Гаспар Ноэ: Я хочу создавать кино, которое пугает, вызывает эрекцию и заставляет плакать

Зачем вам эта поездка?

Иногда мне, как режиссеру, полезно отвлекаться от привычного контекста. Когда приезжаешь в другую страну, незнакомую, новую, ты ощущаешь, насколько все бывает по-другому, и чувствуешь себя как бы пробужденным. Открываешь то, что лежит за пределами твоей зоны комфорта.

У вас не возникало желания снять что-нибудь в России?

Я впервые в России, и меня поражает то, насколько она невероятна в визуальном плане. Мне сложно ответить на ваш вопрос. Схожий опыт у меня был с Японией. До поездки в Токио у меня не возникало мыслей о съемках в Токио. Но стоило мне увидеть этот город, и я воскликнул: «Вау, это же невероятно». А еще однажды я был в Африке на съемках документального фильма. Там тоже была яркая реакция, я подумал: «Ого, жизнь здесь совсем другая».

Зачаровывает ли вас «темная сторона» французской культуры: разбойный Вийон, развратный де Сад, мрачный Бодлер? Вы бы могли назвать себя таким же enfant terrible?

О нет, я не enfant terrible. Это ведь означает «проказник», «ужасный ребенок». А я далеко не ребенок. Но с самого детства мне нравилось трансгрессивное кино разных стран — хорроры или уличные боевики — будь оно американским, британским, итальянским, французским, испанским, мексиканским или русским.

Мне всегда нравились шокирующие вещи. При этом я прекрасно осознаю, что кино — это искусство иллюзии, аттракцион. Режиссеры — как фокусники, которые достают кролика из шляпы или разрезают женщину на куски прямо на сцене. Насилие и большинство эротических сцен, которые показывают на экране, — это имитация, подделка. Ты смотришь их и погружаешься в ситуации, которые не хотел бы пережить в жизни. И это настоящая магия.

Знаете, мне не кажется, что французская культура более склонна к трансгрессии, чем испанская, итальянская, британская или любая другая. Викинги все-таки не были французами. В культуре каждой страны порой проявляются «низменные», темные стороны.

Если продолжать тему трансгрессивного кино — какие фильмы такого рода на вас повлияли?

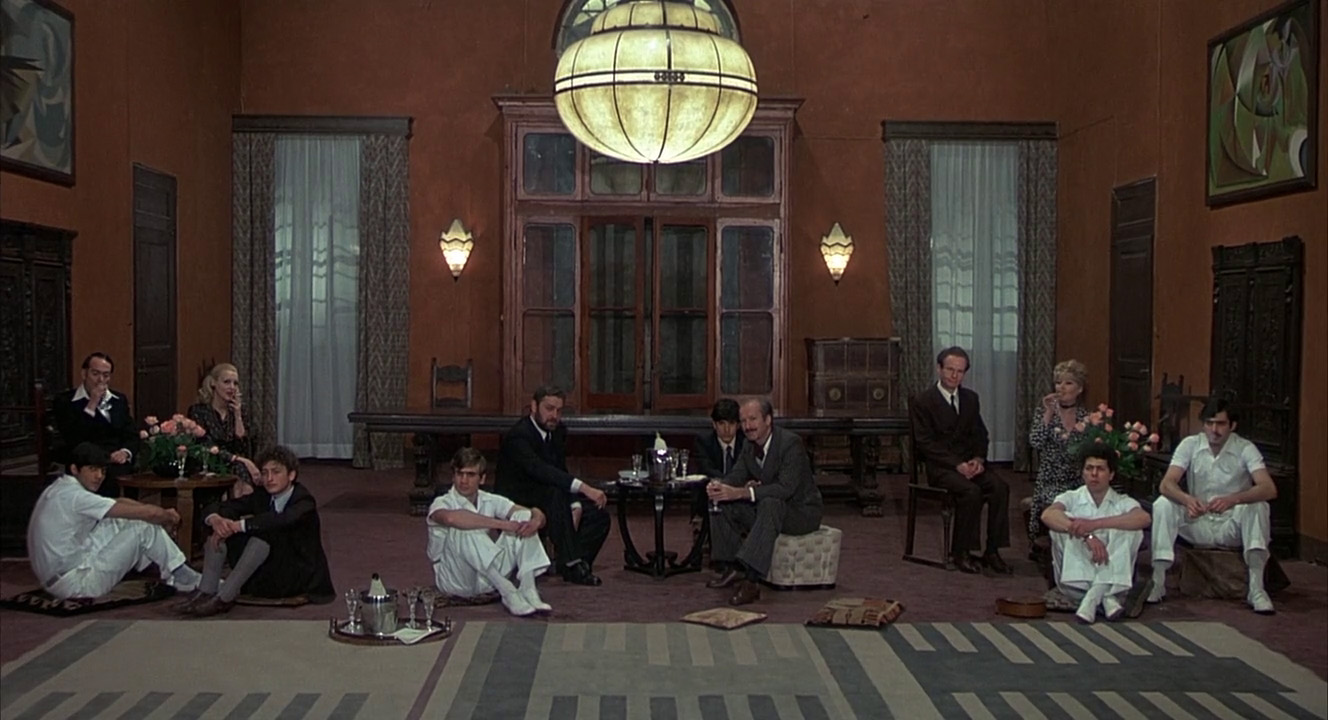

Один из моих любимых французских фильмов — совместная работа двух испанцев, Сальвадора Дали и Луиса Бунюэля. Они сняли «Андалузского пса», короткометражку, которая положила начало всему сюрреалистическому кинематографу. Этот фильм длится всего 17 минут, и он, вероятно, самый шокирующий из когда-либо виденных мной. Я его обожаю, я смотрел его раз двести… Позвольте отметить: это французский фильм, снятый испанцами.

Нравится мне и «Сало, или 120 дней Содома» Пазолини — это итальянская постановка, даже если этот фильм и был снят по книге маркиза де Сада. А, например, «Таксист» Скорсезе или «Избавление» Бурмена, тоже значимые для меня работы, — это именно американские фильмы. Я к тому, что американцы тоже любят трансгрессивность.

Несколько моих молодых русских друзей в Париже сказали мне: «Ты должен посмотреть фильмы Балабанова». Так я узнал про «Груз 200» — и правда, фильм меня удивил. И уже одного этого мне хватает, чтобы понять: это совсем не тот тип российского кино, к которому мы, иностранцы, привыкли. Недавно я купил DVD с фильмом «Брат», но его еще не успел посмотреть.

Вам интересна философия? И какое место ей отведено в вашем кино?

Моя мать, которая уже умерла, была настоящим интеллектуалом. Мой отец — интеллектуал. И мой тесть тоже. Он только что закончил писать книгу о теории хаоса на 800 страниц. Думаю, он хотел стать философом, но в итоге стал художником. А еще в этом году он написал книгу на 250 страниц об удовольствии от чтения.

А вот себя я не могу назвать ни философом, ни интеллектуалом. Я просто добродушный поклонник кино. Хотя я ведь тоже изучал философию — два года после изучения кинематографа. На академическом уровне я занимался кинематографом с 17 до 19 лет, а с 19 до 21 — изучал философию. Мне нравилось это, но я никогда не создавал ничего, что, по моему мнению, было бы «философским». Потому что снимать фильмы — это коллективное ремесло, и я ощущаю себя мастером, который руководит командой. Если представить, что мы говорим про футбол, то я — капитан футбольной команды. В кино все делается коллективно, не считая случаев, когда вы снимаете экспериментальные или документальные фильмы, где вы — и режиссер, и актер, и главный «голос» фильма. Но в моей ситуации я — скорее капитан большой художественной команды.

С чем бы это сравнить?.. Знаете, мне нравятся американские горки и нравится, когда люди их сооружают. Нравятся сооружения, которые способны напугать, вызвать эмоцию. Я люблю кататься на американских горках. И я совершенно не хочу знать, как строить американские горки, зато хочу создавать фильмы, которые пугают людей, вызывают у них эрекцию или заставляют плакать.

Что вы хотите донести до мира через обилие секса и агрессии в ваших фильмах? Почему эти компоненты вам так важны?

Знаете, я не пытаюсь что-либо донести до мира. Я просто снимаю фильмы. Когда люди спрашивают меня: «Зачем вы занимаетесь кинематографом?», я отвечаю: «Прежде всего, я должен как-то платить за аренду».

Я крайне ленивый человек, совсем не такой, как мой отец-трудоголик. Но время от времени у меня заканчиваются деньги, и тогда я думаю: «Черт, мне снова надо работать». И вот тогда я берусь за очередной фильм. Я живу тем, что снимаю кино, и в этом я лучше других. Хотя большого коммерческого успеха я не добивался почти никогда — за исключением «Необратимости». Зато сейчас люди знают мое имя, и я благодаря этому получаю деньги за съемки фильмов. А в перерывах между этим я очень ленив и провожу все свое время за просмотром DVD и выпивкой с друзьями на террасе.

Сейчас на Западе торжествует «новая этика». На вас она как-либо влияет? Вы стали более «толерантным» режиссером или культивируете независимость от любой повестки?

Я ориентируюсь исключительно на своих кумиров и остаюсь безразличным ко всему, что происходит в головах других людей. Мне нравятся фильмы Кубрика или Пазолини, и пускай кому-то они совсем не близки — я даже не обращаю внимания на это. Пускай люди оскорбляют меня или мое кино, я остаюсь спокоен. Мой совет: просто делайте свое дело и следуйте за своими кумирами. Важно сосредоточиться на том, что двигает вас вперед, и становиться сильнее.

А вас вообще что-нибудь не устраивает в текущем положении дел в мире?

Я только сегодня узнал, что такое «поколение Z». Я, правда, не подозревал, что существует специальное название для людей в возрасте от 15 до 25 лет. Мне кажется, главное различие между моим поколением и новым заключается в том, что люди стали зависимы от своих мобильных телефонов. Как будто вся жизнь находится внутри мобильного телефона, внутри экрана. Я, конечно, тоже пользуюсь им, но у меня своего рода фобия мобильных телефонов. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится видеться с ними вживую. Нравится пить вместе. Если я вдруг не смогу пользоваться соцсетями в течение двух недель, я буду самым счастливым человеком.

Насколько автобиографично то, что вы снимаете? Скажем, «Экстаз» — это рассказ о вашей молодости?

Очень, очень автобиографично. Даже мой последний фильм — я имею в виду «Вихрь». У моей матери была болезнь Альцгеймера, так что я знал тему, был знаком с ситуациями, которые показал в фильме. А в фильме «Вход в пустоту» есть сцена большой автокатастрофы с участием двух родителей и их детей. Это тоже про меня: я в детстве попал в крупную аварию. Это произвело на меня огромное впечатление. Хорошо, что никто не погиб, но я ясно помню, что и я, и моя мама с сестрой — все мы были в крови. Но в полной мере автобиографичное кино я не снимал никогда.

Что касается «Экстаза» — в моей молодости действительно были похожие события. И не потому, что люди подсыпали что-то в мой напиток, нет. Я просто бывал на вечеринках, где люди настолько напивались, что внезапно сходили с ума. Многие не могли справиться с алкоголем и буквально теряли рассудок. «Экстаз» — это не фильм о наркотиках, это фильм об алкоголе. Самые страшные ссоры, которые я видел между любящими людьми, были связаны именно с алкоголем. Жизнь некоторых людей из-за него превращается в абсолютный хаос. Так что для меня работа над «Экстазом» была сверхдраматичной репрезентацией того, как сильно люди напиваются. Это то, с чем я сталкивался в юности.

Какие сложности у вас, как у режиссера, возникали во время работы с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем? Они не устраивали скандалов на съемочной площадке из-за той самой сцены в «Необратимости»?

Совсем никаких сложностей не возникало. И Моника, и Венсан были очень рады работать со мной над «Необратимостью». На съемочной площадке никто не пострадал, и настроение каждый день было радостным. Мы все знали, что творим что-то вроде волшебства, фокуса. Мы пытались создать аттракцион насилия для зрителей. Напоминаю: хороший фокусник — это тот, который заставляет людей кричать, притворяясь, что режет на куски женщину, которую никогда на самом деле не резал.

Когда мы снимали сцену изнасилования, Моника, конечно же, не пострадала. И уж тем более никакого сексуального контакта не было. Знаете, в конце дубля она рассмеялась и сказала: «О, люди в зале будут просто кричать! Я счастлива, что это выглядело так правдоподобно». Так что у нас не было никакой напряженности. На съемках всех моих фильмов настроение всегда очень легкое, игривое и радостное. Даже если говорить о фильме «Вихрь», сюжет которого по-настоящему болезненный и безрадостный. Вся моя команда шутила между дублями, всем было комфортно…

Что в кино важнее — нарратив или визуал?

Когда речь заходит о кинематографе, важно и то, и другое. Лучше всего, когда и сюжет, и визуал переносят вас в необычные, странные, непривычные места. Это и есть кинематографический язык в высшем его проявлении. Большинство кинематографистов совсем не художники, хотя время от времени находится один режиссер, который может притвориться художником. Отвлекусь от темы: из всех видов искусства именно поэзия никогда не была мне близка. Мне нравится поэзия только в том случае, если она исполняется под музыку. Когда я пытаюсь читать стихи, то — не знаю почему — совсем не проникаюсь ими.

Что для вас идеальное кино? Дайте свое определение и приведите в пример такие фильмы, которые вас потрясли и сделали тем, кто вы есть.

Есть такие фильмы, которые переносят в совсем другое измерение, показывают то, чего вы нигде не видели раньше. Если говорить о русском кино, то я особенно выделяю фильм Климова «Иди и смотри» — очень экстремальную репрезентацию Второй мировой войны. Я смотрел его в детстве и пытался пересмотреть со своим отцом две-три недели назад, и он сказал: «Ох, этот фильм слишком меня напрягает». Недавно я посмотрел в Париже фильм Ларисы Шепитько «Восхождение», в котором тоже рассказывается о войне, и меня зацепило некое «подвешивание» персонажей в фильме. По-моему, эти два фильма очень хорошо дополняют друг друга, хотя по-разному раскрывают одну и ту же тему. Когда я во второй раз увидел фильм Шепитько на большом экране, я подумал: «Ого, этот фильм переносит меня в совершенно незнакомые мне и далекие обстоятельства так точно и драматично, как ни один прежде».

И да, еще один фильм, который почти идеален, даже если мне и не нравятся использованные в нем стихи, это «Я — Куба». Фильм потрясающий, особенно в визуальном отношении. Я смотрел его более 15 раз. Отдельно отмечу фильм «2001: Космическая одиссея». Это не идеальный фильм, но, наверное, самый амбициозный в истории. Я могу смотреть его каждый год, и мне никогда не будет скучно.

Беседовали Алексей Черников и Полина Карасева