Поэт Владимир Алейников — о Леониде Губанове и 1970-х: Наша эпоха была орфической

Как вы познакомились с Губановым, чем он вас привлек?

Мы познакомились в сентябре 1964 года. Был я тогда молодым, но уже известным в Москве поэтом. Учился в МГУ. И Губанов был молодым, но уже известным в Москве поэтом. Нигде не учился. Мы просто обязаны были познакомиться. Об этом я написал в моих книгах прозы, например в эссе «Памяти друга»:

«Среди молодых московских поэтов не было тогда, пожалуй, человека известнее, самобытнее, ярче. <…> Слава его — особенная, подчеркнуто неофициальная, но зато уж прочная, — зародилась уже в те дни. Он много и с превеликой охотой, трезво понимая, что это способствует его популярности, мгновенно возникшей и стремительно распространившейся моде на него, читал свои стихи — везде, где только предоставлялась такая возможность, и совершенно всем, без особого разбора, кто выражал хоть малейшее желание слушать его… <…> Впечатление бывало оглушительным. Сравнивать было не с чем. Слушатели буквально обалдевали. И круг приверженцев губановских в очередной раз расширялся».

Как вам пришла идея создать СМОГ? Это была некая юношеская игра или серьезное литературное решение?

Идея создать СМОГ — содружество молодых поэтов, прозаиков и художников — была моей. Губанов придумал название: СМОГ. Это аббревиатура: Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Или, если позадорнее, с некоторым вызовом, — Самое Молодое Общество Гениев. И СМОГ стал паролем, девизом поколения. Это вовсе не было игрой. Хорошее общение было в давние годы необходимо. По большому счету СМОГ — это мы с Губановым. Наше творческое соревнование, наша дружба, наше понимание поэзии. Все остальные смогисты — потом. Хоть и было их немало, и люди среди них были способные, но это что-то вроде приложения к нам.

По протекции Евтушенко стихи Губанова в первый и последний раз вышли в официальной печати, когда автору было 17 лет. Чем он так понравился Евтушенко — человеку совсем других эстетических и жизненных принципов?

Почему — понравился? Скорее вызывал интерес, даже любопытство. Евтушенко никогда ничего не делал без расчета, искренне, от души. Почему же ему было не продемонстрировать на публику, что он поддерживает молодого, талантливого парня?

Можно ли говорить о том, что Губанов сформировал свою традицию, у которой есть продолжатели?

Стихи Губанова узнаваемы мгновенно, с первых же строк. Все необходимое в них есть: и лицо, и голос, и лад. Продолжатели у него были, а может, и нынче есть, но это бессмысленное занятие. При всей сумбурности и неровности, стихи Губанова уникальны. Это стихия. Издавать их следует в подлинном виде, так, как они написаны, без всяких дурацких правок и вторжений в тексты (к сожалению, такие попытки раньше были).

В нем была обреченность или он был легким человеком, весело сжигающим себя?

Губанов был психически нездоровым человеком. Бывал в психбольницах. Свою обреченность чувствовал. О собственной смерти заранее написал — и все сбылось. Пил, хулиганил, бузил. Вытворял порою такое, что, если бы я хоть немного рассказал об этом (возможно, еще расскажу), то у нынешних людей волосы дыбом поднялись бы. И всегда его выручала мать, работавшая в ОВИРе. Без этого он давно попал бы в тюрьму или где-нибудь в пьяной компании погиб. Такая защита многое значила в прежнее время.

Говорят, Губанов предсказал свою судьбу, называл точное время своей смерти…

Сентябрьским, полным шелеста листвы утром шестьдесят четвертого, в комнатке на Автозаводской, где я временно обитал, Губанов впервые прочитал посвященное мне свое провидческое стихотворение:

— Здравствуй, осень, — нотный грот,

желтый дом моей печали!

Умер я — иди свечами.

Здравствуй, осень, новый гроб. <…>

Умер я. Сентябрь мой,

ты возьми меня в обложку.

Под восторженной землей

пусть горит мое окошко.

Уже тогда, восемнадцати лет от роду, он точно предсказал месяц своей смерти, я бы выразился резче — гибели. С абсолютной уверенностью говорил он, что проживет тридцать семь лет. Так все и вышло.

Лимонов описывал Губанова как наглого, независимого, грубого и недальновидного человека, который писал бессмысленные стихи. Каким он все-таки был?

Верить Лимонову нельзя. Он кого угодно запросто мог очернить, соврать, напакостить, если это было ему выгодно. При всей неуравновешенности, склонности к эпатажу, к диким выходкам, Губанову был дан от Бога настоящий дар. Как он сумел распорядиться этим — видно по его стихам. Лучшие из них — ранние, времени СМОГа.

А можете рассказать что-нибудь про историю отношений Лимонова и Губанова? В ней было много интересных моментов…

Ничего не хочу рассказывать. Не такими уж близкими и не такими частыми были эти отношения. Теперь нет на свете ни Эдика, ни Лени. Пусть их писания говорят за них.

Губанов был верующим человеком? Как в нем совмещалась религиозность и такое бесшабашное поведение?

Можно сказать, что Губанов был верующим человеком. Но не воцерковленным. Носил крест. Верил — так, как умел, как получалось. Все это есть в изобилии в его стихах. А поведение — так уж он был устроен.

Насколько вообще серьезен его поэтический вклад в русскую культуру?

Вклад Губанова в русскую литературу, при всех оговорках и вопросах, действительно серьезен. И в минувшую эпоху в нашей тогдашней богеме все его любили и всё ему прощали — за талант. И нынче у него есть читатели и почитатели. Кстати, я давно заметил: стихи губановские почему-то особенно нравятся психически неуравновешенным людям. Видимо, существует здесь какая-то странная связь. Губанов сумел в своей стихийной поэзии выразить былую эпоху. За его любовь к родине, к России ему многое можно простить. Был его талант — крупным, настоящим.

У вас есть ощущение, что сегодня его недооценивают еще больше, чем при жизни? Губанов нужен нашей эпохе или он остается поэтом для поэтов?

Почему же Губанова недооценивают? Читателей у него предостаточно. Намного больше, чем, например, в девятнадцатом веке у Боратынского. Поэтом для поэтов Леня никогда не был. Был — для людей. Обращался всегда именно к ним. Так что Губанов нашей эпохе нужен.

Почему сегодня не возникает подобных СМОГу по яркости и самобытности литературных явлений?

Раньше у всех нас было противостояние всем сложностям советской эпохи. Это формировало людей, их творчество. Жили мы в постоянной борьбе за право говорить по-своему, так, как считали нужным. Такая закалка — жестокая, но лучшая школа. Потому и появилось в суровых условиях такое количество талантливых творческих людей — поэтов, прозаиков, художников, музыкантов. Наш былой андеграунд в итоге стал основным и несомненным выразителем прежнего времени. А сегодня, в новом веке, ярких литературных явлений нет — по причине всеобщей разобщенности. Раньше у нас была наша отзывчивая среда. Мы постоянно общались, читали друг другу стихи, спорили, беседовали, дружили, нас это поддерживало. А теперь другом считается почему-то человек, которого другой человек сроду не видел, но они общаются по интернету, переписываются. Нарушены незримые нити, связующие людей.

А в целом, почему сегодня поэты не становятся людьми-образами, людьми-легендами, как Губанов?

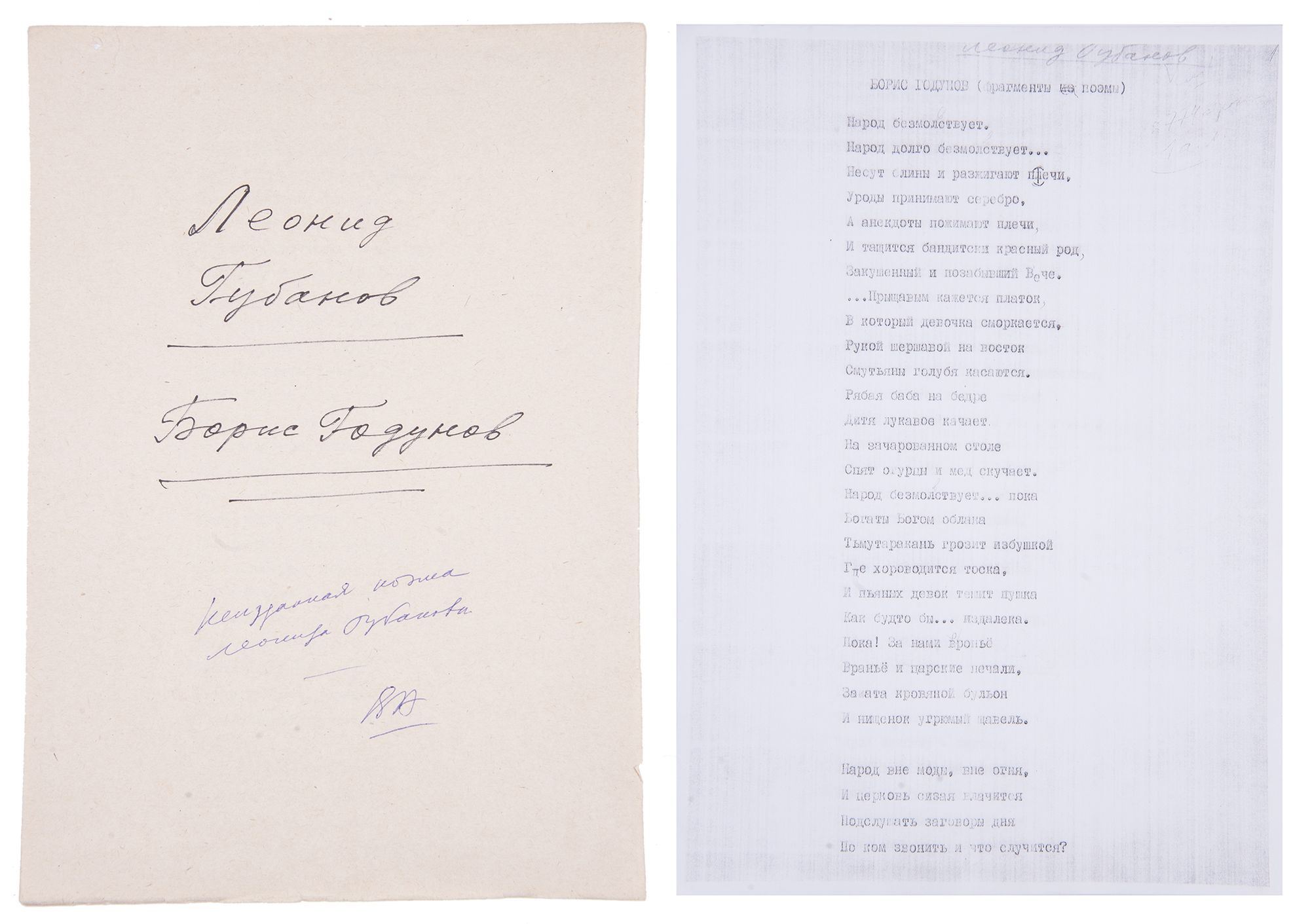

Сегодня какое-то невероятное количество людей пишет стихи. Публикуют их в интернете. Довольно легко стало печататься в журналах. Даже книгу издать. Пусть и за счет автора, если у него есть такая возможность, или с помощью спонсоров. А настоящих поэтов — почти нет. В былую эпоху мы и не помышляли об официальных публикациях. Это считалось зазорным. У нас была своя этика. Никуда не ходить, никого ни о чем не просить. У нас был самиздат. Напечатаешь на машинке несколько экземпляров сборника стихов, отдашь их знакомым, а через некоторое время число этих самиздатовских сборников стремительно увеличивалось, потому что их перепечатывали и распространяли.

Меня это вполне устраивало. Четверть века меня не издавали на родине. Но меня все ценители и любители поэзии знали — по самиздатовским перепечаткам. То же самое и с Губановым. Да и с другими друзьями и знакомыми. Нынче современники, выжившие могикане, иногда вспоминают, как читали стихи и я, и Губанов. Это было особым искусством. Эпоха была орфической. Стихи прекрасно воспринимались людьми с голоса. Читали стихи мы оба с Леней на людях часто. Магнитофонных записей чтения тогда не было. Может, что-то где-нибудь чудом и сохранилось. Это прежнее наше чтение — нынче только в памяти.

Губанова часто называют «русским Рембо». А новый такой Рембо в нашем веке возможен?

Когда-то я первый сказал о том, что Губанов — русский Рембо. И это прижилось. Некоторое сходство и даже родство — есть. Новым Рембо стать в новом веке нельзя. Другая ситуация в стране, да и в мире. Но если действительно есть дар, то, самоотверженно и целенаправленно потрудившись во имя русской речи, русской поэзии, стать сформировавшимся, серьезным поэтом, думаю, можно. Помня о том, что настоящих поэтов — немного. Везде и всегда.

Беседовал Алексей Черников