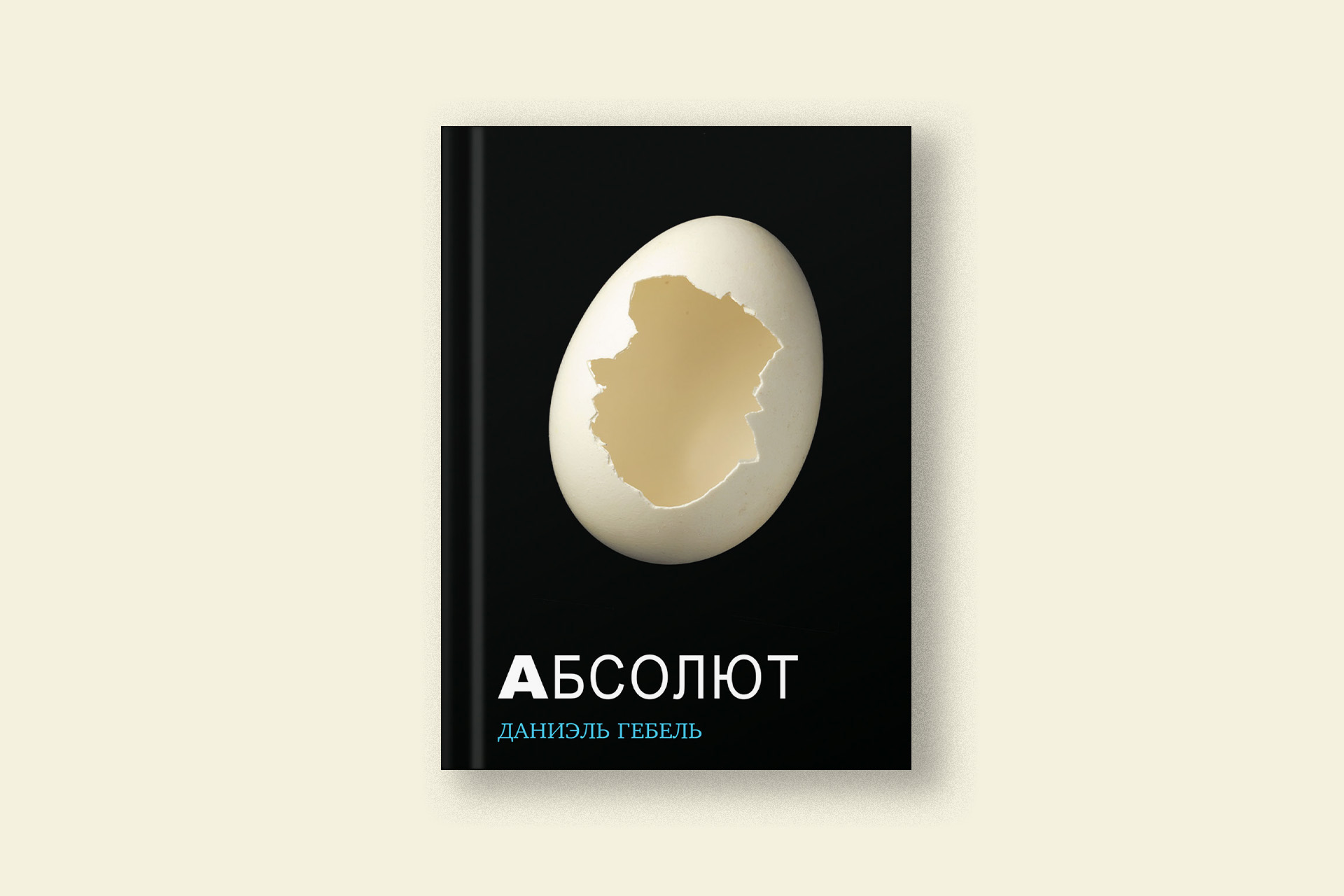

Даниэль Гебель «Абсолют». Впервые на русском

Тяготы путешествия отвлекли его от навязчивых мыслей. Сибирские лайки, запряженные в сани, дружно брехали, демонстрируя свое рвение и выбрасывая в воздух облачка дыхания, пену и слюну. Укутавшись в соболий мех, Франтишек то задремывал, убаюканный окриками возничего, то просыпался, когда сани подпрыгивали на ухабах. Это было похоже на пространственное возвращение в прошлое, когда ему приходилось целыми днями топтаться рядом с отцом, изображая интерес, пока тот извлекал со дна озера свои мохнатые драгоценности, только на этот раз маршрут пролегал по земле; по его расчетам, в какой‑то момент они должны были проехать всего в нескольких километрах от того места, где Владимир влачил свои последние дни естествоиспытателя и магната. Прекрасная возможность уклониться от нежеланной встречи. Но Франтишек был слишком чувствителен к теплому сиянию слова «семья», которое вызывало в его сердце неведомое прежде чувство родства, и когда его сани вознамерились объехать поселок Лубянка по широкой дуге, он передумал и решил навестить отца.

В то время Лубянка была захудалым предместьем некоего центра, которого на самом деле и не существовало. Если бы вражеские войска захотели подкрепиться и отдохнуть на пути к Москве, они бы ни за что не остановились в этой дыре. В немногих домишках, вернее жалких лачугах, в кухне все еще стояла корова, а ноги шлепали по утоптанному земляному полу, однако далекий пейзаж, который лучше всего созерцать с высоты Суйского холма, погружал в мечты: извилистое мерцание реки Убск, поблескивающие слюдянисто скалы, сосновые рощи, щекочущие небо, хитрый зверек, крадущий яйца на хуторах, выстрел хозяина, вызывающий в курятнике переполох.

Среди прочих убогих достопримечательностей на окраине поселка выделялась усадьба Владимира Делюшкина. Ее отличие заключалось не столько в роскоши господского дома, сколько в разнице габаритов жилых и подсобных помещений. Владимир, который после многих лет взрывных работ почти оглох, передал «полевые дела» в руки Петра, своего поверенного; из толстых деревянных свай, по сути, едва отесанных деревьев, они построили сарай с железной кровлей, сравнимый по высоте с иными железнодорожными станциями; когда хозяину нечем было заняться, что случалось почти постоянно, у себя в сарае он изобретал новые методы разделки мамонтов, которых верный Петр добывал в соответствии с традиционной системой, а затем привозил хозяину. Со дня добычи проходил месяц, а то и больше, но из‑за преобладания низких температур к моменту прибытия мамонты выглядели так, будто их только что извлекли из глыбы. От них даже поднимался дымок, свойственный сухому льду.

Получив свежую глыбу, Владимир долбил ее до тех пор, пока не достигал зооморфного приближения к оригиналу, затем пропускал толстые цепи под переднюю и заднюю части животного и с помощью пневмомеханической системы лебедок вздымал радужно переливающуюся тушу на высоту трех метров. Когда добыча была подвешена, огромные мехи, крепившиеся к бронзовому котлу, нагнетали потоки горячего воздуха, которые ударяли в ледяные стенки, подвергая тушу регулярному вращению, и, несмотря на природную асимметрию глыбы, лед таял равномерно; процесс длился неделями, в течение которых заключенное в ледяную броню животное приобретало изначальные очертания, проступавшие в зависимости от разницы давления и плотности льда, и становилось чудовищем или его бесплотным призраком; последнее впечатление особенно усиливалось лунными ночами, когда темно-синий цвет неба отражался в глубокой синеве древнего льда; эта синева отбрасывала причудливые тени и заставляла зверей танцевать под нежную музыку бесчисленных водяных капель, которые пронзали студеный воздух и падали на пол. Грязь и призраки. Результатом же становилась шерстистая зловонная масса, которую Владимир разделывал и продавал, стараясь не потерять ни кусочка кости или плоти.

Подъехав к отцовскому дому, Франтишек направился прямиком к сараю. Его с детства впечатляли эти громады, и на сей раз он был потрясен их видом в процессе затейливой обработки. Теперь, когда Франтишек уже не был обязан сопровождать отца в его вылазках, а также благодаря разделявшему их расстоянию, которое обеспечивали его собственные занятия, и эмоциональной отравленности, вызванной ожиданиями грядущей встречи, он начал понимать, что существующая между ними связь глубже той, которую порождают любовь или общая фамилия. Оставив в стороне очевидные различия интересов, достаточно было взглянуть на подвешенных под крышей сарая зверей, подвергнутых пусть и варварскому, но сложному процессу, тщательному и экономному циклу преобразований, чтобы понять, что Владимир, подобно самому Франтишеку, никогда не принимал вещи такими, каковы они есть. «Отец тоже раб формы», — сказал он себе и почувствовал желание кинуться к Владимиру и его обнять. Конечно, для этого первым делом нужно было его найти. Он громко позвал. Его голос отразился от потолков и стих, но ему никто не ответил. В течение нескольких минут, продолжая поиски, прочесывая взглядом сарай вдоль и поперек, он развлекал себя придумыванием какого‑нибудь объяснения отсутствию отца. Что, если помимо скромной, но уникальной лаборатории для выявления сущего (извлечения мамонтов изо льда) отец создал еще одну, более секретную и труднодоступную, где занялся новым видом исследований, например реорганизацией результата в невиданные до сих пор комбинации (трехногий зверь с пятью клыками, одним глазом, со смехотворно маленьким хвостиком, отрастающим, как усы, но только на лбу), в которые затем с помощью неизвестных методов вдыхает жизнь? Что делает он с этими странными зверями? Должно быть, выпускает в мир, подобно вонючим големам, чтобы увидеть, как они будут себя вести…

Франтишек улыбнулся богатству своего воображения. Он прекрасно знал, что отец обладал слишком практичным складом ума, чтобы тратить время на игру в демиурга. Големы? На такое способны только евреи! И все‑таки, где Владимир? Франтишек резко затормозил. Ужасное подозрение, ледяной холод, исходивший не только от подвешенных мамонтов, закрались в его мозг: отец умер. Мысль не была излишне капризной, хотя ассоциативная логика, которая привела его к такому выводу, имела странноватую структуру, систему лигатур, свойственную музыкальному «капризу». Началом построений было слово «мамонт». Где‑то в глубине мозга Франтишека это название распадалось на два слова и переводилось с трех языков одинаково: «Моя мама». Действительно: по крайней мере, на испанском языке «мамонт» — mamut делится на два слога: ma и mut. Во французском ma — это притяжательное местоимение «мой», в то время как фонетически «мут» звучит так же, как немецкое существительное Mutter («мать»). В некотором смысле мамонты были и оставались матерями Франтишека, поскольку, попадая в руки Владимира, становились источником пропитания. Вот почему, нащупывая созвучие между «мамонтом» и «моей матерью», Франтишек неизбежно связывал раннее исчезновение матери, умершей от брюшного тифа, когда ему было всего несколько месяцев, с отсутствием отца; поскольку же у него не оставалось воспоминаний о первой смерти и одновременном превращении его в сироту — отсутствующую немедленно заменила кормилица, — эта связь могла проявляться лишь косвенно: бедная мать не успела стать реальной сущностью для покинутого младенца. Следовательно, ментальной причиной, которая внезапно навела его на мысль, что Владимир мертв, не могло быть слово «мамонт» («моя мать») само по себе. Словом, завершившим мыслительный процесс, стало слово «евреи». Никакого перевода для этого не требовалось: придя к выводу, что отец не может создавать големов, подобно евреям, которым царские власти в то время запрещали любую коммерческую деятельность, Франтишек на самом деле подумал, что отец не может вести себя как всякий еврей. Если для детского и примитивного мышления (а они по сути представляют собой одно и то же) каждый отец — это бог, то есть сущность, которой все принадлежит и для которой не существует никаких ограничений, то в молниеносной ассоциативной системе Франтишека быть не всяким евреем означало быть царем евреев, а именно — Христосом. Мессией. Богом, Единым, Помазанником. А как умер Христос? Его распяли. Итак: Владимир, заменивший Франтишеку мать — ma Mutte*, — заботясь о его пропитании — мамонте, — тем не менее всю свою жизнь неосознанно поклонялся отсутствующей, почитал ее. Каждый мамонт, поднятый со дна озера, был победой, пусть и частичной, над судьбой, которая так рано забрала у него жену. Улучшая систему добычи, бесконечно ее совершенствуя, он создал легенду о скоропортящихся, но регулярно возобновляемых памятниках, которые вызывали умершую к жизни. И — неизбежный вывод из этого умозаключения, породившего ужас Франтишека, — посвятив всю свою жизнь ностальгии и некрофильству, погруженный в одну и ту же бесконечную деятельность, Владимир решился на крайнее проявление сентиментальности: стать со своей возлюбленной единым целым, слиться с ней. Разделить судьбу «мамочки», то есть «мамонта», и в итоге повиснуть на крюках, что равносильно обретению божественности и смерти на кресте подобно царю иудеев, то есть богу христиан.

Разумеется, придя к такому выводу, Франтишек не собирался тратить время на устранение в своих рассуждениях логических и теологических несоответствий. Убеждения уходят корнями в саму душу. Он поднял полные слез глаза к низкому небу, рассеченному железной крышей, и посмотрел по сторонам, ища мертвого отца, висящего на крюке. Я вернулся к тебе, отец, а ты меня покинул. Звон капель утратил всякую праздничность — это был похоронный, траурный звон. Капли омывали червяков, копошащихся в лужах.

— Отец! — крикнул Франтишек, голова его упала на грудь, а колени в грязь.

Когда он поднял лицо, перед ним стоял Владимир собственной персоной. Если это был призрак, то он весьма правдоподобно отражал соответствующий период жизни: отец растолстел, почти облысел, в черной его бороде белели седые волоски, нос побагровел и покрылся сосудиками, как у завзятого алкоголика, к тому же он явно постарел. С плеча свисала связка убитых дроф — Владимир возвращался с охоты.

— Сынок! — Он нагнулся, поднял Франтишека с земли и подверг его всем проявлениям русского восторга: чуть не задушил в объятиях, звонко и мокро поцеловал в губы, потерся носом (обычай, явно заимствованный у эскимосов), дружески ударил кулаком в грудь, а затем принялся щипать и дергать за щеки, сопровождая каждый щипок и дергание типичной фразой:

— Проше пане! Глазам своим не верю! Сынок, свет моих очей, семя моих чресл, любимый, дорогой…

— Да, твой Франтишек, — подыграл ему сын, зная, что в моменты волнения, равно как и во многие другие, Владимир страдал от кратковременных пробелов в памяти, которые мешали ему вспомнить имя.

— Bozhe moi! Неужто ты думаешь, что твой отец — бессердечный невежда, не признающий плодов своей собственной плоти? — Он обвел руками свои владения, в заключение указав пальцем на ближайшего мамонта. — Как тебе, а? Бриллианты, извлеченные из пропасти времени! Что скажешь? Вернешься к своему бедному отцу или не вернешься?

* Конечно, при написании слова «Mutter» добавляется «r», но при произношении эта «r» проглатывается. — Примеч. авт.