Вот и лето ушло. «Трилогия Крысы» Харуки Мураками

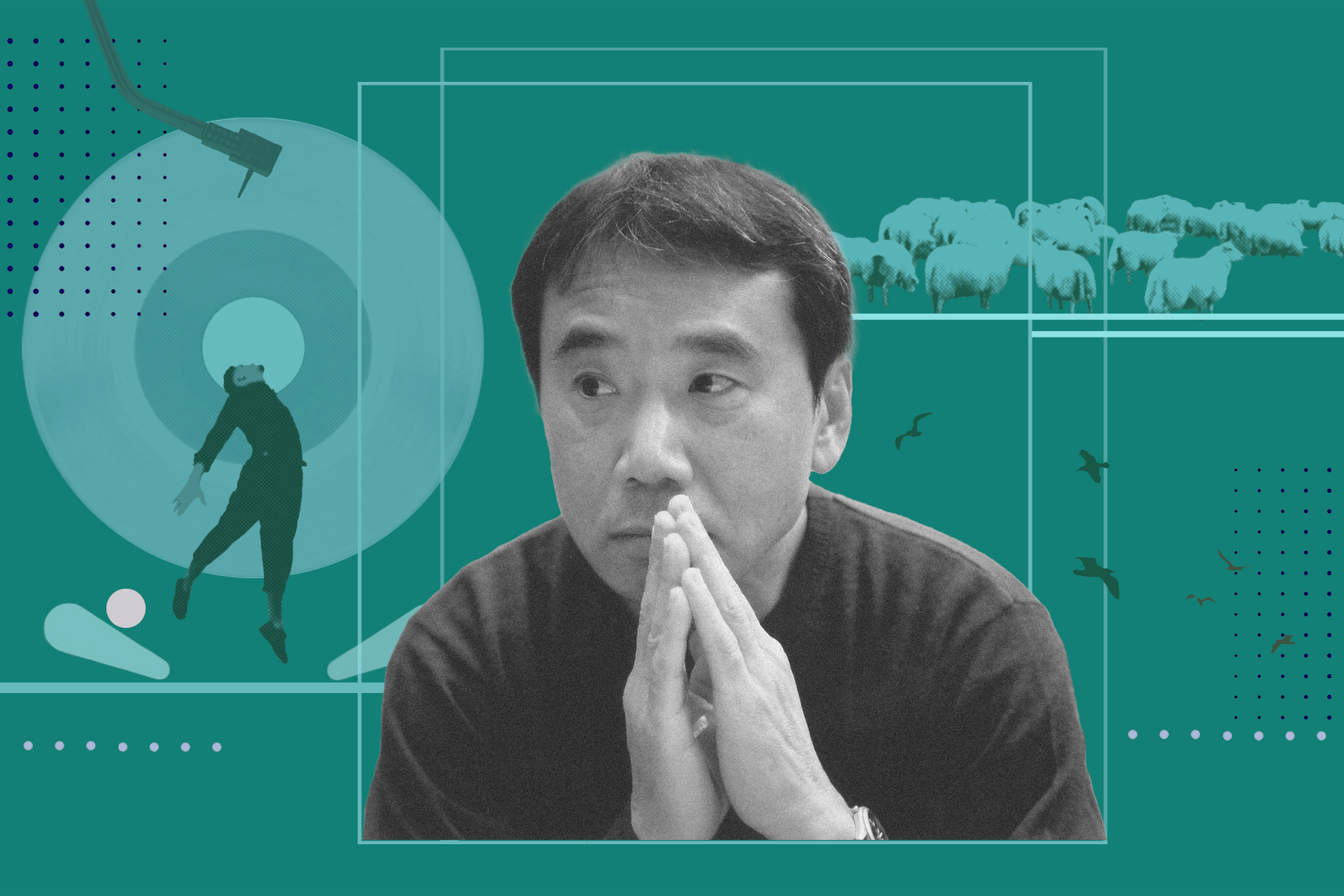

Ещё лет двадцать назад словосочетание «модный писатель» могло удивить. Модными были Пауло Коэльо и Виктор Пелевин, Умберто Эко и Фредерик Бегбедер, Януш Леон Вишневский и Дарья Донцова. Далеко не все из них пережили бурные воды пристрастий, но хлеба и зрелищ, конечно, наплодили. Звучало среди них и другое имя, которое, однако, я всегда считал несправедливо опошленным самим грузом этого статуса — модного, актуального, тусовочного. Смысл откладывать? Харуки Мураками, японский меланхолик, давным-давно ставший классиком вне масштаба.

О причинах, секретах его безумной популярности в наших широтах можно прочитать хрестоматийную статью Александра Чанцева «После моды на Мураками: Японская литература в России нового века» (2004). Тема до сих пор обсуждаемая и любопытная. Мураками лукав, многолик, и это тем забавнее, что в двухтысячных был популярен его куда более маргинальный, заносчивый однофамилец Рю, в манере которого, однако, много близкого-рифмующегося: тут можно обратиться и к роману-ноктюрну «69» (Shikusutinain, 1987), и к какой-нибудь «Киоко» (Kyōko, 1995).

Венценосцем ностальгии и меланхолии, впрочем, был — и остаётся — господин Харуки, чей бестселлер «Норвежский лес» (Noruwei no mori, 1987) вписан в нашу культурную матрицу не слабже, допустим, второго «Терминатора» или картриджей с приставки Sega Mega Drive. Этому, повторюсь, я всегда удивлялся. Уж кто-кто, но замкнутый, отстранённый, хладнокровный коллекционер сновидений менее всего годился на роль проводника, короля, или, потворствуя его собственной манере, Всеми Обсуждаемого Автора. Он странен и нелюдим. Может, в этом всё и дело?

Среди многих романов и новелл Мураками есть фабульный цикл, по которому, кажется, лучше всего складывается понимание его вряд ли на что-то похожей дикорастущей прозы. Это «Трилогия Крысы», начатая дебютным романом «Слушай песню ветра» (Kaze no uta wo kike, 1979), продолженная «Пинболом 1973» (1973-nen no pinbōru, 1980), формально завершённая первым муракамовским суперхитом «Охота на овец» (Hitsuji o meguru boken, 1982) и в некотором смысле дополненная значительно более поздним «Дэнс, дэнс, дэнс» (Dansu, Dansu, Dansu, 1988).

Крыса, однако, не главный герой и не рассказчик трилогии. Он — напарник, собутыльник протагониста, рассеянный полуночник, которого, как принято у Мураками, тянет к тому, чтобы пойти туда — не знаю куда, принести то, не знаю что. Даже о генезисе своего прозвища он не может сказать ничего внятного: ну да, когда-то за что-то окликнули — с тех пор и повелось. Амнезия, амнезия! Всё позабыл, и мне не страшно. Егор Летов, кстати, Мураками ценил очень высоко — но охладел к его творчеству после того, как прочитал авторские соображения (в одном из интервью) насчёт своих книг.

«Между нашими попытками что-то осознать и действительным осознанием лежит глубокая пропасть. Какой бы длины линейка у нас ни была, эту глубину нам не промерить. Всё, что я могу передать на бумаге, — не более, чем перечень. Никакой не роман, никакая не литература — вообще не искусство. Просто блокнот, разделённый надвое вертикальной чертой. А что до морали — ну, может, немножко будет и её».

Так герой Мураками рассуждает в дебютном романе, так продолжит размышлять и после. Чем занят? Выпивкой, блудом, чтением, коллекционированием пластинок (хард-рок, психоделия, сёрф, джаз, наиболее важная для него стихия), разговорами без содержания и нескончаемым разглядыванием себя. В первом романе бодяжит тоску мыслями о писательском ремесле и о Дереке Хартфильде, американском фантасте, который, разумеется, от начала до конца фиктивен; во втором, отягощённый скукой, решает отыскать антикварную пинбол-машину «Ракета».

Несмотря на «посредственность идеалиста», формальное отчуждение, герой Мураками каждый раз обнаруживает вокруг (и внутри себя) нечто такое, чего не видят остальные. Словно марширующий Генри Дэвида Торо, он попросту слышит «другого барабанщика». Сначала таковым выступает мнимый Дерек Хартфильд (вдохновивший Брэдбери на «Марсианские хроники», так и думали!), затем тактика игры в пинбол, несколько позже — сам Крыса, друг-недруг, сбежавший от цивилизации на хладный остров Хоккайдо и там затеявший странную авантюру.

История, реальность хронологии (всё, что вблизи, а не упрятано от глаз подальше) рассказчиком игнорируется. Трилогия начинается в шестьдесят девятом, году шумных студенческих протестов в Токио («новые левые», антиимпералисты, все дела), а заканчивается в восьмидесятых, когда Япония значительно ближе к Потерянному десятилетию, чем к Экономическому чуду. Вот, допустим, Юкио Мисима захватывает базу сухопутных войск в Итигае и совершает сэппуку, а герой Мураками сидит в кафе с подружкой и чуть оглядывается на телевизор. Понять, впрочем, что происходит, трудно: никак звук не включат.

«То были времена “Дорз”, “Роллинг Стоунз”, “Бёрдз”, “Дип Пёрпл”, “Муди Блюз”. Воздух чуть не дрожал от странного напряжения: казалось, не хватало лишь какого-нибудь пинка, чтобы всё покатилось в пропасть.

Дни прожигались за дешёвым виски, не особо удачным сексом, ничего не менявшими спорами и книжками напрокат. Бестолковые, нескладные шестидесятые со скрипом опускали свой занавес».

В кино эта анемия работает двояко — если глянуть, например, «Слушай песню ветра» (1981) Кадзуки Омори и сравнить её с оригиналом. Получается дурно, светомузыкально, помпезно. Мураками же, наоборот, отмалчивается, играет в потерянного на карте времён американца. Ближе всего ухватил нерв его безделья кореец Хон Сансу; с поправкой на то, что в мире последнего ни чудес, ни овец, — только человек и его понурые рулады. Настраивайте скуку, выкручивайте бегунки. Оба мудреца примут на веру слова Джека Воробья и согласятся: зачем нужен ключ, когда есть кое-что получше?

Крысу рассказчик встречает спонтанно, дружба их вырастает из озорной попойки и бесед о музыке, а продолжается, как ни странно, в будничной корреспонденции, эпистолярном жанре, который Мураками чтит и любит совсем не странной любовью. Так дистанция между душами оказывается ещё дистанцированней; так жизнь пускает мистические токи, налаживает электрификацию в частном Heartbreak Hotel. Рассказчик ищет и не доискивается, пробует на зуб, а Крыса всучивает ему инициацию: мгновениями, чтобы не испугать — огорошить, сбить с ног, — раньше положенного.

«Охота на овец», третий и главный роман цикла, был первым у Мураками, где созрела его личная формула удивительного. Рассказчик живёт непритязательной, как бы нормированной общепит-скукой, как вдруг — с чего бы это? — встречает девушку с самыми притягательными ушами на свете. Тут же объявляется Крыса, сгинувший в никуда, и присылает загадочную фотографию овец, которую рассказчик использует в одной из рекламных акций (да, есть у него своя компания). Через какое-то время к рассказчику наведывается секретарь загадочного Сэнсэя, требующий, чтобы фотография была изъята из печати.

Крыса тревожит натурфилософией с грядок бродячих монахов, а Сэнсэй делает предложение, от которого невозможно отказаться. Рассказчик отправляется в Саппоро, столицу Хоккайдо, чтобы найти овцу с пятном в форме звезды. Таков — некий обобщённый порядок действий, который Мураками выдаёт за жанровую катавасию: и нуарный детектив, где рыбы давятся туманом (привет «Кирпичу» (Brick, 2005) Райана Джонсона, схожая тайна), и психологический триллер, и, очевидно, надземное блеяние ягнят, совсем не верящих в молчание.

«…Нам с тобой, наверное, следовало родиться где-нибудь в России девятнадцатого столетия. Мне — князем Таким-то, тебе — графом Сяким-то. На пару охотиться, стреляться на дуэлях, соперничать в любовных интригах, страдать метафизическими душевными муками и потягивать пиво, созерцая черноморский закат. На склоне лет оказаться замешанными в заговоре каких-нибудь очередных мартобристов, пойти по этапу в Сибирь — и там помереть… Замечательно было бы — ты не находишь?».

Неудивительно, что рассказчика ожидает Хоккайдо, это губернаторство северного моря, расположенное в непосредственной близости от России, страны, мифологии которой занимают в трилогии особое место. То Мураками вспоминает о сибирской ссылке Троцкого, когда «четыре оленя сломя голову несли его через серебряную пустыню», то жонглирует неточными цитатами из нашей классики (возможно, отсутствующими в реальности), то, рдея эстетством, бросает максимы наподобие: «Иногда эти русские говорят очень дельные вещи. Не оттого ли, что зимой вообще лучше думается?».

Мартобристы, сбежавшие из стихотворения Иосифа Бродского, здесь как нельзя кстати. Анемия, прохлада, запотевший бокал пива; Мураками отмораживает себя — и компас сюжета — до тех сумеречных, пограничных состояний, где нет параллелей и нет полюсов. Чтобы, наверное, познать Явление Овцы, мотивы, по которым она вселяется в нас, питаясь физиологией, будущим, настоящим, избывая горечь неясного человеку свойства. Свойства какой-то запретной космической тяжести; до которой способны добраться еретики-одиночки, что слышат «другого барабанщика».

Конспирология захватывает, возносит к эмпиреям. Перебродившее тесто. Иначе на вещи начинаешь смотреть — вдруг Хоккайдо ещё и потому, что рядом бродит призрак Мисимы, чей дедушка, Садатаро Хираока, после Русско-японской войны заправлял префектурой Карафуто, нашенским Сахалином? Там ведь и сказочник Кэндзи Миядзава душу умершей сестры искал. Всё переплетено. Мураками рассеивает читательское внимание, концентрируя его до невозможности взгляда, до какой-то варяжской боли в глазах. Отель Дельфин почти так же коварен, как Отель Оверлук; его коридоры имеют привычку меняться!

«Я видел бегущую стрелку — значит, мир ещё продолжал вертеться. Не такой уж и замечательный мир, но вертеться он всё-таки продолжал. А поскольку я осознавал, что мир продолжает вертеться, я по-прежнему жил на свете. Не такой уж и замечательной жизнью, но всё-таки жил. Как странно выходит, думал я: неужели лишь по стрелкам часов люди могут удостовериться в том, что они существуют? На свете наверняка должны быть и другие способны подобной “самопроверки”. Однако, как ни пытался я придумать что-либо ещё, ничего больше в голову не приходило».

В первых двух романах не происходит ровным счётом ничего, в третьем происходит слишком много, а в элегическом послесловии, «Дэнс, дэнс, дэнс», рассказчик колеблется между тем, чтобы вернуться к шибуйскому тупику, настроенному на волну потерянности, и тем, чтобы утвердиться в жизни окончательно, дать ей повлиять на себя, а себе — повлиять, в конце концов, и на её гадливые контуры. Все куда-то исчезают: сначала американские фантасты, которых и не было никогда, с ними реликвии-игрульки, погодя и близняшки, и даже лучшие друзья, уставшие от сжирающей их изнутри Слабости.

Отель Дельфин вроде бы иной, а при этом исходный, прежний, любой постоялец = скиталец, Крыса лихо пишет, хотя и не читает, а он, рассказчик, гибрид музыкального автомата и товарного каталога, чего хочет он, искуривший все сигареты, познавший Вселенную в чужих ушах и выставленном в океанариуме китовьем пенисе, что «дрейфовал перед моими глазами в волнах какой-то необъяснимой тоски»? Порядком устав и от себя, и от остальных, и от приличий расставанья, герой Мураками выбирает, как ученик Такой-то у Саши Соколова, «слышать, видеть и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть».

Сноходец Харуки Мураками памятен безудержной выдумкой, хитростью, отточенным слогом и умением фокусировать внимание на самых, казалось бы, пустотных и бредовых фактоидах. На краю XX столетия он пришёл к нам по-русски, стал «модным писателем» и заставил целые поколения спорить о том, получит ли когда-нибудь Нобелевскую премию или так её и не дождётся (хотя уместнее вопрос, ждёт ли он её вообще). Но, признайте, теперь это совсем уже Литература — без приставок, сносок и торопливых дополнений. Вестернизированная, японская, ничейная, абсолютная. Какая угодно.

«Реальность, подумал я. Вот здесь-то я и останусь».