Размышления о праздности. От Салигии до Обломова

автор ~ Салман Рушди

перевод ~ Леонид МОТЫЛЕВ

Салигия

Она видится мне женщиной Феллини, пышнотелой и чувственной, колышущейся при смехе. Камера наезжает, и она выставляет на обозрение свою необъятную грудь. У нее неважно с зубами, а сальные черные волосы собраны сзади в небрежный пучок. Будь она высечена в камне, автором скульптуры должен был бы стать колумбиец Фернандо Ботеро. Она внушает страх и ужас подросткам где-нибудь на окраинах Римини, но этих же мучеников пубертатного периода неумолимо притягивает аромат ее могучих грудей. Она посвящает их в таинства плоти, а сестрами ей приходятся Кабирия, Вольпина1 и иже с ними. Стоит ей протянуть к нам руки – мы погибли.

Родилась она, вероятно, в XIII веке и обрела словесное воплощение в 1271 году в трактате Summa Hostiensis некоего Генрикуса де Бартоломеиса из портового города Остии, где столетия спустя маленькая шлюшка Кабирия будет торговать по ночам своим тщедушным телом. Бартоломеис дал Салигии жизнь, изменив традиционный порядок семи смертных грехов, установленный в VI веке в трактате Григория Великого Magna Moralia: Superbia, Invidia, Ira, Avaritia, Accidia, Gula, Luxuria. Гордыня, Зависть, Гнев, Жадность, Праздность, Чревоугодие и Похоть. Таковы семь ее составляющих, но при том расположении начальных букв, что получилось у Григория, – SIIAAGL – ее невозможно было разглядеть. Именно Бартоломеис оживил Салигию, перестроив ее ДНК. Он стал ее Криком и Уотсоном2, ее Пигмалионом. Гордыня, Жадность, Похоть, Зависть, Чревоугодие, Гнев и Праздность – такова, по мнению богослова из Остии, последовательность, взламывающая ее генетический код. Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Accidia: благодаря акрониму Салигия (Saligia) ожила, задышала, стала осязаемой.

Салигия. Все семь смертных грехов, собранные воедино. И величайший из них, самый мерзкий, получивший право стать финальным аккордом, а потому стоящий на последнем, позорнейшем месте, – Праздность. Accidia, она же Acedia или Pigritia, и всегда следующие за ней тенью Tristitia (Уныние) и Anomie (Душевное Опустошение).

Великий итальянец Феллини – вот кто, конечно, был непревзойденным певцом этой безвольной праздности. Его главный герой почти всегда этакий вителлоне, великовозрастный шалопай. Порой он беден, порой богат, но в любом случае это бездельник и расточитель. Гениальным протагонистом этого человеческого типа стал Марчелло Мастроянни, а точнее, его герои в «Сладкой жизни» и «8 ½» – отчужденные, меланхоличные, плывущие по течению, пассивные, потерянные. Вот он, наш Марчелло: красив и нерешителен, взгляд усталый, в руке дымящая сигарета, рядом женщина, которую он вот-вот потеряет. Он фланирует по Виа Венето, заходит в грязные переулки и снова возвращается в мир сладкой жизни, в дома состоятельных знакомых. Он бесцельно слоняется по скучным, декадентским вечеринкам, сам весь во власти бездействия, неспособный сделать правильный выбор или хоть как-то двинуть свою жизнь вперед. Перебравшая спиртного заморская кинодива, воздушно-обольстительная, плещется перед ним в фонтане Треви, а он, надеясь наконец восстать из бездны своей апатии, вяло пытается соблазнить ее. Но и тут его ждет неудача: все, что достается ему в награду за единственное доблестное усилие, – это тренированный удар в челюсть от официального бойфренда звезды.

Рядом с Марчелло, в салонах и ресторанах, в ночном городе фотографа-хищника Папараццо бродят скучающие красавицы с глянцевыми лицами и безупречными прическами. Но эти жертвы Праздности не просто осуждены, они уже в аду – танцуют с Салигией, охваченные пламенем.

Праздность – грех?

Мальчика отправили учиться на другой конец света, в заграничный пансион. От природы он начисто лишен той грубой жизненной силы, которая до зарезу необходима, чтобы выжить в этих промозглых заведениях; он застенчив, умен, мал ростом, субтилен, душевно хрупок, тих. Мгновенно бедняга понимает, что если прибавить к этому списку иностранное происхождение, то получится как раз семь смертных грехов пансионной жизни. А поскольку он виновен во всех семи, то сразу низвергается во тьму внешнюю – то есть, не сказав ни слова и ничего пока еще не сделав, становится изгоем.

Через несколько дней он начинает как-то нехорошо себя чувствовать. Каждое утро, когда он просыпается в общей спальне, руки и ноги кажутся ему тяжелее, чем обычно. Ему не на шутку трудно выбраться из кровати – правда, после того как он все-таки поднимается, гнетущий груз постепенно куда-то исчезает и бедолага снова может распоряжаться собой и своим телом. С каждым днем, однако, утренняя тяжесть становится все невыносимее, и ему все труднее ее преодолевать.

И вот приходит день, когда он не может подняться с кровати. Соседи по спальне, в том числе мальчик постарше, выполняющий обязанности старосты, не понимают, что с ним, и поэтому, как всякие дети, начинают насмехаться и дразниться. «Ох-ох-ох! Бозе ты мой, бозе! – вопят они, издеваясь над его иностранным акцентом и плохим (якобы) владением местным английским. – Ох-ох-ох! Тязесть в руцьках-нозьках!»

В то время как однокашники скачут вокруг, дурачатся и высмеивают его праздность, мальчиком овладевает новое чувство. Оно совершенно неожиданно помогает избавиться от ненавистного груза, пригвоздившего его к кровати. Это чувство придает ему сил, и он сбрасывает с себя тяжесть и безволие, как герой древней легенды – камень, которым его придавили недруги. Он встает с кровати, и душа его пылает. Это новое чувство – гнев. Мальчишки видят вспыхнувшую в его глазах ярость, и насмешки замирают у них на губах. Они опасливо отступают в сторону. И с этого момента ему ясно, как жить в этом новом мире. Гнев подпитывает его. Теперь он преуспевает в школе – на уроках по крайней мере. Хорошие оценки тоже служат ему защитой. Хотя он по-прежнему непопулярен, но обращаются с ним теперь осторожно, как с бомбой, которая, чего доброго, взорвется, если ее задеть.

Человек религиозный может сказать, что несчастный мальчик использовал один смертный грех, чтобы победить другой, а значит, он так и остался во грехе. Этот грех лишает его способности любить ближнего и тем самым отдаляет его от Бога. Приверженец какой-либо нехристианской религии (скажем, буддист или мусульманин), вероятно, посоветовал бы ему искать просветления, которое приводит мир в должное равновесие и тем самым творит внутреннее спокойствие. Иные религиозные системы, несомненно, предложили бы другие разновидности благочестивой чуши. Светскому же уму, управляемому разумом и вышколенному психоанализом, представляется неправомерным относить к разряду грехов очевидное нервное расстройство. Праздность – не от дьявола. Это не метафора, это болезнь. «Для праздных рук занятие находит дьявол»? Гм... да, но с таким же успехом он находит занятие и для деятельных рук. Вернее, находил бы, если бы существовал. Однако же его нет.

Тайрон Слотроп

Две великие, взаимно противоположные идеи в произведениях американского прозаика-затворника Томаса Пинчона – Паранойя и Энтропия. Многие его параноидальные персонажи, в частности Герберт Стенсил из «V.» и почти все в «Выкрикивается лот 49», убеждены, что подлинные форма и смысл мироздания скрыты от них и что могучие силы – правительства, корпорации, инопланетяне – неустанно действуют, управляя миром и скрывая при этом свое существование за непроницаемыми ширмами. В противовес подобным персонажам есть у Пинчона и другая группа действующих лиц – таких как матрос Бенни Профейн и его дружки из Всей Шальной Братвы в романе «V.», которым жизнь видится как унылые, почти кататонические пивные посиделки, бесконечно сходящие на нет, но никогда не кончающиеся.

Второй закон термодинамики гласит, что тепловая энергия всегда переходит от более теплого объекта к более холодному, вследствие чего теплый объект постепенно остывает, а холодный нагревается. В масштабе Вселенной этот принцип означает, что тепловая энергия всех горячих небесных тел – то есть звезд – будет мало-помалу рассеиваться, переходить к более прохладному веществу, пока в конце концов вся материя во Вселенной не достигнет одной температуры и запас полезной энергии не будет полностью исчерпан. Космос станет жертвой гибельной расслабленности. Уильям Томсон, первый барон Кельвин (это реальное лицо, а не вымышленное Пинчоном), в 1851 году назвал этот итог «тепловой смертью Вселенной». Из-за равномерного рассеяния энергии по всему космосу придет время, когда любое движение прекратится. Бесконечные пивные посиделки Бенни Профейна рано или поздно окончатся.

Паранойя у Пинчона представлена как форма высшего душевного здоровья: не иллюзия, а постижение. Его параноики – это люди, стремящиеся проникнуть взглядом за индуистскую майю, за ту завесу, которая лишает людей возможности воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Мы видим, таким образом, что пинчоновская паранойя – своего рода мрачно-оптимистический взгляд на мир, предполагающий, что человеческая жизнь все-таки имеет смысл; только этот смысл сокрыт от нас, мы не знаем, в чем он состоит.

Метафора энтропии – это обратная сторона паранойи, мрачно-пессимистическая. Энтропические мотивы у Пинчона возвещают нам, что мироздание бессмысленно, что судьба всех наших деяний – распад, что энергия утекает от нас и мы обречены медленно сходить на нет, приближаясь к Финальному Абсурду.

Персонаж, соединяющий в себе обе эти темы, – Тайрон Слотроп, в некотором роде главный герой «Радуги тяготения», самого сложного и амбициозного романа Пинчона. История жизни Слотропа содержит немало параноидальных элементов – чего стоит, например, таинственное погашение в нем рефлексов «ниже нуля», осуществленное неким ученым Ласло Джамфом в то время, когда Тайрон был еще младенцем. Но прежде всего это распределение Пуассона, играющее здесь весьма странную роль.

Случайная величина, распределенная по Пуассону, представляет собой «число событий, произошедших за фиксированное время, при условии что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью и независимо друг от друга». В «Радуге тяготения» теория Пуассона работает на примере мест свиданий Тайрона Слотропа с женщинами в разных районах Лондона. По неизмеримо глубоким и потому скрытым причинам в эти же точки несколько дней спустя попадают немецкие ракеты «Фау-2».

Однако по складу характера Тайрон Слотроп все-таки больше напоминает персонаж из пинчоновской галереи энтропиков, чем параноика, хотя в нем присутствуют оба начала. Он – угасающий, праздношатающийся тип, скорее объект воздействия, чем активный деятель, и в конце концов его ум расщепляется как минимум на четыре отдельные личности. Это его личная тепловая смерть.

Как он выглядит, этот Слотроп? Я представляю его себе высоким, худым, в плотной рубашке в красную и белую клетку, в обтягивающих джинсах, с ореолом стоящих дыбом волос, как у Эйнштейна, и выступающими, как у кролика Багза Банни, передними зубами.

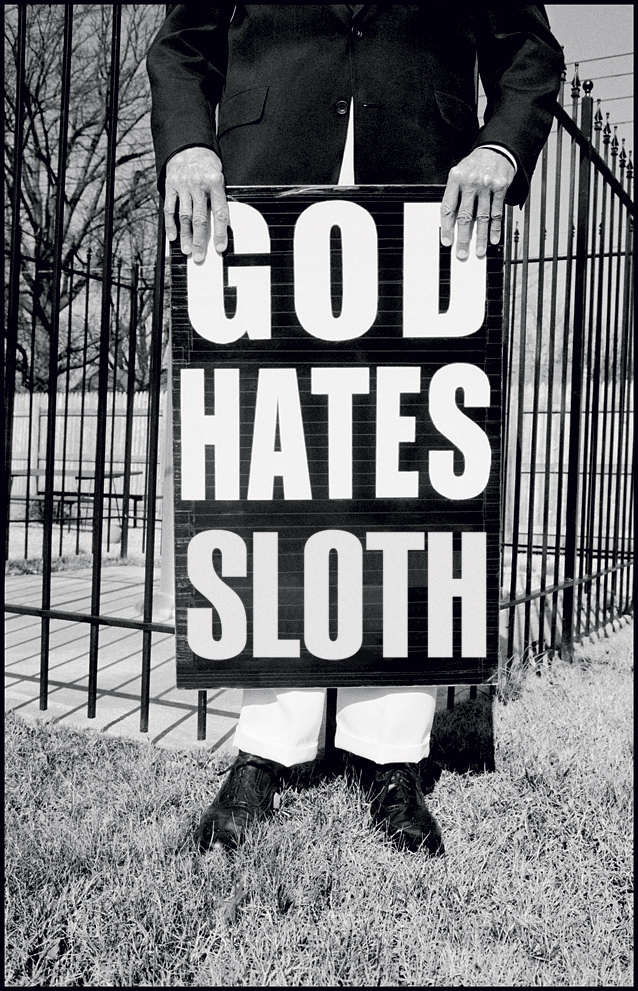

У меня была встреча с Томасом Пинчоном, но, согласно нашей договоренности, я не вправе сказать, соответствует ли его внешность предложенному мной описанию. Могу только сообщить, что пока он еще не впал в энтропическую спячку и продолжает с завидной регулярностью выпускать необычайно энергетически заряженные сочинения об утрате энергии. А еще «Тайрон Слотроп» (Tyrone Slothrop) – это анаграмма, из которой перестановкой букв получается: Sloth or Entropy («Праздность, или Энтропия»).

Эльсинорская нерешительность

В каждой из своих великих трагедий Шекспир очень быстро ставит перед нами вопрос, на который почти невозможно ответить. Например, почему король Лир отрекается от Корделии? Она его любимая дочь, и она имеет смелость говорить с ним откровенно, ничего не приукрашивая. Если Лир и Корделия были настолько близки, то наверняка она и раньше высказывалась напрямик. Он, безусловно, должен знать характер собственной дочери. Почему же тогда он прогоняет ее и верит лживым словам Гонерильи и Реганы? Или возьмем Отелло. Почему он верит Яго и обращает свой гнев на возлюбленную Дездемону? Ведь он даже не видел злополучного платка и убивает жену лишь потому, что Яго сказал ему о существовании улики. Возможных ответов на эти вопросы имеется множество: Лир слишком подвержен гордыне (superbia), чтобы спокойно слушать правду из уст дочери, или же просто страдает старческой забывчивостью. Отелло чересчур гневлив (ira), или же он не любит Дездемону по-настоящему, а рассматривает ее лишь в качестве трофея, подтверждения своей доблести (вновь superbia, выражающаяся как amour-propre – самолюбие). И поэтому, когда ее верность поставлена под вопрос, опозорен, по его мнению, прежде всего он, и ему необходимо смыть бесчестье обвинения. Ни одну из этих трактовок нельзя назвать ни безусловно верной, ни полностью ошибочной, но, если не остановиться на каком-либо из внятных объяснений, пьесу невозможно поставить на сцене.

Несколько лет назад я предложил Кристоферу Хитченсу одну глупую литературную игру: переименовывать пьесы Шекспира на манер романов Роберта Ладлэма («Райнемановский обмен», «Борновская идентификация», «Холкрофтовское завещание»3 – в общем, «...-ское нечто»). Мы получаем, к примеру, «Веронское недоразумение» («Ромео и Джульетта»), «Римские передряги» («Юлий Цезарь»), «Дунсинанское облесение» («Макбет»). «Гамлет», конечно, превращается в «Эльсинорскую нерешительность».

В «Гамлете» поставленный автором вопрос касается бесконечных проволочек с возмездием, проволочек до того долгих, что история Принца Датского стала едва ли не самой длинной шекспировской пьесой. Почему, если призрак отца недвусмысленно открыл Гамлету причину смерти короля, сын так долго тянет с отмщением? Почему столько сомнений и отступлений? В данном случае ответ дает сам Шекспир. Гамлет – жертва Праздности:

«Последнее время – а почему, я и сам не знаю, – я утратил всю свою веселость, забросил все привычные занятия; и, действительно, на душе у меня так тяжело, что эта прекрасная храмина, земля, кажется мне пустынным мысом; этот несравненнейший полог, воздух, видите ли, эта великолепно раскинутая твердь, эта величественная кровля, выложенная золотым огнем, – все это кажется мне не чем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что для меня эта квинтэссенция праха? Из людей меня не радует ни один; нет, также и ни одна...»4

Accidia, она же Acedia, – вот что парализует Гамлета. Унылая летаргия, клиническая депрессия, уничтожающая волю. Депрессия, которая может быть вызвана экзистенциальным шоком. К примеру, известием, что твоего отца убил твой дядя, а затем мать вышла за убийцу замуж.

И если трактовать это состояние как греховное, то, возможно, отсюда следовало бы, что Гамлет как грешник заслуживает смерти. Но Шекспир заставляет нас почувствовать нечто другое. Вообще не самый набожный из драматургов, он отказывается осуждать героев с религиозных позиций и дарит нам вместо этого чрезвычайно мирскую трагедию.

Праздность: за и против

В целом литература не была особенно милостива к Праздности.

• Данте в «Божественной комедии» пишет, что те, кто ничего не достиг в жизни, недостойны даже водворения в ад.

• Праздность, мой Катулл, для тебя зловредна,

Праздности ты рад, от восторга бредишь,

Праздность в прошлом много царей и славных

Градов сгубила5.

• Мишель де Монтень хвалит римского императора Веспасиана за то, что он, даже страдая смертельным недугом, продолжал управлять империей. Император, сказал Веспасиан, должен умирать стоя. «Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу», – пишет далее Монтень.

• В книге Джозефа Конрада «Негр с “Нарцисса”» главный герой, Джеймс Уэйт, чернокожий матрос из Вест-Индии, умирает от туберкулеза во время плавания из Бомбея в Лондон. На вопрос, почему он отправился в такое плавание, зная, что смертельно болен, он выдает знаменитый ответ: «Я должен жить, пока не умру, – разве не так?»

• Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу. Я должен жить, пока не умру. Для Монтеня и Конрада, как и для Данте с Катуллом, праздность неизменно предосудительна. Действовать – хорошо, бездействовать – плохо, и точка.

• (Отметим, однако, что Монтень, автор эссе «Против безделья», не раз обвинял в праздности самого себя, утверждая, что именно из-за нее он пишет лишь краткие «опыты», а не полновесные книги.)

• А теперь – де Куинси. Ох уж этот английский опиоман, совершенно не стыдящийся своей праздности! Свой рассказ об употреблении опиума и галлюцинациях, с ним связанных, он назвал «полезным и назидательным». Автор скромно именует себя «философом», «существом интеллектуальным» и не признает за собой никакой вины. Он описывает свои опиумные грезы, и они роскошны, они до того фантасмагоричны, что способны угодить самому что ни на есть готическому вкусу. Но затем, говоря о Южной Азии, откуда я родом, он заявляет, что там «царит жестокость», что ее культурные установки заставляют его «содрогаться», что «человек – сорная трава в тех местах».

И здесь мы слышим голос человека, а не наркотического зелья. «Я в ужасе от их образа жизни, от их обычаев и от той преграды крайней неприязни и непонимания, что воздвигнута между нами силою чувств слишком глубоких, чтобы я мог их постичь. Я бы предпочел жить с безумцами или с дикими зверями». Вот что он говорит нам – говорит мне. После такого признания все, что он пишет о своих галлюцинациях, странным образом становится малоинтересным, включая всех обезьян, попугаев, богов, являющихся в их обличьях, и даже знаменитого крокодила со злобным взглядом, чей образ неотступно его преследовал, – этот символ всего восточного, которое он находил столь отвратительным.

Дело, однако, не в опиуме, а в том, кто его употребляет. Как сказал в «Негре с "Нарцисса"» старый моряк Синглтон, «Корабли – с ними все в порядке. А вот люди на них...» Есть грехи и пострашнее смертных. Нетерпимость занимает одно из первых мест в их списке.

Обломовщина

Безусловно, самый лучший, самый сильный, самый забавный, самый глубокий довод в защиту Праздности, довод, без учета которого всякое исследование вопроса будет неполным, можно выразить одним именем: Обломов.

Илья Ильич Обломов, ленивейший из всех ленивых русских помещиков XIX века и вместе с тем герой – да, герой! – одноименного романа Ивана Александровича Гончарова, диаметрально противоположен прустовскому герою Марселю, терзаемому хронической бессонницей. Марсель, как нам известно, давно завел привычку укладываться в постель рано, и ему требуется немыслимое время, десятки и десятки дремотных страниц, переполненных длинными фразами, чтобы в конце концов уснуть. Обломов, напротив, проводит в постели все утро и чуть ли не весь день, порой бодрствуя, порой в сонном забытьи, и 150 страниц уходят у него не на то, чтобы заснуть, а на то, чтобы встать. Когда ему все-таки приходится подняться, он окутан не умиротворяющими периодами прустовских фраз и пребывает не в задумчивой созерцательности, а в ярости. Впрочем, причина его раздражения вполне ясна. Всему виной – слуга Захар, которого лежачий барин наконец вывел из терпения. Гнев Обломова выражается в коротких и недвусмысленных фразах, крике и бестолковых попытках задать слуге трепку.

Можно, разумеется, объяснять обломовскую праздность, так называемую обломовщину, изнеженностью и избалованностью в детские годы; можно видеть в ней метафору стагнации и спячки, уже тогда присущих русскому дворянству. И то и другое отчасти верно. Однако эти узкие трактовки не затрагивают главного, заключающегося в том, что частица Обломова живет в каждом из нас. Что мы сами не прочь провести остаток дней в уютном покое, позабыть об ответственности и заботах, стать – да-да! – счастливыми паразитами. Обломов знает, что его дальнее поместье пришло в плачевное состояние, что для поправки денежных дел нужен хозяйский глаз и ему необходимо – действительно необходимо – отправиться за тысячу верст и навести порядок. Но нет! Как Бартлби6, его американский собрат, Обломов «предпочитает отказаться». Далее в том же духе: Обломов влюблен, молодая особа по имени Ольга поистине обворожительна, и ему необходимо – действительно необходимо – жениться, но он все тянет и тянет, пока она не принимает решение сама и не разрывает помолвку. Он – медлительный Гамлет и Бартлби в одном лице, и он – это мы все. Мы смотрим на мир, видим, в каком он состоянии, и хотим спрятаться, как Обломов. Он делает это от нашего имени. Мы смотрим на противоположный пол, и наши ощущения приводят нас в замешательство. Обломов отходит в сторонку и за себя, и за нас. Мы знаем все свои проблемы и мечтаем послать их подальше. Обломов так и делает, просто отказываясь их решать. Мы себе позволить такого не можем, хотя и хотели бы. Обломовщина не просто оправдывает нашу праздность, она возводит ее в степень закона.

Линда Евангелиста

Линда – одна из супермоделей. Нет, не «одна из», какое там! Линда – СУПЕРМОДЕЛЬ. Вот некоторые важные факты, связанные с ней.

• Она заслужила профессиональную кличку «Хамелеон», не принадлежа, однако, к классу пресмыкающихся.

• Ее называли основательницей «профсоюза» супермоделей, хотя в действительности такого трудового объединения не существует.

• В 1990 году она сказала Джонатану ван Метеру из журнала Vogue: «Мы [супермодели] меньше чем за десять тысяч долларов даже и не просыпаемся». Потом эти слова часто цитировали в несколько искаженном виде: «Меньше чем за десять тысяч долларов я даже из постели не вылезу».

• В этой фразе – в любой ее версии – соединены три из семи смертных грехов: Superbia (Гордыня), Avaritia (Жадность) и Accidia (Праздность), в то время как нормальная реакция на это заявление, да и на саму мисс Евангелисту, может соединять в себе элементы Luxuria (Похоти), Invidia (Зависти) и Ira (Гнева). За бортом остается только Gula (Чревоугодие). Неплохой результат!

Илья Ильич Обломов и Линда Евангелиста

Я вижу их возлежащими в отдельных, но поставленных рядом кроватях в наполненной светом и ароматами цветов спальне в стиле рококо. Обломов опасливо отказывается читать неотложные бумаги финансового характера, которые приносит слуга. Линда, притворяясь спящей, ждет телефонного звонка с предложением более чем на десять тысяч долларов, чтобы можно было встать.

Телефон звонит. Предложение адресовано Обломову. Он получит десять тысяч долларов, если согласится наконец подняться с кровати. Этой суммы хватит, чтобы погасить все долги, висящие на его поместье, и снова беззаботно возлежать, наслаждаться блаженным покоем.

Он отклоняет предложение.

«Я бы предпочел отказаться», – говорит он.

Они остаются лежать. Обломову хорошо, и он дремлет. Линда несчастна, напряжена, сна ни в одном глазу. Так или иначе, характер – это судьба, как сказал Гераклит, и ужасная необходимость быть собой держит в плену их обоих. День тянется дальше. «На том мы лежим и не можем иначе», – безмолвно говорят они, почти повторяя слова Лютера на рейхстаге в Вормсе. Они не шевелятся.

Слуга Захар приносит им еду на выщербленном серебряном подносе. Но и тот и другая, хоть и по разным причинам, находятся во власти Accidia – греха Праздности. Линда потому, что ей не позвонили, Обломов несмотря на то, что ему позвонили. Никто из них так и не притронется к еде. Им просто лень.С

1 - Кабирия, Вольпина – проститутки из фильмов Феллини

2 - Фрэнсис Крик (1916–2004), Джеймс Дьюи Уотсон (род. в 1928) – биологи, авторы двухспиральной модели ДНК

3 - В русском переводе эти романы выходили под названиями «Обмен Райнемана», «Идентификация Борна» и «Завещание Холкрофта».

4 - «Гамлет», перевод М. Лозинского.

5 - Перевод М. Гаспарова

6 - Имеется в виду герой рассказа «Писец Бартлби» американского писателя Г. Мелвилла (1819–1891)

© 2009, Salman Rushdie. All rights reserved.