Москва. Закон лежащего кролика. Гадание на переписи

Если вдруг каким-то чудом наступает в Москве покой — амбары не горят, чума не гуляет, опричники не обрывают нагайками у честных граждан носы и уши, — москвичи впадают в панику и принимаются судорожно гадать: что не так? К чему вдруг такая расслабуха? Какие нам судьба ужасы готовит?

Известный московский профессор психиатрии объяснял этот механизм друзьям на примере своего домашнего кролика. В обычное время трое детей профессора бесконечно кролика терроризировали – то изучали, то кормили, то учили спички зажигать. Но с наступлением октября детей затянули пооткрывавшиеся после летнего перерыва кружки, секции и художественные мастерские, и кролик, всегда ненавидевший детские пытки, неожиданно стал страдать. Профессор утверждал, что кролик, как только его перестали «изучать» по шесть часов в день, стал подвержен паническим атакам, а порой и сам себя начал раскладывать на кровати в неудобной позе, как если бы призывал к себе маленьких мучителей с их пинцетом, микроскопом, эпилептическими фонариками и карточками Роршаха. Профессор, указуя на томящегося кролика, говорил друзьям, что тот, как и все москвичи, живет по законам триллера: перерыв в своих страданиях воспринимает как момент нагнетания саспенса.

Ко второй половине октября московский саспенс стал окончательно невыносим. Чувство тревоги достигло у москвичей предельного градуса. И тогда Москва вспомнила о своих любимых методах борьбы с гармонией, счастьем и покоем: суевериях, гаданиях и предсказаниях.

Нормальный человек, если он, скажем, гадает на успех в будущих делах, часто поддается простой слабости: если по всему выходит, что дела будут плохи, он смешивает карты, убеждает себя, что отвлекся и напутал, и повторяет расклад снова и снова, пока чего хорошего не сложится. Москвич – наоборот: пока плохая карта не выпадет, он в расклад не верит, зато, когда сложатся одновременно скорая смерть, дурные вести, казенный дом, разорение и дальняя дорога, он успокаивается, съедает полбатона белого хлеба с маслом и вареньем – напоследок-то! - и засыпает сладким сном. Так один из ведущих московских единороссов в караоке-баре «Крик» наблюдал за тем, как другой единоросс в поту и мыле рвется к микрофону, и бормотал своей спутнице: «Если запоет “Централ” – это к пиздецу. Я сто раз наблюдал: как он запоет “Централ”, так всё – к пиздецу».

Мания толковать приметы на фоне октябрьского затишья достигла совершенно фантастических размеров. Толковали красные осенние закаты и ранний снег: говорили, что зимой будет минус сорок – сорок пять каждый день, что летний смог нам еще праздником покажется, что снегом завалит выезды из города и Москва окажется в блокаде. Что, наконец, поэт Е. напишет многокилометровое произведение «Мама и остывшая батарея» и что это произведение будут каждый день читать по радио.

Толковали подорожание помидоров: говорили, что цены на хлеб теперь специально снизят, чтобы граждане питались одними углеводами, слабели и чахли; что дело не в помидорах, а во всех пасленовых, и поэтому сигареты станут, как в Америке, по шесть долларов пачка; говорили, наконец, что в томатном соке особый кислород, без которого мозг не действует, и сулили России интеллектуальную погибель.

Пытались, наконец, толковать новостные сообщения вроде: «Арнольд Шварценеггер встретится с москвичами в Музее Пушкина и прочитает в Высшей школе экономики лекцию по возобновляемой энергетике» – но здесь даже московское умение распознавать знаки не помогало: как правильно сказал солист московской андерграундной группы «Собаки.ру», это сообщение само по себе напоминало не то плохой роман в жанре альтернативной истории, не то кетаминовый бред гадалки-диссидентки из поздних семидесятых.

Перепись населения тоже вызвала волну мрачных пророчеств о будущем России. Одни пророки клялись, что по опубликованным результатам берутся предсказать внутреннюю и внешнюю политику государства на десять лет вперед: по их мнению, вся перепись затевалась только для того, чтобы продемонстрировать, как нацменьшинства угнетают коренное русское население, и пробудить в «подлинно русских людях» праведный гнев: «Если напишут, что русских мало, то возникает вопрос: кто ж их всех в гроб свел? А если напишут, что русских много, то возникает вопрос: почему ж государством нерусские управляют?» Другие прорицатели, напротив, были уверены, что главные выводы о судьбах страны надо делать не по результатам переписи, а по тому, как идет сам процесс: переписчики безграмотные, слово «поляк» пишут через «а»; граждане несознательные, хихикают и норовят назваться эльфами восьмидесятого уровня. Сами переписчики писали в блогах, что их заставляют заполнять анкеты по результатам старых переписей или жилищных документов, никуда не ходя, а недостающие пункты – например, уровень образования жильцов – писать наугад. Гадали, говорят, по-разному – например, просили коллегу показать на пальцах какое-нибудь число и записывали: если один палец – незаконченное среднее, два – среднее, три – незаконченное высшее, четыре – высшее, и так – до профессора. Профессорами, если полагаться на теорию вероятностей, должна была оказаться по результатам переписи десятая часть населения. Будущее страны представало все более загадочным.

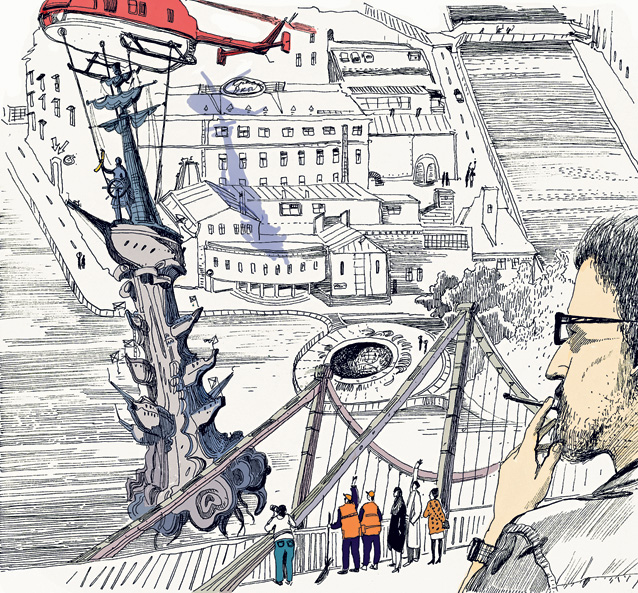

Впрочем, и перепись, и гадания про нового барина (большая часть которых пришлась все-таки на сентябрь), и даже попытки предсказать судьбу медного уродца – Петра Первого (шутили, что это русский Голем, у него под языком записка с именем Лужкова, как только вынут – статуй сам рассыпется) – были ничем по сравнению с прямым вмешательством оккультного в московскую повседневность: на станциях метро появились экраны с гороскопами. Хочешь не хочешь, а прочитаешь, стоя на глубине пятнадцати метров от поверхности земли и прислушиваясь к грохоту поезда: «Раки! Избегайте замкнутых пространств», «Скорпионам не рекомендуется отправляться в дорогу», «Близнецы должны остерегаться случайных попутчиков»…

Тут кто угодно ляжет на пол прямо посреди станции «Октябрьская», задерет лапки и сам попросит: приходите уже со своими пинцетами, микроскопами и тестами Роршаха, изучайте меня, как хотите, только освободите меня от заглядывания в будущее. Освободите меня от бабушек, демонстрирующих на рынке толстые огурцы свежего посола и говорящих: «Смотри, доча, какой развитый! Это значит, следующий урожай плохой будет, купи, порадуйся, пока можно». От рекламных плакатов, предлагающих места для проведения новогодних корпоративов и мрачно обещающих: «В этот Новый год вам будет не до раздумий!»

От духовно богатых девушек в фиолетовых шарфах, одна из которых говорит подругам после просмотра фильма «Овсянки»: «Нам с вами сам Бог предназначил возродить эпистолярный жанр в подлинном, чеховском духе». Наконец, от робких, но пылких сердцем патриотов, беседовавших о том, что «если митинги тридцать первого разрешат, я пойду – потому что это про судьбу же речь, про судьбу».

«Изучите меня кто-нибудь, – сказал бы москвич, покорно лежащий лапками вверх посреди станции метро “Октябрьская”, – потому что сил моих больше нет пытаться предугадать хоть какое-нибудь будущее в городе, который и слова-то такого не знает. Объясните мне кто-нибудь, – сказал бы он, если бы грохот поездов не заглушал его слов, – почему я в самый сезон тыквы с тоской думаю о том, что не к добру, небось, уродились такие подозрительно большие тыквы? Почему меня настораживает встреча студентов с Шварценеггером? Зачем я бессознательно желаю себе и окружающим многонедельного мороза в минус пятьдесят градусов? И почему, наконец, даже московские цыганки с Киевского вокзала, обойдя кругом ярко-желтый “шикарус”, не просят гордо курящих на выдвижном крыльце водителей позолотить ручку, а мрачно говорят: “А, скоро ничего такой не будет, все отберут”?»

Ведь про судьбу же речь, про судьбу.