Шесть песен для мужских голосов

Перевод Валентина Кулагина-Ярцева

Мне было три года, когда мой отец-мексиканец, оставив меня и мою мать, исчез из бабушкиного дома, стоявшего на вершине кривобокого холма под ветвистой джакарандой. За прошедшие тридцать три года я пытался отыскать отца в самых разных местах и в самых разных людях, пока наконец не обнаружил его однажды вечером в телефонной книге.

Хотелось бы думать, что какая-то часть меня отчетливо сознавала – он всегда был там, под литерой «У», и дожидался, пока я разыщу его, хотя за годы, полные тревожных размышлений, я перебрал самые фантастические теории его исчезновения: амнезия, убийство, депортация в Мексику. Естественно, ни один из этих сценариев не предполагал, что он окажется на whitepages.com и будет спокойно проживать в небольшом городке в двадцати минутах от места, где я вырос.

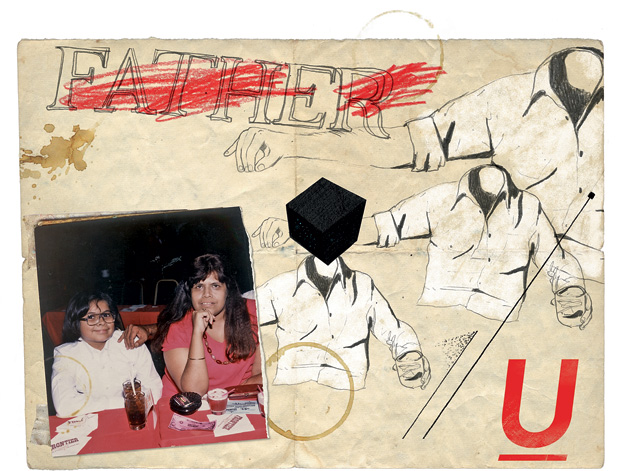

Я отправил ему мейл по-английски и по-испански, вложив пять отсканированных детских фотографий – каким-то чудом они сохранились, несмотря на склонность матери подчищать семейное прошлое в попытке наметить новые перспективы на будущее. Эти фотографии были подобраны с таким расчетом, чтобы затронуть потаенные струны отцовского сердца и воззвать к совести, хотя таковой, как я предполагал, не существует. Я вложил и свой недавний снимок. На нем был взрослый мужчина, наверное, похожий на отца, когда он был в моем возрасте, «наверное», потому что у меня не было его фотографий после 1976 года. Тогда ему было двадцать шесть.

Как только я отправил мейл, меня тут же охватили сомнения. Того ли человека я нашел? Ответит ли он? Почему мне удалось найти его именно сейчас, да еще так легко? Если полагаться на такую неверную вещь, как память, могу сказать, что, выяснив однажды, кто он, я пробовал искать его сотни раз. Мне было тогда одиннадцать-двенадцать лет, а до тех пор я пытался найти отца в каждом из пяти других мужчин, занимавших его место. Затем я потратил немало времени, разыскивая и этих мужчин, четверо из которых сначала женились на моей матери, а затем оставляли нас с ней так же, как мой отец, – без предупреждения, без следа. Я чувствовал себя в такой же степени их сыном, как сыном своего отца, а может, и в большей.

Наверное, если бы я не так рьяно искал родителя в объятиях посторонних людей, то скорее нашел бы настоящего отца, но я все время чувствовал, что прошлое лучше запереть на замок. Собственная память представлялась мне чем-то вроде меблированных комнат, в одной из которых умирает старик. Он лежит, позабытый всеми, до тех пор, пока обеспокоенный сосед не позвонит в полицию. И там, за дверью, забаррикадированной от внешнего мира, тебя ждет лишь оскорбительный запах дерьма да гниющих куч бесполезного хлама, накопленного неисправимым скрягой: ложь, иллюзорные воспоминания, мнимые родственники.

А мне бы хотелось найти прошлое, которое наполнит абсурд здравым смыслом, исправит ошибки, залечит обиды, принесет утешение и мир. Но, поскольку время шло, а Кандидо все не отвечал, я стал думать, не слишком ли наивно было полагать, что какое-то письмо вызовет к жизни историю, способную предсказать, как выглядело бы другое (и в моих мечтах, конечно же, лучшее) прошлое? Как выглядел бы другой я – я, воспитанный как мексиканец, а не наполовину американский индеец. Но в поисках своего отца, семейной истории (где начинаются семьи? где они начинают распадаться?), своей этнической принадлежности и идентичности – в путешествии от Брандо Келли Уллоа к Брандо Скайхорсу – я прежде всего усвоил, что нельзя предсказать прошлое, потому что прошлое уже случилось.

• • •

Эхо-Парк, Калифорния, где я родился, вырос и прожил восемнадцать лет, в семидесятых годах напоминал потертый гобелен, оставленный под палящим солнцем, яростный свет которого обжигал глаза. История этих мест омыта проявителями в кинолабораториях: Мак Сеннет построил здесь студию «Кистоун», и многие ранние короткометражные комедии с «кистоунскими полицейскими» были сняты среди зеленых холмов и долин Эхо-Парка, изображавших пейзажи Ирландии. Звезды немого кино переехали ближе к Западу (богатство всегда движется отсюда к западу, к океану), но земля осталась, ее цвет истекали кровью на кодаковскую камеру, ложились патиной терракотовых черепичных крыш, белизной выгоревшей травы на раздольных полях, качанием пальмовых ветвей под резкими порывами ветров Санта-Аны. В документальном фильме о бульваре Сансет, который начинается неподалеку от наших мест, Эхо-Парк именовался «самым прекрасным гетто в Америке».

Мать познакомилась с отцом в мексиканском ночном клубе. Она владела испанским настолько, чтобы сделать заказ по меню, а отец, родившийся в Мексике и бросивший школу после четвертого класса, был фабричным рабочим и посещал английскую вечернюю школу. Я смотрю на датированную октябрем 1972 года фотографию, на которой мои родители сидят рядом в баре. На нем рубашка «в шашечку», его вьющиеся волосы спадают на плечи, отчего он как две капли воды похож на воссиявшего вскоре Фредди Принца. Черные волосы моей матери, длинные, как у Мортиши Аддамс, не столько скрывают ее фигуру, сколько подчеркивают гибкость и округлость форм. Впоследствии она потратила тонны времени и тысячи долларов на видеозаписи с бесполезными упражнениями, пытаясь вернуться к прежним объемам.

Рассказ о знакомстве с моим отцом был редким примером правдивой истории в репертуаре матери. Обычно же в основе ее басен лежала лишь крупица правды, отталкиваясь от которой она, подобно джазовому музыканту, импровизировала в зависимости от аудитории. Беда в том, что мать зачастую не думала, куда могут завести эти импровизации, – нечто подобное происходит с такими гениями, как Майлз или Колтрейн. Если вы спросите этих великих джазменов, откуда взялась их музыка, вряд ли они сумеют вам ответить. В этом красота их таланта. То же самое с моей матерью и ее ложью. Ложь была фундаментом, на котором я рос, ложь связывала нас в единую семью.

Знаете, что она говорила, когда кто-нибудь просил прояснить ее бесконечные запутанные истории? Она отвечала: по крайней мере, скучно не было. То есть она имела в виду – «по крайней мере, со мной не соскучишься». Неплохо, ма!

(Но теперь вы хотя бы предупреждены.)

Только две сюжетные линии того времени сохранялись неизменными. Одна была тонка, как нить: зарождающаяся страсть матери к культуре американских индейцев, которая возникла благодаря ее увлечению Марлоном Брандо. Брандо в начале семидесятых стал активным участником политической жизни американских индейцев. Он блестяще сыграл роль в «Крестном отце», а затем, в марте 1973-го, отказался от «Оскара» в знак протеста против тенденциозного изображения индейцев в голливудских фильмах. Этого было достаточно, чтобы она дала своему сыну имя Брандо. В моем свидетельстве о рождении имя было записано неверно, Брандон, и, когда мне исполнилось три месяца, была произведена «смена имени», ставшая мистическим предвестником грядущей жизни. Мать полушутя говорила, что наряду с «Брандо» рассматривался также вариант «Пачино». Пачино Уллоа? Пачино Скайхорс? Думаю, она сделала правильный выбор.

А вот второй сюжетной линией был узел потолще, и распутать его было совсем непросто: как и почему ушел мой отец. Не было никакого развода, не осталось никаких документов, и когда я уже достаточно повзрослел, чтобы не верить в выдуманные мною же самим мифы, то не получил никаких объяснений. Мой отец с таким же успехом мог быть Богом – незримым созданием, дарующим жизнь, – чье существование следовало принимать на веру. Ураган, который унес и оставил его в неведомой дали, должен был являть собой воистину чудовищный катаклизм, способный заставить мексиканского нелегала, чей брак длился не так долго, чтобы получить Грин-кард, подставиться под депортацию, а гордого мексиканского отца – покинуть первенца мужского пола.

Липовая биография в Лос-Анджелесе не редкость, более того, это основной принцип выживания в этом городе. И хотя идея «перекройки личной истории» прочно ассоциируется с Голливудом, она куда более характерна для восточного Лос-Анджелеса. На каждую старлетку, сменившую имя или размер груди, найдется сотня нелегальных рабочих, которые незаметно растворяются в городе, что в какой-то мере является воплощением «американской мечты». Моя мать тоже не видела причин, по которым я, появившись на свет мексиканцем, должен был навсегда им и остаться. Поэтому жизнь Брандо Келли Уллоа, сына нелегального мексиканского иммигранта, окончилась, когда ему было всего три года. Началась жизнь Брандо Скайхорса, индейца, сына заключенного в тюрьму активиста Движения американских индейцев (ДАИ).

• • •

В 1974 году Пол Скайхорс Дюран, двадцатидевятилетний индеец чиппева, вместе с Ричардом Могавком Биллингсом был арестован за жестокое убийство шофера такси. Шофера убили ради денег, а его автомобиль сплавили в «индейский религиозный лагерь в Топанга-каньоне». Громкое дело, начавшееся в июне 1977 года и закончившееся почти год спустя оправданием Скайхорса и Могавка, привлекло известных адвокатов и получило постоянное освещение в СМИ. После восстания в Вундед-Ни в 1973 году, когда вооруженные участники ДАИ более двух месяцев удерживали контроль над этим городом в Южной Дакоте, Скайхорс и Могавк, оба члены ДАИ, выглядели в глазах людей политическими заключенными, символами истребляемого народа Америки, обманутого и брошенного погибать от массовой безработицы и алкоголизма.

Моя мать интересовалась процессом. Как женщина, которую недавно оставил муж, она, возможно, интересовалась мужчинами. Может быть, поиском отца для меня.

Как-то во время процесса мать взяла меня с собой в суд и попыталась выдать там меня за четырехлетнего сына Дюрана. Должно быть, она еще до этого помогала членам ДАИ или написала самому Дюрану, потому что он посмотрел на нас, сидящих на галерее, смущенно улыбнулся мне и помахал рукой. Глядя на него через толстое пуленепробиваемое стекло (судебный процесс был обставлен повышенными мерами безопасности), я понимал, что у меня нет возможности выяснить, что это за человек. Но мне нравилась его светло-голубая рубашка с бахромой – цветная бахрома напоминала кисточки на концах велосипедного руля. Как она будет развеваться на ветру, если он побежит очень быстро, так быстро, чтобы оказаться на свободе!

Конечно, тут в интересах нашего повествования можно было бы сказать, будто меня растили в убеждении, что я сын Пола Скайхорса Дюрана. Моя мать действительно уже проникла в его мир настолько, чтобы на этом процессе по делу об убийстве я получил одну из главных ролей – роль четырехлетнего сына обвиняемого. Однако возникли кое-какие сложности. Дюран был второй раз женат и имел собственных детей. Так что пришлось бы идти на явный обман, и люди могли начать задавать вопросы, для которых у моей матери не было готовых импровизаций. Но, так или иначе, она нашла – или создала – другого Пола Скайхорса, Скайхорса, который стал моим отцом.

Как такое возможно? Как такое могло стать возможным?

Должно быть, вы забыли мамину присказку: по крайней мере, скучно не было.

• • •

Истории, которые матери рассказывают об отцах, начинаются с воспоминаний о трудных родах или с описания прелестного херувимского личика ребенка, вымазанного конфетами и грязью. Или с удивительного героического поступка, вроде спасения собаки, упавшей в колодец, или легендарного удара на бейсбольном поле, из чего неизбежно следует вывод: гордись, что идешь по стопам этого человека, в его тени, без всякой надежды когда-либо стать достойным его. История моего отца – человека, представленного мне как мой отец, – начинается с тюремного протокола.

За пять дней до моего рождения в 1973 году Пол Мартин Генри Джонсон, двадцатидевятилетний индеец ростом шесть футов два дюйма (оба, Джонсон и Дюран, родились в 1945 году с разницей в два месяца и в разных штатах), с темной, как седло, кожей и длинными, как лошадиная грива, волосами, был обвинен Большим жюри округа Маклин, Иллинойс, в вооруженном ограблении в составе преступной группы. В тайнике у них хранилось «помповое ружье “Стивенс” 16-го калибра, пулемет “Браунинг” 12-го калибра, автоматическая винтовка “Гринфилд” 22-го калибра и револьвер “Секьюрити сикс” калибра 357», а также сумма примерно девятьсот долларов наличными. В зависимости от настроения матери это оружие могло использоваться либо для ограбления банков ради финансирования ДАИ, либо в качестве «поддержки политических заявлений» того же ДАИ.

10 апреля 1974 года Пол Джонсон был приговорен к лишению свободы и отправлен в тюрьму штата Иллинойс. На третьем или четвертом году заключения он вступил в переписку с моей матерью. Познакомились они, вероятно, через The Mother Earth News, единственный журнал, регулярно появлявшийся в нашем почтовом ящике. Учитывая привычку матери помещать объявления, можно предположить, что их свело вместе ее незамысловатое предложение вроде: «Молодая одинокая индианка-мать ищет хорошего мужа и отца».

Джонсон говорил, что он кайова, из апачей Белых гор (он утверждал это на людях, только когда был пьян; а он умел обращаться и со словами, и с виски), и испытал все тяготы сиротского детства. Он был родом из Аризоны, и, когда ему было двенадцать лет, его мать была убита (в День матери, добавлял он) то ли полицией, то ли ФБР, проводившими обыск на основании ордера. Я сразу представлял себе легендарную перестрелку из «Бонни и Клайда»: простой одинокий домик в прерии, окруженный вооруженными «хорошими парнями», весь в дырках от пуль, больших, как блюдца.

Он писал письма на стандартной бумаге канареечно-желтого цвета неразборчивым, узким, но выразительным почерком. Письма, полные обещаний, были толстыми. Если же в них лежали двадцатидолларовые банкноты, на которых в уголках кое-где были солоноватые на вкус красные пятна, конверты были тощими. Вот на этих страницах и наметилась в общих чертах трансформация Брандо Келли Уллоа в кого-то с новой идентичностью. Пол согласился усыновить меня, хотя к чему это вело, если он находился за решеткой, было неясно. Мать ни разу не объявила мне, что Пол Скайхорс мой новый официальный отец, поскольку, должно быть, считала, что я не помню прежнего. Она была права. Мое усыновление было настолько полным, а Кандидо настолько стерся из памяти, что воспоминаний о временах, когда я не был Брандо Скайхорсом Джонсоном, не осталось вовсе.

Правда, было не совсем понятно, как из Пола Мартина Генри Джонсона получился Пол Скайхорс Джонсон. Было ли «Скайхорс» действительно, как он позднее объяснял, родовым именем, которое он отсек, попав в «белую» систему образования. Может быть, его пути пересеклись с Полом Скайхорсом Дюраном, который приезжал в Чикаго в 1972 году, чтобы создать центр ДАИ для помощи американским индейцам, и Джонсон взял его имя? Или моя мать, упоминая о своей политической активности в поддержку Пола Скайхорса, смешала двух разных людей, чтобы создать новые идентичности для себя, своего сына и своего будущего мужа? Как бы то ни было, но к 1978 году на обороте семейных фотографий под моим изображением значилось «Брандо Скайхорс Джонсон» (или «Брандо Скайхорс»), а моя мать сделалась Бегущей ланью Скайхорс (бабушка признавала это имя только в присутствии посторонних), а Пол после своего досрочного освобождения стал называться Пол Скайхорс Джонсон.

Живя в доме своих родителей, мать, несмотря на всю их щедрость, не могла содержать себя и подрастающего сына только на вымазанные кровью деньги из тюрьмы. Ей нужна была работа, а мне, теперь «усыновленному» ребенку заключенного, все же нужен был реальный отец. На некоторое время обе эти наши проблемы почти разрешились.

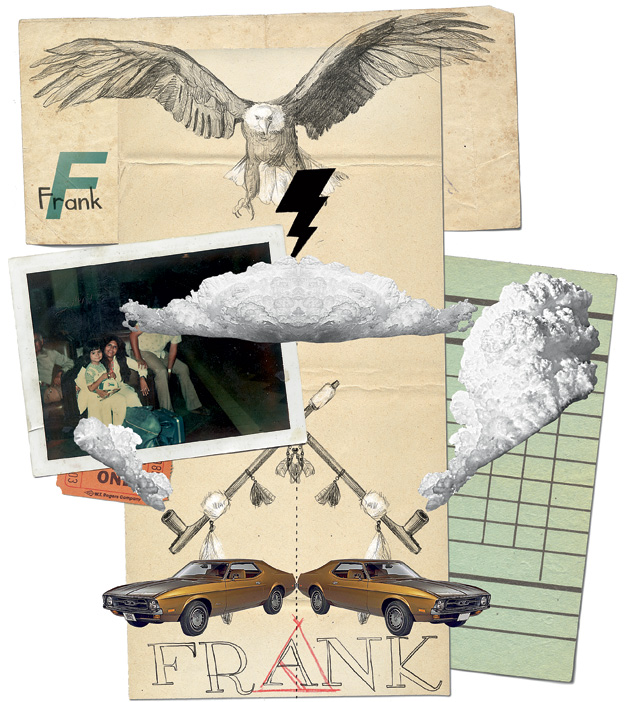

Фрэнк Самора, первый человек, которого, как я помню, я называл «папа», жил со своей бабушкой с трех-четырех лет, и наше знакомство состоялось, когда мне было примерно столько же. Его родители развелись, и ни один из них не имел возможности заботиться о нем. Такого отца, как Фрэнк-старший, можно встретить в любом американском доме. Он называл Фрэнка «младшим», зарабатывал на жизнь ночными грузовыми перевозками и не жалел для сына ничего, кроме любви и времени. Фрэнк проводил долгие часы, поджидая родителя на бабушкином крыльце, одетый в форму бейсбольного клуба «Доджерс», которая была ему подарена на восьмой день рождения. В те дни, когда отец обещал приехать, Фрэнк, вытянув шею, караулил отцовский белый автомобиль, чтобы тут же рвануть навстречу. Восторг, в который он приходил при виде авто, сменялся унынием, когда машина проезжала мимо, затем снова вспыхивал при появлении очередного транспортного средства. Это всегда может оказаться следующий автомобиль, думал Фрэнк.

Фрэнк познакомился с моей матерью на своем рабочем месте, куда она только что устроилась в качестве временного менеджера по претензиям, – ее длинные рыжие волосы мелькали в его офисе, как пламя. Высокий, здоровенный, гордый своим мексиканским происхождением, Фрэнк разделял большинство увлечений моей матери.

Ей не светило стать женой Фрэнка, но это не значило, что я не могу в будущем стать его ребенком. Фрэнк ценил свою свободу, но что понимал под свободой человек, который, слыша мое «папа», расплывался в улыбке, а вскоре обнаружил вкус к отцовству? Я был смышленым и застенчивым, меня легко было представить как сына своим друзьям, приятелям-собутыльникам и своим приемным родителям. Спустя какое-то время мы стали настолько похожи на отца и сына, что я обеспечивал Фрэнку статус отчима без всякой легализации его отношений с матерью или узаконенного усыновления. Эти процедуры с их оформлением и бумажной волокитой отпугивали Фрэнка – единственная черта, роднившая его с мошенниками.

Сохранилась фотография, сделанная на Юнион-Стейшн перед нашим отъездом в Иллинойс. Мне пять лет, я улыбаюсь, волосы доходят до плеч, потому что мама сказала, что американские индейцы носят длинные волосы. Позади меня Фрэнк, какой-то обмякший, словно он не в состоянии позировать с прямой спиной. На этой фотографии он огорчен предстоящим расставанием со мной, но задним числом кажется, что он устал от долгих странствий, предстоявших нам обоим, странствий, о которых ни один из нас тогда не подозревал.

Об этой поездке у меня сохранились отрывочные воспоминания: пустыня на закате, пробирающийся по горному ущелью поезд, фонетические сборники упражнений, которые мать взяла с собой, чтобы занять меня; первый поцелуй с девочкой старше меня под одеялом, которое, как она сказала, сможет сделать нас невидимками. Мы жили в трейлере около тюрьмы с другом Пола, индейцем и знахарем-самоучкой Накоме. У него была огромная и при этом добрейшая немецкая овчарка, которую он держал на случай наездов ФБР.

Однажды (насколько я помню, это был вечер перед нашим свиданием с Полом) Накоме усадил нас на мягкие автомобильные сиденья и пустил по кругу трубку мира, набитую, по его словам, пейотом. Это была либо идея Пола, либо попытка моей матери пройти некую вступительную церемонию, чтобы сделать из нас «шкуры» (то есть «индейцев» на индейском сленге, а «белых» моя мать называла «колонистами» – уверен, что она набралась этого от своих друзей из ДАИ). Я несколько раз глубоко затянулся и почувствовал, что стенки трейлера куда-то исчезли. Я увидел большую птицу (Накоме решил, что это, верно, был орел), которая сделала три круга над моей головой. Именно такое видение, как и ожидал Накоме, должен был увидеть сын вождя, которым, как он утверждал, был мой отец. Мать взяла трубку после меня, затянулась, несколько минут глупо хихикала, затем окончательно вырубилась.

Безоблачным утром мы отправились с трейлерной стоянки к тюрьме Вайенны, Южный Иллинойс. В большое помещение для свиданий привели Пола в ручных и ножных кандалах. Он весь звенел, как мелочь в карманах. Почти восемь лет я верил, что этот момент и был моей первой встречей с отцом. Но к тому времени, как мы увиделись снова, я уже знал правду.

Моя семья в конце семидесятых оказалась в «промежуточном доме», то есть на полпути между одной жизнью и началом другой. В ходе этой метаморфозы, благодаря матери, я был кем-то средним между мексиканцем и американским индейцем. Я читал книги об индейцах, участвовал в сооружении вигвама в холмах Сан-Бернардино (он охранялся табличкой с надписью: «КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ ДАИ» и был укомплектован двумя белыми парнями в футболках и джинсах). Я немного читал на языке апачей, или на том, что моя мать называла языком апачей, и обучил соседей, многие из которых с трудом овладевали английским, как сказать «привет» и «пусть великий дух ведет тебя» на мертвом и, возможно, давно уже не существующем языке.

Мне казалось, что теперь-то мы с матерью должны жить сами по себе – без мужчины, пока Пол не выйдет из тюрьмы. Я предвидел, что никогда больше уже не увижу Фрэнка. К тому времени он обзавелся новой семьей, и там, как сказала мне мама, у него был другой не его сын, которого он любит. Мне казалось, что Пол был единственным человеком в тюрьме, с которым моя мать состоит в длительной переписке. Но все три версии развития дальнейших событий оказались ошибочными.

Как-то поздним вечером в нашем доме появился Роберт. Он подкатил на такси, при себе имел спортивную сумку и кучу cash – теплые, влажные от пота пригоршни, в которых, казалось, скрыт десяток золотоносных жил. Такие деньги легко завоевывали симпатию. И к тому же усыпляли внимание.

Как и Пол, Роберт был коренным американцем, алеутом, выросшим на цепочке островов у берегов Аляски. Как и Пол, он провел какое-то время в тюрьме (тюрьме штата Аризона, говорил он с гордостью, словно это была некая Лига плюща, «там Ричард Прайор снимал “Психи в тюряге”!»). Он был привлекательным, шикарным и уверенным в себе, даже когда заикался, хотя его заикание напоминало попытку завести двигатель с убитым стартером. Обнаружив, что бльшая часть наших окрестных магазинов предлагает какой-нибудь вариант кредита, заслуженного годами верных и неизменных посещений их моей бабушкой, Роберт вскоре составил себе новый гардероб из фирменных вещей. Он завел массу друзей в Эхо-Парке, поскольку там было много одиноких людей вроде моей матери. В конце концов она вышла за него замуж по наполовину индейскому, наполовину бахаистскому обряду.

Во втором браке мать наконец попыталась исполнить свои родительские обязанности. Походившая скорее на старшую сестру, чем на облеченного реальной властью взрослого, она ругала меня за невыполненные уроки, торговалась из-за уборки дома и втягивала меня в оглушительные музыкальные войны, пытаясь заглушить мою стереосистему своим проигрывателем. Ну, а затем выяснилось, что даже у бывших зэков существует представление о том, как воспитывать девятилетних детей. Мне приходилось выполнять домашние задания или, по крайней мере, давать их сделать за меня кому-нибудь более сообразительному. Этот прием я опробовал однажды вечером, когда, закопавшись с заданием по чтению, попросил Роберта сделать за меня несколько задачек на умножение. Он помог, сумев правильно решить каждую четвертую или пятую задачу и подогнав ответы к остальным.

Никогда не проси мошенника помочь тебе надуть кого-то.

Мне также приходилось много гулять и драться с соседскими хулиганами вместо того, чтобы предаваться «бабским» забавам вроде долгих бесед с матерью посредством мягких игрушек. Мы с мамой расставляли плюшевых зверей в воображаемом лесу на ее постели и говорили друг другу то, что не отважились бы сказать своими голосами. Это подобие терапии она почерпнула из шоу Донахью и практиковала до тех пор, пока однажды не сообщила мне от имени медведя с кобальтово-синими глазами, что беременна от Роберта и собирается сделать аборт. Отвечая писклявым голосом кролика, я назвал ее убийцей. В ответ она выкорчевала сказочный лес на корню, убрав мягкие игрушки в герметические пластиковые пакеты.

Жизнь с Робертом напоминала поездку в Лас-Вегас, растянувшуюся на три года. В один момент я вдруг становился обладателем ста долларов, которые он «нашел», и мать науськивала меня поскорее их потратить; но уже в следующее мгновение все мои свинки-копилки оказывались выпотрошенными, а чеки от материнского пособия по безработице и бабушкина коллекция редких монет куда-то бесследно исчезали. В наши двери стучали разъяренные люди: полицейские детективы, местные торговцы, двое здоровых парней из Индейского центра в Скид Роу, желавшие узнать, когда Роберт собирается вернуть вэн, взятый у них, чтобы перевезти «покойницу-мать» обратно в резервацию. Каждый искал Роберта, скрывавшегося под множеством кличек. Он использовал имя маминого брата, имя моего недавно скончавшегося деда, даже имя Фрэнка, после того как ограбил его квартиру, забрав все, что моя мать когда-то подарила ему (и вдобавок прихватил несколько вещей, которых она не дарила).

Роберта было трудно поймать, потому что движение было его стихией. Однажды летним утром, забрав месячный запас туалетных принадлежностей, он перепрыгнул соседский забор и помчался вниз по улице, ни разу не обернувшись, чтобы хотя бы кинуть прощальный взгляд на тех, кто остался у него за спиной.

Вскоре Пол Скайхорс Джонсон был досрочно освобожден и приехал жить с нами. Его некогда могучая грудная клетка как-то сдулась, зато появилось небольшое твердое брюхо. Он прихрамывал и вынужден был ходить с палкой. Что случилось с внушавшим страх великаном в кандалах, которого я когда-то видел в тюрьме? Кто был этот высохший старик, обожавший музыку пятидесятых и еле ползший в правом ряду хайвея? Даже моя мать задумалась. Откуда теперь взяться ее восторгам?

Пола отличала полная неспособность получить законную работу в сочетании с совершенным отсутствием желания сделать это, он добывал себе на жизнь, вымогая деньги в темных углах баров и безлюдных паркингов. Надо признаться, в те моменты, когда он захватывал кого-то врасплох, я не слишком стыдился его. А вот когда он съезжал на обочину, опасаясь очередного припадка (результат опасного коктейля из крепкого алкоголя с препаратами от эпилепсии), или когда после крепкой попойки он подолгу не мог найти дороги домой и, взбираясь на карачках по заросшему травой склону, снова и снова скатывался вниз, словно сломанный волчок, – вот тогда комок жалости и стыда, застревавший в горле, не давал мне жить.

А его недостатки становились все более очевидными. Брюхо все больше раздувалось от выпивки, суждения становились все более невнятными, хотя не лишенными некоторой зажигательности. Больше всего Пола раздражала жизнь в доме с двумя неуступчивыми женщинами. Хотя я научился улавливать кое-какие предупреждающие сигналы, побег любого из моих отчимов всегда оказывался неожиданным, как укол: мгновенная вспышка нестерпимой боли, сменяющаяся долгой ноющей болью в продезинфицированной ранке. Пол ушел однажды поздним вечером, а признаки этого были настолько незаметны, что только мошенник или кто-то, кого часто обманывали, сумел бы распознать их: пустые вешалки в кладовой, лишившиеся мыла и туалетной бумаги шкафчики в ванной. И верный знак того, что обманщик убегает, – отключенный телефон. Из окна своей спальни я наблюдал за финалом его последней битвы с моей матерью. Они дрались у подножия лестницы под пальмой, там, откуда мой родной отец сбежал от меня много лет назад. Мать удерживала Пола с силой сотни слонов, но напрасно. Такие люди всегда стремятся к невидимым созвездиям, влекомые действием собственной силы притяжения.

• • •

Ричард был белым работягой, имевшим почтовый ящик в журнале знакомств. После недолгого ухаживания по электронной почте он однажды появился у нашей двери вместе со всеми своими пожитками, уложенными во взятый напрокат трейлер. Они с матерью строили планы относительно нашего будущего у подножия лестницы рядом со все той же пальмой, откуда уже отправились в бега мой родной отец и два отчима, и, когда я спустился по лестнице, чтобы приветствовать Ричарда как нового мужчину в моем доме, мы обменялись дружеским рукопожатием. Через несколько недель мы снова обменялись рукопожатием, в этот раз я пожимал ему руку, вручая свою мать на ее четвертой свадьбе.

Я решил, что в свои пятнадцать уже перерос отношения отец–сын. Поэтому я выработал для Ричарда два основных правила: делай то, что говорит моя мать, и держись, черт возьми, от меня подальше. Первое он усвоил настолько четко, что во время одной их ссоры я видел, как Ричард наклонился, чтобы мать, которая была на фут ниже него, могла дать ему пощечину. Второе ему было принять труднее. В его понимании мы оба были военнопленными в одном лагере, и имело смысл действовать сообща. В конце концов мы стали пытаться помочь друг другу найти путь в наших собственных мирах. Я напечатал и разослал его резюме, чтобы он мог подыскать постоянную работу с девяти до пяти (впервые в нашей семье) в качестве менеджера сетевого ресторана. Он же купил плеер и, чтобы лучше понимать меня, слушал не свое любимое кантри, а альтернативную музыку, которая определяла в то время мою жизнь. Он рассказал мне, что хотят услышать девочки на первом свидании. А я научил его, на какое место в автобусе нужно садиться, возвращаясь с работы, чтобы к нему не приставали потому, что он белый. Мы незаметно обменивались подобными «мелочами», и только благодаря этому, по его словам, оставались настоящими мужчинами в доме, полном мужененавистниц.

Настоящим мужчинам приходилось иметь дело с настоящими проблемами. Чеки, превышающие сумму на счете из-за того, что его родители «затягивали с переводами», давали нам возможность пересматривать семейный бюджет. Наш холодильник был забит пирожками, пирожными и большими ресторанными коробками с мясом, лобстером и индюшатиной – ресторанными излишками, которые вместо помойки оказывались на нашем столе. А когда менеджер, обвинивший Ричарда в профессиональной непригодности, проснувшись на следующее утро, увидел, что его машина сгорела, Ричард назвал это «немедленной кармой». Сигналы, предупреждающие, что мы опять живем с проходимцем, были очевидны, но не могу припомнить, видел ли я когда-либо до или после свою мать столь счастливой. Я тоже был счастлив. За семнадцать лет, в течение которых у меня сменилось три отчима, а настоящий родитель так и не объявился, я наконец понял, что отца можно любить.

Я уже дорос до сияющих безоблачных фантазий относительно поступления в колледж. Я представлял себе лихорадочный первый день занятий, Ричарда, который рывками тащит тяжелый дорожный чемодан по узкой лестнице в спальню, и себя, испытывающего гордость за отца, а не краснеющего от стыда за него. Поэтому когда Ричард позвонил мне во время урока экономики и сообщил, что в связи с повышением его переводят на работу в Северную Калифорнию с зарплатой девяносто тысяч долларов в год – все деньги на свете в представлении парня из простой семьи, – кто мог бы осудить меня за то, что я поверил ему? Я впервые в жизни столкнулся с человеком, который каждый день уходил и возвращался в одно и то же время. Никто из моих отчимов не приходил домой с такой точностью, что по нему можно было проверять часы. Я попросил Ричарда заехать в школу попрощаться, но он ответил, что времени нет. Затем поправился, сказав, что скоро у нас будет масса времени, чтобы поговорить.

Я вышел из школы в растерянности. Мне не хотелось уезжать из дома, в котором я прожил всю жизнь. С ним было связано столько добрых воспоминаний, разве не так? Придя домой, я собрался позвонить.

Но в трубке было глухо, кто-то отключил телефон.

• • •

Ричард удрал из города с примерно десятью тысячами долларов ресторанных денег, взяв наш семейный автомобиль; ни один из моих отчимов, покидая дом, не забывал забрать автомобиль. Это был особый шок, но еще больше меня угнетало то, что через два месяца я заканчивал школу. Кто поможет нам арендовать лимузин на выпускной? Кто заплатит за меня вступительный взнос в колледж? Кто поможет с переездом в первый учебный день? Мать сразу заявила, что мои планы нереальны. Ничего этого теперь не будет.

Не будет, то есть не может быть без помощи хотя бы какого-нибудь отца. И в моей жизни снова появился Фрэнк – на этот раз не по маминому почину, а по моему собственному. За эти годы мы оба стали взрослее. Он постарел, потолстел и несколько поблек. А меня годы сделали жестче – я стал менее склонен к всепрощению. Тем не менее, несомненно, мы все еще могли найти место в жизни друг друга.

Фрэнк заплатил за мой лимузин для выпускного бала и отвез меня в колледж «марафонским забегом» за десять часов. Распаковав вместе со мной вещи, он вручил мне пятнадцать стодолларовых банкнот – плату за первый год обучения. И в отличие от денег, которые я обычно получал, – теплых, влажных, смятых в комок, – я знал, что Фрэнку пришлось работать за них не одну сотню часов, он не крал их и не выпрашивал. Мне стало казаться, что после почти десятилетней разлуки я наконец в состоянии справиться с ролью приемного сына. Для этого нужно было лишь немного труда и чуть-чуть любви.

Еще до моего отъезда мать намекала, что хочет снова завести мужчину в доме. Не успел я закончить первый семестр, как она встретилась и обручилась с человеком, который долгое время провел в приюте для бездомных. А поскольку в моей жизни уже было четыре отчима, появление пятого, Кевина, не показалось мне чем-то из ряда вон.

Кевин начал с мелкого жульничества – невинная ложь относительно потерянных денег на бензин, незнакомые иногородние номера в телефонных счетах и то и дело просроченные кредиты. Затем в руки матери неожиданно попало письмо, написанное женщиной, с которой Кевин встречался, живя в приюте. Мать созвонилась с ней и, посулив денег, получила стопку писем, в которых Кевин подробно описывал свою жизнь в нашем доме. Он рассказывал своей любовнице про «асабняк, которым владеет семья индейцев», где он теперь поселился, и про то, как, женившись на моей матери, он выставит оттуда всех и поселит там свою любовницу. Письма были полны оскорбительных сексуальных подробностей, невежественных и грубых предположений относительно нашего происхождения, а также содержали еженедельные отчеты о его успехах в присвоении нашей собственности. То, что ему позволили остаться, было совершенным безумием. Кевин не подарок, сказала моя мать, но это все, что у нее есть.

Не думая больше о намерениях Кевина, я стал держаться с ним так, как моя мать всегда хотела, чтобы я вел себя со своими отчимами, – великодушно и терпеливо. Примерно так я и относился к каждому из них, но раньше мне не приходилось притворяться. Я приглашал Кевина на бейсбол, а в День отца – на обед со стейком. Я покупал ему форменные спортивные фуфайки колледжа, и он с гордостью носил их даже в летнюю жару. Я подробно рассказывал о своих лекциях и занятиях. Он чувствовал, я отношусь к нему с уважением, как будто он вносит серьезный вклад в семейное благосостояние. Но, даже если его вклад оборачивался сплошными убытками, я спешил убедить себя, что он делает все, что может.

Когда до окончания колледжа оставалось три месяца, мне позвонил Ричард. Телефон он узнал от матери. Оказалось, он живет в нескольких часах езды от кампуса.

После совместного обеда и посещения кинотеатра Ричард стал строить планы относительно возвращения в мою жизнь. Нельзя быть настолько взрослым, чтобы не нуждаться в отце, сказал он, и благодаря непонятным родственным отношениям, которые мы до сих пор сохраняли, он точно знал, что сказать, чтобы задеть посильнее (очевидно, этим даром наделены как родные отцы, так и отчимы). Наш разговор напоминал диалог бывших любовников, с трудом верилось, что на самом деле это был мужской разговор с множеством умолчаний, к которым прибегают, когда не хватает смелости говорить прямо.

На той неделе мы общались неоднократно, и он оставил мне номер своего телефона. Логистические проблемы, связанные с тем, как на выпускном вечере я буду делить свое время между Ричардом, Кевином и моей матерью, он предоставил решать мне самому. На деле это оказалось удивительно просто. Номер, по которому я позвонил, был отключен. Перед самой выпускной церемонией я получил два сообщения на мобильный. И Ричард, и Фрэнк сообщали, что не будут присутствовать на церемонии, потому что этого не захочет моя мать. Конечно, они были правы, но, как ни глупо это выглядело, шествуя в толпе выпускников по огромному зеленому полю футбольного стадиона, я вытягивал шею, чтобы далеко на трибуне разглядеть воображаемую группу, призраков, пришедших поддержать своего сына – «моего сына», гордо говорил каждый из них.

• • •

Я достиг того возраста, когда мог поступать так, как часто поступала моя мать, – то есть иметь отношения сразу с двумя мужчинами. Я проводил уик-энды с Кевином за скромными ланчами в сетевых ресторанах, наподобие тех, где в свое время работал Ричард. Каждые полгода или около того я обедал и вел мучительные беседы с Фрэнком. Я уже привык, что Фрэнк появляется в моей жизни от случая к случаю, хотя не совсем понимал, по какой причине. Но у этих эпизодических появлений были свои преимущества.

Как-то зимой мы провели целый день, подыскивая и покупая мой первый автомобиль, при этом Фрэнк выступал как поручитель. Когда я выбрал подержанную машину, продавец отвел нас в свой офис и, пока Фрэнк заполнял бумаги, спросил, приходится ли он мне отцом. «Да», – ответил Фрэнк. «Нет», – выпалил я. Продавец бросил на нас быстрый взгляд и улыбнулся: «Неважно. Вы вдвоем разберетесь с этим». Почему-то мы все еще разбирались с этим, хотя прошло двадцать лет с того момента, как он появился в моей жизни. В тот год Фрэнк женился и просил меня не говорить об этом моей матери, поскольку был уверен, что это ее огорчит. Я согласился с ним, хотя и не по тем причинам, о которых думал Фрэнк.

Брак – это долгосрочное обязательство, из тех, что моя мать всю свою жизнь пыталась выполнить, но преуспела только со мной. Этой женщине не по душе была правда, неважно, своя или чужая. Ее собственная правда была мне известна, и мне она не нравилась. Мать сильно прибавила в весе. Она стала неразборчиво говорить, а иногда неожиданно отключалась в результате неумеренного поглощения коктейлей и злоупотребления диетическими таблетками. Мать поблекла, превратившись на моих глазах в призрак, который вызывал у меня озноб. Я буквально покрывался гусиной кожей каждый раз, когда был вынужден везти ее куда-то: в свете флуоресцентных ламп мы мчались по туннелям, я в кайфе от наглого юношеского адреналина, она от скорости и таблеток фен-фена – каждый из нас пытался обогнать своих демонов.

Для меня пришло время покинуть Калифорнию и начать искать собственную историю уже как писателю. Я не раздумывая оформил передачу автомобиля, купленного вместе с Фрэнком, Кевину, чтобы матери не нужно было больше просить друзей отвезти ее куда-либо. Я велел Кевину заботиться о матери, и в моем взрослом, как я воображал, голосе слышалось обещание скорого возмездия, если он подведет.

Он заботился о ней месяц или около того, как вдруг, без каких-либо симптомов болезни или проявлений недомогания, она умерла во сне в своей спальне, где прожила почти всю жизнь. Ее сердце износилось в пятьдесят один год, хотя живущий во мне писатель, склонный отыскивать гармонию в хаосе, готов поверить в то, что оно износилось гораздо раньше.

Кевин получил возможность заново пересмотреть свою серенькую жизнь. Вместо этого он попытался затащить в постель мою бабушку и, потерпев неудачу, стал неделями пропадать неизвестно где, пока в один прекрасный день старушка не сменила замки. Судебный пристав, явившийся с ордером на арест Кевина, рассказал нам недостающую часть истории. Кевин использовал автомобиль, который я переписал на его имя, в качестве обеспечения крупного кредита или как залог при оформлении целой кучи кредитных карт, теперь выжатых им до цента. Ходили слухи, что он нашел еще одну одинокую мать с маленьким ребенком, который, при некотором везении, получит возможность научиться от Кевина всему, чему он не сумел научить меня.

После смерти единственной дочери, оставшись в старом домике с двумя спальнями и одной ванной, бабушка стала болеть и через полтора года умерла. Я выставил на продажу дом, который принадлежал нашей семье почти полвека, что с точки зрения местной исторической перспективы можно было приравнять к продаже Тары из «Унесенных ветром». Вечером перед окончательным отъездом из Лос-Анджелеса я обедал с Фрэнком и его новой женой, с которой, не дрогнув, мы обменялись рукопожатием. Она спросила, как я отношусь к присутствию Фрэнка в моей жизни в течение стольких лет. На этот вопрос у меня не было ответа. Я упустил нить времени, и то, что казалось мне лишь несколькими быстротечными мгновениями, в реальности подразумевало отношения, длившиеся больше двадцати лет. Мы все еще иногда проводили вечера вместе, хотя эти встречи становились все реже. А потом мы достигли той точки, когда оба прекрасно знали, как связаться друг с другом, но не делали этого.

• • •

За годы, прошедшие с тех пор, как умерли члены моей семьи, я примирился с тем, что я мексиканец с индейским именем, и принял как факт то, что большинство людей (но не все) не презирают меня за обман. В течение многих лет я скрывал правду, потому что в моем случае правда была усложнена настолько, что я не мог легко и точно рассказать людям то, что попытался сформулировать в предыдущей фразе. Моя уклончивость приводила к тому, что люди продолжали задавать все новые и новые вопросы, а я зачастую был слишком измучен, чтобы лгать в ответ. Иногда вопросы звучали весьма агрессивно. Например, на конференции, устроенной Ассоциацией современных языков, один преподаватель-латиноамериканец с пристрастием допрашивал меня о происхождении моей матери, утверждая, что она «должна была» быть латиноамериканкой и что поэтому я «никаким образом не Скайхорс». Но если я что-то и усвоил в этой жизни, так это то, что Я – СКАЙХОРС. Но при этом я еще и ребенок Канди, ребенок Роберта, ребенок Ричарда и ребенок Кевина. Мне достались самые разные качества каждого из этих сломленных людей. Оглядываясь назад, я вижу, что мое детство похоже на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков, потертое и поношенное по краям, но теплое, уютное и надежное там, где это важнее всего, в самом его центре.

Интернет дает возможность связаться с некоторыми из этих людей спустя годы. Уже давно поиск по Google обнаружил некролог Пола Скайхорса Джонсона, датированный 2002 годом, и сообщение о поминальной службе, заказанной его «любящим» восьмидесятилетним партнером. Роберт прислал мне мейл в одну строчку («надеюсь, у тебя все в порядке!»), а затем посвятил в историю своих подвигов, среди которых было семилетнее пребывание в психушке, чтобы избежать тюрьмы, и безуспешная попытка баллотироваться в мэры своего маленького городка на Среднем Западе. Он завел аккаунт на Twitter, его страница на Facebook была удалена, имелась еще страница на MySpace (и я с гордостью улыбнулся, как будто теперь он был моим ребенком, – на MySpace он уменьшил свой возраст). Там же была страница и у Кевина, который, судя по Google Maps, жил в сельской местности в одном из южных штатов. Страницу Кевина, которая впоследствии тоже была удалена, украшали видеоклипы окрестных пейзажей, записи песен Дикого Запада (неизвестно, по какой причине, живя с нами, он делал вид, что ему нравится хеви-метал) и фотографии американских грузовых пикапов. Если бы я не знал его, то мог бы подумать, что это страница какого-то подростка-маргинала.

Канди, как я считал, отследить не удастся, и даже не был уверен, что он узнает в «Брандо Скайхорсе» имя своего сына. Но он узнал и позвонил в ответ на мое письмо. Он еще раз женился, его жену звали так же, как мою мать. У него было три дочери, и это означало, что у меня теперь есть три сестры и возможность «возродиться» в новой семье. С тех пор мы с отцом несколько раз встречались. Разговоры наши не клеились, какого-либо физического контакта мы избегали. Ему было за шестьдесят, но он продолжал работать пять дней в неделю смотрителем спортивной площадки. Я представлял себе различные сценарии развития наших взаимоотношений, от полного примирения до равнодушного обмена поздравлениями на Рождество. Будущее покажет, к чему мы придем, но оно не раскрывает своих тайн, пока ты сам до них не доберешься.

И, разумеется, я еще и ребенок Фрэнка. В начале этого года, за день до годовщины смерти моей матери, он позвонил мне в ответ на телефонное сообщение, которое я оставил ему накануне вечером. Осторожность, какую я проявляю в наших новых отношениях, оставляет место для надежды на их будущее.

Есть вещи, которым научили меня мои отцы, этот хор из шести голосов, говорящих мне одно и то же, но каждый на свой лад. Они говорят, что в этом мире иногда достаточно просто выжить, чтобы считать себя героем. И за этот урок я готов был бы поблагодарить их, скажем, за большим семейным столом – хотя собрать его возможно разве что только на бумаге или в моем воображении. Уверен, что уже после нескольких бокалов наши воспоминания пошли бы на убыль, а повседневная жизнь предстала бы во всем своем унылом правдоподобии. К чему потешаться над тем, насколько скучными и заурядными стали наши дни! Но разве мы не должны быть благодарны Господу за нашу теперешнюю стабильность и благополучие?

Нестройный хор из шести мужчин, каждый из которых привык обращаться ко мне не по имени, а просто «сынок», может показаться кому-то, конечно, не слишком благозвучным, но для меня в их голосах отчетливо слышится победный гимн жизни. Кажется, собери их сейчас всех вместе, и они одной только силой своих легких и глоток способны будут остановить всеобщее безумие, превратив его в нескончаемую, красивую песню. Но скорее это во мне говорят сыновьи чувства. Детям всегда хочется верить, что их отцы самые-самыеС