Людмила Петрушевская. Львиная маска

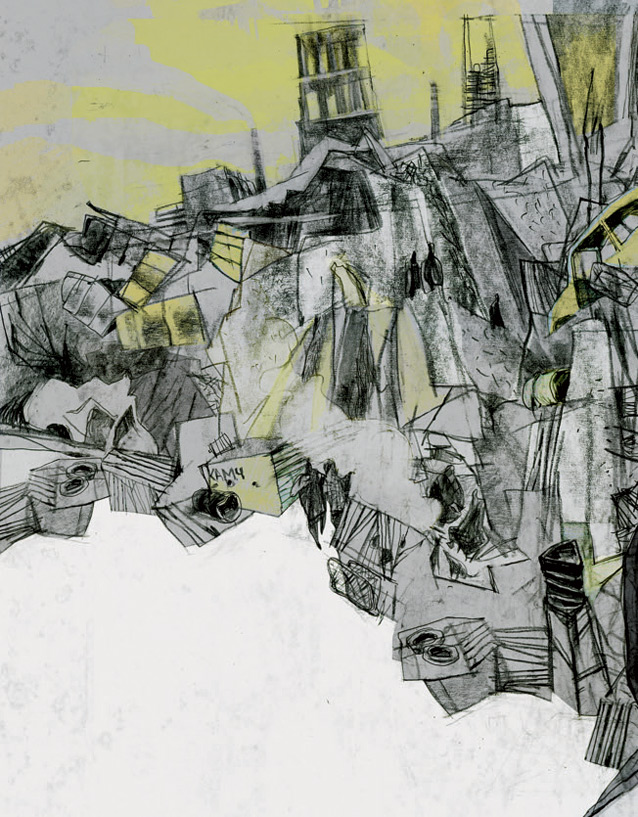

Иллюстрации ~ Юля Блюхер

Итак.

К Старику съезжались ученики.

Старик вообще-то был профессором в своей области, но не это волновало сердца последователей, не область его знаний, в которой он, бесспорно (во всяком случае, для них), занимал лидирующее положение в мире. Сама эта область знаний казалась им темным лесом, кстати. И книги Старика по данной специальности ученики не понимали с первой же строчки, таков был язык его работ по фундаментозной планетарственной, к примеру, биоматематике (где бог есть число и слово есть число).

И такой научный язык, собственно говоря, божественный язык чисел, именно тем и ограждает своего подлинного пользователя, то есть пользующегося им ученого, что никто непосвященный не может его, ученого, судить и о нем рядить.

(Таково же любое современное искусство, говорящее на том языке, который нововыведен каждым создателем заново и заранее отделяет его, возвышает над толпой и образует тесный круг пользователей, защищая их от суда и мнения непосвященных, профессор даже ввел новое слово – «ляик», то есть профан и дилетант.)

Ляик, ударение на первый слог, не должен иметь голоса и права на суждение.

Но он способен на восторг.

Так вот, профессор этот, Старик, обитал в скромной девятиэтажке в рабочем пригороде типа Ховрино, в квартиренке из четырех пустоватых помещений с минимальными удобствами, а в гостиной – диван, стулья и круглый стол овальной формы (цитата, которую со смехом воспроизводили всякий раз ученики, рассаживаясь по окружности).

Старика обихаживала приходившая по утрам знаменитая домра, то есть домработница.

Но этот небогатый профессор, специалист в неведомой области знаний (неведомой для ляиков), тем не менее собирал вокруг себя преданных новообращенных адептов, то есть тех самых ляиков.

Есть, есть такие люди, которые всегда сопровождаются себе подобными низшими – бывает, что последователями, а бывает, что друзьями еще со школы, а также собутыльниками и бабами, налетевшими на огонек именно к данному человеку, ни к какому другому, что ничем хорошим для такого притягательного человека не кончается, а кончается, увы, тем, что все покидают своего кумира, исчерпавши его и заведя себе собственную жизнь.

Но наш профессор, душа и центр любой компании, был неисчерпаем. Он менял ляиков как перчатки, не замечая. То и дело подтягивались новые.

Опьянение вокруг него наступало без вина и наркоты, только от его лекций, монологов и бесед, от его застольных реплик и ответов на вопросы (а он никогда не отвечал впрямую, то есть вообще никогда не отвечал, а пользовался вопросом как зацепкой, чтобы в собственных целях снова плести свои кружева-словеса, снова дурманить головы ляиков).

Проще говоря, даже мужчины влюблялись в него, наряду, кстати, с женщинами, и монопольные его речи текли рекой, а уши и глаза (и сердца) учеников были разверсты, и мозг каждого плавился в блаженстве предвкушения, как отдельное от тела голодное животное, которое обоняет небывалую пищу, эликсир, бальзам, божественную амброзию и пытается впитать в себя все это, все быстротекущие мысли Старика.

Но тщетно!

Ибо его блистательные суждения, очаровывающие публику быстрые аналогии, парадоксы и сноски в смежные области истории чего угодно, в том числе естествознания, этнографии и философии (а как раз философия по преимуществу занимается самоисторией), – они, эти суждения, оставались вещью в себе для слушателей. То есть ляики ничего (опять-таки) не понимали.

Тем не менее! Его возили по миру. Он читал лекции, на которые сбегались тучами, причем заранее занимая места, и все это безо всякой рекламы, только по цепочке, от сердца к сердцу.

Как мессию, его сопровождали молчаливые молодые апостолы, начинающие ученые и миллионеры.

Там, где он появлялся, там поселялось неземное счастье, профессор говорил всегда точно по объявленной теме, но его экскурсы, вылазки в сторону от сюжета, молниеносные посылки шпагой – античный мир, Колмогоров, Средневековье, Пифагор и цветочки Фомы, лежачие Пруст и Дау, Гроховски, к тому же обыденный ряд англоамериканцев и французов, а также Ефим Сирин, Джойс «Поминки по Финнегану», Гаусс и Голуа, рождение академиков в одной семье (на примере Вавиловых и альпинистов Келдышей), тройка великих – Пятигорский, Мамардашвили, Аверинцев, – затем предыдущий верхний слой, Лосев и Бахтин, при этом еще Юнг как собеседник, Анаис Нин как пример, почему-то Бунюэль и т. п. – эти имена производили в слушателях смятение душ, ликование и что-то вроде предвкушения духовного оргазма, да, ни больше ни меньше.

Им, ляикам, льстили эти беседы о высшем и высших, неведомые учения древних и нынешних, великие мысли, пронзающие толщу тысячелетий, разноплеменные пути к истине – все это можно было беспрепятственно и себе на будущее записывать за Стариком, даже на самые новые носители информации, однако таковые записи не поддавались дальнейшему пониманию и усвоению. Что-то ускользало! То, что содержалось в записях, не равнялось тому, что они слышали на лекциях. Странно, но очевидно.

Ну что же, путь к истине всегда ускользает. Он и должен ускользать (если речь не идет о религиозных постулатах, да и там, в тех сферах, то и дело возникают огнедышащие ереси, озаряя все вокруг пламенем костров, с которых капает человеческий жир).

Старик, как умнейший человек, служил не истине, но ее поискам.

Старик всегда издалека заводил свою шарманку, ab ovо, от простейших сведений о предмете, видя, кто сидит у его колен (он очень быстро, на клеточном уровне, схватывал возможности аудитории).

И там, где он ворожил, там поселялось счастье.

Он даже о неверных путях толковал так, что хотелось их самостоятельно изведать, а уж что говорить насчет его устных пророчеств, обращенных назад, к классическим путям, ведущим, тем не менее, вперед, к абсолюту, к недостижимой цели!

Он распутывал нити, заверченные вокруг простых начал, обнажал, очищал эти первозданные понятия, чтобы легко, не вводя слушателей в курс дела воспользоваться ими.

Он следовал за великими и толковал о неизбежных трагических ошибках каждого, указывал пути преодоления (никогда не ведущие к финалу), а попутно сталкивал мыслителей лбами и развенчивал, снизводил их, освобождая от привычных нимбов и делая мастеров простыми адептами, традиционно и по ошибке возведенными в исторические величины, чему послужили лакуны, то есть исчезнувшие куски в текстах (приводимые Стариком с умопомрачительной точностью, вплоть до ближайшей сохранившейся строки в манускрипте, частично погоревшем на огне Александрийской библиотеки).

Он лукаво домысливал нечто великое в текстовых паузах, он считал их ритм (чередование утраченного) не менее важным, чем сохранившийся текст.

Да, он отрицал односторонние восхваления не заслуживающих уважения свидетелей в адрес признанных авторитетов и попросту вычеркивал случайно уцелевшие в каталогах имена, всегда ведь уцелевает ненужное, как после войн и революций наверху оказываются слабые.

Он, видимо, готовил почву для рефератов о себе, нет? То есть заранее отвергал недостойные сравнения.

Но какое блаженство, какое волшебство было пуститься рядом с ним в этой машине времени в глубины веков, познать то, что непознаваемо, идти наравне, следя за развитием высочайших, идеальнейших мыслей, мыслей тех великих, от которых мало что осталось.

Старик сталкивал в сознании своих влюбленных слушателей имена далековатые, к примеру, первым могло идти имя Ефима Сирина, великого древнего христианина, мыслителя, поэта и композитора, который писал божественные гимны и нес их своему, знаменитому теперь в веках, Хору Девственниц, девочкам-монашенкам. И именно эти простые души, босые монастырские прачки и поломойки, именно они были первой его публикой, которая бессловесно внимала гению и его словам и мотивам, а затем именно этот Хор Девственниц исполнял его новую вещь, и Ефим Сирин оказывался, в свою очередь, благодарной публикой (возможно, что бессловесной, Сирин, по свидетельствам очевидцев, обретался по жизни молча, желтолицый, безбородый и лысый суровый аскет маленького роста и с огромной головой).

Затем, в дополнение к первому имени, второе, имя композитора, принявшего сан священника, Антонио Вивальди, который написал оркестровый хит всех времен и народов «Времена года» и который тоже преподавал воспитанницам-сиротам… И чего стоит одно упоминание об исчезнувшей оратории «Моисей», все партии которой, даже мужские, исполняли девушки из римской консерватории св. Цецилии! Тот же хор девственниц, по сути говоря, восклицал Старик, оглядывая ряды тех, для кого он читал лекции, свой безмолвно внимающий хор.

Да ведь и Бах писал для хора девственников своей Томас кирхе, для постоянного невинного детского хора мальчиков! Вот кому!

Слушатели вправе были оценить временной диапазон между этими двумя жизнями (1400 лет разницы).

И опять-таки, рифмуя столь далековатые истории, старик очаровывал и завораживал аудиторию, тем более что он произносил это слово «девственницы» как бы в шутку над собой, над своей неизъяснимой мечтой об идеале.

Но запомним этот «хор девственниц», он нам еще пригодится.

Ибо Старик был окружен еще и ими, своим хором дев, и этот хор постоянно пополнялся. Кто еще, кроме юных женщин, так падок на великовозрастное, даже стариковское мужское величие, кто еще может быть столь предан великому старцу с неистощимым разумом и пленительным видом аскета (грива седых волос, ореол вокруг сияющего лба, заячьи, сильные передние зубы, причем свои, и мощные руки плотника, и простая старая куртка на все сезоны).

Для девственниц писали они, Вивальди и Сирин, ради их душ и глаз, их неземных голосов, которыми девы только пели, но не могли одобрять или восхвалять и не осмеливались рукоплескать (сидячему хору Старика как хотелось в этот момент как раз рукоплескнуть на миг!).

Слишком малы были, мечтательно восклицал профессор, да! Не по возрасту, не по возрасту малы.

При том никак не подразумевалось, что и Старик говорил не для себя. Но он не мог говорить для себя, в том и дело!

А кому он-то пел, кого жаждал, ловил, чью душу хотел присвоить? Он ведь и был ловец душ, телеса и так были ему приуготованы.

Он мечтал обладать девственной душой мира. Одной-единственной.

И он ее встретил!

Не понимая того, что она неуловима, да.

Но не будем опережать событий.

А вообще-то его подвигали на речи, вдохновляли мыслить только эти толпы, залы и аудитории, замки, дворцы и виллы (запомним, миллионеры и политики – они тоже ляики).

Сам он ничего не писал, слушатели расшифровывали за ним лекции и готовили его книги к печати. Ему не хотелось работать, зачем, если есть ученики. Вон и Сократ не выдал ни строчки, за него это сделал младший, Платон (имели в виду слушатели). И Мамардашвили не писал своих книг.

Старика с благоговением возили по странам, приглашали и кормили в ресторанах (за длинными столами в большой компании и с женскими ангелами по плечам). Его таскали повсюду взрослые дяди, влюбленные в свою мужскую сирену, миллионеры и бизнесмены, его сопровождали аспиранты и журналисты, а также летучие звенья дам, как авиетки на авиаярмарках, которые сопровождают полеты больших воздушных судов.

По-настоящему-то все они, ляики, не искали ума и образования, а ждали мгновений экстаза, как тысячи непосвященных ждут на лекциях знаменитых гуру, когда вспыхнет вместо их святого немыслимый свет. Как бы загорится неопалимая купина…

(Ибо бытуют такие случаи на лекциях, толпы безмолвных слыхивали одинокий вой осененного, огонь, огонь там, кричал тот, на кого снизошло.)

Ляики ведь только делают вид, что главное богатство – это приобретаемый ум и образование, драгоценное имущество бедняги человека, его спасение от тлена жизни, проще говоря, нетлёнка, пародийное обозначение того, чему нет имени.

Так они шутили над собой, тем самым становясь выше себя. Эта пародия, кроме того, была спасительна для них, она оберегала от самовосхвалений и слез по собственному поводу, да. Чего никто бы в окружении Старика не потерпел.

Пиршество духа, пирдуха, хохотали они, а сами ждали экстаза, момента понимания, момента истины.

Восторга, другими словами, духовного оргазма, вот чего они искали.

Да, в этом процессе обучения, что бы ни подразумевать под данным термином, главным был высший разум собеседника, от которого коленопреклоненно и со слезами восторга все надеялись получить (кроме того и по меньшей мере) тот вопрос, над которым можно биться все отпущенное тебе время, посвятить его решению дни, ночи и годы, мыслить, читать, беседовать с посвященными, спорить и приходить к мимолетностям, которые назавтра тают как туман, – и о блаженные состояния душ, пир того самого духа, многократно осмеянный самими ляиками!

Счастьице богачей ведь, по общему мнению, убого, нище, это все предметы, вещи, которые тлену подобны и не могут стать убежищем от мира, даже на необитаемом острове, ибо любое имущество требует охраны, и эти якобы удаленные от мира дома и виллы наводняет прислуга подлого происхождения, таковые же стражники, не лучше и водилы с помощниками, а гости? Это или купленные на время звезды, или богатенькое быдло со своими домочадцами, тупыми и равнодушными, даже ревнивыми к чужим добыткам и высотам. Гости ведь тоже строят себе замки, и к ним тоже приходится ездить…

А на гигантской яхте размером с крейсер нанятая по тяжелому конкурсу обслуга возьмет и затарится в порту дешевым бензином пополам с водой, сволочи сэкономят отпущенные деньги, а яхта с миллиардером на борту заглохнет посередь океана, воры и воры все вокруг миллионщиков (и просители), фирмы и банки полны ворьем!

• • •

Теперь перейдем ко второй части нашего повествования, ко второму герою, тоже ученику Старика, – и предупредим заранее, что именно таков (как в предыдущем абзаце) был его образ жизни. Он был миллионщиком со всеми вытекающими последствиями.

Но он от этого образа жизни отрекся.

Он, ученик, уже успел залудить себе на своей малой родине целую улицу купленных домов и добился ее переименования, затем он сделал добрые дела для женских уголовных зон, к примеру, отправил туда зубоврачебный кабинет с нанятыми лучшими столичными стоматологами, Ларисой Авдеевной и Ольгой Владимировной, которые должны были работать там вахтовым методом, две недели через две недели.

Ибо несчастным узницам по заведенному исстари, с девятнадцатого века, каторжному обиходу фельдшера выдирали заболевшие зубы вместо того, чтобы лечить, и зэчки выходили на волю старухами, ибо только зубы сохраняют молодые черты лица! Без них, без опоры, кожа сморщивается у зэчек, как на печеном яблочке, увы.

И миллионер этот построил там же целый кинотеатр, что мелочиться.

Преступницы до того могли смотреть только телевизор, один маленький на каждый отряд, и вокруг того, что смотреть, вспыхивали целые войны.

Но всякое доброе дело не остается безнаказанным, и окрестные нищие и безработные поселки возопили, потому что у несчастных крестьян даже тюремных стоматологов с клещами не было!

И не имелось никаких зубоврачебных кабинетов, и на рентген приходилось без дорог добираться до районной больнички. В распутицу снаряжались два трактора, которые тросами вытягивали друг дружку из дорожных трясин…

Таковые завистливые жалобы от населения мгновенно поступили местным властям, и оборудованный по западной технологии зубной кабинет на зоне разорили (без ведома миллионера) и переволокли оттуда в райцентр, где никто не мог все это собрать заново, да и врачи не знали бы, как управлять такими диковинными ручками, кнопками и педалями.

Кинотеатр тоже от греха подальше демонтировали и куда-то вывезли.

На зоне до благодеяний миллионера было плохо, а стало еще горше.

Да и (попутно в своих путешествиях по родным местам узнал миллионер, снарядив три бездорожника) в местных больничках не наблюдалось не только что оборудования, там и водопровода не имелось, и унитазов, но что еще интересней – там и кухни начальство ликвидировало, болящих лечили и только. То есть не кормили.

И потому резко уменьшилась нужда в койко-местах, так как бичи-бомжи, всегда норовившие перезимовать на всем чистом в отапливаемых больничных палатах, теперь не шли туда, не желали дохнуть от голода! При том что лечиться они имели полное право, у них имелось в анамнезе все: трофические язвы, туберкулез, гепатиты, парша, чесотка и циррозы, да и проказа попадалась. Не говоря о конечных, терминальных стадиях всех простых заболеваний.

Миллионер беседовал однажды (на химической свалке) с группой бездомных. Его туда привез ради экзотики местный журналист.

Среди бичей был один подыхающий интеллигент, и миллионеру пришлось пожать на прощанье его руку. Бич, посмеиваясь, сказал: «Же не манж па сис жур».

Миллионеру запомнилось его лицо, ничтожный курносенький, вывороченный к небу нос под огромным нависшим лбом, значительная запавшая улыбка и уверенно протянутая ладонь без пальцев.

– Да проказа у него, – определил журналюга на обратном пути.

Со всем этим М. столкнулся, желая как-то отблагодарить родной район, где он родился. Но данные попытки кончались тем, что перед М. разверзалась пучина непревозмогаемых народных бедствий, среди которых первенство можно было отдать всеобщей наркомании. Вместо водки и ядовитых вин теперь употреблялась дикорастущая конопля и маковая соломка, дешевка, мешками привозимая с юга, с азиатской стороны.

Далее умельцы перерабатывали ее, мешали с чьей-то кровью, и этим делом ширялись целые регионы, от мелкоты до единственно имеющей здесь деньги прослойки населения, бабушек, получающих пенсию. Смертность возросла в разы. У девушек не стало мужей, резко снизился возраст брачующихся, школьницы хватали мальчишек, чтобы успеть создать какую-никакую семью и родить раз-два, потом это уже было бы невозможно. И армия их детей подрастала, чтобы дать потомство и быстро сгинуть.

М. ничего не мог с этим поделать. Кто бы что мог поделать с этим куском земли, который самопером шел к заброшенности и постепенному освобождению дичающей территории.

Россия на глазах М. пустела!

Нищие мусульмане, вытесненные голодухой и войнами из своих жарких палестин в морозы и снега, постепенно заполняли деревни, соединялись с женщинами, производя более здоровое и приспособленное к опиатам гибридное потомство (но гибнущее от водки, кстати).

И миллионер М., отчаявшись найти свое место в этой пустой жизни и обосноваться там в виде созидателя, как-то попал на лекцию Старика, был им очарован, был им сбит с прежних позиций филантропа, то есть любящего человечество, и занялся наконец собой самим (Будда ведь прошел этот путь, увидев безмерные страдания других и не в силах изменить вращение колеса, если примитивно изложить суть, суть ведь неизлагаема!), то есть М. припал душой к другим ценностям, к другим источникам счастья и самоуважения, он стал ездить за Стариком повсюду, он слушал его, даже задавал вопросы, он начал читать и записывать некоторые свои думы, хотя Старик ничего такого ни от кого не ждал.

Старик вообще не хотел видеть в себе учителя, он никогда не указывал, что делать, вести или не вести, к примеру, записи на лекциях, в том числе и на видео, а М. как раз вооружился навороченной камерой и снимал чтения и застольные беседы, затем переводил все это в компьютер, все монологи, разговоры, рассказы, байки и шутки, но прослушать данное несметное богатство у него не получалось по времени, все-таки он продолжал обустройство купленной им улицы в родном городишке, он возводил там культурные объекты: литературное кафе с эстрадой и хорошими клавишами, прикладные мастерские со швейными машинками, с оборудованием для батика (кто-то ему напел про батик, и закупались всякие там трубочки, банки резерва (клея), краска в порошках, рамы с гвоздями, запас тканей, кому это понадобилось бы, вот вопрос!), затем построили студию керамики с муфельной печью, там имелся также гончарный круг и запасы хорошей глины, а для мужиков в подвале оборудовали слесарню и даже портативную кузню, а рядом, в соседних домах, М. основал театральную студию со сценой, киношколу с камерами, интернет-библиотеку, где намеревался поставить множество экранов, то есть он со слюной во рту ездил по зарубежным сейлам, жадно все приобретал со скидкой и по спискам, он намеревался посеять на родине зерно иной, богатой во всех смыслах жизни, которая в дальнейшем должна была дать возможность вырасти новым побегам культуры и нравственности.

Он понимал, что накуренные городские гопники и таковые же малолетние шлюхи обсядут экраны в библиотеке и начнут скачивать себе порноигры, что затащить парней в театральную студию будет невозможно, что батиком вряд ли кого заинтересуешь, слишком сложно, и неизвестно, куда девать конечный результат, а шить придут только немолодые бабы, а уж кто захочет мараться с глиной и ковать железо, вообще непонятно.

Ведь самое главное – не только обучить мастеров, но и обеспечить рынок сбыта для их работ! Дать им жить, проще говоря.

А вот на это в нищем городке надеяться не приходилось.

Далее обученные им голодные художники могли бы прокормиться только одним, стоя за прилавком на оптовках или сбывая наркоту…

Тем не менее он своих затей не оставлял, даже завязал отношения с интернатом для психохроников, чтобы обучать их простейшим ремеслам, и нашел там двух девушек-психологов, двух почти монашек, которые посвятили себя работе с даунами, аутистами и лежачими парализованными, обитателями этого дома.

Там тоже возникли беспредельные возможности вложения денег. Планы были огромные: компьютеры и, отдельно, большие экраны для неподвижных. Девочки оказались грамотные, понимающие, суровые, ходили в синяках (аутисты, бывало, совали кулаками в ответ на слова).

• • •

Особенно миллионеру нравилась психолог Аня, ребенок из интеллигентной семьи, которая не повторила путь своих родителей ни в чем (отец актер, мать журналистка, известное дело).

Аня ходила в платочке, глаз не поднимала, она оживлялась, только когда работала с интернатскими больными, читала им, учила их пользоваться ложкой и таскала судна за несчастными лежачими.

Аня все больше занимала его разум, уже мерещилась ему по ночам, но она оказалась недостижима. Не шла ни на какой контакт, кроме делового в интернате. И телефона у нее не было.

После работы за ней заезжал кто-нибудь из родителей.

Аня, понятное дело, при ее внешности со всех сторон подвергалась мужским атакам и поэтому избегала ходить по улицам.

М. навел справки по своим каналам.

Ему продали ее досье. Окончила заочно школу в пятнадцать лет и факультет психологии в двадцать. В возрасте тринадцати лет была изнасилована группой ребят.

Это громкое дело произошло в другом регионе, мать Ани, чуть не сойдя с ума, добилась восьми лет строгого режима для соучастников.

Проводив насильников на зону, город не давал семье прохода, у подъезда дежурили тайно смеющиеся рыла: Анины родители были известные медийные лица, мама выступала по ящику, отец играл в театре и снимался на местной киностудии.

Бытовала ведь такая городская фишка, тайная забава убогих импотентов, дрочил и таковых же интеллектуалов, у ментов покупались списки с адресами женщин, подвергшихся насилию.

Аня, выйдя из больницы после аборта, отказалась посещать школу и вообще выходить из дома.

Семье пришлось бросить все и уехать – именно сюда, где теперь разворачивался со своей благотворительностью М.

И где он готовил фронт наступления на девушку Аню.

Но тут М. заболел.

По времени это совпало с тем, что Аня перестала появляться в интернате для психохроников.

Выяснилось, что она вообще оттуда ушла.

Телефона у нее так и не появилось. Родители не отвечали на вопросы.

Пришлось воспользоваться еще раз услугами того товарища, который продал ему Анино досье.

Восемь лет уже прошло, как оказалось!

В родной город несчастной семьи вернулись насильники из зоны, зэки, одержимые жаждой мести. Об этом уже были сообщения в интернете.

Один новоявленный блогер – следовал его полный ник – написал, что Анна (по отчеству и фамилии) – его жена. Он ее первый мужчина, участник ее первой брачной ночи. Он лишил ее девственности! И он ее не забывал ни на секунду эти восемь лет, занимаясь сам с собой ночью на шконке на зоне. И он добьется своего, она под ним ляжет. И он передаст ее сразу же другим. Она должна всем им. Они заплатили за те часы в сарае своей молодостью и жизнью.

Аня все это прочла в интернете, видимо, и заперлась.

М. был уже серьезно болен, ездил за границу на обследования, все дела в родном городе он передал группе своих сотрудников, не прекращая ежедневной связи с ними. Но не думать об Ане, не заботиться о ней он уже не мог.

Еще одна ниточка у него оставалась, тонкая нитка надежды – он все время звонил второй девочке, психологу из интерната, Оле. Оля оказалась единственным человеком, с кем соглашалась видеться Аня.

Оля ходила к Ане домой, работала с ней как психотерапевт, но все это, как она призналась М. с горечью, были пустые хлопоты. Аня четко шла к суициду. Имелся еще один вариант, северный нищий монастырь, да там, как выяснилось, очень приветствовался некий вклад, деньги или квартира. Ни того ни другого у Ани не было. Серьезно работать физически, как все другие монашки, она бы тоже не смогла, слишком отощала.

Сил жить у нее уже не оставалось.

Оля колола Ане сильные барбитураты, какие предназначались интернатским бесам.

М. попросил Олю предложить Аниным родителям вывезти девочку за границу и положить там в клинику. Он гарантировал ей кредитную карту на полмиллиона долларов и полную свободу.

Дело завертелось. Анина мать сразу же поставила жесткое условие: завести счет в банке на Аню прямо сейчас, до всего. На что она, бедолага, надеялась?

Но М. тут же выполнил это условие.

Анина мать передала через Олю, что гражданство в евростране нужно им всем.

М. шел за этой семьей, как волк за обозом, в надежде, что ему хоть что-то упадет с телеги. Издали увидеть силуэт, голову в платочке.

Через время, в спешке оставив квартиру и вещи, трое несчастных тронулись в путь, взяли с собой только необходимое. Компьютеры, документы и кошку.

Аню везли к самолету в инвалидном кресле. Она ничего не должна была знать. Она спала.

М. видел ее издали и чуть не сошел с ума от волнения. Мимо ехала мечта всей его жизни. Он, пользуясь свободой передвижения, подошел близко. Хотел даже поправить на ней съехавший платочек. Не решился.

Дорогу оформили через Франкфурт, чтобы никто в городе не знал конечного пункта.

В приморской стране им поменяли паспорта, присвоили другие имена.

Деньги могут многое. Но не все.

Сам М. чувствовал себя в начале пути, у его семьи теперь имелся свой дом на солидном острове, двухэтажная вилла с большой террасой и жестяным садом: фикусы, пальмы, магнолии-камелии, все без запаха. Пять минут до моря.

Он, правда, понимал, что жизнь этой семьи закончена, они будут бояться любого общения с родиной, а тут, на курорте, и поговорить не с кем, местные не братаются с приезжими и понаехавшими пенсионерами на пожизненном отдыхе.

Ладно, главное сделано, Аня больше не будет бояться.

Аня теперь была Дарья, Darja.

Но имелось еще одно обстоятельство.

Остров Ръд звался у местных «Остров дураков», и имелся даже свой термин, «ръдская дурь». Три месяца в году дули зверские ветра, шли шквальные дожди, городишко (скала, покрытая серпантином улочек с храмом на вершине) околевал. Становилось опасно ходить и ездить, начинался гололед. Местные жители, лишенные прибыли и просто работы, впадали в депрессию.

Поэтому в городке на острове сотню лет назад построили интернат для психохроников. Потом еще один.

В теплое время года, вечерами, когда спадала жара, волонтеры вывозили уродцев на инвалидных креслах и катали их по набережной. Радостные больные ехали как цари, здороваясь со всеми подряд. Им отвечали политкорректными улыбками.

Это был недорогой остров, именно по причине вечного присутствия идиотов на променаде.

С туристских лайнеров высаживались, бывало, отряды туристов, но по договоренности именно в эти часы волонтеры не вывозили своих убогих пациентов на набережную.

Городское бюро путешествий что-то приплачивало, видимо, директорам инвалидных домов.

Местные уроды сидели по койкам, приезжие уроды шли отрядами за своими попугаями-гидами.

Вот в такой город попала семья энергичных, известных в своей профессии людей, Аниных родителей.

Через небольшое время, осенью, когда пошли затяжные дожди и стекла чуть не выдавливало из оконных рам ураганными ветрами, когда опустели улочки и заунывный звон колокольни не смог зазвать уже никого на верхотуру, в храм, когда исчезли художники и музыканты, ювелиры и воры, закрылись ресторанчики и даже инвалидов уже не вывозили наружу, – вот в эту пору папа с мамой пристроили свою Аню работать в инвалидный дом сиделкой (ее диплом психолога тут надо было защищать снова, он не годился), и она согласилась на первые шаги, пошла с отцом оформляться (родители говорили кое-как на английском), и девушку в платочке взяли, несмотря на ее явное отклонение от нормы. Волонтеров уже не имелось в распоряжении дирекции, а местные по вековой традиции считали работу в дурдоме опасной для собственного разума. Ръдская дурь.

Аня оказалась на своем месте, она охотно стала чистить раковины и унитазы, протирать полы, подмывать больных, поднимать их, кормить и укладывать, это она умела, и она быстро выучила тот примитивный госпитальный язык, которым изъяснялись с ней идиоты и врачи, а вот с собственными отцом и матерью она почти не разговаривала.

Почему-то не могла.

Они были, видимо, из той ее жизни, они были свидетелями прошлого, и Аня их избегала.

Она старалась получить суточные дежурства, одно за другим, чтобы не возвращаться к этим двум скорбным и удивленным теням.

Что ж, к февралю родители Ани позвонили М. и сказали, что возвращаются в Россию.

Там их ждал дом, там их могли взять обратно на работу, хотя и на новых условиях. Там их вроде бы помнили зрители. Там была жизнь.

Но им нужна была помощь – что-то было не в порядке с визами, и не хватало денег на обратный проезд.

У дочери со счета они брать не хотели.

– А Аня тоже уедет?

– Нет, Аня, – обиженно сказал отец, – вполне справляется здесь одна.

М. примчался на своем самолете, все выяснил.

С Аней он не виделся.

Родители ее выехали по старым русским паспортам. Им туда шлепнули, так и быть, въездные визы задним числом (беженцы ведь тогда, при пересечении границы, пользовались поддельными документами).

Деньги могут почти все.

Далее М. вызвал из России Олю.

Оле, он договорился, дали ту же работу в инвалидном доме.

В феврале наступила ранняя весна, все зацвело.

По сведениям, собранным для М. ръдским журналистом, местные тоже уже начали осаждать Аню, караулили ее у калитки, у ворот лечебницы. Когда она шла по улице, ей свистели. С Олей его девочке было бы легче.

Оля быстро пришла и ему на помощь – когда он предложил дурдому построить у них бассейн, Оля попросила Аню быть переводчицей.

Он мог легализироваться в глазах своей девочки.

К осени этого года М., построив бассейн с морской водой для инвалидов, уже жил в городке и между своими отлетами-прилетами приходил к Ане в гости запросто.

Она даже стала просить за своих больных – одна девушка жила в психушке совершенно напрасно, сироту сунули туда родственники, когда у нее началась депрессия по поводу гибели родителей в автокатастрофе, и затем эта заботливая родня переехала из села в город и поселилась в хорошем доме инвалидки.

Они, кстати, положили больную девушку в дурдом к своему родственнику, врачу-амбалу, чтобы он колол эту Золушку тем, что сам и прописывал (причем дело быстро шло к летальному исходу), и только Аня поняла всю игру, когда дядя уехал в отпуск, поручив ей это щекотливое дело за мзду.

Умная Аня сразу согласилась (хотя до этого избегала любого контакта с приставучей горой мяса), она приняла ампулы на хранение и ни разу их не использовала. Дядя вовлекал ее в уголовное дело, готовил себе сообщницу!

Через две недели Золушка, когда ее навестила сельская тетка, стала кричать на нее при всех вполне осмысленно (до того только мычала) и угрожать, что подала в международный суд по правам человека (Аня провела с ней работу, и письмо они уже отправили).

Девушку выписали на волю, с ней были отправлены могучие волонтеры, которые проследили за выселением сельской кодлы из дома Золушки. Деревенские держали в подвале барана на веревке, там лежал наготове огромный тесак (в предвкушении, видимо, поминального шашлыка), а на балконе они развели кроликов в трех клетках! Грязь стояла страшная.

Общую победу праздновали вместе на Золушкиной все еще пахучей огромной террасе, выходящей к морю. Оля скоро уезжала. Отмечали и ее отъезд, и то, что врача-амбала заочно уволили и передавали дело в суд. Деньги могут многое.

Но не все.

М. упал на этом балконе в обморок. Дела его были, как оказалось, плохи.

За прошедшие полгода он забыл о лечении.

Золушка, Оля и Аня проводили носилки до скорой, но с больным могла ехать только одна из сопровождающих.

Поехала Аня, спешно и без извинений отодвинув Олю.

Аня два месяца сидела с ним в больнице в его изолированном боксе, спала на надувном матрасе на полу рядом с койкой. Кормила больного, обмывала, переодевала. Уходила несколько раз только за вещами. Встреченный в коридоре персонал жался к стенкам.

Когда однажды Аня перестилала постель, то нашла у изножия холодный маленький комок с твердым роговым кончиком – мизинец с ноги больного.

М. хорошо запустил свою болезнь.

Он был болен проказой.

Врачи, как только поставили диагноз, стремились выписать опасного пациента (проказу хорошо помнили здесь, местный горный лепрозорий, находящийся в непроходимых чащах, дожил до последнего умершего, этот развалившийся поселок ликвидировали только в пятидесятых годах двадцатого века).

Больного М. собирались отправить в румынскую лечебницу на удаленном острове, но Аня платила этим прожектерам не считая, как и медсестрам. Временно все притихало.

Пригодилась ее кредитная карточка.

Но даже няньки и сестры отказывались входить в бокс.

В двери палаты было прорублено окошечко, куда ставили еду, посуда использовалась одноразовая.

Ее Аня мыла и складывала в углу санузла, чтобы не тревожить персонал. Ночью она выносила пакеты в контейнер для пластика.

Постельное белье она стирала сама в раковине.

Персонал не верил, что в наше время проказа излечима и неопасна, древние ужасы ведь живучи на уровне подкорки – прокаженные в еще не давние времена, если забредали в городок за подаянием, то только в нищей накидке на голову и с колокольчиком, и от них шарахались…

И так однажды бежал из тюрьмы известный вор, с колокольчиком и накрывшись тряпкой, – эту легенду тоже все помнили.

Город дураков сейчас гудел от возмущения. Приближался сезон! Прокаженный в больничке!

Но Анин пациент выздоровел, и она препроводила его обратно к нему домой. Причем ни один таксист не приехал за ними, они шли на раннем рассвете пешком.

И Аня наконец-то, прибрав все на вилле у М., приготовив ему еду и постель, добрела до собственного дома и почти сутки спала.

Ане пришлось все мыть в обоих немаленьких дворцах (на помощь никто не явился), размораживать холодильники, убирать, стирать пыль. Она ведь и свое жилье покинула в спешке, на плите осталась даже кастрюлька с окаменелым спагетти.

Их обе виллы как-то обнищали, как нищают все брошенные дома.

Похожая история произошла и с больным – за месяцы пребывания в стенах больницы, в изолированном боксе, под искусственным светом энергосберегающих ламп М. преобразился.

Его лоб навис над лицом, переносица ввалилась, нос уменьшился и глядел на мир крошечными дырочками.

Львиная смуглая голова теперь сидела на этой когда-то сильной шее, на молодом торсе, львиная морда, как у того бича на химической свалке (М. впервые увидел себя в зеркале и засмеялся от неожиданности. Стекло отразило его прекрасную белозубую улыбку. Фарфор не пострадал).

М. все время сидел на верхнем балконе у компьютера, наслаждаясь свободой, как выпущенный узник. Он почти плакал от счастья, когда Аня приходила по утрам.

И он объявил ей, что им, как обыкновенным людям, еще и предстоит путешествие.

В интернете ведь тем временем текла своя жизнь, и близкие к Старику люди (из его так называемого Фонда С.) как раз разослали всем ученикам просьбу поучаствовать в аренде очередного средневекового замка на острове Шаамаа. Называлась сумма, которую надо было собрать. Семинар предстоял долгий, на три недели.

М. тут же оплатил все.

В назначенное время они прибыли на Шаамаа.

Им отвели королевские покои на втором этаже, теперешний трехкомнатный номер люкс.

Аня, согласно паспорту, носила имя Darja.

Там, в этом бывшем обнищавшем музее, видимо, произвели турецкий ремонт, все стало как в лучших отелях, ресторан и бар располагались внизу, вместо винных погребов, а в анфиладе бальных залов второго этажа устроили хорошо оборудованный конференц-зал.

В замке, однако, сохранилось многое: рвы вокруг стен, наполненные стоячей водой, мост у главных врат, факелы в концах нескончаемых коридоров с закопченными кирпичными стенами и, наконец, главная достопримечательность, львиная яма в центре здания.

Это был широченный колодец, прореха в кирпичном монолите сверху донизу, от чердака до подвала, и с каждого этажа в провал выходили балкончики. Очевидно, для зрителей.

В подполье, по стенам львиной ямы, освещая песчаное дно пропасти, вечно горели факелы.

Там, на дне, живал в свое время голодный лев, которому, по идее, каждый день сбрасывали жертву.

Семинар блистательно начался, все были счастливы, Старик находился в ударе, происходил настоящий праздник.

Никто не обратил внимания на новую внешность М., да его, вероятно, и не слишком помнили, он появлялся нерегулярно.

Деньги заплачены, ладно.

Лекции, обсуждения, обеды и ужины за общим столом со Стариком на сей раз не принесли М. желанного ощущения полета и утоления жажды.

Старик, дело в чем, очень быстро и по уши влюбился в Аню. Она не носила здесь своих платочков, они с М. ведь отмечали его освобождение, и роскошные темные кудри и узел волос над шеей осеняли ее облик как венец, как брачный убор. За стол садилась как бы неизвестно чья невеста. Оставалось просто ее вовремя увести.

По инстинктивным ощущениям толпы, невеста оставалась нетронутой.

(Что было истинной правдой.)

Мировая душа наконец-то воплотилась, явилась Старику.

Сопровождающий деву муж не муж, какой-то жалкий, нездоровый, курносый, желтоватый и малоподвижный, что он мог предложить, кроме своих капиталов?

Да и кризис прогремел за это время, все многое потеряли, а некоторые потеряли все.

Оплата за замок, кстати, была произведена до кризиса.

Может быть, эта жизнь в люксе оказывалась последней роскошью для М., кто знает?

И даже если бы М. был мужем этой прекрасной девушки, мало ли случалось эпизодов, когда Старик уводил чужих жен?

Он продолжал, что называется, увиваться.

А им еще устраивали экскурсии, свозили в глубину острова, к месту казней – там, на острые скалы, сбрасывали осужденных. Гид на обратном пути указал на опушку леса и мельком сообщил, что тут был лепрозорий и лет сорок назад на дорогу еще выходил человек с львиной маской вместо лица, последний больной проказой. Оголодал, видимо, протягивал ладонь без пальцев к машинам. Жители пожаловались, и человека как-то убрали, сказал гид. Львиная маска – это нависающий лоб и запавшая переносица.

Все, вытянув шею, смотрели на опушку.

М. и Аня даже не переглянулись.

А тем временем, распространяясь как инфекция, в замке возник культ Прекрасной Дамы, около Ани вились хороводы ученичков, даже мужской персонал отеля проявлял признаки безумия, а официанты, подавая ей блюда, старались как-то ее коснуться, и невидимки приносили им в их трехкомнатный номер корзины фруктов и букеты, иногда, правда, не свои, покупные, из чужедальних тропических стран и с визитными карточками.

Ее молчание и вечно потупленные взоры сводили с ума вздрюченных мужиков, а Старик на лекциях вообще сходил со сцены, перетаптывался рядом с тем местом, где она сидела, гарцевал, распуская хвост, производил блестящие выкладки, выдвигал далеко идущие гипотезы и старался задать Ане провокационный вопрос.

– Ну-с, и нам тут ответит прекрасный человечек Даша…

Аня, не поднимая глаз, улыбалась и пожимала плечами.

А уж вечерние застольные беседы превращались буквально в словесный фейерверк Старика, в незатыкаемый фонтан красноречия, обращенного в ту же сторону, в сторону склоненной головы Дамы.

Иногда Старик, вставши со своего места, подходил к Ане и, по своей легковесной манере быть вечно свободным и молодым, буквально водружался задом на стол, прямо у ее обеденного прибора, рядом с ее плечом, – М. в это время оказывался по другую сторону подвижного тела Старика, слегка придавленный его полновесным тазом.

Старик чуял нутром непаханое поле.

Миллионер не возражал, он молча наблюдал за процессом, ведь все зависело от Ани.

Девки, он знал, буквально вешались на красавца профессора, Старик водил их за собой стаями, из города в город, у него имелось уже пять законных детей и около сорока прижитых наспех потомков в возрасте от года до тридцати пяти.

И, как чувствовал М., профессор был уже готов залить в прекрасную деву Аню очередную порцию своей плодоносной спермы, ни в чем себе не отказывая и ничем не ограничивая финального акта.

Тут и произошло неожиданное – ночью Аня пришла из своей спальни к М.

Она целовала его страшное лицо, плакала, говорила, что она не такая, как все, что запах мужчин вызывает у нее тошноту, но под конец (М. молчал) все произошло само собой, очень просто.

За обедом Старик сказал витиевато:

– Дашенька, ангел великолепный, мой хор девственниц, я болен вами, что такое, вы просто вся сияете! Что случилось?

– Что? – легко ответила Аня. – Я заболела проказой. Пришли анализы. Мы с мужем больны. Вот. Смотрите! У него ведь львиная маска! Помните экскурсию?

И все молниеносно завершилось – мэтр поперхнулся, схватил мобильник, отодвинулся, вскочил, крича «о, простите» и отвечая на непоступивший звонок, и его ляики тут же тоже легко, деловито встали и растворились в коридорах подальше от нашей парочки.

Никто ничего им не говорил, но М. с Аней не вышли на лекцию и к обеду, а в львиной яме сгорела фарфоровая посуда, с которой ели отверженные, и простыни, снятые с их постелей.

Ужин им подали как нормальным прокаженным, в одноразовых емкостях. Постучали в дверь и ушли. Еда стояла на полу в коридоре.

Пора было уезжать.

В самолете М. сказал:

– Ты, Анька, здорова как конь. Я не заразный. Тобой о дорогу бить можно.

И слезы полились у него внутри горла, он их глотал, а мокрые глаза, его почти спрятавшиеся бедные глазки, смотрели из-под нависшего лба на Аню, которая в этот момент тоже заплакала, впервые за много лет. Но потом взяла себя в руки.

И больше их никто из знакомых не видел.

Мало ли островов на свете…С