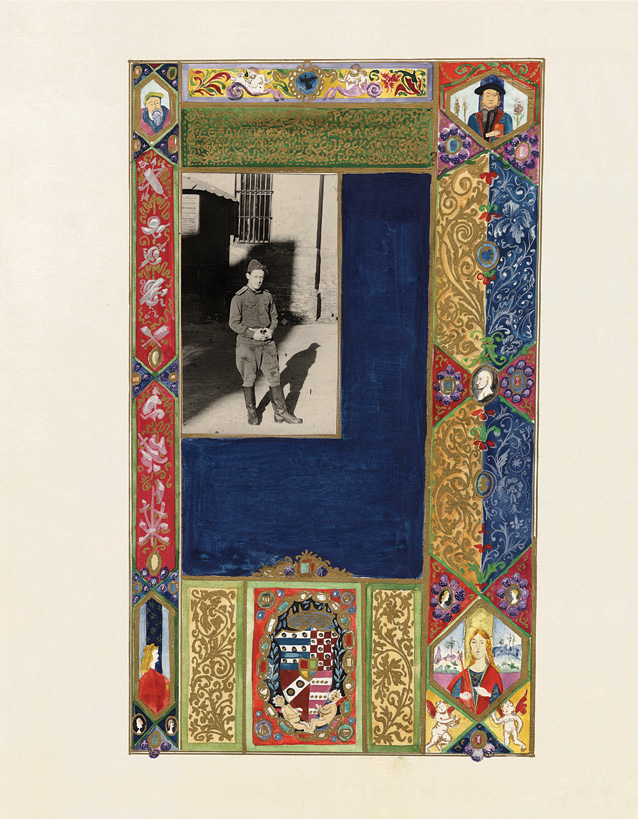

Валерий Сировский: Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Отрывки из книги

Подошел к училищу. странная вещь: весь город сейчас мне кажется меньше, чем я его помнил. Улица Ленина когда-то казалась очень широкой, на самом же деле это узкая улочка. С училищем наоборот: оно казалось мне маленьким, а в действительности оказалось, что это огромное здание, выкрашенное грязно-желтой краской, с когда-то белыми колоннами, занимает почти весь квартал. (На юге России расстояние в городе измеряется кварталами. На вопрос: «Далеко ли рынок?» – отвечают: «Два квартала».)

Вхожу.

Пожилая женщина-вахтер спрашивает, что мне надо, а у меня дух перехватило. Невыносимо воняет мочой. Я вижу перед собой ажурную лестницу, вон там, под лестничной площадкой, стоял памятник Сталину, и пальма ласкала своими зелеными листьями белого генералиссимуса. Именно здесь я узнал о его смерти и горько плакал.

– Я здесь учился. Здравствуйте.

Вот в этой комнате была библиотека. Там я забивался в угол и рисовал простым карандашом один рубль. Правда, так и не дорисовал: на одну сторону ушло полгода, и я бросил.

– Сегодня воскресенье. Никого нет.

– А пройти посмотреть можно?

– Нет.

Стены обшарпаны, изъедены грибком. Керамический паркет почти весь разбит, и трудно угадать некогда выложенный орнамент. Я все-таки выглядываю в коридор. Вон дверь в столовую, слева от которой долго висела карикатура на югославского маршала-предателя Тито с огромным топором мясника, он был весь в крови, а вот в чьей, уж и не помню.

– А там, налево, был спортзал.

– Там и сейчас спортзал.

– А где сейчас майор Орлов, не знаете? Он карикатуры хорошо рисовал…

– Не знаю. А кто у вас преподавал?

– Старший лейтенант Ковальчук Тамара Ивановна. Она английский у нас вела.

– Не помню такую. А кто еще вел?

Вахтерша смотрит на меня с некоторой опаской (по долгу службы) и в то же время с некоторой надеждой, что я еще кого-нибудь вспомню.

– А кто был по ботанике?

– Не помню.

– А по математике?

– Не помню. Помню только, что начальником училища был генерал Смирнов.

• • •

Генерал Смирнов болел туберкулезом, все время кашлял и курил. Мы его прозвали Кризисом. Все начальники суворовских училищ любили угрожающим тоном предупреждать сирот и полусирот, которым очень нравились красные лампасы: «Я строгий, но добрый! Я – ваш отец!» Спустя много лет я определенно понимаю, что слова эти были истинной правдой. Они действительно заботились о нас, десятилетних ребятишках, заботились, как могли. Они не были педагогами, а пришли (многих просто назначили) воспитывать нас прямо с фронта, поэтому с педагогической ложью я познакомился гораздо позже, уже в институте.

А в детстве нас воспитывал, например, старшина Измайлов. Оставаясь с нами на всю ночь, он как дежурный по училищу носил шашку, которая билась об пол. Старшина снимал ее, когда после долгих уговоров садился за пианино и начинал нам петь «Шаланды, полные кефали». И мы смотрели на него, словно зачарованные. (Я вообще впервые увидел пианино только в училище.) Старшина Измайлов с сильным татарским акцентом повторял один и тот же куплет этой одесской песни. Я не знал, что существует такая рыба – кефаль, и представлял себе, вполне ясно, как чем-то наполненные шаланды медленно и лениво кефали, даже кифали, почти кивали, раскачиваясь на волнах вдали, в солнечных бликах теплого моря, которого я никогда не видел. Старшина все пел и пел, и настолько самозабвенно, что не обращал внимания на белую пену слюны, которая вытекала из уголков рта, все пел и пел, подпрыгивая на несколько сантиметров и колотя в такт старым хромовым сапогом по неработающей педали, – до тех пор пока кто-нибудь не начинал над ним издеваться. Сам ритуал издевательства и то, что происходило потом, повторялись изо дня в день в раз и навсегда установившемся порядке, словно отснятый эпизод фильма, но тем, вероятно, рискованнее, тем интереснее было ожидание роковой секунды, когда вдруг кто-то истошно, словно его режут, завопит из-за наших спин: «Татарская рожа!»

Старшина Измайлов словно ждал этого клича. Музицирование было всего лишь оттяжкой времени для этого несчастного, нервного человека. Я до сих пор не могу понять, зачем он, заведомо зная, чем это кончится, садился за пианино. Конечно, он видел, что многим (даже всем) нравилось его слушать. К тому же ему самому нравилось петь. Его длинные трясущиеся пальцы знали всего три аккорда, но получался фейерверк. И мы смотрели на якорь, вытатуированный на его правой руке, и неважно, что куплет повторялся один и тот же. Слов, из которых он состоял, нам было достаточно, чтобы составить вполне определенную картину: шаланды (слово непонятное, магическое), Одесса, какая-то другая планета, Костя – это, конечно, сам старшина Измайлов в молодости, у него наколка-якорь, и его все боятся, он прекрасен, вот бы стать таким же! «И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил!» Это уже был предел, апофеоз.

Стоит ли вообще об этом говорить? И куплет начинался сначала, потом еще и еще, до тех пор пока не раздавался дикий вопль и не вскакивал старшина Измайлов, в мгновение ока выхватывая шашку наголо, и не начинал орать, поводя очами, как эпилептик: «Убью, сволочь!!!»

Все мы понимали, что уж кто-кто, а он-то убить может, – и бросались врассыпную. А старшина бежал за тем, кто замешкался. Сколько раз он носился с шашкой наголо за каждым из нас!

Бог есть. Иначе кого же благодарить за то, что страшный татарин никого не убил? Уж не знаю почему – оттого ли, что мы были ловкими, или оттого, что старшина Измайлов был вечно пьян, – все кончалось благополучно, но это не было похоже на всякие там слащавые хеппи-энды. Старшина Измайлов прекрасно понимал, что он никогда в жизни никого не догонит. Он останавливался, слезы бессилия застилали ему глаза. Все! Мы смеялись над ним на почтительном расстоянии. А он стоял в другом углу спальни и плакал. Слезы текли по морщинам этого шестидесятилетнего старика, и он не вытирал их, а стоял, опустив голову, и бесшумно всхлипывал, все реже и реже.

Потом вдруг резким движением сплеча он со страшной силой бил саблей по кровати или по подушке, и из груди его вырывался какой-то древний звук избавления. Все мы боялись этого глухого удара, хотя и знали, что он абсолютно безопасен, что это – конец. Старшина Измайлов, совершенно обессиленный, садился на кровать, становился мягким, бесформенным, потусторонним и произносил тихим шепотом, куда-то в пустоту, едва слышно: «Пятая рота… Отбой…» И мы как самые послушные дети сразу же шли спать. Старшина Измайлов был единственным человеком, которого мы слушались беспрекословно.

А старшину Шевченко, каптенармуса, все мы ненавидели и боялись. Издевался он над нами как хотел, не то от тупости врожденной, которую часто можно встретить в украинцах, не то чтобы казаться еще более сильным и могучим в наших глазах. Но, несмотря на свое гигантское телосложение и богатырскую неуклюжесть, он всегда был для нас презренным, гадким ничтожеством. Многие из нас мечтали, чтобы его убрали от нас в другое училище, многие строили планы – совершенно неосуществимые, – как бы ему смертельно насолить. Но лишь однажды дети смогли победить его тупую солдафонскую силу. Зимой мы ходили по замерзшей Волге на Зеленый остров и бегали там лыжные кроссы. Помню, была лютая зима, с такой пургой, что ничего не видно было уже в двух шагах. По одному мы уходили на дистанцию. В тот день один из братьев Смирновых болел, но старшина Шевченко, не обращая внимания на температуру, выгнал мальчика на кросс. Тот решил срезать дистанцию, не было никаких сил бежать все пять километров (или семь, не помню), сошел с лыжни в лесок, сел ждать, прикорнул и замерз насмерть. После кросса мы долго его искали, не нашли: снег валил белой стеной. Вызвали все остальные роты, стали прочесывать остров, проваливаясь по пояс в снегу. Не нашли. На следующее утро его нашли солдаты.

Смерть эта нас потрясла, и мы возненавидели старшину Шевченко лютой ненавистью, так, как могут ненавидеть только дети. И какова же была наша радость, когда настал час расплаты!

Через недели две-три нас снова погнали на кросс на Зеленый остров, и брат Смирнова дождался, когда за ним будет идти старшина Шевченко. Мальчик всем уступал дорогу, но когда услышал, как старшина просит лыжню, чтобы его обогнать, сделал вид, что не слышит. Старшина кричал все громче и громче, а тот шел все медленнее и медленнее. И когда старшина, потеряв терпение, бросился по глубокому снегу обгонять его слева, мальчишка, словно маленький зверь, быстро повернулся и изо всех сил ударил его острием лыжной палки в лицо.

Старшина не успел сообразить, что происходит, потерял равновесие, упал в снег лицом и заорал нечеловеческим голосом. Хотел встать, но на ногах были лыжи, руки же словно приросли к лицу, из которого все лилась и лилась кровь. Старшина кричал и кричал, маленький мститель стоял рядом, худющий, бледный, испуганный, а старшина все орал. Стали подходить люди, майор Дундарев снял с него лыжи. Все стояли вокруг старшины, который метался, все глубже зарываясь от боли в красный снег, словно заводная игрушка. Потом его как-то отпустило, он замолчал. Слышалось лишь его тяжелое надрывное дыхание. И вот он встал, сначала на колени, потом на ноги, отнял руки от лица, стряхнул кровь на снег, и вместе с кровью в снег упал его вытекший глаз. И никто не пошевелился от ужаса, чтобы помочь ему.

Старшина Шевченко наконец-то оставил нас. Но ненадолго: через месяц, если не раньше, он снова встречал нас в каптерке, и по тому, как дико он сверлил нас оставшимся глазом, пока мы с удовлетворением и интересом смотрели на резиновую черную накладку на его бывшем правом глазу, мы понимали, что житья нам теперь не будет. Так оно и случилось. Но мы старались с ним не сталкиваться без особой нужды.

В конце концов не один старшина Шевченко был в нашей жизни, не он один над нами издевался. Сколько тысяч щелбанов и подзатыльников получил каждый из нас, когда наша младшая рота шла в столовую, а старшая рота была вынуждена (воспитание есть воспитание!) пропускать нас вперед. Сколько щелбанов и подзатыльников дали мы «килькам», когда подросли и пропускали младшие роты в столовую!

Маленькие суворовцы каждый год с ужасом ждали Пасху: в этот день суворовцы старших рот отлавливали их и красили им яйца фиолетовыми чернилами. Крики и плач оглашали из темных углов длинные коридоры. Офицеры и старшины не вмешивались в эти тайные ритуалы. Функции наших воспитателей ограничивались организацией внешней стороны нашей жизни, но в мир подспудных отношений они лезть не решались: с одной стороны, знали, что это бесполезно, а с другой – у них и без того было с нами много хлопот. Никто, например, не хотел ходить на уроки бальных танцев, где Анна Алексеевна хватала нас по очереди своей железной рукой и обучала мазурке, падекатру, падепатинеру и прочим премудростям. Особенно выбирать нам не приходилось: или танцы, или три наряда вне очереди, что означало (естественно, по выбору не того, кого наказывали, а того, кто наказывал) натирать полы, чистить картошку на кухне, а то, еще хуже, чистить вонючую соленую селедку. Или, скажем, сортир на сто двадцать человек.

Неудивительно, что все мы умели прекрасно танцевать с прямой спиной, как заправские гусары, и когда в нашем актовом зале устраивались балы, городские девчонки мечтали, чтобы их пригласил в училище какой-нибудь суворовец. А уж суворовец превращал к этому балу в зеркало все, что можно было начистить: пуговицы, пряжку ремня, ботинки.

Вечером, накануне бала (как и перед каждым увольнением в город), мы все становились портными: надо было за ночь успеть распороть внизу брюки и вшить клин сукна точно того же цвета, расклешив их так, чтобы старшина или офицер-воспитатель не заметили шва. Был и другой способ: вставить снизу в каждую штанину трапециевидную фанерную растяжку и положить брюки под матрац, смочив предварительно водой, чтобы они идеально отгладились под тяжестью хилого тела.

Утром офицер-воспитатель с опасной бритвой в руке ходил перед строем и делал вид, что внимательно рассматривает, не вставил ли кто клиньев. Он прекрасно знал, что клинья вставили все без исключения, но вырезал их только у тех, кто на прошедшей неделе плохо себя вел. И брюки резались бритвой во всю длину клиньев. Это была своеобразная игра, которая каждый раз сводилась к «Я тебе покажу, как нарушать форму!». Офицеры вели себя как дети, а нам давали шанс почувствовать себя взрослее.

Конечно, тот, кому резали клинья, не получал увольнения и оставался в училище, слонялся по длинным темным коридорам, выходил во двор… Грязь, мухи, пыль, жара. В остановившемся воздухе вдруг останавливался какой-то звук и жужжал, жужжал…

Можно было пойти и пошарить по партам в классах. У каждого за учебниками, аккуратно сложенными в две стопки, было свое царство каких-то бумажечек, проволочек, винтиков, сухарей, пуговиц, сушеной рыбы, ржавых бритв. А однажды у Вальки Рыжего я нашел даже рулет, который, как я потом узнал, ему прислала бабушка, и съел. Съел со злости, не против кого-то, а просто так, от отчаяния. Это был единственный случай, когда я украл. Мне было одиннадцать лет, я до сих пор жалею, что в том рулете было всего полтора килограмма веса.

Сладкого вообще доставалось нам мало. Правда, когда у кого-нибудь был день рождения, повар в столовой училища пек ему торт, настоящий, с настоящим заварным кремом и всякими цветными завитушками и с надписью «С днем рождения!». И когда повар в абсолютной тишине вносил торт в столовую, все смотрели на него, как на последнее желание перед казнью. Потом повар останавливался у стола, где сидел счастливец, торт зависал в воздухе, и дежурный офицер-воспитатель нарушал тишину неизменной фразой: «Суворовец такой-то, встать! Поздравляю с днем рождения!» Причем поздравлял только офицер-воспитатель, а дети лишь наблюдали за этим неестественным торжественным ритуалом, словно присутствовали на даровании самим Господом Богом милостей простому смертному. Смертный новорожденный уже пожирал торт глазами и радостно, вытянув руки по швам, отвечал писклявым голосом: «Служу Советскому Союзу!»

За каждым столиком в столовой сидели четыре человека, которые, собственно, и делили между собой торт. Всем ста товарищам одного торта, конечно же, не хватило бы, поэтому так уж повелось, что торт доставался только сокашникам по столу. Все остальные смотрели на них с завистью и ели то, что положено, довольствуясь компотом на сладкое.

Кормили нас хорошо. Я имею в виду: нам казалось, что кормили нас хорошо. Впечатление, которое сложилось скорее оттого, что ели мы в одно и то же время. Все мы с нетерпением ждали своего дня рождения. Все, кроме одного столика, за которым сидели три мальчика, родившихся в один и тот же день. Им приносили три торта сразу, и после обычного ритуала поздравления они безо всякого энтузиазма начинали есть обязательный торт.

После обеда их рвало. Мы бежали наверх, в спальную, и оттуда смотрели во двор. Там в углу, за трансформаторной будкой, у ямы для прыжков трое несчастных блевали, бледные и изможденные, словно чудом выжившие после пьянки.С