Сбыча мечт

Я решил застрелить Андре Балаша. В лицо, по возможности. Жених Умы Турман и владелец сети пятизвездных отелей, в том числе майамского Raleigh, на заднем дворе которого покушение и планировалось, стоял в метре от меня, с самодовольной ухмылкой долбя соломинкой мяту в бокале мохито. И мохито, и соломинка, и мята, и бокал, и протянувшая ему вышеперечисленное темнокожая барменша в той или иной степени принадлежали ему. Самодовольство же, судя по всему, являлось естественным состоянием Балаша. На его месте я тоже был бы крайне собой доволен. Но на его месте был он, а не я, и потому ухмылку с этого лица надлежало стереть. Я вежливо кивнул Балашу и встал в очередь за орудием убийства, благо в десяти шагах от нас краснолицый человек в форме бесплатно раздавал автоматы.

За автоматы тоже заплатил Балаш. Идея завершить главную в мире ярмарку искусства Art Basel турниром по пейнтболу принадлежала не ему, а Брук Гэн, светской даме из Нью-Йорка, но под покровительством Балаша проект Art War разросся в нечто грандиозное и грозил затмить все остальные события уик-энда. Призовой фонд ломился от спонсорских пожертвований. Игроков подобралось аж на четыре отборочных тура, два полуфинала и финал – восемь команд, организованных по таксономическому принципу: художники, коллекционеры, галерейщики, журналисты, светские девицы, негоцианты и два смешанных взвода под условными названиями For Richers («Богатеи») и For Poorers («Бедняки»).

Набор и состав команд представляли собой неплохой социологический срез ярмарки. Art Basel, так называемая Олимпиада искусства, отпочковавшаяся от швейцарского оригинала, проводится в Майами-Бич с 2002 года, но лишь за последние пару лет до населения Нью-Йорка дошла истинная значимость этого события: в середине декабря, когда Манхэттен запружен мерзнущими провинциалами, приехавшими разыграть в лицах финальные сцены из фильмов Норы Эфрон, во Флориде плюс двадцать пять и бесплатно наливают. С тех пор во время «Базеля» улицы Майами-Бич напоминают Париж года этак двадцать второго – центр массовой миграции чужеземной элиты, разве что с большим количеством бикини. Сам «Базель» быстро стал словом нарицательным, как «ксерокс». На деле ярмарок как таковых здесь уже больше дюжины: Photo Miami, Art Miami, Design Miami, Nada Art Fair, Scope, Pulse, некоторые из которых идут под эгидой Art Basel, другие – ему в пику. Искусство продается и покупается в складах, ангарах, времянках, надувных тентах, арендованных бутиках, снятых с колес товарных вагонах. «Базель» – солнечное сплетение арт-рынка: одного тычка, одного громкого дебюта или прилюдного провала хватает, чтобы болело весь следующий год. Здесь коллекционеры, галерейщики, художники и массмедиа за бокалом спонсорского шампанского ежегодно воссоздают и поддерживают картель почище ОПЕК, задающий условную стоимость условному продукту.

А потом расстреливают друг друга из пневматических автоматов.

Брук Гэн отрядила меня к «богатеям», у которых в последний момент открылась вакансия («Кто-то разорился», – сострила она). Моими соратниками оказались высоченный ассистент главного коллектора современности Ларри Гагосяна, итальянец с неизвестным, но, судя по костюму, доходным родом занятий, и миловидная шведка, работающая на дом аукционов Phillips de Pury, только что перешедший в руки российских олигархов. Игрокам раздали белые комбинезоны и фломастеры. Я взглянул на команду художников, разминавшуюся рядом под предводительством модного фотографа Райана Макгинли, и обнаружил, что общепризнанный гений с фломастером в руке не принципиально отличается от среднего пятиклассника: самым популярным мотивом в боевой разрисовке комбинезонов был огромный волосатый пенис. Кто-то достал ножницы и превратил штанины своего комбинезона в кокетливые шортики. Кто-то пытался пить шампанское сквозь защитную маску. Угрюмый представитель компании, сдающей в прокат оборудование для пейнтбола, оглядывался по сторонам в замешательстве. Пейнтбол – забава пролетарская, и хихикающие бородачи, малюющие друг на дружке пенисы, в его каждодневную клиентуру явно не входили. Мы сами ограничились тем, что нарисовали друг у друга на спинах импровизированный логотип «богатеев» – пузатый денежный мешок с долларовым знаком, как на революционных карикатурах.

Я не знал, по какому принципу подбиралась команда «бедняков», против которой мы должны были играть в отборочном туре, но в ней как назло оказались два высоких чернокожих с дредами – едва ли не единственные на всей вечеринке.

– Так нечестно, – сказал итальянец. – Они небось выросли с пушками в руках.

– А если в упор, больно не будет? – спросила шведка из de Pury, щурясь и заглядывая в дуло своего автомата.

– Пожалуйста, не делайте этого, – сказал представитель компании, отводя ствол от ее лица. – Не беспокойтесь. Мы перевели оружие на самый слабый режим. Так что не будет ни синяков, ни шишек, ни царапин.

В его голосе звенело презрение. Я получил на руки тяжеленный автомат, в котором глухо перекатывались шарики с розовой краской, расписался, что не буду судиться с компанией в случае телесного ущерба, нахлобучил шлем и примкнул к «богатеям», острейшим образом осознавая, что принадлежу к совсем другой команде.

Двумя днями раньше я приземлился в Майами, не зная, чего ожидать (уж точно, впрочем, не пейнтбола). Все предварительные депеши коллег с «Базеля» были посвящены безутешным сравнениям этого года с предыдущим, кризиса с бумом. Если в прошлом году самые громкие сделки были заключены еще до открытия, а коллекционеры ломились в двери и с ходу неслись к экспозиции Гагосяна, как обезумевшие клиенты Wal-Mart – за дефицитной игрушкой, то в этом году продажи пророчились вялые, вечеринки скромные и общее настроение кислое. «Одна надежда на Дашу Жукову», – полусерьезно резюмировала хозяйка модной вильямсбургской галереи, оказавшаяся рядом со мной в самолете. Вслед за этой фразой ее посетила смелая мысль. Галерейщица медленно открыла красивый напомаженный рот, и следующую реплику уже было видно в ее глазах, как фары машины из-за поворота:

– Скажите, вот вы вроде русский. Вы ее случайно не знаете?

Русские в Майами – богатая во всех смыслах тема. Из главных американских городов именно Майами, а не Нью-Йорк, Сан-Франциско или Лос-Анджелес лучше всего ложится на российское понятие о красоте по-американски (что забавно, потому что его эстетика – смесь Латинской Америки и Италии, недаром именно здесь обосновался в свое время Версаче и живут Шакира и Дженнифер Лопес). В новом романе Тома Вульфа, который еще пишется, но уже заявлен как «"Костры амбиций" в Майами», одним из главных персонажей будет наш олигарх. Русский богач – такой же персонаж местного фольклора, как старый спесивый кубинец с контрабандной «Кохибой», смуглый наркодилер или силиконовая блондинка. Поэтому растяжки с надписью Russian Dreams... (именно так, с многоточием) посреди авеню Вашингтона, попавшиеся мне по пути из аэропорта в центр, никого не смущали и даже не останавливали на себе взгляда. Они казались скорее констатацией факта.

На деле же они возвещали выставку российских художников в Музее Басса, в двух кварталах от места основной экспозиции, организованную Московским мультимедийным комплексом актуальных искусств. Это был шаг сродни организации небольшого кинофестиваля рядом с Каннским, но он верно отражал российское положение в западном искусстве и, если хотите, в западном мире вообще – на самом роскошном, дизайнерской работы, приставном стуле.

Открытие «Русских грез» намечалось на вечер. Оставалось достаточно времени, чтобы посмотреть основную экспозицию «Базеля» и найти первый бесплатный бар. Я остановился в отеле «Фонтенбло», главном вертепе ранних шестидесятых, откуда в свое время не вылезал Фрэнк Синатра со своей «крысиной стайкой». Недавно к его главному зданию, послевоенному шедевру архитектора Лапидуса, пристроили тройку отвратительных башен в стиле Дональда Трампа. Новый «Фонтенбло» занимает целый квартал и делает деньги на скучных конференциях. В день моего прилета первый этаж нового корпуса (названного, разумеется, «Версаль») заняли врачи. По крайней мере, фойе было заставлено стендами с надписями типа «Воздействие кардиопульмонарного шунта на гипоталамо-гипофизарно-надпочечную систему у детей». Не исключаю, впрочем, что это была инсталляция Дэмиена Херста.

От отеля до «Конвеншн-центра», где располагался центр «Базеля», было минут пять на такси, в течение которых оказавшийся русским водитель озвучил свои взгляды на западное искусство («ненастоящее»), Набокова («это не романы, а кроссворды») и США в целом («ужасная страна»). В этом тоже чудился перформанс. Как и в увиденном мельком у обочины перевернутом стуле с пробитым насквозь сиденьем. Я, кажется, находился в правильном настроении для поставленной перед собой задачи.

В зале, вмещавшем около двухсот галерей со всего света, я надолго и не без удовольствия потерялся. У человека, пришедшего сюда без конкретной цели, передозировка искусством на «Базеле» возникает почти моментально: открывающиеся за каждым углом формы и цвета, озерца неона и обрывки звуковых дорожек сливаются в этакого мега-Поллока. Через некоторое время, впрочем, сквозь общее ровное мельтешение снова стали проступать отдельные предметы. Народу было меньше, чем в прошлом году. Над экспозицией зависло ожидание нехорошего. Какие-то шутники бойко торговали утешительными открытками для жертв кризиса («Какая жалость, что твоя галерея закрылась!»). Под потолком медленно и мрачно раскачивался огромный настоящий колокол – работа немецкого художника Криса Мартина. Инсталляция называлась, разумеется, «По ком...» Взглянув на колокол и почитав открытки, оставалось лишь отправиться в устроенный неподалеку бар, что я и сделал.

Из российских галерей в главном зале была представлена только московская XL. Гвоздем программы в ней было видео Алексея Булдакова «Секс Лисицкий»: супрематические композиции ритмично терлись друг о друга под звуковую дорожку из порно. В паре десятков метров обнаружился Леонид Соков, чьи работы до сих пор гнут соцартовскую линию, отчасти им и начатую (Сталин и Мэрилин, медведь и орел...) Страннее оказалось видеть те же незатейливые дихотомии у художников в галерее «Регина», годящихся Сокову в сыновья (Путин в виде Барака Обамы, Джордж Буш и Гитлер).

Заветных красных точек, обозначающих проданную работу, ни под одним из этих произведений пока не стояло. Тем не менее о русских в зале говорили безостановочно, однако в качестве покупателей. Все знали, что в усадьбе Джанни Версаче сегодня правят бал the Leonids, новые хозяева de Pury – владельцы ЦУМа Леонид Фридлянд и Леонид Струнин. В этом брезжила некая триумфальная последовательность (сперва Versace в ЦУМе, потом наоборот). Шептались, что прижатый кризисом русский коллекционер впервые «кинул» галерею Гагосяна, отказавшись платить за несколько выбранных заранее картин. Говорили, что где-то за углом только что, пять минут назад видели Жукову, один визит которой, казалось, поднимал цены на картины: отраженная в ее глазах и стразах денежная аура действовала в диапазоне нескольких метров. В повальном уповании на россиян сквозило отчаяние. Когда в 1988 году в Нью-Йорке рушился рынок недвижимости, агенты так же ждали появления мифических японцев, которые должны были приехать и все скупить. Так разваливающийся финансовый колосс Citigroup ждет, что его в третий раз выручит принц аль-Валид.

Покружившись по главному залу и насчитав еще три портрета Барака Обамы, я наткнулся на объявление о лекции Джерри Салца, моего коллеги по New York Magazine. Салц – самый, пожалуй, уважаемый критик современного искусства в США. Полный титул его лекции дословно гласил: «Это конец – приток больших денег в мир искусства иссякает, и все корабли тонут». Салц чуть перемешал метафоры, но сантимент был ясен.

От «Базеля» до музея Басса, где проходили Russian Dreams, ходу минут семь пешком даже подшофе. Русская экспозиция проглотила небольшой музей почти полностью: даже на крыше и карнизах здания сгрудились стайками металлические птицы работы Николая Полисского, которые я принял за часть изначального архитектурного замысла. «Этих птиц неограниченное количество, – объяснила куратор Ольга Свиблова. – Мы привезли около сорока, а можно было три или сто».

«Русские грезы» (разделим пополам два значения слова dream – «сон» и «мечта») охватывали спектр от младенческого сна до кошмара. На одном конце спектра были «МишМаш» с проектом «Будь мягче» (камни в вязаных носочках), аквариум-шарманка Александра Бродского (крутишь ручку, и снег падает на миниатюрные новостройки, сообщающие новое значение термину «микрорайон») и, наконец, серия милых лубков Алексея Политова и Марии Беловой, давших название всей выставке. На противоположном находились провокаторы AES + F, ранее заигрывавшие с педофилией. На сей раз они превзошли самих себя, выставив фотографии трупов, при помощи «Фотошопа» одетых в дизайнерское платье. Объединить эти крайности в подобие единого целого умудрился Юрий Аввакумов, разгородив зал грубыми дощатыми стендами в стиле, напоминавшем педалируемую Маратом Гельманом эстетику «русское бедное». Как минимум двух опрошенных мною художников аввакумовские стенды не на шутку раздражали – они были так фактурны, что отвлекали внимание с работ на себя.

На крышу отеля Gansevoort, где тем же вечером проходила официальная вечеринка в честь Russian Dreams, слетелись несколько другие птицы. О «русском бедном» здесь речи не шло. Первое, что видели посетители, это танцовщиц в белом тряпье, извивавшихся в психоделической подсветке на крохотных пьедесталах посреди бассейна. Ветер на крыше был ураганный – в кадках гнулись пальмы, и пластика танцовщиц походила скорее на пантомиму о муках Сизифа. В остальном обстановка сильно напоминала определенного рода вечер в Москве. Свиблова тараторила по-французски с такой же неимоверной скоростью, что отличает ее русскую речь. Концептуалист на все руки Андрей Бартенев с вывихнутым мизинцем в крайне элегантном гипсе вел за собой небольшую свиту поклонников. Кто-то громко и безответно выкликивал имя того же Гельмана («Гельман в Гоа», – сообщили ему). Судя по всему, главный галерейщик России выступал в качестве феномена, который искусствоведы называют «структурирующее отсутствие».

Главным конкурентом русской вечеринки в этом году была память о русской же вечеринке в прошлом году. В 2007-м соотечественникам действительно удалось поразить воображение международной богемы. Денис Симачев в роли диджея гнал смесь из хитов и косматой эзотерики, в VIP-беседках стояли вполне буквальные ведра черной икры, а толпу разрезали острыми плечиками специально, кажется, импортированные образчики различных подвидов славянской красоты в невесомых туниках. На сей раз налицо была сознательная попытка повторить былой успех за меньшие деньги. За диджейским пультом стоял тот же Симачев, но звук, как назло, то и дело пропадал; еды было так мало, что девушек с подносами сторожили прямо у выхода из кухни и набрасывались со всех сторон; икорный же бюджет, надеюсь, ушел на страховку для танцовщиц, которых грозило сдуть не то в бассейн, не то вообще с крыши.

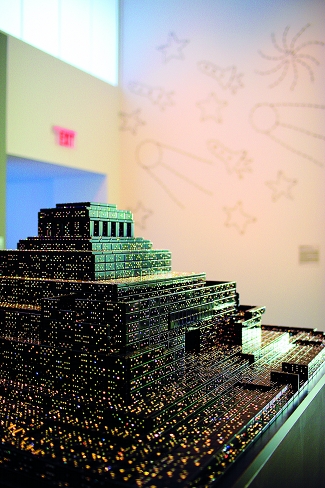

Меня представили художнику Андрею Молодкину, молодому человеку, пугающе – вплоть до прически – похожему на Гэри Олдмана в «Пятом элементе». После Аввакумова, оформившего всю экспозицию, Молодкин был бесспорной звездой «Русских грез»: его инсталляция занимала чуть ли не четверть выставки. Она состояла из слова Democracy, исполненного дважды: белыми, подсвеченными изнутри буквами на стене и трехмерными прозрачными литерами на полу. Система насосов беспорядочно откачивала и закачивала из буквы в букву вязкую, чуть комковатую нефть. Из всего этого складывалась критика США. «Молодкин стремится вывести на чистую воду экспорт демократии ради нефти», – гласил пресс-релиз выставки.

– Меня Свиблова ругала, – радостно рассказал Молодкин. – «Чего нефть такая грязная? Вон забилась повсюду». Я ей: «Так я же русскую нефть купил. Она грязная». А она: «Надо было импортную покупать! Не мог, что ли, в Штатах нормальную нефть купить?»

Коктейли разносила серьезного вида девушка по имени, как я узнал четырьмя коктейлями позже, Белла.

– Вы художник? – спросила Белла, протягивая пятый.

– Хуже, – сказал я. – А ты?

– Актриса. Кстати, водка заканчивается. Берите две, если хотите.

Ее забота меня тронула.

– Может, пересечемся потом? – спросил я Беллу. – Я остановился в «Фонтенбло».

На слове «Фонтенбло» меня сотряс рвотный рефлекс, вызванный, по-моему, самим словом.

– Тронута, – сказала Белла. – Но я не одна.

Все это звучало как диалог из переводного фильма.

– Это звучит как диалог из переводного фильма, – сказал я.

– Good night, – сказала Белла.

Следующим утром меня разбудил звонок блогерши по имени Александра Пирс. В девяностых годах она сколотила состояние на нью-йоркской недвижимости и с тех пор мотается по фестивалям и ярмаркам ради удовольствия.

– Едем на чаепитие к шейху, – сказала Пирс. – Возражения есть?

Кувейтский шейх Маджед аль-Саба, как выяснилось, владел сетью универмагов по всему Ближнему Востоку. Но в душе был, разумеется, художником. За отсутствием собственного таланта открыл галерею в Майами. Открытие приурочил к «Базелю».

В галерее у шейха было уютно, и действительно разносили чай, фиги и пахлаву. Половина экспозиции состояла из мебели в стиле модерн, которую две сирийские художницы откопали в развалинах Бейрута после израильских бомбежек и переобили яркой народной тканью. Вторую половину составляли инкрустированные перламутром восточные столики и комоды, на которые художник безжалостно посадил пузыри еще горячего стекла. Тут явно полным ходом шло осмысление культурного наследия. По залу сновали пиарщики шейха в бедуинских халатах, но с блокнотиками и пресс-пакетами. Сам аль-Саба оказался скромным молодым человеком с английским лучше моего. За плечами у него явно был как минимум Гарвард.

Я не выдержал и спросил: зачем? Зачем вдобавок ко всему своя галерея?

– Понимаете, – вдумчиво сказал шейх, – я ведь с Ближнего Востока. И мне очень хочется, чтобы Ближний Восток ассоциировался у людей с прекрасным. А не с этим, как его, – он скорчил рожицу, – насилием.

Мне внезапно пришло в голову, что этот простой тезис почему-то никогда не услышишь от российского художника или тем паче галерейщика. Наоборот. Есть что-то странное в том, что человек из Дамаска любовно обивает заново диваны, пережившие войну, а его российские коллеги фотографируют трупы и наполняют слово «демократия» нефтью. Вот тебе и русские грезы. Я не смог толком сформулировать маячащую за этим наблюдением мысль и съел еще фигу.

Александра Пирс тем временем выпытала у шейха, что он приобрел на «Базеле»: фотопортрет Джеффа Кунса работы Карла Лагерфельда за тридцать тысяч долларов. Коллекционеры обычно не любят говорить, что они купили и за сколько, так что это была явная журналистская удача. Пирс отошла в сторонку строчить депешу в Нью-Йорк. Я же попытался переварить информацию: в ней мерещились символ переплетенности и вместе с тем замкнутости мировых элит и полная условность блуждающего между ними продукта. Модельер фотографирует художника, кувейтский шейх покупает результат, чтобы...

– Кстати, я вам говорил? Вчера ко мне заходила Дарья Жукова, – добил меня аль-Саба. – Купила два дивана.

Главная эмоция art basel, фоном проходящая через все светские разговоры, – страх, что где-то еще в этот самый момент идет более эксклюзивная вечеринка, чем та, на которой оказались вы. В каждой реплике каждого диалога ощущается ненавязчивое прощупывание почвы. Из этой очереди, впрочем, бежать было некуда. Я стоял у хорошо охраняемого, хорошо замаскированного входа на сабантуй журнала Visionaire – гарантированный хит недели. Вокруг мялись нью-йоркские медиатипажи пополам с богатыми европейцами. Первых можно было отличить по мертвенной бледности, вторых – по ухоженности щетины.

Visionaire отвечает своему имени: он уже четырнадцать лет представляет собой то, во что еще лет через десять превратятся все остальные журналы, когда новостное наполнение из них окончательно высосет интернет, – дорогущий object d'art сомнительной периодичности, расходящийся малым тиражом по хорошим домам. Если первый альбом Velvet Underground, согласно знаменитой фразе, «купила всего тысяча человек, но каждый из них основал свою рок-группу», то каждый подписчик на Visionaire, по-моему, завел свой журнал. Два самых нашумевших издания, запущенных в Нью-Йорке в 2008 году, – Tar и Swallow – построены по «визионерскому» принципу. Оба будут выходить дважды в год, стоить как хороший обед и оформляться так, чтобы выбросить не поднималась рука. До оригинала им, впрочем, все равно далеко: последнее время в Visionaire нет даже букв. «Номера» выходят в «обложках» (мешках, портфелях и т. д.) работы Louis Vuitton и Hermes. Один состоял из кожаного чемоданчика с сорока двумя пробирками духов. Другой – из вороха маек, включая, если не ошибаюсь, симачевскую.

Номер, которому была посвящена вечеринка, по сравнению с этими примерами оказался на удивление консервативен. Он был собран из дюжины книжек-раскладушек, созданных знаменитыми художниками и фотографами. Концептуалистка Софи Калле (прототип героини романа Пола Остера «Левиафан»), например, соорудила женщину с трехмерной грудью. Вообще эффект выпирания «визионеров» явно взволновал. У входа была сооружена сцена, по которой томно бродили шесть обнаженных до пояса юношей, периодически прикладывая книжки к паху и раскрывая их так, чтобы объемность поднимающегося со страницы образа выглядела как метафора эрекции.

В центре сада бил явно предкризисный фонтан из якобы шампанского высотой в три человеческих роста, предоставленный спонсором Krug. Я набросал в блокноте визуальный каламбур в стиле позднего Пелевина: «Черный квадрат», посередине которого стоит логотип Krug. Спонсорство, ненароком противоречащее самой сути... бла, бла, бла. Шампанское только кажется излишеством. На самом деле это скрытое скряжество: в этом году многие вечеринки «Базеля» перешли на шампанское, чтобы сэкономить на барменах, наем которых стоит дороже любого алкоголя.

Организм с удивительной скоростью перерабатывал шипучую жидкость в головную боль. Рядом целовались два мужчины в одинаковых роговых очках. Мое настроение стремительно ухудшалось. Знакомых не было видно. В толпе мелькали именитый трансвестит Леди Банни, неуловимо похожий, как все трансвеститы, на Аллу Пугачеву, и изможденного вида звезда лос-анджелесской тусовки Кори Кеннеди. Она была знаменита исключительно тем, что ее фотографировал человек по имени Кобра. При этом человек по имени Кобра был знаменит исключительно тем, что он фотографировал Кори Кеннеди. Где здесь была причина, а где следствие, не помнил никто.

Чертов Андре Балаш (а действие происходило в том же Raleigh, в котором через двадцать четыре часа прольется моя кровь) умудрился забить в свой отель не одну, а две первоклассные вечеринки сразу. Пока в саду гулял Visionaire, в баре с видом на сад начали праздновать премьеру фильма Стивена Содерберга «Че». К полуночи собравшихся стала мучить двойная дилемма буриданова осла. «Че гевары» стояли с бокалами, прижавшись носами к окну, и печально смотрели на фонтан из шампанского; «визионеры» постоянно оглядывались через плечо и слали эсэмэски засланным к конкуренту гонцам. Две вечеринки разделяло метров пятьдесят, группки курсировали взад-вперед, пытливо вглядываясь в лица встречным. Как только я заходил в бар «че гевар», художник Джефф Блюмис звонил сообщить, что видел Мэрилина Мэнсона со свитой (девушек) в мужском туалете у «визионеров». Как только я возвращался, Мэнсон пропадал, но друзья докладывали, что у «Че» охранники не пускают в зал Марка Джейкобса в клетчатой юбке и сейчас будет потрясающий скандал. В конце концов я сделал выбор – Visionaire – и тут же о нем пожалел.

За завтраком меня встретил нахохленный Илья Мерензон, издатель журнала Russia!, каким-то образом весь вечер повторявший мою траекторию без единого пересечения.

– Просчитались мы и с «Визионером», и с «Че», – понуро сказал Илья. – Я тут узнал, что на самом деле вчера самая крутая была вечеринка блога The Moment.

– Кто это говорит?

– Блог The Moment.

Стрелять оказалось легко, слишком легко. Чуть тронешь курок – и очередь.

Чтобы не заплескать краской зевак, во дворе отеля установили огромный вольер из мелкоячеистой сетки, метров сорок на сорок, внутри которого покачивались красные надувные редуты. Разрабатывать какую-либо боевую стратегию в компании артистических типов было все равно что пытаться пасти стаю кошек. Игроки разбредались по полю, позируя с оружием под вспышками фотографов светского хроникера Патрика Макмаллена, гогоча и беспорядочно стреляя в воздух.

Кто-то перебил членов собственной команды, «захватил» собственный флаг и триумфально прошелся с ним по полю. Кто-то изображал изнасилование редута. Кто-то, по-моему, сразу покончил жизнь самоубийством.

– Не снимать маски! – надрывался краснолицый представитель компании, мечась по вольеру. – Вам что, жить надоело? Глаза не дороги? Маски не снимать, бля!

На этих словах в него с разных сторон шлепнулось несколько пуль.

Близилась очередь схватки «богатеев» и «бедняков». Мой фан-клуб состоял из художников Джефа и Алины Блюмис, пиар-директора Московского мультимедийного комплекса актуальных искусств Кати Финогеновой.

– Я не могу смотреть на это трезвым, – заявил Джеф. Он отошел куда-то и через тридцать секунд вернулся с косяком. У некоторых людей есть этот талант.

Когда прозвучал свисток, я решил просто бежать на позиции противника: пушечное мясо – сколько проживу, столько проживу. Прожил я секунд пять. Главный «бедняк» – негр с хлопающими о шлем дредами – неторопливо вышел из-за редута и расстрелял меня в упор. Я поднял руки согласно правилам, показывая, что вышел из игры.

Хлоп. Пуля, выпущенная откуда-то сзади и справа, угодила мне в открытую подмышку, аккурат между двумя пластинами доспехов. Так, наверное, убивают черепах. Боль была невероятная. Я оглянулся и узнал – по росту – высоченного помощника Гагосяна. Он беспомощно разводил руками, не выпуская автомата. Еще через секунду пуля «бедняка» мокрой звездой разорвалась у него на лбу.

«Бедняки» сделали всех. Они были единственной командой, которая работала слаженно, воспринимала происходящее серьезно и разыгрывала на поле какое-то подобие тактических маневров. В голове у меня непроизвольно шевелились расистские мысли. В любом случае проиграть чемпионам было менее позорно. К бесплатному бару тянулись избитые негоцианты, ноющие светские девицы, перепотевшие галерейщики.

Art Basel подходил к концу – приструненный кризисом, вернувшийся на землю, чуть стыдящийся самого себя. Фраза «вышло лучше, чем боялись, но хуже, чем надеялись» гуляла из интервью в интервью. Новых звезд не было; боязливые коллекционеры вкладывались в классиков вроде Пикассо и Дюшана – и примкнувшей к ним Синди Шерман, едва ли не единственной из живущих, чьи цены не упали. Средняя стоимость на работы «безымянных» художников рухнула с пятидесяти тысяч долларов до тридцати, да и то своим – а на «Базеле» почти все в той или иной степени свои – удавалось скостить цену еще в два раза. Даже шейх аль-Саба, один из самых богатых людей в мире, купил своего Лагерфельда со скидкой, как узнала неугомонная Александра Пирс.

Андре Балаш остался невредим, но за стенами его отеля наступала эпоха «бедняков».

Комбинация шампанского, отсутствия закуски и обилия переживаний дала результат. На следующее – воскресное, последнее – утро «Базеля» дощатая набережная за «Фонтенбло» была обильно и разноцветно заблевана.

Перед отлетом в Нью-Йорк я решил еще раз заглянуть на «Русские грезы».

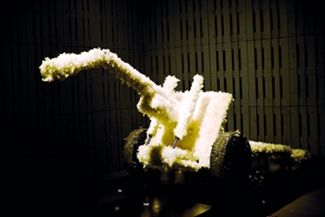

На весь Музей Басса было человека четыре, включая пожилого охранника. Большинство россиян улетели предыдущим вечером. У скульптуры Алексея Костромы – пернатой пушки – отвалилась часть дула. Она свисала под острым углом, покачиваясь и теряя перья.

По пустым залам прогуливались Андрей Молодкин и азиатская подруга. Американка с блокнотиком, которую я мысленно определил корреспондентом провинциальной газеты, попросила сфотографироваться с художником на фоне работы. Перед тем как сняться, Андрей вошел в собственную инсталляцию, временно став ее частью. Осторожно ступая между черных кабелей, он нашел спрятанный тумблер и по одной включил свет во всех буквах слова Democracy. До этого горели только две или три.

– А они разве не произвольно зажигаются? – спросил я.

– Ну так, – сказал Андрей. – Управляемая демократия.

Он был доволен результатами выставки. Его инсталляцией заинтересовался музей в Далласе, или, как он произносил это слово, в Даллсе.

– Ой, а что с тобой? – спросила на ломаном английском его подруга, указывая мне на правый бок. Я поднял локоть, скосил глаза и увидел, что мой синяк за ночь решил превратиться в рану. Он слегка, отдельными каплями, кровоточил через белую рубашку, нарисовав на ней крапчатое подобие японского флага.

– Это искусство, бэби, – сказал я тоном, как мне хотелось думать, Брюса Уиллиса в «Криминальном чтиве». – Это искусство. С