Прощальная весть

Если правильно сложить самолетик, он, медленно кружась и планируя, очерчивая плавные круги, постепенно опустится на серый асфальт. За ним опустится следующий. Неудачно сложенные самолетики пикируют, врезаясь носом в асфальт, и падают рядом с остальными.

На них падает снег. Белое на белом.

Я смотрю на этот бумажный заснеженный аэродром на набережной из окна дедушкиного кабинета на восьмом этаже огромного серого дома. Прохожие нагибаются, поднимают наши самолетики, отряхивают от снега, разглядывают их и быстро бросают на землю. Я знаю, что напечатано на бумаге, из которой они свернуты, но значения слов не понимаю. Мне шесть или семь лет. Взрослые прохожие с удивлением читали и понимали: Наркомат Иностранных Дел СССР, нарком Максим Максимович Литвинов.

Дедушка уже давно к тому времени не был наркомом, но в его письменном столе лежали чистые плотные бланки с этой шапкой.

Складывать самолетики нас научил двоюродный брат Павел. Павлуха, как мы с сестрами его звали. Он был старше меня на пять лет и уже знал, что наш дед когда-то был Министром иностранных дел. О том, что последние годы в отставке дед спал с револьвером под подушкой, думаю, не знал тогда даже Павлуха. А о том, что в дальнем конце длинного коридора нашей большой квартиры в Доме правительства (Доме на набережной) стоял сундучок с чистой сменой белья для нас, детей на случай ареста родителей, я узнала от мамы только много лет спустя.

У меня было счастливое детство.

Я не слышала и шума ночных «свадеб» в соседних квартирах. Это уже потом мне мама рассказала, что так назывались ночные обыски с арестами. Родители каждую ночь ждали «гостей» у себя. За ними, к счастью, не пришли, а мой дед так и не воспользовался револьвером (он собирался выстрелить в себя в случае ареста). Он умер в своей постели за год и три месяца до смерти Сталина. Жаль, что не успел узнать о его смерти, порадовался бы.

Дед умер в опале, на его похороны кроме семьи пришел только водитель Морозов. Мы так его и звали, поэтому имени его я не запомнила или вообще не знала. Он катал нас, детей на черном «Кадиллаке», на капоте которого была изображена почти обнаженная красавица в прыжке в воду. Я смотрю сейчас на разные модели «Кадиллаков» 40-х и не вижу модели с женщиной на капоте. Но ведь была — я даже помню, как Морозов разрешал гладить эту холодную и блестящую прыгунью в воду.

И хоть дед с тех пор, как был отозван из Вашингтона в 1943 году, никаких постов не занимал, машина с водителем и квартира в Доме на набережной за ним сохранились до смерти.

Я помню деда уютным, домашним, в халате. Помню, что он очень нас, внуков, любил. Прятал в ящике своего стола шоколадки для нас, но мы их воровали раньше, чем он успевал нам их давать. Впрочем, он и сам любил сладкое и что-то держал для себя. Меня он называл фиалкой. Кажется, за цвет моих глаз.

Только один раз при встрече с ним у меня упало сердце. Он остановил меня в нашем длинном коридоре и вдруг строго сказал: «Машенька, мне надо с тобой серьезно поговорить». И ушел. На серьезный разговор у него в тот момент не было времени. Я знала, что разговор пойдет о моих страшных преступлениях — я их все, конечно, помнила. Во-первых, я подворовывала из вязаного кисета, набитого иностранными монетами. Монеты мне нравились тем, что их можно было раздавать во дворе друзьям. И вообще, они были такие солидные, тяжелые, настоящие деньги. А еще я обнаружила в ванной дедушкины опасные бритвы. На них было по-английски написано Sheffield Steel, они были не длинные и изогнутые, а короткие и очень острые. Дед вставлял их в станок. Так вот, я эти бритвы тоже воровала и тоже раздавала во дворе. Я прекрасно знала, что этого делать нельзя, но удержаться не могла. Серьезный разговор так и не состоялся, дед, наверное, просто про него забыл. Но тот ужас, который охватил меня, когда я услышала эту фразу, а главное — тон, интонацию, с которой это было сказано, я запомнила на всю жизнь. И всю жизнь как будто жду этого разговора.

А сейчас я бы много отдала, чтобы поговорить с дедом серьезно, понять, услышать от него, почему он вообще ввязался в революцию, каково ему было представлять Советский Союз на мировой арене, когда он уже так много знал о природе той власти, которую он защищал. По рассказам мамы, на похожий вопрос, который она ему как-то задала, он ответил: «Я мечтал о России без тюрем». И горько усмехнулся. Этот разговор состоялся в конце 30-х годов.

Это странное чувство, когда стесняешься, что твои ближайшие родственники умерли своей смертью, а не сгинули в лагерях, в тюрьмах и на пересылках. «А, что-то там не чисто», — думают многие, кто понаслышке знают о моей семье. Дед — нарком, попавший в опалу, да еще и женатый на англичанке!

Действительно, странно. Почему? Точного ответа на этот вопрос нет.

Но не волнуйтесь, Сталин собирался, планировал, замышлял. На деда готовилось покушение, его машина должна была попасть в аварию, когда он ехал на дачу.

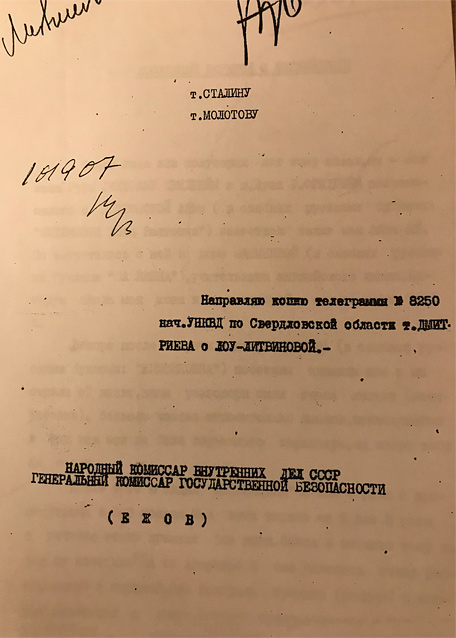

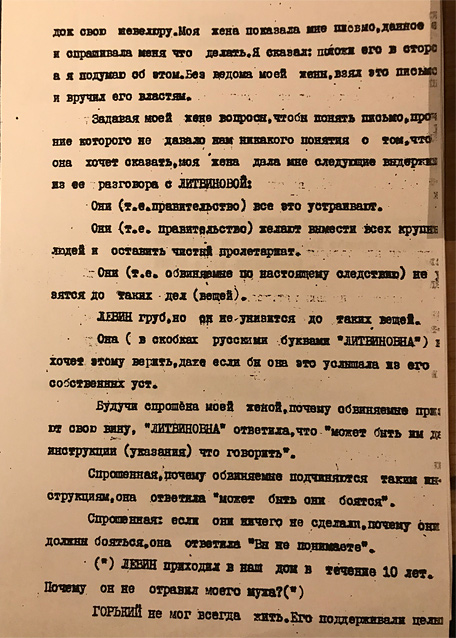

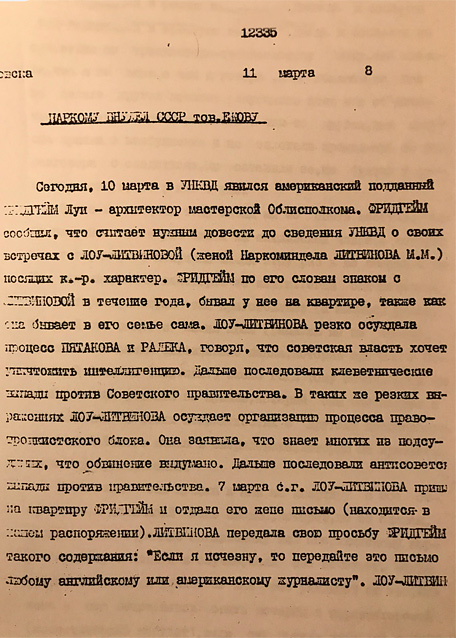

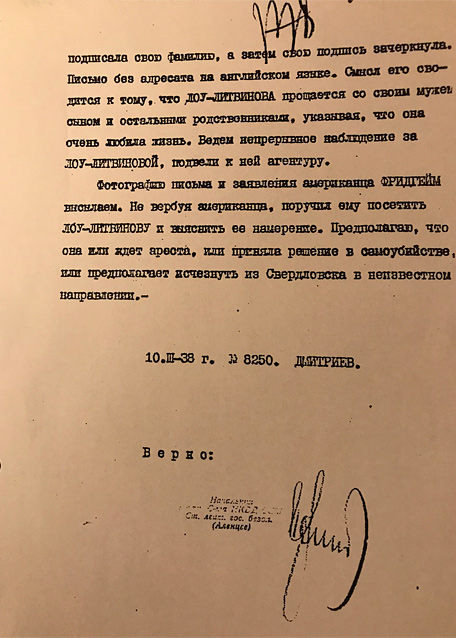

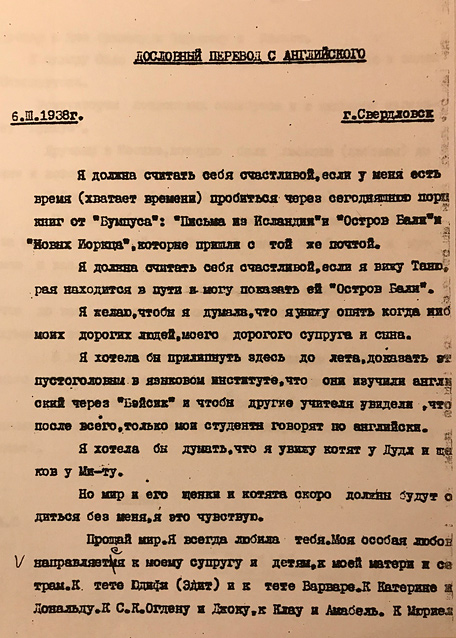

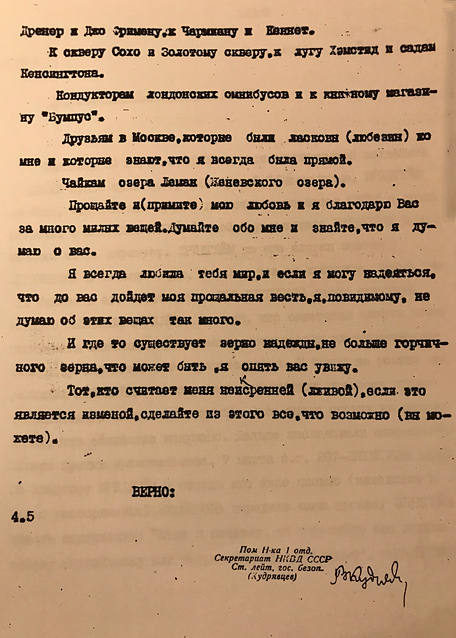

Против деда готовился процесс, об этом рассказывали его ближайшие, выжившие после лагерей, сотрудники, которые были арестованы по «делу Литвинова». Жена-англичанка создавала массу проблем, она не дружила с женами министров, жила своей обособленной жизнью и не всегда была воздержана на язык. Неизвестно, сколько доносов лежало в специальных папках ВЧК, НКВД и ЦК, но один из них до нас дошел.

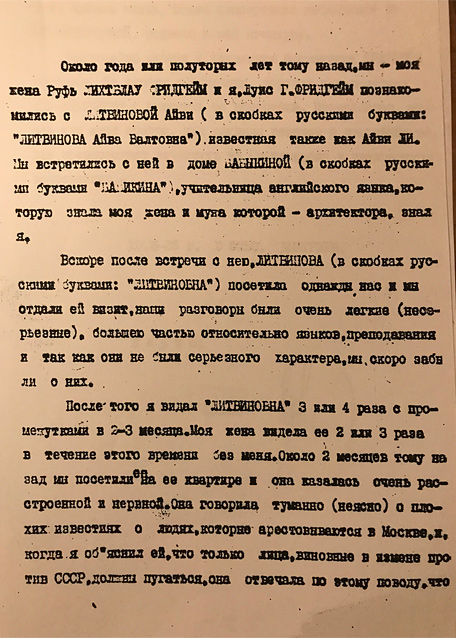

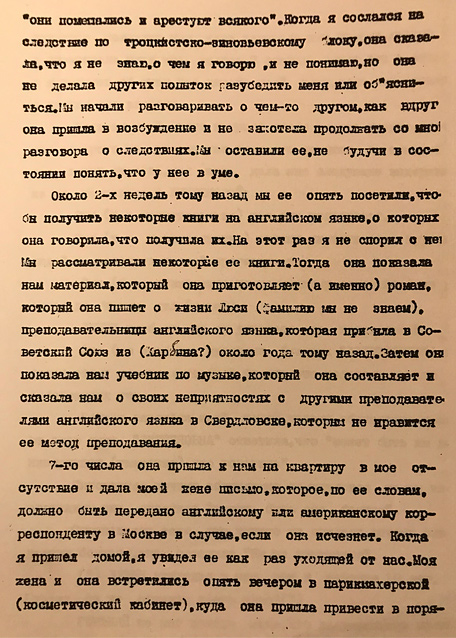

Бабушка Айви Лоу (Литвинова) в страшный 1937 год уехала из Москвы в Свердловск. На то были и семейные причины, и, возможно, опасения за свою жизнь. Во всяком случае, она поехала в Свердловск преподавать там английский язык по системе Basic English, которой тогда очень увлекалась и готова была обучить английскому по этой системе весь мир.