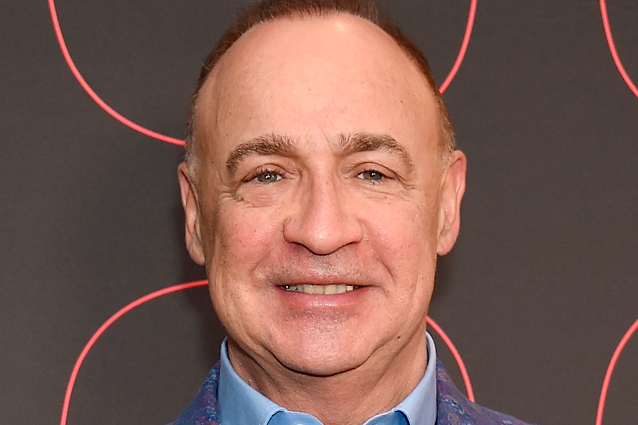

Бизнесмен Лен Блаватник: Мы проходим через Третью мировую войну

Борис Берман: Хотя мы и далеко друг от друга, все равно есть ощущение, что находимся рядом не только благодаря технике. Такое чувство, будто все мы мчимся в каком-то поезде под названием «Жизнь-2020». Поезд несется на бешеной скорости, и обстановка за окном меняется едва ли не каждый миг. В связи с этим возникает вопрос: куда мчится этот поезд?

Лен Блаватник: Мы мчимся в будущее. Как это будущее выглядит, мы не знаем, как и то, как будет выглядеть этот мир через несколько лет. Я уверен, что он не будет таким же, каким был еще год назад. Мне кажется, что в какой-то форме мы проходим через Третью мировую войну. В прошлом столетии было две огромные мировые войны, которые привели к фундаментальным изменениям в обществе, экономике, жизни практически всех людей на планете. Сейчас впервые после Второй мировой войны происходит нечто, что затрагивает всю планету одновременно. Это, конечно, не такая война, к которой мы привыкли — нет физических разрушений, но, безусловно, идет разрушение здоровья, жизней, материальных ценностей огромного количества людей, экономики, психического здоровья на разных уровнях. И как во время последней мировой, скажем, в 1943-м, сложно было представить, что будет в 1946-м, так же и сейчас трудно сказать, что будет в 2022-м или 2023 году. Но явно этот год не будет таким, как 2019-й.

Ильдар Жандарев: Вы могли бы коротко охарактеризовать те глобальные изменения, которые произошли в последнее время?

Лен Блаватник: Мне кажется, что если еще год назад мир был глобальный и тенденция на глобализацию и более тесное соединение казалась неизменной, то сейчас налицо возвращение в предыдущее состояние: каждая страна за себя, и возникают отдельные группировки государств. Идет резкая деглобализация, мне кажется, что если 2019 год был как надутый шар, который местами трещал по швам, то сейчас он сдулся процентов на 20 — в экономике, взаимоотношении людей, общении и так далее. Если вы идете по Риму сегодня, там нет тех толп людей, которые забивали раньше Ватикан и Колизей. Та же картина в Лондоне, Нью-Йорке, я уже не говорю про Китай, который не пускает иностранцев. Москва тоже стала немного другая. Наблюдается резкое увеличение влияния медицины и людей, которые при ней, на принятие общемировых решений. Правильно это или неправильно — отдельный вопрос. Ну, и большие политические изменения, которые выражаются в более агрессивном поведении стран, в конфронтации.

Борис Берман: Я упрощу вопрос. Будет хуже или лучше?

Лен Блаватник: Ответ всегда один и тот же: кому-то хуже, кому-то лучше. Поэтому наша задача, чтобы нам было лучше. А тем, кому хуже, можно или помогать, или уж принять судьбу, какая она есть.

Борис Берман: Ковид стал триггером не только страха. Он во многом изменил многие отрасли человеческой деятельности. Я не стану вдаваться в подробности, а спрошу о том, что близко нам с вами. Речь о киноиндустрии: как она изменилась за прошедший год?

Лен Блаватник: Те тренды, которые уже были видны, намного ускорились. Киноиндустрия уже переживала большие пертурбации — уже намного меньше было сборов в кинотеатрах, а больше через онлайн-стриминг. Я думаю, кино и телевидение нужно объединить одним словом «контент» и больше не разделять. Сейчас все ускорилось. Это как и в продажах через большие платформы — «Амазон», «Яндекс» и прочие, они намного увеличились, а большие и маленькие магазины закрываются налево и направо. И не только из-за карантина, просто он ускорил процесс их вымирания. И это практически во всех областях. Если посмотреть на Америку, то там продолжается производство сериалов, но и это очень сложно из-за протоколов. Они сами по себе уже дорогие в Америке — один эпизод стоит от 50 миллионов за час, а сейчас добавляется 10% минимум. То есть это от 500 тысяч до миллиона долларов только на одни ковидные протоколы за сериал. Это и дорого, и сложно, так что снимаются они не в том объеме, что раньше. Кино же вообще практически ни одного не снимается, хотя я общаюсь с главами студий постоянно. В Канаде что-то снимают, в Австралии, Германии, в Англии немного. В России уже делают намного больше, а еще больше — в Минске или Киеве, где нет вообще никаких ограничений, и люди пробираются туда легально и нелегально для того, чтобы работать. Я полагаю, что в ближайшее время будут какие-то новые модели, когда кино будет выпускаться одновременно или практически одновременно и в онлайн, и в кинотеатры. Но пройдет еще какое-то время, пока старые привычки, контракты, взаимоотношения между кинотеатрами с большими студиями не уйдут в прошлое.

Борис Берман: Сможет ли киноиндустрия оправиться после таких контузий и оправится ли она вообще?

Лен Блаватник: Конечно оправится, просто это будет в другой форме. Условно, студия Warner Brothers была одной из самых основных и традиционных, а сейчас уже Netflix самая большая. Не того качества, как киностудии, но все равно самая большая. У них уволили 20% людей, и сейчас будет еще 20%, но у них есть большая аудитория. В новом мире будет какой-то микс телевидения и кино. В России кино производится, оно субсидируется государством, поэтому проще в некотором плане, чем в Америке. Потребность смотреть у людей остается, значит, бизнес найдет свои формы. Я просто знаю по музыкальному бизнесу, в котором разбираюсь глубже: десять лет назад на рынке царили пираты, и все считали, что он умрет, потому что никто не платит. Но, когда люди слушают музыку и хотят слушать больше, они начинают понимать, что если они не платят, то ее никто не будет делать. Поэтому находится форма бизнеса, к примеру, в Apple это был downloading streaming, который начал обеспечивать достаточно денег от потребителя для производителя. Просто поиск такой формы занимает время, поэтому этот переход очень болезненный.

Ильдар Жандарев: Каждый из нас, если он, конечно, не корона-диссидент, в какой-то момент осознал серьезность всего того, что принес в нашу жизнь коронавирус. Вот этот момент осознания вами был воспринят как необходимость смириться, приспособиться к обстоятельствам или как некий вызов, на который вы должны как-то ответить?

Лен Блаватник: В моем случае было и то, и то. Кому-то врач говорит, что у него есть неизлечимая болезнь, и есть три стадии, через которые проходит человек. Сначала отрицание, потом злость, а после принятие. Я думаю, с коронавирусом и карантином так было у многих, а сейчас более активные члены общества ищут, как извлечь из этого выгоду и что нужно делать. Не сам коронавирус был тем черным лебедем, а глобальный карантин, который был практически политическим шагом. Именно карантина не мог никто ожидать, и он до сих пор на всех влияет.

Ильдар Жандарев: Какие из тех вызовов, с которыми вы сталкивались в жизни, вы считаете наиболее серьезными, судьбоносными?

Лен Блаватник: В моей жизни самым сложным была эмиграция из СССР, когда мне был 21 год. Тогда я был молод и многого не понимал, но сейчас я осознаю, что это было очень сложно и рискованно. Если бы я был старше, я бы побоялся это делать, такие вещи надо делать именно в молодости. Потом уже были вызовы в бизнесе. Следующий этап был связан с моими российскими партнерами, которые качали нефть. А потом уже последние 10–15 лет мои бизнесы, которые были в Америке, в основном музыка и нефтехимия, сильно повлияли на меня как на человека и создали то, что я сегодня собой представляю. Я бы не сказал, что коронавирус меня очень напугал. Скажем, кризис 2008 года меня испугал больше, и благодаря ему я научился корректно реагировать на подобные потрясения. К нынешнему кризису я был психологически готов, считал, что знаю, что делать, и во многом не очень пострадал, а где-то и плюсы получил.

Борис Берман: Вы человек успешный. Я не стану цитировать Forbes и другие авторитетные издания — это факт. Но успех, оцениваемый со стороны, — это совсем не то, что чувствует сам человек. Скажите, что такое в вашем представлении успех?

Лен Блаватник: В моем представлении — это считать, что я добился очень многого, быть этим гордым и довольным, но не до конца — я до сих пор к чему-то стремлюсь. По натуре я человек, у которого стакан наполовину пуст, и пока я это делаю, я живой. Хотя у меня уже меньше драйва, чем было раньше. Понятно, есть еще семья, друзья, чувство некоего баланса в мире. Я считаю, что достиг многого и в бизнесе, и в жизни, достиг внутри разумного баланса. Я не скажу, что все время счастлив, счастье — это моменты, но я доволен.

Борис Берман: Есть ли в жизни некое правило, которому вы никогда не изменяли или старались не изменять?

Лен Блаватник: Я всегда стараюсь быть максимально честным с собой и с окружающими. Все, что я делаю неправильно, я признаю и не пытаюсь найти виноватых вокруг. Очень важно брать ответственность за свою собственную жизнь. Одна из самых главных проблем американского общества в том, что все хотят, чтобы за тебя кто-то отвечал: правительство, родители, общество, твиттер. Кто-то должен тебе сказать, что ты должен делать, и в случае чего отвечать за твои ошибки. А следует учиться брать ответственность на себя. Поэтому очень важно быть честным с самим собой, особенно когда делаешь ошибки. Ну и по возможности с окружающими — все ценят открытость и прозрачность, даже если правда, которую ты несешь, многим неприятна.

Борис Берман: Как сохранить интерес к жизни?

Лен Блаватник: Чем старше и успешнее, тем тяжелее. Я лично всегда интуитивно нахожу основной бизнес-проект, который для меня абсолютно важен. Он заряжает, дает драйв, я хочу доказать, что могу это успешно сделать. Ну и должна быть личная жизнь, которая вас стимулирует. Эти два вектора, наверное, не изменились с давних времен.

Ильдар Жандарев: Многие считают благотворительность неким специфическим налогом на крупный бизнес. Как вы пришли в благотворительность? Как вы поняли, что без этого ваша жизнь будет неполной?

Лен Блаватник: Однажды, когда я выступал в Оксфорде перед студентами, меня спросили про благотворительность, и я им ответил: вы же в бизнес-школе, вы сначала заработайте деньги, а потом занимайтесь благотворительностью. Поэтому мне кажется очень важным прийти самому в ту стадию, когда ты заработал сам и у тебя уже есть потребность поделиться с другими. А когда ты перераспределяешь деньги, которые кто-то другой заработал, это может быть и полезно для тебя и окружающих, но не то же самое.

Ильдар Жандарев: Какова специфика благотворительности в еврейском мире? Есть ли какие-то особенности?

Лен Блаватник: Мне трудно сравнить, скажем, с мусульманским или христианским миром. Но специфика, наверное, заключается в наличии традиции отдавать 10% достатка. О ней я, кстати, узнал только в зрелом возрасте. Ведь я, как и любой советский человек, вырос в условиях определенной пропаганды: вот есть какие-то богатые евреи в Америке, вот пусть те и дают деньги, а мы-то тут при чем? И вот когда я уже стал этим богатым евреем из Америки, от которого все ожидают, что он пришлет деньги, я понял, какой путь следует пройти. Когда я начинал, то думал, что это просто хорошо, мне хотелось это сделать. И какое-то время, честно говоря, я думал, что этим можно заниматься как основной формой деятельности. Но вскоре мне стало понятно, что это и скучно, и не креативно. Раздавать деньги можно лучше, хуже, но это не сложно, а вот заработать деньги — сложно, и это могут немногие. Мне лично благотворительность приносит и моральный, и эмоциональный стимул. Как и в бизнесе, моя филантропия затрагивает большие проекты, такие как Оксфорд, Гарвард, Еврейский музей, которые в общем-то положительно влияют на большое количество людей. Я чувствую, что как-то улучшаю мир, а в ответ получаю позитивную обратную связь. Но есть много бюрократических организаций еврейских, в Америке в первую очередь. В таких организациях половина денег уходит на их собственную бюрократию, и, честно говоря, с ними связываться не хочется.

Ильдар Жандарев: Скажите, что для вас значит чувствовать себя евреем?

Лен Блаватник: Это чувство на уровне памяти крови. Я же рос в Советском Союзе без всякого еврейского образования. И знал о том, что я еврей только по паспорту, и родители были евреи, но никаких традиций не соблюдалось — все боялись. Я узнал, что такое Бар-мицва, когда мне исполнилось 23–24 года. Но все равно эта память на каком-то уровне ДНК или культуры сохраняется. Даже в Советском Союзе у меня большинство друзей были евреи, хотя я рос в Ярославле, там их было мало, но все тянулись друг к другу. То есть на культурно-этнологическом уровне я всегда чувствовал себя евреем. Сейчас я чувствую себя частью сообщества. Менее религиозного, но более интеллектуально-культурного, генетически соединенного с очень похожими характеристиками по всему миру и, конечно, с Израилем. Мне очень важно, чтобы оно жило и процветало.

Борис Берман: Какое вы видите будущее еврейской идентичности? Какие процессы возобладают: сплочение или, напротив, ассимиляция? Речь не об Израиле — там все понятно. Речь обо всем еврейском мире.

Лен Блаватник: Если раньше Израиль был маленькой остановкой на обочине по сравнению с остальным еврейским миром, то сейчас он уже стал чем-то большим. Несмотря на то что это все еще маленькая страна, она обладает глобальной силой. И очень много хорошего происходит именно благодаря ей. Поэтому с точки зрения еврейства Израиль очень большой фактор, без него уже трудно рассматривать остальной мир. И очень многие вопросы местного еврейства в той же Америке крутятся вокруг Израиля. Каким-то образом все определяется твоим отношением к этой стране, и поэтому я бы не разделял еврейский мир и Израиль. Я полагаю, что одна из важных причин, почему еврейство сохраняется таким, какое оно есть, уже пять тысячелетий, — это то, что роль религии в еврействе очень важна. Хотя сам я и не религиозен, как и все мои друзья. Я считаю, что религия сохранилась в своей основной форме, и это очень важно. Каким-то образом вокруг этого мы и держимся. Ассимиляция неизбежна, и даже может быть хороша для разнообразия генома — если мы воспитываем своих детей хорошими людьми-евреями, то они найдут, как продолжить еврейство. Даже если они женятся или выйдут замуж за нееврея, они их конвертируют.

Больше текстов о политике и обществе — в нашем телеграм-канале «Проект "Сноб" — Общество». Присоединяйтесь