Чай с Лимоновым

Жизнь любит «странные сближения». Одно из них случилось у меня лет 15 назад с Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым. Сегодня ему могло бы исполниться 79 лет. Но не исполнится. На самом деле он не хотел и боялся старости, страшился ветхости, болезней, немощи.

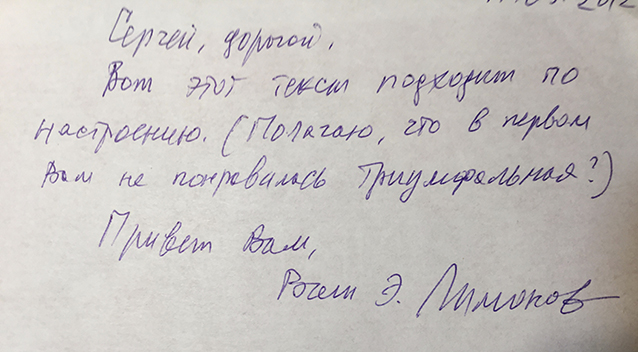

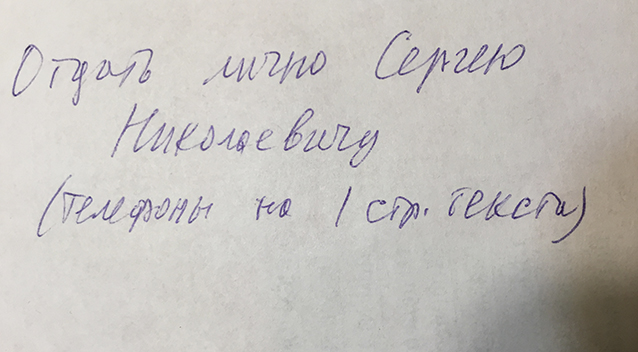

Свою последнюю книгу он назвал «Старик путешествует», находя в этом слове что-то теплое и душевное — «старик»! Так во времена его харьковской юности было принято приветствовать друг друга. Тогда все они были «стариками» — молоденькие мальчики с тетрадками от руки переписанных стихов. Думаю, что эта привычка у Лимонова с юности. Ни один из его текстов, предназначенных в журналы, которые я редактировал, не был напечатан на пишущей машинке или принтере. То ли он не владел машинописью, то ли не считал нужным тратить время на освоение компьютера. А мне было как-то неловко его спросить.

К тому же мне самому нравился момент нашей какой-то непонятной, необъяснимой близости, которая возникала всякий раз, когда я брал в руки его рукопись, эти густо исписанные странички, помеченные снизу «Лимонов-1», «Лимонов-2», «Лимонов-3». В эти моменты я чувствовал себя каким-нибудь Эккерманом или Софьей Андреевной, в очередной раз садящейся переписывать начисто «Войну и мир».

По счастью, тексты его были не длинные, а почерк вполне себе четкий и понятный. Без артистических вензелей и завитушек, нормальный почерк психически уравновешенного человека, имевшего в советской школе по урокам чистописания четверку. А может, и пятерку? Кто знает. Сейчас уже некого спросить.

У Лимонова были сложные отношения с собственным прошлым. Он и ненавидел его, и презирал, и втайне любил. «У нас была великая эпоха» — фраза, ставшая названием одного из его лучших романов, ключ к пониманию самого существа творчества Лимонова и исторической правды, которой он придерживался. Кто-то слышит в этой фразе ностальгический вздох, а кто-то усматривает в ней руководство к действию: мол, имперского величия, конечно, не вернуть, но отдельную великую жизнь прожить можно.

С самого начала Лимонов придумывал и режиссировал себе эту судьбу. Гулять под соснами Переделкина, есть постный суп в писательской столовой, ликовать при виде собственного собрания сочинений и жалко вымаливать свои потиражные — все эти радости не для него.

«Мне нужен нал, нал!» — кричал он в телефонную трубку своим мальчишеским противным дискантом. В этот момент мне хотелось его обнять, успокоить, провести рукой по седому бритому бобрику затылка. Ну что ты так нервничаешь, старик? Будет тебе твой нал!

Он был нетерпелив, неуживчив, подозрителен. Вокруг были одни враги, поставившие себе цель засадить его снова в кутузку или лишить последних средств к существованию. И даже на скромные гонорары, которые ему полагались за публикации в «Сitizen K» и «Снобе», они тоже норовили наложить свои алчные паучьи ручки.

Так во всяком случае это выглядело в его пересказе, когда мы оставались с ним вдвоем в его съемной квартире на Фрунзенской.

Подробностей его финансовых обстоятельств я уже не припомню: какие-то бесконечные суды, штрафы, акты о привлечении к административной ответственности, миллионный иск Лужкова, алименты на детей Кати Волковой. Он был весь в долгах.

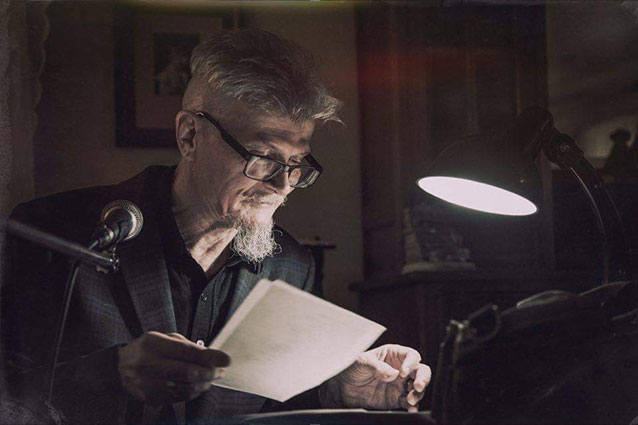

Время от времени Лимонов вытаскивал свое худенькое тело из продавленного кожаного офисного кресла и начинал метаться по пустой комнате, выкрикивая проклятья. Шипел, пыхтел, шевелил усами. Старый, седой, полуслепой мальчик в очках с линзами минус десять. Наверное, перед своими бритоголовыми соратниками он не мог себе позволить выглядеть слабым и загнанным. С ними он был железным вождем, зовущим в бой. А со мной будто снимал свою непробиваемую броню, шлем революционера, борца с ненавистным режимом и буржуазными ценностями.

Даже не знаю, чего в этом было больше — откровенного эксгибиционизма или человеческого доверия? Нереализованного актерства или мимолетного желания «излить душу»? Потом, откричав и отшумев, он вполне миролюбиво говорил: «Чай будете?» — и уходил на кухню греметь посудой.

Мы пили некрепкий чай цвета орехового дерева из граненых стаканов вроде тех, что подают проводницы в поездах дальнего следования. И в эти моменты он становился тихим, мирным, беззлобным. К нему возвращались его ирония и артистизм.

Он смешно рассказал мне про свои визиты к Лиле Брик на Кутузовский и про то, как она полюбила его вторую жену Леночку. Восхищалась ее тонкими ручками и нежными запястьями. Даже хотела подарить дорогущий браслет, доставшийся ей в качестве свадебного подарка то ли от папы Когана, то ли от свекра Брика. Но в последний момент, как это часто бывает со старыми людьми, передумала и ограничилась одной фотографией, написав на ее обороте: «Леночке и Эдику Лимонову — не очень красивая Лиля».

Не очень красивая, потому что явно комплексовала перед юной красотой Лены Щаповой.

Рассказывал он мне и про последнюю любовь Маяковского Татьяну Яковлеву, с которой познакомился в Нью-Йорке. Она была высокая как жердь и очень худая. Такая скелетообразная клоунесса с нарисованным ртом и бровями. Видя бедственное материальное положение Эдика, подкидывала ему работу — отдавала перешивать ему свои старые платья. Знал он и ее мужа — Алекса Либермана, хитрого лиса с серебряной щеточкой усов. Он руководил всем глянцем Conde Nast и считался одной из ключевых фигур нью-йоркского high society.

Но чаще наш разговор за чаем сворачивал на бывшую жену Лимонова Леночку Щапову, ставшую графиней де Карли, с которой он почему-то не захотел увидеться, когда в последний раз приезжал в Рим. Почему? «Я не хочу встречаться с людьми из прошлого». Тем не менее она пришла на одну из его римских встреч с читателями. Заплатила, как все, за входной билет и сидела в четвертом ряду, никем не узнанная, не замеченная, не нужная. Бывшая муза и жена, захотевшая напоследок взглянуть на того, благодаря кому вошла в историю мировой литературы под фривольной кличкой «Козлик». И эта их «невстреча» в Вечном городе была словно запоздалая месть за все страдания и муки, которые Лимонов претерпел когда-то по ее вине.

В мае прошлого года на аукционе «Антиквариум» в Москве были выставлены на продажу его письма к ней — юные, беззащитные, несчастные. В память запали строки:

«Я тебя так люблю, что когда думаю о тебе, у меня на глазах выступают слезы и начинается жар…»

И еще:

«Элен, я правда так потрясающе люблю тебя, что самому страшно, и вроде гремит гром, и сверкают молнии, и слезы на глазах… Я очень смеялся своей так называемой чувствительности, пока не прочел случайно, что Франциск Ассизский имел “дар слез”. Раз о самом Франциске Ассизском пишут с гордостью, что он имел дар слез, так и мне стыдиться нечего, и я стал гордиться».

В конце концов и этот дар покинул Лимонова. Все слезы высохли. Молнии отсверкали. Те, кого он любил, умерли или превратились в руины. А его жизнь стала похожа на безводную пустыню или выжженную беспощадным солнцем улицу, по которой, шаркая подошвами, тащится больной русский писатель в неудобных, но красивых туфлях с пряжками — подарок какого-то богача-поклонника. Именно так Лимонов описал свой последний променад по Парижу 14 июля в День взятия Бастилии в своей посмертной книге «Старик путешествует».

Но тогда на Фрунзенской, когда мы пили чай, обжигая пальцы о граненые стаканы, он был еще полон молодого задора и планов. Он вдруг полюбил ходить в кино на утренние сеансы для пенсионеров и школьников, прогуливающих уроки. Например, в кинотеатр «Октябрь». И билеты дешевые. И народу — никого. Сидишь один в зале, ешь попкорн. Красота!

Впрочем, один он тогда уже никуда не выходил. Всегда с ним рядом были охранники. Строгие юноши в черных пальто с объемными плечами, какие носили манекенщики Славы Зайцева в 80-е годы. Они обычно маячили где-то у лифта или подъезда, с трудом выговаривали «Эдуард Вениаминович», но были предупредительны и молчаливы, как дормены в колониальных английских отелях.

Иногда компанию Лимонову составляла мне неведомая, но, по описаниям, совершенно неутомимая и обольстительная Фифа. Это она его таскала на утренние сеансы. С ней он жевал из одного ведерка свой попкорн и смотрел новые фильмы. Потом они ехали домой, чтобы выпить шампанского, обсудить просмотренное кино и заняться любовью. О последнем он сообщал мне с нескрываемым торжеством в голосе. Причем никогда не произносил банальный термин простолюдинов «трахаться», но всегда — куртуазное выражение французских романистов «заняться любовью». Faire l’amour.

Это был один из способов для него оставаться в творческом тонусе. Революция и секс — то, что всегда заводило Лимонова, возбуждало, что делало его прозу такой мускулистой, упругой и призывно молодой. Сам он был из породы стареющих сладострастников. Кстати, первым это распознал в нем старший друг и коллега Joseph, Иосиф Бродский, сравнивший героя и автора «Эдички» со Свидригайловым. Для пуританской Америки такое сравнение прозвучало бы как контрольный выстрел в затылок. Тогда издателю хватило ума не помещать слова Иосифа Александровича на обложку книги, иначе о литературной карьере на Западе Лимонову пришлось бы забыть навсегда.

Был ли он растлителем юных и невинных дев, утверждать не берусь. А слепо доверять всем его признаниям и откровениям не стал бы. Но знаю, что дамы ему попадались по большей части бывалые, опытные, вполне способные за себя постоять. Они и уходили от него, и изменяли ему, и доставляли массу хлопот и неприятностей. И образ той самой молодой кобылки Фифы, несущейся в своих новеньких кроссовках по раскаленному июльскому Парижу, пока старик, обливаясь потом, пытается за ней поспеть, — это на самом деле есть образ возмездия. Жалкий итог любовной гонки длиною в 60 с гаком лет.

Что касается его политической борьбы, то в какой-то момент она вся свелась к стоянию на Триумфальной площади 31-го числа каждого месяца, где, разумеется, есть 31-е число. Больше, чем своими книгами, Лимонов гордился проектом «Стратегия-31». И каждый раз пытался мне втолковать, как важно добиться от властей свободы мирных собраний.

— Ну хорошо, добились, собрались, а дальше-то что?

— Если нас будет тысяч 80, тогда можно идти на Кремль.

— А там вас ждут?

— Разумеется, нет. Тут надо действовать решительно и внезапно.

Полагаю, что в свои планы Лимонов посвящал не только меня, поскольку очень скоро рядом с памятником Маяковскому вырыли котлован. Предполагалось, что там будет подземный паркинг, а до этого будут вестись археологические раскопки. Какие такие раскопки, если под площадью давно вырыт тоннель Садового кольца, непонятно. Потом там все застроили, засадили березками и рулонной травкой, повесили качели, расставили лавочки. Отдыхайте, граждане, и забудьте о «Стратегии-31», как о страшном сне!

Лимонов продолжал гневаться, бушевать и уклоняться от уплаты бесчисленных штрафов. Обвинял либералов в конформизме и соглашательстве. Порвал с правозащитниками, рассорился с Людмилой Алексеевой. Поддержал Крым, осудил Путина за нерешительность и недостаточное усердие в Донбассе (сегодня, легко предположить, был бы в восторге). Успел посокрушаться над приговором киномагнату Харви Вайнштейну, увидев в нем приговор всей застойной системе патриархата. Приходил выступать в программе Владимира Соловьева. Возмутился наглости Дудя, чей интерес к его персоне свелся к известной сцене на пустыре в «Эдичке», и не скрывал, что завидует Навальному («такие сероглазые и высокие всегда нравятся женщинам за сорок»).

До последнего вздоха продолжал неистово ненавидеть богатых за жадность и презирать бедных за покорность судьбе. А под конец, уже совсем больной, после всех своих химий, еле дышащий, из последних сил собрал куски разрозненных воспоминаний, пейзажей, портретов, ситуаций. Его последняя книга «Старик путешествует» — отличный образец искусства кройки и шитья. Все, что можно было сделать из своей жизни и дневниковых записей на коленке, он сделал.

«Я хотел смахнуть со стола моего сознания прошлые ощущения, хотел полностью заменить себе сознание. Не совсем удалось. Иной раз — совсем не удалось. Прошлые ситуации и люди из моего прошлого все же пробивались ко мне».

Мне кажется, что, когда он резал, шил и клеил свою новую книгу, он невольно возвращался в свое портновское прошлое, когда избранные члены Союза советских писателей — Аксенов, Окуджава, Евтушенко — ходили в сшитых им собственноручно джинсах клеш. И никто из них даже не мог себе представить, что этот портной из Харькова, приехавший покорять столицу, этот застенчивый малый, бравший недорого, но работавший на совесть, и есть самая настоящая звезда, о которой еще будут писать книги, снимать фильмы, чьи произведения будут изучать в западных университетах.

…Я допиваю свой чай. Беру у Лимонова из рук очередной прозрачный файлик с рукописными листочками. Мне пора. Он идет провожать меня по длинному коридору и терпеливо ждет, пока приедет лифт. Старая школа. Нельзя захлопывать дверь, пока не ушел гость. Оглядываюсь на него и вижу, как луч света, идущий из окна, проникает в дверной проем, нежно серебря его седые волосы и просвечивающие сквозь них залысины.

— После нашего разговора я так остро почувствовал, как скучаю и по Лиле, и по Татьяне, и по Алексу Либерману.

В его голосе как будто слышится даже некоторый укор.

— Вся «Книга мертвых», — удивляюсь я.

— А по живым скучать что-то не получается.

Мы прощаемся. Я стою в кабине лифта. И еще какое-то время мы просто молча глядим друг на друга, пока не закроются дверцы.

___________

*Деятельность организации запрещена в России