Пушкин и памятники

Из книги Юрия Александровича Молока «Пушкин в 1937 году» (Москва, Новое литературное обозрение, 2000)

Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романа

Среди коротких заметок Ю. Н. Тынянова, затерянных в старых журналах, есть одна, которая еще не привлекла к себе особого внимания исследователей, да, может быть, и не заслуживала того, если бы не касалась главной темы творчества Тынянова — теоретика и историка литературы, и особенно Тынянова-прозаика. Речь идет о Пушкине, точнее, о памятнике Пушкину — одной из главных идей культуры 1930-х годов, идеи, в обсуждение которой был втянут и Тынянов.

Мы имеем в виду его статью «Движение», опубликованную в пушкинском номере ленинградского журнала «Звезда» (1937. № 1), приуроченном к 100-летию со дня гибели поэта. Открывался номер стихами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», которые приобретали здесь несколько другой смысл, чем вкладывал в них поэт, размышляя, подобно Горацию и Державину, о суде потомков в рамках литературной традиции. Авторская исповедь, не публиковавшаяся поэтом при жизни, читалась в те юбилейные годы как риторическая ода уже другого, непушкинского времени, вроде: «Слушайте, товарищи потомки…» В юбилейном номере журнала фигурировало немало биографических и внебиографических двойников Пушкина, вплоть до однофамильцев поэта, даже не поэта, а памятника поэту. (Так, в повести Б. Лавренева фигурировали уже два Пушкина: комендант Детского Села, военмор Александр Семенович Пушкин, и памятник его великому однофамильцу в царскосельском парке.) Печатались и другие посвященные Пушкину опыты современной литературы — например, вариации на темы пушкинской прозы, скажем, повесть для кино М. Блеймана и И. Зильберштейна «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», не говоря уже о прямых «литературных двойниках» пушкинских произведений, таких, как искусная мистификация Михаила Зощенко «Шестая повесть Белкина», которую пушкинисты вполне могли выдать за вновь обнаруженную рукопись самого поэта.

Переход из одной эпохи в другую представлялся в 30-е годы прямым и легко осуществимым. От авторского словесного памятника к памятнику в «материале» — граните, мраморе или бронзе. Рядом с «нерукотворным» возникала идея нового «рукотворного» памятника, встроенного в текст новой эпохи и новой культуры. Говоря словами одной из ранних тыняновских статей, Пушкин был «выдвинут за эпоху»1.

Сама композиция мемориального номера журнала была симметричной. Стихотворный пушкинский «Памятник», подобно тексту, выбитому на пьедестале, открывал журнал, а роль собственно памятника заменял словесный портрет: «Каким должен быть памятник Пушкину?»

Строго говоря, дискуссия на эту тему началась еще в предыдущем номере журнала (шла в трех номерах) под девизом «Памятники великим писателям». Речь шла о новом литературном плане Ленинграда, о «географии памятников», как называлась статья архитектора Е. Катонина. Скульпторы В. Козлов и Л. Шервуд, будущие участники конкурса на новый памятник, перевели разговор на Пушкина. Этот разговор был продолжен в юбилейном номере журнала, став своего рода литературной программой будущего памятника. Круг участников дискуссии был расширен. Кроме скульптора В. Лишева («Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре») слово было предоставлено народному артисту Борису Бабочкину, прославившемуся в роли Чапаева («Пушкин — победитель»), писателю В. Каверину, незадолго перед этим опубликовавшему роман о пушкинистах «Исполнение желаний» (его статья называлась «Памятник гению»). Открывался раздел статьей Юрия Тынянова.

Неудивительно, что в этой дискуссии ему была отведена роль самого авторитетного судьи. Правда, в публиковавшихся одновременно в другом ленинградском журнале — «Литературный современник» — главах тыняновского романа, которые критика считала «прологом, вступлением к великой жизни»2, Пушкин в нем был еще «ребенком и отроком»3, он только покидал лицей. Но именно с Тыняновым связывали надежды на создание нового литературного памятника поэту, который, как мы знаем, остался незавершенным, так же как новый скульптурный памятник Пушкину в те годы вообще не был осуществлен.

Великая жизнь оказалась недописанной Тыняновым. Что касается памятника поэту, то он так и остался в те годы на уровне идей (дело не пошло дальше конкурсных проектов), само обсуждение которых, однако, стало характерным фактом культуры 30-х годов, с их риторическим пафосом сотворения новых идеалов и переосмысления, больше отрицания, старых. Такой сдвиг в общественном сознании — от литературного образа поэта к памятнику поэту — имел свою традицию, которая сложилась к концу XIX века.

I

Русский XIX век, так жестоко расправившийся со своим первым поэтом, как бы искупал свою вину, собрав народные деньги и открыв 6 июня 1880 года в Москве памятник Пушкину, «крещенный» речами Достоевского, Тургенева, Аксакова. Возвращение поэта в русскую культуру сопровождалось актом ее духовного самосознания, складывавшегося уже в послепушкинскую эпоху. Только литература, создавшая поэзию «мести и печали», избравшая своими героями Катерину и Базарова, Соню Мармеладову и князя Мышкина, могла возвести в ранг героя поэта-гения и поэта-жертву одновременно. В один день его канонизировать и его оплакивать.

Эта нота преклонения-покаяния звучала даже у тех, кто сам непосредственно не присутствовал на пушкинских торжествах. Например, у А. А. Фета: «Исполнилось твое пророческое слово: Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой лик…». «Стыд» и «лик» — как далека была эта лексика от возвышенной риторики самых близких современников поэта: «Блажен, кто пал, как юноша Ахилл…» — так начинал В. Кюхельбекер свои стихи к лицейской годовщине 1837 года, первой годовщине без Пушкина. Ни романтический Пушкин О. Кипренского, ни «домашний» В. Тропинина, ни мраморные бюсты С. Гальберга и И. Витали уже не отвечали в 80-е годы тогдашним представлениям о поэте. В этом смысле характерен скромный офорт Л. Дмитриева-Кавказского, современный не Пушкину, а памятнику Пушкину, где поэт выглядит старше своих лет. «Таким, может быть, был бы Пушкин, дожив до 50 лет, но едва ли он мог быть и был таким при жизни», — писал о нем еще первый историк пушкинских портретов4. Сдвиг в возрасте оказался сдвигом в историческом времени и был продиктован намерением продлить, «выдвинуть за эпоху» образ поэта. Об этом говорит здесь отход от иконографии поэта и присутствие на полях одного из оттисков «чужого текста» — офортной ремарки в виде наброска головы Достоевского. (Потом у Пушкина появятся и другие спутники, тоже не обязательно из числа его современников, как, уже в 30-е года нашего века, Андрей Белый на тройном портрете работы К. Петрова-Водкина5.) Говорит о том же и образ самого поэта, так не похожий ни на один из его прижизненных портретов, как будто перед нами не Пушкин, а страдальческий лик Достоевского.

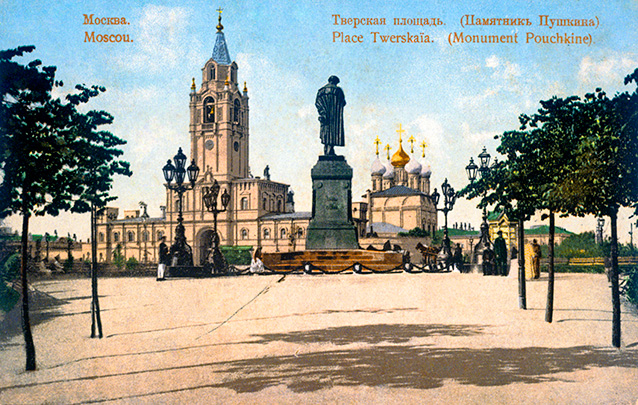

Опекушинский памятник, выдержанный в классицистических нормах, хотя и с некоторым романтическим оттенком, не поддается такому прочтению. Однако нота скорби и печали, или, как говорили современники, задумчивости, сквозит и в склоненной голове поэта, и в коротком шаге его развернутой и тоже несколько склоненной фигуры, и в жесте руки, обращенном не во внешний мир, а к себе. Отказ скульптора от многофигурной композиции и выветрившихся к тому времени аллегорий, не мраморная, а бронзовая, черная фигура одинокого поэта, как отдельного человека, дают ему еще и другой план образа — выразительный силуэт. К этому следует прибавить, что этот памятник был как бы авторизован самим поэтом. Подобный характер ему придавали две последние строфы пушкинского стихотворения, текст которых был высечен на пьедестале. С левой стороны: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…»6, с правой: «И долго буду тем любезен я народу…»7. Первую строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» восполняла фигура поэта. Памятник Пушкину и «Памятник» Пушкина, не имеющий прямого отношения к опекушинской статуе, оказались вместе, в одном историческом времени. Неудивительно, что текст надписей читали как текст скульптурного памятника, который один из современников его открытия бесхитростно перефразировал: «Ты памятник себе воздвигнул превосходный…»9

Прописав Пушкина напротив Страстного монастыря, в самом центре Москвы, памятник приобрел черты некоего мемориального надгробия, тем более что ни точное место рождения поэта (где-то на Немецкой улице), ни день и место его захоронения (где-то в Святых горах) не отложились в исторической памяти. Поэтому и открытие памятника в 1880 году в некотором роде возмещало несостоявшиеся в 1837 году гражданские похороны Пушкина. Или — походило на его перезахоронение. Это и позволило сохранить за скульптурным памятником роль места и роль объекта поклонения поэту, а рядом с монументом — и возникнуть литературному мифу.

Собственно литературный образ памятника Пушкину начал складываться буквально в тот же день, когда он был водружен на Тверском бульваре. Литературная и историческая жизнь памятника достроила скульптурный образ, который удовлетворял далеко не всех современников. Почти забыты теперь слова И. Н. Крамского, адресованные П. М. Третьякову после открытия монумента: «Вы находите, что фигура жалкая, по-моему нет. Это не фигура поэта, это правда, но приличный статский человек — вот и все»10.

Однако классицистический тип созданного А. М. Опекушиным памятника сохранил за ним на многие годы (сохраняет и до сих пор) роль объекта поклонения поэту, в чем прежде всего нуждалось русское общество. Как писал в предисловии к библиографическому указателю, выпущенному через пять лет после открытия памятника, его составитель, «более тысячи сочинений, статей, стихотворений и т. п., написанных по поводу этого торжества в разных местностях нашего отечества, где только приютился печатный станок… свидетельствуют о повсеместном почитании и любви к нашему великому поэту»11. Среди этих сочинений было немало любительских, но они, этот второй, третий сорт литературы, канонизировали памятник «снизу», начав ту традицию поклонения и идолопоклонства, которая дожила до наших дней.

Для поэзии памятник оставался объектом канонизации Пушкина, с которым каждое новое поколение вступало в сложные взаимоотношения. Возлагало венки или пыталось разрушить идолопоклонство, обращаясь к памятнику как к двойнику поэта. Для новой русской поэзии — для символистов и особенно футуристов — такая канонизация Пушкина давала возможность переноса полемики с наследием поэта на скульптурный образ поэта. Новая русская поэзия уже не испытывала комплекса вины перед Пушкиным, и бронзовая статуя была для нее олицетворением поэта, возведенного в ранг памятника, литературного и скульптурного канона.

Вместе с тем пушкинская традиция недвижной и ожившей статуи12, игры с памятником и игры в памятник, дает о себе знать и в поэзии нового времени. Слово сдвигает памятник с пьедестала и перемещает его в другое пространство. Примером такого романтического сплетения топографических координат памятника и биографических — поэта могут служить стихи раннего Пастернака:

Спит, как убитая, Тверская, только кончик

Сна высвобождая, точно ручку.

К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,

И дело начинает пахнуть дуэлью…

Памятник Пушкину становится литературным образом, который органически врос в жизнь Москвы, стал своего рода восклицательным знаком в тексте города и укоренился в русской поэзии и прозе, в русском искусстве. В «Воспоминаниях» К. Коровина и стихах В. Хлебникова, Б. Пастернака, В. Маяковского, в прозе И. Бунина, М. Цветаевой, А. Платонова, М. Булгакова, вплоть до И. Ильфа и Е. Петрова неизменно присутствует памятник на Тверском бульваре. И. А. Бунин видит, как «вдали с благостной задумчивостью высится Пушкин» («Митина любовь», 1924), «чугунная фигура задумавшегося Пушкина» («Казимир Станиславович», 1916). В рассказе А. Платонова «Путешествие воробья» старый музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину («У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, продавцы газет из местного киоска, и все умолкали в ожидании музыки. Потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь»).

Судьба поэта наложилась на образ памятника и в простонародном истолковании, как образ городского фольклора. Характерен в этом смысле разговор Константина Коровина, позднее зафиксированный в его парижских воспоминаниях, с одним из мастеровых Большого театра, в представлениях которого все едино — реальность и легенда, вчерашний день и сегодняшний, наконец, памятник Пушкину и сам Пушкин: для него они — одно лицо (как в детской памяти Марины Цветаевой):

— Кто, — спрашиваю я, — сочинил «Руслана и Людмилу»? Знаешь, Василий?..

— Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара. От Страшного монастыря.

— Это памятник ему, — говорю.

— Знаем, сочинитель. Его вот застрелили…

— Зря, — говорю я, — дуэль была…

— Ну да, скажут Вам… Господа-то не скажут правду-то… а мы-то знаем…

— А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли Вы? — вдруг спросил меня Василий…

— Нет, не знаю, — удивился я. — Отчего?

— А вот потому и голову наклонил, и без шапки, значит, снял и говорит, значит: «Прости, говорит, меня, народ православный…»

— Что ты, Василий. Кто это тебе сказал?

— Чего сказал… Там написано, на памятнике сбоку.

— Да что ты, Василий, где? Там это не написано…

— Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. А ты уж смекай, как знаешь…13

«Мое поколение, — писал М. О. Гершензон, — вероятно, последнее, которое еще молодило в жизни хоть и слабые следы живого Пушкина… В Кунцеве, летом, присела возле меня ветхая старушка с котомкой и рассказала… что была она крепостная и принадлежала Нащокину Павлу Воиновичу… и, бывало, придет Александр Сергеевич Пушкин, тот, чей памятник на Тверском бульваре, и уж всегда требует, чтобы она ему прислуживала; и раз живописец стал писать его портрет, лицо написал… и живописец остальное, т. е. плечи и грудь, писал с нее…»14. Так по Москве, около памятника, еще ходили подлинные или мнимые тени людей, знавших самого поэта.

В ироничные 20-е годы, годы не Пушкина и не памятников, сам монумент как будто вынесен за скобки — как в знаменитом романе И. Ильфа и Е. Петрова, для героев которого памятник Пушкину существовал как адрес на карте Москвы15, а «Медный всадник» — всего лишь как повод для сатирических куплетов16.

Монумент прижился в Москве, стал совсем своим, почти домашним («На Тверском бульваре очень к Вам привыкли», — скажет Маяковский). Из возвышенной риторики памятник перемещается в лирическую, даже сентиментальную, городскую прозу. Потом переходит в разряд «низких», или, по терминологии Ю. Н. Тынянова, «вторых», «младших» жанров. Переходит в бытовую, разговорную речь. Так возникает некий неологизм, имевший хождение в различных вариантах сокращенного словосочетания от «Памятника Пушкину». У Булгакова в «Дьяволиаде» памятник упоминается как «штука», которая «всей Москве известна», опознавательный знак мифического чичиковского предприятия — «Пампуш на Твербуле». Такое шутливое сокращение было придумано не в эпоху, названную О. Мандельштамом «эпохой Москвошвея», а имело хождение еще в гимназические времена: «Жду тебя, мой друг Карлуша, на Твербуле, у Пампуша!»17

Все это знаки литературной биографии и житейской истории московского памятника, которые в Ленинграде имел только «Медный всадник», тоже переживший свою полосу снижения образа. Надо ли много говорить, что в 20-е годы мысль о романе про Пушкина вряд ли приходила Тынянову в голову. Он начинал не с Пушкина, а с его окрестностей, повести о Кюхельбекере. Идее нового памятника Тынянов тогда предпочитал «Восковую персону».

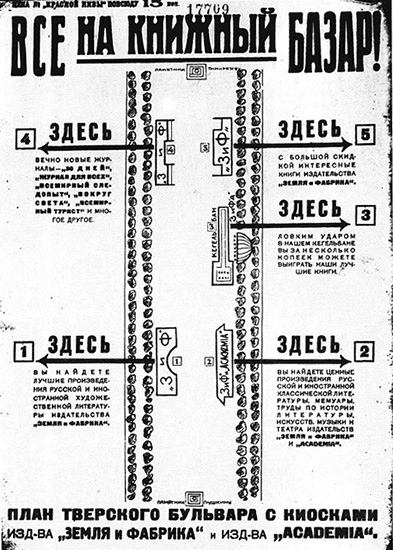

Наряду с литературной, у московского памятника была своя художественная и фотографическая биография. Некоторое время она еще включала в себя Страстной монастырь, как в кубофутуристическом панно А. В. Лентулова «Тверской бульвар. Страстной монастырь» (1917), затем взгляд художников переместился на сам бульвар, где в конце 20-х годов проходили книжные базары, картина С. А. Лучишкина так и называлась — «Праздник книги. Тверской бульвар» (1927). Потом памятник возникал отдельным силуэтом, но уже без монастыря, на юбилейных литографиях П. И. Львова и П. В. Митурича. Характерно, что знаменитый мхатовский спектакль «Последние дни» (1943, декорации П. Вильямса), где, согласно замыслу М. Булгакова, сам Пушкин фигурирует лишь за сценой, завершался проекцией на театральный задник силуэта опекушинского монумента. «Чугунный человек, чуть наклонив голову, смотрел в зрительный зал»18.

Более населенной была иконография фотографическая. Памятник непременно фигурировал и на открытках старой Москвы, и на праздничных страницах советских иллюстрированных журналов — то с воткнутыми в него красными флажками, то с воздушными шариками на первомайских праздниках. Он фигурировал как часть перестраивающейся улицы Горького в фотоальбомах «От Москвы купеческой к Москве социалистической» (1932) и «Москва реконструируется» (1939). Фотография не только документировала реальность, но и фиксировала инсценировку открытия новых пушкинских памятников. В Ленинграде — закладку нового монумента, в Москве — открытие старого монумента с новой надписью. Такова известная фотография митинга 10 февраля 1937 года, на котором, как писали газеты, присутствовало 25 тысяч человек. «Памятник освобождается от покрывала, скрывавшего текст подлинных пушкинских стихов, высеченных к юбилею на гранитном пьедестале.

Гремит „Интернационал“»19. Интересно сравнить эту фотографию с наброском Николая Чехова, зарисовавшего сцену подлинного открытия памятника 6 июня 1880 года. Любопытная деталь, отмеченная этим снимком, — присутствие на площади сразу нескольких Пушкиных: кроме самого монумента, на панно, установленном на колокольне Страстного монастыря, на рекламном щите у кинотеатра «Центральный», где в это время шел фильм «Юность поэта», на портретах в руках у демонстрантов. В этом смысле пушкинский митинг мало чем отличался от праздничных манифестаций на Красной площади, где к Мавзолею с фигурами вождей на трибуне демонстранты несли их же портреты. Тиражирование «главных героев» было знаком того времени, в 1937 году в их число попал и Пушкин.

Вместе с тем наряду с официальными манифестациями юбилей пробудил и искренние чувства к поэту, вызвавшие новый интерес к его памятнику. В истории «ожившей статуи» это были знаменательные дни. «Мы посвящали Пушкину стихи, сочинения, мечты, — вспоминала позднее тогдашняя школьница. — Пушкин снился нам. Мы говорили с ним как с живым… Пушкин, Пушкин, Пушкин… Встретив новый год, мы отправились на Тверской бульвар… Мы читали Пушкину его стихи. Без конца читали»20.

Именно эта мифологическая аура делала московский памятник фактом не столько истории русской скульптуры, сколько фактом русской, а потом и советской культуры.

II

Мы совершили такой пространный экскурс в историю московского памятника и должны будем еще вернуться к нему не только с целью расширить рамки дискуссии, очерченной ленинградскими участниками и ленинградскими идеями. Не только потому, что ленинградец Иосиф Бродский, думая о Пушкине, вспоминал московский памятник:

Пустой бульвар.

И пение метели.

И памятник убитому поэту.

Пустой бульвар.

И пение метели.

И голова опущена устало…

Прямо или за скобками дискуссии о предполагаемом памятнике в Ленинграде фигурировала и статуя Пушкина на Тверском бульваре. Фигурировала отнюдь не в качестве образца для подражания. Так, называя московский памятник «равнодушным», В. Каверин писал: «Перед нами скорее опоэтизированный чиновник, нежели поэт», почти дословно повторяя слова, сказанные в свое время Крамским. Опекушинский памятник не удовлетворял в 1930-е годы и тех, кто относил его к лучшим из поставленных до революции, например Бориса Бабочкина, который говорил, что этот монумент не дает «ясного представления о Пушкине, его эпохе, его творениях». В отличие от других, Тынянов не упоминает прямо Опекушина, но его слова — «величавая статуарность, неподвижность вросшего в землю монумента — все это враждебно представлению о Пушкине», — можно прочесть и как характеристику опекушинского памятника, особенно если вспомнить тыняновское отношение к наследию XIX века, например, к гоголевским иллюстрациям Агина или Боклевского21. К тыняновской характеристике «застывшего и неподвижного» присоединится и Виссарион Саянов, прямо адресовав ее «статуе на Пушкинской площади в Москве».

Нетрудно заметить в этих нападках дань традиционной ревности Петербурга к памяти поэта. Еще на петербургских торжествах 1880 года в связи с открытием памятника в Москве Д. Минаев выступил со стихами, в которых были строчки, повторявшиеся как рефрен с незначительными вариациями, но с нарастающей интонацией:

Не отдадим Москве поэта:

Он наш не менее Москвы!..

Нет, мы не отдадим поэта:

Он наш не менее Москвы!

Так нам не уступать поэта?

Он наш не менее Москвы!

Нет, не уступим мы поэта:

Он наш не менее Москвы!

(Эти чувства остались неутоленными и много позднее; в канун столетия со дня гибели поэта Е. Полонская писала: «Могилы его в этом городе нет, / Но кровь его в городе нашем».) Тогда же, после чтения стихов Д. И. Минаева, возникла уже не первый раз мысль «выразить свое уважение к Пушкину достойным памятником на одной из площадей столицы»22. Однако, действительно неудачный петербургский памятник поэту, установленный по одной из ранних моделей того же Опекушина в 1884 году, через четыре года после московского, стал еще в свое время объектом сатиры. Неудивительно, что теперь, при обсуждении вопроса «Каким должен быть памятник Пушкину?» старая петербургская статуя у одних вызывала «недоуменное раздражение» (Е. Катонин), на других производила «жалкое впечатление» (В. Каверин), третьи говорили, что она «не делает особенной чести русской скульптуре», и предлагали перенести ее в Михайловское (В. Саянов). Такое отношение к петербургскому памятнику неизбежно проецировалось на московскую статую, некоторые вообще не делали между ними различия. «Это памятники в узком значении этого слова, — писал В. Лишев, — т. е. фигура поэта, лишь напоминающая о том, что был такой поэт Пушкин, и выглядел он внешне примерно так, как изобразил его скульптор».

Стремление развенчать старый памятник (памятники) Пушкину было продиктовано прежде всего пафосом конструирования новой модели монумента поэту, согласно идеалам новой эпохи. Особенно радикален в этом отношении был скульптор Л. В. Шервуд, рассказывавший о почти неизвестном по другим источникам замысле сооружения в Москве (при слиянии Яузы и Москвы-реки) по инициативе М. Горького Дворца мировой литературы, перед которым предполагалось установить грандиозный многофигурный памятник поэту, после чего, по словам скульптора, «неудачный памятник Пушкину на Тверском бульваре будет снят».

В спорах о будущем памятнике, носивших достаточно отвлеченный характер (однофигурный или многофигурный, барочный в духе Фальконе или классичный в манере Мартоса) и скорее посвященных тому, каким не должен быть памятник, самую решительную позицию занял исполнитель роли Чапаева. Бабочкин выступал как бы от имени своего героя: «…новый памятник Пушкина должен показать поэта не в его время, а в наши дни… должен изображать самого Пушкина среди народностей СССР». В этом Чапаев оказался не одинок. На Всесоюзной пушкинской выставке, открывшейся в феврале 1937 года в Историческом музее, экспонировалась картина Н. Шестопалова «Комсомольцы подносят цветы к памятнику Пушкина в селе Остафьево», где поэта почти не видно, а на переднем плане помещены комсомольцы и цветы. Скульптор Б. Яковлев был скромнее, на выставку конкурсных проектов в конце 1938 года он представил эскиз, на котором у пьедестала памятника Пушкину была изображена фигурка пионера.

Эта попытка, точнее социальный заказ, продемонстрировать связь времен более красочно обнаружилась в селе Михайловском в карнавальной ситуации 37-го года. Как рассказывает Виктор Шкловский, «колхозники устроили маскарад на льду. Проходила Татьяна Ларина, надевшая ампирное платье на тулуп. У нее был такой рост, она была так красива, что выглядело это хорошо. Шли богатыри, царица-лебедь, в кибитке ехал с синей лентой через плечо бородатый крестьянин Емельян Пугачев, рядом с ним ехала сирота Маша Миронова — капитанская дочка. И за ними на тачанке, гремящей бубенцами, с Петькой ехал, командуя пулеметом, Чапаев. Я спросил устроителя шествия — ведь про Чапаева Пушкин не писал? — А для нас это все одно, — ответил мне колхозник»23.

Ключевым в дискуссии был вопрос о месте будущего памятника, от чего, собственно, и зависел его характер. Тут мнения разделились. Одни склонялись к скверу возле Академии художеств, другие говорили о новом районе города, третьи — о площади перед Русским музеем (где и будет установлен в 1957 году памятник работы М. Аникушина). Тынянов выдвинул идею выноса памятника на Неву, примерно о том же говорил Каверин, предлагая подумать о Пушкинской площади перед зданием Биржи на Стрелке Васильевского острова. Юбилейный пушкинский комитет, склонявшийся поначалу к скверу у Академии художеств, решил в пользу Биржи, где и была произведена торжественная закладка камня. Памятник должен был быть обращен к Неве, водружен на камень, чтобы быть не ниже окружающих его Ростральных колонн, словом, стать чем-то вроде нового «Медного всадника». Однако из этого проекта ничего не получилось. Неудачи двух конкурсов (осень 1937 и конец 1938 года) и архитектурные трудности места не позволили осуществить этот грандиозный замысел24. Лучшим был признан проект московского скульптора И. Шадра, однако памятник был установлен много позднее, в другом месте и другим скульптором25.

Но здесь нас интересует другое — идеи переселения памятника с места на место, перекраивание старого петербургского текста. Если в Ленинграде это происходило на бумаге, в рамках дискуссии, то в Москве это случилось с реальным памятником. Все с тем же памятником на Тверском бульваре.

III

История памятника Пушкину, вокруг идеи которого, как мы видели, схлестнулось столько страстей, не была завершена. В ее длинной биографии оказались более исторически значимы не новые памятники поэту, а повороты судьбы все той же старой статуи на Тверском бульваре.

В августе 1950 года Пушкин «перебрался» на другую, противоположную сторону улицы Горького (хотя решение о его «переселении» было принято еще в 1944 году). То, что Пушкин проделал некогда с памятником Петру, случилось с его собственным памятником. Но если у Пушкина Медный всадник все же только литературный образ, то переезд памятника поэту был вполне конкретным делом, своего рода переселением на новую квартиру, что обычно связывали с реконструкцией города26.

Однако в основе переселения памятника лежала все та же, осознанная или неосознанная, идея вписать памятник в новый контекст эпохи, для чего требовалось сменить историческую декорацию памятника на современную.

Собственно говоря, вопрос о переезде был предрешен еще в 30-е годы, годы спора на тему «Каким должен быть памятник Пушкину». Одновременно с реконструкцией главной улицы города менялся и ее текст. Вспомним, что Тверская улица была переименована в улицу Горького еще в 1932 году, а через пять лет Страстная площадь — в Пушкинскую площадь (монастырь, где служили панихиду по поэту в день открытия памятника в 1880 году, был разобран). Триумфальная площадь стала именоваться площадью Маяковского еще раньше, в 1935 году.

Изменения произошли и с будущими соседями Пушкина. Рядом с «домом Фамусова» еще в середине 20-х годов вырос дом «Известий», казавшийся в то время чудом и гигантом конструктивизма. Потом, уже при Пушкине (памятнике Пушкину), дом Фамусова снесли, а громадный козырек кинотеатра «Россия» (на 2500 мест) занял место сценического задника статуи поэта.

С переездом характер памятника изменился даже чисто в скульптурном смысле. Не говоря уже о том, что он оказался на другом, более высоком берегу улицы и для увеличения его высоты был поставлен на специально бетонированную основу. Как уже отмечено исследователями скульптуры, «на своем первоначальном месте памятник производил более интимное и лирическое впечатление. В настоящее время после его постановки на новом месте, в центре обширной Пушкинской площади, он стал больше главенствовать в пространстве и выглядеть торжественней. Повернутый на 180 градусов, памятник потерял выразительность в силуэте…»27.

В создании ауры памятника немалую роль играет его биография, его духовное пространство. В случае с Пушкиным оно сильно изменилось. Памятник не просто переехал на другую сторону улицы, на какие-то 50–60 метров, а из 1880 года шагнул в 1950-й, из одной эпохи — в другую.

Переезд Пушкина словно стал сигналом для заселения улицы другими монументами, работы уже современных скульпторов. Снова обратимся к хронологии. Через год после переселения Пушкина справа от него, у Белорусского вокзала, водружается памятник Горькому, через четыре года — слева — памятник Юрию Долгорукому, через восемь — справа — Маяковскому, который как будто предвидел это: «…нам стоять почти что рядом». Теперь к ним прибавился еще и маршал Жуков.

Это горизонтальный срез окружения поэта по главной магистрали. Но соседи его менялись и по кольцу старых московских бульваров. Еще в 1936 году был объявлен конкурс на новый памятник Н. В. Гоголю в Москве, ввиду того, что памятники. А. Андреева, установленный в начале века на Гоголевском бульваре, «не передает образа великого писателя-сатирика, а трактует Гоголя как пессимиста и мистика»28. Но новый Гоголь, работы Н. В. Томского, сбросивший с себя шинель и вставший в полный рост, наподобие Пушкину, был установлен только через два года после переезда его памятника. Пушкин на новом месте и новый Гоголь сделались не столько поэтическими и историческими знаками прогулок по милым сердцу москвичей бульварам, сколько парадными портретами из хрестоматии по истории русской литературы. («И Гоголь не тот, и Пушкин не там», — замечали современники29.)

Но вернемся на улицу Горького. Еще в начале 80-х годов казалось, что «у нас скульптуре обеспечен резонанс площади, у нас в бронзу и камень будет облечена история». В известном смысле так и произошло. Попав почти на красную линию улицы Горького, теперь опять Тверской, в новый, чужой контекст, фигура поэта возглавила собой аллею монументов, которые выстроились вокруг него. Подобно высотным зданиям, они с некоторым запозданием, как это свойственно памятникам, завершили целую историческую эпоху. Это изменило и характер и контекст памятника. Вокруг него складывается новая жизнь и новая мифология, в которой есть своя поэтическая память, не без ностальгии о «Пампуше у Твербуля»:

На фоне Пушкина снимается семейство.

Фотограф щелкает, и птичка вылетает…

Все счеты кончены, и кончены все споры.

Тверская улица течет, куда не знает…

Так идеи дискуссии, которая была вроде очерчена чисто ленинградскими проблемами, по-своему отозвались и в Москве и растянулись на многие годы. Сегодня, читая ее материалы, не столько задаешься риторическим вопросом, «каким должен быть памятник Пушкину», сколько лучше понимаешь, каким он не должен быть.

Читать дальше: отрывок из книги Александра Эткинда «Кривое горе: Память о непогребенных»

__________

[1] Тынянов Ю. Литературный факт // Леф. 1924. № 2. С. 101.

[2] Гринберг И. Начало романа // Звезда. 1937. № 1. С. 216. В том же номере журнала помещены письма читателей о творчестве А. С. Пушкина и о романе Тынянова «Пушкин».

[3] См.: Гус М. Пушкин — ребенок и отрок (о романе Ю. Тынянова) // Красная новь. 1937. № 5.

[3] Либрович С. Ф. Пушкин в портретах. История изображений поэта в живописи, гравюре, скульптуре. СПб., 1890. С. 104.

[5] Речь идет о картине К. С. Петрова-Водкина «А. С. Пушкин в группе писателей» (1930-е гг.), один вариант которой был уничтожен автором (см.: Епатко Ю. Автопортрете… Пушкиным // Новый часовой. 1998. № 6/7).

[6] Интересно отметить, что эти стихи участвовали на самой ранней стадии работы над проектом памятника, так, еще на модели работы Н. С. Пименова (1862) предполагалось поместить полный текст стихотворения (см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» (Проблемы изучения). Л., 1967. С. 11–12).

[7] В литературе о памятнике надписи обычно цитируют наоборот, сначала на правой стороне пьедестала, потом на левой, нарушая этим не только порядок пушкинских текстов, но и логику чтения текста памятника, слева направо, аналогичную чтению книжного текста (см.: Суслов И. М. Памятник Пушкину в Москве. М., 1968. С. 42).

[8] «Стоя перед памятником Пушкину, мы читаем строфу из „Памятника“, и эти замечательные слова участвуют в данном скульптурном произведении — дополняют его, превращаясь, если так можно выразиться, в монументальный плакат» (Фаворский В. А. Мысли о монументальном искусстве <1958> // Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. С. 423–424).

[9] Маркярон. Памяти Пушкина // Правда. 1880. № 146.

[10] Письмо И. Н. Крамского П. М. Третьякову от 23 ноября 1880 г. // Крамской И. Н. Письма. М., 1937. Т. 2. С. 211.

[11] Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве / Сост. В. И. Межов. СПб., 1885. С. 10.

[12] См.: Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

[13] Константин Коровин вспоминает… М., 1971. С. 565–566.

[14] Гершензон М. О. Статьи о Пушкине. М., 1926. С. 111.

[15] «Но жизнь весны кончилась — в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках „собачья радость“, ботиночках „джимми“» («Двенадцать стульев»).

[16] «У Петра Великого близких нет никого. Только лошадь и змея, вот и вся его семья» (Там же).

[17] В статье «Новый русский язык» К. И. Чуковский писал: «Московские негоцианты, назначая друг другу свидания, таки говорят: „Твербуль Пампуш!“ В этом есть что-то малороссийское, смачное, сдобное, пахнущее сметаной и вишнями: Твербуль Пампуш. А на самом деле это — Тверской бульвар» (Жизнь искусства. 1922. 3 мая).

[18] Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1986. С. 345.

[19] См.: Митинг у памятника поэту // Советское искусство. 1937. 11 февр.

[20] Либединская Л. Зеленая лампа. Воспоминания. М., 1966. С. 70.

[21] Много позднее позицию Тынянова, да и свою собственную, несколько прояснил В. Каверин: «Я не помню, что мы с Юрием Николаевичем когда-нибудь говорили о памятнике Пушкину… Впрочем, я несомненно был согласен с Юрием Николаевичем, который полагал, что „статуарность, неподвижность вросшего в землю монумента“, враждебна представлению о Пушкине. Я высказался более резко… Что касается иконографии Пушкина, мне помнится, что ему больше всех других памятников нравился памятник Пушкину-юноше в Детском Селе, о котором так прекрасно написала Ахматова. Я думаю, что статью Юрия Николаевича в журнале „Звезда“ можно смело связать с его работой над романом о Пушкине. О портрете Кипренского он говорил, помнится, без малейшего восхищения. Очевидно, он думал, что удовлетворяющего его требованиям и его представлению о Пушкине памятника у нас еще нет, я уже не говорю о портретах» (из письма В. Каверина Ю. Молоку от 30 октября 1986 г.).

[22] Венок на памятник Пушкину. Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции… СПб., 1880. С. 75.

[23] Шкловский В. «Тише! Чапай думать будет!» <1964> // Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М., 1985. С. 173.

[24] См.: Терновец Б. Н. Памятник Пушкину. Творческие уроки конкурса <1939> // Терновец Б. Н. Письма, дневники, статьи. М., 1977. С. 276–277.

[25] Памятник Пушкину в Ленинграде по проекту М. Аникушина, установленный перед Русским музеем только в 1957 году, не отвечал ни идеям довоенного конкурса, ни характеру московского памятника. По мнению историка Петербурга Н. Анциферова, в отличие от памятника Пушкину в Москве, который ассоциируется у него со стихотворением «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», аникушинский образ совершенно иной. «Здесь Н. Анциферов сказал, что хорошо подбираются к этой фигуре стихи „Красуйся, град Петров, и стой…“» (Пини О. А. К истории создания памятника Пушкина работы М. К. Аникушина // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 459). Девизом конкурса 1937 году были стихи: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья…».

[26] Как шутливо о «переезде» памятника говорили старые москвичи, имея в виду тогдашнее административно-территориальное деление Москвы, «он был жителем Советского района, теперь — житель Свердловского» (сообщено В. Глоцером).

[27] Шмидт И. М. А. М. Опекушин // Русское искусство. Вторая половина XIX в. Т. 2. М., 1971. С. 529.

[28] Условия конкурса на составление проекта нового памятника Н. В. Гоголю в Москве // Н. В. Гоголь. Материалы к проектированию нового памятника. М.; Л., 1936. С. 5.

[29] Шутка начала 1950-х гг., см.: Азадовский М., Оксман Ю. Переписка. 1944–1954. М., 1998. С. 322.

Читать дальше: отрывок из книги Александра Эткинда «Кривое горе: Память о непогребенных»

Из книги Александра Эткинда «Кривое горе: Память о непогребенных», которая в 2015 году выходит в издательстве «Новое литературное обозрение»

Тексты и памятники

Российско-американский филолог Роман Якобсон отметил, что в нескольких известных текстах Пушкина («Медном всаднике», «Каменном госте» и т.д.) статуя оживает и противостоит человеку, который вследствие этого теряет память, разум или жизнь. Еще один российско-американский ученый, Михаил Ямпольский, недавно высказал противоположную идею. По его мнению, памятник создает вокруг себя «таинственную защитную зону», священное пространство, где останавливается поток времени. Оба они правы: именно потому, что памятники замораживают историю, те редкие моменты, когда они приходят в движение, создают то смешение живого и мертвого, которое переживается как жуткое.

Трансформации памятников — тоже события памяти, и они неизбежно влекут за собой продуктивное взаимодействие меняющихся памятников с текстами. На происходящие с памятниками события — снос, переименование, перемещение, акты вандализма, разрушение, реконструкция — общество реагирует так, как будто это политические действия, произошедшие с людьми. Когда в текстах Пушкина оживают памятники, они создают эффект жуткого; когда в пространство монумента проникают тексты, они способны оживить мертвую материю. Именно сочетания камня и текста заставляют памятник работать; без слов нельзя понять значение камней. К примеру, в основании Соловецкого камня в Санкт-Петербурге написано: «Жертвам коммунизма». Но слово может стать и актом вандализма. Я помню, как в 2002 году вандалы красной масляной краской написали на этом Соловецком камне: «Слишком мало расстреляли».

Согласно Ямпольскому, памятник создает таинственную зону, где время прекращает свое течение, как будто замирает на фотографии. Преображается и пространство: выйдя из своего обычного, нейтрального, рассеянного состояния, оно фокусируется на монументе. Необходимо ли, однако, памятнику существовать в камне или бронзе? Или для такого же воздействия достаточно текста? Размышления о памятниках, состоящих из слов, но представляющих нечто иное, чем слова — постоянный мотив русской поэзии от Державина до Ахматовой. В 1836 году Пушкин «памятник себе воздвиг нерукотворный». В 1962-м Бродский ответил: «Я памятник воздвиг себе иной! К постыдному столетию — спиной». Утверждают, что это двустишие вдохновило автора памятника Бродскому в Москве на то, чтобы поставить поэта спиной к Кремлю. Это один из многих примеров взаимодействия между текстами и памятниками.

Скорбные нарративы, выполненные в разных жанрах — стихотворения, воспоминания, романы и даже научные сочинения — способны запечатлеть ужас прошлого, имитируя эффект окаменения текстуальными средствами. Этот эффект создается, когда поток нарратива неожиданно замирает, создавая статичный образ горя, который запоминается именно потому, что его замороженная, окаменевшая ткань контрастирует с потоком нарратива, обтекающего его подобно самому времени. Я приведу несколько примеров таких текстуальных памятников, после чего обращусь к «Реквиему» Анны Ахматовой, который рассказывает o механизме создания текстуального памятника.

В своих мемуарах Никита Хрущев вспоминает, как в решающий момент Сталинградской битвы он искал и не мог найти штаб одной из армий, участвовавшей в окружении врага. Ночь в прифронтовой полосе была темной, и Хрущев с сопровождавшими его людьми сбились с пути. При свете ракет они увидели три трупа — двух голых немецких солдат и серую лошадь. «Обнаженные трупы… ночью… хорошо видны», — пишет Хрущев. Со своей свитой он кружил вокруг трупов, натыкаясь на них снова и снова: «Куда бы мы ни поехали, всякий раз возвращались к тем же трупам. Просто заколдованное место какое-то! Без конца встречаем трупы двух голых солдат и серой лошади. Что за наваждение? Как по Гоголю! Нечистая сила водит нас вокруг этого места». Хрущев сказал тогда ехавшему с ним генералу, что такое «запомнится надолго». И действительно, диктуя мемуары двадцать с лишним лет спустя, Хрущев пять раз упомянул о трех мертвых телах. Запомнит их и читатель. Останавливая поток событий в воспоминаниях, уже прошедших мимо миллионов убитых, эта экспрессионистская сцена концентрирует в себе напряжение и тревогу одного из организаторов сталинградского триумфа. Статичная и повторяющаяся сцена воплощает инстинкт смерти, прячущийся в середине жизнеутверждающей победы.

В центре совсем иного текста стоит схожий, тоже ужасающий пример окаменевшего в тексте памятника: маски смеющейся смерти — «знаменитые керченские терракоты» — с улыбающимися фигурами беременных старух в книге Бахтина о карнавале. «Это — очень характерный и выразительный гротеск. Он амбивалентен; это — беременная смерть, рождающая смерть». Уже несколько поколений читают про эти вечно улыбающиеся, вечно беременные фигуры, не вполне понимая странный ужас бахтинского текста, написанного в окружении массового голода.

На одной из самых поразительных страниц в воспоминаниях Дмитрия Лихачева он описывает открытый грузовик-труповозку, которую можно было видеть на улицах Ленинграда в начале 1942 года: «Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины». Во множестве деталей, удержанных памятью или воссозданных воображением, Лихачев рассказывает об этих стоячих трупах, создав страшный и запоминающийся памятник.

Анна Ахматова начала подпольно распространять цикл стихотворений, названный «Реквием», в 1961 году; в СССР его опубликовали двадцать шесть лет спустя. Ахматова описывает тут, как она стояла в очередях у тюрьмы «Кресты» в 1938 году, пытаясь оставить передачу для сына — Льва Гумилева, которого держали в следственной тюрьме; потом он провел шесть лет в лагерях. В эпилоге к этому циклу Ахматова пишет, как стояла у тюрьмы «триста часов», а в прозаическом вступлении упоминает «семнадцать месяцев в тюремных очередях». Все, кто стояли в этих очередях, были в «свойственном нам всем оцепенении», пишет она. Улыбался тогда «только мертвый», узнаем мы из «Реквиема», и этот ахматовский троп — тот же самый и столь же гротескный, что у Бахтина. В стихах «Реквиема» очередь у ворот тюрьмы описана как окаменелая или замерзшая. Сама героиня переживает внутреннюю перемену из-за страха за сына и сострадания к нему, и эта перемена тоже связана с окаменением: «У меня сегодня много дела: // Надо память до конца убить, // Надо, чтоб душа окаменела…» Действительно, именно окаменение находится в центре этого цикла; в камень превращается то сын, то апостол Петр, то сама мать. В последнем стихотворении «Реквиема» Ахматова развивает тему камня дальше: она хочет, чтобы будущий памятник ей поставили около «Крестов», где она стояла в бесконечных очередях. В заключительных строках рассказчица уже стала памятником: «И пусть с неподвижных и бронзовых век // Как слезы, струится подтаявший снег…» Ахматова предсказала тут важные черты постсоветской памяти: «Хотелось бы всех поименно назвать, // Да отняли список, и негде узнать». От желания перечислить всех жертв она переходит к другому невозможному желанию — воздвигнуть памятник одной из них. «А если когда-нибудь в этой стране // Воздвигнуть задумают памятник мне», то он должен стоять там, «где стояла я триста часов…» Ахматова говорит об этом памятнике не метафорически (текст как памятник), а буквально, как о монументе. Она не описывает детали воображаемого памятника, а только указывает подходящее место для него. В этом одна из черт посткатастрофической памяти: ее монументы редко бывают конкретны, потому что любая конкретность сведет опыт катастрофы к человеческой повседневности. Сохраняя горькую память и отказываясь от невозможного осмысления, памятники обозначают лишь факт и место катастрофы.

Но памятник Анне Ахматовой у тюрьмы «Кресты» так и не был поставлен.

Мемориалы вины

Рассматривая знаменитые памятники Парижа, Вашингтона или Санкт-Петербурга, мы видим перед собой нации и империи, воплотившиеся в репрезентирующие их фигуры из камня или бронзы. В этих величественных монументах представлена непрерывная идентичность нации — желанное и часто мифическое единство между народом и государством. Это не мешает памятникам быть местами исторической памяти; и все же они — прежде всего видимые и осязаемые тела национализма, искажающие прошлое ради того, чтобы предопределить будущее.

Государства не любят возводить монументы, свидетельствующие об их вине. Многие преступления были совершены на территории бывших колоний, и теперь им принадлежит бремя памяти. Память о «сопутствующих потерях», к которым привел поиск национальной славы или имперской выгоды, сохраняется скорее в устных или письменных текстах, чем в монументах. Памятники участникам революций и гражданских войн прославляют победителей и игнорируют побежденных. Во времена самих революций монументы легко падают с пьедесталов, создавая события памяти, не только сопутствующие сменам режима, но и способствующие их осуществлению. Война в Ираке еще раз показала, что происходит с памятниками, если власть поставила их самой себе и оказалась неспособна защитить. Похожие акты насилия по отношению к памятникам занимали важное место в истории Американской, Французской и Российской революций. Потом новому государству приходится воздвигать монументы бывшим врагам и недавним жертвам. Делая это, государство признает собственную трансформацию и ее осуществляет. Время этих материализованных перформативов обычно приходит после военного поражения, деколонизации или революции. В России, десталинизация происходила частично и постепенно; такой же частичный характер имеет и мемориализация мест террора.

В типическом случае, и это международная практика, мемориалы на местах массовых пыток и казней состоят из двух принципиально разных частей, музея и монумента. Музей рассказывает историю террора и показывает материальные следы событий. Он создает связный нарратив и может быть подвергнут дискурсивному анализу и критике, подобно книге или лекции. В отличие от исторического музея, монумент не подлежит рациональному осмыслению. Он вызывает эмоциональную реакцию и этим похож на ритуал. Музеи воплощают в себе историческое знание; памятники — это произведения искусства, они не претендуют на достоверность. Экспонаты музея восстанавливают прошлое таким, как оно было; наоборот, памятник утверждает отличия настоящего от прошлого. В музейной части мемориала реконструкции бараков, тюремных или газовых камер отсылают посетителей к своим историческим прототипам, стремясь воспроизвести их максимально точно. Но идея реконструкции заканчивается там, где мы видим памятник, а виден он почти отовсюду. Действительно, в реальном лагере, когда он работал, мучил и уничтожал людей, не было обелисков, увековечивающих их память. Монументы на месте лагерей не воспроизводят историческую реальность, какой она была в прошлом, но выражают отношение к ней, существующее в настоящем и, надеемся мы, каким оно будет длиться в будущее. Типичный памятник — это башня, обелиск или другой высокий, видимый отовсюду, символ. Вертикальной формой и центральным положением, такой памятник похож на деревянный кол, которым прибиты к земле чудовища прошлого.

В России кол не вбит в землю, и вампиры готовы вновь восстать над могилами. Недостаток социального консенсуса не дает памяти кристаллизоваться в памятниках. Раствор остается перенасыщенным, но память в нем повторяет свои виртуальные круги. В Германии, к примеру, первые памятники жертвам нацистских лагерей появились на их территории сразу после освобождения. Начали этот процесс бывшие заключенные: выходя на свободу, они ставили первые примитивные знаки горя — деревянные обелиски, дощечки на могилах и т.д. Музей рассказывал посетителям о том, какими ужасными методами действовал режим, только что потерпевший поражение. Не менее важным было то, что превращение лагеря в музей доказывало, что новые власти не используют лагерь в прежней, страшной функции. В разных секторах оккупированной Германии процессы мемориализации шли по-разному. В восточном секторе лагерями управляли в соответствии с идеологическими поворотами в политике СССР и ГДР. В 1945—1951 годы советские войска и военная полиция содержали немецких военнопленных в десяти бывших нацистских концлагерях на территории будущей ГДР. Позже некоторые лагеря превратились в музеи, но из их истории, как она в них показана, был изъят тот период, когда лагерь продолжал работать под советским контролем.

Авторизованный перевод с английского Владимира Макарова.