Олег Янковский. Без фамильярностей

Он был одним из немногих артистов, кому удавалось на протяжении сорока с лишним лет оставаться на самой вершине успеха и официального признания. Последний народный артист СССР. Именно он, а не Алла Пугачева, которой порой приписывают звание «последней». Ведь шли они вместе одним списком на подпись к президенту СССР М. С. Горбачеву, а он, как и полагается по алфавиту, этот список завершал. Значит последний Янковский.

И первый, кому позволено было сниматься за границей. Свободно приезжать, уезжать. Играть в парижском театре на французском языке, которого он не знал. Но играл, и говорят, очень убедительно. Янковский был профессионал. Серьезный, основательный, ответственный. Без богемной придури и выкрутасов. Надо выучить многостраничную роль за одну ночь, значит, спать не ляжет, а выучит. Надо совместить сложнейший съемочный график с выпуском очередной премьеры в «Ленкоме» — и тут он на высоте.

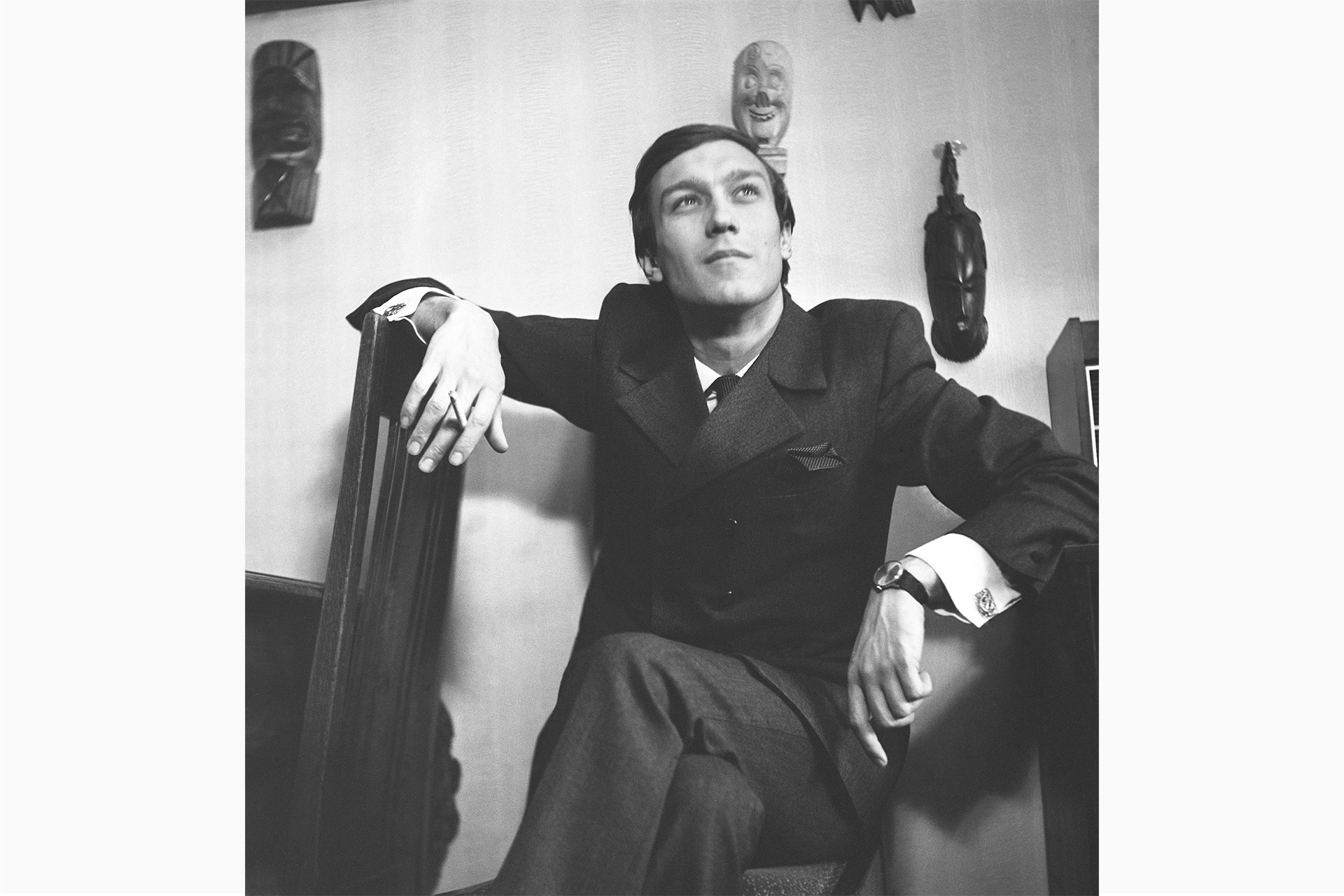

Надо идти убеждать начальство дать денег на тонущий фестиваль, значит, первым шел он. Все знали: Янковскому не откажут, Янковский не подведет. Всегда свежий, улыбчивый, пахнущий хорошим парфюмом и дорогим трубочным табаком. Каждое его появление как праздник, каждое рукопожатие как правительственная награда. Какой контраст с небритой неприветливостью и нечищеной обувью «звезд» нового времени! Какая пропасть между ними, детьми свободы, и Янковским, главным премьером застоя.

Наверное, глупо эти контрасты было бы списывать только на время. Тут что-то другое. Привычка всегда быть в форме? Строгая и заботливая жена, не дающая расслабиться? Азарт и честолюбие провинциала?

Верные поклонники однажды докопались до дворянских корней Янковского и даже отыскали бабушку-француженку. Теперь понятно, откуда эта его породистая худоба и насмешливый излом бровей, одинаково шедший и Мюнхгаузену, и Тригорину, и Николаю II, и секретарю парткома в фильме «Премия».

В советском кино такое лицо — редкость. Янковского любила камера. Его любили женщины. Особенно те, которым за 30. В давнем фильме «О любви», где он снимался с Викторией Федоровой, у него в финале был один крупный план, когда он, случайно поймав на себе взгляд героини, долго и пристально смотрит на нее сквозь стекло окна.

Как сейчас помню, на Янковском был шоколадный замшевый пиджак из «Березки» и модная стрижка из «Чародейки», и сам он был такой классный, стильный и недоступный, что всем зрительницам 70-х только и оставалось, как Виктории Федоровой, застенчиво улыбаться сквозь слезы, провожая долгим томительным взором, и смутно надеяться увидеть его вновь. Хотя бы вот так сквозь стекло.

Сам он вспоминал, как однажды приехал на съемки в Нижний Новгород, тогда еще Горький, а там с понедельника в прокат должны были выйти одновременно два его первых главных фильма: «Щит и меч» и «Служили два товарища». На главной городской площади уже висели аляповатые плакаты Информкино, где на одном из них он был в эсэсовской форме — этакая белокурая бестия, а на другом — красноармеец в буденовке. И потом несколько вечеров подряд он возвращался по этой площади к себе в гостиницу, а из кинотеатров ему навстречу валила разгоряченная толпа, которая оторопело, не веря своим глазам, перед ним расступалась. А он шел, как сквозь строй, получая при этом какую-то ядерную дозу облучения своим первым успехом, без которого он потом уже не сможет обойтись.

По контрасту с тем массовым ажиотажем, было еще одно свидетельство его молодой славы, которое он бережно хранил в своем архиве. Это коротенькое письмо от Святослава Теофиловича Рихтера и Нины Львовны Дорлиак, написанное от руки с поздравлениями и добрыми напутствиями. Он принес мне это письмо на интервью. И мы долго разглядывали летящий почерк Рихтера и изящный росчерк Дорлиак. Нет, они не были знакомы с Янковским, просто увидели однажды фильмы с его участием и обрадовались ему, написав несколько милых строк. Так принято было раньше — радоваться чужому таланту, чужой удаче. А еще Рихтер ему пластинки прислал. Спустя годы Олег Иванович вспоминал об этом подарке каким-то срывающимся молодым голосом. Он и тогда не мог поверить, как повезло парню с периферии!

Но, кроме открыточной внешности и природного обаяния, на которое сразу клюнули наши режиссеры, была в Янковском какая-то ускользающая, необъяснимая тайна, так до конца и оставшаяся не проявленной на кинопленке. Про него никогда нельзя было сказать со всей определенностью: герой или слабак, циник или романтик. Он сам казался сложнее этих определений. Может быть, поэтому так долго оставался в фокусе всеобщего зрительского внимания.

По своему упорному характеру, по дипломатической выдержке и жилистой выносливости он был, конечно, типичный стайер. Бегун на длинные дистанции. Все рванут, а он на повороте обгонит. Все сойдут, а он останется. Сам Янковский любил вдруг, даже не к месту затеять разговор о бывших своих сверстниках и конкурентах, с которыми он делил всесоюзный экран и актерские гримерки в 70-е годы. Слава Дворжецкий, Толя Солоницын... Тоже, как и он, пришли Москву покорять. Покорили. Но и сгорели быстро в топке столичной славы.

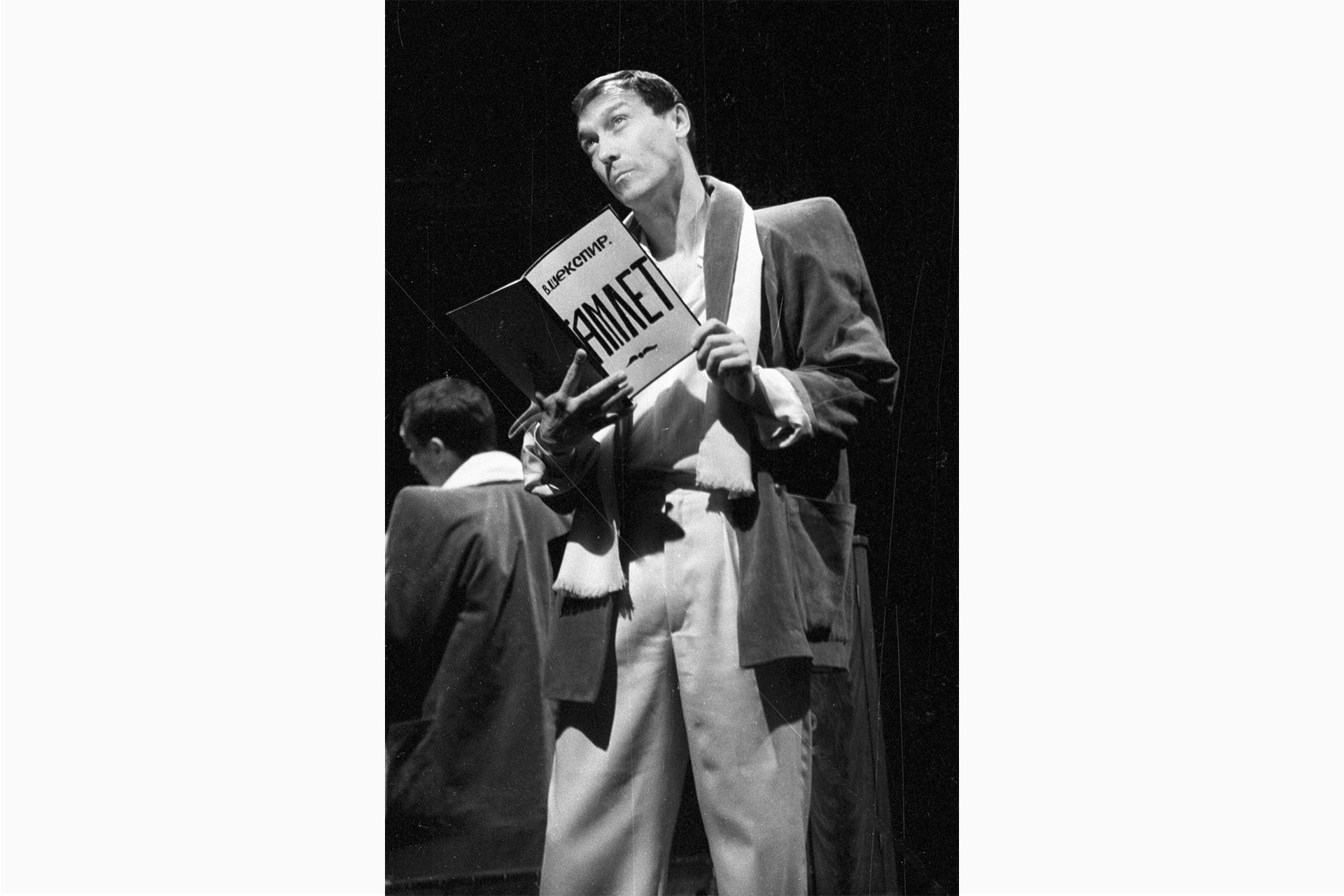

С покойным Анатолием Солоницыным, например, дважды пути пересеклись. Как-то во время съемок «Зеркала» завел Тарковский разговор о Гамлете. Вот, мол, устал от кино, хочу поработать в театре, есть новая концепция, вижу тебя принцем Датским и т. д. Янковский обрадовался, загорелся, бросился к Марку Захарову, чтобы Тарковского пригласили на постановку в «Ленком». Договорились обо всем легко. Вот-вот должны были начаться репетиции. Он в предвкушении самой великой роли, погрузился с головой в Шекспира. Ведь Гамлета он уже играл в Саратове. Но это давно и неправда. И вдруг звонок Тарковского.

— Я решил, что для спектакля будет лучше, если Гамлета сыграет Толя Солоницын, — и, выдержав паузу, добавил: — А ты будешь Лаэртом...

Тут даже Янковский, привычный к режиссерскому коварству, едва сдержался. Только и сумел, что холодно отчеканить.

— Лаэрта играть не буду.

– Что же ты себя как тенор ведешь! — насмешливо обронил Тарковский перед тем, как повесить трубку.

Спектакль с Солоницыным в главной роли состоялся, но довольно быстро сошел с репертуарной афиши. Инна Чурикова собралась рожать, а замены ее Офелии в труппе «Ленкома» не нашлось. Отношения с Тарковским были прерваны, казалось, навсегда.

И вдруг, спустя семь лет, новый звонок.

— Олег, ты обиды не помнишь? Толя болен. Все очень серьезно. Его роль можешь сыграть только ты. Не планируй ничего на август.

Речь шла о фильме «Ностальгия», съемки которого должны были пройти в Италии. Документы в Госкино оформили на удивление быстро. Олег полетел в Рим. Тарковского нет. Какие-то уклончивые разговоры. Когда начнутся репетиции? Непонятно. Он уже обошел все руины, все музеи, осмотрел все достопримечательности, выпил весь кофе на Виа Венето, при этом никаких внятных сигналов ни от режиссера, ни от продюсера. Сиди и жди. Вечная актерская участь.

Случайно повстречался с Аллой Пугачевой, которая приехала в Рим с концертом на празднование коммунистической газеты L'Unita. Первый вопрос: «Черный хлеб есть?» Хлеб у Аллы Борисовны нашелся. И она щедро им поделилась. Но он не смог утолить голод, поселившийся в душе Янковского. Ему было так невыносимо плохо, так хотелось домой, что он уже готов был сдавать свой аэрофлотовский билет, купить новый за свои деньги и лететь в Москву. Буквально в этот самый день раздался звонок от Тарковского. Завтра первый съемочный день. Как? Без репетиций? «А зачем? — с усмешкой в голосе поинтересовался Тарковский. — Я знаю, что ты уже готов».

Сегодня, по прошествии сорока с лишним лет, этот фильм смотришь совсем другими глазами. И этот исхудалый человек с почерневшим лицом, бредущий с зажженной свечой по какой-то неведомой пустоши — это и есть образ вечного русского изгнанника, эмигранта, чью участь уже очень скоро разделит сам Тарковский.

В семье Янковских не принято распространяться о личной жизни. Олег Иванович от личных вопросов дипломатично уходил, Филипп отделывался общими фразами, а его мама Людмила Александровна Зорина интервью не давала никогда. Принципиально.

«Почему я должна вам рассказывать о своей жизни?» — с вызовом спросила она меня по телефону строгим голосом, когда я попросил ее о коротком интервью. Действительно, с какой стати?

Янковские прожили 45 лет вместе. Во всех своих интервью О. И. не уставал напоминать, что во времена их актерской юности в Саратове его звали не иначе, как «муж Зориной». Но в Москве их роли распределились иначе. В актерском браке кто-то всегда должен уступить. Уступила она. Ради его карьеры, ради сына, ради семейной идиллии, запечатленной много раз объективами лучших наших фотографов. Не думаю, чтобы Янковские специально позировали. Тем более так долго! Но то, что в этом союзе существовало внутреннее напряжение двух личностей, угадывалось сразу.

Это прорвалось у О. И., когда он сказал, что для семейного счастья нет ничего опаснее, чем неработающая актриса. На экране вдвоем я их видел только однажды в прекрасном фильме Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Фильм был о нем. А она, как всегда, была его женой, неизменным приложением к его безумию, к его загулам и снам. Зорина играла жестко и бесстрашно: и женскую усталость от этих нескончаемых мужских снов, и женскую стойкость, когда давно не до полетов, потому что надо тянуть дом, готовить еду, воспитывать ребенка. Нельзя все время летать. Не женское это дело.

И конечно, потрясающая сцена в машине, где на переднем сиденье справа, на ее законном женином месте, вдруг оказалась какая-то лохматая пигалица, а ей самой ничего не оставалось, как примоститься где-то сзади и говорить с насмешливой снисходительностью, как и полагается женщине в незавидной роли обманутой жены. Все это Зорина сыграла в нескольких эпизодах, сыграла блестяще, а потом опять куда-то пропала с экрана. И в театре ее было не видно. Марк Захаров ее почти не занимал. Она не очень-то настаивала. Насильно мил не будешь.

— Если честно, то я ею, конечно, мало занимался, — признался мне в минуту откровенности Олег Иванович. — В какой-то момент надо было помочь, как это делают другие мужья. Выставить условие: хотите меня на фильм, берите тогда и жену. Но мне это было как-то неловко. Да и она бы не позволила. Даже когда без всякой инициативы с моей стороны Балаян пригласил ее сниматься в «Полетах», она долго в это не верила и с трудом согласилась. Она очень гордый человек.

…Однажды я спросил Олега Ивановича про самое больное — про возраст. Как он его переживает, и вообще, что такое для актера возраст. Ведь речь шла и тогда о юбилейной публикации ко дню его рождения.

Янковский задумался, но как-то изящно вышел из положения.

— Когда со мной это приключилось, когда я попал в переплет этих в общем невеселых цифр — 55, то знающие люди меня успокоили. Они объяснили, что в соответствии с какой-то восточной наукой пятерки надо сложить — получится десятка, потом убрать ноль и начать новый этап, может быть, последний. Но все как бы с чистого листа. Впрочем, насколько он чист и под каким знаком этот этап пройдет, еще надо посмотреть. Сейчас о своем возрасте я думаю без всякого страха. Нормальный возраст.

— Есть что-то, чего вы боитесь больше всего?

— Быть в тягость.

— Значит, боитесь старости?

— Старости? Нет, не боюсь.

— Но ведь это по большей части немощь и зависимость.

— Тогда да. Но, наверное, больше всего я боюсь зависимости. Пусть уж лучше эта чаша меня минует.

— А что вы считаете своим самым большим достижением?

— Мою семью. Потому что, когда семья разрушается, ощущаешь всю бессмыслицу жизни. Идеальных отношений не бывает. Но я радуюсь тому, что есть.

— Что приносит радость?

— Самые элементарные вещи. Какой-нибудь весенний солнечный день на даче. Возня с внуками. Рюмка виски и тихий вечер с трубкой у камина. Я не люблю путешествий. Не люблю открывать новые страны и города. Может быть, потому что уже очень давно еду на четвертой скорости, ну, может быть, уже сейчас на третьей. Пять-шесть картин в год плюс театр, гастроли. Так что, если от чего-то меня и бросает в дрожь, так от слова «путешествие».

...До последних дней Янковский много снимался, играл у себя в театре. Периодически мелькал в светской хронике, стараясь не смешиваться с обычной тусовкой, держа во всех ситуациях неизменную дистанцию, но в то же время подтверждая свой статус востребованного артиста. Он знал, что участие в разных глянцевых фотосессиях и публикациях есть новое условие существования в актерской профессии. И он играл это свое фестивальное президентство на «Кинотавре» в Сочи и на фестивале искусств «Черешневый лес» с тем же невозмутимым достоинством, с каким изображал на экране особ голубой крови.

Не думаю, что он сам был в восторге от этой роли «генерала на свадьбе». Впрочем, он брался только за те роли, которые не задевали его профессионального и человеческого достоинства. И даже когда приходилось «торговать лицом», делал это так стильно и артистично, что ни у кого не возникало вопросов, зачем ему это надо. Как правило, надо это было другим. Для дела, для театра, для фестиваля, для нового фильма.

Наше общение с Олегом Ивановичем я бы назвал «дружески-светским». Мы церемонно здоровались, обменивались какими-то малозначительными репликами — и до свидания. Помню его на мраморной лестнице в Колонном зале и как он строго предупреждал всех: «Только без фамильярностей!»

В тот вечер на новогоднем балу Bosco de Ciliegi, стилизованном под «Карнавальную ночь», он изображал начальника в габардиновом костюме и строгом галстуке в стиле 50-х годов, который приветствует приходящих гостей. И так, похоже, вжился в роль, что испугался, как бы я неосторожной репликой не сбил его: мол, что вы тут делаете, Олег Иванович?

Но что-то в этой его реплике было и очень символичное для самого Янковского. «Только без фамильярностей».

Ему было важно впечатление, которое он производил, образ, над которым не переставал трудиться до самых последних своих дней. Вечная трубка, аромат дорогого табака, красивые шарфы, ухоженные морщины, сияющая белозубая улыбка.

– Понимаешь, он был какой-то очень взрослый, — рассказывала мне Татьяна Друбич, знавшая О. И. много лет, партнерша по его последнему фильму «Анна Каренина». — Мне кажется, он был человек умеренных желаний. Его не сотрясали амбиции, не мучил бес честолюбия. Он был благодарен судьбе за то, что у него было и есть. В нем всегда чувствовалась какая-то душевная мудрость и внутренняя сбалансированность. Как он приходил на площадку, как шутил, как играл... Единственный, кто всегда был идеально подготовлен, кто знал текст роли наизусть. С таким отношением к профессии я сталкивалась только однажды, когда снималась вместе с Жанной Моро. У О. И. была какая-то внутренняя навигация, позволявшая ему добиваться фантастической легкости и естественности совершенно бессознательно, на одной только интуиции. Но за всем этим и чувствовался тайный расчет, абсолютное чувство меры. Он умел беречь себя, умел правильно себя дозировать, чтобы не надоесть, не наскучить, не растратить лимит зрительских симпатий. Это ведь тоже особый дар, которому не учат ни в одном театральном вузе. Порой он напоминал мне человека, который с самого начала, еще в юности сорвал немыслимый куш, миллионный джекпот, и теперь его единственная цель — умно распорядиться и этой удачей, и своим выигрышем, которого должно хватить надолго. Ему и хватило. С лихвой! На всю жизнь.

…И еще я заметил, что О. И. никогда ни о ком не говорил плохо. Сторонился сплетен, актерских интриг, закулисной возни. Никому не полагалось знать, что таится за лакированным фасадом, какие драмы, какие обиды и муки. Все сберегал для экрана, для театра. Все шло в дело. При этом во всех ситуациях держал какой-то правильный, независимый актерский тон: никаких спецусловий, спецобслуживания, всех этих звездных райдеров и атрибутов, которыми так любят хвастать нынешние медийные персоны. В многодневных экспедициях та же еда, те же гостиницы, те же пикапы и автобусы, что и для всех.

Роль Каренина в фильме Сергея Соловьева стоила ему — с перерывами и простоями — почти пятнадцать лет жизни. С самого начала было понятно, что Карениным должен быть именно он, хотя у режиссера имелись и другие кандидатуры. И все они периодически тасовались. Разыгрывались разные актерские комбинации, бесконечно менялся Вронский. Но пара Друбич — Анна и Янковский — Каренин была самая безусловная, самая толстовская. Между ними был контакт еще со времен фильма «Храни меня, мой талисман» Романа Балаяна. Какой-то внутренний настрой друг на друга. Оба интеллигенты, за обоими угадывалась общая биография людей одного круга, одного воспитания и вкусов.

Может быть, именно поэтому в фильме Соловьева брак Карениных не выглядел мезальянсом. Никакой скрипучей «государственной машины», оттопыренных ушей и прочих примет «отрицательного героя». Живой, страдающий, любящий человек, сам попавший под поезд ужасных обстоятельств и выбирающийся из-под него абсолютным инвалидом с убитой душой. Вот что играл Янковский, идя не поперек, а вглубь романа.

Ему так и не привелось увидеть этот фильм. Последний разговор Тани Друбич и Олега Ивановича состоялся по телефону. Она даже запомнила день — 8 апреля 2009 года. Он выписался из больницы и был дома. Накануне во ВГИКе Соловьев организовал просмотр для студентов и очень хотел, чтобы Янковский пришел. Но он отказался наотрез. Не хотел показываться на людях больным, немощным, дряхлым. Сказал, что хочет увидеть «Анну» на премьере. Чтобы все было, как полагается, в большом зале, на широком экране, с публикой, как он привык еще с давних времен. Но про сам фильм слушал с интересом, выпытывал все подробности. А самоедка Друбич мучилась, не хотела его огорчать. Договорились, что устроят премьеру в Петербурге, в Михайловском театре, где снималась сцена «в Опере».

Но премьера «Анны» состоялась уже без Олега Ивановича. Как, впрочем, и другая премьера — фильм «Царь» Павла Лунгина на Каннском фестивале.

Я как раз был там, когда пришла горестная новость, что Янковского не стало. Почему-то вспомнилось, как почти сорок лет назад в пионерском лагере им. Герцена я смотрел фильм «Служили два товарища». Плохо натянутый экран чуть подрагивал на фоне ночного неба, усеянного летними звездами, чье сияние отражалось на лице русого светлоглазого парня. А рядом со мной пионервожатая, словно в забытьи, шептала: «Ой, какой он!»

И тогда я впервые услышал его имя. Так тогда все и сошлось: звезды, ночное небо, кино... Олег Янковский.