Воин красоты. К столетию Франко Дзеффирелли

12 февраля — сто лет маэстро Франко Дзеффирелли. Я и сейчас слышу капризный, насмешливый голос: «Никаких, пожалуйста, маэстро! Что за деревенские манеры! Какой я тебе маэстро? Франко! Меня зовут Франко».

Ему не нравилось, когда подчеркивали возраст. В чрезмерной почтительности и восторгах в свой адрес он прозревал насмешку и иронию. Это на сцене он обожал пафос, но только не в жизни.

В жизни он был ироничный, проницательный и очень практичный флорентиец, видевший всех насквозь своими льдистыми, голубыми глазами, не растерявший привычки подмечать все смешное и как-то обаятельно над этим подтрунивать.

Помню его рассказ о своей первой встрече с русским балетом.

— Впервые я увидел ваш балет на фестивале «Флорентийский май». Не помню, то ли это был 1954-й, то ли 1955-й? Но я запомнил, что главную этуаль звали Галина Уланова.

— И как это было?

— Танцевала она божественно, но я подумал, какое неудачное имя для балерины. Ведь Galina по-итальянски курица.

Или сидим в кабинете директора ГМИИ им. А. C. Пушкина Ирины Антоновой. Торжественный обед в честь открытия выставки Франко Дзеффирелли в рамках фестиваля «Черешневый лес». Разговор как-то не очень клеится, все гости сосредоточенно налегают на spaghetti Pomodoro, привезенные из Bosco cafe.

Чтобы придать этой церемонии более светский и непринужденный тон, Ирина Александровна спрашивает Дзеффирелли, как ему показался проект нового музейного квартала, который сотворил легендарный архитектор сэр Фостер специально по заказу спонсоров.

— Кто-кто? Какой сэр? — переспрашивает Франко, дожевывая спагетти.

— Сэр Норман Фостер, — чеканит Антонова.

— Да-да, знаю. Лысый такой… Он ужасен.

За столом повисает гробовая тишина.

— Кто ужасен?

— И этот ваш сэр, и его проект. Просто кошмар какой-то!

Ирина Александровна надевает маску святой невинности и обиженным голосом девочки, которой ни за что поставили неуд, растерянно спрашивает, но почему же, почему?

Тогда Франко, отбросив картинным жестом салфетку и отодвинув тарелку, произносит великолепный спич, который до сих пор звенит у меня в ушах. Вот краткое содержание.

— Madame (почему-то он начал по-французски, но потом я узнал, что так полагается обращаться к королевам), вы знаете, как я вас люблю и как я вами восхищаюсь. Вы величайшая из всех великих, кого я знал в этой жизни. А знал я, смею вас уверить, многих. Если бы мы встретились хотя бы сорок лет назад, я бы предложил вам свою руку и сердце. Я и сейчас готов это сделать, но зачем вам такая руина, как я, когда у вас есть ваш музей. Это самое прекрасное, что есть в этом городе. Я учился архитектуре, я всю жизнь посвятил искусству. И знаю, о чем говорю. И я не могу представить, чтобы такая женщина, как вы, и этот великолепный дворец оказались в соседстве с этим убожеством, с этими бетонными кубиками Рубика, с этой типовой серостью. Не верьте тем, кто говорит, что это модно, стильно, актуально. Они говорят это потому, что им заплатили, или потому, что ничего в своей жизни больше не видели. Это бездарно! Не дайте себя обмануть, Madame!

Между этими двумя Madame, в начале и в конце, будто пронеслась шаровая молния. Это был монолог, достойный Ростана. Это был Театр великого артиста, в котором не было позы, но одна боль, гнев и страсть. И абсолютная вера в единство формы и содержания, как проповедовали ненавистные Дзеффирелли основоположники марксизма-ленинизма. Одного ведь без другого не бывает.

Правоверный католик, Дзеффирелли всю жизнь поклонялся культу красоты — в отличие, скажем, от своих старших коллег, итальянских кинематографистов, певцов неореализма. Бедные люди, сжатые кулаки, похитители велосипедов…

Дзеффирелли все это терпеть не мог. Коммунистов ненавидел, ни в какую справедливость и социальное равенство не верил, трущобы и бедные кварталы старался всегда обходить стороной. И не потому, что был сноб. Природа его упрямого и последовательного консерватизма, кроме строгого католического воспитания, имела и свою тайную подоплеку. Дзеффирелли — незаконный сын. Бастард, как говорили тогда. И, несмотря на природную веселость, легкий характер и любовь его обожаемой тети Лидии (мама Франко умерла рано, и он всегда ощущал себя сиротой), само сознание своей незаконности и безотцовщины отравляло ему жизнь.

Он как будто хотел доказать, что достоин быть принятым в самом высшем обществе, что может на равных общаться с титулованными особами и первыми интеллектуалами эпохи. На самом видном месте в его доме на Виа Аппиа стояла его фотография с английской королевой Елизаветой. Он по-детски любил играть во все эти ордена, ленты, почетные грамоты, которые ему то и дело вручали. Они его не просто забавляли, но своим присутствием на стенах и за стеклом многочисленных витрин как бы подтверждали «законность» его пребывания в мире, в котором его никто не ждал и не очень-то хотел.

К тому же любая революция для Франко была связана с неизбежным хаосом и разрушением. А он слишком любил таинственную и призрачную реальность старинных дворцов, вилл, исторических интерьеров, музейных костюмов. Он дышал и не мог надышаться душным воздухом, пахнущим стеариновыми свечами, рисовой рассыпчатой пудрой, исчезнувшими, забытыми духами. Как он все это любил и знал!

Если его мэтр и учитель Лукино Висконти считал себя вправе распоряжаться всем этим богатством по праву законного хозяина, то Дзеффирелли — преданный хранитель былых сокровищ, верный старый Фирс. Последний, кто помнил рецепты «сушеной вишни». Великий рыцарь европейской культуры. Любую угрозу ей он воспринимал как объявление войны лично себе. Любую иронию или упреки в старомодности — как личное оскорбление. Его интересовали вечные ценности, а не сиюминутная политическая конъюнктура. Его тянуло в высшие сферы к богам и богиням, а не безрадостное барахтанье в болоте социальной бытовухи.

Отсюда и причудливая линия его режиссерской судьбы. Ведь он начал свою кинокарьеру сравнительно поздно, уже став признанным театральным режиссером. Искренне считал, что леваки и мафия, контролировавшие тогда весь кинематограф Италии, не давали ему хода из-за его правых взглядов, и даже после всех его триумфов они продолжали вставлять ему палки в колеса. Он переберется в Голливуд, где так и не сможет повторить успеха своего лучшего фильма «Ромео и Джульетта», хотя и там сумеет подтвердить класс серьезного профессионала, умеющего работать с большими звездами. Те и правда его любили.

Франко был шармер. В нем до старости было что-то от опереточного Бонни из «Сильвы». Ему нельзя было ни в чем отказать. При всей своей вздорной капризности и властности он умел быть ласковым, легким, щедрым. С ним всегда было весело. И еще у него была роскошная вилла в Позитано, которую он купил на первый гонорар за «Укрощение строптивой» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном. Вот куда летом слетались все мировые звезды. Вот куда все стремились попасть хотя бы на один уик-энд. Красота неимоверная. Амальфитанский залив. Цикады поют, море шумит, глицинии благоухают. Парадайз! А тут тебе еще и Лайза Минелли, и сэр Лоуренс Оливье с Джоан Плоурайт, и великий Паваротти, и Мэгги Смит с Джуди Денч… Перечисляю по памяти только тех, чьи фото мне показывал Франко. Весь цвет мирового театра и кинематографа отметился у него в Позитано. Правда, этот рай сжирал все его деньги. И под конец он просто мечтал от него избавиться.

— Найди мне русского олигарха, — говорил он страстным шепотом в телефонную трубку. — Ты знаешь, я в долгу не останусь. У вас в Москве столько богатых людей. Для них эти деньги — сущие гроши. А мне надо на что-то жить, оставить что-то для Пиппо, для моего фонда во Флоренции. Найди мне олигарха…

В этот момент Франко, похоже, так вживался в роль несчастной Маргариты Готье, оставленной Арманом и терпящей финансовый крах, что хотелось немедленно бросить все дела и устремиться на поиски его спасителя в какой-нибудь «Недальний Восток», где раньше закусывали наши богатеи. По счастью, тогда удалось обойтись без русских денег. В конце концов виллу купили какие-то ловкие отельеры, которые превратили ее в дорогущий бутик-отель на несколько номеров.

Потом в своих мемуарах, изданных на русском языке, он выведет меня в образе философствующего эстета, страшно озабоченного судьбами Запада и России. Сроду ни о чем таком мы с ним не говорили. Тем более в выспреннем и торжественном тоне философского диспута. Но когда книга вышла, я не стал выяснять, зачем это ему понадобилось. Надо значит надо. К чему лишние вопросы? Что-то он такое про Россию хотел сам понять и пытался объяснить в жанре диалога. А меня выбрал на роль просвещенного собеседника, терпеливо внимающего его размышлениям.

Конечно, главной страстью и смыслом его жизни всегда была опера. Тут ему нет равных. Как Мариус Петипа в балете ХIХ века, так и Дзеффирелли в опере ХХ века заложил некий постановочный канон. Его можно бесконечно низвергать, объявлять олдскульным и нафталинным, но отменить его нельзя. 45 процентов классического оперного репертуара во всем мире — это постановки Дзеффирелли и его многочисленных эпигонов. Устойчивый зрительский успех остается самым важным и решающим аргументом. И дело не только в том, что Дзеффирелли любил богатые декорации и постановочный размах.

Он любил музыку. У него был идеальный слух на голоса. Он владел этим неповторимым веристским тембром и строем, переводя их в безупречные по гармонии и красоте мизансцены.

Певцы разных поколений до сих пор обожают его спектакли. После всех измывательств и унижений, которым их подвергает современная оперная режиссура, они возвращаются в его «Аиду», «Богему», «Турандот» или «Травиату» как в свой отчий дом. Это как дом Прозоровых во мхатовских «Трех сестрах», где все знакомо, обжито, понятно, куда всегда стремишься душой. Где тебя не поджидают опасности. Только пой себе и радуйся.

Кстати, сам Дзеффирелли начинал свою карьеру в театре как раз с чеховских «Трех сестер» в постановке Висконти, где тщательно скопировал все мхатовские березы.

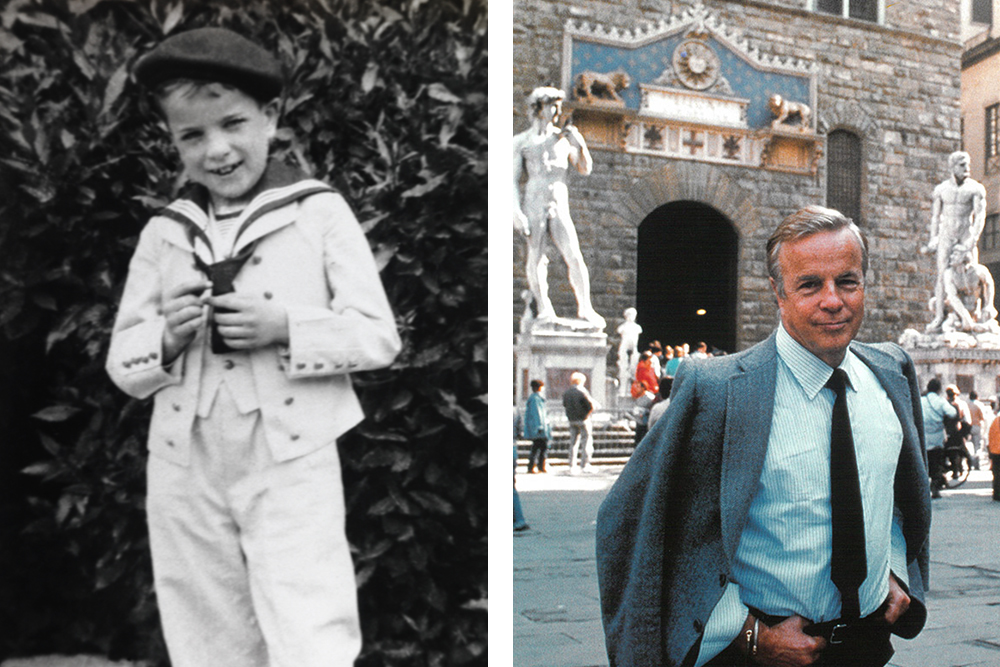

Все эти долгие годы он сам был художником своих спектаклей и своей жизни. Он знал, что такое Forza del Destino, сила судьбы. И он знал, как ее победить хотя бы на три-четыре часа сценического действа, пока звучит музыка. И эта победа над жестоким и немилосердным временем стала тайным содержанием всего его творчества, его земного бытия. Он сопротивлялся. Он боролся. В его душе продолжал жить непреклонный Воин Красоты. И еще этот сияющий, золотоволосый, загорелый мальчик, словно сошедший с полотен и фресок Фра Липпи, каким он остается на своих ранних детских фотографиях.

Под конец жизни он захотел вернуться во Флоренцию, город, который его отверг, не захотел признать при рождении. Весь свой огромный и тщательно подобранный архив он решил передать в дар родному городу. Я видел эти бесчисленные папки и коробки, когда они еще были в Риме у него дома. Все пронумеровано, собственноручно подписано, тщательно переложено пергаментной бумагой. За свою жизнь, кажется, он не выбросил ни одного чека из химчистки, ни одной записки своего поклонника. С нескрываемой гордостью он продемонстрировал мне мое собственное письмо на гостиничной бумаге петербургской «Астории», о котором я уже успел забыть. А он все помнил, хранил, прятал по разным конвертам и папкам. В священной уверенности, что, конечно, Deus concervat omnia («Бог сохраняет все»), но и Богу надо иногда помогать.

И опять долгие, многолетние баталии за палаццо в историческом центре Флоренции, за субсидии на ремонт, за саму возможность этого бескорыстного и щедрого подарка, который, как давали понять ему разные чинуши, так же не нужен Флоренции, как он сам когда-то — родному отцу. Но и тут Дзеффирелли не сдался. На эту борьбу ушло лет пятнадцать.

Зато сегодня Фонд располагается в одном из красивейших исторических зданий города, во дворце Сан-Фиренце, в двух шагах от площади Синьории. Во многом, конечно, это заслуга его приемного сына Пиппо Дзеффирелли, взвалившего на себя все бремя организационных забот. Символично, что первым проектом Центра стала выставка российских художников-нонконформистов — «Новый полет на Солярис» из собрания музея АZ, сочиненная Наталией Опалевой и Полиной Лобачевской специально для величественного барочного пространства дворца.

И в этом тоже видится знак судьбы. Тех, кого никогда не выпускали за границу, кто полжизни провел в полутемных подвалах и котельных, приспособленных под нищие мастерские, тех самых опальных художников «Советского Ренессанса» первым принял, гостеприимно распахнув двери своего флорентийского дома, подлинно ренессансный человек, маэстро Франко Дзеффирелли. А в декабре в Москве, в Большом театре, запланирован гала-концерт в его честь. И опять «Сила судьбы» — им занимается и организует его друг и продюсер Ирада Акперова, привозившая когда-то на гастроли в Москву его «Травиату», «Паяцев», «Аиду».

…Вспоминаю нашу последнюю встречу. Накануне мы договорились, что я навещу его, когда приеду в Рим. При этом он был почему-то уверен, что я у него и поселюсь. Но у меня был забронирован отель и уже назначена куча встреч в городе.

— Неужели ты не захочешь взглянуть на комнату, которую мы тебе приготовили? — обиделся Франко.

И в качестве последнего и неотразимого аргумента: «Там всегда жила Элизабет Тейлор».

Пришлось взбираться на второй этаж, чтобы посмотреть на необъятное ложе, лампы Тиффани, стоявшие по бокам на прикроватных тумбочках, и все эти нежные изгибы и переливы в стиле ар-нуво, явно во вкусе Лиз.

— Ну как? Не передумал? — с торжествующей интонацией спросил Франко, оставшись ждать меня у лестницы.

— Божественный интерьер. Но мне пора.

— Давай тогда я оплачу твое такси. Ты не поверишь, но, с тех пор как я продал дом в Позитано, у меня, кажется, впервые в жизни появились деньги.

— Не спешите их сразу все потратить. Они еще вам пригодятся!

— Ты думаешь? — недоверчиво вздохнул он.

— Уверен.

К воротам медленно подплыл автомобиль. Мы прощаемся, договорившись непременно звонить и писать друг другу.

— Ты пиши, ты же знаешь, я все храню. Все…

Последний взмах худой стариковской руки куда-то вверх, в воздух, в ночь, как крестное знамение перед долгой разлукой. Или мне так показалось? Он еще долго будет смотреть мне вслед, сгорбившись и опираясь на свою палку. А потом медленно пойдет к воротам. Я успею увидеть его спину из окна отъезжающего такси. Ciao, Amore Mio!

Редакция благодарит г-на Пиппо Дзеффирелли и Ираду Акперову за помощь в подготовке этого материала.