Тайны пивной генетики

Лагер, который пьют миллионы и который приносит миллиарды (250 миллиардов долларов в год, если быть точным), — довольно необычный напиток. Дело в том, что все остальные сорта пива — и светлого, и темного — сбраживаются при комнатной температуре; лагер же получают при 10-12 °С — примерно такая температура выдерживается в подвалах, например, баварских монастырей. Именно там в XV веке монахи научились делать лагер. Технология производства лагера отличается так радикально, что консервативные цеховые правила, созданные, чтобы блюсти каноны профессии в чистоте, поначалу запрещали его варить в основных городах и селах, поэтому настоящая популярность пришла к лагеру только к XIX веку, зато сразу стала всеохватной: людям нравится легкость и прозрачность этого сорта пива.

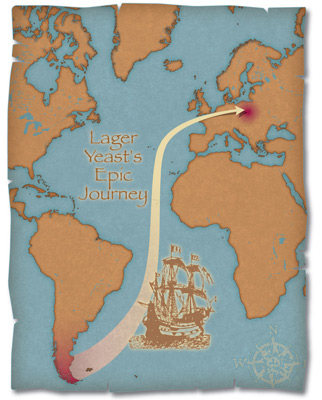

Тогда же Луи Пастер установил, что пивные дрожжи — это живые микроорганизмы; но только в наше время генетики выяснили, что дрожжи лагера совершенно не похожи на обычные дрожжи, используемые в производстве всех сортов пива и остальных продуктов, вроде хлеба и вина. Стало ясно, что эти дрожжи — результат скрещивания между обычным и каким-то холодовыносливым видом. Но что это был за вид и откуда монахи взяли такую закваску?

Микробиолог, профессор Хосе Паоло Сампайо из университета Лиссабона очень любит пиво; он всегда готов попробовать новый сорт и узнать, как его готовят. Что еще важнее, Сампайо владеет технологиями, которые позволяют ему изучать древние загадки дрожжей («Это вам не слонов в бинокль рассматривать! Нужно приехать на место, взять десятки проб, привезти в лабораторию, загубить 90%, вырастить и изучить их гены — тогда вы узнаете, что это такое вы нашли»). Вот он и задался целью узнать, где же баварцы взяли свои чудо-дрожжи.

В природе дрожжи живут на коре дуба, и команда Сампайо взяла тысячи проб в европейских лесах — безо всякого результата. Это, впрочем, ожидалось: дело в том, что со времен Пастера существуют коллекции из примерно 1000 видов дрожжей, которые собрали в природе и с тех пор поддерживают в чашках Петри бессчетные поколения студентов и лаборантов. В европейских пробах никто никогда не находил холодовыносливых дрожжей.

Следующий шаг — холодные леса Северной Америки, где тоже хватает дубов. И вновь никакого результата. Оставалось только одно место, где теоретически имело смысл искать, — Патагония. Туда и направился Сампайо с аргентинскими коллегами. «Когда я впервые оказался в Аргентине, я не особенно рассчитывал, что найду предка баварских дрожжей. Но мы все равно искали, поскольку одна из наших задач — создание всемирной карты распространения разных видов этих грибов». Нюанс: в Патагонии не растут дубы, но их экологическую нишу занимают деревья из рода Nothofagus (буквально: «южные буки»).