Секс в эпоху ядерной угрозы

Продолжаем публикацию цикла «Зачем живые любят друг друга» о загадках размножения и других парадоксах биологии. В этой части речь о том, как интересно было ученым ХХ века изучать генетическую рекомбинацию

Предыдущую главу читайте здесь: Чем сложный секс лучше простого

Глава двадцать восьмая, в которой замечена связь между сексом и ядерной войной, а также упоминается Анджелина Джоли

В одной из первых глав нашего цикла я заинтриговал читателей загадкой: почему среди сотен потомков Льва Толстого нет ни одной копии великого писателя, зато есть шведская джазовая певица Виктория Толстой (!), парижский фотограф Дмитрий Толстой и даже заместитель председателя ГД РФ Петр Олегович Толстой. Ответ предлагалось искать в генетической рекомбинации, которая все эти годы тасовала гены Льва Николаевича, и вот о ней-то сейчас и пойдет речь.

На самом деле подробный рассказ о мейозе следовало бы начать не с рекомбинации, а с той стадии, когда схожие хромосомы двух родителей (то есть «гомологичные») находят друг друга в клеточном ядре. Однако мы сперва обсудим рекомбинацию, и на это есть две причины. Во-первых, уже на стадии узнавания гомологичных хромосом рекомбинация вполне может играть важную роль, как, впрочем, и на всех остальных стадиях, вплоть до правильного расхождения этих хромосом по ядрам после мейоза. Во-вторых, первичное узнавание хромосом от папы и мамы в самом начале мейоза — до сих пор наиболее темная часть этой таинственной истории, и если сперва не рассказать про рекомбинацию, мы в ней точно запутаемся.

Собственно, в середине ХХ века все части этой истории были в равной степени темными. Во-первых, было непонятно, как клетка умудряется находить похожие ДНК, чтобы они прорекомбинировали. Подумайте сами: ДНК — это двойная спираль, причем, если вы смотрите на эту спираль снаружи, не очень-то видно, какая там последовательность букв-нуклеотидов находится внутри, потому что они спарены друг с другом. И как же нам теперь прикажете искать в клетке схожие, то есть гомологичные, куски ДНК, чтобы перетасовать их? Во-вторых, как и было сказано, непонятно, как при мейозе находят друг друга гомологичные хромосомы — еще до того, как начнется эта самая рекомбинация.

При нашей склонности все упрощать есть большой соблазн решить, будто вопросов не два, а один: поиск последовательностей, подходящих для рекомбинации, и поиск гомологичными родительскими хромосомами друг друга — это вполне мог быть один и тот же процесс. Шесть десятилетий назад еще казалось, что стоит немного напрячься, и за всей махиной жизни откроется какая-то прекрасная универсальная простота. Ах, если бы. На самом деле с тех пор за ней много чего открывается, но махина от этого становится только сложнее.

И все же именно с рекомбинацией биологам удалось в общих чертах разобраться раньше всего. В 1980-х студенты (в том числе и автор) с замиранием сердца следили за развитием событий в этой области науки. Этому интересу всемерно способствовал мой преподаватель Юрий Павлович Винецкий (уже известный лояльному читателю своими импозантными брюками), чьи остросюжетные рассказы о рекомбинации сопровождались его любимой присказкой «таинственная тайна потайного тайника». Кроме означенного тайника, эпитет «таинственного» неизменно носил белок RecA (о нем чуть позже), а также «генная конверсия».

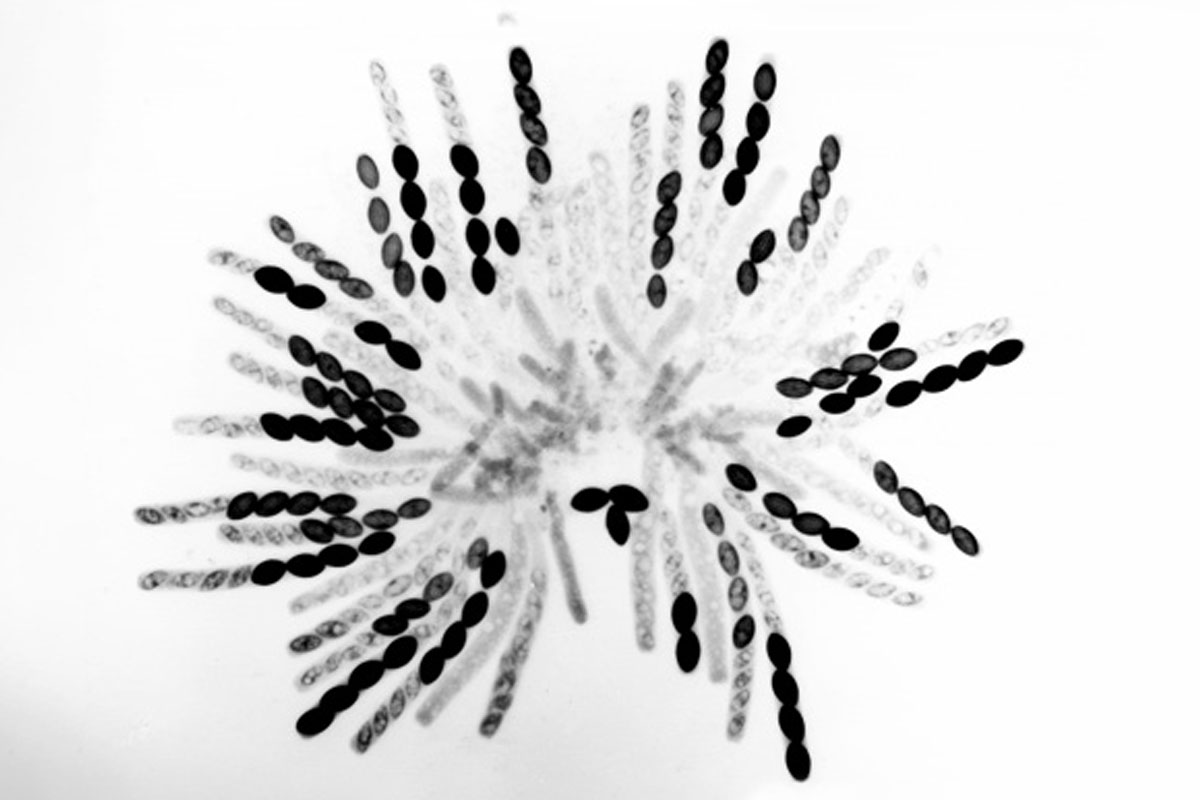

С этой самой генной конверсии и начал распутываться клубок. В прошлой главе цикла упоминался гриб по имени «красная хлебная плесень», или Neurospora crassa. Напомню, что в его стручках-асках в образцовом порядке уложены восемь спор — продукты одного мейоза. Если родители стручка имели красные (К) и белые (Б) споры, то порядок спор вообще-то должен быть такой: ККККББББ. Но если произошла рекомбинация, то споры лягут по-другому: ККББККББ. Две хромосомы прорекомбинировали между собой, перетасовав гены, но у потомства, как мы видим, маминых и папиных генов осталось поровну. Вот картинка, где изображена как раз такая ситуация у нейроспоры: на ней можно видеть разные типы стручков, или, как говорят серьезные люди, «тетрад».

Но внимательный читатель может увидеть на этой картинке и другую ситуацию: например, шесть белых, две красных. И вот это с точки зрения генетики никуда не годится, потому что нарушает законы Менделя: генов теперь вовсе не поровну, и, похоже, в одной паре спор красный ген превратился — или «конвертировался» — в белый. Это надо как-то объяснять. Попытки объяснить конверсию, со всеми ее частными случаями и хитростями, о которых мы тут умолчим, начались в 1960-х и в конце концов привели к созданию нескольких моделей рекомбинации. Из них, как водится, одна оказалась верной, а остальные нет.

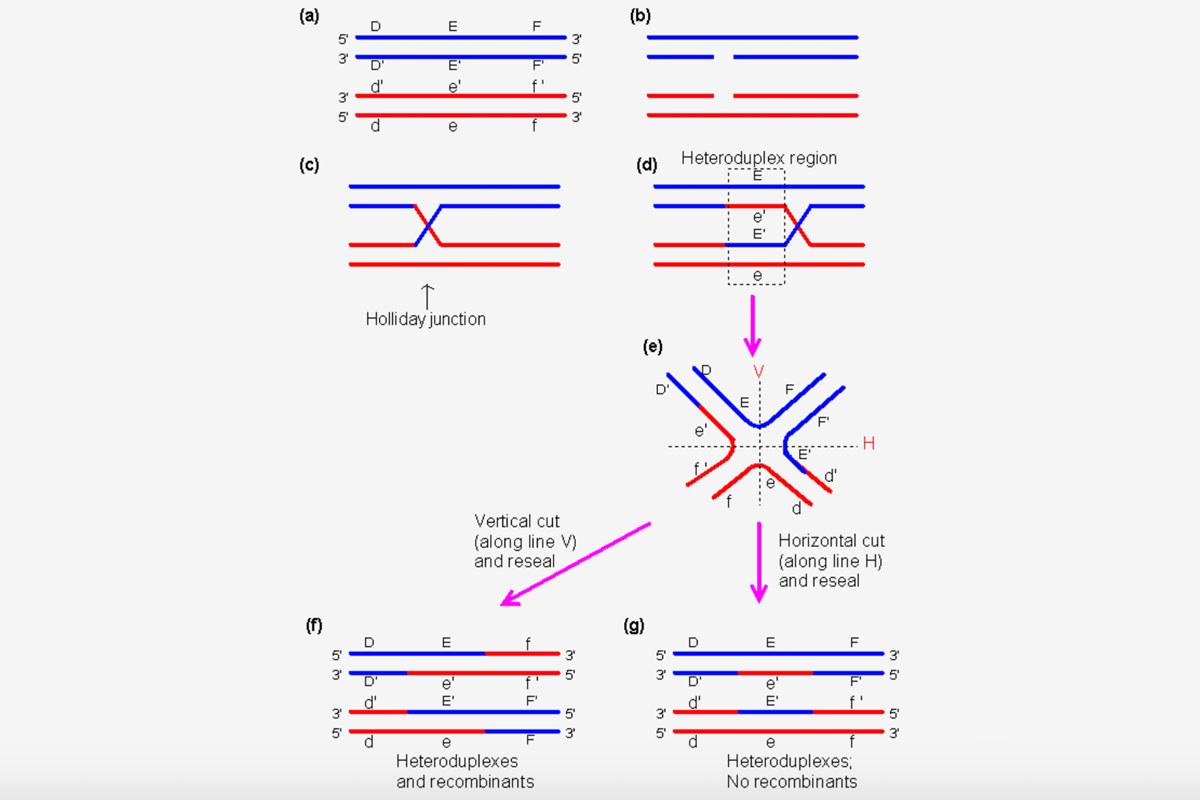

Должен со смущением признаться, что эта тема завораживает меня до сих пор: это же надо было из наблюдений за разноцветными спорами (или, скажем, колониями бактерий) выводить какие-то догадки насчет того, что там произошло на уровне молекул! Когда у автора есть подобные idees fixes, читатели обычно скучают, и я надеюсь, что смогу себя контролировать. Но все же позволю себе уделить этой странице истории науки чуть больше времени и места, чем допускает здравый смысл. Итак: вот, кажется, самая первая из моделей рекомбинации. Пожалуйста не бойтесь, тут только картинка, чтобы поверхностно любоваться, а ее объяснение самые въедливые из читателей могут найти самостоятельно.

Эту модель предложил британский биолог Робин Холлидей в 1964 году. Он тоже возился со спорами гриба, но не с нейроспорой, а с пузырчатой головней, паразитом кукурузы Ustilago maydis, который мексиканцы так любят добавлять в кесадилью. Позже Холлидей внес значительный вклад в науку: к примеру, первым заговорил о метилировании ДНК как способе регуляции активности генов. Однако эти достижения не идут ни в какое сравнение с крестообразной штукой в середине этой картинки, получившей его имя. Штука получается, если на картинке (d) взяться руками за концы красной молекулы и крутануть ее против часовой стрелки перпендикулярно плоскости страницы.

Ирония судьбы в том, что модель Холлидея, такая симметричная и красивая, в целом неверна. В золотой фонд науки из нее вошла именно крестообразная штука — структура Холлидея, — которая появляется и в других моделях рекомбинации, в том числе и в верной.

Через десять лет после того, как Холлидей нарисовал свою модель, постдок из лаборатории Дэвида Дресслера по имени Хантингтон Поттер умудрился заснять структуру Холлидея в электронный микроскоп, тем самым доказав, что так и правда бывает. Чтобы было попроще, он рассматривал не хромосому гриба, а бактериальные плазмиды — такие маленькие кольцевые молекулы ДНК, которые весьма часто встречаются у бактерий. И вот картинка, которая обошла сотни обзоров и учебников.

Чтобы доказать, что это оно самое и есть, а не просто два обрывка ДНК случайно наложились друг на друга, Поттеру надо было убедиться, что перекрестие всегда происходит именно в гомологичной области плазмид, то есть там, где последовательности ДНК одинаковы. Сами последовательности в микроскоп, даже супер-пупер-электронный, конечно, не видны. Он прибег к хитрости: перед фотографированием разрезал препараты ДНК в определенной точке — таких точек было ровно одна на плазмиду, и ее узнавал и резал фермент-рестриктаза EcoRI. Тем самым восьмерка из двух колец превращалась в крест из двух отрезков, и надо было только убедиться, что перекрестие всегда делит отрезки одинаковым образом (например, 3:5 и 3:5).

Рассказ Поттера о том, как ему это удалось, вызвал у меня этакий ностальгический спазм. Дело в том, что резать надо было быстро, иначе перекрестие просто успевало проскользнуть до конца отрезка (как оно скользит, видно на картинке выше, с —>d) и исчезнуть. В те годы ферменты для молекулярной биологии были в большом дефиците, а «разрезать быстро» — значит взять много-много концентрированного фермента. И вот основная трудность, которую преодолел Поттер: он самостоятельно выделил рестриктазу EcoRI в достаточной концентрации!

Нынешние студенты, аспиранты, да и большинство действующих молекулярных биологов просто не поймут этот анекдот: теперь все можно купить по каталогу, а такие штуки, как EcoRI, стоят копейки и найдутся в любом лабораторном холодильнике. Я же, узнав об этой проблеме Хантингтона, мысленно перенесся в 1985 год — в СССР все происходило с изрядной задержкой по сравнению с Великобританией, — когда самостоятельно выделял для лабораторных нужд другой фермент-рестриктазу, BamHI, а потом и ДНК-лигазу фага Т4. Каждый выделял, кто что умел, а потом обменивались между собой. Обычная лигаза умела соединять «липкие концы» двух молекул ДНК (не спрашивайте), а хорошая — моя — соединяла и «тупые концы». «А у вас случайно нет лигазы для тупых?» — спрашивал зашедший в лабораторию Николай Казимирович Янковский, ныне академик РАН. «Не дадим, мы сами тупые», — игриво отвечал ему Юрий Павлович Винецкий.

Ух, как далеко мы отошли от основной линии рассказа… Модель Холлидея не объясняла многих важных фактов, и ей на смену пришла модель Мезельсона — Реддинга, которая была гораздо менее красивой и симметричной, и при этом тоже не объясняла многих важных фактов. Именно ее я учил к экзаменам. Наконец, в 1983 году вышла статья, в которой была представлена модель, более или менее соответствующая действительности. Ее авторы — сплошные корифеи, а на первой позиции в списке стоит Джек Шостак, будущий нобелевский лауреат. Нобелевку он получил не за модель рекомбинации, а за открытие теломеразы, причем после теломеразы он еще внес изрядный вклад в проблему происхождения жизни и гипотезу РНК-мира. Но и модель рекомбинации, описанная в статье, тоже далеко не пустяк в истории науки.

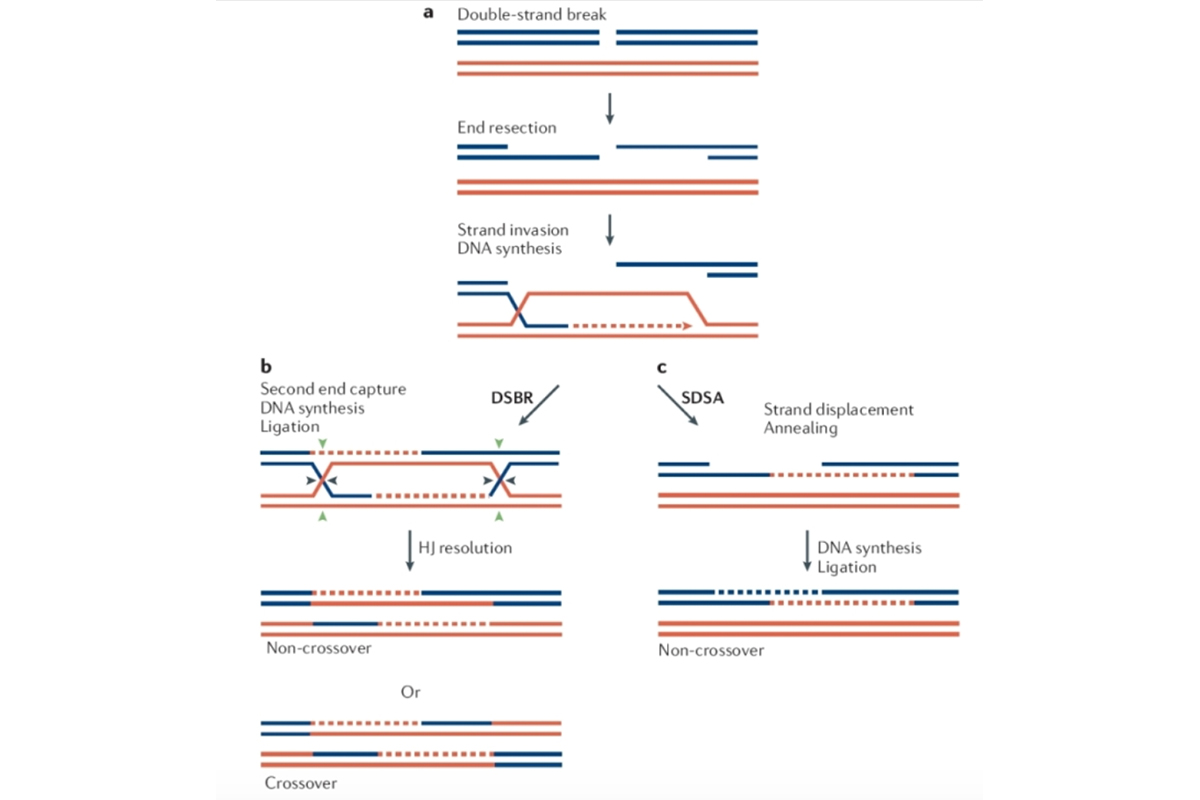

Ее отличие от всех прочих моделей вот в чем. Если мы посмотрим на модель Холлидея, там все начинается с одноцепочечных разрывов, появляющихся в одинаковых местах двух молекул ДНК. В следующих моделях разрыв был по-прежнему одноцепочечный, хотя и всего один, потому что непонятно, с чего бы двум молекулам рваться симметричным образом, когда они еще не знают, что они одинаковые. А в этой новой модели разрыв был двойной! Молекула просто рвалась на два куска, да еще и эти куски сразу начинал подъедать с концов специальный фермент. В результате в той молекуле ДНК, которая выступала зачинщиком рекомбинации, появлялась огромная дыра, а длинный одноцепочечный хвост, который фермент оставлял несъеденным, начинал метаться по клетке, встревать в середину других ДНК и проверять, нет ли там гомологии. А когда она была — происходили последующие события, в том числе и образование структуры Холлидея. Вот схема этого процесса — опять же просто чтобы полюбоваться, насколько она менее красива и более сложна, чем то, что думали в начале. Она называется «Модель починки двойного разрыва».

Все-таки обратим внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, исход всей авантюры зависит от того, как будут разрезаны структуры Холлидея. При одной конфигурации молекулы ДНК меняются флангами, то есть рекомбинируют все гены, лежащие справа и слева от точки разрыва. В альтернативном варианте изменения касаются только небольшой области неподалеку от точки разрыва, а фланги остаются на месте.

Во-вторых, те цепочки ДНК, которые получаются на выходе, на некоторых отрезках полностью покрашены в красный цвет, а кое-где красными оказываются три цепи из двух. Это и есть объяснение всех разнообразных вариантов генной конверсии, которые наблюдались в тетрадах грибных спор: вблизи от точки кроссинговера часть генетической информации одного из партнеров теряется.

В-третьих, на картинке видно, что теряются всегда гены синей молекулы, которая и затеяла весь процесс, причем она вступает в него уже изрядно потрепанной — с большой дыркой посередине. Зачем ей это нужно? Последовательности ДНК не любят теряться, их за это отбраковывает отбор. Однако игра стоит свеч, если в синей молекуле изначально был дефект: например, одна из букв-оснований оказалась подпорченной и ее пришлось вырезать, как раз с образованием двойного разрыва. Единственный вариант спасения — залатать дырку по образцу похожей молекулы.

А с чего бы возник этот дефект? Ну, например, в результате прямого попадания злой заряженной частицы, то есть под воздействием радиации.

Итак, одноцепочечный хвост несчастной изуродованной молекулы ДНК мечется по клетке в поисках партнера. Ему помогает в этом некий белок, который облепляет этот самый хвост со всех сторон. Это и есть тот самый белок, который у бактерии кишечной палочки называется RecA и который наш преподаватель иначе как «таинственным» не называл. Rec — это от слова «рекомбинация»: бактерии-мутанты по гену этого белка не умеют заниматься рекомбинацией, даже когда все остальные компоненты на месте. Очень похожий белок обнаружили и у высших организмов (сначала дрожжей, а потом и прочих, включая нас с вами), и называется он Rad51. Rad — это уже от слова «радиация»: мутанты по гену этого белка оказываются к ней очень чувствительны, потому что не умеют залатывать повреждения своей ДНК. Есть он и у архей, и там он тоже называется Rad. Это значит, что механизм рекомбинации, о котором мы сейчас толкуем, немыслимо древний и фундаментальный: им пользуются абсолютно все ветви жизни на Земле.

И еще один вывод, скорее исторического свойства. Как видим, иногда Rec=Rad, то есть механизмы рекомбинации и устойчивость организмов к радиоактивному излучению имеют много общего. Это объясняет огромный энтузиазм, с которым рекомбинацию изучали именно в период холодной войны, когда все ожидали скорого появления ядерного гриба и радиоактивного пепла. В изучение этих механизмов вкладывались деньги, предназначенные на оборонные исследования, то есть немалые. Возможно, именно благодаря этому в интимных подробностях рекомбинации удалось в общих чертах разобраться сравнительно быстро. Ученые-то с самого начала понимали, что рекомбинация сама по себе есть какое-то очень фундаментальное свойство жизни, но когда просишь денег на исследования, не грех упомянуть о перспективах создания «лекарства от радиации» для солдат будущей Третьей мировой. И неспроста нам, студентам очень оборонно ориентированного вуза МИФИ, лекции по всем биологическим специальностям читали ученые, которые в тот или иной период своей карьеры занимались тем, как живая материя взаимодействует с радиацией. Другое дело, что военным от этих штудий пользы не было, зато была польза для фундаментальной науки.

И вот еще кому была польза: врачам и их пациентам. Белку Rad51 (он же таинственный RecA) у людей помогают два интересных белка, Brca1 и Brca2. Они тоже в нужный момент оказываются там, на отчаянно ищущем помощи одноцепочечном хвосте ДНК. Их названия происходят от слов Breast Cancer — рак груди, — потому что мутации в соответствующих генах сильно повышают вероятность этой напасти. Именно из-за таких мутаций прекрасная Анджелина Джоли решила сделать себе профилактическую мастэктомию. Отметим для себя, что раз небольшие дефекты этих белков чреваты столь серьезными последствиями, значит, рекомбинация не игрушка, и живому организму жизненно важно, чтобы там все прошло правильно. Причем важно не в контексте секса и размножения, а для повседневной жизни обычного соматического органа, хотя и очень красивого и косвенно связанного с сексом*.

Напрашивается фундаментальный вопрос, который останется без ответа. А может, секс — не главное в жизни? Ой, нет, спросим по-другому: может быть, рекомбинация, перетасовывающая гены, в том числе во время мейоза у высших организмов, возникла совсем не за этим? Может быть, это древний механизм ремонта повреждений, который гораздо позже был привлечен к новой работе: создавать разные комбинации генов и избавляться от мутационного груза (впрочем, мутационный груз и сам имеет прямое отношение к повреждениям ДНК)?

Вопрос это риторический, поскольку природа не знает слова «зачем». Разумеется, когда бактерия захватывает из внешней среды чужую ДНК в надежде подправить свой геном (как было сказано, это называется «трансформация»), она делает это не «зачем», а «почему»: потому что ей плохо и чужая ДНК может ей помочь. Бактерия не знает, в чем ее проблема и как ей себя лечить. Может быть, с помощью чужой ДНК получится просто подштопать свой геном, а возможно, удастся встроить новый полезный ген, который как раз и даст шанс выпутаться из передряги. Чистый оппортунизм. Но именно из него, кажется, вырос весь этот масштабный проект под названием «мейоз» и «секс». А возможно, ради этого он и был затеян.

Некоторые оригиналы, впрочем, считают, что рекомбинация вовсе не главное в сексе и в мейозе. Все это отчасти прояснится в следующих частях, а отчасти так и не прояснится, потому что ученые раздумывают об этом прямо сейчас, и заранее непонятно, к чему они придут.

* Примечание. Под «красивым соматическим органом, косвенно связанным с сексом» я, конечно, понимаю молочные железы у женщин, а вовсе не мужскую простату. В ней нет ничего красивого, однако мутации Brca и здесь сильно повышают вероятность развития раковой опухоли.

Продолжение: Поиск суженого: откуда хромосомы знают, что они гомологичные