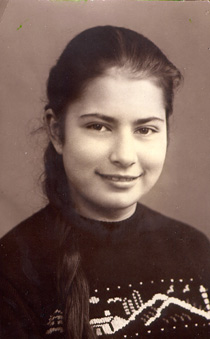

Надежда Рогожина: Самара

После Тбилиси мы возвращаемся на Волгу. О Самаре рассказывает Надежда Рогожина, к ней присоединяется Олег Сысуев. А я напоминаю, что заявки на свои города детства можно оставлять прямо здесь, в комментариях.

Я родилась в Куйбышеве, теперь живу в Самаре. И это один город, я никогда отсюда не уезжала.

Первый раз его переименовали в 1935 году, после смерти В.В.Куйбышева, и многие улицы были названы в честь большевиков. В 1992 году старое имя вернули, а улицы так и остались с советскими названиями. Правда, рядом с ними появились дореволюционные, и таким образом был достигнут некоторый компромисс.

Самара была всегда крепким купеческим городом, но для нас, школьников, история города начиналась как будто только после семнадцатого года. Зато все вызубрили, что В. И. Ленин был помощником присяжного поверенного в Самарском суде. О том, что город основал князь Засекин, можно было узнать, только побывав в краеведческом музее (Дом Курлиной).

Родилась я, как и многие самарцы, в примечательном месте — в то время оно носило название «Красный Крест», до революции там была больница для бедных (улица Льва Толстого), а детство прошло на улице Пионерской, недалеко от нынешнего Речного вокзала. Старый Речной вокзал, который снесли, был совершенно очаровательным строением с кружевной деревянной резьбой.

Моя мама преподавала английский язык в пединституте, и мы жили в доме, который считался общежитием, — Пионерская, 5. Соседи были замечательные. Отцы моих подруг — историк Н. И. Сергеев и литературовед В. А. Бочкарев — занимались с нами, да мы и сами много читали, менялись книгами.

Это была такая коммуна, где все дети были под приглядом, где радовались чужим успехам и всячески друг другу помогали. Я послевоенный ребенок, и все наше поколение росло в атмосфере радости — от того, что люди вернулись: кто живым с фронта, кто из лагерей.

В нашей коммуналке жил дядя Петя Тихонов, и я помню, как все смеялись над его шутками. Такое жизнелюбие после многих лет лагерей! А жена его, тетя Дуся, была портнихой, обшивала весь наш дом. Дядя Миша, слесарь, часто выручал нас, когда мы теряли ключи, лазая по крышам сараев. А дядя Дима, завкафедрой английского языка, был заядлый рыбак, и его возвращение с Волги означало, что во многих семьях на обед будет уха...

Большие застолья с выпивкой как-то не были приняты, но если у кого-то задерживались с работы родители, всегда находилась семья, которая могла покормить ребенка и обогреть. И этот вкус отварной картошки с маслом я люблю до сих пор.

Близость к Волге наложила отпечаток на нашу детскую жизнь: все лето ребята с нашего двора проводили на Волге, и вкус городской булки (ее еще называли французской) пополам с песком до сих пор помню. Помню также, как трое рыбаков несли с Волги рыбищу, которую держали на плечах, а хвост волочился по земле!

Катанье на санках с крутой Пионерской горы, как и у саратовских соседей, было весьма опасным. Крутая гора спускалась к Волге, и нужно было вовремя затормозить, чтобы не оказаться на проезжей части улицы Водников. А гулять мы ходили в «Струкачи» — Струковский парк, который официально назывался Городской парк культуры и отдыха им. Горького. По-моему, все парки Советского Союза так назывались, и там показывали выездные спектакли кукольного театра. На входе был замечательный фонтан «Дети под зонтиком», который остался с дореволюционных времен и который потом заменили, но уже все не то, не то! А на углу Пионерской и Алексея Толстого (бывшая Обороны) стоит замечательное здание, в котором находится Военно-медицинский факультет — в наше время это было Суворовское училище, и многие девочки дружили с «кадетами», как их тогда мы называли. Этим можно было хвастать!

Взрослея, мы ходили прогуливаться на наш «Бродвей»(«Брод»), улицу Куйбышева (бывшая Дворянская) в промежутке между Ленинградской и Некрасовской, где находились три наших главных кинотеатра и где собиралась «золотая молодежь». Потом появилась первая очередь набережной (cейчас их четыре), и место для прогулок переместилось туда. Кстати, на улице Куйбышева, там, где потом был Дворец пионеров, во время войны размещалось посольство Великобритании. Куйбышев был запасной столицей, и сюда эвакуировали все посольства из Москвы. Это вообще отдельная тема — запасная столица. Под зданием обкома КПСС (сейчас там академия искусства) был построен бункер Сталина, и никто, даже из тех, кто жил неподалеку, ничего об этом не знал! Только в 1992 году этот объект гражданской обороны рассекретили и открыли как музей. Теперь это местная достопримечательность. Кстати, достоверных данных о том, что Сталин там был (или не был), нет. Мы росли, поступали в институты и уезжали из коммуналок в новые квартиры. Да, это было радостно, но и грустно немного: глазу не за что зацепиться в новых микрорайонах после детства и юности в старом городе с прекрасной архитектурой и деревянными домами (одни наличники чего стоят!).

Поэтому мне так важен мой первый адрес в моем городе.