Безсмертная трапеза. О книге Татьяны Толстой об Александре Тимофеевском «Истребление персиян»

В «Редакции Елены Шубиной» выходит книга Татьяны Толстой «Истребление персиян», посвященная памяти известного литератора, искусствоведа и публициста Александра Тимофеевского (1958–2020). Задуманная как сборник воспоминаний и эссе, эта книга неожиданно стала коллективным портретом ушедшей эпохи. Об одном из самых талантливых и неразгаданных ее героев вспоминает Сергей Николаевич

Александр Тимофеевский умер три года назад. Тогда вовсю бушевала пандемия, заставившая всех, кто не болел или был болен не слишком тяжело, сидеть по домам в изоляции, уткнувшись в свои компы и айфоны. И похоже, идея этой книги возникла у Татьяны Толстой именно тогда. Тут и диалоги, и несколько эссе, и домашний фотоальбом, и даже генеалогическое древо главного героя. А на обложке картина художника Николы Самонова, которая так страшно и мощно совпадала с самим названием — «Истребление персиян».

Получилась довольно затейливая конструкция. Конечно, это прежде всего оммаж другу. Но не только! Скорее, прощание с эпохой, в которой мы все жили и где Шура (позволю себе так его называть по праву давнего знакомства и дружбы) был одной из ключевых, сюжетообразующих фигур. Как-то так получилось, что все нити вели к нему, все отношения выстраивались с его подачи или по его подсказке, все самые интересные медиапроекты затевались при его участии или благословении.

Притом что он никогда не лез в кадр, никогда не рвался в начальники. Терпеть не мог никакой публичности, предпочитая роль серого кардинала. Человек за кадром, комментирующий, размышляющий, составляющий свои тайные рецензии и служебные записки. Кому он их писал? И для чего именно? Бог весть! Он не любил об этом распространяться и в эти подробности не спешил посвящать. Каюсь, и я сам не очень-то интересовался.

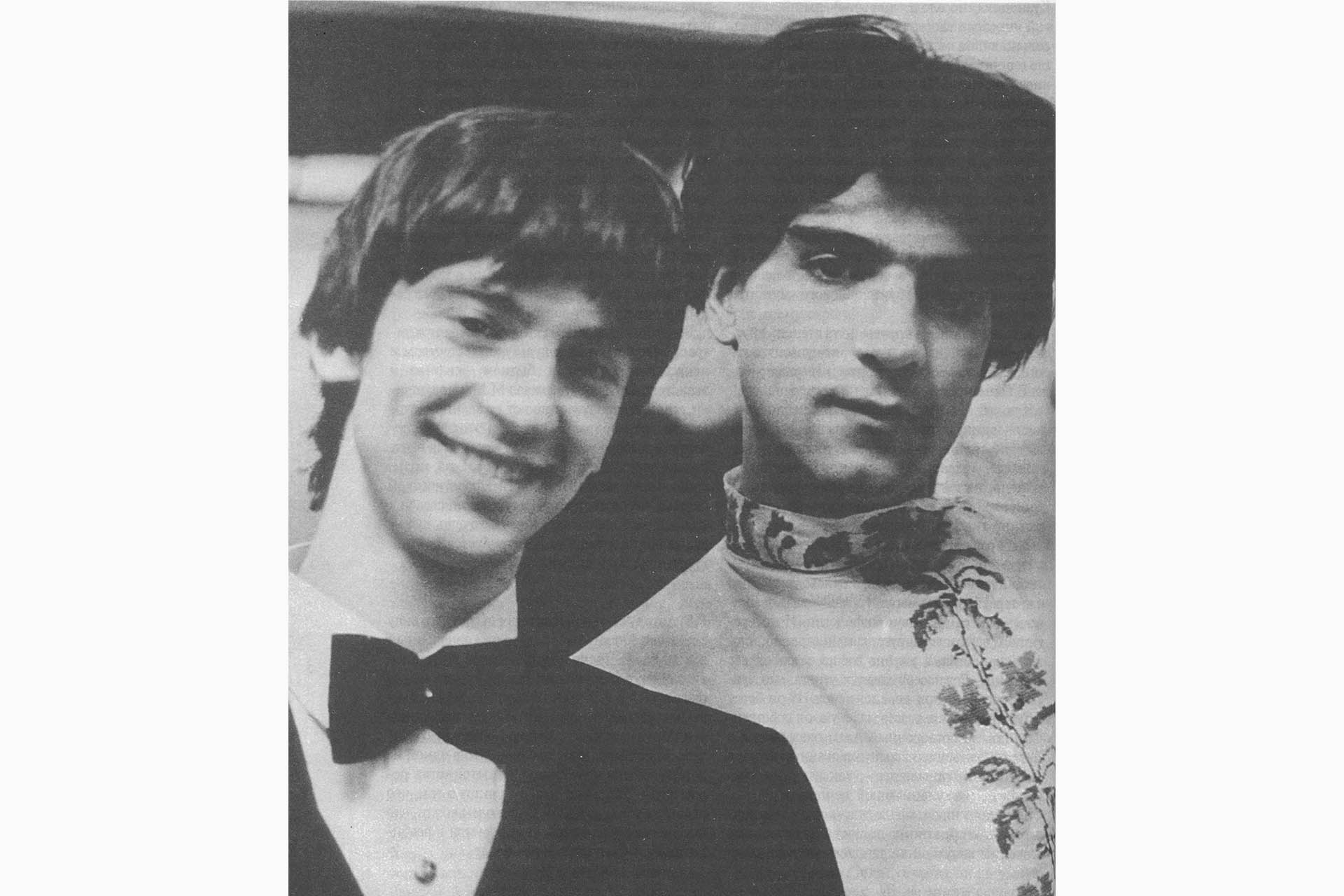

«Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам». Практически с этой цитаты из «Гамлета» начинается мемуарный очерк Татьяны Толстой. Правда, произносит ее не Шура, а Вася, знаменитый Андрей Васильев, еще одна легенда отечественной журналистики, с которым меня тоже сводила судьба в те же самые 80-е годы. Но в тот самый момент, когда эти шекспировские слова прозвучали, Шура стоял рядом в предбаннике «Московских новостей». И загадочно улыбался. Принц в черной водолазке.

Все они так или иначе промелькнут на этих страницах, герои былых и нынешних времен. И покойная питерская писательница, гроза арт-хауса и нового театра Татьяна Москвина, и ее нестареющий муж Сергей Шолохов, и создатель «Столицы» Андрей Мальгин, и гений «Афиши» Юрий Сапрыкин, и звезда «Огонька» Алла Боссарт… Перечислять можно долго, компания получилась довольно пестрая. Причем не факт, что соседство друг с другом на одних и тех же страницах их сильно обрадует.

Но в таких случаях не полагается отказываться. Да и дело вполне богоугодное. Это как выступить на поминках или панихиде. Если уж пришел, вставай в траурную очередь, надевай черную креповую повязку, скажи прощальное слово. И неважно, кто маячит за тобой в почетном карауле. Тем более что из-за проклятого ковида попрощаться с Шурой почти никому из нас не удалось.

По свидетельству очевидцев, в церкви, где его отпевали, было всего-то пять-шесть человек самых близких. Храм усадьбы князей Трубецких. Ампир, ХIХ век. Все как он любил. А поначалу, говорят, что и отпевать не хотели. В этом посмертном одиночестве в полупустом храме мне видится тоже режиссура его судьбы. Ну не хотел Шура этого ничего. Ни любопытствующих, ни скорбящих, ни пышных процессий, ни привилегированного кладбища со знаменитостями по соседству.

Ушел, в сущности, как жил, — тихо, стараясь не привлекать к своей персоне повышенного внимания. Без долгих мучений. Умер во сне от сердца. В Лазареву субботу.

Так что этот труд Татьяны Толстой в каком-то смысле и есть та самая несостоявшаяся гражданская панихида со словами благодарности, любви и признания, которые Шура безусловно заслужил. Они должны были быть когда-то произнесены. И даже не столько для него, сколько для нас самих, оказавшихся там, где мы все оказались.

Не хочу повторять то, что сам написал о главном герое. Мой очерк можно найти в том же разделе «О нем». Но пока самые сильные мои впечатления от книги связаны с текстом Татьяны Толстой и ее рассказом об их несостоявшемся совместном проекте «Еда в главных русских текстах».

Зачем лукавить, они оба любили поесть. Ели и говорили, говорили и ели… Время от времени обменивались посланиями довольно литературными и пространными. Что-то вроде переписки мадам де Мертей и виконта де Вальмона из «Опасных связей». Но французы все больше напирали на секс. А у Шуры и Татьяны в основном диалоги про культуру и литературу. С заходами в историю и виражами про судьбы России. Уверен, что сочинялось это не столько для взаимной интеллектуальной услады, сколько с прицелом на будущую книгу. Но какие-то более неотложные дела помешали или не позволили им довести этот замысел до конца. В итоге оригинальных текстов набралось не так много. Но за их несостоявшийся проект про еду мне почему-то сейчас особенно обидно. Вот это была бы настоящая феерия. Пир на весь мир!

В той системе координат, которую Татьяна Толстая и Шура выстроили в своих диалогах, еда и все, что с ней связано, плавно перекочевали из области повседневного и насущного в сферу философского, исторического и даже подсознательного. Тут и Фрейд, и Гоголь, и Толстой, и Елена Ивановна Молоховец… При определенном упорстве можно было бы выйти на тайные травмы и комплексы, доставшиеся нам в наследство от советского прошлого вместе с увесистым томом «Книги о вкусной и здоровой пище» в темно-вишневом коленкоровом переплете. Помню время, когда мои мама и бабушка туда еще заглядывали. Потом перестали: исчезли продукты.

Тоска о пире, на который нас не позвали. Ностальгия по несостоявшемуся идеальному обеду, который некому больше приготовить и не с кем разделить. Вечная горечь сиротства (у Шуры рано умерла мама, отец был занят по большей части своей личной жизнью. — С.Н.) и беспрерывные поиски идеального ресторана в 90-е и нулевые годы, которые могли привести в какую-нибудь занюханную шашлычную или закончиться банальной нарезкой и пачкой пельменей «Дарья» из ближайшего гастронома. О священное чувство голода, который не утолить, от которого никогда не избавиться! За ним память нескольких поколений о бесконечных очередях, о продуктовых карточках, о неотоваренных талонах. Кажется, нам, родившимся после войны, ничего этого знать не полагается. Но почему наша прапамять и сознание вдруг необъяснимо оживает при виде самых обычных сосисок с пюре и горошком? Почему наши нервы и рецепторы начинают странно вибрировать, обещая предвкушение скорого блаженства?

Изыски мишленовских ресторанов Шуру особо не возбуждали. Он во всем старался искать «аутентичность», приводя в замешательство своих просвещенных спутников. Ну как же так? Такой ум, такое благородство профиля и ранней седины, такое барство манер и речей! И вдруг эта ужасная хашная для таксистов или чебуречная непонятно для кого, или траттория из числа самых заурядных и бюджетных, где мы последний раз с ним ели в Риме.

Демократичная всеядность? Аристократическое чувство собственного равенства со всеми малыми сими? Или насмешливое безразличие к любым соображениям престижа, выдаваемое за широту, терпимость и полный игнор скучных формальностей?

Мне кажется, именно здесь таилась и Шурина уязвимости, и его сила. Он ел что давали. Ни от чего не отказался. Даже от сухих пайков в «Красной Стреле». Старался ни с кем не ссориться, никого не обижать. Всех гостеприимно принимал у себя под раскидистым пыльным фикусом в квартире на Садовой, а потом в собственном поместье в Солнышкове. Он был человеком компромисса. В самом подлинном смысле этого слова. Отсюда и странная неразборчивость в отношениях и знакомствах. Все в одну кучу: и записные либералы, и патриоты-государственники, знающие, как надо родину любить, и какие-то неопределившиеся, мутные юноши, и вышедшие в тираж сердитые на весь мир журналистки перестроечной эры. Он их всех опекал, помогал, бесконечно куда-то трудоустраивал. Теперь я понимаю, что в нем жил несостоявшийся Godfаther, патриарх рода, отец семейства. Вечный папа, любящий, чтобы вокруг него бурлила жизнь, чтобы все весело закусывали, выпивали, ссорились, мирились и говорили, говорили...

Часто из этих разговоров рождались темы для будущих книг, музейных выставок или новых медиапроектов. И тут же на заднем плане проходили какие-то таинственные фигуры из совсем другой реальности: донецкий миллиардер Ринат Ахметов, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и даже Никита Михалков, чьими поздними фильмами он, к моему изумлению, искренне восхищался.

— Шура, дорогой, ты рехнулся, — примирительно говорил я, не желая портить вечер бессмысленным спором.

— Нет, не рехнулся. Ты не понимаешь, такого уровня кино больше нигде не снимают.

— Ну и прекрасно, что не снимают! Готов за это с тобой выпить.

Шура не спорил. Но переубедить его было невозможно. Да и зачем? Мы так редко виделись. Наша жизнь проходила на разных берегах. Лишь несколько дорогих нам обоим людей и давние воспоминания юности продолжали связывать нас.

Мне не хотелось выяснять, кого он там «консультировал», куда его приглашали, за какой такой сверхсекретный забор он то и дело заглядывал. А главное, что открывалось там его задумчивому грустноглазому взору просвещенного интеллектуала и русского европейца?

Как считает Татьяна Толстая, «он все понимал, но упрямо верил в разум, добро, в святыни и их бережное сохранение... только там, в этом жерле с шестеренками, уже не было ни добра, ни разума, ни святынь».

Логично, что его регулярные заходы на территорию большой политики и больших денег в какой-то момент закончились. Однажды он обнаружил, что дверь, куда его раньше пускали, наглухо закрыта, а банкет победителей продолжился без него. Там больше не интересовались мнением людей компромисса.

Что сам Шура по этому поводу думал и чувствовал, могу лишь догадываться. В книге я нашел глухие упоминания о двух неудачных визитах к могущественным и важным персонам, обернувшихся для него новыми страданиями. Ему не надо было к ним ходить.

Конечно, Шуру прежде всего страшила бедность и неопрятная старость. Когда-то он знал всех главных эрмитажных старух и чудом выживших ленинградских денди. Они умерли нищими. Как об одном из своих пророческих видений рассказывал он мне об известной и невероятно талантливой критикессе, которую однажды застал за постыдным занятием: после банкета она в одиночестве ходила по неубранным столам и тайком допивала содержимое из чужих рюмок. Но даже в этом случае бедность не была так жалка и унизительна, как сейчас, особенно, на фоне оглушительного богатства тех, кого еще недавно он «консультировал».

«Мою жизнь снесли», — кричал заголовок одного из его последних опусов, выложенный в фейсбуке* за четыре месяца до смерти. Там про снесенный дом на Ордынке, где когда-то находилось Союзинформкино. Там Шуре заказывали его гениальные тексты. Где теперь эти тексты? Где этот дом? Мисюсь, где ты?

Всю нашу жизнь снесли, что уж там про какие-то стены горевать.

Но он страдал, бедный. Сердце ныло. Переживал, молча, ища и не находя ни в ком ни поддержки, ни участия. А тут еще эта пандемия…

Его последним пристанищем на земле станет Боголюбский храм, где над царскими вратами было написано «БЕЗСМЕРТНАЯ ТРАПЕЗА». По-моему красивый финал. Верю, что там, где сейчас Шура, нет ни голода, ни страданий, ни обид. И трапеза там никогда не кончается.

*Принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации