Дададад. Что нужно знать о дадаизме — самом «бессмысленном» (анти)искусстве

Дадаизм зародился в нейтральной Швейцарии в разгар Первой мировой — считается, это была реакция на ужасы войны и окончательный крах гуманизма. Почему именно Цюрих стал родиной Дада? Этому способствовала дистанция от военных действий?

Цюрих во время Первой мировой был наиболее живой, творчески активной локацией в Швейцарии. Действительно, легендарный нейтралитет в самом сердце Европы был решающим фактором. По воспоминаниям многих современников (например, художника и режиссера Ханса Рихтера, написавшего одну из главных книг о дадаистах «Дада: искусство и антиискусство»), Цюрих был оазисом или, лучше сказать, плавильным котлом для творческой богемы, пацифистов, дипломатов и всякого рода авантюристов.

Но есть, по крайней мере, еще две причины. Одна из них — та, что Швейцария (и Цюрих в частности) была традиционно пристанищем для анархистов и революционеров — Бакунина, Люксембург, Ленина и других. И даже для революционеров от науки — например, здесь защищал диссертацию и преподавал молодой Эйнштейн. А вторая — она не часто приходит на ум ‒ это то, что Швейцария была страной, не отягченной яркими, влиятельными художественными тенденциями. Её и в этом смысле можно назвать нейтральной. Именно поэтому на короткое время сюда перемещается модернистская и нигилистическая энергия.

Дадаизм называют анти‑искусством: мол, произведения дадаистов лежат вне эстетической плоскости — это не искусство, а вопросы о природе искусства и об устоях реальности. С этой формулировкой можно согласиться?

Я бы ответил по-дадаистски: можно согласиться и можно не согласиться. Сам опыт дадаистов заставил поднять этот вопрос, ответ на который провоцирует и художников, и тех, кто профессионально занимается эстетикой. К сожалению или к счастью, у нас нет убедительного ответа и на более простой вопрос: «Что такое искусство?». Поэтому и определить «анти-искусство» невозможно. В моей перспективе антиискусство Дада — это не только искусство, но и сгусток его творческой, провокативной энергии, которая не заботится о конечном продукте и тем более его валоризации. Это сбивает с толку и действительно создает впечатление, что Дада нивелирует материальное выражение этой энергии. Но значит ли это «анти»?

Может быть, Марсель Дюшан, называвший себе не artist, и не anti-artist, а anartist (трудно переводимая игра между словами «художник» и «анархист», а также неопределенным артиклем), точнее всего прокомментировал вопрос, как атрибутировать Дада. Резюмирую: Дада — это, по крайней мере, то, что провоцирует нас на реакцию: это искусство? Это не-искусство? А что такое искусство?

Как дадаисты переосмысливали понятие прекрасного? Какие альтернативы они предлагали, если не ставили перед собой цели полностью дискредитировать любую «красоту»?

Вы знаете, этот вопрос лучше всего проиллюстрировать знаменитой «L.H.O.O.Q» (или Джокондой с усиками) того же Дюшана. Дюшану не могла и в голову прийти такая дурацкая мысль, как дискредитировать Леонардо и его эталон прекрасного в искусстве. Это, скорее, мы дискредитировали Леонардо и его Мону Лизу своим тупым и неискренним восхищением, это мы носим футболки и пакеты с ее репродукцией, мы стоим в дичайшей очереди в Лувр, чтобы сделать с ней селфи, наплевав на все остальные шедевры музея.

Нас ведь на самом деле давно не трогает живое произведение Леонардо, оно скомпрометировано миллиардами его копий. А ведь Дюшан пририсовал усики и бородку именно репродукции. Но Дюшан нас не поучает. Дада вообще противоположно морализаторству — оно скорее делает остроумное замечание, которое ставит нас в тупик. И, конечно, Дада было против того, чтобы считать искусство концентратом красоты. Красота — повсюду, но надо уметь ее увидеть.

В какой степени дадаизм был реакцией на традиции академического искусства, и в чем он скорее продолжал, нежели ломал предшествующие практики?

Ну, на академические традиции еще задолго до появления дадаизма были совершены такие нападения, которые не оставили от этих традиций камня на камне — со стороны романтиков, реалистов, импрессионистов и так далее. Кстати, это не означало, что академические традиции перестали существовать вовсе. Они еще долго служили основой художественного образования, являлись маркером вкуса элиты в XIX веке и оставались привлекательными уже для более широких классов в ХХ столетии.

Дадаизм был реакцией не на них, а как раз на реакцию реакции. То есть на последние «модернистские выкрутасы», как сказали бы в советское время. Для дадаистов модернисты сами уже стали академизмом, то есть чем-то мертвеющим, догматичным — как тот же кубизм. Поэтому, если и искать предшественников, то можно было бы назвать Диогена, Августина Блаженного, Эразма Роттердамского, Рабле, де Сада — прошу прощения за такой странный разброс. Известный немецкий философ, наш современник, Петер Слотердайк, ставит Дада в интересную историческую и культурную перспективу. Советую прочесть его классическую работу «Критика цинического разума».

Как дадаизм ставит под вопрос роль автора и авторства?

Очень просто: он их ставит под вопрос! В новоевропейской культуре, особенно начиная с романтизма, автор ‒ это Бог творчества, демиург, сверхличность. Концептуальную основу для такого понимания фигуры автора дал в своей последней критике Кант с его теорией гения. Романтики подхватили ее и раздули до ужасающих масштабов. Между прочим, от «гениоцентризма» художника до диктаторов ХХ и нынешнего века ‒ не такой уж большой шаг. Поэтому дадаизм был политичным и ставил вопрос об авторстве шире, чем может показаться сперва.

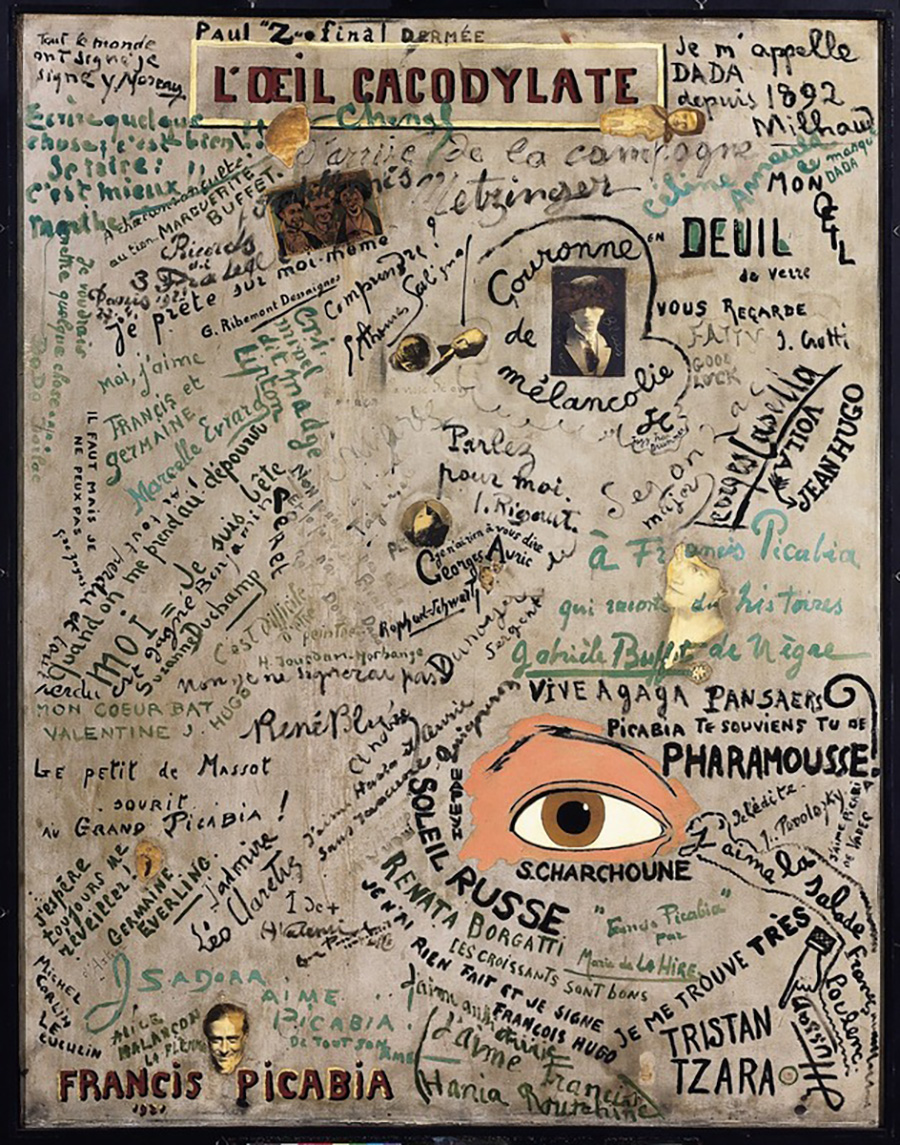

Но вы спрашиваете о методе. Например, Франсис Пикабиа в своей работе «Какодилатный глаз» (1921) ‒ я нарочно привожу не самый затасканный пример ‒ изображает глаз, а остальную часть немалой по формату работы (она находится в МОМА) составляют надписи, большинство из которых автографы его друзей, а сам он вместо подписи вклеил фотографию своей улыбающейся физиономии. Вот такое как бы коллективное авторство. В более известном примере ‒ наставлении как следует правильно писать стихи («Манифест о любви слабой и любви горькой», 1920), Тристан Тцара рекомендует перемешать в шляпе обрезки отдельных слов, вырезанных из ежедневной газеты, и вынимать их в случайном порядке: «И вот Вы поэт ‒ бесконечно оригинальный, с удивительной тонкостью восприятия ‒ хотя не всегда доступный пониманию», ‒ заключает Тцара.

Ну, о подписанном писсуаре знает каждый студент-гуманитарий. Для всех других могу напомнить, что речь идет о фабрично произведенном предмете, на который Марсель Дюшан нанес подпись, но не свою: он трансформировал название фирмы-производителя сантехники ‒ J.L. Mott — в R. Mutt, что отсылало и к имени героя комиксов, и к сокращению от «richard» («толстосум» на французском сленге), и к слову «mutt» («дурак» в английском сленге).

Одним словом, фигура автора в дадаизме смещается, но зачем?

Для двух вещей, на мой взгляд. С одной стороны, для того, чтобы произведение могло состояться благодаря со-автору, которым теперь становится зритель, читатель, слушатель... Он перестает быть пассивным «воспринимателем», любующимся творением автора, потому что от его реакции — прежде всего, интеллектуальной (но, кстати, и политической в широком смысле слова) ‒ теперь зависит, будет ли произведено произведение или нет. По этому пути, описанному намного позже Роланом Бартом в «Смерти автора», во многом пошла вся современная культура. Покупая «кресло Баухауза» на Алиэкспрессе, составляя дипломную работу из обрезков сетевых ресурсов или доверяя невесть откуда взявшимся новостям, мы повседневно уничтожаем ценность автора.

Но дадаисты не призывали к плагиату (это уже ближе тактике ситуационистов) и фейкам. Скорее, они предсказали их. И, заметьте, как всегда в авангарде, повтор жеста бессмысленен: одно дело — ввести банальную вещь в контекст искусства, и совсем другое — повторять банальность за неизвестно кем. С другой стороны, такая манифестация смещения фигуры автора разоблачает, как говорил Мишель Фуко, дискурс об авторе, то есть те институциональные условия, которые детерминируют и абсолютизируют его. Фуко описывал эту проблему в своем знаменитом докладе «Что такое автор?» в 1969 году, дадаисты же поставили ее более чем за пятьдесят лет до этого.

А как дадаизм работает с абсурдом и юмором — цель ли это или инструмент?

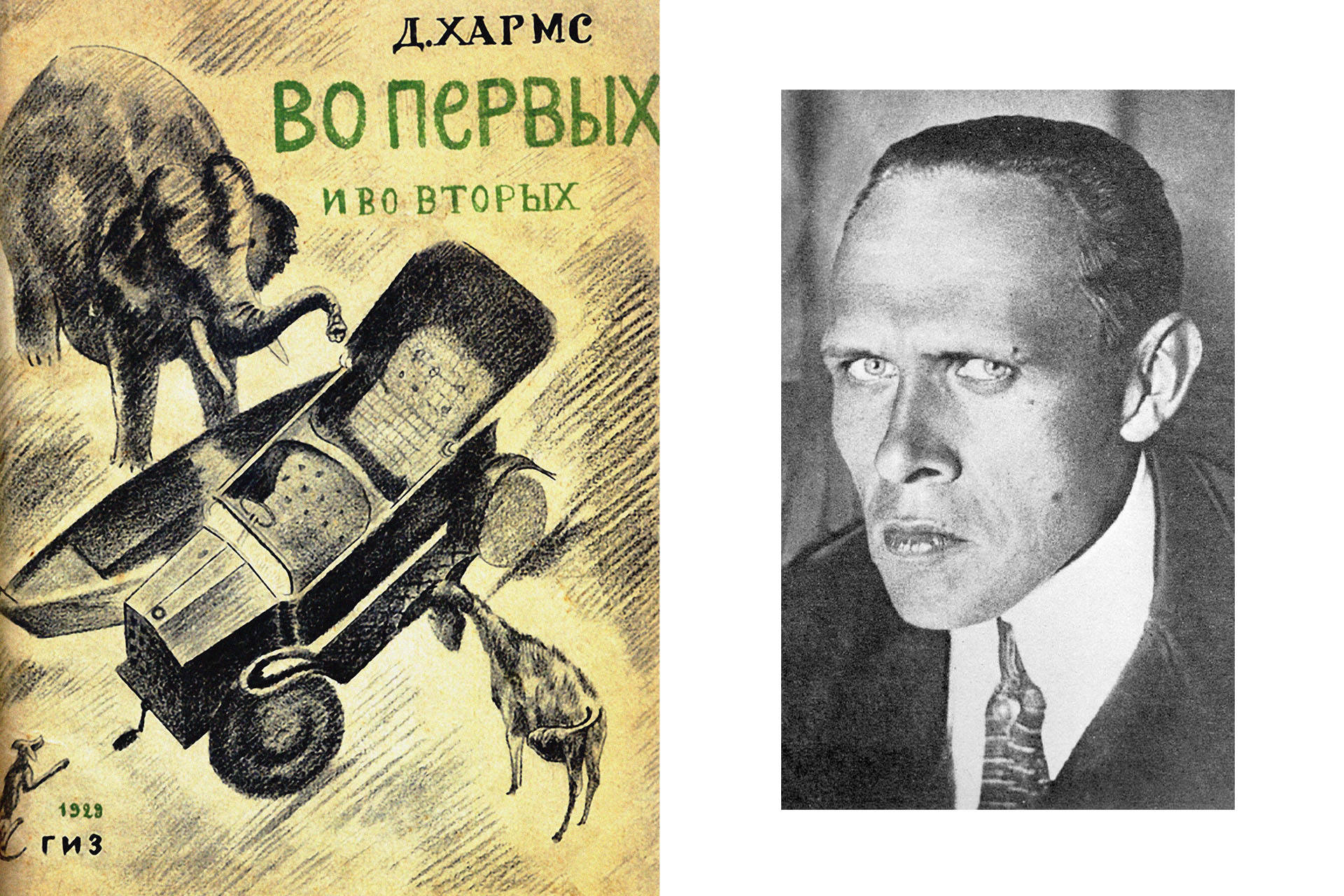

Это сложный вопрос. Думаю, что и цель, и средство в том смысле, насколько это присуще искусству вообще. Предположим, что Аристофан писал свои комедии, чтобы донести что-то серьезное (кстати, во многом так и было). Но, согласитесь, если бы Аристофан был настолько серьезен и категоричен в своей цели, то тогда его комедии не были бы смешны. Так же и с абсурдом. Читая пьесы Хармса и протоколы его допросов, мы понимаем, что он трагически и через абсурд соединил два мира, которые легко переходят друга в друга — мир вымышленный и мир экзистенциально переживаемый. Трагедия и комедия непостижимо, абсурдно переплетаются.

Мне кажется, Дада обострял эту переходность, особенно учитывая тот Апокалипсис, в котором разворачивалось (анти)искусство дадаистов. Вот замечательные строки из дневника поэта Хуго Балля, инициатора Дада в Цюрихе, открывшего двери «Кабаре Вольтер»: «Наше кабаре — это жест. Каждое слово, которое здесь произносится или поется, говорит, что этому унизительному времени не удалось внушить нам к нему уважения. Да и что в нем заслуживает уважения и может понравиться? Пушки? Наши большие барабаны заглушают их».

В какой мере дадаизм был политическим движением? Как его политические установки менялись со временем?

На мой взгляд, Дада был всегда политичен, и при этом никогда не был политическим движением в строгом смысле этого слова. Другое дело, что непосредственное действие, или, как бы мы сейчас сказали, политический активизм проявился по-настоящему только в берлинский период — то есть между 1918-м и 1920-м.

В смысле политических симпатий он развивался от анархизма к довольно оригинально понятому большевизму, но никогда не был вполне одним или другим. Как ни странно, дадаизм выполнял балансирующую роль: если был перекос влево — он становился правее, если наоборот, то левее. Своеобразная мудрость (и, конечно, идиотическое шутовство) Дада состояла в том, чтобы не придерживаться убеждений, тем более идеологических.

Дадаизм как-нибудь взаимодействовал с гендерными и классовыми вопросами своего времени?

Весьма активно. И, пожалуй, более, чем какое-либо другое авангардное течение, включая футуризм. Вся художественная или, если угодно, парахудожественная деятельность дадаистов представляла собой полную классовую аннигиляцию. Вспомним фотоколлажи из таблоидов того времени, вырванные из вывесок и рекламных слоганов элементы, из которых строились дадаистские поэмы, «мерц»-картины и «мерц»-архитектуру Курта Швиттерса из мусора, фонетические стихи Рауля Хаусмана, которые расклеивались на афишных тумбах рядом с театральными постерами и объявлениями, и его же теоретические памфлеты о пролетарском искусстве.

Гендерный вопрос тоже сильно проявлялся. Тут уместно вспомнить игру Дюшана в даму по имени «Роза Селяви» (в имени обыгрывалась фраза «Эрос — это жизнь»). Или фильм Рене Клэра «Антракт» (1924), где балерина оказывается бородатым мужчиной в пенсне. Я бы не стал забывать и о том, какое огромное значение, наравне с мужчинами, имели в Дада женщины: Эмми Хеннингс, Софи Тойбер, Ханна Хёх. В Дада все обратимо, все возможно, полюса меняются местами или вовсе отменяется их значимость. Это поэтика трансгрессии, уходящая корнями в карнавальную культуру и передающая эстафету постструктурализму.

Как различались дадаистские центры — Цюрих, Берлин, Париж, Нью‑Йорк — по своим политическим и художественным ориентирам?

Очень просто. Цюрих ‒ амальгама разных модернистских стилей, важен принцип случайности, еще сильно влияние экспрессионизма и примитивизма. Политически неоднороден и неактивен.

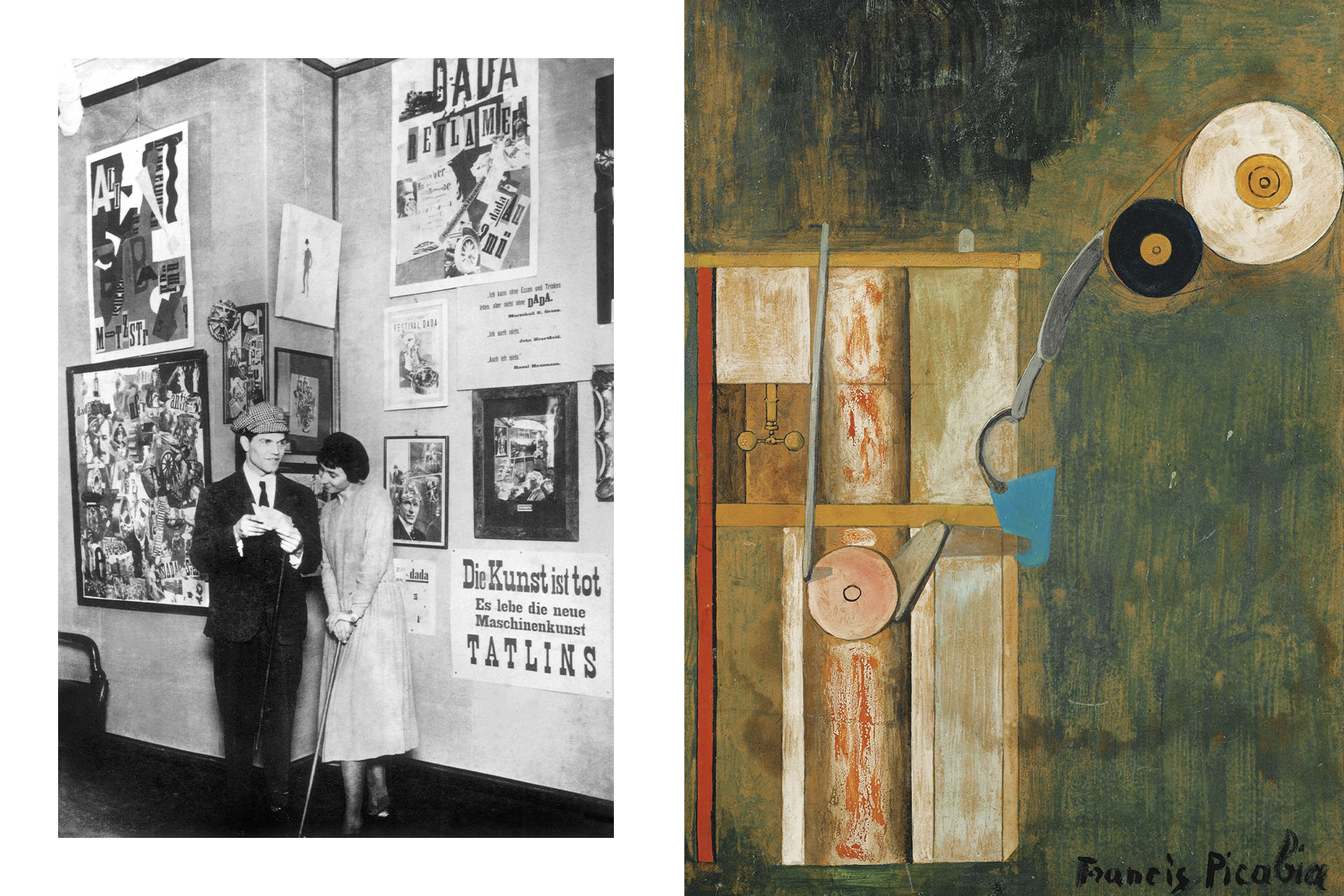

Берлин — политически активен, основная линия — анархо-коммунизм. Здесь создаются фотоколлажи и фотомонтажи, инсталляции из мусора (Йоханнес Баадер), едкая и подцензурная политическая сатира в графике и живописи (Джордж Гросс) и в скульптуре (Джон Хартфилд, Рауль Хаусман и другие), издаются многочисленные журналы, и так далее.

Нью-Йорк — политически индифферентен. Круг Пикабиа, Дюшана, Ман Рэя, баронессы фон Фрайтаг-Лорингховен и других не назывался дадаистским и был вписан в историю Дада позднее. Главные художественные проявления — реди-мейды и механоморфные изображения, часто с эротическим подтекстом.

Париж — последний форпост Дада, сконцентрировавший тех, кто приехал из Цюриха, Нью-Йорка, Кёльна, и, собственно, парижских литераторов, таких как Андре Бретон, Супо, Арагон и другие. Политически не проявлен. Главные художественные результаты — поэзия, драматургия и суаре. Парижское Дада ‒ пролог к сюрреализму. Но не будем забывать также о Ганновере и Кёльне.

До России дошло эхо того, что происходило в кабаре «Вольтер»? Русский дадаизм — что это такое?

Да, вести, конечно, дошли, но слишком поздно. Уже никакого «Кабаре Вольтер» не было в помине. Шумел только Париж. Поэтому наши бабушки и дедушки могли узнать из столичной прессы только о берлинском и о парижском Дада, прочесть выдержки из манифестов, стихов и драм, почти ничего не увидеть из, так сказать, изобразительных искусств, даже в репродукциях. Но, во-первых, в русской авангардной культуре уже и так успело состояться многое, вполне соотносимое с Дада. Прежде всего — две волны футуризма. Одна — с «заумной поэзией», коллажами, раскрашенными физиономиями, выставочными фокусами Ларионова, Маяковского, Каменского, да и, пожалуй, Малевича. Другая — футуризм «41 градуса»: Крученых, Зданевич, Терентьев. Это были наши дадаисты, пусть и назывались по-иному.

А что касается именно «импортозаменителей», то они тоже были — группа ростовских поэтов-ничевоков. Но в истории «русского Дада» есть еще две важные страницы: участие наших в Берлине и в Париже. В Германии ярко и загадочно себя проявил Ефим Голышев ‒ композитор, художник, химик и еще Бог знает кто, а также художник Сергей Шаршун, который затем переехал в Париж. Они были очень деятельны и играли далеко не последнюю роль. Вторая же важная страница — это, конечно, обэриуты и круг «чинарей»: Хармс, Введенский, разговоры с Друскиным и Липавским. В общем, у нас не было дадаизма, и он был. С нашими традициями скоморошества, юродства, «Носа» Гоголя, нигилистов и революционеров не могло быть иначе.

Какие риски связаны с институционализацией дадаизма? Произведение Дада, выставленное в музее и возведенное в канон, теряет свой протестный потенциал?

Институализация и коммодификация авангарда — огромная проблема современной культуры. Мы соизмеряем протестный и творческий дух Дада с его артефактами, подобно тому, как мы представляем себе жизнь племен Микронезии по бусам и маскам из парижского музея Бранли. Но эта проблема не началась сегодня: уже неоавангард и поп-арт 1960-х вызвал много вопросов у самих дадаистов, доживавших свои дни, и позже критиков — например, известного теоретика авангарда Петера Бюргера.

В вашем вопросе заключен ответ: да, музеефикация авангарда обескровливает Дада. Точнее, те его формы, которые нам известны как уже сложившаяся часть истории искусства и истории культуры. Сам его дух не уничтожим, как дух контркультуры, свободы, протеста, антиконформизма… Именно поэтому еще Тцара говорил, что «истинные дадаисты — против Дада».

Мемы, постирония, коллажи, абсурдные видеоролики, созданные с помощью ИИ, и в целом вся цифровая культура — это порождение дадаизма?

И да, и нет. В культуре нет ничего случайного, но и стопроцентные закономерности невозможно выявить. Говорить о прямом влиянии тоже, как правило, нельзя. Не думаю, что всё, что вы назвали, могло бы существовать без Дада, но и утверждать, что это его порождение, опрометчиво. Формы, приемы, техники, выработанные дадаистами, действительно вошли в плоть и кровь современной культуры, в том числе цифровой, но это происходило опосредованно, через множество других явлений: рок-н-ролл и панк, уличную культуру мегаполисов и геймерскую субкультуру, и так далее.

Сам гибридный, горизонтальный характер сетевой культуры, пожалуй, соотносится с дадаистским сознанием. Особенно выделяется в этом плане принцип случайности, который пока еще увлекает тех, кто генерирует информацию ‒ изобразительную или текстовую — с помощью ИИ.

Однако есть, по крайней мере, две вещи, которые разделяют современную цифровую культуру и дадаизм. Первая: дадаизм создавался техникой, соразмерной художнику. Сегодня же художник, работающий с цифровым контентом, использует не кисть и не ножницы, а софт, созданный инженерами. Вторая: дадаисты не создавали конформную потребительскую культуру, а, напротив, выбивали из под нас «мягкое кресло, клетчатый плед». Отказ от сотового телефона, банковской карточки и страховки скорее приблизил бы нас к Дада, чем прозябание в виртуальных пространствах.

Чему дадаизм может научить современного человека, живущего в эпоху фейковых новостей и постправды? Или дада — это просто форма эскапизма, не дающая никаких ответов?

Прочтите «Каннибальский манифест Дада» Франсиса Пикабиа. А если и это ничему не научит, то на нет и суда нет. Да-да.

Фото Константина Дудакова-Кашуро: из личного архива