Русский путь через мост Sant’Angelo. Памяти Александра Тимофеевского

Два года назад умер Александр Тимофеевский, литератор, эссеист, кинокритик. Его внезапная кончина совпала с началом пандемии и тотального карантина, так что проводить его в последний путь смогли очень немногие. Друзья подготовили сборник его памяти, для которого Сергей Николаевич написал свои воспоминания

Который раз открываю его «Книжку-подушку» или «Весну Средневековья» и не могу от них оторваться. Давно проверил: начинаю с любой страницы — с начала, с середины, с конца — неважно, — и каждый раз меня словно подхватывает и уносит теплый Гольфстрим в какие-то светлые дали. И только нет-нет да и мелькнет дурацкая мысль: неужели это все Шура написал? Неужели это все он? И тут же одергиваю себя. Конечно, он! Кто еще так умел владеть словом!

В другое время и при других обстоятельствах Тимофеевский мог бы рассчитывать на славу Поля Валери или Андре Моруа, арбитра вкуса и законодателя литературной моды, главного эстета и стилиста эпохи. Но к французам он был скорее равнодушен. Всю жизнь любил Италию. Это была страна его души, как Петербург-Ленинград — город его сердца. Ни там, ни здесь он не мог поселиться. Тем не менее всегда туда стремился. Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил.

И наша последняя встреча с ним была как раз в Риме.

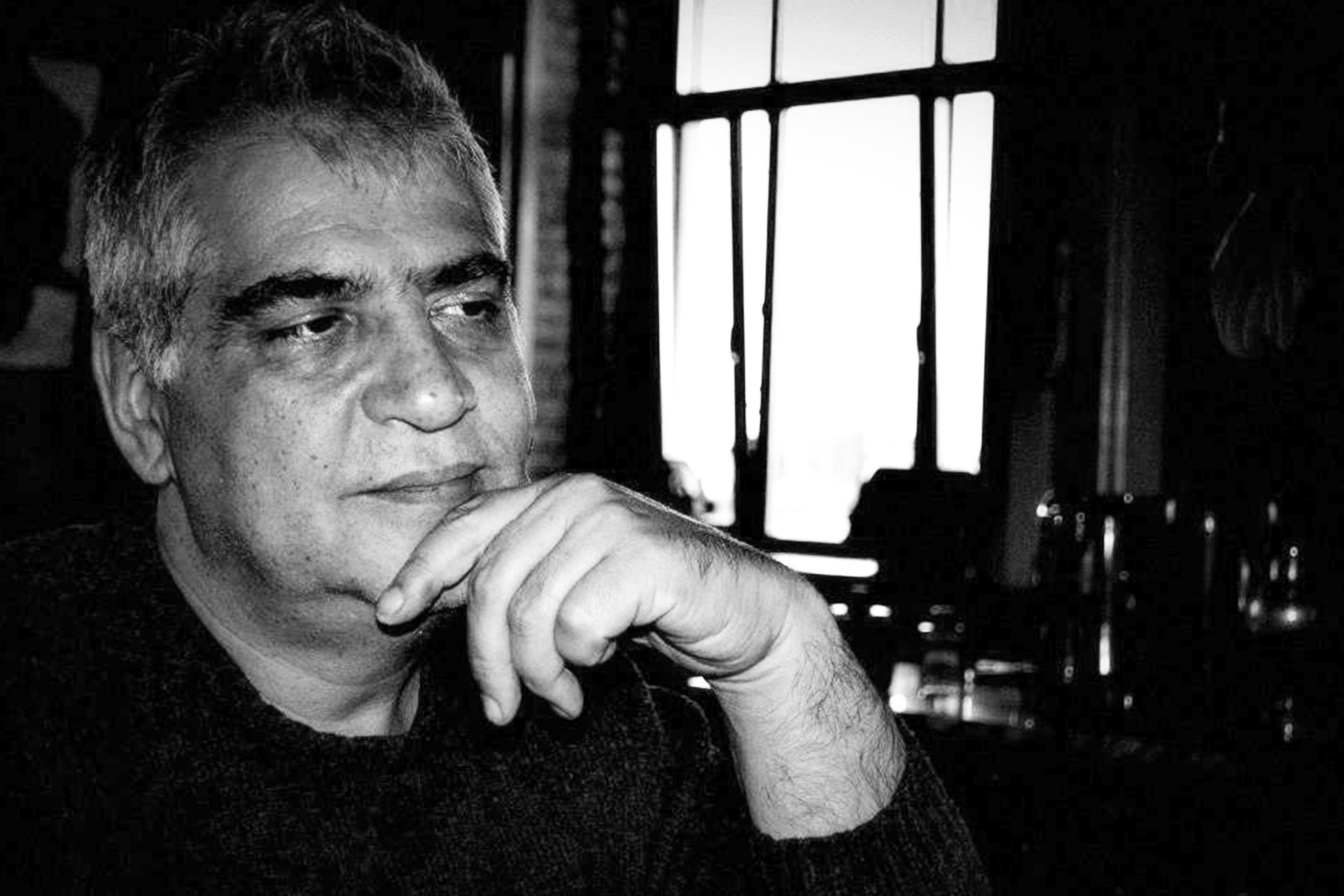

Александр Тимофеевский, Аркадий Ипполитов, Данила Ипполитов и гостьи вернисажа на выставке «Русский путь» в Галерее Карла Великого в Ватикане, ноябрь 2019 года

Мы возвращались после торжественного открытия выставки «Русский путь», куратором которой был наш общий друг Аркадий Ипполитов. И все приехали ради него. Но не только, конечно. Все-таки Рим… И эпохальные выставки русского искусства в галерее Карла Великого опять же не каждый день случаются. И даже вообще никогда раньше не случались.

Накрапывал дождь. В ноябре в Риме всегда дождь. Но мы его не замечали, просто шли сквозь мелкое, просеянное сито дождя. За спиной светился купол собора Святого Петра. Где-то под нашими ногами бурлил Тибр. Впереди белели статуи святых на мосту Sant’Angelo. И даже пугливые сыны Африки со своим фейковым товаром — сумками Gucci и Louis Vuitton — куда-то в одночасье сгинули.

Наши друзья обогнали нас и шли впереди веселой, громкой ватагой. Шура за ними не поспевал. Да и мне не хотелось никуда торопиться. Последние годы мы редко виделись. Я слышал его тяжелое дыхание, уже тогда выдававшее тревожный диагноз — сердце. Но о здоровье мы не говорили. Говорили вполголоса о самом больном — о деньгах. О том, что он не знает теперь, когда лишился своей главной работы у киевского олигарха Ахметова, как будет содержать квартиру в Москве и загородный дом. Что для нормальной, не слишком роскошной жизни ему надо… — дальше следовала довольно внушительная сумма. И что таких денег журналистским трудом не заработаешь, а где их взять, он не знает.

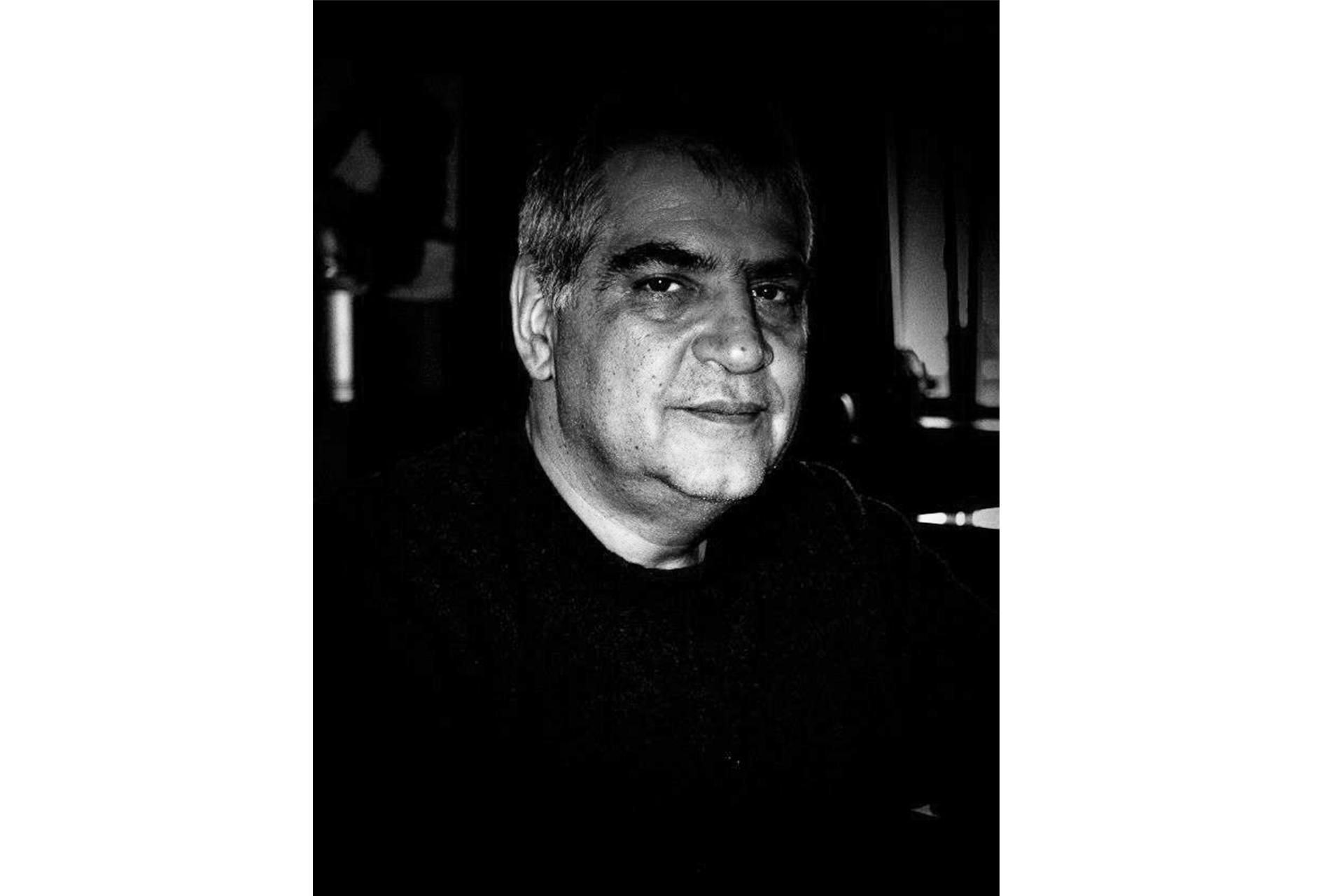

Александр Тимофеевский, 2005 год

Дождь усиливался. Но мы решили вести себя как настоящие римляне, которые величественно шлепают по лужам с непокрытой головой, не раскрывая зонта, которого, впрочем, у нас все равно не было. А такси вызывать было глупо. До ресторана, где мы собирались отметить успешное открытие «Русского пути», оставалось идти два квартала.

…Сейчас, когда я пишу эти строки, мне невольно вспомнились другие прогулки с Шурой. В нашей жизни была целая неделя, когда мы каждый вечер ходили гулять с ним под звездным небом знаменитого Медео в горах Казахстана. Иногда нам составлял компанию молодой розовощекий Илюша Ценципер, которого Шура опекал, находя его не по годам умным и ироничным.

У него вообще был ярко выраженный патерналистский синдром. Ему все время надо было кого-то опекать, трудоустраивать, протежировать. Один раз мы даже с ним немного повздорили.

— Неужели каждый раз, когда я тебе звоню, ты будешь мне совать эту злосчастную N?! — раздраженно воскликнул я, когда он в десятый раз стал расписывать профессиональные достоинства своей протеже, вполне, на мой взгляд, заурядной журналистки.

— Да, буду! — с вызовом сказал Шура, чтобы у меня даже не возникало на этот счет сомнений.

И, похоже, на меня он тогда впервые обиделся. Но недолго — он не умел подолгу гневаться и дуться.

Зачем мы поехали с ним на Медео, убей Бог, сейчас не вспомнить. Помню свой изначальный импульс: там будет Шура, значит, надо. Какой-то семинар, какие-то тяжело пьющие молодые кинематографисты, которые были совсем, на мой взгляд, уже немолоды… По большей части все развлекали себя как могли, но иногда нас собирали в конференц-зале на дискуссии о будущем советского кинематографа и даже шире — отечественной культуры, пытаясь пробудить в присутствующих какой-то интерес и чувство ответственности за судьбу перестройки, тогда уже схлопнувшейся и не вызывавшей энтузиазма.

Александр Тимофеевский и Татьяна Толстая

Несчастные стенографистки, специально нанятые по такому случаю, пытались записывать безумные речи питерского поэта Драгомощенко, называвшего себя главой «метафизической школы». Он был главным спикером и заводилой обсуждений. Иногда Шура пускался с ним в туманные и бессмысленные дискуссии. Но чаще говорил мне шепотом: «Пойдем отсюда». И пока мы пробирались к выходу сквозь ряды, нам в спины неслось: «Я люблю тебя, даже не зная, есть ли ты вообще — есть ли я…»

Стихи Драгомощенко Шура не любил. Ему нравилось только его имя. Аркадий…

Шел февраль 1991 года. Тимофеевский был признанной звездой отечественной кинокритики. Уже были написаны и напечатаны в журнале «Искусство кино» его лучшие статьи про Фассбиндера и Висконти. Честь и хвала киношным начальникам, что не испугались странного вгиковского пришельца. Рискнули, напечатали, приветили. Впрочем, само время — конец 80-х — располагало к таким смелым и красивым жестам. В текстах Тимофеевского поражала даже не столько энциклопедическая просвещенность и стилистические изыски (писать красиво умели тогда многие) — поражала внутренняя свобода. Какая-то упоительная легкость. Ни одного фальшивого слова, ни одной вымученной фразы. Так писать о любимых режиссерах и фильмах мог только очень молодой и очень красивый человек. Стоит ли говорить, что мне страстно захотелось с ним познакомиться.

Наша первая встреча состоялась в ресторане еще тогда не сгоревшего Дома актера на углу улицы Горького. Там у входа дежурили строгие бабки и требовали от всех гостей членское удостоверение ВТО. Я боялся, что от Шуры тоже потребуют, поэтому ждал его у входа. И это первое его появление на морозе в какой-то короткой цигейковой шубке и без шапки, промерзшего, запорошенного снегом, напомнило мне вид индийских махараджей, зябнущих на ледяных просторах Красной площади. Сходство добавляли природная смуглость Шуры и брюнетистая шевелюра, делавшая его похожим на «гостя столицы». Снег на черных кудрях я принял за раннюю седину.

Потом мы отогревались в ресторане, пили водку, закусывая салатом из редьки. Мои восторги по поводу его эссе в «Искусстве кино» он выслушал со снисходительной улыбкой. Они были ему приятны, но не более того. «Это старые тексты», — небрежно отмахнулся он. И уже тогда я понял, что кино для него — не главное, да и собственные тексты — тоже. Тогда что же, что же? — допытывался я.

Шура, опустив глаза, продолжал ковырять вилкой салат, наверное, удивляясь про себя моей упертой недогадливости. Ну, конечно, жизнь, любовь и все связанные с этим переживания, бушевавшие в его душе. Тогда он рассказал мне, что пережил ужасную катастрофу и не хочет больше жить. Говорил об этом тоже с улыбкой. Как говорил почти обо всем, что для него было действительно важно. Я, как мог, утешал его рассказами о своих обломах и драмах. У кого их нет? Еще мы говорили о его планах переезда в Ленинград.

Они тогда так и не осуществились, как и его книга о Царском Селе — Пушкине, которую мы с ним обсуждали. Со временем я понял, что у Шуры «короткое дыхание» в прямом и переносном смысле. Как заядлому курильщику, ему были мучительны слишком долгие прогулки на свежем воздухе и длинные тексты, месяцами ждущие своего часа. Шура был чемпионом коротких дистанций, непревзойденным виртуозом небольших по объему эссе. Его любимый формат — это разговор по телефону или беседа в узком кругу друзей и почитателей. Мне жаль, что тогда у меня не было диктофона записать его монологи. Они были блистательны, остроумны, парадоксальны. Когда он импровизировал в тот наш первый вечер за столом ресторана Дома Актера или потом под небом Медео, то становился похож на Оскара Уайльда до Рэдингской тюрьмы.

Мы еще не знали тогда, что наша общая «тюрьма» уже нарисовалась на горизонте: в 1989 году вышел первый номер «Коммерсанта». И очень скоро Шура оказался в числе первых призванных под знамена новой журналистики. Потом он перетащит туда и меня. И семь лет я проработаю в подведомственном журнале «Домовой» — первом российском глянце. Поначалу, помнится, в обязанности Шуры не входило писать самому, а лишь комментировать и сочинять еженедельные служебные записки для коммерсантовского отца-основателя Владимира Яковлева. Это был не голос из-под ковра доносчика и соглядатая, но голос высшего разума, придававший всему этому довольно шаткому предприятию величие и мощь нового идеологического мифа. Именно так задумывался «Коммерсант», вскоре ставший главным рупором своего времени. И в сущности, homo post soveticus, а в просторечии «новый русский», вокруг которого завертелась вся новейшая история 90-х годов, — это тоже изобретение Шуры. Сама идея буржуазной газеты и этот высокомерно-насмешливый тон по контрасту с эмоциональным напором и лирическими завываниями предыдущей перестроечной эпохи — это тоже он.

Как всегда, Шура предпочитал оставаться за кулисами, оформляя в безукоризненно точные словесные формулы безумные порывы и прозрения своего шефа. Могу представить, как это было непросто и даже мучительно. Да и само его существование в ежедневной газете было по большей части «жизнью во мгле». Лишь немногие из первого призыва коммерсантовцев могли соответствовать его уровню образованности и культурному кругозору — Максим Соколов, Леня Злотин, покойная Ксения Пономарева, Алексей Тарханов, да больше мне и вспомнить-то некого. Все остальные строчили в одном стиле и под одну дуду Яковлева.

Поразительно, как Шуре удалось сохранить свой голос, свою интонацию, даже когда из «серых кардиналов», вершителей судеб «Коммерсанта», его разжаловали до рядового колумниста. Но именно благодаря этому скорбному понижению мы теперь являемся читателями его хроники светской, политической и художественной жизни 90-х — начала 2000-х годов. Впрочем, поначалу это не было хроникой. Так, отдельные заметки (любимое Шурино словцо!) про все на свете. Тут и первые выставки Дома фотографии Ольги Свибловой, и секс-скандал Билла Клинтона, и московская кинопремьера «Титаника», и некролог великому советскому песеннику Вениамину Баснеру, и еще один некролог — Иосифу Бродскому. Все вперемежку, всего понемножку, все свалено в одну необъятную газетную кучу-малу, вовсе не обещавшую превратиться когда-нибудь в дивную «Волшебную гору».

Для этого спустя почти 20 лет должна была появиться великая Люба Аркус, создательница «Сеанса». Это она своими руками перебрала залежи текстов, просеяла все случайное, отобрала великое и вечное, заставив Шуру еще раз подправить, улучшить, дополнить старые тексты. Как это Любе удалось, какие слова она при этом говорила, какие приемы рукопашного боя использовала, мне неведомо. По собственному опыту знаю, что расшевелить Тимофеевского на заметку было делом почти невозможным, а уж на целую книгу — тем более. Ни деньги, не обещания мировой славы и даже Нобелевской премии в его случае не работали.

Дело даже не в его прославленной обломовской лени, просто за годы, прошедшие со времен «Коммерсанта», он безнадежно удалился от привычных бумажных форматов в темные дебри интернета, предпочитая вещать оттуда, не связывая себя ни дедлайнами, ни редакторскими условностями и обязательствами. Свободный художник, мыслитель, философ.

Как и полагается истинному русскому человеку, он всегда держался наособицу. Человек со стороны. Он мечтал о дачной прохладе, об усадебном быте с колоннами, собаками, липовыми аллеями. Читать, принимать гостей, наслаждаться покоем и тишиной. Но все это требовало больших денег. Поэтому много лет Шура занимался консалтингом и аналитикой. Что конкретно входило в его обязанности, он никогда мне не рассказывал. Впрочем, каюсь, я и не очень-то расспрашивал. Круг возможных тем для общения сужался: болезни, расходы на строительство дома в Солнышково, регулярные поездки в Италию и Грецию, какие-то очередные молодые протеже, которым он продолжал покровительствовать. Один из них процитирует его слова: «Единственное, чего я хочу, — это читать тексты людей, знающих русский язык. Это мое постоянное желание, и оно с каждым годом все меньше и меньше удовлетворяется».

Тем не менее два тома его собственных текстов «Весна Средневековья» и «Книжка-подушка» теперь стоят у меня на книжной полке. «Последний дар моей Изоры». Но, как известно, у пушкинского Сальери это был яд, а тут — чистое и беспримесное наслаждение.

Александр Тимофеевский и Любовь Аркус

…После «Коммерсанта», который каждый из нас покинул в свой час и по собственной воле, мы постепенно отдалялись. Не было ни ссор, ни обид. Когда нет общего дела или взаимных интересов, человеческие связи неизбежно слабеют и сходят на нет. Оставалась дружеская приязнь, и даже что-то вроде нежности, и память о звездах Медео, когда мы оба были молоды и несчастны, и демоническая тень Владимира Яковлева, которая оживала каждый раз в наших разговорах. А когда выйдет «Весна Средневековья», Люба Аркус попросит меня провести презентацию книги в «Электротеатре», что я сделал с превеликой радостью.

Потом была выставка «Русский путь» в Риме, где мы все собрались в последний раз. В айпаде осталось несколько фотографий с вернисажа. Меня на них, понятное дело, нет: я же снимал. Но там есть Шура, абсолютно счастливый и радостный. Он был горд и этой выставкой, и успехом Аркадия Ипполитова.

Через несколько минут мы выйдем на площадь Святого Петра в дождь и туманную неизвестность. «Русский путь» нас свел в Риме и… развел. Ничего судьбоносного мы в тот вечер друг другу не сказали. Во всяком случае, я не запомнил. Помню только, что жили мы в разных районах Рима. Он с Николой Самоновым где-то в центре рядом с Пантеоном, я — на Vittorio Veneto.

— Где ты остановился? — спросил меня Шура.

— Отель Baglioni.

— Как это буржуазно, — со снисходительной улыбкой вздохнул он.

Мы помахали друг другу на прощание. И… все.

Сегодня, перечитывая страницы его книг, я будто снова вижу красивого черноволосого юношу, засыпанного декабрьским снегом на пороге ресторана ВТО. Я снова иду его любимыми маршрутами в Ленинграде-Петербурге и Риме. Будто и не было этих тридцати с лишним лет, будто не было наших невстреч, долгих разлук и того печального апрельского дня, на который в 2020 году пришлась Лазарева Суббота.