Над устрицами тоже плачут. Отрывок из книги Алексея Тарханова «До востребования, Париж»

Сергей Николаевич:

В Париже нечего делать, если ты его не любишь. Есть города, которые легко могут стерпеть нашу нелюбовь. И даже ее не заметить. А Париж никогда! С ним без любви нельзя. Его надо принимать таким, какой он есть. С хамящими официантами, с неприступными, как советские партийные бонзы, водителями такси, с продавщицами на авеню Монтень, безразлично глядящими сквозь тебя, как сквозь стену. Со всей его расчетливой капиталистической скаредностью и аристократическим высокомерием. С его нежеланием слушать и вникать в твой английский лепет.

В Париже, если хочешь чувствовать себя человеком, надо говорить по-французски. D’Accord? Париж без парижан — мечта любого среднестатистического туриста, «понаехавшего» поглазеть на Нотр-Дам, нанести визит Моне Лизе и отведать утку в La Tour d’Argent. Раньше их тут были миллионы. И все они, конечно, робели и стеснялись, оказавшись наедине с настоящим Парижем, бесконечно красивым, не слишком дружелюбным и строгим городом, похожим на молчаливого героя из пьесы Жана Кокто «Равнодушный красавец».

Потому что Париж — это, конечно, мужчина, который всегда уходит первым, безучастный к любым мольбам и проклятиям, несущимся ему вслед. Одинокий красавец, которому по большому счету ни до кого нет дела.

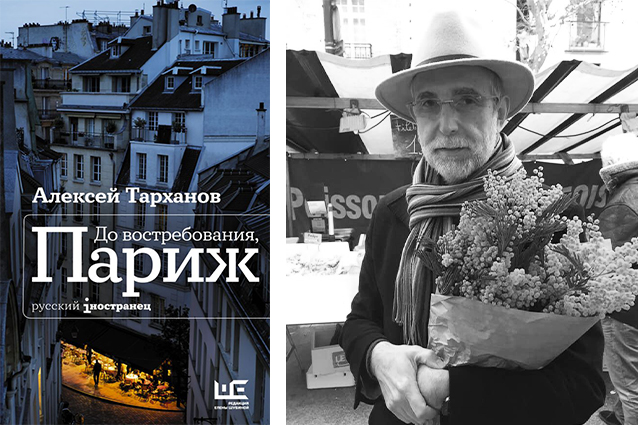

Чувствительные и слабые натуры обречены с ним на вечную войну и страдания. В Париже выживают только те, кто не может без него жить, а самое главное — не боится остаться с ним один на один. Об этом новая книга «До востребования, Париж», только что вышедшая в «Редакции Елены Шубиной». Ее автор Алексей Тарханов, бессменный заведующий отделом культуры газеты «Коммерсант» в течение многих лет, колумнист «Сноба», автор Vogue и Tatler эпохи расцвета отечественного глянца, один из лучших знатоков часового искусства и единственный российский журналист, удостоенный премии Grand Prix d'Horlogerie de Genève. С Лешей мы знакомы еще с тех пор, когда он работал в самом стильном советском журнале «Декоративное искусство в СССР». То есть больше 30 лет. Он всегда был учтив, невозмутим, хорошо знал французский. Говорил мало, тихо, но веско. Потом с той же непередаваемо-спокойной интонацией опытного врача-психиатра он будет объяснять мне, пришедшему наниматься в «Коммерсант», что заметки придется набивать самому, тыча пальцами по клавиатуре компьютера.

— Как? Разве у вас нет машбюро? — удивился я.

— Нет, — строго ответил Леша, давая понять, что свои барские замашки мне стоит оставить за дверью со знаменитой бронзовой рукой на улице Врубеля, а здесь горячий цех, обдающий жаром новостей, биржевых сводок и убойных заголовков.

Впрочем, в какой-то момент и он, стойкий газетный самурай, утомился от огнедышащего коммерсантовского конвейера и тихо эмигрировал в бессрочную командировку в Париж, где собирался зажить достойной, несуетной жизнью отца большого семейства в красивой просторной квартире с видом на Эйфелеву башню.

Но тогда, восемь лет назад, его личные обстоятельства сложились совсем не так, как он предполагал. И в Париже он поселился один и совсем в другом арондисмане.

Именно тогда он оказался с этим городом наедине, как бывает с каким-нибудь незнакомцем, с которым ты делишь купе ночного поезда и не знаешь, чего ждать дальше — банального храпа, безумной исповеди израненного сердца или непристойного предложения. Все может быть. И ко всему надо быть готовым.

На страницах этой книги два одиночества устало смотрят друг другу в глаза, пытаясь понять и открыть душу друг другу. Париж Тарханова совсем не похож на тот город, который мы знаем по путеводителям и рекламным проспектам. Он трогательный, человечный, какой-то грустно-потертый в своем вельвете, купленном еще при Миттеране, застенчиво посмеивающийся над своей жизнью в ожидании dejeuner. Что там у вас сегодня, мадам? — Кровяная колбаса! — O-la-la! Magnifique!

Этот непарадный, нетуристский Париж Тарханов изучил, прожил и воспел, практически став с ним единым целым. Париж ему идет, как когда-то шли черно-белые обложки «ДИ», как сейчас ему идет его белая шляпа, и шарфики, небрежно завязанные под горлом, и трехдневная седая щетина. Полное и редчайшее слияние — стилистическое, вкусовое, человеческое.

Нет, он совсем не жаждет покорять французскую столицу. Ему не знаком растиньяковский пыл. Зачем? К чему столько телодвижений и трескучих фраз, когда можно просто сесть вместе за стол, покрытый красно-белой клетчатой скатертью, и под неспешный разговор тихо выпить винца? А потом заказать шницель. Лучший шницель в городе! Когда я сейчас о нем вспоминаю, слезы подступают к глазам. Как же это было прекрасно, Леша!

А еще букинисты со своими книжными развалами на набережной Сены, и лучшими номерами Paris Match, любовно запакованными в прозрачную пленку, чтобы дождь не намочил сияющие нестареющие лики Алена, Роми, Б. Б., Жан-Поля… Этого Парижа остается все меньше. Он сжимается, как шагреневая кожа, до размеров дамских перчаток в витринах маленьких лавочек на Фобур-Сент-Оноре. И тем не менее этот Париж есть. Он жив, он подает нам приветственные сигналы. И даже, что совсем невероятно, использует при этом нашу родимую кириллицу. Именно об этом Париже русский журналист Алексей Тарханов написал свою книгу. Enchante, monsieur!

Плач над раковиной

#устрицывольду #парижскийадрес #парижскиевремена

В сентябре на Париж двинулись устрицы. Стройными рядами, закованные в раковины, упакованные в корзинки, они катят к нам из Нормандии и Бретани. За ними идут раки и омары и ползут улитки. Все это называется fruits de mer, морские фрукты, «дары моря», хотя, конечно же, их не раздают даром.

Устрицы дорожают, как будто бы они сговорились с правительством о том, чтобы обложить парижан дополнительным налогом на роскошь, каковой, не без основания, они себя считают.

— Да пусть хоть все берут, санкюлоты беспорточные, — горячится мужчина за соседним столиком. — Или пусть лучше сами зарабатывают. А я и без них проживу». Политика, она где? А устрицы-то вот они.

Месье успокаивается, затыкает за ворот салфетку и они с почтенной спутницей разом тянутся к ледяному блюду. Налог мгновенно забыт — и за соседним столиком воцаряется тишина, прерываемая характерным причмокиванием.

С устрицами горожанин встречается как со старыми подругами. Не то, чтобы они уходили на все лето, нет. Любознательный турист, много читавший про устриц, имеет полную возможность в самую дичайшую жару наесться ими до отвала в любой из больших исторических брассери, вроде того же «Бофанже» на Бастилии.

Можно и самим отправиться на берега Бретани или Нормандии, на остров Ре или, например, в маленький в Канкаль, где даже летом берег усижен поедателями устриц и усеян пустыми раковинами. Что нам к устрицам, что устрицам к нам — два часа на поезде.

Просто раньше считалось, что надо делать перерывы на май, июнь, июль и август. Эти, как бы не устричные, месяцы легко узнать, потому что на всех европейских языках (и даже на русском) в этих месяцах нет буквы «Р» — цезари были неравнодушны к дарам моря.

В этом был смысл. Поздней весной и летом люди, ошалев от жары, переставали есть сестер наших меньших. Считалось, что в это время они не так вкусны, потому что сами наедаются всего без разбору, плодятся и размножаются.

Устрицам давали отдохнуть и нагулять жирку. Наступало перемирие, десятками и сотнями выходили они на отмели, танцевали голыми под луной и нагло шатались вблизи рыбацких деревень. Тишина, спокойствие в природе, и, встретив на узкой дорожке стайку юных несмышленых устриц, повар трепал их по каменному загривку и говорил: «Идите, погуляйте, пока молоды». Никто не нарушал их летнего отпуска. Теперь все изменилось. Круглый год нет им покоя.

Да и устрицы уже не те. Поколения сменяли друг друга. На смену одним видам приходили другие, население в прибрежных водах бурлило, точно в иммигрантских районах Парижа. Коренных «плоских» французских устриц практически сжили со свету португальские, пришедшие почти тогда же, когда в городах появилась мода на португальскую прислугу. С раковинами-поругальцами расправились болезни. Теперь «плоских» осталось мало, их называют «белон» в Бретани и «граветт» в Аркашоне. Остальные — новые пришельцы, изогнутые устрицы «крез», имеющие азиатские корни, но от этого ничуть не менее приятные на вкус. 130 тысяч тонн в год собирает Франция и 100 тысяч съедает сама.

С тех пор, как устриц стали культивировать, как кроликов, сезонность исчезла. Устрицеводы выставляют свои корзинки-«поши», в которых моллюски растут на поживу рестораторам, в ближнее море или выдерживают в специальных чистых бассейнах-«клерах». В конце ХХ века была даже выведена специальная порода устриц «четырех времен года», которые только растут себе и растут, не тратя время на всякие глупости, вроде размножения. С устрицами dequatresaisons устричные отмели плавно переходят в устричные бары.

Но настоящим морским моллюскам дано десять дней на весь путь к нашему желудку, дольше ждать они не должны. Они сгруппированы по номерам, точно на конкурсе красоты, на скачках или на бирже. Каждый выбирает калибр по вкусу.

У «беллон» он измеряется весом одной сотни устриц: от 000, это — 10-12 кило, до 6, это — 2 килограмма. Изогнутые «крез» измеряются поштучно. Минимальный их размер — № 5 (30-40 грамм), максимальный — № 0 (гиганты свыше 150 грамм). Мой счастливый номер — № 3 (60-80 грамм). Крупных я не люблю. Полдюжины «нулевок» я получил когда-то в Нью-Йорке — американки были огромными и мясистыми, как белые грузди, и совершенно не вкусными, даже на вид.

Забавно, что в стране, где создали метр и килограмм, их до сих пор заказывают не в десятках, а в дюжинах и полдюжинах.

Устриц едят повсюду: и за столиками с белыми скатертями и в совсем простых местах, на коленке, потому что они не зависят от звездности ресторана и таланта повара. Они нам подарены природой. Их сделал наш главный шеф в один из семи дней творения. Им не нужна готовка (запеченные устрицы — вещь на любителя) — чем меньше к ним прикасались человеческие руки, тем лучше.

Но главное в них то, что устрица — важнейшая вещь даже не столько в человеческом питании, сколько в человеческом общении. Это вам не котлеты: устрицы можно есть даже тогда, когда есть совершенно не хочется. Я бы сравнил их с морским виноградом. Они — что-то вроде легкой закуски, если, конечно не налегать на дюжины, а пощипывать под прохладное вино. 70 килокалорий на 100 грамм — не потолстеешь. Дивная девичья диета.

Айседора Дункан уверяла, что ее мама, в течение всей беременности могла есть только устрицы и пить только шампанское. К этому она возводила свои вакхические повадки. В сущности, даже боттичеллиевское «Рождение Венеры» представляет нам прекрасную флорентийку в открытой раковине.

Раковина у нее, скорее, от гребешка, Сен-Жака, но не устрицу ли имел в виду художник, поскольку устрица, как и Венера, тоже способна рождать страсть. Их считают афродизиаком и влюбленные пожирают их огромными тарелками.

Но что страсть, что устрица — опасная вещь. Нет любителей устриц, хотя бы раз ими не объевшихся, если не отравившихся. Это, конечно, не смертельная японская рыба-фугу, но все-таки.

Как-то раз я обедал с известным адвокатом, златоустом и великим знатоком всех чудес, что только бывают в свете. За двумя дюжинами «фин де клер» он поведал душераздирающую историю из своего юридического прошлого. Про девушку, мечтавшую засудить ресторан, который не проследил за ее устрицами, заставив бедняжку продристать всю ночь напролет, и помешал ей переспать с перспективным женихом. Она упустила, таким образом, всю возможную, следующую из этого шага, выгоду.

С тех пор в устричных местах я внимательно оглядываю помещение и сразу же узнаю девушек, которые когда-то объелись устрицами и так и не смогли к ним вернуться. Они относятся к моллюскам с тоской и недоверием, как обманутые принцессы.

И смотрят с ужасной обидой на соседний стол, где влюбленная китайская пара пожирает уже второе «плато», на котором усатые лангустины и омары обложены, как морскими камнями, коварными устрицами. Только от них, каменных гостей, теперь зависит, как проведут ночь счастливые китайцы, и что они будут делить в номере отеля. Постель или раковину, совсем уже не устричную.

Ах вам невкусно?

#парижскийадрес #парижскаяплоть

Возможно ли вкусно поесть в Париже?

Если вы думаете, что в Париже нельзя поесть невкусно — вы ошибаетесь. Да сколько угодно здесь невкусного. Или средне вкусного. Когда я читаю в фейсбуке посты друзей: «Еду в уездный город N., кто знает, где там есть?», я понимаю: как бы там ни сложилось, мук выбора не будет. Одно место. Ну максимум два.

А вот как не потеряться в изобилии города П., гораздо более сложный вопрос.

На соседнюю улицу бросает тень Эйфелева башня. Ну это еще ничего. Хуже, что она бросает тень на большинство ресторанов, которые находятся у ее подножия. Они переполнены утром, днем и ночью. Голодный турист идет косяком, только успевай вытаскивать сеть.

Каждый раз, когда я пробегаю мимо террас среднестатистических парижских кафе, я хочу остановиться и возопить: «Опомнитесь, братья и сестры! Что вы тут делаете, что вы тут едите? Быстро встали и пошли — в пяти минутах отсюда полно сладких уток, крыльев рыбы-ската и прекрасных моллюсков-навахо. А это что у вас тут в тарелке? Омлет и гамбургер? Сплюньте немедленно!»

Но у меня нет времени. И я не в каждой бочке затычка. И в конце концов это не я еду в Париж, забыв приготовить конспекты. И это не я возвращаюсь, разводя руками «Что там только говорят про этот Париж. Все невкусно». Ах вам невкусно? Потому что вы лентяи. И не надо мне говорить, что вкусные места есть далеко не везде. Они повсюду. Дело в том, что в этих самых вкусных местах едят не китайцы, не русские, не американцы, а местные жители и им нужно успеть сожрать полный обед с вином за краткий срок обеденного перерыва. Во Франции это какой-то час, ну максимум, полтора-два.

А поскольку, как мы уже знаем, Париж строится в виде конгломерата деревень со своим булочником, мясником, школой, магазином и баром, любимый ресторан есть в каждой деревне. Даже три, как минимум. Вы найдете их в любом квартале — и в том, где торгуют Шанелью и Картье и в том, где шумят колониальные рынки.

Как их найти? Нет тайн. Сеть полна адресами. Есть, правда опасность угодить в типичный модный ресторан. Который похож на школьную продленку — фанерные столы и стулья, серые стены, белые потолки. В котором подают голубцы из устриц, мороженое из базилика, мясную пенку и тому подобные бескомпромиссные кулинарные изыски. Это обратная сторона простоты, что поделаешь. Их создателей отмечают наградами, среди них тоже есть «повара года», но модное не всегда синоним вкусного.

В эти «фудинги» ходят как правило «бистрономы», у которых отношения с едой полны боли. Люди, знавшие в своей жизни не одну диету. Прежде чем что-то себе позволить, они должны убедить себя, что перед ними произведение искусства. Тогда наслаждаться не стыдно, чай не банальная фуа-гра в тарелке. Если уж есть, то платить за эту страсть углубленными познаниями и деньгами. В общем, это место для алкоголиков, которые считают, что глушить шато-мутон гораздо лучше, здоровее и достойнее, чем водку.

Да и «Мишлен» вам в руки. Никто же не гонит вас разоряться, если вы не хотите звездить по полной. Знаменитый гид на самом деле — произведение автомехаников, шиномонтажников. Его придумали для тех, кто застрял в провинции и на те два-три дня пока срочно меняют шины, не знает где тут поесть. Он не только для снобов (те-то как раз фыркают на «Мишлен»), а для тех, кто не прочь поесть вкусно, раз этого все равно не избежать. В его подборке есть рестораны за 300 евро, а есть и за 30. Более того, даже в ресторанах с обедом за 300 есть обеденные меню, которые дешевле раза в три, а когда и в десять. И это не ширпотреб, а та же кухня, просто быстрее и «сезоннее» — эти композиции меняются в зависимости от того, когда уходит со сцены спаржа и дружно выступают артишоки.

Сезон — вообще важнейшее важное дело. Про устриц с месяцем на «Р» мы уже говорили, но парижанам известны дни, когда, например, не стоит вообще брать рыбу. По традиции повара ходят на рынок на рыбалку во вторник, иногда в четверг, то есть рыба, которую вы съедите в понедельник, уже изрядно отдохнула на выходных.

Конечно, полно ловкачей, которые готовят из замороженных овощей и вообще торгуют заранее приготовленными блюдами, которые разогревают при виде туриста. Значит, чем больше обеденное меню, тем хуже качество. Четыре блюда — максимум. Мой любимый пример — ресторан «Le Relais de l'Entrecote». У них меню состоит из единственного блюда. И это блюдо, как вы понимаете, антрекот. Выдающийся антрекот с одним-единственным соусом и с достойной всяческих похвал жареной картошкой. Выбрать можно только степень прожарки. Ну как сказать выбрать? С кровью или все-таки с кровью.

Рестораны навырост

#парижскийадрес #парижскаяплоть

Людям, которые страдают, что в хорошие рестораны надо записываться за два месяца, я дам совет. Многие поступают точно как когда-то барышники Большого театра. Как только есть отдаленная возможность записаться где помоднее, они и записываются. А попадут ли они в этот ресторан, в этот город и в эту страну — кто знает. В наше время два месяца веку подобны. Если нет, всегда можно уступить свою очередь. Или вовремя от нее отказаться. Если, конечно, не давать заранее номера карты. Ну так тогда место можно перепродать.

В моем квартале несколько знаменитых ресторанов и в каждый из них приходит совершенно определенная публика. Я не говорю о заблудших туристах. В одном меню чуть-чуть попроще, но качество замечательно, потому что здесь часто столуются знающие всему цену консьержи окрестных отелей. Другой — псевдомодный, современный, украшенный фотографиями на манер покойного московского «Вог-кафе» и на редкость невкусный. Третий — старинный и чопорный, его не разглядишь сквозь стекло, но он-то и есть самый замечательный.

Вот что я вам скажу, если вы хотите надолго запомнить обед, а не просто проглотить свою порцию — разыскивайте места, где в полдень за столиками с белыми скатертями тесно и молчаливо сидят седовласые мужчины в костюмах. Чем меньше женщин, тем лучше. А если они и есть, это истинные женщины: за 60, в пиджаке Шанель и с золотыми темными очками. Эти люди давно знают, что где и почем — и никогда не ошибаются. Вам, возможно, придется потерпеть легкое непонимание персонала — с чего это вдруг вы здесь появились, когда вас тридцать лет здесь не было — но еда вас вознаградит. В конечном итоге в вас увидят правильного человека, питающегося в правильном месте и не идущего на поводу у суетной и несъедобной моды.

Такое место у меня есть, свое, заветное. На вид обычное старорежимное парижское кафе с белыми скатертями, цинковой стойкой и афишами из музея графического дизайна на стенах. Такой Париж в Париже. Неужто ловят туриста?

К тому же там играет музыка и не какая-нибудь, а самые что ни на есть «Sous les toits de Paris». К примеру, в последний раз я там слушал Мистингет «Mon Homme» — все равно, как в московской хинкальной ставили бы «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Это ж даже не Пиаф, это каменный век, 1930-годы, Зоя Монроз, должно быть, такое слушала в «Гиперболоиде инженера Гарина».

Но тут все с удовольствием внимали тому, как «La femme à vraidire / N'estfaitequepour Souffrir / Pour Les Hommes» — «женщина, по правде сказать, создана для того, чтобы мужчины ее мучили». И моя знакомая хозяйка булочной за соседним столиком и совсем незнакомая, но привычная женщина средних лет, которая по четвергам ходит сюда с любовником (он дарит ей маленькие смешные подарки вроде майки адидас) а по воскресеньям с мужем и дочерью, кивали в полном согласии. Я нарочно подчеркиваю — в воскресенье, потому что пойдите найдите в центре города вкусное место, открытое, наперекор профсоюзу, в выходной день.

В четверг мы сожрали там утку на двоих (по правде говоря, надо было ее брать на четверых, но это уже чистый свинг) и не жалели о своем обжорстве, а сегодня я пошел туда один с намерением рассказать вам всю правду о своей любимой — свиной вырезке с кровяной колбасой boudinnoir. И знаете, что произошло? Как только мне ее принесли, я, потеряв человеческий облик, немедленно на нее набросился, совсем забыв об обязанностях репортера.

Мне повезло, я угодил в этот ресторан чисто случайно и задержался, укрепился, полюбил. И все время думаю, сколько еще замечательных мест я обошел по незнанию. Мало ли где они прячутся? Где лучше рыба — в степенном «LeDuc» на бульваре Распай, 243, традиционном месте, которое, меж тем, среди первых в Париже традиционалистов отважилось ввести в меню сырую рыбу? Или чуть подальше на углу с бульваром Монпарнас — в блестящем «LeDôme»? Я предпочту «Дюка», хотя буду там чужаком, среди одних и тех же десятилетиями приходящих за рыбкой пожилых господ в костюмах, а мой сосед-антиквар с такой же страстью выберет «Дом», типично парижское заведение, где можно снимать классическую оперетту — с блеском люстр и зеркал, золотой латунью и серебряным цинком. И с огромным устричным прилавком.

Вопрос, где сесть и где есть, — здесь и вправду один из наиосновных, а пословица «скажи мне, где ты ешь, и я скажу тебе, кто ты», одна из самых справедливых.

Президент Саркози после своей победы поужинал в модном и дорогом Fouquet's и не было ему прощения. Зажрался, сказал народ и через много лет, нарядившись в «желтые жилеты» с удовольствием сжег ресторан на Елисейских полях.

Когда был избран президент Франсуа Олланд, он не подкачал и в решающий день поужинал в провинциальном Le Centrale в своем городке Тюлль, где он много сроков оттрубил депутатом. И вся страна — без всякого андерсеновского волшебного горшка — знала, что было на столе. Сначала утиный паштет, потом сморчки, сейчас сезон, потом говяжье филе с перигорским соусом и наконец клубничный десерт, а запил он это — бордо. Так и писали в газетах.

Что ел в ночь своего избрания президент Макрон — мы не узнаем, а вот где он отпраздновал выход во второй тур президентского голосования, знают все. Он пошел на Монпарнас в «Ротонду», за что тоже получил порцию упреков. И даже двойную порцию. Но тем не менее, выбор был достойный — знаменитое кафе с историей, литературное. Точно в Лувр сходил и в то же время не самое дорогое в Париже, так что пусть ест, если нравится.

Этот всеобщий интерес к тому, что не в своей тарелке, принимает самые забавные формы. Я подумал об этом вчера, когда мы отправились ужинать в одно рыбное место на бульваре Распай. Я боролся с дорадой (разумеется, натуральной, свирепой, дикой, морской, а не воспитанной в морском колхозе) и удивлялся, почему сосед, пожилой красавец заглядывает мне в тарелку. Я боролся, а он смотрел, смотрел, смотрел — и, наконец, не выдержал. Взяв из моих рук плоский нож и трехзубую вилку, он мгновенно распластал дораду, как Ленин марксизм — на три источника и три составные части.

«Извините, — сказал он. — Не удержался. Я, знаете ли, хирург».