Михаил Врубель: «В сияньи многоцветных крыл»

«А далеко на севере»… в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская….» — так, цитируя предисловие Блока к поэме «Возмездие», писала Анна Ахматова в 1964 году о далеком 1910 годе. Год был вполне себе мирный, благополучный, ничем особо не отмеченный, кроме этих трех крестов, одиноко чернеющих на полях русской истории и в главных поминальных списках отечественной культуры. Можно только гадать, почему эти три имени так прочно сплелись в сознании юной девочки, царскосельской начинающий поэтессы, что спустя годы на склоне жизни и совсем по другому поводу она напишет их одно за другим: Толстой, Врубель, Комиссаржевская… Писатель, художник, актриса. Русская Троица 1910 года. С их уходом как будто начнется новое летоисчисление.

Из всех троих меньше всего повезет Врубелю. В советское время он проходил по ведомству чуждых декадентов. Сорок лет его имя находилось под негласным неофициальным запретом. Лишь в пятидесятые годы его картины потихоньку начнут доставать из запасников. Тогда же появятся первые статьи и монографии с неизбежными оговорками про «сложности и противоречия» и про то, что он был далек «от понимания революционного движения и важного значения новаторства передвижников». Зато он любил все русское и народное: былины, сказания, кокошники. И это будет служить ему оправданием в глазах официального советского искусствоведения. «Кто был Врубель — художник декаданса или ренессанса искусства?» — задается вопросом автор первой монографии Н.А. Дмитриева — и тут же отвечает на него утверждением, что «Врубель есть Врубель, в своем роде единственный и ни на кого не похожий».

Грандиозная выставка, только что открывшаяся в Государственной Третьяковской галерее, с этим утверждением, конечно, не спорит и даже наоборот, всячески его подчеркивает.

Еще ни разу творчество Михаила Врубеля не было представлено с такой исчерпывающей полнотой, с таким экспозиционным размахом, с таким безупречным вкусом и совершенной сценографией. Кажется, что знаменитый архитектор Сергей Чобан превзошел себя, продумав все до малейших деталей, включая даже кресла для смотрительниц. Вся выставка представлена на фоне бледно-серых стен, контрастирующих с яркими полотнами. Они здесь почти все, кроме огромной «Принцессы Грезы», которую решили не демонтировать из здания в Лаврушинском переулке. Внушительный объем графических работ, причем не только из государственных музеев, но и частных коллекций Петра Авена и Шалвы Бреуса. Потрясающая керамика — собрание музея-заповедника «Абрамцево». Театральные эскизы и даже костюм Снегурочки Н.И. Забелы-Врубель, в котором она пела всего один раз на сцене Русской частной оперы Саввы Мамонтова. Но, может быть, самое потрясающее — больничный цикл рисунков Врубеля, занимающий почти два этажа, который никогда раньше целиком не выставлялся и по которому можно проследить течение его болезни. Все эти приступы безумия, скачки и перепады сознания, все муки пациента клиники Усольцева, то пробуждавшегося к жизни и творчеству, то уходившего во тьму бреда и боли, где только посверкивала перламутровая раковина-пепельница. Главный объект его последнего графического цикла. Она тоже здесь, чудом сохранившаяся реликвия, свидетельница бессонных ночей, соучастница последних сеансов. Врубель потом изобразит ее на своем автопортрете, где попытается, кажется, в последний раз «держать» лицо. Быть респектабельным, рассудительным, спокойным господином. При нафабренных усах, черном галстуке в белой сорочке с воротничком-стойкой. В окружении атрибутов, символизирующих наступающую новую жизнь: раковина вернула ему ощущение собственного всемогущества. А фарфоровый лебедь, притаившийся у него за спиной на шкафу, — воплощение успеха его жены Надежды Забелы-Врубель, к которому он в немалой степени был причастен и сам.

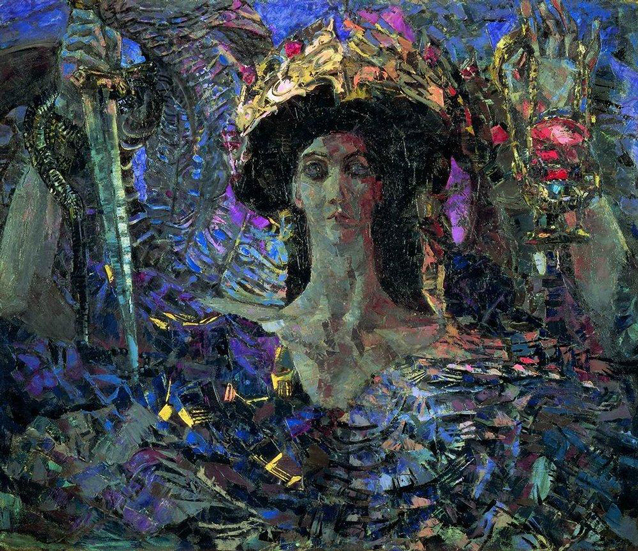

Вообще у выставки, как ее задумали кураторы Ирина Шуманова и Аркадий Ипполитов, есть свой тайный внутренний ритм. Ты его просто физически ощущаешь с первой минуты, когда встречаешься на входе с мечтательно-задумчивым взглядом «Царевны-Лебедь», самой популярной, самый растиражированной картиной Врубеля, которую современники называли «апокалиптической птицей», предвестницей грядущих бедствий и катастроф.

Кажется, что ее белоснежные крылья готовы и сейчас прорвать пространство холста, выпорхнуть из тесной рамы. Крылья — любимый мотив живописи Врубеля и одна из ключевых тем символистов. Потребность расправить крылья, взлететь, оторваться от земли. Жажда новых высот, исторически совпавшая с первыми успехами авиации, с упорными попытками преодолеть закон земного притяжения, — все это чувствуешь и сегодня, когда перед тобой проходят, пролетают врубелевские ангелы, серафимы, демоны. Надо же так совпасть, что с самого начала, с первых ангелов, написанных им на куполе Киевской Софии, Врубель жил ощущением высоты.

Можно сказать, этот порыв ввысь одушевлял все его главные полотна. Но при этом в них жил и ужас расплаты за собственный вызов небу, за недолгий триумф, за краткосрочное сверкание и сияние, которого он без устали добивался самыми разными техниками и способами. По тонкому замечанию Аркадия Ипполитова, гениальность Врубеля заключается, в том, что он первым из русских художников наотрез отказался от «объективной видимости, столь убедительной для заурядного глаза», которая по привычке именуется «реализмом».

Конечно, никакой Врубель не реалист. Он модернист, предсказавший многие открытия ХХ века. На выставке легко проследить и его тайные связи с Роденом («Демон сидящий» — родной брат «Мыслителя»), и рифмы с Ван Гогом, и безусловную близость с символистами. Но для меня Врубель открылся еще и как потрясающий мастер психологической живописи. Например, можно бесконечно разглядывать триптих, состоящий из знаменитого портреты Саввы Мамонтова, Константина Арцыбушева, дальнего мамонтовского родственника и делового партнера, и жены Арцыбушева Марии. Можно не знать всех обстоятельств их родства и громкого дела, связанного с незаконными тратами при строительстве Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Тем не менее когда смотришь на портреты всех троих, понимаешь, что драмы тут не избежать. И растерянный взгляд женщины в глухом черном платье, вжавшейся в спинку кресла, способен поведать о том, что случится с ее властным, деятельным мужем через три года. Приговор, тюрьма, банкротство. А через год после досрочного освобождения — смерть.

И, конечно, Надежда Забела-Врубель. Муза, вдохновительница, жена. Он рисовал ее бесконечно. На выставке представлена целая галерея ее портретов. От самых первых акварелей в образе Гретель, когда он увидел и услышал ее на сцене в опере «Гензель и Гретель», до самых последних набросков, написанных судорожно, наспех, почти уже ослепшим художником. Вся их любовь — это его портреты и ее голос. «Казалось, сама природа, как северный пастушок, играет или поет на этом одушевленном музыкальном инструменте», — писал о Надежде Ивановне М.Ф. Гнесин. Качественных записей ее голоса не осталось, приходится верить на слово знатокам и профессионалам. И, конечно, самому Врубелю, сумевшему возвысить свое чувство к жене до одного из общезначимых символов мировой живописи. У их любви была и своя теневая, трагическая сторона: их единственный сын Савва родился больным, с заячьей губой, умер, не дожив и до двух лет. На выставке портрет сына — маленького страдальца со следами вырождения на лице — открывает этаж с рисунками, сделанными художником в больницах. Под конец Врубель совсем потеряет и разум, и зрение, и только голос Забелы в редкие минуты просветления возвращал ему связь с миром.

Символично и последнее напутствие священника, проводившего мастера в вечную жизнь: «Художник Михаил Александрович Врубель, я верю, что Бог простит тебе все грехи, так как ты был работником». Он действительно всю жизнь трудился, пытаясь «изобразить неизобразимое», мечтая добиться и передать ту невиданную вибрацию цвета и чувств, которую позднее современники назовут наивысшим выражением духа русского символизма. И, наверное, лучше всех это сформулирует Валерий Брюсов, чей «застегнутый» портрет, тоже можно увидеть на нынешней выставке в Новой Третьяковке.

Нам недоступны, нам незримы,

Меж сонмов вопиющих сил,

К тебе нисходят серафимы

В сияньи многоцветных крыл.

/…

/И там, в торжественной пустыне,

Лишь ты постигнув до конца —

Простертых крыльев блеск павлиний

И скорбь эдемского лица!