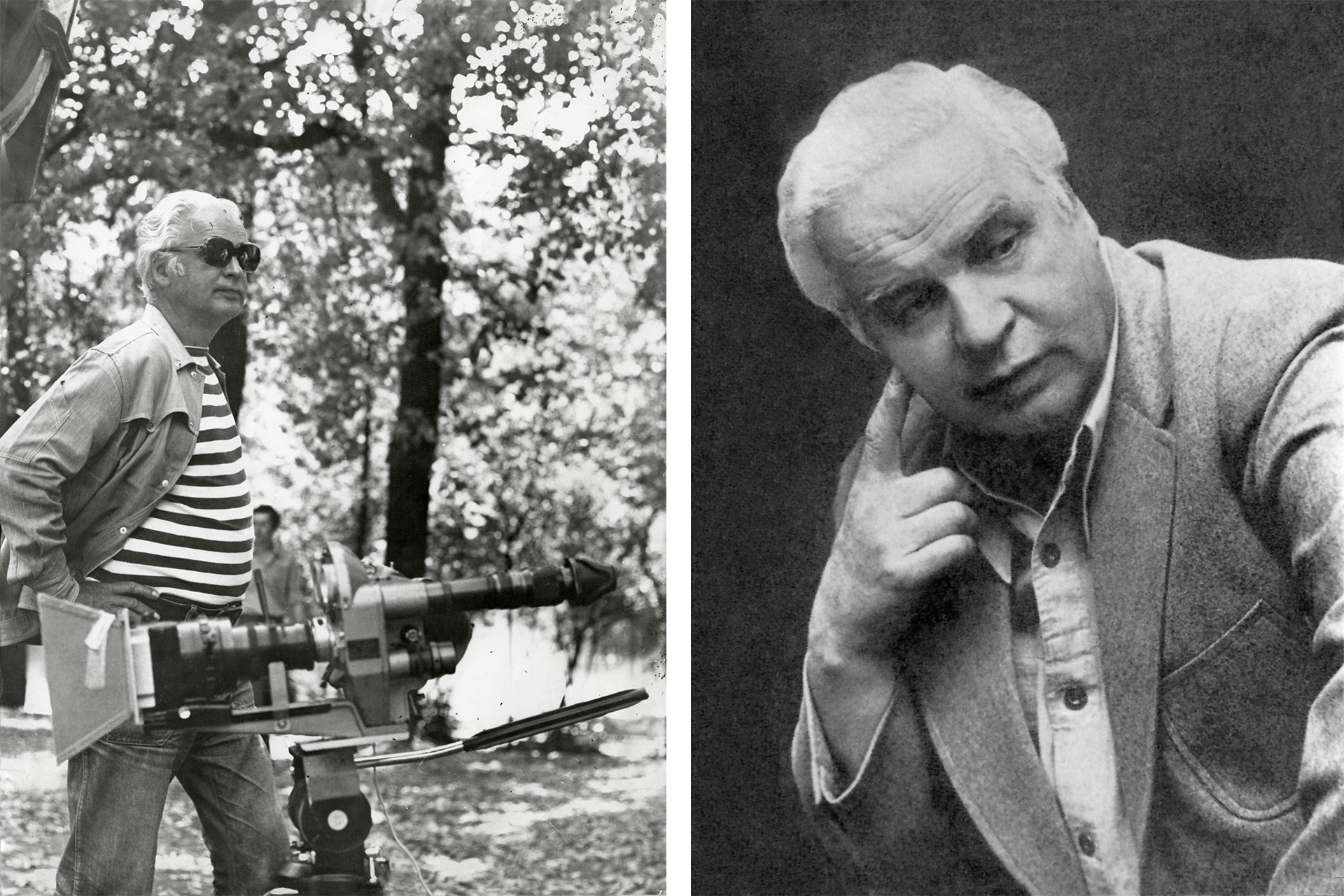

Человек с улицы Эйзенштейна. К 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого

Юбилей выдающегося режиссера советского кино Станислава Ростоцкого — повод не только пересмотреть его фильмы, но и вспомнить сюжет, во многом определивший его творческую биографию: знакомство и дружбу с великим Сергеем Эйзенштейном. Об истории этих отношений рассказывает Сергей Николаевич

«Хорошо смеется» — эти слова написал великий Сергей Эйзенштейн на фото юного Стаса Ростоцкого. Зарубка на память, чтобы не забыть улыбку и мальчика, выбранного среди сотен претендентов на главную роль в фильм «Бежин луг». Но тогда у них не сложилось. Родители Стаса были настроены против «синема». Ничего ему не сказали, когда пришел вызов со студии. И даже не один. Отправили сына в пионерлагерь.

— Где ты был? — спросит Эйзенштейн, когда встретит Ростоцкого осенью. Съемки фильма были в самом разгаре. — Мы так тебя искали.

Стас хмуро промолчит. А когда узна́ет, что на его роль взяли другого исполнителя, слезы сами хлынут из глаз. Видя это неподдельное горе, Эйзенштейн определит его в массовку.

Стас даже успеет получить и потратить свой первый гонорар: купит себе старенький фотоаппарат «Ария». Но однажды ему скажут, что приходить больше не надо. Съемок не будет.

Как потом Ростоцкий узнал, фильм закрыли, весь отснятый материал уничтожили, остались только припрятанные монтажером обрезки и потрясающей красоты фото, которые Стас увидит много лет спустя, уже сам будучи маститым кинорежиссером.

Эйзенштейн и после смерти будет посылать ему свои приветы из «ниоткуда с любовью». То в Австралии ему вдруг покажут черновой четырехчасовый материал его фильма «Да здравствует Мексика!», считавшийся утраченным, то вдруг в архивах Мастера обнаружится эта его детская «улыбающаяся» фотография. Или совсем уже из области несбыточного — улицу, на которой жил Ростоцкий, из 4-го Сельскохозяйственного проезда в один прекрасный день и переименовали в улицу имени Сергея Эйзенштейна.

— Я тебя поздравляю, — скажет ему мудрая жена Нина, — знаю, как ты будешь счастлив.

И Ростоцкий был счастлив. Так же, как когда первый раз переступил порог квартиры Сергея Михайловича на Потылихе. Когда увидел бесконечные ряды книг, теснившиеся от пола до потолка. Эти ярко-желтые стены, и синюю люстру, и черный рояль с детским скелетиком под стеклянным колпаком. И все фотографии великих с дарственными.

Почему-то больше всего запомнился портрет Всеволода Мейерхольда, где на белом воротничке рубашки было выведено острым почерком: «Горжусь учеником, уже ставшим мастером». «Мастер» — еще одно ключевое слово для понимания истории отношений Ростоцкого с Эйзенштейном. Ростоцкий видел себя его подмастерьем, готов был чистить его башмаки (о чем сказал при первой встрече) и носить за ним портфель.

Сергей Михайлович только рассмеялся. В этих услугах он точно не нуждался. Он просто стал заниматься со Стасом. Для начала вручил обязательный список книг, к нему добавил список композиторов и художников. Велел начинать свой день с визита в существовавший тогда Музей западного искусства на Пречистенке — три-четыре картины французских импрессионистов. Не больше! Но изучить их досконально.

Теперь Ростоцкий проводил все дни напролет в Ленинке, в консерватории, бегал по музеям и театрам. Конспектировал «Ругон-Маккаров», штудировал Бальзака, слушал до одурения Дебюсси и Равеля. И переполненный впечатлениями и новыми знаниями, шел на Потылиху, где его ждали к завтраку. «Когда-нибудь ты озаглавишь свои мемуары “Эйзенштейн в халате”», — съязвит Сергей Михайлович, который принимал своего юного гостя поутру исключительно в халате.

Но до мемуаров дело так и не дошло. Началась война. Первоначально у Стаса была бронь («больной позвоночник»), потом бронь отменили и он загремел на передовую. В боях Ростоцкий прошел путь от Вязьмы и Смоленска до Ровно. В феврале 44-го его едва не раздавил немецкий танк. Спасло чудо. Тяжело раненного, его госпитализировали в Ровно, потом в Москву, где он перенес несколько операций. Ногу спасти не удалось. Начиналась гангрена. Всю оставшуюся жизнь он будет носить протез. Об этом знали только близкие. Гордый поляк, он даже последние годы ходил без палки, преодолевая чудовищную боль.

Но на Потылиху в августе 1944-го он пришел еще на костылях. Дверь открыл постаревшей, поседевший Эйзенштейн. Обрадовался, заулыбался, но, увидев костыли, внутренне сжался, как от удара.

— Ну проходи, проходи. Слава богу, что живой!

Чтобы снять неловкость и напряжение первых минут, Ростоцкий попытался пошутить, что вот мол, видите, больше не смогу прыгать с парашютом. Такая досада! На что Эйзенштейн ему на полном серьезе ответил: «Ну и что? Я же не прыгаю. И ничего, живу!»

Кем он был тогда? Молоденький голубоглазый лейтенант, вернувшийся из ада. На что надеялся? О чем мечтал? О чем хотел поведать миру?

Обожженный на всю жизнь войной, Ростоцкий так и не стал певцом «военной темы». Хотя, казалось, имел для этого все возможности и права.

Он намеренно в большинстве своих фильмов будет избегать батальных сцен и эффектных перестрелок. Понятно, что война совсем близко, как в фильме «На семи ветрах», или только что была, как в «Майских звездах», и тем не менее Ростоцкому интереснее материя повседневной будничной мирной жизни, которую он снимал с нежной бережностью человека, знающего, как легко и безнадежно эта материя может порваться.

Так исторически сложилось, что все его фильмы вышли на киностудии юношеских фильмов имени Горького. То ли обстоятельства так сложились. То ли так его «распределили» после окончания режиссерского факультета ВГИКА.

Или вот таким причудливым образом распорядилась судьба, чтобы все последующие 40 лет он сам выступал в роли мэтра, учителя, мастера, исполняя волю и заветы Эйзенштейна. Нет, он не гнал своих учеников в Консерваторию слушать Равеля, не заставлял конспектировать Золя и Бальзака, он просто одним своим присутствием, своим седовласым, подтянутым видом, в голубой водолазке под цвет глаз и в синей джинсовой куртке, задавал уровень, заставляя вибрировать всех вокруг. Он вносил в размеренную, малобюджетную жизнь киностудии Горького ощущение какого-то простора и свободы.

Не боялся идти против начальства. Никогда не шел на компромиссы. Все помнят, как на худсовете после сдачи «Доживем до понедельника» ему выставили 30 (!) поправок. А он, весело посверкивая аквамариновыми глазами, сказал, что согласен только на три. Как он отстаивал Тихонова на роль учителя истории Мельникова. И автор сценария, и начальство считали, что Тихонов слишком красив, слишком молод. И вообще князь Болконский. Ну какой он фронтовик? И где вы таких учителей видели в советской школе?

А Ростоцкому нужен был именно природный аристократизм Тихонова. Его молчание, его крупные планы, его драма, которой не было в сценарии, но которую он один мог сыграть. Драма несоответствия личности и судьбы, таланта и школьной рутины. Он был лишним среди этих усталых, помятых женщин в учительской, среди учеников, давно выросших из своей школьной формы и учебников по истории. Он был чужой. И прекрасный. Как какой-нибудь цветок кактуса, расцветающий раз в год по обещанию на школьном подоконнике. В каком-то смысле это был и автопортрет самого Ростоцкого. Он так себя видел. Или хотел видеть.

И неслучайно, что роль второй скрипки в этом фильме он подарит своей жене, замечательной актрисе Нине Меньшиковой. И не прогадает. Кажется, что ее завуч Светлана Михайловна в «Доживем до понедельника» — это собирательный образ всего самого фальшивого и отвратительного, что связано в нашей общей памяти с советской школой. Догматизм, упрямство, ограниченность, упоение властью, убежденность в своей несравненной правоте, ханжество. И при этом какая-то необъяснимая жалкость слов, суждений, интонаций. Да, как ни странно, перемазанную сажей Светлану Михайловну в финале было действительно жаль. И это делало образ в общем противной училки объемным, сложным, человечным.

Ростоцкий умел этого добиваться от своих актеров. И не только когда имел дело с опытными профессионалами, но и с дебютантами, как в его культовом фильме «А зори здесь тихие». И снова война. Он вернулся в те окопы, леса, блиндажи, которые спустя тридцать лет захотел увидеть женскими глазами. Заново ощутить всю несовместность войны и человекоубийства с женской природой и с ее главным предназначением — давать жизнь.

А еще, когда фильм был только завершен, он устроит закрытый просмотр для одной зрительницы, Анны Чугуновой, по мужу Бекетовой. Это была та самая санитарка, которая вытащила его на себе, умирающего, с поля боя. Можно сказать, спасла от верной смерти. Тогда, в 1972-м, ей самой жить оставалось совсем немного, хотя она была не старая. Неоперабельная опухоль мозга привела к полной слепоте. Она ничего не видела. Но Ростоцкий упросил ее прийти, сел рядом, держал ее за руку и рассказывал шепотом, что происходит на экране. Мало кто знает, что свой фильм он посвятил ей. Фильм был выдвинут на «Оскар». И даже попал в пятерку лучших зарубежных фильмов года — но так ничего и не получил. Зато Ростоцкий был счастлив. «Вы даже не представляете, кому мы проиграли! — восклицал он, вернувшись из Штатов. — Самому Бунюэлю!» Тогда «Оскар» достался «Скромному обаянию буржуазии».

В его жизни будет много чего еще: и путешествия в дальние страны — объездил полмира. И огромный всесоюзный успех фильма «Белый Бим Черное ухо», когда чудесный английский сеттер потеснил всех народных и заслуженных. Судьба его, впрочем, была печальна. Хозяину после съемок он больше был не нужен. Его отдали в питомник на передержку, где он вскоре умер, так и не дождавшись нового покупателя.

Ростоцкий успеет порадоваться профессиональным успехам в кино сына Андрея, такого же голубоглазого и неотразимого красавца, каким был сам в молодости. Он любил жизнь, любил скорость, влюблялся в красивых женщин. Прекрасно танцевал танго и фокстрот.

Нина Меньшикова как-то призналась своей подруге Светлане Дружининой: «Стасик влюблялся в своих актрис. Я не хочу ему мешать. Пусть он будет влюблен, как Пигмалион. Поэтому всякий раз, когда он снимает, я ухожу из павильона или в лучшем случае стараюсь не смотреть ему в глаза, чтобы не мешать ему. Потому что он частицы своей души, этой влюбленности магическим способом передает на целлулоид. Пленка магически запечатлевает все оттенки человеческих чувств и взаимоотношений».

В конце 80-х после исторического съезда станет уже не до оттенков. Вместе с Кулиджановым и Бондарчуком Ростоцкий попадет в число «опальных генералов». К руководству Союза кинематографистов и студии им. Горького пришли другие люди. Да и тот кинематограф, которому он служил верой и правдой, с развалом Советского Союза тоже закончился.

Месяцы напролет Ростоцкий проводил теперь своем доме под Выборгом. Ветеранской пенсии и президентской надбавки хватило на скромную жизнь. Этот дом на Финском заливе, природа, рыбалка стали для него спасением от одиночества и тягостных мыслей. А еще кинофестиваль «Окно в Европу», отцом-основателем которого он был.

Там, в Выборге, он закончил свои воспоминания об Эйзенштейне. Почему-то под конец он все чаще мысленно возвращался в тот день, когда последний раз видел Сергея Михайловича. На Потылиху он заскочил к нему по делу: собирался на два дня в Ленинград и надо было передать письма для Григория Михайловича Козинцева. Уже в дверях, прощаясь, Эйзенштейн застенчиво спросил: «Ты ведь не откажешься, если тебя попросят сказать обо мне?» — «Только за хорошее вознаграждение», — отшутился Ростоцкий. Сергей Михайлович грустно улыбнулся: «Это будут мои похороны».

Тогда Стас не придал значения его словам и только отмахнулся, мол, зачем на себя наговариваете. Последнее время Мастер был часто в печали. Тяжело ходил, тяжело вздыхал, преодолевая высокие лестницы во ВГИКе. В Ленинграде Ростоцкий исполнил все его поручения, а когда вернулся в Москву, почему-то так и не собрался позвонить. Зачем? Все равно договорились на следующий день повидаться. А в шесть утра дома раздался звонок. Это была домработница Эйзенштейна Паша. Сергей Михайлович умер.

Ростоцкий не помнил, как доехал, как дошел. На тахте под красным сарапе, когда-то привезенным из Мексики, лежал Эйзенштейн. Казалось, что он все еще улыбается. А на столе в кабинете лежала незаконченная рукопись статьи о цвете в кино. На последней странице одно из слов вдруг обрывалось и к нему проведена аккуратная стрелочка с пометкой: «Здесь у меня был сердечный спазм»…

Спустя 43 года тот же спазм настигнет его ученика за рулем старой «Волги» на трассе до Выборга. Сердце… Ростоцкий успел притормозить и уйти на обочину, чтобы не мешать потоку машин. И даже дождался скорую. Но до больницы его не довезли. Умер в дороге. Достойная мужская смерть. Как сам хотел, чтобы без долгих мучений. Через год на съемках погибнет сын Андрей, потом тихо угаснет Нина. Как-то быстро они ушли. Один за другим. Но остались фильмы, осталась память. И гордое имя польского шляхтича, навсегда вписанное в историю российского кино, — Станислав Ростоцкий.

Редакция благодарит Марианну Ростоцкую за предоставленные фото из семейного архива.