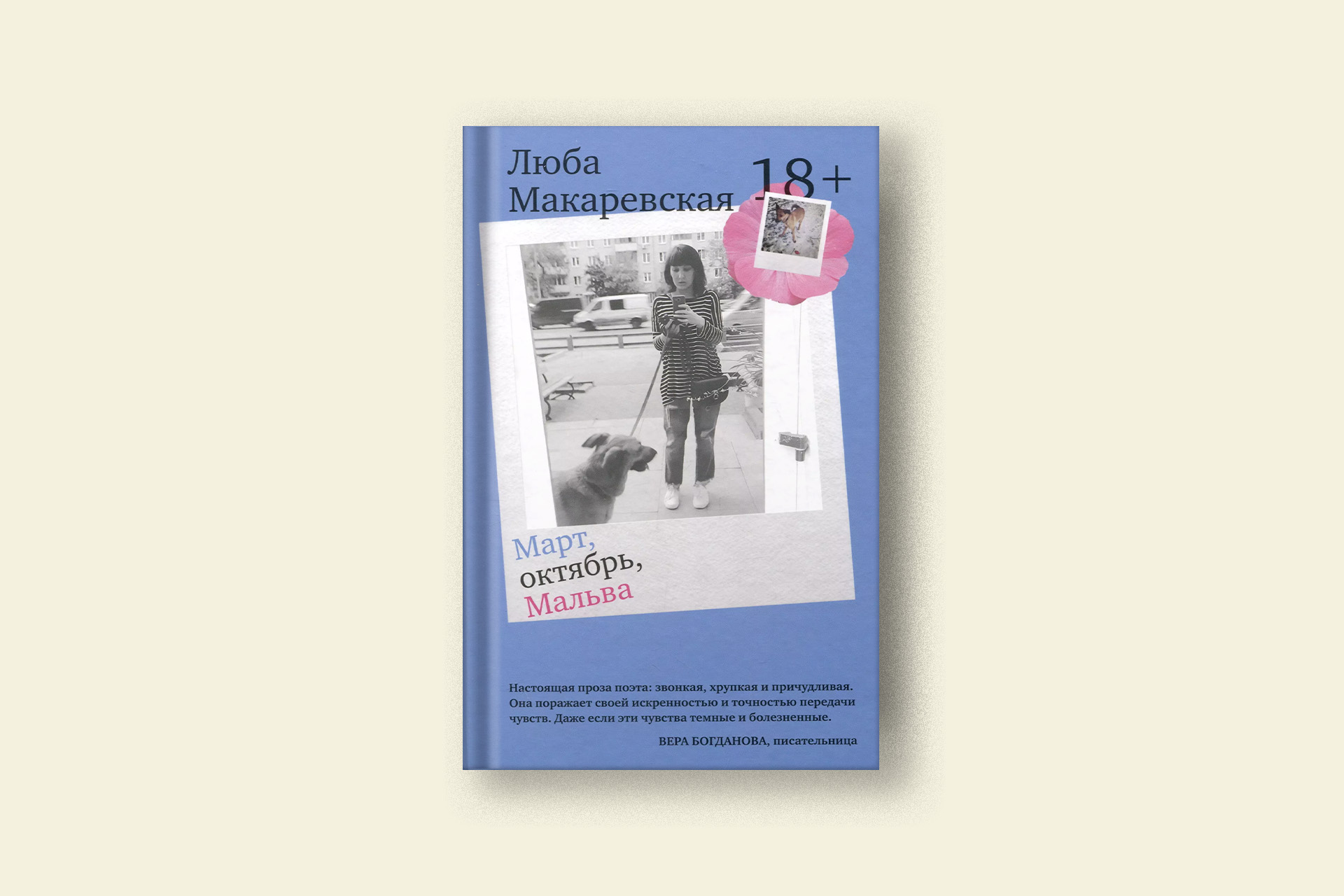

«Когда долго не идут лайки, я думаю, что у меня уже просто шизофрения». Поэтесса Любовь Макаревская о новой книге, дейтингах и стихотворениях

В одной из глав «Март. Октябрь. Мальва» ты вспоминаешь, как твою первую повесть не опубликовали в «Знамени». А когда ты начала писать стихотворения?

Мне было 20 лет. Вообще-то я всегда хотела писать прозу, но мне не нравилось, что у меня выходило в юности. И вот стихи были первым, что мне понравилось из всего, что я написала. Это было первое, что меня устроило. Ближе к 21 году я стала очень много писать: у меня был депрессивный эпизод, на грани с шизофренией. Я тогда в месяц писала, может, по 200 стихотворений. Потом уже стала писать прозу — и вот как раз в 21 написала свою первую повесть.

Как эти стихотворения выглядели? Кого ты тогда читала?

Когда я начинала писать, я, как и многие из моего поколения, опиралась на битников. Я очень любила Аллена Гинзберга. Прямо помню, как в 20 лет впервые прочла «Вопль». Еще, конечно, любила Сильвию Плат. При этом я в том возрасте совершенно ненавидела Серебряный век, поэтому опиралась в основном на американскую поэзию. И еще раньше, в подростковом возрасте, я много читала Уолта Уитмена.

Ты до нашего разговора говорил, что мало сейчас читаешь. Я тоже сейчас очень мало читаю, практически ничего не могу читать. А вот в 20 лет я очень любила читать — и читала много. Но Серебряный век я как-то качественно оценила уже после 30. Причем это в основном было связано с тяжелыми событиями 2022 года, когда Серебряный век зазвучал с новой актуальностью. В основном это были Блок и Мандельштам.

Если говорить про мои стихи, когда я начинала, они были другими. Первое время я в каждом из них пыталась сказать вообще все, что я сейчас стараюсь говорить в прозе. То есть они были более избыточные — такие типичные тексты молодого автора.

Сейчас я в своих стихотворениях стремлюсь к некоторому минимализму. И у меня был период отчуждения от языка все в том же 2022 году — мне тогда показалось, что писать избыточно стало совсем неуместно. И так я пришла к нынешней манере письма.

Сейчас я стремлюсь, чтобы стихи были максимально простыми. Мне не хочется усложнять язык. Даже наоборот, именно в поэзии я пытаюсь его упростить. Потому что мне кажется, что самые лучшие стихи на самом деле всегда очень простые.

В книге ты много говоришь о временах Болотной — эта тема скорее существует как фон, но ты ее упоминаешь довольно часто. Для тебя это личная история?

Да, тогда для меня это была личная история. Она с личной жизнью связана, с какими-то влюбленностями. И я это по-особенному переживала. Для меня это было время чистого счастья, и все, что происходило вокруг, меня искренне волновало. Ну, и эти протесты совпадали с моими взглядами. Сейчас об этом трудно не сказать банально, но для меня это был такой «праздник непослушания». Гражданское счастье, которое для меня совпадало с очень насыщенными личными переживаниями. Как гражданин я тогда была счастлива.

Вообще я идеалист. Мне симпатичны анархисты — я смотрю на них с восхищением. Но я сама при этом немножко задрот, и я никогда не пойду штурмовать площадь или что-то такое. Меня просто всегда восхищали анархисты, декабристы, Жанна д’Арк. Но у меня был и другой период, такого относительного конформизма. Где-то с 2015 по 2022 год я ушла в тексты и была вся в личной жизни.

Большая часть книги — это ретроспектива. И в тексте ты говоришь, что подростковая незащищенность — важный опыт, через который человек себя осознает. Я хорошо понимаю, о чем ты — мир действительно воспринимается сильно иначе. Но с какими эмоциями ты возвращалась к себе более молодой?

Это правда сложно. Ты «прошлый» — это как будто зародыш тебя. Но, знаешь, я ни о чем таком сначала не думала. Я начала писать эту книгу из утраты. Я очень любила свою собаку, и мне просто физически ее не хватало. Я начала писать эту книгу — и стала постепенно возвращаться в 2010-е годы с какой-то новой теплотой. Хотя для меня это был в первую очередь просто способ выжить, преодолеть депрессию.

Мне просто хотелось вернуться в прошлое, где Маня еще жива. Сейчас я, конечно, другой человек. Я помню свои ощущения, но для меня сегодня вспоминать себя — это как смотреть фильм. Мне кажется, так почти все и воспринимают свою юность.

У тебя есть ощущение, что ты раньше острее воспринимала мир? Или, может быть, сам мир был интенсивнее, и ты его как-то легче ловила? Условно, сам себе я «прошлый» не нравлюсь, но время, когда я только поступил в первый университет и жил в Петербурге, для меня до сих пор остается особенным.

Да, я с тобой согласна. Это даже похоже на зависть к себе прежней. И я тоже себе не то чтобы не нравлюсь, но кажусь наивной. Иногда я даже думаю, что мне сегодняшней с собой, которая была 10 лет назад, не о чем было бы поговорить. Но я не могу сказать, что она мне неприятна. Просто, действительно, это не я — это зародыш меня.

Мне кажется, что жизнь твоей героини за эту книгу несколько раз начинается заново. Она любит, травмируется, заканчивается — и как бы абортирует саму себя. А потом начинается новая она. И в этом смысле жизнь Мальвы отличается, потому что она способностью к перерождению не обладает. Поэтому книга заканчивается не с очередным «умиранием» героини, а со смертью собаки.

Мне очень близка эта трактовка. Клево, что ты так прочитал. Если честно, я не задумывалась, как эти главы выстроились, потому что я часто пишу на эмоциях. У меня в голове такой подробной структуры не выстроено. То есть я мысленно просто себе говорила: «Вот эта глава будет про это, а эта глава — про что-нибудь еще».

Кстати, сначала я написала концовку. У меня такое очень часто бывает: я сначала пишу финал, и, если он мне нравится, тяну к нему всю остальную книгу. Так что эту историю я начинала с конца. Хотя после этого я все главы писала хронологически. И она очень быстро писалась — где-то за два-три месяца книжка уже была полностью готова. Она как будто сама написалась, что называется, на одном дыхании.

Для тебя это сейчас твой самый актуальный текст? Из больших. Я не читал «Третью стадию», поэтому мне сложно самому себе ответить на этот вопрос.

Сейчас уже да, важнее. Понятное дело, что автор всегда любит самый новый текст. Скажем так, новорожденный. Некоторые куски из «Третьей стадии» для меня остаются важными и до сих пор как-то меня определяют, но в остальном я ее скорее переросла.

Возвращаясь к стихотворениям — ты говорила об «упрощении», о том, что лучшие стихи, как правило, самые простые. Тебе на этом фоне не бывает странно от таких развернутых литературоведческих подводок к твоим или чужим текстам? Мне кажется, что их намного проще воспринимать, как есть.

Мне это очень не близко, это правда. Я бы даже сказала, что меня это раздражает. Еще больше меня раздражает, когда просят объяснить стихотворение — это же вообще невозможно абсолютно. Прозу еще хоть как-то можно объяснить, опираясь на сюжет. А со стихами — это невозможная история. И меня это раздражает ужасно. Вообще в попытках объяснить стихотворение есть какая-то странная лживость.

Тем более, когда я пишу стихотворения, у меня лично нет момента какого-то технического составления. Я ничего не выверяю. Я не знаю, согласишься ли ты со мной, но стихи, по-моему, пишутся на аффекте — это как вдох и выдох.

Я абсолютно согласен.

Вот. И когда мне дают какой-то анализ, это немножко странно. Бывают, конечно, талантливые критики, талантливые редакторы, которые говорят что-то, что тебе как минимум не противно. Но я сама таким анализом не люблю заниматься.

Ты сказала, что ничего специально не делаешь, когда пишешь — но изменение стиля же происходило в какой-то степени насильно? Когда приходит понимание, что нужно обрубить текст на этом моменте, потому что дальше уже не то. Да и графически у тебя очень определенным образом построенные стихотворения.

Меня часто спрашивают, специально ли я так пишу. Но я просто технически не могу устроить стихотворение по-другому. Мне кажется, что текст должен быть похож на стрелу. И поэтому я люблю такой минимализм. У других мне могут нравиться такие густые тексты, как, например, у того же Аллена Гинзберга. Но я сама просто физически не могу так сделать. Если я пытаюсь так устроить стих, он как будто сразу не мой. Я бы сказала, что я так на письме чувствую для себя свой голос. Он выглядит так.

Образный ряд сразу был примерно таким — холодным, «острым», зимним?

Образы постепенно приобретались. Я в книжке как раз об этом пишу — в 2015 году я очень много читала Лакана о де Саде, и мне это все очень понравилось. На меня всегда действовала зима в чужих текстах. И я стала осознавать, что хочу писать именно про это. В том же году на меня еще очень сильно подействовал посмертный снимок Зои Космодемьянской. Это, конечно, очень страшно, но тем не менее.

И еще мне всегда нравилась одна картина, я забыла художника, — там девушка растворяется в снежном поле, как в море. Это такая отсылка к Русалочке. Вот эта возможность, способность раствориться в снегу — мне кажется, это чисто русская такая драматичная история. И я много про эту мифологию думала. И, конечно, про лагеря тоже. Но это все исходило от внутреннего ощущения пространства.

Ты в книге замечаешь, что не о себе у тебя писать не получалось. А пробовала?

Я пыталась, но это получалось недостаточно убедительно. Впервые мой голос зазвучал и тексты заметили, когда я стала писать именно о себе. И ты знаешь, я смирилась. Я эгоцентрик, и с эмпатией у меня, видимо, не очень хорошо. Я не умею выводить персонажей. Я сейчас пишу текст, где будет два главных персонажа — и мне так сложно их описывать. Мне очень сложно писать про кого-то другого.

Что это будет за текст?

Это такой важный для меня роман про 1990-е. В нем будет много поп-музыки — Свиридова, «Блестящие» и вот это все. Я там пишу про американскую журналистку, которая погибла во время Первой Чеченской войны, и про одного известного клубного персонажа, который в окно выпал. Но я очень переживаю, что они у меня не получаются объемными. Я не могу на других людей так изнутри посмотреть, как смотрю на саму себя. Так что это снова будет во многом автофикшн, но со сквозными героями, которые связаны с моей внутренней жизнью. Про себя я называю этот текст «страшная русская поп-песенка».

В какой-то момент героиня книги озвучивает, что она больше не хочет просто заниматься сексом. Чуть позже по тексту она начинает пользоваться дейтинговыми приложениями — и секс, найденный с их помощью, кажется каким-то заведомо мертвым. У тебя есть ощущение, что дейтинги на самом деле убили секс?

Мне очень близко то, что ты сформулировал. У меня правда от дейтинговых приложений ощущение какой-то мертвечины. Это вроде бы про секс, но его там нет. Я согласна, что эта заданность как раз и убивает сексуальность, которая по своей природе непосредственная. Нас же в сексе во многом интересует непредсказуемость. И героиня тоже приходит к этой мысли, что это мертворожденная вещь, не ее.

Справедливо будет сказать, что эта книга устремлена в смерть? Понятно, что она во многом обречена на это — ты начала ее писать после смерти Мани и написала как бы вокруг ее жизни, но тем не менее. Как ты считаешь?

В какой-то мере, да. Как и все мои тексты, наверное. Для меня этот текст именно про утрату. Но я бы скорее сказала иначе — эта книга не «устремляется» в смерть. Вот «Третья стадия» устремляется в смерть, для меня это была книга про влечение к смерти. А эта книга упирается в смерть — она о том, что я в смерть уперлась.

Ты для себя как-то разграничиваешь, что становится материалом для стихотворений, а что — для прозы? Если стихи — это аффект, то проза — ...?

Да, у меня это немножко разные импульсы, но я их чувствую на физическом уровне. Стихотворение — это да, короткий аффект. А для прозы сначала приходит какой-то толчок, срабатывает эффект вдохновения. Ты понимаешь, что это длинная история, которую можно рассказать только прозой. Но это тоже не расчет, это физически ощущается. Наверное, можно сказать, что проза — это растянутый аффект.

Но при этом какие-то фрагменты этого большого переживания ведь наверняка ложатся в основу стихотворения? То есть при желании стихотворения можно читать как бы вдобавок к прозе и даже, наверное, угадывать какие-то ситуации.

Да, это правильная трактовка. Иногда я даже специально так делаю. У меня весной должна будет выйти книжка, где я специально вставила стихи в текст, потому что они относятся к тому же событию из рассказа. То есть мне нравится их миксовать. Это интересно, когда ты одну и ту же историю рассказываешь и стихами, и прозой.

Когда ты пишешь, у тебя бывает так, что формируется багаж из последних текстов? То есть ты не можешь от них до конца избавиться и в новом стихотворении они тоже начинают всплывать?

Последние года два я стала ощущать, что появляется этот багаж. Мне не нравится это ощущение, потому что мне нравится обнуляться, когда я сажусь писать. И это чувство, когда уже написанные тексты над тобой нависают, мне скорее мешает, чем помогает. Но это с одной стороны. С другой — я уже все-таки что-то знаю про язык, и они мне дают некоторый профессионализм. Но меня все равно это скорее раздражает.

Ты упоминала, что тексты иногда пишутся «дурацкими» — вроде бы все то же самое, но пропорция не та и звучит неудачно. А что их делает «дурацкими»?

Это как раз те черты, по которым я часто узнаю молодой текст — когда он излишне густой, хочется взять и обрубить. А для меня важна ясность мысли. Иначе получается какой-то водопад в духе Набокова или Пруста, когда слишком много слов, и текст растекается. Хотя я к такому склонна. Я думаю, что русский язык вообще призывает к такой избыточности. Но я всегда стараюсь это преодолеть, чтобы была четкая форма. Она делает эффект от текста предельным — и для меня, и для читателя.

Часто случается, что садишься после одного текста за второй, а в нем все еще продолжается первый?

Да, очень часто. Я начну какую-нибудь историю писать — и это на пять лет. Я часто шучу даже над этим. Я представляю, как на это смотрит редактор и думает: «Все эти тексты вот про это, только писались с разных углов. А теперь у нее появилось вот это — это еще на пять лет». Так что я стараюсь с юмором к этому относиться.

Я уже спрашивал о важных для тебя авторах, но мы не дошли до каких-то относительно современных. Ты же вроде бы тоже любишь Анну Горенко?

Да, она для меня очень важна. Я ее первый раз прочитала в 27 лет, когда только начала публиковаться. И меня совершенно она поразила. Я не знала, что можно вот так писать. Для меня это такой случай чистой гениальности, когда натыкаешься на тексты и думаешь: «О, Боже». Вот она меня поражает, да. Мне даже трудно подобрать слова, чтобы это описать. У Данилы Давыдова была очень хорошая статья про нее.

Еще я часто называю Сабину Шпильрейн — хотя она психоаналитик, а не поэт, да и не сильно современная, но это очень важная для меня фигура. Как я уже говорила, я мало что читаю, но из того, что я могу открыть с любого места и легко прочитать — это, наверное, Алла Горбунова и Мария Степанова. Для меня они тоже очень важны.

А еще я очень люблю Ярослава Могутина и вот это все, из 1990-х. Просто обожаю. И каких-то таких авторов — Елену Костылеву, Скидана. Ну, и я просматриваю какие-то современные стихи. На тебя подписана — сегодня мне стихотворение понравилось.

А мне показалось, что шиза какая-то пошла.

Вот, кстати, да, я тоже нервный человек. Когда долго не идут лайки, я думаю, что у меня уже просто шизофрения. Вообще я читаю все, что попадается — «Схрон», «Левая поэтика» и так далее. Но я даже названия не запоминаю. Хотя мне очень понравилась книжка Алисы Ройдман — это такая молодая поэтесса. Мне и название книжки очень нравится: «Особенно страшно во время: секса, смерти, приема пищи».

У меня так бывает, что я вижу чье-то стихотворение и думаю: «Какой крутой текст. Я бы уже так не написала». Но имена почему-то быстро забываются. Есть еще Марина Березина, она в VK публикует свои стихи, тоже интересные. А так я, к сожалению, эгоцентрик и очень мало читаю — мне за это стыдно. Но это бывает полезно — я иногда специально держу санитарию, когда пишу, чтобы не подцепить чужую речь.

Последний вопрос — есть ли у тебя главное воспоминание, к которому ты время от времени возвращаешься, чтобы синхронизироваться с собой? Это может быть и ряд впечатлений, совсем разных — и травматичных, и счастливых.

Сейчас я почему-то вспомнила детство. Я помню, как под новогодней елкой нашла игрушечного тигра. Мне его родители подарили, и я потом очень его любила. Еще, конечно, четырехлетние отношения, которые я описываю в книге, их начало. Вот эти отношения меня значительно сформировали. И наверное, я тогда бы назвала первый день зимы, потому что эти отношения начинались в первый день зимы.

У меня многое связано с 1 декабря. Конечно, сложно выбрать какое-то одно воспоминание. Одно из важных — когда не стало моего отца. Мне тогда было шесть лет. И трагические первые отношения, в которых был эпизод насилия. Все это меня точно сформировало. Что-то одно я из этого выбрать, наверное, не смогу.

Но, кстати, еще один очень важный и счастливый день — это 7 марта, когда мы взяли собаку. В книжке этот момент описан. В тексте собаку зовут Мальва, хотя на самом деле ее звали Маня, как я уже несколько раз сегодня говорила. Просто «Маня» немножко не подходит для повести. И вот этот день я тоже очень хорошо помню.

Беседовал Егор Спесивцев