От водорода до Вальтера Скотта. О чём и как писал японский поэт Кэндзи Миядзава

В 1871 году в Японии вышел указ, предписывающий всем государственным чиновникам облачиться в европейский костюм. Сначала преобразился облик самого императора Мэйдзи, а дальше… Ну, пошло-поехало.

Конечно, процесс был болезненный. Японцы сильно комплексовали и находили недостатки во всём: и ноги у них хуже, чем у европейцев, и кожа какая-то не такая, и костюмы, и манеры (привет Петру Первому!). Вестернизация охватила все сферы жизни: писатели тоже стали оглядываться на Запад — и далеко не только в текстах. Вот, например, портрет великого японца эпохи Мэйдзи (1867–1912) Нацумэ Сосэки.

Он сидит, подперев голову рукой, задумчивый и немного печальный: сразу видно — писатель. И неплохой, надо думать: вон какие у него усы! Но и здесь всё немного сложнее: японцы считали, что с точки зрения европейца их лица — детские и совсем немужественные. Исправить это врождённое недоразумение старались усами: очень скоро они стали обязательны для каждого мужчины. Тому, кто усов не носил, сочувствовали как безнадёжно отставшему от актуальных трендов. Сложно поверить, что подвержен им оказался даже Нацумэ, но мода часто забирает лучших из нас.

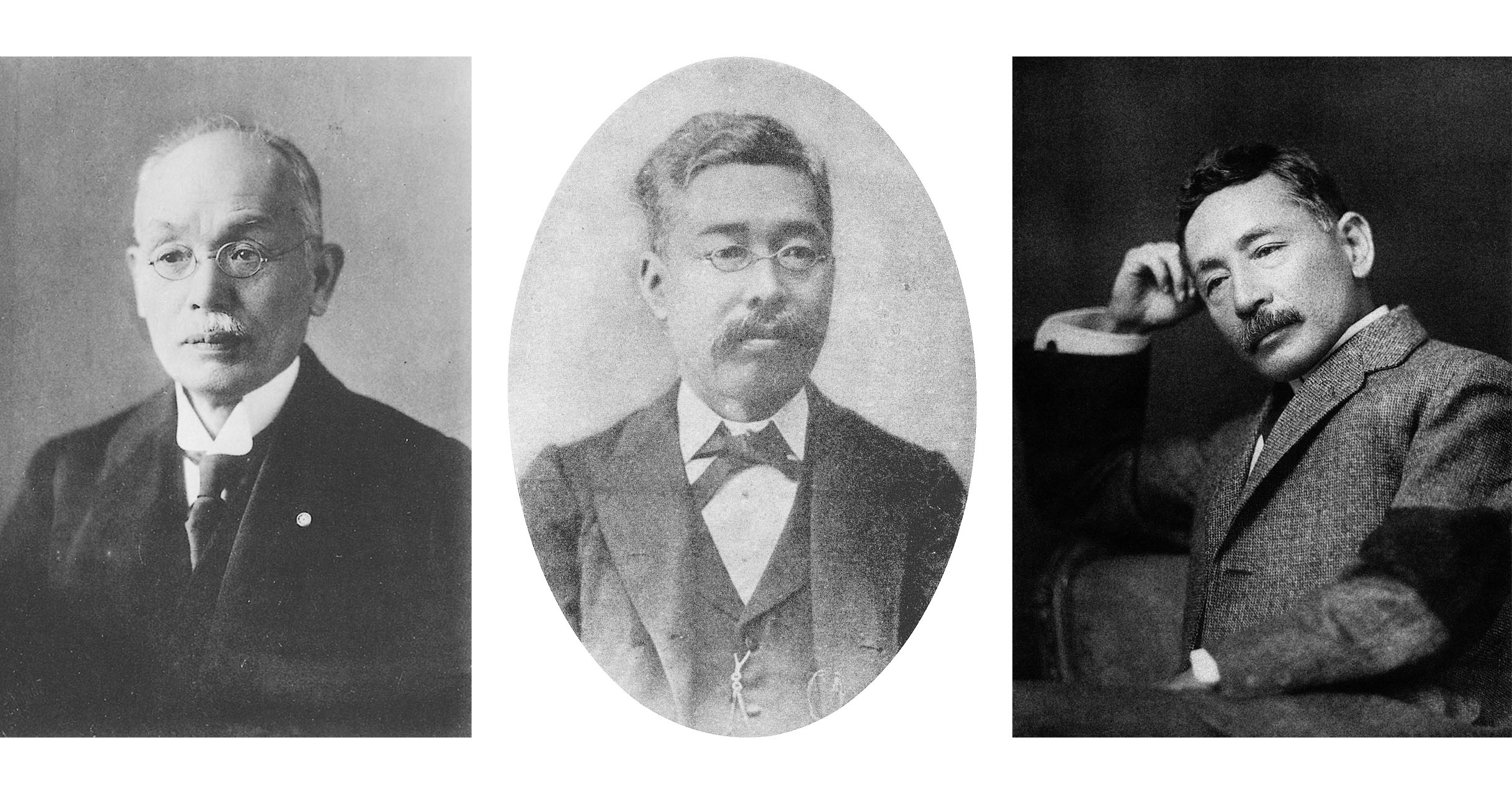

А вот ещё несколько портретов. Первый — Тюдзана Тояму: тоже поэт, на снимке ему всего девятнадцать лет. Забавная фотка, да? Так и не скажешь, что профессор Токийского университета и целый доктор литературы. Листнёте дальше — и вот вам другой видный японец: Рёкити Ятабэ. Учился за границей, изучал ботанику в Корнеллском университете, а по возвращении на родину стал профессором естественных наук в том же Токийском университете. На последнем фото — Тэцудзиро Иноуэ: ещё один профессор Токийского университета, занимался западной философией.

Европейские костюмы, очёчки, усы — всё одно и то же. Так чем же эти трое важны? Дело в том, что в 1882 году именно они издали сборник «Поэзия новой формы»: отобрали несколько произведений западной поэзии и перевели их на японский язык (что это были за поэты — тема для отдельного текста, но это как-нибудь потом).

Оказалось, что западные авторы не так уж далеки от японских чувств: умение Водсворта придать особое очарование явлениям повседневной жизни было близко традиционному мировосприятию японцев, а в творчестве Китса они находили почти идеальное воплощение гармонии человека и природы. Но всегда хочется выделить чудака. Таким чудаком был поэт Кэндзи Миядзава (1896–1933). Посмотрим и на него.

Вы, конечно, уже и сами всё заметили: Миядзава не стесняется своего «детского» лица. Одет хотя и на европейский манер, но довольно просто. И обратите внимание, как он сидит: небрежно, ссутулившись — как будто не знает, что сейчас его будут снимать и надо быть красивым. Здесь нет ни фолкнеровской позы Нацумэ Сосэки, ни натянутой выправки троицы профессоров Токийского университета. Ничем не примечательный человек. Но есть в этой фигуре что-то цепляющее — и неспроста.

Дин, дин, дин

Кэндзи Миядзава преподавал в сельскохозяйственной средней школе в одной японской провинции. Был неравнодушен к людским страданиям: много сделал для улучшения жизни крестьян и незащищённых слоёв населения. Тяжело работал и умер, как и наш старый знакомый Сики, от туберкулёза. А ещё писал книжки: детские — и не только. В его стихах можно найти «аграрную» и «промышленную» лексику. У него есть стихотворения про лошадь и быка, упоминаются «бумажный комбинат» и «мотыга»…

Тут можно подумать: «Ну, понятно. Простой приземлённый роботяга». Не-а.

Миядзава был человеком оригинальным, пытливым и интересовался много чем. Он знал иностранные языки, играл на виолончели, был вегетарианцем и… сектантом. Подобно Сики, расширял лексическое разнообразие японской поэзии, но (в отличие от Сики) не ограничивал себя размерами хайку и танка. Один раз увидев его стихотворение 丁丁丁丁丁 (Дин, дин, дин), вы вряд ли его забудете.

Не имеет значения, знаете вы японский или нет: Миядзава достигает единства формы и содержания, через визуальный и фонетический ритм проводит читателя от макабрического моря в начале к чуду цветка, который благоухает и колышется на ветру (присмотритесь хорошенько — это видно!). Ещё Миядзава любил вставлять в стихотворения иностранные словечки — и катаканой (то есть используя японскую азбуку для заимствованных слов), и прямо латиницей.

Это стихотворение о мотыльке, который летит в тумане. Первое слово イリデスセンス звучит непривычно долго для японского уха. Ключевой эффект здесь — шипящие и свистящие согласные в конце: су-сэн-су. Это английское iridescence, длинное слово с шипящими, как будто звук невесомого взмаха, мягко рассеивающего лёгкие капельки водяной дымки. Такое вот шелестящее слово — сами послушайте:

И тут в ткань японского текста вторгается что-то совсем уж «неприличное»: zigzag steerer, desert cheerer — взрыв. Твёрдые, взрывные согласные соседствуют с короткими гласными, после плавных японских строк — короткие английские слова. Так рождается рубленый, отрывистый ритм. Чего уж говорить про графическое своеобразие: «зигзаг» и выглядит как зигзаг.

Или ещё такой пример.

Что же, в японском не было аналога слова square? Да всё нормально там с лексическим разнообразием. А что написано в стихотворении? Буквализируем:

Square — многозначное слово: это и площадь, и квадрат. Здесь уже не просто место меняется — происходит уничтожительное овеществление.

Своя атмосфера

Но и это ещё не всё: в одном стихотворении Миядзава использовал строчки известного английского поэта. И это не Китс, не Вордсворт, не Кольридж, а… Вальтер Скотт.

Строчки Скотта здесь играют роль навязчивого, «прилипчивого» мотива. «Почему же он выбрал их, а не какую-нибудь японскую попсу того времени?» — спросит, наверное, кто-то. А Скотт его знает. Миядзава просто очень много чем интересовался — не только литературой, но и естественными, и точными науками. Даже использовал два нетипичных для японской поэтической традиции слова: «атмосфера» и «водород».

Возвышенная интенция переплетается с конкретным научным знанием: «концентрация водорода вне атмосферы — низкая». Как будто душу человека придерживает у земли такое вот конкретное видение вещей (а может быть, это просто красивая игра слов).

Вообще слово «игра» в разговоре о Кэндзи Миядзаве очень уместно. При чтении его стихов невольно вспоминается Умберто Эко: каждый текст — как интеллектуальная игра со своими правилами, какие может выстроить только разборчивый художник. Кэндзи Миядзава отказался от цилиндра и усов, зато абсолютно свободно чувствовал себя в любом размере стиха — и доказал, что может присвоить любое слово.