Печаль теоретика. «Солярис» Станислава Лема

«Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и сильный страх — страх неведомого», — заметил как-то Говард Филлипс Лавкрафт, долговязый параноик с выучкой провидца. Скрываясь от мира в родном Провиденсе, он, бедолага, даже не подозревал, что отпирает двери Тем, От Кого Не Убежать. Древние боги спят и знают, что однажды люди сами постучатся к ним в гости. Ведь любопытство, извечный спутник познания, не может без неуёмного аппетита. Опробуй грусть — захочешь счастья. Вперёд, шаг за шагом, к улыбчивой бездне.

В июле 1960 года Станислав Герман Лем закончил работу над своим восьмым по счёту (если не брать во внимание дебютную повесть «Человек с Марса») романом «Солярис», и случилось это на юге Польской Народной Республики, в курортном городке Закопане. К тому времени Лем стал, пожалуй, самым узнаваемым героем не только польской, но и вообще славянской выдумки, успешно обойдя на этом поприще и Ежи Жулавского, и Стефана Грабинского (чьим творчеством неизменно восхищался), и, к примеру, Кшиштофа Боруня. Братья Стругацкие только разгонялись в мечтаниях, ни о каких панах Сапковских планета ещё не слыхала, а вот он, уроженец Львова, твёрдо вещал о будущем.

Внешний успех, тем не менее, едва ли соответствовал внутреннему состоянию: писателя сжирают печаль и тревога. Виной тому — сородичи. По замечанию историка Вадима Волобуева, «он, переживший Вторую мировую войну, с огромной тревогой наблюдал, как мир уже которое десятилетие балансирует на краю пропасти: то блокада Берлина, то Корейская война, то Суэцкий кризис, то обострение вокруг Кубы. Всё это вгоняло Лема в депрессию, от которой он спасался работой. Именно в таком состоянии, усугублённом приступами стенокардии, был написан Солярис”».

Раздрай, как всегда, хорошо сыграл на сюжетном потенциале. «Солярис» вышел необычайно плотным, цельным, самодостаточным высказыванием — и это-то при двухсот, с хвостиком, страницах фактуры. Тот случай, когда действительно словам тесно, а мыслям просторно. Лем не расписывал представительную экспозицию, как в «Астронавтах», не утверждал социалистическую утопию, как в «Магеллановом облаке», вообще ничего не придумывал. Ровно, степенно шёл к идее, что норовила обжечь величием.

Само собой, будущее. Крис Кельвин, учёный-психолог, прибывает на орбитальную станцию, уверенный в том, что его дожидаются нерасторопные весельчаки-коллеги с обязательными поручениями. Станция расположена над планетой Солярис, которая то ли окутана, то ли поглощена океаном плазмы. Природа океана глубоко таинственна — настолько, что под его изучение отведена целая научная дисциплина, именуемая соляристикой. Понять, что же это такое, ещё только предстоит (как отдельным индивидуумам, так и всему заинтересованному человечеству).

Станция встречает Кельвина враждебно. Всюду грязь и морок, а из трёх заявленных учёных дышат лишь двое. Тот, отсутствующий, Гибарян, всего несколько часов назад покончил жизнь самоубийством. Оставшиеся — кибернетик Снаут и физик Сарториус — предаются бредовым размышлизмам, скверно идут на контакт и шарахаются от каждого звука. Ответы на вопросы Кельвину приходится искать самому — с учётом того, что спрашивать особо-то и не хочется (паническая жажда выздоравливать отсюда).

«В комнате никого не было. Выпуклое окно глядело на океан, который жирно блестел под солнцем, как будто с волн стекало красное масло». Весь роман Лем отделывается самыми чеканными, конкретными формулировками — последовательно описывая всё более и более расплывчатые, зловещие, неподвластные человеческому сознанию вещи. Кельвин прибывает на станцию с багажом отлаженных истин, но Солярис предлагает игру другого рода. Ту, в которой есть лишь Человек и Неизвестность. Ещё, разумеется, Страх.

И никаких сомнительных посредников.

Первые страниц пятьдесят всё это кажется образцовым, исключительным по напряжению хоррором. Экспозиция схвачена ловко, и вот перед нами бездна, и вот мы проваливаемся вперёд, и вот уже вдыхаем отчаяние, которое ни с чем не спутать. Кельвин мгновенно теряет фальшивый антропологический инструментарий, оставаясь наедине с первопричинами. Воля? Терпение? Сила? Выдержка? Что не позволит ему ринуться вслед за Гибаряном? Отгадает ли он, помимо своего психоза, тайну Соляриса? И откуда в коридоре негритянка?

«Не знаю почему, но всё, что меня окружало, — тайна смерти Гибаряна, даже неведомое будущее, — всё казалось сейчас незначительным, и я не думал об этом, погружённый в удивительную карту. Отдельные области живой планеты носили имена исследовавших их учёных. Я рассматривал омывающее экваториальные архипелаги море Тексалла, когда почувствовал чей-то взгляд». Немного погодя Кельвин осознаёт, что «это темнота смотрела на меня, бесформенная, огромная, безглазая, не имеющая границ. Её не освещала ни одна звезда».

Позже выясняется и причина массового помешательства: тьма не просто наблюдает за подопечными, но принимает форму их памяти. Зовутся эти материальные сгустки Гостями — для каждого свои единственные, неповторимые. Проекция глубинного Я, на которое порой и взглянуть больно — таким долгим эхом отзывается в сердце величайшее из переживаний. К строптивому Кельвину приходит Хари, навсегда девятнадцатилетняя возлюбленная, вот уже десять лет как неживая. Приходит — и заставляет думать, что всё это не более чем осознанный, до кома в горле правдивый сон.

Хотя, очевидно, так вынуждает себя думать только Кельвин.

«Мы лежали навзничь и по-прежнему ничего не говорили. Когда она поднимала лицо, мне становились видны маленькие ноздри, которые всегда были барометром её настроения. Кончиками пальцев я потрогал её уши — мочки порозовели от поцелуев. Не знаю, от этого ли мне стало так неспокойно; я всё ещё говорил себе, что это сон, но сердце у меня сжималось». В отношении органов чувств возлюбленной Кельвин допускает пренебрежительное слово «бутафория», пытаясь тем самым оправдать горькое смятение. Он понимает, что всё реально. Он не верит своему пониманию.

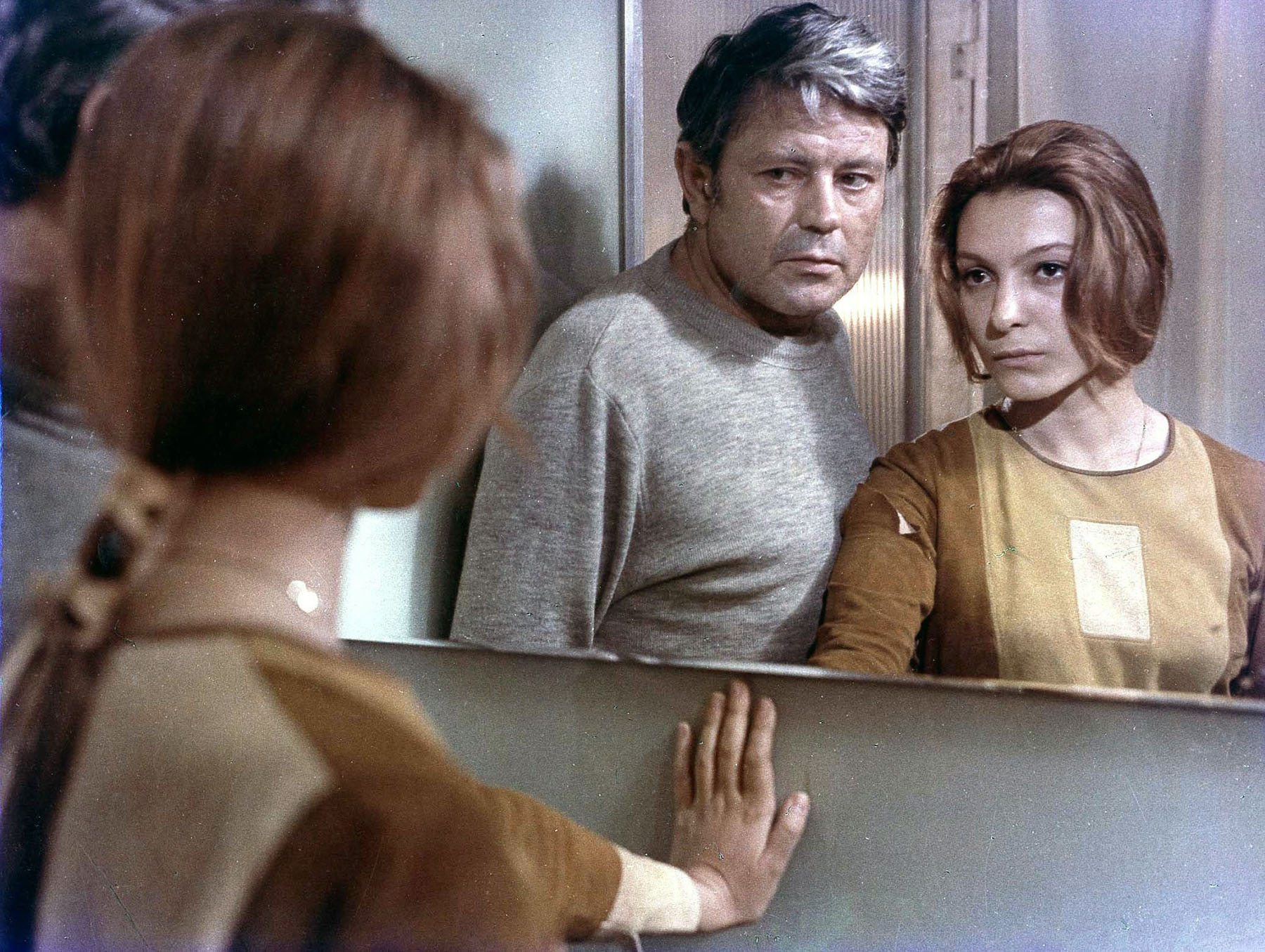

Закупоренность, герметичность, весь этот тесный мучительный неуют попытался отразить кинокамерой Андрей Тарковский, однако его прочтение романа — своеобразная «Космическая одиссея 2001 года» с видом на дачный сезон — категорически не понравилось самому Лему. Причины размолвки очевидны: сама ткань истории, которую поляк предлагал — не слишком весело, не слишком доверчиво — читателю, попросту не подразумевает внятного оттиска. Это плавающие круги под закрытыми веками, пульсирующая чернота, холод звука и зелень имени. То, что нельзя произнести, но можно испытать.

«Абсолютная тишина царила на станции. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Эпоха героической борьбы, смелых экспедиций, ужасных смертей, таких хотя бы, как гибель первой жертвы океана, Фехнера, осталась далеко позади. Меня уже почти не интересовало, кто “гости” Снаута или Сарториуса. “Через некоторое время, — подумал я, — мы перестанем стыдиться друг друга и замыкаться в себе. Если мы не сможем избавиться от “гостей”, то привыкнем к ним и будем жить с ними, а если их создатель изменит правила игры, мы приспособимся и к новым, хотя некоторое время будем мучиться, метаться, может быть, даже тот или другой покончит с собой, но в конце концов всё снова придёт в равновесие”».

Эксперимент Лема пророс в коконе удивительной, трепетной, восхитительной идеи — и подчинил себе форму, изыски аристократизма, величественные точки, кавычки, абзацы и запятые. Пока в свободной Франции новые романисты планомерно избавлялись от фабулы, гиперболы, стиля и прочих опознавательных элементов нормальной литературы, Лем делал всё то же самое, не избавляясь даже от строгого порядка глав. Идея, беспредельная и живая, притушила художественность, вознесла читателя к свету, за которым не хотелось ничего, даже вывода или оправдания.

Предложив игру Кельвину, планета Солярис предложила её и нам.

«Но у меня нет дома. Земля? Я думаю о её больших, переполненных людьми, шумных городах, в которых потеряюсь, исчезну почти так же, как если бы совершил то, что хотел сделать на вторую или третью ночь — броситься в океан, тяжело волнующийся внизу. Я утону в людях. Буду молчаливым и внимательным, и за это меня будут ценить товарищи. У меня будет много знакомых, даже приятелей, и женщины, а может, и одна женщина. Некоторое время я должен буду делать усилие, чтобы улыбаться, раскланиваться, вставать, проделывать тысячи мелочей, из которых складывается земная жизнь».

В оригинале Солярис женского рода, именно что Она, непознаваемая, идеальная часть бытия, до которой можно плыть жизнь за жизнью, вечность за вечностью. Условная метка: храни интерес, воспитывай прилежание. Гни свою линию, терпи это стихийное противоборство, будь натянутой тетивой тугого лука, что ожидает урочный час — и приближает его всеми силами. Кельвин сбрасывает ветхую кожу, прорастает заново, претерпевает всё, чего боялся когда-то — и в определённый момент понимает, что «меня ничто не удивляло, даже собственное безразличие».

Иными словами, учёные поочерёдно сталкиваются с тем, что делит причинность их существования надвое. Дело не в планете, не в океане и даже не в научном обосновании всех этих жестоких чудес — а в самом факте их присутствия. Так, ближе к финалу, Кельвин, смирившийся с потерями и окончательно разуверовавший в себя изначального, задаётся вопросом: существовала ли когда-нибудь вера в некоего ущербного Бога? Недолгий, но страстный спор со Снаутом заканчивается аннигиляцией пристрастий. Личностное, хрупкое, уязвимое, всё, что питает и обнадёживает, Кельвин оставляет позади.

То есть — испытает откровение, близкое божественному.

Почти в сорок лет Станислав Лем достигнет границ возможного — словом, взглядом художника, его принципиальной позицией. Дальше будут только символы и знаки, крупицы тайн, голоса, избывающие человечность. Идейные, тематические, сюжетные артефакты «Соляриса» будут десятилетиями разбирать на запчасти фантасты поменьше и попроще, а те, что решат оттолкнуться без подражания — и проложить свою собственную дорогу из жёлтого кирпича — позже обогатят литературу не менее занятными частностями.

Поныне ошеломляющий грацией, холодом стиля, плотностью событий и вложенных в них смыслов, «Солярис» повлиял практически на каждого, кто хотя бы единожды признался себе в любви к фантастике — и пророс в самую разную прозу, игру, музыку, инсталляцию, крутящуюся вокруг проблемы Непознаваемого и Предначертанного. Почему именно эти гордецы от науки сталкиваются лицом к лицу с мимоидами? Реален ли технический прорыв? Стоит ли пытаться, если силы на исходе?

«Да, но отчаявшийся бог — это ведь человек, мой милый. Ты говоришь о человеке... Это не только скверная философия, но и скверная мистика».