Сергей Николаевич: Классический синдром

Летом в театр не хочется, а хочется на речку или к морю. Но если вы театрал, то уже один вид гастрольной афиши на каком-нибудь раскаленном перекрестке легко может изменить отпускные планы. По счастью, еще существуют имена, на которые откликаешься на уровне рефлекса, как старая полковая лошадь на звук походной трубы. Этот летний театральный сезон был богат на звездные имена и громкие премьеры. По странному совпадению три спектакля на трех разных сценах и в разных столицах мира оказались так или иначе закручены вокруг одной темы: сумасшествие как главное условие творчества, как нормальная реакция на окружающее безумие или как вариант спасения от безнадежной пошлости жизни.

Диагноз: Федра

Ей шестьдесят два года. У нее жилистое тело гимнастки или цирковой акробатки. Железная мускулатура и гуттаперчевая гибкость при почти непроницаемом лице, как у Греты Гарбо. В какие-то моменты, когда видеопроекция ее крупных планов появляется на стене лондонского театра «Барбикан», даже вздрагиваешь: как похожи! Но это еще не все. Надо видеть, что она выделывает на сцене. С каким бесстрашием пускается в эту авантюру – сыграть за один вечер сразу трех Федр! Минуя все горы театроведческих исследований, забыв о собственном статусе первой актрисы Франции, Изабель Юппер идет напрямик к поставленной цели. Самое скучное – сказать, что цель эта развенчание мифа и демонстрация дальнейшей дегуманизации современного общества. Что-то подобное я успел прочитать во французской и английской прессе на спектакль знаменитого поляка Кшиштофа Варликовского, сочиненный им по мотивам произведений Сары Кейн, Важди Муавада и Джона Максвелла Кутзее. Спорить с банальностями – последнее дело, да и зачем? Тем более что любой миф – это не более чем попытка объяснить нам самих себя. Но при чем тут пелопоннесская царица Федра, охваченная безумной страстью к пасынку? В первой части спектакля это просто девка, проститутка в боевом раскрасе: белый парик до плеч, черные шорты на молнии, лаковые туфли-копытца. Профессиональным жестом она распахивает шубку, чтобы показать: все на месте. Товар без обмана. Плати и бери. Но почему этот отлаженный механизм вдруг дает сбой? Почему тело, так здорово натренированное для чужих и собственных удовольствий, вдруг начинает трясти мелкой дрожью, выворачивать наизнанку, истекать кровью? Из каких таких глубин вдруг вырывается этот истошный, пронзительный бабий крик, когда-то озвученный по-русски Мариной Ивановной Цветаевой: «Ипполит! Болит!» Одна из самых именитых интеллектуалок европейского экрана и сцены играет бессилие разума перед инстинктом, бессилие культуры перед стихией страсти, бессилие всех запретов и законов перед жаждой самоистребления. Но при этом какое железное самообладание в самых рискованных мизансценах! Одна из них с Ипполитом, когда они оба в постели, а на стене – видеопроекция их лиц, застывших в любовной истоме, и нож, занесенный в ее руке, готовый в любой миг прервать их задыхающееся соитие. Он – юное испуганное животное, губастый Кинг-Конг, словно только что сбежавший из клетки или слезший с дерева, чтобы сразу оказаться в объятиях белой женщины, как в капкане. Он будет тихо поскуливать рядом, предчувствуя свою гибель. Но ему уже не вырваться. Ипполит обречен. Один взмах ножом, и конец этой муки. Дальше остается только недолгая репетиция ее самоубийства, завершившаяся белой удавкой, наспех сооруженной из простыни, на которой они только что занимались любовью. Конец Федры-1.

Теперь место роковой нимфоманки в белом парике займет стандартная буржуазка, будто сошедшая с глянцевых страниц Федра-2. Розовая юбочка, розовая кофточка, розовые лаковые туфельки. Прическа – волосок к волоску. Все в одной гамме. И играть она будет в той же гамме чопорной благовоспитанности. Никаких чувств, порывов, страстей. Одна чистая техника, которая не спасает, как и хорошие манеры, потому что на горизонте опять замаячил Ипполит. Только на этот раз немолодой, обрюзгший, с жирным пивным брюхом, привычно расстегивающий ширинку при первых же ее любовных признаниях. Самое удивительное, что его тупая механистичность героиню Юппер как раз больше всего и возбуждает. С каким-то веселым остервенением актриса словно перелистывает партитуры своих былых ролей. Да, она все это уже играла когда-то в кино: и сексуальную зависимость, и голодную жажду обладания, и страх унижения, и садомазохистские комплексы, и смерть от нелюбви. В спектакле Варликовский доходит даже до прямых цитат: некрофильский акт, когда отец Ипполита Тесей насилует мертвую Федру в морге, точь-в-точь повторяя аналогичную сцену с Юппер в фильме «Моя мать» Кристофа Оноре. Впрочем, фильмография актрисы столь огромна, что повторы в данном случае, наверное, неизбежны. Во всяком случае, когда она появляется в третьей части спектакля в образе современной писательницы-интеллектуалки, я сразу подумал об Эльфриде Елинек, авторе «Пианистки». Похоже, Юппер взяла ее в качестве прототипа и набросала язвительный и меткий портрет: небрежный, наспех накрученный пучок, очки зануды-училки, высокомерная манера не слышать вопросов, которые ей задает ведущий ток-шоу, и вообще не замечать никого.

Ей неважно, слушают ее или нет, понимают или не очень. С маниакальным упорством тараторит ученую чушь под растерянный смех зала. Но в какой-то момент вдруг возникает имя Расина, и тогда это нелепое, странное существо, эта дура-профессорша в мгновенье ока преображается. И нет уже ни очков, ни пучка, ни многословного напора. Голос опускается на пол-октавы и становится низким, грудным, мощным. Глаза наполняются слезами. Звучит предсмертный монолог Федры, написанный Расином, который все французские лицеисты раньше должны были знать наизусть. Вершина мировой поэзии, великая музыка страсти, которая способна завораживать своим стихотворным ритмом даже тех, кто не владеет французским языком. Нет, Юппер не декламирует. Она умирает, как умирали до нее в роли Федры великая Рашель, Сара Бернар, Алиса Коонен, Алла Демидова. Только несколько строк прощания перед тем, как наступит финал, – все, что досталось нам от великого театра и его любимых теней. Уже никто не помнит, как это было. Уже никто не знает, как надо это играть. Знает только Изабель Юппер. Да и та рискнет это сделать только под занавес, когда те две другие Федры будут отыграны. «Ну вот, собственно, и все!» – скажет она, обращаясь уже в зрительный зал. То ли от лица собственного, то ли от лица всех своих героинь. А для большей убедительности раскинет руки в прощальном жесте, словно демонстрируя, что в них ничего больше не спрятано. Так прощаются парижанки перед тем, как убежать с любовного свидания. И так уходит со сцены великая Юппер. Быстро-быстро семеня на высоких каблуках, почти бегом, словно боясь, что не успеет спастись от наших аплодисментов.

Комплекс Гамлета

Мастер эпической многоактной формы Лев Додин давно заслужил право обходиться с классикой как с расходным материалом. Он легко может себе позволить выбрасывать целые сюжетные линии, сокращать текст, переставлять местами реплики, вводить новые монологи из других пьес. В «Гамлете» он пошел даже на то, чтобы в программках значилось: «Сочинение для сцены Льва Додина по Грамматику, Холиншеду, Шекспиру, Пастернаку». Два первых имени принадлежат авторам хроник, послуживших когда-то драматургическим подспорьем самому Шекспиру.

По формату все это больше похоже на дайджест, без которого теперь не обходится подготовка к ЕГЭ в российских школах. Заведомо известно, что всего «Гамлета» никто не осилит, но что-то про него надо знать. Например, что сам принц Датский был еще тот отморозок – больной на всю голову. Мучил мать, доставал отчима, довел до суицида свою девушку Офелию, рвался к власти, куда его, конечно, никто не пустил. А в перерывах между приступами безумия играл на флейте. Потом его убрали, а на смену пришел нормальный мужик в штатском по имени Фортинбрас. Все!

Конечно, такого рода прочтение вряд ли могло бы вдохновить Льва Додина на эпохальную постановку «Гамлета». Но дело в том, что, спрямляя, сокращая и переформатируя трагедию Шекспира под жесткий action, режиссер, сам того не желая, получал искомый примитив дайджеста. Последовательно и целеустремленно изгоняя с подмостков всякую поэзию, он оставляет своих актеров один на один с черно-белой схемой. Пустая, задрапированная белыми тканями сцена. Костюмы сугубо современные. Все сплошь в футболках. У Клавдия на груди собственное изображение. У других – разного рода месседжи. Например, на майке у Офелии – This is my prince, у Гертруды – This is my king. А у Гамлета – двойной портрет, составленный из двух половин лица – молодого человека и старика. Расшифровывать все эти послания можно бесконечно, но лично мне больше всего запомнился парик Гертруды, в котором она в начале спектакля танцует танго с Гамлетом. Такой аккуратный паричок, вроде тех причесок, которые были раньше у дикторш программы «Время». И сама Гертруда в исполнении Ксении Раппопорт совсем не femme fatale, не королева. Внутренне сломленная, истерзанная страхами, запутавшаяся, несчастная. Цепляется из последних сил за трон, за свой брак, за иллюзию счастья с таким уже усталым и немолодым интеллигентом Клавдием (актер Игорь Черневич). Видно, что оба нашли друг друга, что эта любовь – последний шанс. Пусть поздно, пусть все сложно, но живут, как умеют, держатся друг друга. Зато все кругом мешают, не уставая напоминать, что счастье просто противопоказано тьме вокруг, из которой нет выхода, кроме как прямиком в могильную яму. И прежде всего об этом ей напоминает родной сын Гамлет.

Додин поставил перед исполнителем главной роли Данилой Козловским невероятную по сложности задачу – освободиться от всех романтических плащей, шпаг и хоккейных клюшек. Стереть и забыть всякое напоминание о сложившемся имидже народного любимца и всероссийского секс-символа. Этот Гамлет родом из бедных, хмурых пригородов. В его крови бродит злая энергия люмпена, которому нечего терять и ничего не жалко. Несчастное и опасное животное в дешевой куртке с капюшоном, надвинутым на глаза. При этом, как любому слабаку, отбившемуся от стаи, ему нужна идея, фетиш, кумир. Им и стал покойный отец король, злодей и подонок почище Гамлета, но чьим именем сын будет вершить свои преступления. Понятно, что играть все это Козловскому как нож острый. Ему бы сейчас вдарить во всю мощь роскошного баритона: «Так погибают замыслы с размахом…», как это делал Владимир Семенович Высоцкий. Ему бы так пошел черный бархат и белый кружевной воротник, как у Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Ему бы хотя бы одну любовную сцену с Офелией – Лизой Боярской, чтобы разогреть партер, расшевелить балкон. Чтобы люди вспомнили, что «Гамлет» еще и про любовь!

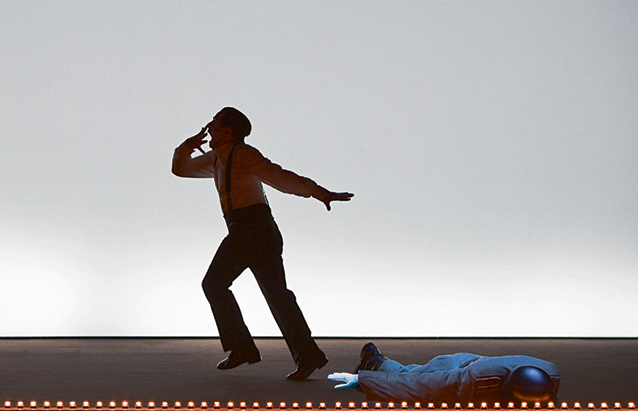

Но нет, скупой рыцарь Додин держит своего любимого актера на скудном пайке, не подарив его Гамлету ни одной романтической слезы, ни одного червонца с гербом принца Датского. И впрямь, какой это принц? Демагог, псих, убийца. А там, где не проходят демагогия и истерика, в ход пускается оружие – последний аргумент в любой схватке, логическая точка в любом сюжетном построении. С этой концепцией режиссера Данила Козловский справляется мужественно и честно. И только в финале на считанные мгновенья позволяет себе вырваться из заданного рисунка. Вначале он возьмет несколько чистых, пронзительных нот на флейте, а потом сделает два-три па, никак не предусмотренных сценической логикой. Попытка танца, попытка свободы, попытка как-то извернуться и взлететь над предлагаемыми обстоятельствами. Ничего не получится. Попытка не удастся. «Дальше – молчание», – объявит Гамлет бесцветным, мертвым голосом. Хотя никакого молчания не будет, всю дорогу на сцене стоит какой-то непонятный подземный шум. То и дело слышен грохот опускаемых могильных плит. Со скрежетом разбираются железные конструкции. А в довершение всего в финале медленно через всю сцену проплывет огромный телеэкран, по которому будет транслироваться речь президента Фортинбраса – обращение к нации. Собственно, главные герои нового спектакля МДТ не принц, не король с королевой, а вот эти люди в черных спецовках с безразличными лицами, орудующие спокойно, громко, нагло. Это для нас театр – забава, игра и развлечение, а для них – тяжелая, монотонная работа. И это их безмолвное, безымянное и угрожающее присутствие, может быть, самый сильный шекспировский ход в спектакле Льва Додина.

Я, Нижинский!

На Западе от него по-прежнему все ждут танцев. Хотя ему шестьдесят восемь лет и он давно отошел от этого занятия, с успехом освоив новую для себя профессию драматического актера. Но есть зрительский рефлекс, и с ним ничего поделать нельзя. Если на афише значится имя Mikhail Baryshnikov, то обязательно подразумевается, что будут какие-то танцы. А тут еще и Нижинский! Главная балетная легенда ХХ века, великий безумец и страдалец «Русских сезонов», несчастный заложник ревнивых страстей, доведших его до сумасшествия, и великий провидец, опередивший развитие мирового балета на полстолетия. Именно дневник Нижинского – эта не до конца расшифрованная исповедь психически больного человека, то прорывающегося к вершинам гениальности, то впадающего в бездны безумия, – послужил драматургической основой нового спектакля Роберта Уилсона «Письмо человеку» c Михаилом Барышниковым в главной роли. В прошлом году его показали на театральном фестивале в Сполето. Потом были Милан, Монте-Карло, в августе нынешнего года очередь дошла и до Риги. Как-то все тут одно к одному: и Барышников, и Нижинский, и Уилсон, и Рига. После прошлогоднего грандиозного успеха спектакля «Бродский / Барышников», на который слетелись все борты светской Москвы, латвийская столица стала чем-то вроде ближайшего европейского форпоста Михаила Барышникова. История повторилась и на этот раз. «Письмо человеку» стало главным светским событием летнего сезона.

Все стремились на Барышникова, о Нижинском вспоминали реже. Собственно, и в самом спектакле о нем напоминал только портрет «эпохи юности и славы» на фоне бархатного занавеса и электрических лампочек. Действо то и дело будет возвращаться на подмостки старинного варьете под граммофонные звуки каких-то сладеньких фокстротов и чарльстонов, никакого отношения напрямую к Нижинскому не имеющих. Впрочем, это музыка его времени, а точнее, его безумия. Все остальное погружено в ледяную пустошь то психиатрической лечебницы, то непроходимого темного леса, то древнего замка с узким стрельчатым окном. Напрасно тут искать прямые отсылки к дневнику Нижинского или к реальным обстоятельствам его биографии. Из всего его прошлого лишь на мгновенье возникнет на линии горизонта и проплывет маленький картонный Дягилев в детской ванночке. И какие-то отдельные фразы, вырванные из дневника, которые Барышников произносит то по-русски, то по-английски. Для непосвященного человека это было похоже на языковой курс в лингафонном кабинете. Или на сеанс у психоаналитика… «Я не Иисус Христос, я Нижинский». И так десять раз подряд.

Время от времени Барышников будет пытаться принять какие-то балетные позы. Тело словно силилось вспомнить былые па. Безвольно брошенные кисти рук, танцующая, гуттаперчевая походка, какая-то внутренняя размагниченность и расслабленность, которые когда-то так шли юным фавнам и рабам Нижинского и которые теперь выглядят столь старомодно и смешно в исполнении Барышникова. Собственно, тут, как мне кажется, и скрывается секретный код к «Письму человеку». Уилсон сочинил историю о том, как самая великая легенда может легко обернуться жалким фарсом, а любая гениальность чревата диагнозом «психическое расстройство». И вообще, что есть норма, когда речь идет о художнике, об артисте, о творчестве?