Прописные истины

На сайте проекта «Сноб» Линор Горалик задала вопрос: «Что бы вы хотели, чтобы ваши дети знали о войне?». Второй из отвечавших сказал: «Правду». Третий поспорил с ним по поводу этой самой правды. Четвертый рассудил: «Не надо никому ничего объяснять».

Как в любом претендующем на содержательность споре об истории, периодически кто-то из участников предлагал опираться лишь на факты, а кто-то другой эти самые факты немедленно опровергал. Невозможно представить себе, что могли вынести из этой дискуссии дети ее участников, прочитай они ее.

Даже самая современная, самая продвинутая и либеральная школа претендует на то, чтобы снабдить учеников объективными фактами, то есть утверждениями, остающимися правдивыми вне зависимости от угла зрения. Сумма углов треугольника равна 180°, война началась в 1939 году 1 сентября, 17 сентября, в 1941 году, гитлеровская коалиция являла собой безусловное зло, союзники сражались на стороне добра, американцы сбросили атомную бомбу на гражданское население Японии, советские солдаты насиловали немецких женщин, мы отстояли мир на земле, мы поработили народы Восточной Европы... Список якобы объективных и противоречащих друг другу фактов можно пополнять бесконечно.

На основании этих утверждений пишутся учебники, проводятся уроки, снимается кино, то есть формируется память нации. Носителями этой памяти становятся – уже стали – наши дети. Что поняли они из учебников, запомнили из фильмов, вынесли из разговоров с родителями и учителями? Какова в сухом остатке историческая память о войне, которой мы снабдили новое поколение? «Сноб» спросил об этом детей в четырех странах.

Уинстон-Сейлем,

штат Северная Каролина, США

Северокаролинская школа искусств

– А сам город ничего, пригоден для жизни? – спрашиваю я Бет.

Она смотрит на меня молча: города здесь как такового нет. Есть даунтаун, скучный и пустынный даже в обеденный перерыв. Вероятно, четверть века назад, когда были построены самые новые из здешних бетонных коробок, все это производило впечатление жизни: это была табачная столица Америки, разделившая свое имя между двумя популярнейшими марками сигарет. Теперь бывшие табачные склады переоборудовали под лофты в надежде, что хоть бюджетной богеме они пригодятся. Пока предложение значительно превышает спрос. Пустуют новые роскошные кондоминиумы, пустуют улицы, пустуют темные, покрывшиеся изнутри толстым слоем пыли витрины закрытых магазинов и забегаловок. Работают, кажется, только ломбарды, по несколько на каждой улице, некоторые – в огромных зданиях, когда-то построенных, видимо, под универмаги.

Школа, куда я еду, была основана еще в тучные табачные времена. Сюда по нешуточному конкурсу отбирают творчески одаренных детей, чтобы дать им основательное общее образование (директор школы преподает математику) и одновременно – образование профессиональное. В здании есть этаж, где проходят обычные школьные уроки, на остальных этажах размещаются студии, танцевальные залы, репетиционные комнаты. Впрочем, я здесь не для того, чтобы оценить художественные достижения учеников. Я здесь потому, что мне нужно поговорить с ними – с этими умными детьми, которые живут достаточно далеко от Нью-Йорка, чтобы Вторая мировая война не сводилась для них к истории их еврейской семьи, а была просто историей. Моя цель – узнать, что они думают о Второй мировой войне. Детям лет по шестнадцать – до окончания школы осталось чуть больше года – и с ними литературой занимается Бет, которая поколение назад, в другой школе, в другом городе, была моей учительницей. По плану во всех школах я буду делать одно и то же: начну с десятиминутного обсуждения самых простых вопросов о войне, затем расскажу им историю и предложу им ее обсудить.

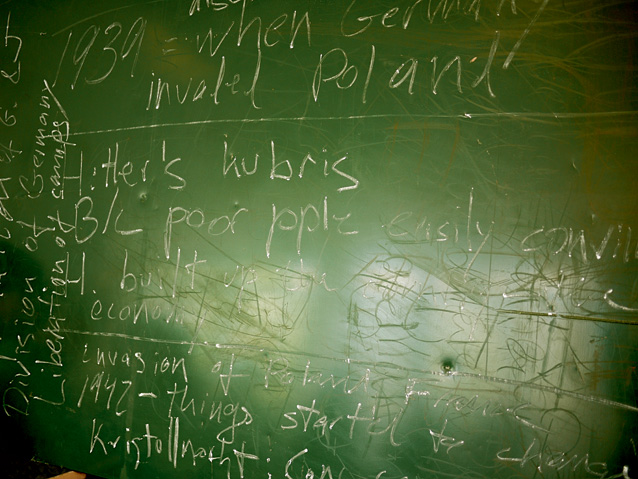

– Когда началась война? – спрашиваю я.

Дети смущенно шуршат, переглядываются.

– 1941? – неуверенно полуспрашивает один мальчик.

Я записываю этот ответ на доске, демонстрируя таким образом, что он в принципе возможен. По классу проходит что-то вроде вздоха облегчения.

– 1938, – говорит девочка.

– По-моему, начало войны – это типа когда Германия вторглась в Польшу, – говорит Зэк, ярко выраженный отличник в белоснежной футболке.

– Это когда? – переспрашиваю я.

Зэк пожимает плечами.

– Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 года, – рассказываю я. – Многие действительно считают именно эту дату началом Второй мировой войны. Впрочем, есть и такие, кто считает, что настоящее начало войны – 17 сентября того же года, когда в Польшу вторгся Советский Союз. А некоторые считают, что война началась гораздо раньше.

Дети заметно расслабляются: очевидно, я не соврала, когда сказала, что на мои вопросы нет единственно правильных ответов.

– Кто-нибудь может назвать самые главные события войны?

– D-Day, – это ровно тот ответ, которого я ожидала. Высадка в Нормандии, крупнейшая военная операция с участием американских солдат, к тому же увековеченная в фильме «Спасти рядового Райана». Крошечная смуглая девочка по имени Мариэлла упоминает битву за Мидвей и начало отступления японцев, Зэк – операцию «Барбаросса» и формирование Оси. «Тогда Советский Союз, несмотря на идеологические разногласия, решил присоединиться к нам».

Так на четвертой минуте разговора прозвучало слово «мы». Вторая мировая – последняя война, о которой молодой американец, не задумываясь, может сказать «мы». «Мы» – это общество вместе с государством, это безусловно правые против безусловно виноватых.

Зачем говорить о том, что и так понятно? Я прекрасно помню, как больше двадцати пяти лет назад молодой учитель истории (теперь он муж Бет) рассказывал нам о войне во Вьетнаме, как мы писали сочинения, взбудоражившие класс и поссорившие некоторых учеников с родителями.

Про Вторую мировую не помню из уроков ничего – она, как и Вьетнам, вписана в обязательный для всех старшеклассников курс «истории США», но прочитывается быстро и не запоминается. Абсурд, если задуматься, ведь ни одно событие XX века не преобразило американское общество так, как это сделала Вторая мировая – ускорив эмансипацию женщин, предопределив появление пригородов, создав условия для движения за гражданские права негров, а позже – для сексуальной революции.

Возможно, впрочем, именно поэтому война и не подлежит обсуждению: без нее современное американское общество немыслимо, а значит, она сама никакому осмыслению не подлежит.

– Почему началась война?

– Потому что Версальский договор был несправедлив к Германии, – вдруг говорит кто-то. Слегка опешив, я пишу это на доске и не успеваю даже выяснить, кто так ответил и почему, прежде чем звучит уверенный девичий голос.

– Националистические движения, – говорит блондинка Нэнси, вторая ярко выраженная отличница в классе (она несколько раз скажет, что слушает курс по истории университетского уровня).

– Гитлер хотел построить империю, – уверенно говорит Зэк. – И Муссолини. Муссолини хотел возродить Римскую империю, а Гитлер – построить Третий рейх.

– А как насчет России?

Класс молчит.

– Кому-нибудь приходило в голову, что Сталин тоже строил империю?

Класс молчит. Такое никому в голову не приходило. На уровне школьной – и кинематографической – истории США остаются поразительно лояльными к своим союзникам, советские имперские амбиции американская история не описывает. Нэнси так и говорит:

– Я в прошлом году слушала курс университетского уровня. И наш учитель много рассказывал про СССР. И это было, типа, необычно, потому что они были, типа, империей, но мы же были с ними союзниками. Это другое дело.

– Чем закончилась война?

– Хиросимой и Нагасаки, – впервые дети говорят хором. – США их разбомбили.

– Кто-то хочет что-нибудь добавить?

Никто не хочет ничего добавить. Такая война. Началась, когда Германия вторглась в Польшу, а закончилась, когда Америка сбросила две атомные бомбы на Японию.

– Теперь я вам кое-что расскажу, – говорю я им, как детям. Мне бы хотелось рассказать им что-нибудь нейтральное, какую-нибудь такую историю, на которую они могли бы с легкостью проецировать все свои представления о войне. Но так не бывает, все настоящие истории – личные и сложные, и это тоже – часть моего сообщения. И я рассказываю, что в моей семье была легенда о прадеде – герое восстания в белостокском гетто.

Я рассказываю, что нашла много документов и воспоминаний, связанных с моим прадедом. И признаюсь им, что с воспоминаниями этими возникли сложности.

– Наверное, очень грустные эти воспоминания, – говорит Нэнси. – Когда я была маленькая, у меня была польская няня. Она в Польше учила еврейских детей читать. И когда она говорила о войне, она просто всегда начинала плакать. Это так грустно. Она помнит, как она выглянула на улицу – а там ничего нет. Варшава была полностью разрушена. Наверное, если вы туда поехали и искали факты, это было очень сложно, потому что столько эмоций в этом расследовании.

Я рассказываю, что в первых же найденных мной мемуарах упоминался мой прадед – потому что он, как выяснилось, был фактическим главой юденрата в белостокском гетто. Объясняю, что юденрат – это еврейское самоуправление в гетто. Заодно рассказываю детям об Адольфе Эйхмане, о Ханне Арендт, которая, описывая суд над Эйхманом, утверждала, что без юденратов убийства евреев в таком масштабе были бы невозможны. Об Эйхмане двое-трое в группе слышали, но кто он – не знают. Что такое «окончательное решение» – знают.

Я предлагаю им подумать, что мне теперь делать с семейной легендой. Герой сопротивления или глава юденрата? В мемуарах одной из выживших участниц восстания написано, что он отговаривал молодых активистов от попыток сопротивления, говорил им, что они подвергают риску других. Я зачитываю: «Он был лишь посланником нацистов, он думал, что немцы не так плохи».

Всем ужасно неловко. Я что – только что рассказала им, что мой прадед был пособником нацистов? Или его оклеветали? И как сказать хоть что-то на эту тему, чтобы не задеть меня?

– Все очень странно, – говорит Зэк. – То, как она пишет о нем, – это оскорбительно.

– Ну а правда-то где? Моя бабушка говорила, что он герой восстания.

– Но ваша бабушка была далеко, – среди неловкого молчания вступает девочка по имени Сэм. – Может, она не знала, что происходит на самом деле.

– Думаете, она все выдумала?

– Нет, нет, что вы.

– Биографы всегда манипулируют информацией, чтобы продвинуть свои интересы, – Зэк пытается выручить меня.

– Может, эта женщина просто верит в то, что пишет? – спрашиваю я Зэка. – Ведь она рассказывает свою историю.

– Да, но это субъективно, – Зэк очевидно принял мою сторону.

Сэм, наоборот, явно подозревает, что привирала моя бабушка.

– Может быть, она романтизировала образ отца? – осторожно предполагает она.

– Нет одной-единственной правды! – это прорвало Мариэллу. – Тем более когда человеку приходится решить, как вести себя с врагом. Тут может быть очень много соображений. И вполне понятно, что могут быть две разные правды.

Эта реплика, похоже, остается не услышанной никем из присутствующих. Зэк советует мне «узнать объективные факты».

Я рассказываю, что многое узнала. Например, узнала, что мой прадед действительно участвовал в составлении расстрельных списков: нацисты требовали список из двенадцати тысяч имен евреев, подлежащих ликвидации. Кто-то из членов юденрата призывал отказаться ответить, другие возражали, что в таком случае немцы придут и расстреляют тысячи человек на улицах гетто – убивая, таким образом, самых здоровых. Лучше предложить им тяжелобольных и немощных, чьи дни и так сочтены, – и, возможно, удастся уменьшить количество жертв. Мой прадед агитировал за составление списка – и составлял его.

Еще я рассказываю, что нашла свидетельства того, что мой прадед оборудовал грузовики, завозившие в гетто продовольствие, двойным дном – таким образом удавалось ввозить в гетто оружие, которое потом использовали повстанцы.

Где правда?

Дети загнаны в тупик. В конце концов я объясняю, что в гетто были две организации сопротивления: одна – коммунистическая, другая – сионистская; и каждая написала свою собственную историю. До более глубокой проблемы – как совместить в одном повествовании историю о прадеде-герое и прадеде-коллаборационисте – мы не докапываемся.

Впрочем, после занятия ко мне подходят две девочки.

– Моя семья из Украины, – говорит тихая Арианна. – Они хотят, чтобы все знали, что украинцы делали это потому, что их заставили, а не потому, что они так хотели.

Подробностей Арианна не знает. Она начинает говорить путано о том, что ее прабабушка – еврейка, но говорить об этом было нельзя, о том, что она «из Польши и из Украины»… Полагаю, что разница между евреями и украинцами, а уж тем более между Украиной и Польшей, ей не вполне ясна. Ее сообщение – месседж в чистом виде: все не совсем так, как вы думаете. И она при этом знает, что говорить это вслух нельзя. Я рада, что рассказала ей историю своего прадеда.

У Мариэллы схожее сообщение, точнее – два. Сначала про прадеда, который был филиппинским морским пехотинцем. Попал в плен, был в японских концлагерях. «Люди забывают про Азию, но на самом деле было фактически два холокоста. Никто не рассказывает о японских концлагерях». Мы втроем, с Бет, сетуем на евроцентричность восприятия Второй мировой войны.

– У меня интересная наследственность, – продолжает Мариэлла. – Я наполовину итальянка, моя прабабушка рассказывает про Муссолини. Все говорят, что Муссолини был фашист, но, когда она рассказывает о жизни в Италии в это время, она не жалуется. Низкая инфляция, торговля в порядке. Она вообще итальянский националист.

Прабабушка теперь живет в доме престарелых во Флориде – этой фразы достаточно, чтобы мы с Бет начали хохотать: мы представляем себе, как девяностолетняя итальянка рассказывает девяностолетним еврейкам, что итальянский фашист был не так уж плох.

Проходить Вторую мировую войну эти школьники будут только в следующем году. Проскочат эту часть курса моментально, скользя по ней, как по зеркальной поверхности, от Нормандии до Хиросимы. В этой глади историям, рассказанным Арианной и Мариэллой, как, впрочем, и моей истории, места нет.

Берлин

Евангелическая школа Центрального Берлина

Вчера, выйдя из гостиницы, решила пройтись дворами, подальше от основных туристических магистралей нового Берлина. В первом дворе наткнулась на информационную доску, сообщавшую, что именно здесь был «бункер Гитлера» – тот самый, где он покончил с собой. В следующем дворе обнаружилась улица, точнее, переулок Ханны Арендт. И тут я случайно вырулила к площади обелисков – памятнику убиенным евреям Европы, открытому пять лет назад, к шестидесятилетию окончания войны.

По разным причинам профессионального свойства я несколько раз устраивала себе экскурсии по берлинским мемориалам – и именно поэтому, наверное, в предыдущие приезды не замечала, что на памятники и напоминания в Берлине натыкаешься случайно буквально на каждом шагу.

Германским школьникам начинают рассказывать о холокосте со второго класса, а собственно о Второй мировой войне – лишь за год до окончания школы. Это понятные и во многих других проявлениях очевидные приоритеты немецкого общества: есть знание, которое может подождать, и есть знание, с приобретением которого медлить нельзя.

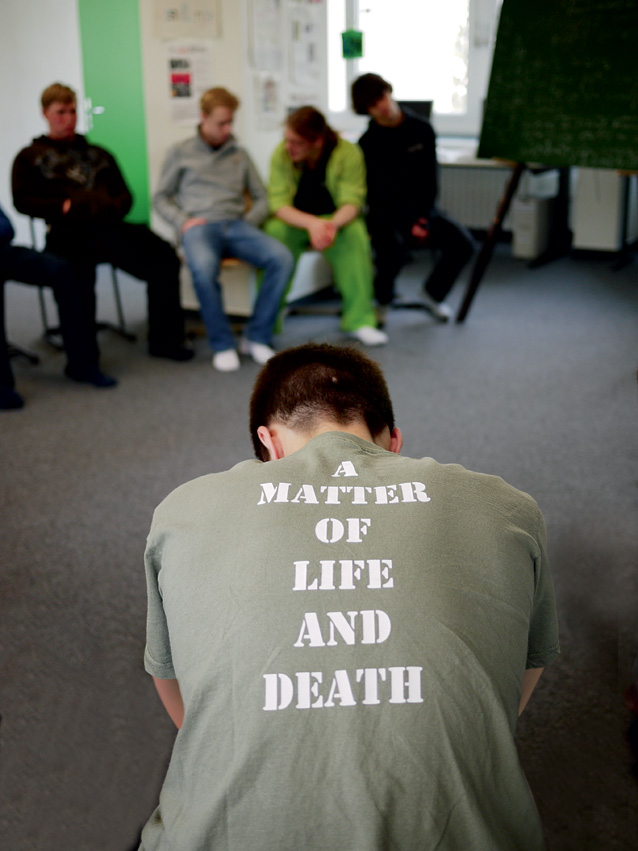

Я встречаюсь с детьми четырнадцати-пятнадцати лет в экспериментальной средней школе, куда берут выпускников начальных школ по специальному конкурсу. В эту школу, расположенную в уродливом маленьком блочном здании среди уродливых больших блочных зданий, все родители хотят отдать своих детей. Обучение тут правильное, «проектное», то есть без учебников и строго по индивидуальным планам.

С вопросом о дате начала войны дети справляются легко: точных дат они не помнят, но знают, что возможных ответов несколько.

– Почему началась война?

– Бедных людей легко убедить в чем угодно, в особенности в том, что в их бедах виноват кто-то другой, – говорит девочка Тара.

– Люди доносили на евреев, потому что надеялись, что это как-то улучшит их собственную судьбу, – мальчик Никол.

– Гитлер многое сделал для страны, для ее экономики, это убедило людей в его правоте, – мальчик Мерлин.

Вот уже больше шестидесяти лет Германия отвечает на вопрос «Как могла вся страна пойти за Гитлером?» – именно он слышится школьникам, когда я спрашиваю, почему началась война.

Среди главных событий войны называют вторжение в Польшу и во Францию, начало германского отступления, появление лагерей смерти для евреев, атомную бомбу и высадку американцев в Нормандии.

Ни об одном событии, связанном непосредственно с Советским Союзом – ни в качестве союзника, ни в качестве противника, – эти дети не вспоминают.

– Чем закончилась война?

– Капитуляцией Германии, – почти хором.

– Разделом Германии в надежде на ослабление Германии.

– Капитуляцией Японии.

– Германия должна была подписать капитуляцию в том же вагоне, что и капитуляцию в Первой мировой, – говорит мальчик, который потом за весь урок не скажет ни слова – подозреваю, что это связано с изумленным выражением моего лица.

– Освобождением заключенных из концлагерей.

Я вновь рассказываю историю своего прадеда. О восстаниях в гетто слышали многие, но тут неожиданно начинается дискуссия. Кто-то говорит, что гетто начались не со Второй мировой войны, они были и раньше – евреев заставляли жить в определенных кварталах. Так было веками, говорит Тара. Кудрявый мальчик Янек подтверждает: были погромы во время французской революции, убивали евреев и протестантов. Леон добавляет, что в средние века евреям было несладко. Похоже, все эти дети побывали в открытом девять лет назад Берлинском еврейском музее. У меня от экспозиции, расположенной в зигзагообразном здании знаменитого архитектора Либескинда, осталось тоскливое ощущение — впервые в жизни я почувствовала себя представителем давно вымершего вида. Музей, иными словами, устроен так, будто нацистам удалось убить всех евреев Европы – а последовавшие поколения немцев создали музей памяти этой любопытной нации. Тысячелетняя история европейского еврейства подана как законченная повесть, начавшаяся тяжелой жизнью в средневековье и закончившаяся смертью от рук немецких фашистов. Именно эту историю дети мне сейчас и пересказывают. Пользуясь случаем, я подтверждаю, что польским евреям и между войнами жилось нелегко и отчасти из-за этого они не восприняли германское вторжение как катастрофу: в конце концов, нюрнбергские законы мало чем отличались от польской политики по отношению к евреям. О том, что это приведет к лагерям смерти, большинство не подозревало.

– Как бы вы искали информацию о ком-то, кого уже полвека нет в живых?

Тара советует мне найти списки людей, транспортировавшихся в концлагеря. Бен подхватывает ее мысль: «Нацисты хорошо вели дела, надо найти документы». Я возражаю, что в случае с евреями нацисты хорошо вели счет, но не называли своих жертв по именам. И тут я немножко привираю, точнее – придумываю. Потому что прямо сейчас, сидя в душной библиотеке берлинской школы, я понимаю: за годы, посвященные изучению истории моей семьи, когда я проводила недели в пыльных подвалах белостокского городского архива, в читальных залах в Иерусалиме и в Вашингтоне, раздобыла рукописи, хранившиеся в России и в Австралии, мне ни разу не пришло в голову обратиться к немецким архивам – и это при том, что книгу, для которой проводилось это исследование, я писала в Австрии. У меня нет этому объяснения, поэтому я выдумываю его на ходу.

Я ставлю вопрос, который так блестяще провалил американский класс. Вот, говорю, выяснила, что прадед был членом юденрата. Зачитываю цитату о том, что он был пособником нацистов. Как это понимать?

– И то и другое, – быстро отвечает Мерлин.

– И то и другое – что?

– Это необязательно взаимоисключающие вещи.

– Никогда невозможно точно узнать, что произошло в прошлом, почему она видела его именно так, – помогает девочка Роня.

– Может быть, он был героем, но может быть, он еще и пытался выжить – и что-то изменить, – говорит Таша.

У потомков гитлеровских солдат, живущих в одном городе с Рейхстагом, бункером Гитлера, мемориалом убиенным евреям и еще бессчетным количеством памятников, а также с переулком Ханны Арендт (о которой никто из них никогда не слышал), – у этих детей морально неоднозначные истории не вызывают никаких сложностей восприятия. Я пытаюсь усложнить задачу, рассказываю им о расстрельных списках и о специфике работы писателя, от которого ждут цельного и последовательного рассказа. Смутить их невозможно.

Тара просто объясняет мне, как писать историю:

– Он составлял списки, и составлял, и составлял, – она говорит задумчиво, распевно, будто думает вслух. – И в какой-то момент он понял, что все это приведет к одному и тому же, что все они погибнут. Шло время, он понял, насколько все это бессмысленно. Постепенно он понимал и то, что его позиция – главы юденрата – может послужить идеальным прикрытием, он может пользоваться ею.

Задача, предложенная этим детям, решена. Как это бывает с детьми, они вдруг все разом выглядят усталыми и скучающими. В оставшиеся десять минут я предлагаю им задавать вопросы мне.

– Почему вы решили сейчас об этом писать?

– А как вы думаете?

– Какое-то событие.

– Да. Знаете ли, какое?

– Может быть, ваша бабушка умерла?

– Нет, она еще жива.

Берлинские дети умолкают: невозможно понять, зачем я приехала в их город именно сейчас, говорить о войне. Я рассказываю им о том, что меньше чем через две недели отмечается шестидесятипятилетие окончания Второй мировой войны в Европе. Мое объяснение явно кажется им неубедительным.

Так помнят войну в Берлине: как войну германскую, с легкой примесью американского кинематографа, как войну, поставившую каждого перед невыносимым моральным выбором. Когда именно это было, не суть важно: вполне достаточно, что это было с этим народом.

Лондон

Школа Латимер

– Когда началась война?

– Это зависит от того, из какой вы страны, – говорит девочка по имени Нэлл. – Потому что разные страны вступили в войну в разное время. Например, Америка – довольно поздно.

– Почему началась война?

– Из-за Версальского договора, – говорит тихая Хелен. – Он накладывал ограничения на Германию и ее экономику.

– Попустительство. Потому что Германия продолжала захватывать все больше и больше, а Британия это позволяла, – говорит Нэлл.

Это, мне кажется, специальный британский взгляд. Школа, в которой я разговариваю с подростками лет четырнадцати-пятнадцати, была основана в XVII веке. Район вокруг школы – из наименее приятных окраин Лондона, но это не имеет никакого значения: в школу поступить чрезвычайно трудно, учится здесь, безусловно, будущая элита – девочки и мальчики в одинаковых синих свитерах и голубых рубашках – и, как и положено элите, они легко взваливают на себя ответственность. В вопросе «Почему началась война?» они слышат: «В чем ошибка моей страны?»

Вопросы о самых значительных событиях войны и конце войны собирают примерно те же ответы, что и в предыдущих школах: объединение союзников, Нормандия, падение Германии, Хиросима и Нагасаки, холокост – стандартный набор. Как и почти все мои собеседники, эти дети еще не «проходили» Вторую мировую войну. Так что их знания – из воздуха. Из воздуха же – их четкое понимание того, что на любой вопрос существует множество ответов, и даже дата начала войны зависит от точки зрения. Кажется, у них, как и у берлинских детей, есть все шансы легко справиться с предложенной им задачей.

В третий раз за три дня я рассказываю кусочки истории своего прадеда.

Попутно выясняется, что Гордон – на вид совсем еще маленький мальчик – единственный в группе, кто слышал фамилию Эйхмана, но в связи с чем – не помнит. Зато в ответ на фразу «Окончательное решение» все дружно кивают. «Этническая чистка», – говорит полноватый, болезненно стеснительный очкарик Люк. Разговор идет так легко, что я предлагаю им подумать, что может означать словосочетание «банальность зла».

– То, как просто было убить так много евреев, – говорит тихая Хелен.

– Хорошо. А что мне делать с найденной информацией? Как мне об этом думать? – Никогда не знаешь, что произошло так давно, – говорит Хелен. – В разных источниках может быть разная информация.

– Да, но я узнала, что он действительно был фактически руководителем юденрата. Как совместить это с семейной легендой?

– Может быть, он раскаялся и стал помогать сопротивлению, – предполагает мальчик Джейми.

– Если он ввозил еду, он мог использовать это, чтобы еще что-то завозить, – это Нэлл.

– Именно так! Я нашла информацию о том, что он оборудовал грузовики двойным дном. Но почему эта женщина написала, что он слуга нацистов?

– Он делал это так секретно, что она не знала, – запросто объясняет Люк.

– Ханна Арендт позволяла себе моральные суждения совсем без сопереживания, – говорит Хелен.

– Вы попали в точку, мне кажется, – говорю я. – Сопереживание – ключевое слово. Я много раз пыталась представить себе, как это было, – и больше всего меня поразило, как долго это продолжалось. Ведь все эти годы существования гетто надо было поддерживать жизнь. Завозить продовольствие, вывозить мусор.

– Как вы думаете, он правильно поступал? – спрашивает меня Люк.

– Я могу вам ответить, что у меня нет права судить, – говорю я и понимаю, что так легко от этих детей я не отделаюсь. – Но это уход от ответа. Главное, что я могу сказать: я смогла понять его мотивацию, его представления о том, что он выполнял свой гражданский долг. Я даже смогла, мне кажется, представить себя на его месте.

Мы с детьми остаемся довольны друг другом так, как бывает после очень хорошего разговора. В каком-то смысле взгляд этого класса на войну импонирует мне еще больше, чем взгляд берлинских детей: ведь эти не только понимают всю проблематичность «единственной правды» о войне и не только ощущают, что война эта имеет непосредственное отношение к их стране и их народу, – они еще и чувствуют, что несут за нее какую-то долю ответственности. Но больше всего мы с ними довольны, кажется, тем, что не вполне смогли друг друга удивить. Самое сильное впечатление этот час, кажется, произвел на русскую учительницу этих детей – все они изучают несколько языков, в том числе русский.

– Знаете, – говорит она, – я ничего этого не знала, ведь я получила советское образование. Но я всегда пытаюсь объяснить им про День Победы.

Москва

Школа «Интеллектуал»

– Когда началась война?

– 1941, – это два или три голоса.

– Какая? – а это уже многоголосье. Пять минут назад, представляясь ученикам московской городской школы «Интеллектуал», я сказала, что речь пойдет о Второй мировой войне. Больше уточнять не буду.

– Тридцать девятый.

– Какого числа?

– 1 сентября, – отвечают мне хором.

– Почему началась война?

– В результате агрессии гитлеровской Германии, которой было мало того, что международное сообщество позволило ей приобрести Судетскую область, и тогда Германия ввела свои войска в Польшу, то есть продолжила расширение на восток.

Это говорит одиннадцатиклассница по имени Марина. В Москве мне не удалось организовать группу детей, еще совсем не изучавших историю войны. В России войну проходят в девятом классе, и сейчас передо мной сидит группа, состоящая из одиннадцатиклассников, восьмиклассников и трех очень смелых пятиклассниц в первом ряду аудитории. А пока отвечает Марина, которая благодаря телевизионной передаче-викторине «Умники и умницы» уже поступила в Московский государственный институт международных отношений. То есть Марина умеет быстро отвечать на вопросы, используя четкие формулировки.

Я спрашиваю, есть ли еще соображения по поводу того, почему началась война.

– Ну цель была именно такая, – подтверждает бородатый одиннадцатиклассник Андрей. – Действительно, расширить границы Германии на восток. Это если не принимать во внимание секретную часть пакта Молотова–Риббентропа, раздел Восточной Европы между Германией и Советским Союзом. Германия именно войну начала, а Советский Союз эту Западную Украину, Западную Белоруссию без всякой войны присоединил, не знаю, что там получилось.

Это все-таки очень хорошая школа, если, отвечая с ходу на вопрос, школьник способен подойти вплотную к границе своих знаний: «не знаю, что там получилось».

– Может быть, еще какие-то нацистские идеи, – вступает восьмиклассник Артем. – Арийская раса, кажется.

– Идея расширения жизненного пространства арийской расы, – чеканит одиннадцатиклассница Даша, – которая считала себя сверхрасой и должна была превалировать над неполноценной расой славян.

– Самые главные события войны?

– Начало.

– Конец.

– А конкретнее?

– Взятие Берлина.

– А в промежутке были ли какие-нибудь важные события?

– Битва за Москву.

– Контрнаступление под Москвой.

– Контрнаступление под Сталинградом.

– Блокада.

– Курская битва.

– Конференции союзников, там, по-моему, была Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция. Еще до них была Московская конференция.

– Почему это важно? – спрашиваю я, потому что у меня появляется отчетливое ощущение, что кто-то зазубрил параграф из учебника по истории.

– А потому что тогда началось решение вопроса о помощи Советскому Союзу, о поставках провизии, в общем, экономический был пакт.

Иными словами, все значительные события Второй мировой войны связаны только с СССР.

– Чем закончилась война?

– Победой.

– Победой союзников и поражением стран Оси, – говорит Андрей.

– Безоговорочной капитуляцией фашистской Германии, – поправляет его Марина.

– Тот факт, что поставили флаг в Берлине, в Рейхстаге, – подключилась пятиклассница Вера.

– Нюрнбергский процесс. Поиски нацистских преступников, – говорит восьмиклассник Женя.

– Это же конец Великой Отечественной, а Вторая мировая – капитуляция Японии, – уточняет Андрей.

– Если еще вспомнить, то Вторая мировая закончилась отменой карточек, – возражает Даша.

– И еще нам рассказывали, – говорит Андрей, – что битва была между США и Британской империей за влияние в мире посредством вот этих третьих стран. Ну, это очень оригинальная версия, нам ее рассказывали просто как один из видов того, как можно смотреть на войну.

– Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, – говорит Женя.

Дома я несколько раз перечитала расшифровку этой части беседы. Странно: это не вполне тот набор фактов, которые назвали бы родители этих детей – мои одноклассники по московской школе, – но это примерно тот же самый нарратив: история исключительно о войне, которую вел Советский Союз. Плюс бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Получилась совсем другая война, чем та, о которой мне рассказывали в трех других городах.

В этой аудитории обнаруживается девочка, которая знает, что такое юденрат: «Это орган самоуправления гетто». Про Адольфа Эйхмана знает Марина: «Он был фашистским начальником, который занимался окончательным решением еврейского вопроса». О Ханне Арендт никто никогда не слышал; я пересказываю ее тезис о том, что без помощи юденрата холокост был бы невозможен. И как мне думать обо всем этом?

– Я, конечно, может, цинично немного, но можно? – спрашивает Андрей. – Ваша бабушка вряд ли хотела, чтоб вы думали про этого человека плохо. А эти люди считали, что не надо, чтобы кто-либо считал его хорошим. При этом и те и те гнули свою линию. Просто надо нам на факты опираться, а не на свидетельства очевидцев.

Я даю все свои дежурные объяснения о сложности установления фактов, о том, сколько разных свидетельств мне удалось найти, и вновь ставлю вопрос: как мне об этом думать?

И тут происходит то, чего не было ни в одной другой школе. Эта группа готова помочь мне думать о моем прадеде абсолютно как угодно.

– Видите, вряд ли не начальник самоуправления смог бы сделать грузовики с двойным дном. Просто на этих людях лежит очень большая ответственность и за плохое, и за хорошее, – успокаивает Андрей.

– Он же составлял списки довольно альтруистически, – продолжает одиннадцатиклассница Маша. – Он составлял списки, потому что знал, что будет, если не составит. Тем более если бы он не составлял списки, то некая власть, которая у него есть, – она исчезнет, и он не сможет вооруженное восстание провести. Видно, что это сложная ситуация, но нельзя сказать, что ваш прадед плохой человек.

– Может быть, это цинично будет, но вы же говорили, что он старался внести в эти списки неспособных людей, на грани жизни и смерти, – говорит восьмиклассник Женя. – Одно дело, когда в эти списки попадают дети и женщины, а другое все-таки – когда бабушки и дедушки, которые фактически ничем не смогут помочь в восстании против нацистов.

– Эта логика полностью соответствует нацистской логике, – возражаю я.

– Эта логика, конечно, очень не моральная, аморальная, – говорит Андрей, – но она в принципе эффективная. Вот просто если смотреть на эффективность, то, грубо говоря, легче, чтоб не было кого-то немощного, и противостоять такой эффективной системе можно только эффективными методами. Надо своих людей оставлять тоже сильными. В обычной ситуации человек… он же вряд ли будет, решая какую-то проблему, повышать эффективность системы, там, аморальными средствами, но тут война – тяжело.

– То есть гуманизм – это роскошь мирного времени? – спрашиваю я.

– Ну, в общем и целом да, – говорит Андрей.

– Тем более что бывает разный гуманизм, – говорит Маша. – Когда ты только за свою жизнь отвечаешь, ты можешь проявлять благородство, жертвовать своей жизнью, а когда ты отвечаешь за сорок тысяч человек, это совсем другое дело.

–У вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?

Вопрос, который зададут мне московские дети, не задали бы нигде, кроме Израиля – и, оказывается, Москвы. Они хотят знать, почему евреи в гетто не сопротивлялись расстрелам.

– Им надо было подготовиться, – говорит Маша. – Надо было накидываться всей гурьбой, и против лома нет приема, как известно.

– Входит немец с автоматом, открывает дверь, а там за дверью прячутся с какой-нибудь кувалдой, и – бдыжжь по голове! – и откуда кто узнает, – фантазирует Даша.

Я рассказываю, что в польских гетто были случаи сопротивления: евреи бросались на нацистов с кислотой, с превращенными в «розочки» электрическими лампочками… Но каждый акт сопротивления влек за собой насилие над другими – и удерживал людей чаще всего страх за близких. Мой рассказ производит на школьников слабое впечатление.

– Они ж должны были как-то предостерегаться, – говорит Маша. – Например, над дверью повесить чан с кислотой…

– Скажите, а как вы себе представляете – как людей в сталинское время арестовывали? – спрашиваю я. – Ведь можно было сопротивляться, не правда ли? Повесить над дверью чан с кислотой? Переехать к тете? В конце концов, за многими не приезжали – многие являлись по вызову, с вещами.

– Одно дело, когда тебя свои арестовывают, другое дело, когда немцы, – говорит Женя.

– Они же знали, они же подготовленные были, – объясняет Маша. – А тут, когда врываются какие-то и начинают убивать, я бы сопротивлялась. То есть, если ты живешь в советском мире, уже есть такой мир, к которому ты привык психологически, а тут он резко меняется, и это слишком резкая перемена, чтобы привыкнуть к тому, чтобы жить по таким правилам.

С Машей все, похоже, согласны. Я говорю им, что мне кажется, они недооценивают то, с какой скоростью человек принимает любые правила игры, в том числе самые ужасные. Я говорю им, что поднятый ими вопрос волнует многих – в том числе их сверстников-израильтян, которые не могут понять, почему же их предки смиренно приняли смерть. Я говорю им, что мне кажется, надо представить себе, что каждый человек в гетто все же надеялся выжить, надеялся, что выживут его близкие, а значит, вовсе не был готов к отчаянным поступкам. Я говорю им, что есть еще много о чем поговорить.

Удивительный получился разговор. Как я и ожидала, московские школьники зазубрили куда больше фактов о войне, чем их американские сверстники. Что поразительно – эти факты не складываются у них не только в такую гладкую и нерушимую картину, как у американских школьников, но и даже в такую гибкую, как у берлинских или лондонских детей. Если британцы и немцы с готовностью взваливают на себя унаследованную ответственность за ту войну, то российские дети будто держат перед собой колоду фактов, которые можно перетасовывать как угодно, создавая любой, сколь угодно причудливый пасьянс. Полагаю, что разница – в подходе к изучению истории, который не требует от учеников какого бы то ни было личного отношения к предмету.

После урока слегка опешивший учитель истории, Павел Евдокимов, пытается переварить услышанное. Его самого больше всего озаботила тирада об эффективности: вроде он этих детей ничему такому не учил. «Видимо, носится в воздухе», – решил он. С