Весна священная. Речь для банкета

Сергей Павлович Дягилев в речи на банкете 1905 года в честь его выставки старых русских портретов в Таврическом дворце провозгласил: «Мы живем в страшную пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре». Слова, которые затем, на протяжении всего XX века, можно произносить на любом банкете в честь любого события. Слова, вполне уместные на банкете в честь триумфа-провала «Весны священной» Нижинского в 1913-м. Затем то же самое могло прозвучать и в 1959-м, на премьере Бежара, и в 1975-м, на премьере Пины Бауш, и в 1987-м, когда Миллисент Хадсон реконструировала считавшийся утерянным балет Нижинского. Эти же слова будут уместны, что бы там ни случилось, и в марте 2013-го, на банкете после премьеры очередной новой постановки «Весны священной». Что ж, XX век все время ощущает себя на грани, на переломе, и все время старое хочет умереть, чтобы дать воскреснуть новому. Затем новое обращается в старое, и опять же осуждено умирать, чтобы дать воскреснуть новому. Тривиально как пресловутое ахматовское «как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет – страшный праздник мертвой листвы» – и так же верно, потому что истина вообще-то всегда банальна. Особенно истина, изреченная на банкете.

У слов Дягилева есть, однако, одно определенное достоинство – он произнес их первым. Его формулировка, сколь бы она ни была банкетно банальна, для России была откровением. Европейцы, провозгласив себя декадентами, давно ждали круглой даты с двумя нулями, 1900 год, и загодя говорили о fin de siècle, об изношенности старого мира, о необходимости чего-то нового. Говорили где-то с 1870-х годов, и естественным образом понятие fin de siècle слилось с понятием belle époque. Разговоры о конце света для Европы были не новы: они велись раньше и начиная с 1000 года заполняли собой конец каждого столетия, однако произносились они по поводу мира вообще и проблемы культуры прямо не касались. Культурная эсхатология характерна для человечества именно с 1870-х, она определила «конец века» настолько, что даже когда мы сейчас произносим словосочетание «конец века», то в первую очередь имеем в виду конец века XIX, а не XX. Культурная эсхатология определила и начало XX века: Дягилев прав – смерти, а не рождения определяют наступление нового.

Оскар Уайльд, символическая фигура декадентства и fin de siècle, умер в ноябре 1900 года, а в январе 1901-го, скончалась королева Виктория, воплощение девятнадцативекового позитивизма. Вроде как даты и хронологическая таблица есть условность, и смерть трудно под условность специально подогнать, но эти двое как будто специально выжидали, чтобы своей смертью календарные торжества отметить. Обе фигуры были знаковыми для прошлого столетия: уличный фрик и добродетельная бабушка – обоим в новом времени делать было нечего. Уайльдовские похороны были скромными, он умер в изгнании, раздавленный викторианством и добродетельным позитивизмом XIX века. Похороны Уайльда никто не снимал, зато погребальная процессия королевы Виктории оказалась заснята на пленку – признак нового века. Кинохроника, дошедшая до нас, воспроизводит погребение не просто коронованной старухи, а всего XIX столетия: кортежи, плюмажи, все королевские дома Европы с кайзером Вильгельмом во главе у одра своей родственницы. Как и полагается похоронам, они больше похожи не на документальные кадры, а на балетную постановку, мощную и выразительную. Лебединое озеро.

Belle époque была одержима жаждой смерти: «мы и познаем из того, что последнее время» Иоанна Богослова витает в воздухе. Лучше И. А. Бунина никто не описал это время, когда «…в далекой столице шло истинно разливанное море веселия: в богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных кабаках, называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популярности, чем попадя били друг друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего; в одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах...»

Вольно нам сейчас восхищаться красотами Серебряного века, но Бунин их ненавидел. Да и все, кто жил и чувствовал, ненавидел рухлядь belle époque, «страшной поры перелома»: везде торжествует противный гуманизм, шамкающий вставными челюстями, именуемыми культурой, и со старческой похотливостью брызгающий слюной при виде все еще покорной ему молодости. При этом старчество противно ноет о fin de siècle, об усталости, декадансе и разочаровании: Виктория и Оскар, два фрика. Заодно ноет и о желании обновления, даже выдумало некое ар-нуво, искусство о fin de siècle, удивительно старообразное, волнистое, пышное и вялое, волочащееся, как туалеты модных дам belle époque, прустовской Одетты и музилевской Диотимы. Туалеты такие, что двигаться неудобно, можно только позировать. Корсеты, вставки, вуали, кружева и множество нижних юбок – канкан Тулуз-Лотрека. Все перегружено деталями, подробностями, ненужностями – модерн на самом деле старый-престарый, и то, что он именует себя современностью, не что иное, как вычурный оксюморон. Сейчас историки искусства начинают XX век с выставки фовистов, с Пикассо, Матисса и экспрессионизма, но сквозь оборки на юбках Одетт и Диотим никто Пикассо и Матиссов и не замечал, торжествовала живопись во вкусе Болдини и Штука. Модерновый салон и салонный модерн. Импрессионистов, еще до сих пор живых и деятельных, хотя и состарившихся, только-только начали покупать, а на молодых, но уже умерших Ван Гога и Гогена и внимания не обращали. В 1900 году XX век и представить себе не мог, как он будет выглядеть, его очертания терялись в туманных грезах, увиденных сквозь кружева и вуали belle époque.

Затхлость. Терпкий запах духов стареющих красавиц, тела с излишком жира, избыточная размеренность нравов, быта, словесности, вкуса. Духота пространства, заставленного условностями и сплошь занятого вялой культурой, старающейся удушить все в своих гуманистических объятиях. Старообразность fin de siècle сформировала поколение 1900-х, и тридцатитрехлетний Дягилев провозглашает: «мы осуждены умереть».

Во всем господствует форма, окостеневшая, омертвелая, подавляющая любую возможность дышать, переживать и мыслить. Давящее все вокруг собственное достоинство, агрессивное и дряблое. Застегнутый на все пуговицы сюртук, высокий галстук, перчатки, длинное платье. Форма мешает движению, она полностью принадлежит прошлому, заслоняет будущее. Форма – главное викторианское достоинство, и добродетельная, плодовитая, разумная, размеренная Виктория все закрывала своими юбками. Они шуршали, как прошлогодняя листва, были идеальными, отглаженными, блестящими и каждой складкой говорили о рациональной устроенности мира: под ними было тепло, гнилостно и сыро. Но там, в перегное бабушкиных шелков, что-то страшное копошилось, и из-под бабкиных юбок миру шаловливо подмигивал внук, герцог Кларенс, чудный персонаж belle époque, очаровательный и беззаботный. Слухи упорно идентифицируют этого блестящего юношу, заболевшего сифилисом, с лондонским Джеком Потрошителем. Был или не был внук королевы Виктории маньяком, препарировавшим зарезанных им потаскух с научным хладнокровием, до сих пор неизвестно, но в Лондоне девок резали – это факт. Сифилитик Кларенс с Джеком Потрошителем уютно свернулись калачиком в чреве викторианской идиллии, потому что позитивность все время оказывается рядом с иррациональной кровожадностью, прямо как консерватизм с революционностью.

Молодежь была вынуждена мириться с формой, но она ее ненавидела и страстно желала разделаться с жестокой и благодушной самоуверенностью окружающего мира. Это была ненависть ко всему: к дамским телесам, нижним юбкам и кружевным зонтикам, к променадам, виллам, отелям и гостиным, густо заставленным гнутой мягкой мебелью. К театрам и картинным галереям. Ненависть ко всей этой удовлетворенной своим благополучием посредственности, кажущей свое самодовольное рыло из духоты буржуазного комфорта, давящего, как залежалые пуховые перины, но претендующего на аристократизм, элитарность и декаданс. Только полное разрушение, торжество смерти, гибель, стирающая все до нуля, могут принести облегчение – форма должна быть уничтожена. В belle époque пишутся первые авангардные манифесты. Они каннибальски кровожадны. Желание разрушения с быстротой собачьего бешенства набирает обороты, и, в девятисотые еще незаметное, к началу 1910-х оно охватывает всю Европу.

Декаданс и fin de siècle связывались с ощущением зимы, временем смерти, старческого одряхления и бесплодия. Ожидание Нового с большой буквы было и ожиданием Весны, и символика весны в модерне обретет особую силу. Ранее весну представляли мирно, как полевые работы и первые цветочки – таких изображений полно начиная со Средних веков, а также в виде голеньких хорошеньких девушки или юноши (по-французски printemps мужского рода), а то и обоих вместе – в виде брака Зефира и Флоры. Весна все больше ассоциировалась с цветочками и выглядела добренькой, как и полагается весне, идущей из Средиземноморья. В своем добродушии забыли даже о том, что никаким браком Флора с Зефиром не сочеталась, а была нимфа Хлорис Зефиром грубо изнасилована, и от отчаяния во Флору превратилась, как то Боттичелли и изобразил. Тем более забыли всякие кровавые обряды, связанные с Кибелой и Адонисом, – теперь же о них вспомнили, и полузабытая картина Боттичелли, об истории насилия повествующая, вытаскивается на всеобщее обозрение, становясь главным хитом классического искусства, хотя еще недавно считалось, что Боттичелли и классика – две совершенно разные вещи.

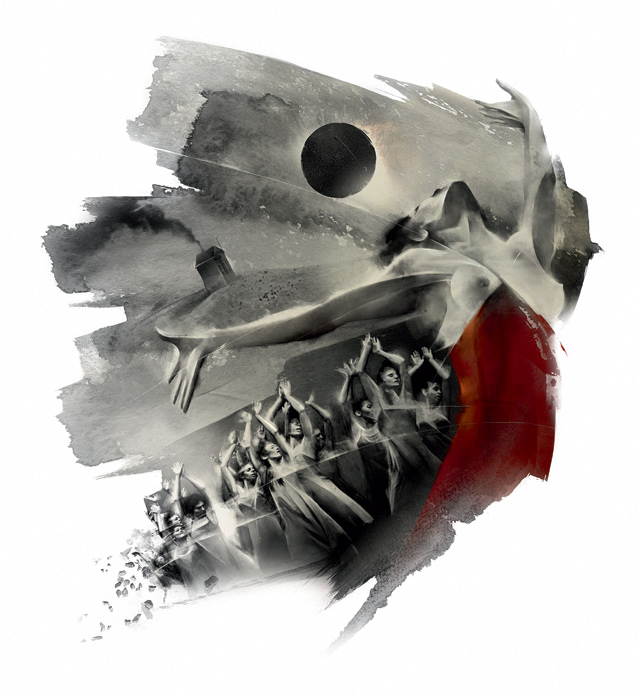

Новая Весна, Весна модерна, идиллию презирает и не хочет быть пастушкой, выгоняющей овечек на первую травку, или цветочницей, сажающей цветочки. Даже у благодушного Боннара в его эрмитажной картине «Весна» маленькие фавнята соседствуют с поездом, да и вообще теперь в античности интересует не Флора с Зефиром, а фавн – воплощение дикости. В Вене как раз «около 1900‑го» создается журнал Ver Sacrum, «Весна священная», в котором Весна предстает этакой климтовской вампиршей. Родиться значит – убить. В желании новизны, в желании расквитаться с концом и обрести начало декаданс обращается к изначальному. Мрачное язычество севера начало конкурировать с язычеством античности уже давно, с романтизма, но благодаря Вагнеру оно античность окончательно под себя подминает, становясь все более и более кровожадным. Новый век требует Весны не травку с цветочками щиплющей, а омытой жертвенной кровью. Желание Весны, взлелеянное под юбками belle époque, было родственно жажде катастрофы, что обуяло Европу к началу 1910-х. Кубизм превращает мир в россыпь осколков, экспрессионизм все более тяготеет к красочному месиву, Кандинский, Делоне и Купка грезят вселенскими пятнами, русский и итальянский футуризм дробят впечатления и предметы на мелкие фрагменты, и даже старички импрессионисты, оставшиеся в живых, свои кувшинки превращают в абстрактные откровения – и из нее, из этой тяги к обновлению через разрушение старого, что определило эпоху, и рождается великое произведение, «Весна священная» Стравинского-Нижинского.

«Весна священная» 1913 года была триумфом провала, бельэпошные дамы на ней размахивали кружевными зонтиками, норовя попасть в глаз ее адептам, а адепты обзывали их сен-жерменскими шлюхами. Чудесное рождение модернизма, но Первая мировая для авангарда стала чем-то вроде холодного душа для невротика. Ждали очищения весной, готовы были весне жертвы приносить – и вот она пришла. Только весна обернулась не новым миром, а кровавым месивом и газовыми атаками, и скоро всем стало ясно, что в тепленьком уюте belle époque хорошо пророчествовать о катастрофе и жаждать всеобщего разрушения, но когда катастрофа стала реальностью... За Великой, как ее назвали сначала, войной последовали другие, помельче – гражданские и не только, революции, разруха, обнищание. Лишь в начале третьего десятилетия Европа худо-бедно вылезла из ужаса, в который вверглась с крушением belle époque. Принято считать, что «не календарный, настоящий Двадцатый век» наступил в августе 1914 года. На самом деле XX век начался в 1920 году.

Война была остановкой, смертью времени, и два последующих года революций и разрухи также оказались сожраны у столетия временной дырой, образованной Первой мировой. На войну уходили прямо из belle époque. Потом – черные будни смерти, грязь окопов и страстное желание вернуться в прошлое. Это оказалось невозможным: многие вспоминают, как, возвратившись с войны, встретили сестер и невест совершенно неузнаваемых – стриженых, в укороченных юбках, без привычных излишеств в туалетах и манерах. Именно в 1920-м «Двадцатый век» понял, что с предыдущим столетием все связи разорваны: изменился ритм жизни, ее рисунок. Двадцатые годы – важнейшее десятилетие «века модернизма».

В двадцатые «Весна священная», мелькнув в возобновлении Леонида Мясина, практически исчезла на долгие годы, чтобы вновь возникнуть лишь в 1959-м, в парижской постановке Мориса Бежара. Музыка-то Стравинского осталась и, будучи теперь уже музыкой не «молодого» и даже не просто «признанного» композитора, а композитора чуть ли «не самого известного в мире», становилась все более и более известной. Эта скандальная музыка естественным путем превращалась в классику или, как говорят сегодня, уже не обращая внимания на то, что это оксюморон, в «классику авангарда». Возрождение, если не возобновление, вроде как казавшееся невозможным, балета «Весна священная» было просто естественно предопределено – хотя бы даже знаковостью музыки Стравинского. Некие не слишком удачные попытки предпринимались и до того, но именно в 1959 году Бежар снова вернул «Весну священную» XX веку. Это было перерождение Весны 1913-го, Ver Sacrum, в новую Весну, которую ни Дягилев, ни Нижинский, ни Рерих не узнали бы. Постановка Бежара стала знаком нового прорыва модернизма, предчувствием Парижской войны 1968 года. Сам Бежар пишет: «…я хотел показать жизненную силу, которая толкает род людской к размножению. «Весна» – балет одурманенного. Я одурманивал себя музыкой Стравинского. Слушая ее на предельной громкости, чтобы она расплющила меня между своим молотом и наковальней». Его постановка – путь модернизма в пятидесятые: сквозь дурман абстрактного экспрессионизма, из тюрьмы-делириума, воплощенного в мрачном одиночестве Петрушки-Нижинского Франца Клайна, корифея нью-йоркской школы, дух устремляется к свободе, к «Прыжку в пустоту» и «Стене огня» парижанина Ива Кляйна.

Не было в истории человечества более симпатичных революций, чем Парижская весна 1968 года. В ней были и героизм, и бескровность. Парижскую весну сотворили молодежь и интеллектуалы – в этой революции очень много красоты. Молодежь сразилась со стариками и победила: Шарль де Голль, героическая персонификация геронтократии пятидесятых, ушел в отставку. Но как «в моем начале мой конец», так же и «мой крах в моей победе» – победив, молодежная революция своей победой подавилась. Конец шестидесятых, 1969 год, ознаменовался фестивалем в Вудстоке, закрепившим победу Парижской весны и приведшим к тому, что вторая половина XX века на омоложении просто свихнулась. Владелец вудстоковской фермы, типичный redneck, умиленно вещал журналистам: «важная вещь, которую вы доказали миру, – это то, что полмиллиона детей – и я называю вас детьми, потому что у меня есть дети, которые старше, чем вы, – полмиллиона молодежи может собраться и иметь три дня забавы и музыки, и не иметь ничего, кроме забавы и музыки, и благослови вас Бог за это!» – вот оно, очень точное определение окончательной победы хиппи и лозунга Парижской весны: Vivre sans temps mort – jouir sans entraves («Живи, не тратя время на работу, радуйся без препятствий»).

Доказали, победили, ну и что дальше? Молодежь свободы добилась, но оказалось, что ничегошеньки она не хочет, кроме права трахаться во все дырки да травку курить, – радуйся без препятствий. В сущности, победа Парижской весны была примирением. Взрослые признали право молодых на самовыражение, даже переняли у них какие-то ужимки и прыжки, но плясать-то молодые продолжали под дудку все того же буржуазного империализма и даже на вьетнамскую войну шли. Вторя молодежной революции, модернизм также претерпел изменения. Теперь уже стало понятно, что революционностью беспредметности никого не удивишь. Хочет художник демонстрировать голое тело или экскременты – пожалуйста, сколько угодно, в модной стильной галерее при собрании модной стильной буржуазной публики. Ив Кляйн совершил «Прыжок в пустоту», но пустота оказалась не метафорой. Пустота оказалась просто пустой. Как следствие этой победы в конце пятидесятых рождается поп-арт – искусство пустоты. Поп-арт и Уорхол со своей «Фабрикой» определил семидесятые, определил и всю вторую половину XX века. Мог ли тот, кто жил и мыслил, не презирать в душе разгул поп-артовского модернистского эклектизма, все эти вечеринки, диско, психоделику, ранние компьютерные игры и первого теленка, выращенного из замороженного зародыша, – начало наваждения, преследующего XX век в старости, столь ощутимого в шедеврах Уорхола? Наркотики, дивы, туфли на платформах, ABBA и полная деградация dolce vita и blowup – в шестидесятые был хотя бы какой-то стиль. Как мог нормально себя чувствовать хоть один приличный интеллектуал, если вокруг разлилось бездумное и безответственное буржуазное разгуляево, которым обернулась молодежная революция и Парижская весна?

Какой выход? Выход был один – драка. С оружием. Резкость жеста. Флюксус, перформанс, акция, выход на улицу. Протест, бульдозерная выставка и венский акционизм. Это поняли уже в шестидесятые и на востоке, и на западе, и лучшие умы семидесятых протестом только и жили. Бойс, Ниш, Мюль – имена звучат как выстрелы. Брехт и дадаизм. Уличный театр, Фасбиндер. Искусство жеста, понимаемого как лозунг. Пина Бауш. Имя, тоже звучащее как выстрел, и из протеста против омертвения модернизма родилась «Весна священная» 1975 года, потрясающая попытка вдохнуть в модернизм не то чтобы новую, но – жизнь. Или это был выстрел, сделанный, чтобы добить измученное животное? Уже Бежар очень мудро заметил: «Попытались было заговорить о скандале, но не думаю, чтобы старые дамы были шокированы «Весной», – старые дамы, которые и не такое видели, только прикидываются, будто шокированы». Бежар под «старыми дамами» подразумевает публику XX века вообще, и он уже на скандал не рассчитывал. Ну, так хотя бы шок. «Весна священная» Пины Бауш – публике в глаза грязь летит из-под ног пляшущих. Никакой красивой красоты. Деструктивность и насилие. Жестокость, бойсово La rivoluzione siamo noi, «Революция это мы»: РАФ, «Черные пантеры», «Рэнго сэкигун». Шок немецкой весны, разгула «красных бригад» 1977 года.

Весны, тут же обернувшейся осенью: 18 октября 1977 года три деятеля РАФ, Rote Armee Fraktion, Андреас Баадер, Ян-Карл Распе и Гудрун Энслин были найдены мертвыми в камерах штутгартской тюрьмы «Штаммхайм». Левая Германия была убеждена, что трое анархистов были убиты охранниками. На это преступление властей анархисты ответили своим, застрелив президента Ассоциации немецких работодателей Ганса Мартина Шлейера. Преступления множились, и начиная с «немецкой осени» 1977 года в левом движении наметился страшный развал, обусловленный как тем, что большинство от анархизма отшатнулось, так и тем, что полиция закрутила гайки. Панический страх тотальной слежки стал давить всякую мысль и движение. Развал левого движения означал и развал модернизма, распрощавшегося с какой-либо активностью и пошедшего прислуживать буржуазии в лакейские «Документа» и «Биеннале», финансируемые преступным государством. Вот она, новая весна, которая Deutscher Herbst, «Немецкая осень», как называется масштабнейший фильм, коллективно снятый лучшими немецкими интеллектуалами в 1978 году и давший название целому периоду. Райнер Вернер Фасбиндер, Фолькер Шлендорф и Александр Клюге создали эпическое повествование не только о немецких семидесятых, но об интеллектуализме середины века. Съемки, показывающие панораму похорон убитых террористов, воспринимаются как реквием по молодежной революции. «Немецкой осенью» закончились семидесятые, воплощением которых стала «Весна священная» Пины Бауш, густо окрашенная кровью и ознаменовавшая смерть модернизма.

Что же теперь? XX век тяжелой и неуклюжей тушей переполз через заграждение из острых цифр XXI, вроде бы долженствующих обозначать его конец. Ободрав о них свое вспученное брюхо, он, тем не менее, вывалился в очередное столетие и распластался в его начале, полудохлый и разлагающийся, но все еще агрессивно живой, и кто его знает, когда и чем он еще закончится. Всех, кто сейчас что-то в чем-то определяет, он сформировал по своему образу и подобию. Те же, кто будет принадлежать новому тысячелетию, пока едва выучились читать, а смогут ли они когда-нибудь внятно высказаться, пока еще большой вопрос.

Человеческая история вообще безжалостна к человеку, но XX век особенно отвратителен своей невероятной и бессмысленной жестокостью. Он распух от крови, от своего высокомерного самоупоения, от тупой уверенности, что он конец и венец истории, от безжалостного безразличия к отдельной жизни, от куцего гуманизма иуд и иудушек, продающих все что угодно ради своего морального спокойствия, от бессилия масс, навязывающих свой идиотизм тем, кто от рождения идиотом не является, от бессовестности идолищ, которых эти массы наделяют властью, тупо думая, что играют какую-то роль в какой-то истории, от интеллектуального маразма, что движет борцами с властью с их дебильным анархизмом, – XX век раздулся от мерзостей, его наполняющих и превращающих это столетие в ужасающего слизняка, который марает время своим вонючим следом.

Начало нового тысячелетия – порождение этого монстра, теперь называемого «веком модернизма», от которого никуда не убежать и никуда не деться. Модернизм стал столь же затхл, как юбки королевы Виктории, и недаром героиня фильма «Меланхолия» фон Триера, одного из самых пока значительных произведений начала нового тысячелетия, скидывает с полок революционный супрематизм, давно уже превратившийся в примету хорошего буржуазного вкуса, и судорожно засовывает на его место Брейгеля, Караваджо и прерафаэлитов. Она же и говорит, что злокачественную плесень, какой является, ни капельки не жаль. Банально, но истинно, как речь на банкете.

Мир жаждет новой весны, новой «Весны священной». Но какой она будет? На скандал, как Бежар еще пятьдесят лет тому назад предупредил, рассчитывать не приходится.С