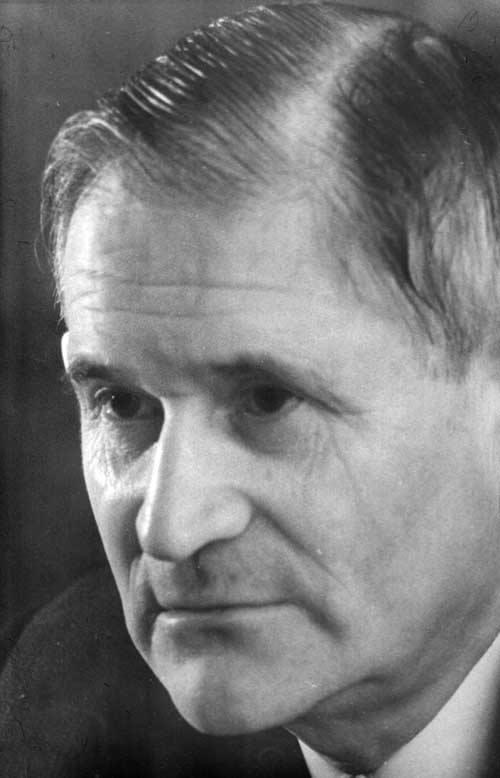

Л. А. Мазель

Из статьи «Достояние отечественной культуры. Работы последних десятилетий о ритме». Музыкальная академия 1995 №2

…работы М. Харлапа вплотную подводят к проблеме музыкального времени, в конечном счете — времени вообще. Эту проблему исследует М. А. Аркадьев в своем поистине выдающемся, глубоко новаторском труде "Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования)". К рассмотрению этого труда я и перехожу.

Известно, что музыка — искусство звуковое и временное. Но если явление звука само по себе не ставит перед исследователями особых философских проблем, то феномен времени, наоборот, — одна из величайших загадок философии. Отсюда — очень большая трудность проникновения в сущность музыкального ритма. Оно возможно только тогда, когда ритм рассматривается в свете современных научно-философских, философско-психологических, философско-"ментальных" представлений о времени. Впрочем, Ю.Н.Холопов писал вообще, что "заветная конечная загадка теории музыки оказывается лежащей в области философской науки". Ясно, что к теории ритма это относится в полной мере.

М. Аркадьев — ученик и последователь М. Харлапа, концертирующий пианист, получивший международную известность как постоянный партнер баритона Дм. Хворостовского. Заведует кафедрой фортепиано и Академии хорового искусства в Москве. Он также композитор — автор фортепианных, вокальных, камерных произведений, мессы для хора и органа. И, наконец, он музыковед, защитивший упомянутую книгу в качестве кандидатской диссертации. М.Аркадьева отличает широчайшая эрудиция не только в общегуманитарной и художественных сферах, но и в естественных науках, в частности физике, a кроме того — что исключительно важно, — в философии.

Не говоря уж об именах, упомянутых на 109 страницах основного текста его книги, за этими страницами следуют 24 страницы примечаний, где даны 300 ссылок отнюдь не только на музыкантов, но главным образом на философов, психологов, естествоиспытателей, эстетиков. Тут и Блаженный Августин, и Декарт, и Кант, и Гегель, и Бергсон, и Гуссерль, и Ингарден, и экзистенциалисты — Сартр, Хайдеггер и другие, и Лосев, и Шпет, и Вернадский, и Сеченов, и Эйнштейн, и Минковский, и Бор, и Пригожин...

М. Аркадьев исходит из современной научно-философской концепции времени, противостоящей ньютоновской. Последняя предполагает некое существующее само по себе, количественно измеримое, но бескачественное, абсолютное, статичное и "пустое" Время, в котором (как и в пустом пространстве) происходят события и протекают процессы. Архаическим же представлениям о времени и представлениям современным — по закону "отрицания отрицания" — такое абстрактное время чуждо: всякое Время есть время чего-то, есть становление, динамический, качественно определенный процесс. Отсюда термин Бергсона duree, который нельзя понимать как длительность (Вернадский перевел его словом "дление"). Отсюда же и такие выражения, как "временение", "временящийся мир", "материя временится", "все временится" (вместо "все течет"), "живая временящаяся музыкальная материя".

М. Аркадьев выдвигает культурологически-парадоксальное, но справедливое и очень важное положение, что интуиция времени, свойственная музыке XVII —XIX веков, соответствует динамическим научно-философским представлениям XX столетия. Громадное культурно-историческое значение этой музыки Аркадьев связывает также и с тем, что она была неким контрастом, противоположным полюсом по отношению к господствовавшей в ее эпоху концепции Ньютона, где живое время было, в сущности, забыто, - полюсом, на котором восприятие такого времени, наоборот, предельно обостряется (эта музыка "оказалась тем сосудом, драгоценной "чашей Грааля", которая не расплескала, сохранила для человека... живое время реального бытия"; с. 101).

Основной и принципиально новый тезис М.Аркадьева, касающийся музыки третьей стадии, состоит в следующем. Различаются две формы (два пласта) реального воплощения музыкального становящегося смысла "звучащая" и "незвучащая". Тривиальным проявлением "незвучащего" пласта служат пауза и цезура, имеющие, однако, музыкальный смысл. Вспомним также, что, по М.Харлапу, метр является своего рода аккомпанементом и иногда становится воображаемым. М.Аркадьев делает следующий шаг, означающий, по существу, качественный скачок. "Незвучащий" метр и весь "незвучащий" пласт в музыке Нового времени -это не плод воображения, а одна из субъект-объектных реальностей становления и бытия произведения. Здесь М.Аркадьев сближается с Куртом, хотя и не приемлет его чрезмерного акцента на психологической стороне вопроса. При этом М.Аркадьев отмечает, что асафьевская критика Курта не вполне корректна (сейчас мне ясно, что в этой части некорректна и моя критика Курта).

В связи с "незвучащим" пластом М.Аркадьев вводит понятия гравитации и гравитационного акцента (опоры), которые не совпадает с понятиями тяготения и устоя в гармонии (последняя относится к "звучащему" пласту) и носят чисто метрический характер, независимый, автономный.

"Незвучащий" пласт находится, конечно, в поле внутреннего слуха. Но туда может быть перенесена и звучащая часть (например, при чтении нот "про себя"). Важно, однако, что обратное положение было бы неверным: незвучащий пласт -- это н е п р е р ы в н о с т ь, та пульсирующая внутренняя энергия ("время-энергия"), которая не подлежит звуковому (то есть прерывному) воплощению, принципиально не допускает его. В становлении целостного музыкального материала она выполняет несущую функцию и подобна подводной части айсберга. Ей свойствен активный, творчески исполнительский, креативный характер, и она связана, как и произведение в целом, с творческой интенцией (намерением, направленностью, по Ингардену). Исполнитель для полного профессионального овладения музыкальной тканью должен обладать гештальтом (образом) "незвучащего" пульсационного экспрессивного континуума. Наконец, "звучащий" и "незвучащий" пласты произведения находятся в сложном диалектическом взаимодействии, нередко конфликтном.

М.Аркадьев показывает вызревание понятия «незвучащего» пласта в теоретических трудах (например, у того же Ингардсна), а самого явления — в музыкально-историческом процессе (античность, средневековье). Таким образом, тезис М.Аркадьева при всей его новизне не "падает с неба": он представляется подготовленным, обоснованным, убедительным.

Далее автор вводит понятие артикуляции в ш и р о к о м смысле. Композитор и исполнитель артикулируют музыкальный материал; а все многообразие взаимодействий "звучащей" и "незвучащей" основ в музыке, данное в исполнительском процессе (куда в некотором смысле входит, однако, и композиторская работа), и есть артикуляция в широком смысле (о отличие от обычного ее понимания, которому посвящена упомянутая книга И.Браудо). Поэтому диалектика музыкального процесса это хроноартикуляционная диалектика. Высказанное положение существенно для попытки М.Аркадьева объединить в одновременное целое теоретический анализ (творчески понятый) и анализ практически-исполнительский.

В связи с этим, равно как и в связи с двумя пластами музыки, автор рассматривает и уже затронутый выше вопрос об исполнительских лигах. Сюда он вносит существенно новый оттенок. Когда в следующих друг за другом пунктированных фигурах (например, восьмая с точкой плюс шестнадцатая, снова восьмая с точкой и шестнадцатая т.д.) хореические лиги объединяют короткий звук не с последующим долгим, к которому он ямбически тяготеет, а с предыдущим, возникают борьба и взаимодействие между экспрессивным континуумом ("незвучащий" пласт, время-энергия) и дискретным синтаксическим высказыванием ("звучащий" пласт). При этом обе стороны в борьбе усиливают друг друга. В частности, в подобных случаях физически ощутима, по мысли автора, энергия, накапливаемая хореической лигой для активного ямбического перехода затакта к опорной доле.

Уже здесь, на этом частном примере, видно, сколь тесно спаяны философско-эстетические воззрения Аркадьева с его музыкантским исполнительским чувством. Вернемся теперь к примеру из "Манфреда" Шумана, где, как указывает М. Харлап, а за ним и М. Аркадьев, на слух невозможно установить, что три первых аккорда forte носят синкопический характер. Сюда М. Аркадьев присоединяет и синкопированную мелодию начала "Парсифаля" Вагнера. Там на протяжении двух тактов берутся шесть разных звуков, ни один из которых не совпадает с сильной или относительно сильной долей такта. Синкопичность призвана сообщить нарастанию от piano к forte внутренне напряженный, тягучий и вместе с тем парящий характер. Но опять-таки определить на слух, что мелодия движется синкопами, а значит, полно воспринять ее характер, невозможно.

Здесь надо обратиться к общему замечанию М. Харлапа, что на третьей стадии музыкально-исторического процесса композитор, как и поэт, стал п и с а т е л е м, а не певцом. Но раз так, то и воспринимающий музыку, в свою очередь, может и должен стать в некоторой степени п и с а т е л е м, а не только слушателем. Это и подчеркивает М. Аркадьев. Он справедливо утверждает, что идеальный слушатель новоевропейской музыки должен владеть музыкальной грамотой и видеть нотный текст. Только при этом условии он будет знать все зафиксированные в тексте намерения автора и полноценно воспринимать как "звучащий", так и "незвучащий" пласты произведения (в частности, он ощутит напряжение синкоп в упомянутых отрывках из Шумана и Вагнера и лучше воспримет многое другое, например, ритмическую весомость звуков). В этой связи М. Аркадьев упоминает и о принятом в Германии обычае продавать перед концертом карманные партитуры исполняемых произведений. В качестве вывода он отмечает, что в новоевропейской музыке, необходимо предполагающей нотный текст, произошло фундаментальное изменение самой структуры музыкального с л ух а, а потому и характера адресата произведения. Им, в принципе, стал не "чистый" слушатель, а читатель-слушатель, внутренне воспроизводящий при чтении также исполнение произведения (М. Аркадьев пишет "читатель-исполнитель-слушатель", подчеркивая их неразрывное единство).

Вслед за М. Харлапом М. Аркадьев рассматривает три стадии музыкально-исторического процесса и вносит при этом много нового, например, объясняет, почему господство квантитативной ритмики было в Европе столь кратковременным. Более рельефно выявляется и само диалектическое соотношение трех стадий: на первой стадии музыкальное время как бы аморфно, ритм интонационен и обладает непосредственной эмоциональной выразительностью; вторая стадия заковывает время (ритм) в латы строгой и статичной измеримости, лишая, однако, ритм непосредственной выразительности (антитезис); третья стадия — синтетическая — включает в себя также измеримость музыкального времени при радикальном ее преобразовании из статической в динамическую.

Уделяя основное внимание именно третьей стадии, М.Аркадьев подробно анализирует триаду стилей внутри этой стадии: барокко, классицизм, романтизм (на¬зову ее "малой триадой", в отличие от большой — триады стадий). В смысле временной структуры вся малая' триада принадлежит, конечно, акцентно-тактовой, принципиально агогичной ритмике. Но у Баха (барокко) музыкальное время более уплотнено, вязко, внутренне напряжено, чем у Бетховена (классицизм). Пульсация идет не долями такта (четвертями), а более мелкими длительностями (например, "осевой пульс" восьмые), тогда как у Бетховена музыкальное время течет (за исключением позднего периода творчества) более свободно, энергично, открыто ("пленерно") и отличается мощной организацией пульса на уровне тактовых и сверхтактовьгх структур. Зрелый же романтизм (Вагнер, Брамс) синтезирует охарактеризованные "тезис" и "антитезис": сохраняется классическое представление о такте, но оно изнутри преобразуется в "баховском" направлении. Показателен в этом отношении пример из начала Первой симфонии Брамса (ее часто называли "Десятой симфонией Бетховена", что Аркадьев считает наивным). Там у контрабасов и литавр проходит forte и pesante отсчет времени (пульсация) восьмыми в духе Баха.

Я изложил аркадьевскую концепцию "малой триады" сжато и схематично. У автора она весьма обогащена также многочисленными, тонко осязаемыми аналогиями с архитектурой стилей барокко и модерн. (Правда, сообщаемые здесь сведения кое-где могли бы быть, на мой взгляд, более полными: так, упоминая о решетке особняка Рябушинского, стоило бы назвать имя известного московского архитектора Ф. О. Шехтеля, построившего в стиле модерн также много других прекрасных зданий, например Ярославский вокзал, MXAT.) Заключение книги возвращает читателя к проблеме времени (на новом уровне) и посвящено главным образом происшедшему и происходящему в нашем веке грандиозному синтезу как внутри отдельных дисциплин (в частности, в музыкознании), так и в науке и культуре в целом, причем обнаруживается п р и н ц и п и а л ь н а я связь между естественными и гуманитарными науками, равно как и между научной и художественной деятельностью человека.

Книга М.Аркадьева показывает, что интересы и компетенция автора простираются от вершин и глубин философии и культурологии до, казалось бы. таких чисто практических вопросов исполнительства, как артикуляционные лиги. Выше уже говорилось, что развитие науки о ритме требует ее тесной связи с вопросами исполнительства и должной философской оснащенности. Теперь выясняется, что это — две стороны одной медали. Только хороший исполнитель может, так сказать, пощупать своими руками музыкальное время, ощутить его реальность (даже когда оно "беззвучно"), его сжатия и растяжения, уплотнения и разрежения. И только философски и культурно-исторически образованный музыкант способен сделать из всего этого надлежащие эстетические и практические выводы.

Коснусь теперь некоторых пробелов и спорных моментов книги. Пробелом я считаю отсутствие упоминаний о русской музыке. Несомненно, что русская профессиональная классическая музыка — это музыка новоевропейская. Она объемлется заглавием книги. И в ритмике, например, Глинки и Чайковского, при всех ее национальных особенностях, ясно выражен общеевропейский акцентно-тактовый тип. Правда, исследуемые М. Аркадьевым закономерности представлены в их наиболее чистой форме именно в западной музыке (в русской они весьма осложнены существенными чертами национального своеобразия). Но это как раз и следовало бы оговорить, дабы разъяснить читателю правомерность избранного автором ограничения материала.

Разъяснений требуют и некоторые частности. Например, когда после многочисленных упоминаний о Римане появляется термин "риманово пространство"*, необходимо во избежание недоразумений сказать, что речь идет не о музыковеде Гуго Римане, а о математике Бернхарде Римане. Применяя термин, "осевое время", надо бы сообщить, что так назвал Ясперс определенный исторический период и что тут нет ничего общего с термином самого М. Аркадьева "осевой пульс".

Далее, я думаю, что автор несколько сужает свою действительную позицию, относя себя к процессуально-динамическому направлению, представленному Куртом и Асафьевым. Ведь Курт односторонне полагал, что в музыке налицо не форма, а лишь процесс формования (здесь моя критика Курта остается в силе). Асафьев, правда, писал, что форма как процесс и форма как кристалл — две стороны одного явления. Но в своих работах он резко нарушал равновесие этих сторон. Наоборот, М. Аркадьев по-новому утверждает именно их равноправие. Он выдвигает важное положение, что они находятся в "соотношении дополнительности" в том смысле, в каком это понятие применяется в физике: нельзя одновременно воспринимать или анализировать форму произведения (и его частей) и как процесс, и как кристалл (можно лишь переключать внимание с одного на другое).

Разумеется, основное содержание книги М. Аркадьева и его главные интересы лежат в сфере процессуально-динамической, энергетической. Но его принципиальные взгляды, воззрения скорее устремлены к широкому синтезу разных подходов, о котором говорится в заключении книги. Одним из проявлений этого служит в общем сочувственное отношение М. Аркадьева к теории метротектонизма Конюса — крайнего представителя статического, кристаллического подхода к музыкальной форме. Здесь, однако, автор книги порой принимает желаемое за действительное. Он пишет, что Конюс вводит "различие покровных ("звучащих") и скелетных, зодческих ("незвучащих") типов членения" (с.60). Такое приравнивание понятий скелета и незвучащего пласта представляется уязвимым. Скелет, по Конюсу, реально звучит. И если для М. Аркадьева "незвучащий" пласт является носителем непрерывности музыкального движения, то для Конюса понятие скелета служит, наоборот, инструментом верного (по его мнению) р а с ч л е н е н и я произведения и обнаружения на этой основе его строгих — вполне статичных — пропорций, архитектонических соотношений.

Сами явления покрова и скелета Конюс рассматривал по аналогии с синтаксически-смысловыми и стиховыми (метрическими) цельностямн в поэзии. Однако в поэзии два ряда цельностей ясно различимы, тогда как в музыке это далеко не так. Отсюда — возможность злоупотреблений: членение, противоречащее музыкальному смыслу, легко объявить на основании тех или иных признаков "скелетным". И очевидный элемент искусственности присущ многим метротектоническим схемам Конюса.

Действительно же сходны взгляды Конюса и Аркадьева в следующих пунктах. Во-первых, оба ученых отмечают значительную степень автономности метра. Во-вторых, оба считают сверхтактовые структуры ("такты высшего порядка") изоморфными такту, то есть отводят начальному такту в этих структурах ту роль, какую играет в обыкновенном такте первая (сильная) доля, — по Аркадьеву, гравитационный центр (опора). Иначе говоря, музыкальные построения с парной группировкой тактов рассматриваются как хореические: нечетные такты — тяжелые, четные — легкие.

Вызывавший споры вопрос о тяжелых и легких тактах уместно осветить здесь несколько подробнее. Если на сильной доле такта вступает и потом достаточ¬но долго удерживается новая фактура, новая группа инструментов, новое ритмическое движение (в главном или сопровождающем голосе), органный пункт, то этот такт безусловно является первым и тяжелым тактом хореического построения. Очевидно также, что при регулярной смене гармонии через такт (раз в два такта) тоже налицо бесспорный хорей.

Гораздо сложнее ситуация при п о т а к т н ы х сменах гармонии. Большинство теоретиков считает в этом случае тяжелыми четные такты, то есть усматривает ямб. Такова позиция Римана, Праута, Катуара, Цуккермана, Холопова, Холоповой. Раньше этой позиции придерживался и я.

Ямбическая трактовка основана здесь на некоторых реальных музыкальных соотношениях. Ведь классическая музыка с гомофонно-гармонической основой ясно расчленена. И труды по музыкальной форме учили прежде всего верно расчленять произведение. Ямбическая трактовка как раз и акцентирует в рассматриваемых случаях расчлененность музыкальной ткани. Но современное теоретическое музыкознание все чаще подчеркивает непрерывность течения музыкальной мысли. С этой точки зрения предпочтительней трактовка хореическая. Так, если предположить, что заключительная тоника классического восьмитакта падает на легкий такт, то этот такт будет "смотреть" не только назад, но в известной мере и вперед: мы знаем, что метрически слабые моменты обладают некоторым устремлением к последующей гравитационной опоре (вероятно, это существенно и для исполнителя, стремящегося передать непрерывность музыкального тока). Замечу также, что ямбическая трактовка подчеркивает связь метра с гармонией, их совместное действие (последняя гармония каданса падает на тяжелый такт), а хореическая — автономность метра (впрочем, о самостоятельности метрических функций пишет и В. Холопова, придерживающаяся, однако, ямбической концепции классического восьмитакта).

При описанных обстоятельствах, естественно, возникает вопрос: существуют ли вообще (когда гармонии сменяются потактно) тяжелые и легкие такты и не лучше ли считать здесь сильные доли всех тактов гравитационно равными? В некоторых стилевых, жанровых или особых структурных условиях такой вопрос, вероятно, правомерен. Но по отношению к типичным проявлениям стиля венских классиков трудно допустить, что присущая ему активная метрическая пульсация не распространяется на сверхтактовый уровень. Вернее предположить, что противоположные понимания этой пульсации отражают разные стороны музыки или, точнее, свойства ее разных слоев — более поверхностного и глубинного.

Здесь важно, однако, и то, что бесспорный межтактовый хорей встречается сплошь и рядом, а столь же бесспорный ямб — только при объединении во фразу четного такта с последующим нечетным внутри хореического построения (трохей второго ряда, по Катуару). Поэтому допустимая (сама по себе) ямбическая трактовка какого-либо построения может быть — по логике связи частей и в силу метрической инерции — поколеблена, если в близлежащих построениях появляется бесспорный хорей. Например, в менуэте из Двадцатой сонаты Бетховена главная тема, казалось бы, вполне допускает ямбическое толкование (тонические устои в четных тактах). Но перед вторым ее проведением звучит явно хореический доминантовый органный пункт, который побуждает воспринимать первый такт вступающей после него темы как тяжелый (более или менее аналогичная ситуация налицо и перед третьим проведением темы). Конечно, можно предположить, что на грани органного пункта и темы здесь идут два легких такта подряд или что первый такт темы является тяжелым для предыдущего построения и легким для последующего. Но такие предположения кажутся слишком сложными и искусственными при парной группировке небольших тактов и непосредственно воспринимаемой метрической инерции. Вот почему хореическая трактовка построений с потактными сменами гармонии представляется мне теперь не только более тонкой и глубокой, но и обладающей преимуществом простоты (это представление возникло у меня под влиянием книги М. Аркадьева).

Приближаясь к концу обзора, отмечу, что рассмотренные труды в чем-то дополняют друг друга. Так, в работах М. Харлапа и М. Аркадьева не изучается ни музыка XX века, ни русская профессиональная музыка. Но и то, и другое исследуется в двух книгах В. Холоповой. М. Харлап раскрывает "большую триаду", а о "малой" он только упоминает. М. Аркадьев же подробно анализирует и эту "малую триаду". Не пересекается с последующими работами глава В. Цуккермана о метре и ритме. Даже жаль, что параграфы о ритмических рисунках и особенно о ритмическом развитии не получили продолжения в других работах, так как освещенные в них вопросы заслуживают внимания и дальнейшего изучения (напротив, к параграфу о внутритактовых стопах едва ли можно добавить что-либо принципиально новое).

Есть между авторами рассмотренных работ и некоторые расхождения. Так, В. Холопова и М. Харлап применяют почти тождественные термины "времяизмерительная ритмика" и "времяизмеряющая ритмика" в разных значениях. В.Холопова, исходя из двух сторон метра (измеряющей и акцентной), склонна относить к времяизмерительной ритмике самые различные музыкальные явления, и которых акценты заметно приглушены и движение размеренно. По М. Харлапу же (и вслед за ним, по М. Аркадьеву), времяизмеряющая ритмика принадлежит определенной стадии развития музыки, является некоторой с и с т е м о й и ф о р м а ц и е й ритма, предполагающей фиксированные и "инвентаризированные" ритмические формулы.

Уже было отмечено одно расхождение между М. Харлапом и М. Аркадьевым: то, что для первого является чем-то воображаемым (беззвучный метрический аккомпанемент), для второго представляет собой субъект-объектную реальность. Наконец, кое в чем и В. Цуккерман расходится с другими авторами. В его трактовках классический метр иногда чутко реагирует на оттенки музыкальной выразительности, а это не оставляет должного места для его автономности. Другие авторы рассматривают метр как некую прочную и постоянную основу, сохраняющуюся на достаточно больших протяжениях. В. Цуккерман анализирует в своей главе о метре и ритме (с 151-152. пример 178) метрику Трио сis-moll из Экспромта Шуберта As-dur op 90 № 4. Признавая, что в основе построения лежит межтактовый хорей (нечетные такты — тяжелые), автор вместе с тем пишет, что "поверх этой основной схемы накладывается другая, более тонкая…» (с. 152). В согласии с ней два тяжелых такта внутри квадратного шестнадцатитакта оказываются рядом (тт. 13, 14). Несомненно, что другие авторы справедливо усмотрели бы тут с и н к о п и ч е с к и й (эпизодический) акцент на легком такте (т. 14), дающий особый эффект (синкопа высшего порядка).

Упоминаемая же В. Цуккерманом масштабно-тематическая структура 4, 4, 2, 2, 1, 1, 2 реализуется посредством мелодико-ритмической сходности соответствующих построений (и поддерживается здесь динамическими оттенками), а не при помощи каких-либо тонкостей самого метра: его ощущение в качестве неизменной пульсирующей основы необходимо для полноценного восприятия музыки (а здесь, в частности, для восприятия эффекта синкопы высшего порядка). Несколько замечаний о характере изложения в работах, о которых шла речь. Что книги В. Холоповой читаются легко, уже сказано. Это относится и к главе В. Цуккермана. Не столь легко - труды М. Харлапа. Тонкости его мысли, изобилующей интересными сравнениями, соответствует отточенность, отшлифованность формулировок. Но изложение все же порой несколько вязко, недостаточно выстроено драматургически. Не всегда ясны этапы развертывания той или иной мысли: вступление (предуведомление), тезис, развитие, кульминация, вывод. Читать надо очень внимательно: иногда автор не подчеркивает какое-либо важное положение, словно бы не желая нажимать на читателя, а предпочитая вести с ним содержательную и элегантную светскую беседу.

М. Аркадьев же ведет изложение с большим творческим накалом, временами вдохновенно, что не мешает ему оговаривать проблемный характер некоторых положений. Изложение сжато, концентрировано. Уже говорилось, что кое-где нужны разъяснения, но желательны они довольно часто. Изучение книги требует напряжения и хорошей общетеоретической подготовки. Иногда даже создается впечатление, что книга рассчитана на такого читателя, эрудиция которого сопоставима с колоссальной эрудицией самого автора. Поэтому, на мой взгляд, необходимо новое, расширенное издание книги, где ряд моментов был бы освещен более обстоятельно.

Во всяком случае очевидно, что М. Аркадьев осуществил в нашей науке мощный прорыв. Хотелось бы, чтобы в него хлынула армия исследователей. Вся совокупность рассмотренных работ знаменует целую эпоху не только в науке о ритме, но н в теории музыки вообще. Многое предстает теперь в другом свете. Даже такая основа нашего музыкознания, как интонационная теория Б. В. Асафьева.

Напомню, что формулировки Асафьева двойственны. В принципе, интонация рассматривается им как явление комплексное, включающее все элементы музыки. Но нередко Асафьев применяет термин "ритмоинтонации", позволяющий не включать ритм в понятие интонации. Видимо, Асафьев полагал, что в комплексном явлении интонации ведущую роль играет ладомелодическая сторона, и потому особое значение при некоторых обстоятельствах также и ритма приходится специально оговаривать. Труды же В. Холоповой, не вступающей в полемику с Асафьевым, всем своим содержанием убедительно показывают, что ритмическая сторона музыки (а значит, и комплексного явления интонации) имеет отнюдь не меньшее значение (выразительное, формообразовательное, национально-характерное), чем звуковысотная.

М. Аркадьев идет дальше. Его формулировки "звуковой, интонационный процесс" или "акустически и интонационно музыкальная ткань прерывна" (с.21, 22) могут насторожить всякого музыканта, воспитанного на асафьевской теории: разве допустимо ставить в один ряд понятия "звуковое", "акустическое", "интонационное"? Казалось бы, известно, что подлинным субстратом музыки служит не звук как физическое явление, а именно интонация. Однако в контексте книги Аркадьева приведенные формулировки правомерны: "интонационное" и "акустическое" принадлежат лишь звучащему пласту музыки.

Не исключено, что и Курт мог бы принять асафьевскую теорию интонации, но сказал бы, что за интонацией лежит еще нечто другое, более глубокое. Критика же этой стороны концепции Курта исходила у нас из субъективно большей частью искреннего, но объективно приспособленческого опасения впасть в идеализм. Надо ли напоминать, что целые области науки находились в нашей стране под прямым запретом, как, например, генетика или кибернетика, либо пребывали но мраке неизвестности, как многие важные разделы философии и эстетики (например, феноменология Гуссерля, исследования Ингардена)? И всего десятилетие назад книга М.Аркадьева вообще не могла бы быть издана.

Между тем в свете концепции "звучащего" и "незвучащего" пластов новый смысл и новую силу приобретает афоризм Бюлова, приведенный в начале статьи. Ведь очевидно, что "пульсирующее музыкальное время-энергия" ближе к ритмической стороне музыки, нежели к звуковысотной. Стоит вспомнить и слова Стравинского, что музыка есть искусство организации времени, откуда можно заключить, что звук — средство этой организации... И подобного рода положения ничуть не более односторонни, чем бытовавшее когда-то представление о ритме лишь как о необходимом "условии" реализации звуковысотных структур.