К семантике обелиска

Настоящие размышления имеют два ограничения. Одно - хронологическое. Мы рассматриваем семантику обелиска лишь в новоевропейской архитектуре, начиная с Ренессанса. Не вполне отчетливая солярная семантика обелиска в античности нас в данном случае не интересует. Второе ограничение, и мы отдаем себе в этом отчет, диктуется требованиями ложно понятого благонравия. Мы не принимаем во внимание очевидную фрейдистскую семантику обелиска, а также не касаемся проблем смысла обелиска в различных системах европейской эзотерики (прежде всего, в масонстве)[1].

Отсекая эти темы, мы тем самым неявно утверждаем, что в европейской культуре существует еще какой-то, не фрейдистский и не масонский, смысл обелиска. Эта гипотеза спорна. Далее возможность оценить меру этой спорности возникнет неоднократно, предваряя же разговор по существу, упомянем историографию. В давней статье "Египетское Возрождение" Н.Певзнер и Ст.Ланг отказали египетским реминисценциям в смысловом единстве: по их мнению существует ренессансный смысл возвращения к Египту (как возрождения античности), барочно-рокайльный (любовь к экзотике), просвещенческо-классицистический и т.д.[2]. Эта статья во многом открыла тему египетских мотивов в послевоенной историграфии, определив как общий интерес, так и установки последующих исследователей.

Заметим, что заявленное Певзнером и Лангом отсутствие единства смысла египетских мотивов в целом само по себе представляется нам довольно спорным. Но если эта установка принимается, то в таком случае мы склонны настаивать на том, что обелиск резко выпадает из общей системы функционирования египетских реминисценций. Два употребления обелиска, которые вполне можно назвать и единственными (отсекая маргинальные случаи вроде использования обелисков в качестве верстовых столбов) сохраняются на всем протяжении развития новоевропейской культуры. С одной стороны, это надгробие. С другой - градостроительный (и паркостроительный) акцент.

Мы просто не в состоянии предположить, какие могли бы быть различия в смысле обелиска между тем, который Филарете поставил в честь своего мецената герцога в воображаемой Сфорцинде,

ватиканским обелиском (в его нынешней, берниниевской позиции),

обелиском, который А.Н.Воронихин поместил перед Казанским собором,

и тем, который поставлен Ж.И.Хотторфом на площади Согласия в Париже.

Ренессанс, барокко, классицизм и ампир употребляют обелиск одинаково. Почему бы не предположить, что за ним стоит один и тот же смысл?

Это единство важно для нас по двум причинам. Одна из них связана с границами тематического поля, в котором мы предполагаем искать интересующее нас значение обелиска. Это значение, единое для всей новоевропейской традиции - от Ренессанса до ампира (можно привести примеры вплоть до современности). То есть - это смысл предельно общий с одной стороны и с другой - связанный именно с новоевропейской культурой, ее характером.

Вторая из причин определяется конструкцией вопроса, на который призвана отвечать настоящая статья. Эта конструкция предельно проста. Коль скоро у нас есть основания считать, что значение обелиска едино для всех новоевропейских контекстов, то, следовательно, мы должны предположить наличие какого-то одного значения, которое несет в себе обелиск в надгробии и на площади. Но самое беглое размышление на эту тему приводит нас к выводу о том, что этого никак не может быть. Коль скоро обелиск употребляется в качестве надгробного символа, то он, очевидно, передает семантику смерти. Можно ли предположить хоть какую-нибудь общность с тем значением, которое обелиск несет в городе? Встреча с семантикой смерти на главных площадях и проспектах европейских столиц как-то неуместна. Это - тот парадокс, который мы попытаемся разрешить.

Проблема не только в том, что значение смерти невозможно перенести в город, но и в том, что определить значение обелиска в городе также оказывается трудно. Что, собственно, означают эти столбы на площадях? С одной стороны, никакого конкретного смысла они не несут. То есть - ничего не значат. С другой - их знаковая функция несомненна. Ибо ничем иным, как ею, вообще невозможно объяснить их появление.

Постановка знака, который ничего не означает, является деянием бессмысленным. Впору пускаться в рассуждения об архетипической роли вертикали, вспоминать о мировом древе и фаллосе. Но мы заранее оговорили - нас интересует новоевропейская семантика обелиска, так что глубинные архетипы здесь ни к чему.

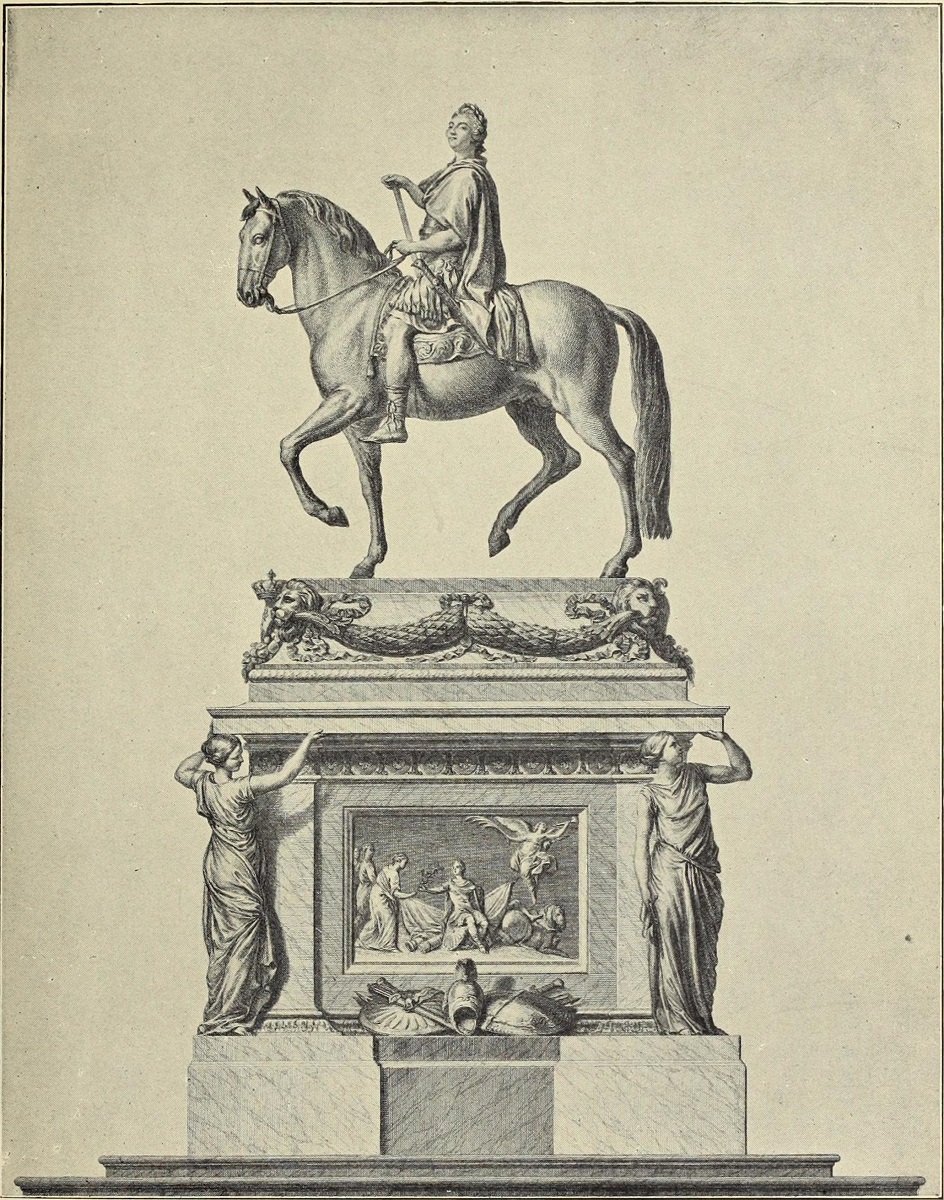

При всей бессмысленности вывода о бессмысленности обелиска исторические факты скорее подтверждают его, чем опровергают. В качестве такого подтверждения может служить история постановки обелиска на площади Согласия в Париже. Обелиск заменил собой статую Людовика XV работы Э.Бушардона, поставленную в 1763 году.

Она была уничтожена во время Великой Французской революции, и на ее месте была воздвигнута гильотина для выскопоставленных особ - здесь казнили короля.

Место оказалось тем самым куда как маркированным, скажем даже - неприятно маркированным.

Ж.Батай

рассматривал площадь Согласия как пример репрессирующего пространства, а в анализе Д.Холье

та же площадь Согласия, где после революции устраивались праздненства и народные гуляния, предстала как своего рода пространственная модель бахтинианства - карнавал, казнь короля, инверсия ценностей и - Согласие[3]. Власти после реставрации оказались перед проблемой нового оформления столь "заряженного" места.

Наученный горьким опытом Луи Филипп

принял в 1835 гениальное по изяществу решение установить здесь обелиск. Именно потому, что он не связан ни с каким монархом, ни с какой конкретной идеей, и, следовательно, не будет снесен по политическим соображениям[4]. То есть как раз отсутствие значения у обелиска явилось главным аргументом в пользу его постановки. Знак с подчеркнуто отсутствующим смыслом.

Здесь необходимо методологическое отступление. С общесемиотической точки зрения перед нами вполне абсурдная ситуация. Знак, который ничего не значит выглядит каким-то подрывным элементом на ниве семиозиса. Кроме того, как может один и тот же элемент ничего не значить и быть символом смерти? Опять же с точки зрения представления о языке как о системе это невозможно.

С искусствоведческой точки зрения ситуация не содержит никакого криминала. В предисловии к "Иконологическим исследованиям" Э. Панофский

писал, что глубокое отличие знаков в языке от символов в искусстве заключается в том, что в искусстве символ лишен словарного значения и целиком зависит от контекста[5]. Следуя этому напутствию, искусствовед должен спокойно отнестись к описанному семиотическому безобразию. На площади - одно, на кладбище - другое.

Но мы в данном случае не готовы встать на искусствоведческую позицию. Трудно сказать, что подвело Панофского - полное незнакомство с вопросом или сила его таланта, - но утверждая, что символ в разных контекстах может означать разное, и в этом - отличие языка искусства от всяких прочих, не столь возвышенных языков, он продемонстрировал лишь степень свой удаленности от теории знаков. Дело в том, что идея отсутствия определенного значения у знака вне контекста, является азбукой семиотики начиная с Ф. де Соссюра.

Многозначность и контекстуальная обусловленность смысла знака - это не отличие языка искусства от других семиотических систем, но, напротив, его базовое сходство с ними.

Опираясь на это сходство, логично предположить, что феномен неопределенности значения в искусстве подчиняется тем же законам, что и в других семиотических системах. Так вот условием такой многозначности является то, что контексты, в которых знак имеет разные значения, не должны пересекаться ("дополнительная дистрибуция"[6]). Что осмысленно не только в лингвистике, но и с позиций здравого смысла - не может знак разом означать разные вещи в одном и том же контексте.

В этом случае обелиск может значить разные вещи, но в том и только в том случае, если контексты, в которых он проявляет свою многозначность, не пересекаются между собой. Однако это условие не соблюдается. Значение смерти, и то, что мы пока назовем значением градостроительного акцента, не только пересекаются, а прямо путаются. Самый первый из обелисков Ренессанса, стоящий как бы во главе всего длинного новоевропейского ряда - ватиканский обелиск - по ренессансной легенде хранил в своем золотом шаре-навершии прах Цезаря - и именно поэтому простоял все Средневековье[7]. То есть выступал и как погребальный символ, и как градостроительный акцент. Тот же обелиск на площади Согласия одновременно и не значит ничего, и вместе с тем не может не связываться с гильотиной, на месте которой стоит, то есть опять-таки является "косвенным" памятником казненным. Кагульский обелиск в Царском селе,

установленный как монумент славы русского флота, уже для Пушкина в "Воспоминаниях о Царском селе" осознается как памятник предкам, (лично для него - Ганнибалу, участвовавшему в сражении). По сю пору на обелисках в городе, выстроенных в ознаменование побед, принято писать имена погибших героев.

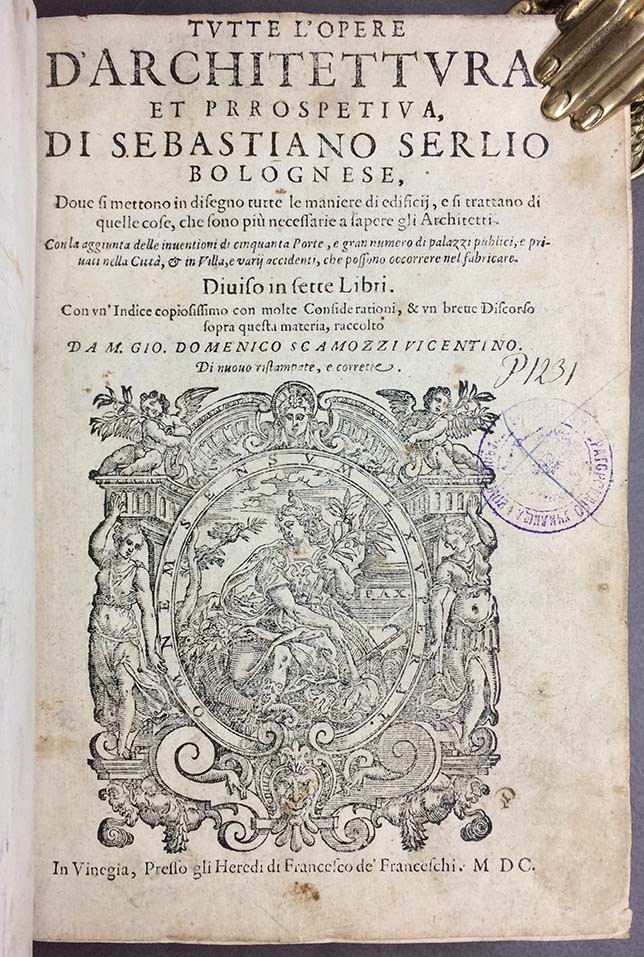

В ряде случаев композиции, в которых участвует обелиск, мигрируют с площади на кладибище и обратно. Приведем два примера. Один из них связан с ренессансными временами. Известно, какую роль для градостроительной мысли Нового времени сыграла сценография, и прежде всего - трактат Серлио,

включавший изображение "трагической сцены". Эта трагическая сцена оказалась своего рода моделью для изображения античного города в последующие века - соответствующий фон мы находим в работах Джованни Паоло Панини,

Н.Пуссена

и других мастеров. На заднем плане трагической сцены Серлио мы видим арку, за которой появляются пирамиды и обелиски.

В соответствии с нашим анализом сама арка является входом в "мир иной", а пирамиды и обелиски - изображением античного кладбища[8]. Таким образом, обелиск является погребальным символом. Эта композиция - арка с видом на площадь, на которой располагается обелиск - оказалась одним из излюбленных градостроительных приемов.

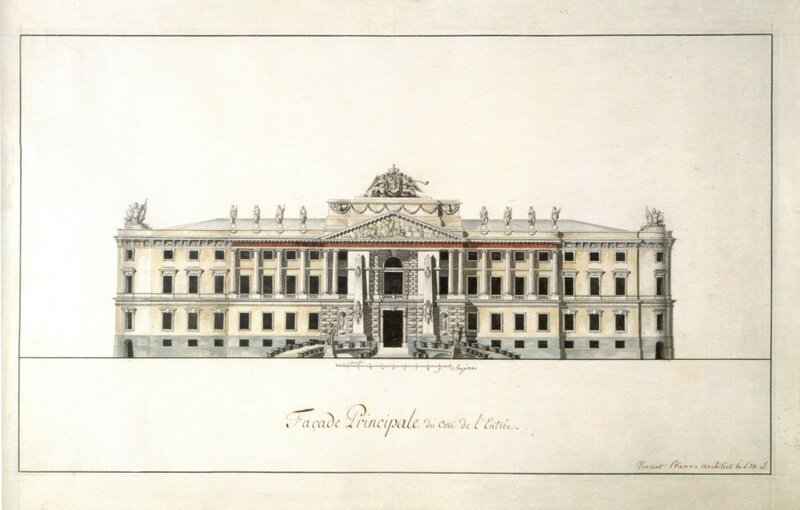

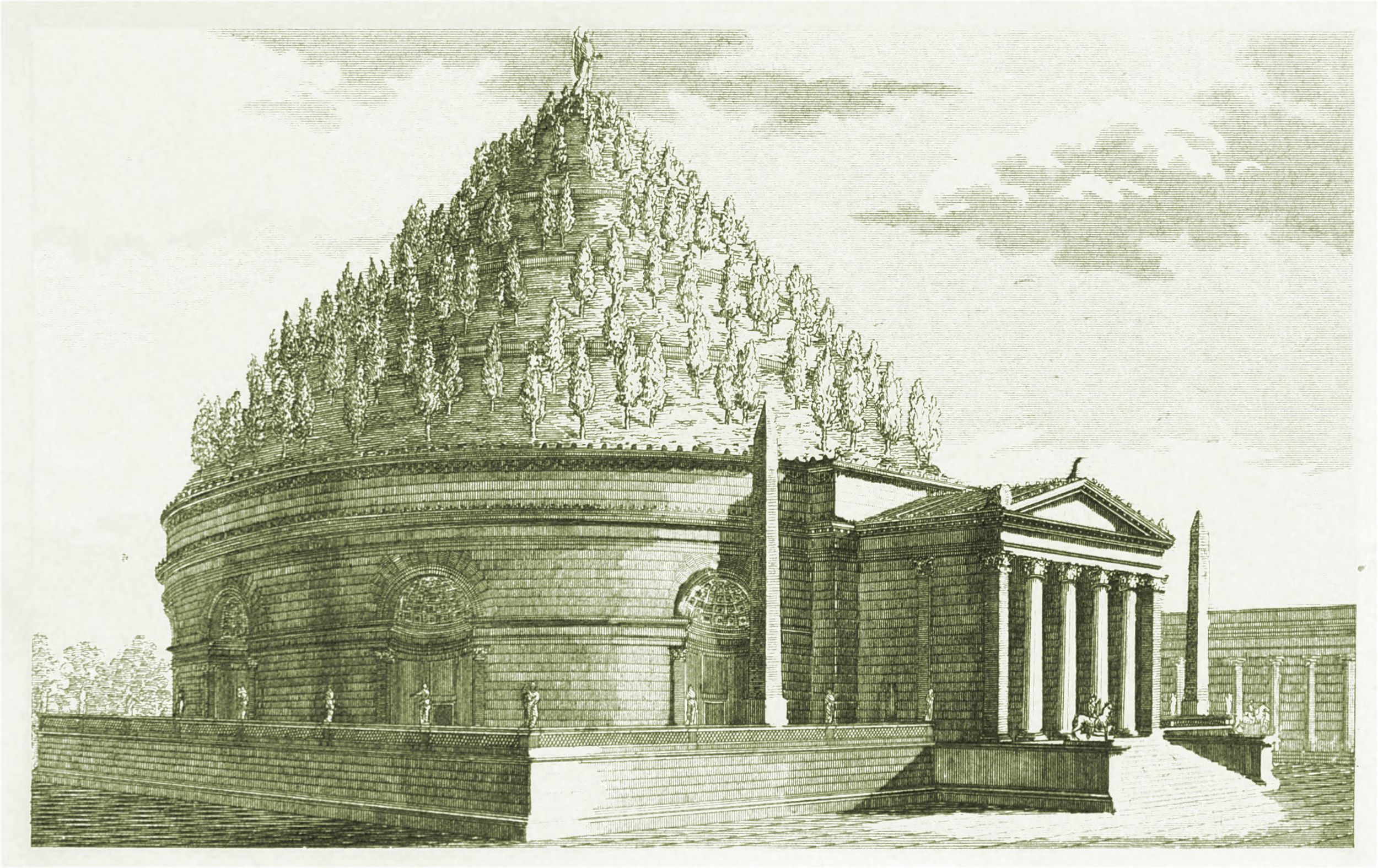

Приведем в пример проект "Монумента правителю великой империи" Ф.Жилли (конкурс французской Академии 1785 г.).

За гигантской аркой открывается окруженный обелисками периптер, один из обелисков оказывается точно в створе арки.

В другом примере - одном из ранних листов Пиранези - за аркой открывается величественная круглая площадь, которая является изображением Ада.

Что здесь обелиски - градостроительный акцент или символ смерти? И то, и другое.

Другой случай пересечения контекстов более конкретный. В 1762 г. Ф.Блондель оформил ворота кладбища Сен-Дени -

четыре обелиска с двух сторон (по два) фланкируют вход на кладбище. Погребальный смысл не вызывает сомнений. Абсолютно аналогичную композицию В.И.Баженов использует при оформлении входа в Михайловский замок в Петербурге. Перед нами прямая миграция форм при том, что смысл смерти во втором случае явно неуместен (не считать же, что Баженов, предвидя развитие событий, заранее символически поместил Павла I в месте последующей ликвидации).

Предшествующие рассуждения предприняты для уточнения парадокса. Итак, перед нами ситуация, в которой обелиск одновременно ничего не значит и является символом смерти; при этом контексты употреблений явно имеют тенденцию к пересечению. Для любого искусствоведа очевидно, что следует делать, столнувшись с подобным семиотическим безобразием. Следует рассмотреть историю его становления.

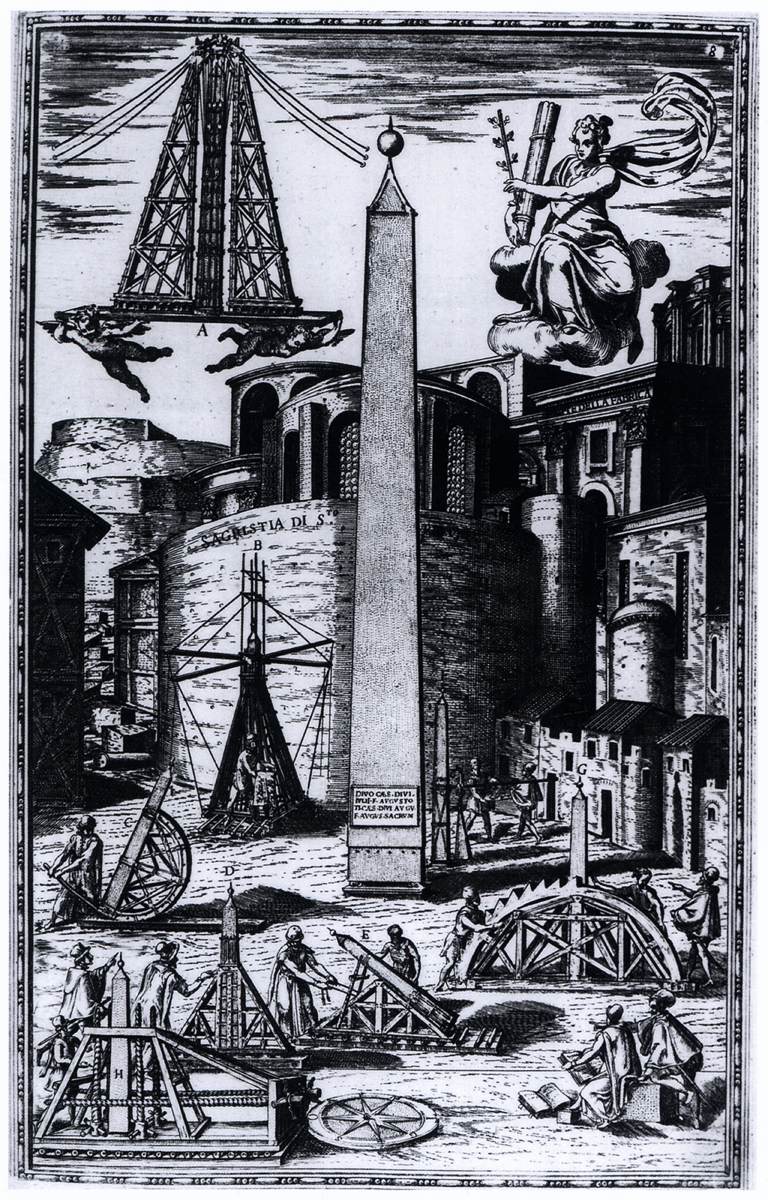

История обелиска как градостроительного акцента отличается приятной логичностью и отчетливостью. Ренессанс обратился к теме в общем контексте возрождения античности. Римские обелиски в большинстве своем лежали на земле, но некоторые еще стояли. Из них самый известный - ватиканский, располагавшийся, до того, как Бернини перенес его на площадь перед собором св.Петра рядом с ротондальными капеллами, которые были добавлены к старому собору Св.Петра с юга. В 1410-15 г. неизвесный автор XV века (так называемый Аnonimus Magliabecchiano, по названию кодекса) описывал два обелиска, один в земле у Porta Solaria, другой - наполовину заросший - на Circus Maximus[9]. Обелиск входит в "словарь" ренессансной придворной культуры - Пизанелло помещает изображение обелиска на медали в честь Иоанна VIII Палеолога, а у Филарете мы встречаем уже своеобразный панегирик обелиску - в своем трактате (1460-1464) он так расписал достоинства обелиска своему воображаемому герцогу, что тот повелел воздвигнуть один в свою честь. На понтификат Пия II (1458-1464) приходится первая попытка привести в порядок античные обелиски в Риме. Хрестоматийная акция по восстановлению обелисков Сикста V (первый Доменико Фонтана возводит 10 сентября 1586 г.),

положившая начало всей европейской обелискомании, развивает эту программу папы Пия.

То есть появление обелисков в городе есть просто возрождение облика античного Рима. Тогда обелиски должны быть исключены из "египетского" контекста и быть поняты как чисто римские формы. Однако реальная ситуация не столь проста. Весь этот период интереса к "римским" обелискам совпадает с началом интереса к Египту в целом.

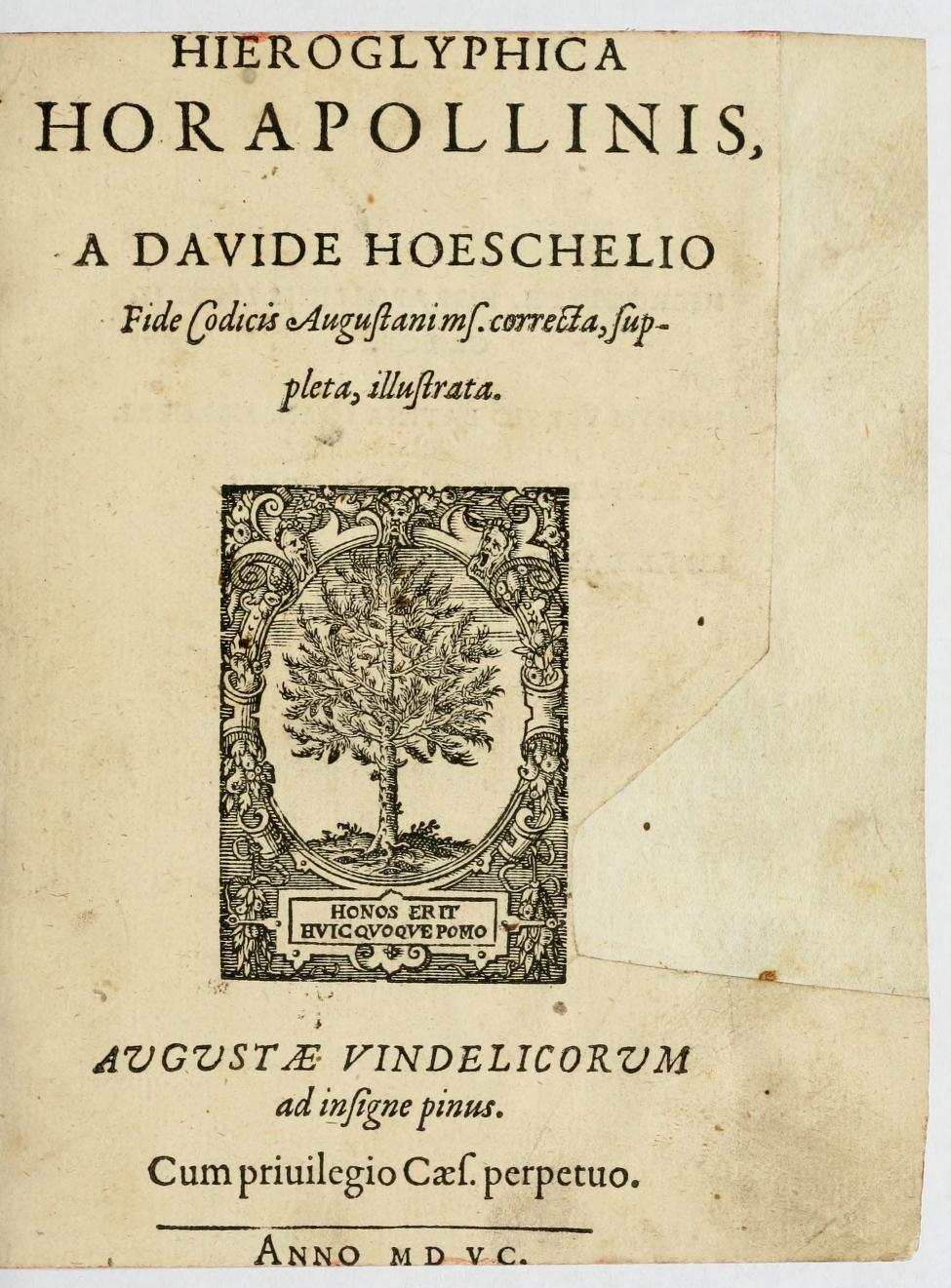

В 1419 г. Кристофо де Буонделмонте нашел греческий текст V века, посвященный египетским иероглифам (так называемый Horapollo).

Этот текст в 1463 г. М. Фичино

перевел на итальянский, в 1471 г. перевод был опубликован. Автор Horapollo уже не умел читать иероглифы и предлагал их символические интерпретации, что послужило отправной точкой для дальнейших многовековых спекуляций на эту тему. В 1499 г. фра Франческо Колонна в своем трактате "Сон Полифила",

дает описание путешествия в Египет, где герой сталкивается с пирамидой и обелиском (обелиск располагается на слоне, что послужило источником программы Бернини

, придуманной для него А.Кирхером[10],

автором многочисленных "египетских" трактатов). Далее трактаты о Египте появляются с завидной регулярностью.

Но этот египетский контекст вряд ли способен добавить что-то осмысленное к семантике обелиска. Египет в целом не только не отделялся от римской и греческой античности, но воспринимался как ее своеобразная квинтэссенция. В этом смысле показательна трактовка египетской темы двумя веками позднее в творчестве Пиранези.

Пиранези обратился к Египту как к аргументу в споре с англичанами-грекофилами (прежде всего - лордом Шарлемоном) по проблеме превосходства греческой античности над римской. Целью Пиранези было оспорить идею Винкельмана о происхождении римского искусства от греческого, и тем самым его вторичности. На роль прародителей римского гения он выдвинул этрусков, этрусское же искусство, по его мнению, происходило напрямую из Египта. Тем самым, возникла особая и самодостаточная линия развития: Египет - этруски - Рим[11]. Винкельмановская Греция счастливо исключалась из процесса.

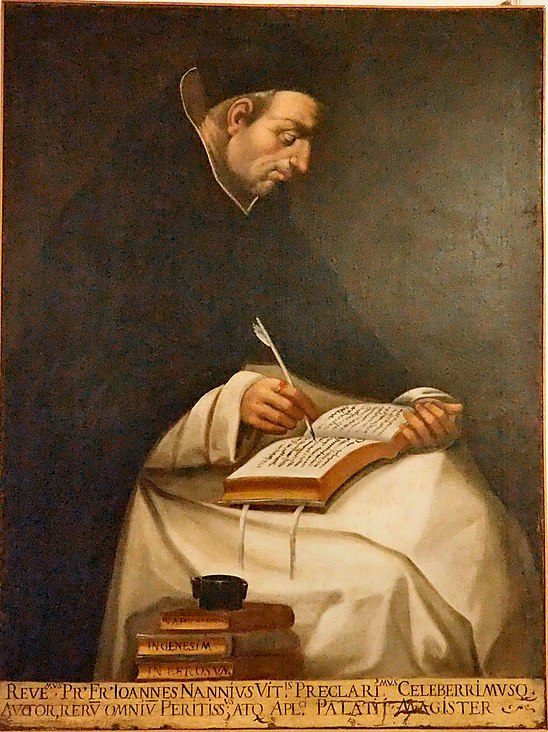

При всей фантастичности этих построений, Пиранези опирался на ренессансное понимание проблемы. Видимо, впервые идею связи "римляне-этруски-египтяне" выдвинул Нанни да Витербо.

Ему нужно было создать пристойную генеалогию семьи Борджиа. Получилось так: Боджиа через римлян и этрусков восходили напрямую к Осирису[12]. Такое происхождение являлось весьма почтенным. Почтенность была связана со статусом Египта в ренессансных штудиях.

Э.Иверсен, посвятивший специальное исследование проблеме интерпретации египетских иероглифов до их расшифроки, пишет: "Из раннегуманистических штудий греческой литературы и языка к концу XIV века постепенно возник новый образ Египта. <...> Представление о египетской культуре и ее значении полностью изменились. Гуманисты обнаружили, что самые известные и значительные представители греческой мысли и культуры - Солон, Пифагор, Платон и т.д. - ездили учиться в Египет"[13].

Тем самым Египет оказывался прародиной и источником самых основ античной мысли.

Все это прекрасно сответствует ситуации употребления обелиска в градостроительном искусстве. Это - возрождение римской традиции, которая вместе с тем осознается и как египетская постольку, поскольку сам Египет осознается как источник всей античной культуры и мудрости. Однако к погребальной сиволике обелиска это совершенно не подходит. По той простой причине, что в античности обелиски не употреблялись в качестве погребальных символов. Ничего тут не возрождалось.

Эту ситуацию следует признать уникальной. Возрождая обелиск как античную форму, Ренессанс вместе с тем придает ей совершенно новый смысл. При этом первые ренессансные обелиски-надгробия - это не известные и прославленные надгробия, наоборот, обелиски появляются на периферии. Г.Кольвин в своей книге "Архитектура и загробный мир"

приводит следующие примеры: "... В 1561 году надгробие, состоящие лишь из одного обелиска, было поставлено в соборе в Кремоне, в память кардинала, другой обелиск был возведен в соборе в Бордо, отмечая место захоронения сердца Антуана де Ноай (Noailles), который умер в 1562.

Во время похорон Микеланджело в Сан Лоренцо во Флоренции центральным элементом катафалка был большой обелиск. В Англии из самых ранних примеров свободно стоящий обелисков-надгробий следует назвать обелиск в честь леди Хейдон в церкви в Сакслинхаме, Норфолк,

воздвигнутый в 1593 г. и леди Хоби в Бишане, Беркшир (1605)"[14].

Серединой XVI века Колвин датирует и безымянный фантастический проект погребального сооружения из собрания лорда Коттона в Британской библиотеке. Колоссальный обелиск располагался на прямоугольном подиуме, внутри которого наподобие книг в шкафу располагались места для 62 покойников[15]. Трудно удержаться от замечания о том, что обелиск входит в сферу поисков довольно экстравагантных решений в погребальном деле. Не столь же, но все же экстравагантным типом надгробия остается обелиск и позднее. Характерно замечание, которое Дж.Вебб делает по поводу обелиска, поставленного в капелле, замысел которой принадлежал сэру Дж.Эшему - "это будет необычно и ново - что хорошо"[16].

Тем не менее такие надгробия все же достаточно употребительны - тот же Колвин приводит их во множестве и в XVII, и в XVIII вв., а на рубеже XVIII-XIX вв. в период новой египтомании, обелиски-надгробия становятся массовым материалом.

Проблема, однако, не в превращении обелиска в общеупотребительный надгробный символ, а в том, как вообще возникла ситуация, при которой обелиск вдруг появился на могиле, поскольку в античности обелиски не употреблялись как надгробия. Правда, у ренессансных мастеров были некоторые основания все же рассматривать обелиск как погребальный античный символ. Два обелиска располагались по сторонам от мавзолея Августа,

а ватиканский обелиск, по упоминавшейся легенде, содержал в своем навершии прах Цезаря. Но основания шаткие - легенда, на которую ссылается Г.Рублманн, сама могла сформироваться под воздействием представлений о погребальном смысле обелиска, что же касается мавзолея Августа, то здесь обелиски лишь участвуют в композиции и не являются прямым погребальным символом. Так или иначе, обелиски как надгробия - новация Ренессанса, при этом они появляются на периферии художественного процесса. Первое противоречит логике "возрождения", второе - логике художественной эволюции.

(Продолжение следует)

[1]Насколько можно судить, эта символика связана прежде всего с композицией из двух обелисков, фланкирующих портик храма, где обелиски символизируют собой два столба перед храмом Соломона. См. J. Makpherson. Jachin and Boaz and the Freemasons. - European Emblem: Selected Papers from the Glasgow Conference. N.-Y., 1987. Генезис этой композиции не имеет, по-видимому, никакого отношения к масонству и связано с двумя обелисками, фланкировавшими мавзолей Августа в Риме. Однако возможность ее масонской интерпретации этим фактом никак не отрицается.

[2]N. Pevzner, St. Lang. The Egyptian revival. - N.Pevzner. Studies in Art? architecture and design. Vol.1. N.-Y., 1968.

[3]См. Дени Холье. Кровавые воскресенья. - Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. Санкт-Петербург, 1994.

[4]Перуз

[5]E. Panofsky. Studies in Iconology. N.-Y., 1964, p.7.

[6]См. Г. Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.

[7]см. G. Rublmann. Die Nadeln des Pharao. Aegyptishe Obelisken und ihre Shicksale. Dresden, 1978. S.42.

[8]См. Г.И. Ревзин. "Мир иной" как мотив архитектурной иконографии. - Вопросы искусствознания, №2, 1995.

[9]N. Pevzner, op.cit., p.218-219

[10]См. W.S. Heksher. Bernini's Elephant and obelisk - "Art Bulletin, XXIV, 3, 1947.

[11]См. R. Carrot. The Egyptian revival. It's Sources, Monuments and Meaning. Berkley, 1978, p.22.

[12]N. Pevzner, op.cit, p.219.

[13]E. Iversen. Hieroglific Studies of the Renaissance. - The Burlington Magazine, january, 1958, p.15.

[14]H. Colvin. Architecture and the after-life. New Haven & London, 1991, p.341.

[15]Ibidem, p.307.

[16]Ibidem, p.341.