Разгадку этой ситуации дает исследование Дж.Ширмана посвященное рафаэлевской капеллы Киджи в Санта Мария дель Пополо[1].

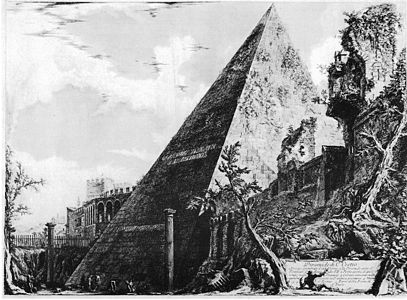

Новый тип надгробия, который появился здесь, едва ли можно назвать обелиском. На постаменте прямоугольной формы располагалось треугольное навершие, по форме своей больше напоминавшее пирамиду в ее римской интепретации (пирамиду Цестия). Ширман, между тем, показал, что эта форма понималась как обелиск, ибо иногда называлась пирамидой, а иногда - словом "colonna", которое в XVI веке являлось обычным названием для обелиска (заметим, что Певзнер и Ланг в упоминавшейся статье называют пирамиду Цестия формой промежуточной между пирамидой и обелиском[2]).

Этот новый тип надгробия "в античном вкусе" стал одной наиболее популярных схем как в барокко, так и в классицизме.

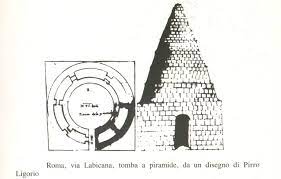

Итак, погребальная символика обелиска оказалась инвенцией Рафаэля, вызванной смешением обелиска и пирамиды. Это не было, однако, его индивидуальной ошибкой. Само расстояние между обелиском и пирамидой не было столь непроходимым, как это кажется нам. В роли промежуточного звена выступали римские надгробия, наследовавшие эллинистическую типологию. Это были высокие прямоугольные столбовидные сооружения, завешенные небольшими остроконечными пирамидами. Надгробия такого рода встречались близ Рима - они известны нам по рисункам Пирро Лигорио (на via Labicana)[3].

Их погребальная символика была связана в первую очередь с пирамидальной формой навершия, но в целом они могли пониматься как немного странные по форме приземистые столбы-обелиски. И погребальную символику обелиск получал через них.

Итак, генетически рассматриваемая ситуация предстала как следствие ошибки - обелиск и пирамида были поставлены в один ряд с промежуточной формой полуобелиска-полупирамиды. Эта ошибка и породила то семиотическое безобразие, которое мы описали в начале. Новоевропейский обелиск таким образом обозначает две различные вещи - с одной стороны собственно обелиск, с другой - пирамиду.

Что ж, обратимся к пирамиде. Что значит она?

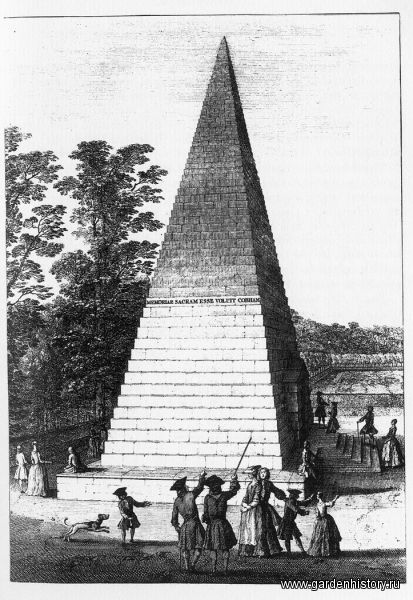

"Хотя после капеллы Киджи Рафаэля треугольный силуэт пирамиды постоянно использовался как фон для надгробий в храмах, первые свободно стоящие пирамиды в каячестве надгробий не используются ранее 1720-х гг.", - пишет Кольвин[4]. В 18 веке, однако, этот мотив становится популярным. В 1724 г. пирамида ставиться в память об убитых английских путешественниках недалеко от Кале, в 1729 г. устраивается пирамидальный мавзолей семейства Говард в имении Касл[5],

не позднее 1760 - пирамида на могиле Френсиса Доуса в Хэмпшире, в 1784 - пирамида принца Фридриха Гессенского в Вильгельмсбаде, копирующая пирамиду Цестия.

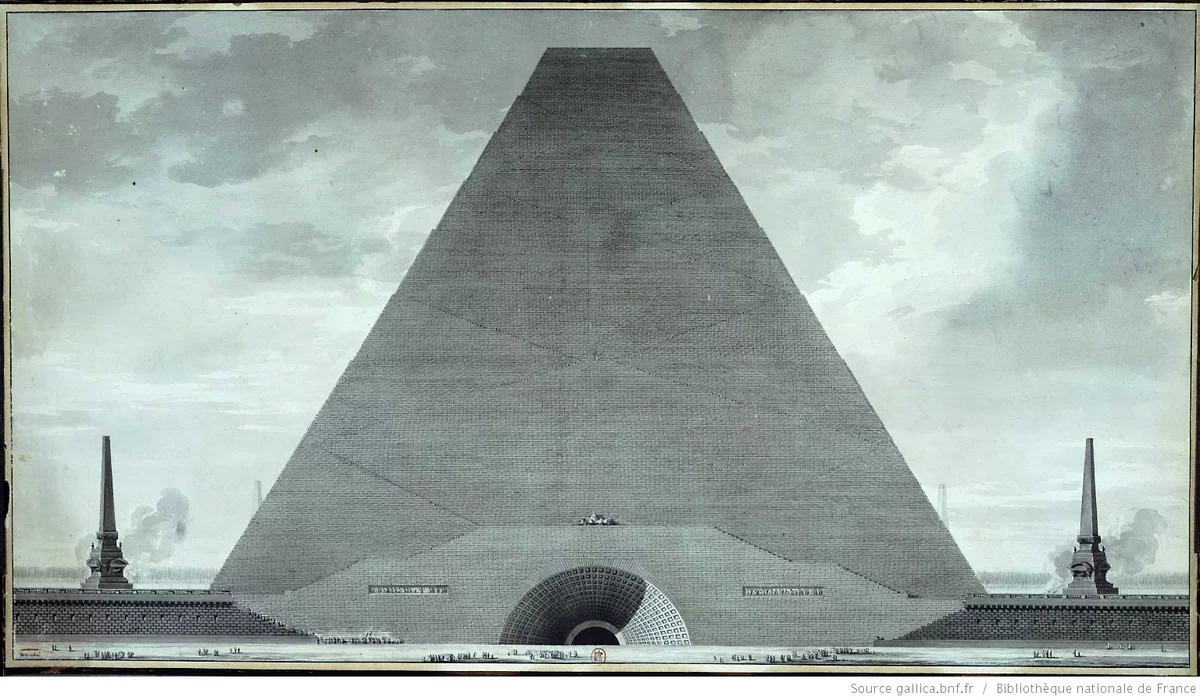

Идея становится популярной не только в Англии и Германии, но также - в кругу французских академистов. Начало последней линии, приведшей в конце XVIII века к грандиозным пирамидам бумажной архитектуры Э.Л.Булле,

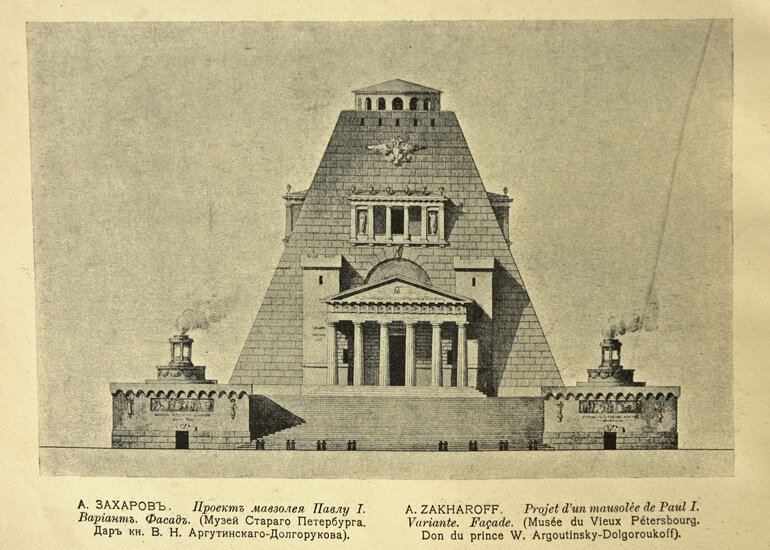

положил, по-видимому, Николя Этьен Жарден, поместив в сборнике гравюр, изданных им в Риме в 1765г., проект погребальной капеллы в форме пирамиды. Из этой же традиции впоследствии выросли и русские погребальные пирамиды - упомянем баженовский проект храма-памятника 1771 года, захаровский проект мавзолея Павла I в Павловске,

проект мавзолея Петра I А.И.Мельникова, мавзолей Бергов в Мартышкине А.Н.Воронихина,

алферовская пирамида в Казани в честь воинов, погибших при взятии города Иваном Грозным.

Некая странность присутсвует в этой чреде погребальных пирамид. Во-первых, они появляются достаточно поздно - позднее обелисков. Во-вторых, они не вполне надгробия. Чаще это кенотафы - сами останки погребенного находятся в других местах. Если погребальный смысл обелисков "заимствуется" от пирамид, то картина должна выглядеть иначе. Речь идет не о генетике - здесь происхождение смысла обелиска от путаницы между обелиском и пирамидой существенных сомнений не вызывает, - но о системе функционирования значений. Если мы пришли к констатации, что обелиск иногда выступает в значении пирамиды, а иногда - в значении градостроительного акцента, то тогда, наверное, само значение пирамиды должно быть четким и несомненным. А этого нет.

Практически одновременно с надгробиями в форме пирамид появляются и парковые павильоны тех же форм. Причем значения и здесь путаются. Пирамида, созданная Дж. Вэнбру в парке Стоу в Бекингемшире для лорда Кобема после смерти архитектора (1726) стала памятником ему - парковый павильон и надгробие явно перемешиваются.

История переосмысления этой пирамиды из павильона в памятник имеет отчасти карикатурное отражение на русской почве. Пирамида Стоу явилась образцом для нееловской пирамиды в Царском Селе (построенной в 1770-71 гг., разобранной в 1782 и заново отрстроенной Ч.Камероном в 1782). Позади этой пирамиды были устроены погребения комнатных собачек Екатерины II[6].

Обращает на себя внимание тот факт, что пирамида как надгробие появляется тогда, когда возникает идея захоронения в собственном саду, начало которой приходиться на те же 1720-е гг.[7] Это заставляет предположить, что семантика паркового павильона едва ли не первична, а погребение - уже приобретенное, вторичное значение. Тогда выстраивается следующая логика - сначала появляется пейзажный сад со своей системой павильонов, потом - поиски павильона, лучше других отвечающего идее погребения. Результат (один из результатов) - пирамида.

В пользу этого соображения говорит и тот факт, что до 1720-х гг. мы встречаем изображения пирамид в контексте идеального пейзажа или городского вида (в живописи[8] и сценографии) - важных источников мотивной структуры английского пейзажного парка[9]. Однако определенно утверждать, что функция паркового павильона предшествует надгробию нельзя. Всмпомним, что в течение всего XVII века пирамидальный фон используется в надгробиях, основанных на иконографической программе Рафаэля. Пирамида здесь путается с обелиском, но из этого не следует, что она перестает быть пирамидой.

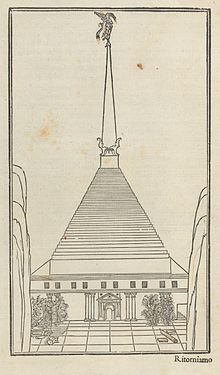

Источником программ идеальных видов, а также и парков, являлся уже упоминавшийся нами трактат фра Франческо Колонна "Сон Полифила". Полифил, совершая свое фантастическое путешествие, встречает среди прочего и пирамиду. "Сраженный величественным видом ее высокой вершины", он предается размышлениям о ее форме и понимает, что она есть символ течения Времени: Прошлого, Настоящего и Будущего, "ибо ни один смертный не может видеть одновременно две стороны пирамиды, подобно тому, как не может он совместить прошлое и настоящее и всякое время явлено ему строго в пределах одного из этих делений". Дальнейший ход рассуждений уводит героя к мыслям о быстротечности земного существования и слабости всех существ[10].

Эта фантастическая трактовка (у пирамиды получается три стороны) задает некое семантическое поле, в котором пребывает пирамида, и оно в равной степени подходит и для надгробия, и для парка. Стоит, впрочем, заметить, что она подходит для чего угодно. Мы уже говорили, что в Ренессансе Египет становится своего рода квинтэссенцией античной мудрости, можно сказать - мудрости вообще. Египетские иероглифы имели статус тайнописи, которой изложены самые захватывающие истины, поэтому стоило помыслить какую-нибудь такую истину и сразу же можно было предположить, что она-то как раз и записана этими иероглифами - расшифровка иероглифов и шла по этому увлекательному пути[11]. В этом смысле пирамида оказывается символом (или транслятором в пространство) какого-то запредельного тайного знания, а в чем именно знание заключается - не подлежит конкретизации. Впрочем, мотив быстротечности времени, который возникает в приведенных рассуждениях, позволяет связать пирамиду с идеей "vanitas".

Тем самым, мы получаем ситуацию двойного употребления пирамиды, в сущности тождественную ситуации с обелиском - надгробие и парковый акцент. Значения здесь не столь резко противопоставлены, мы находим условный общий знаменатель - "vanitas" - равно подходящий и парковому павильону, и надгробию. Кроме того на общем фоне близости семантики пейзажного парка и кладбища появление пирамиды, которая неясно что обозначает - то ли могила, то ли кентотаф, то ли парковый павильон - не кажется столь неуместным, как появление надгробия в центре площади. Но к этому общему знаменателю могут быть предъявлены свои претензии.

Во-первых, vanitas - традиционно ренессансно-барочный мотив, основное же развертывание коллизии пирамиды приходится на время классицизма. И во-вторых, некоторые примеры подходят под этот мотив с трудом. Не стоит говорить о собачках Екатерины II, хотя скорбь о тщете всего сущего над могилой собачки отдает "Смертью Фидельки" П.Федотова. Возьмем - пирамиды Н.Львова - хозяйственный Львов в собственной усадьбе устроил в пирамиде погреб для припасов. Эта постройка состояла из трех ярусов сводчатых помещений, внизу располагался ледник, а над ним - зала с изящно расписанными сводами, в которой Львов иногда принимал гостей. В начале 1800-х годов Львов повторил эту пирамиду в более монументальном варианте и без нижнего подземного яруса-ледника в усадьбе Митино. Ее функциональное назначение как погреба и одновременно парковой затеи, сохранилось и здесь. Если не предаваться глубоким размышлениям по поводу родственности слов "погреб" и "погребение" и архаической тождественности еды и смерти, то следует признать, что значение "vanitas" здесь как-то неуместно. Размышление о тщете всего сущего над погребом с припасами на наш наивный вгляд выглядит недостоверным. Скорее следует признать, что значение "vanitas" здесь теряется и пирамида понимается просто как принадлежность английского парка. То есть становится парковым акцентом - подобным обелиску на площади или в том же парке.

В случае с обелиском мы пришли к выводу о том, что иногда он означает самого себя, иногда - пирамиду. Теперь можно поменять их местами - сказать, что пирамида иногда выступает в собственном значении, иногда - в значении обелиска. В конце концов, нет ничего невозможного в том, чтобы представить себе пирамиду в центре площади (ср. пирамиду Пэя на площади перед Лувром, поставленную в очевидной связи с обелиском на площади Согласия).

Сделанный вывод более чем естественен в генетическом контексте - изначальной путаницы пирамиды и обелиска. С семиотической точки зрения они тем самым представляют собой вариант одного и того же знака. Но сделав этот вывод, мы тем самым должны признать поражение иконографического подхода. Ибо все иконографические разыскания приводят нас к той же парадоксальной ситуации, когда один и тот же знак означает смерть и ничего не означает (оказывается архитектурным акцентом).

Мы пришли к парадоксу, с которого начали. Единственным выходом из ситуации нам представляется попытка ответа на вопрос - что же скрыто за словами "градостроительный акцент", что означает обелиск на площади? Что означает знак, который ничего не означает?

Попробуем понять, чем различаются между собой площадь, на которой стоит обелиск, от той, на которой его нет. Ни в каком ином отношении - функциональном, формальном и т.д., кроме знакового, они между собой не различаются. Площадь, на которой расположен обелиск - им означена. То есть - перенесена в знаковое пространство, в пространство семиосферы.

Здесь впору заметить, что знак, который ничего не значит - не столь антисемиотическое явление, как может показаться на первый взгляд. В феноменологическом анализе - у Э.Гуссерля - это, напротив, центр семиозиса, для него как раз идеальным знаком является тот, который ничего не обозначает, значение которого - пусто[12]. Что, разумеется, вполне естественно для феноменологии, где конструкция "идеального знака" возникает как продукт процедуры редукции (отбрасывания) всех конкретных связей (смыслов) конкретного знака с целью понять суть самого феномена знаковости. Эта суть - трансляция из одного (означенного) пространства в другое (означающее), например, из реальности в язык. Идеальный знак тот, который ничего не значит, но является точкой такого перевода, местом перетекания реальности в семиозис.

Эти абстрактные для искусствоведа рассуждения имеют, тем не менее, отношение к художественной реальности. Площадь, на которой стоит обелиск, отличается от площади, на которой его нет, тем, что ее статус площади подчеркнут. Обелиск становится своеобразным пространственным восклицательным знаком, поставленным в центре площади специально для того, чтобы на это место обратили внимание. Словно боясь, что идущий по городу человек, поглошенный своим движением, не заметит, что перед ним не просто пространство для движения, но архитектуный ансамбль, архитектор ставит здесь обелиск. Этот обелиск переводит площадь из реальности материального пространства в реальность художественную, он призывает остановиться и оценить эту площадь не как физическую, но как метафизическую реальность, как искусство. Трудно удержаться от необязательной аналогии с надгробием с надписью "Прохожий, остановись!".

Приведенные феноменологические рассуждения об идеальном знаке на первый взгляд не касаются реальных знаков. Но для того, чтобы понять значение обелиска, необходимо ответить на вопрос о том, с какими реально функционируюшими знаками он может быть сопоставлен.

Вообще говоря, опыт знака, который ничего не значит, известен каждому человеку со школьным образованием - это математическая переменная, "икс", который принимает значение только в зависимости от контекста. Забавно сопоставить это с утверждением Панофского о том, что переменность значения - свойство символа именно в искусстве, сопоставление выглядит карикатурой на принцип проверки алгеброй гармонии. Однако "икс" не кажется нам подходящей аналогией для обелиска. В нем отсутствует указательная функция - присоединение к площади какого-то "икса" вместо прояснения ситуации прибавляет ей ненужной математической неопределенности.

Более точной аналогией нам кажутся указательные местоимения естественного языка, вроде слова "это". Обелиск и говорит -"это", указывая на площадь. Его функция - в этом указании, даже именно в произнесении, ибо оно как раз и переводит площадь из физической реальности в речевую. В лингвистике указательные местоимения включены в класс так называемых "дейксисов", куда входит достаточно широкий ряд явлений от личных местоимений до глагольных категорий[13]. Они не имеют никакого определенного значения и означают то, на что указывают в момент говорения. Если мы говорим слово "это", указывая, скажем, на дом, то значением этого слова будет вот этот самый дом. И если обелиск, стоя на площади перед собором св.Петра, имеет своей функцией указание на эту площадь, то значением обелиска будет вот эта самая площадь. Это и есть тот знаковый смысл который стоит за понятием "градостроительный акцент".

Выстраивая настоящую работу на принципе диалога между лингвистическими и искусствоведческими методами, мы в итоге оказываемся в двойственной ситуации. Насколько нам известно, мы впервые переносим проблематику дейксиса в искусствознание и указываем на принципиально новый для исследования искусства класс значений. С другой стороны, для лингвистики все предшествующие рассуждения - тривиальный набор школьных трюизмов. Но, как нам представляется, этот перенос все же может привести к нетривиальным результатам.

Эта нетривиальность возникает как комбинация двух проблем. Во-первых, анализ градостроительной функции обелиска был предпринят нами для того, чтобы ответить на вопрос о том, как обелиск одновременно может выступать в двух контекстах - города и кладбища. После сказанного мы можем переформулировать вопрос так - как может обелиск одновременно быть знаком смерти и дейксисом. Нельзя, впрочем, сказать, что такая переформулировка разрешает проблему - невозможно представить себе, чтобы в естественном языке слово "смерть" означало указательное местоимение.

Вторая проблема заключается в том, что предпринятый нами анализ полностью внеисторичен. Чисто логически мы выяснили, что обелиск обладает смыслом идеального знака в его гуссерлевском понимании. Теперь скажем, что чисто исторически это невозможно.

М.Фуко в своей классической теперь работе "Слова и вещи"[14]

показал, что сама структура семиозиса, взаимоотношения означающего и означаемого, исторична и меняется от эпохи к эпохе. Гуссерлевская конструкция идеального знака высторена на презумпции того, что изначально существуют два автономных пространства - реальности и знаковое, - а знак является транслятором из одного в дургое. Однако, как показал Фуко, этот постулат есть экспликация достаточно поздней - начиная с XVIII века - интуиции знака. Ренессансный знак ни в коем случае не предполагал автономного существования двух различных пространств.

Знак был связан с означаемым тесными вещественными отношениями. Он означал свой смысл подобно тому, как торчащая над водой часть айсберга "означает" ту часть, которая погружена в воду, означающее и означаемое представляли собой единое едва ли не вещественное целое. Знаковое, семиотическое пространство, оказывалось продолжением, частью реального, собственно двух различныз пространств здеь и не было. Анализируя ту же материю, А.Ахутин приводит в пример описание орла в энциклопедии Альдрованди: размножение и питание этой птицы даны в один ряд с символикой орла, символика - часть реальности в ряду других частей, нечто абсолютно непредставимое в сегодняшней структуре знания[15].

В подобной семиотической структуре возможны лишь символы в традиционном искусствоведческом понимании (свет, проходящий через стекло, но его не разбивающий, означает непорочное зачатие в силу физического изоморфизма процессов), но ни в коем случае не знаки в "идеальном смысле", знаки с пустым значением. И с другой стороны, наш вывод о том, что обелиск - это дейксис, не вызывает у нас сомнений. И значит, что реальная площадь, становясь значением обелиска, тем самым переносится из реального пространства в знаковое. То есть, с одной стороны обелиск переводит площадь из актуальной реальности в семиотическую, а с другой - никакой автономной семиотической реальности в эту эпоху нет. Как это возможно?

Для того, чтобы это стало возможным, необходимы следующие условия. Во-первых, должно все же существовать какое-то другое, отграниченное от реального, пространство, куда площадь все-таки "перенесли". Во-вторых, обелиск должен быть связан с эти пространством той "непосредственной" связью (подобно верхушке айсберга), которая характерна для ренессансного знака. В-третьих коль скоро значение обелиска "пусто", то сущностной характеристикой этого пространства является "пустота", которая и перетекает в значение обелиска.

Такое пространство трудно помыслить, но здесь - момент разрешения нашего парадокса.

Обелиск - не только дейксис, но и надгробие. То есть за ним открывается пространство и совершенно реальное, и вместе с тем, абсолютно запредельное нам - "мир иной". Значение смерти - это значение небытия, ничто. Знак, причастный к означению "ничто" и является тем единственным, который может не обозначать ничего. Из этого следует чрезвычайно важный вывод. Куда, в какое пространство переводит в таком случае дейксис то, на что он указывает? Знак здесь оказывается такой структурой, в которой означающее располагается в здешней, посюсторонней реальности, а означаемое - в "мире ином". То есть - знаковое пространство оказывается тождественным пространству "мира иного".

Полученный результат кажется довольно странным - мрачноватое утверждение о том, что все смыслы живут в "мире ином", так сказать, за чертой смерти, вряд ли соответсвует нашей повседневной интуиции. Тем не менее то, что в разобранном случае происходит именно эта трансформация - "мира иного" в семиотическое пространство, кажется нам несомненным. Важно оценить степень уникальности этой трансформации.

С одной стороны, она уникальна потому, что только архитектура сталкивается с ситуацией изначального отсутствия пространства знаковости, семиосферы. В отличие от живописи, где это пространство задано плоскостью, или, тем более, словесных искусств, архитектура расположена в физической реальности. Тем самым только она сталкивается с необходимостью эту знаковую сферу создавать, с необходимостью подыскивать ей пространственный аналог.

Но с другой стороны, эта уникальность опирается, как кажется, на некую базовой культурной схеме. Родство сфер знаковости, художественности, высшей мудрости и смерти - один из лейтмотивов европейской - "фаустовской" в шпенглеровском смысле - культуры. Напомним, что все эти сферы так или иначе возникали в нашем разговоре о семантике обелиска, ибо Египет начиная с Ренессанса и вплоть до расшифровки иероглифов и связывался со всей гаммой этих значений. Но почему, собственно, эти сферы родственны? Называя их "пространствами", мы не задумываемся над тем, как это соотносятся с реальным человеческим пространственным опытом - как будто речь идет о математической абстракции n-пространств. Но почему бы не задуматься? Тогда оказывается, что та неосознаваемая пространственная интуиция, которая является несущей конструкцией разделения мира на "физику" и "метафизику" (в том числе на "мир и семиосферу") - это интуиция "мира этого" и "мира иного". Поэтому любое метафизическое (и любое знаковое пространство) будет нести в себе привкус смерти, тайны и вечности, а за любым знаком мы неосознанно будем искать какой-то высший смысл.

Рассматривая "Иконостас" П.Флоренского,

А. Михайлов пишет "В центре самой книги встает проблема знака <...> Что понимается тут под "знаком", зависит от <...> того, как именно размещается он в традиции самого существенного философского мышления. <...> Эта традиция простирается от Гераклита до Хайдеггера <...> Граница между сущностью и явлением проходит поперек мира и совпадает с границей "этого" и "того" мира. <...> всякое поступающее "оттуда" в "этот" мир сообщение <...> становится знаком (курсив автора)"[16].

Обелиск просто оказывается пограничным столбом между этими двумя мирами, именно это позволяет ему выполнять функцию надгробия и дейксиса. Как представляется, если вводить категорию дейксических структур в градостроительстве, то все они должны иметь аналогичный генезис.

В качестве еще одного примера назовем Арку.

[1]См. J. Shearman. The Chigi Chapel in Santa Maria del Popolo. - Journal of the Warburg & Courtauld Institute, 24, 1961.

[2]N. Pevzner, op.cit, p.218.

[3]См. H. Colvin, op.cit., p.284.

[4]H. Colvin, op.cit., p.337

[5]Ф. Арьес. "Человек перед лицом смерти" М., 1992, с. 297

[6]П. Хейден. "Русское Стоу" - "Архив архитектуры". Вып.I., М., 1992.

[7]Ф. Арьес, цит.соч., с.297 и сл.

[8]Ср. у Н. Пуссена "Отдых на пути в Египет" (1657), его же "Спасение Моисея", где пирамиды в принципе обусловлены сюжетом, но также и в других сценах - "Избиение младенцев" (1620), "Луций Альба уступает весталкам свою повозку". Ср. ранее - "Введение во храм" Тициана.

[9]N. Pevzner. The genesis of the Picturesque. // Idem. Studies in art, architectute and design. N.-Y., 1968

[11]См. E. Iversen. The Myth of Egypt and its Hierogliphs. Copenhagen, 1961.

[12]Анализ проблемы см. П. Рикер. Конфликт интерпретаций. М., 1994, с.

[13] от греч. deixis - "указание". См. Дж. Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.

[14]См. М.Фуко. Слова и вещи. М., 1994.

[15]См. А. Ахутин. "Фюсис" и натура. М., 1982.

[16]А. Михайлов. О. Павел Флоренский как философ границы. - Вопросы искусствознания, №4, 1994, с.40-41.