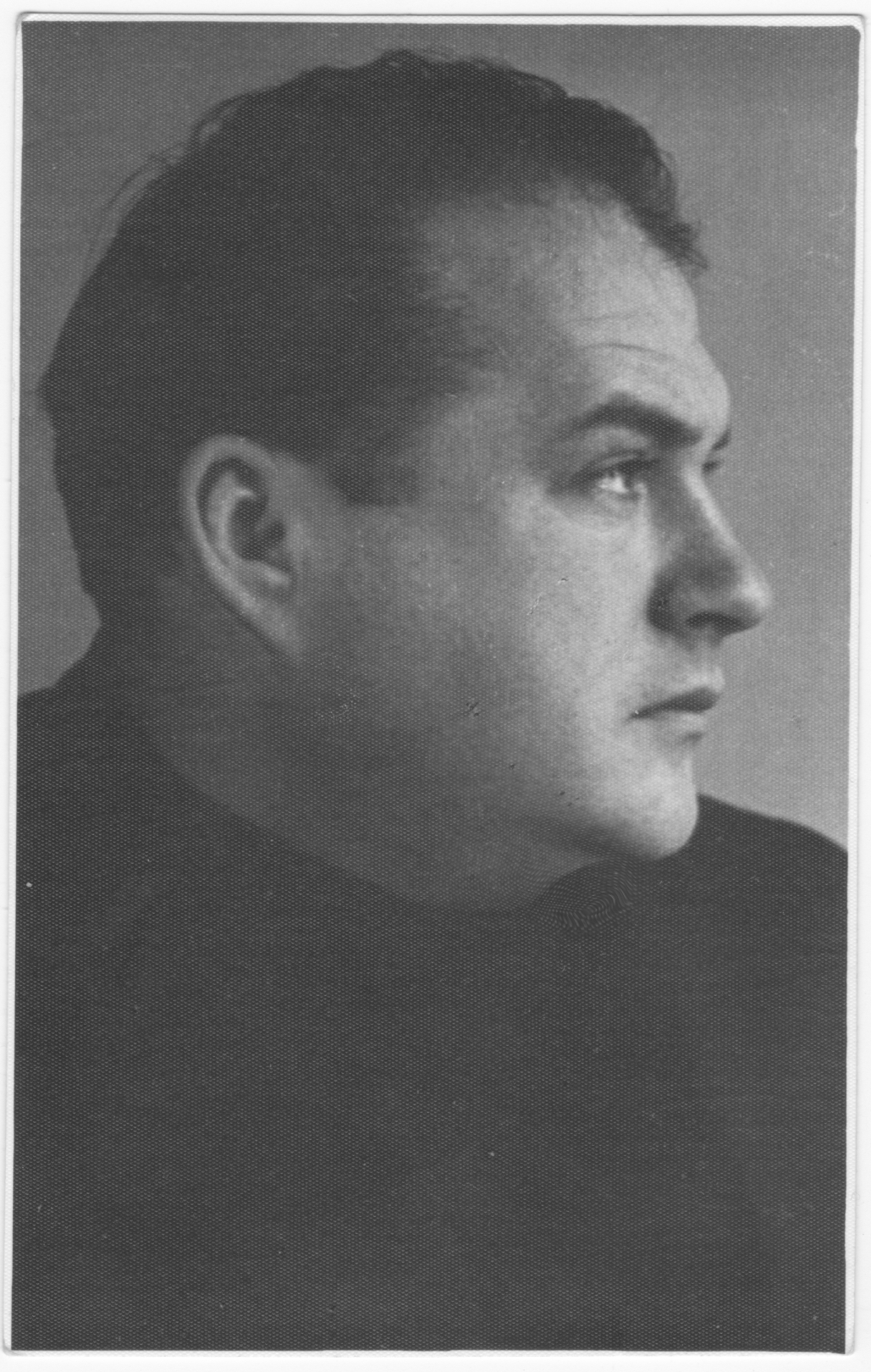

Исполняется сто лет поэту Евгению Михайловичу Винокурову (22.10.1925–23.01.1993). Еще в середине 1960-х, в пору отрочества, из всех поэтов «военного поколения» (Б. Окуджава, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, Н. Коржавин, А. Межиров) я выделил именно Евгения Винокурова. Он воспринимался как законный наследник жанра «философской лирики», освящённой именами Е. Баратынского, Ф. Тютчева, Н. Заболоцкого. Но у Винокурова философия, в духе времени, заземлена: она исходит не из натурфилософии, не из мифов или религий, не из вечных вопросов метафизики, а из повседневности — из того самого «сора», из которого, по Ахматовой, растут стихи, и в данном случае — философские. Винокуров умеет находить ситуации, где вопросы бытия встают из гущи будней: они лежат не в основании, а на пределе вещей; ими не начинают, но ими кончают — или через них открывают бесконечность. «Порой в гостях за чашкой чая, / вращая ложечкой лимон, /я вздрогну, втайне ощущая / мир вечности, полёт времен…»

Метод Винокурова можно назвать феноменологией быта. Его лирический герой застигнут метафизикой врасплох: над дымной речкой, за стаканом чая, в кафе или в кино, в очереди к фанерному ларьку... Винокуров — стоик, но его стоицизм особого рода: не героический, а бытовой: стоицизм кухни, стирки, очереди, коммунальной квартиры — стоицизм скромного сопротивления распаду смысла.

Возможность вернуться в быт и философски осознать его ценность досталась военному поколению дорогой ценой. Винокуров ушел из 10 класса школы в артиллерийское училище, а потом сразу на фронт — девятнадцатилетним командиром взвода. Но никаких побед и красот, вообще никаких героических батальных сцен у Винокурова не найти, скорее, война — это царство мертвых, её образ — «толпа кровавых незабудок» у лица мертвеца с выколотым на руке именем «Надя» (всё, что остается от надежды). Это поколение увидело, как «мир прост» — в своей хищной наготе, когда сняты все культурные покровы и остаётся только «еда и женщина», «нож, оголяемый для драки».

В «Потере пафоса» Винокуров дает диагноз послевоенному времени: «Всё на месте, как было. Но пафос исчез!» Это не ностальгия по высокому стилю, а констатация сдвига: мир лишился вертикали. Пройдя войну, человек возвращается в мир, где есть соблазн заменить пафос тотальной иронией. Но ирония, по Винокурову, это только горчица, приправа; остаётся однако вопрос: к чему, где настоящее меню? Как «стать высоким, когда быть высоким нельзя?» У Винокурова ответ не в бунте и не в абсурде, а в тихом согласии-преодолении — как в стихотворении о парашютисте, который вдруг обнаружил, что парашют не раскрывается: «Стать в жизни впервые спокойным и падать /В обнимку с всемирною пустотой».

Винокуров создал в поэзии модель философской лирики без пророчества, без проповеди, без метафизических порывов. В эпоху, когда любое высказывание рискует быть неправильно понятым, его стратегия философской партизанщины хитра и обаятельна: мысль прячется в быту, метафизика маскируется под физику, экзистенциальные вопросы задаются исподволь — между строк о потрескавшемся лаке и остывшем чае. Винокуровский вопрос и сейчас тревожит: как в немыслимых обстоятельствах сохранить достоинство мысли, не впадая ни в пафос, ни в цинизм?

Незабудки

В шинельке драной,

Без обуток

Я помню в поле мертвеца.

Толпа кровавых незабудок

Стояла около лица.

Мертвец лежал недвижно,

Глядя,

Как медлил коршун вдалеке…

И было выколото

«Надя»

На обескровленной руке.

1957

Простота

Был мир пред нами обнажён,

Как жуткий быт семьи в бараке

Иль как холодный,

из ножон,

Нож, оголяемый для драки.

Еда и женщина!..

Сняты

Покровы с жизни.

В резком свете

Мир прост!

Ужасней простоты

Нет ничего на этом свете.

Мы шли. Дорога далека!

Держались мы тогда непрочной,

Мгновенной сложности цветка

И синей звездочки полночной

1959

***

Мир разложил на части Пикассо.

Он плоть содрал с вещей.

Так бьют посуду!

На дыбу мир! Скорей! На колесо!

Повсюду щепки. Черепки повсюду!

Устал. Пошел пройтись на полчаса.

- Эх, чтоб еще! - Весёлой полон

злобой,

Глядит: кафе. Зашел. Глядит: слеза.

Слеза стекает...

Разложи! Попробуй!

1961

Потеря пафоса

Лёгким горлом поётся сегодня

на клиросе певчим.

А в подвалах горит

воспалённость на лицах гуляк.

Только ночь холодна,

только ночи похвастаться нечем.

И на древнем барокко потрескался лак.

Где же пафос достать?

Может, дать объявленье в газету?

Где простёртые длани?

Где молний удар из очес?

Люди мерно жуют, путешествуют, ссорятся.

Нету!

Всё на месте, как было. Но пафос исчез!

Как случилось,

что пафоса вдруг оскудели запасы?

Не запасы урана. И не запасы угля…

И выходит актёр.

И, как фокусник, делает пассы,

И уходит он, зала не расшевеля.

А чего там кричать? Ну, чего горячиться?

Ироничность и тонкость?

Да я ведь их тоже ценю.

Но нельзя же иронией жить!

Это только горчица,

Лишь приправа,

а, собственно, где же меню?

Прежде, словно меха, раздувавшие горны,

Поднимались манишки.

Но пафоса нет и следа.

Ведь летящие волосы

нынче и ложны и вздорны?

Пафос вышел,

как в трещинку тихо выходит вода.

Писем пылких не шлите.

Бросайте сухую открытку.

Не летите стремглав,

а ползите, слегка тормозя…

Тот поплатится жизнью,

кто сделать способен попытку

Стать высоким,

когда быть высоким нельзя.

1965

Жизнь

Человек пошёл один по свету...

Поднял ворот, запахнул полу.

Прикурил, сутулясь, сигарету,

cтав спиною к ветру, на углу.

Плюнул в речку дымную c помоста.

Не спеша, лениво, не со зла.

Ничего и не случилось,

просто

наконец почувствовал: прошла...

1972

Слава

Ну кто из нас не бредил славой?!

Так ждут в тоске у кабака

С башкою пьяной и шалавой

Замызганного пятака.

И я переводил чернила

Во тьме чердачного угла…

Она мне долю отравила

И ядом в плоть мою вошла.

Во мраке к солнцу шёл безвестной

Тропой, срываясь, одинок,

Когда безславье смертной бездной

Чернело возле самых ног.

Она моею стать могла бы,

Когда б ещё один прыжок!..

И раскалённый уголь славы,

Шипя, ладонь мою прожёг.

И зуд её, стыдней, чем похоть,

Страшней, чем на зрачке пятно!

Она ж как этот самый локоть,

Что укусить нам не дано.

И сколько мальчиков, сгорая,

Погибло, вскинув руки к ней!..

А кто ж вошёл в те двери рая,

В тот сонм классических теней?

Кто ж отхлебнул от этой чарки?..

Кто будет в зелени густой

Один стоять, сутулясь, в парке

Над городскою суетой?

1975