Первая версия этого текста была написана 20 февраля 2020 года, в день столетия Семёна Израилевича Фрейлиха. Я снова обратился к ней в канун 15 февраля 2025-го –когда исполнилось 20 лет с его кончины.

Я провёл в беседах с Фрейлихом только один день, т. е. по большому счёту, разминулся с ним в жизни.

Трудно с этим примириться. Почему мы всегда опаздываем? Почему бы не завязать дружбу сразу, как только я узнал, что киносценарист, искусствовед, теоретик кино Семён Израилевич Фрейлих окончил в 1937 году ту самую школу, в которой десятилетия спустя учился я сам? И ведь уже из первого телефонного разговора в середине 1990-х гг., из его реакции на слова, что я из Рязани – «Ах вы мой дорогой» – было ясно, насколько этот человек широк, щедр, дружелюбен, заинтересован в общении.

Но даже поселив образ Фрейлиха в своём сердце, другими глазами перечитывая его тексты и пересматривая его фильмы, я всё чего-то выжидал. Момента, когда на первом кинофестивале «Окраина» мы присудим Фрейлиху приз за вклад в киноискусство и необходимость вручить его станет поводом для визита?

До какой же степени мы пленники условностей.

Ведь когда встреча наконец произошла, оказалось, что спустя годы Фрейлих помнил тот звонок, был открыт, нуждался в людях, готов был непрерывно их одаривать, а Рязань любил так сильно, как она, сегодняшняя, быть может, и не вполне этого достойна. Ведь на мемориальной доске, появившейся на стене нашей школы в 2008 году, нашлось место даже для ныне здравствующих персон, а Фрейлиха, лучшего выпускника 1930-х годов, единственного рязанца, поступившего в легендарный ИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского), лауреата Государственной премии СССР упомянуть не изволили. С тех пор я прохожу мимо этой школы как мимо чужого места.

Да, открытка дореволюционная, но бывшая женская гимназия Екимецкой, ставшая советской школой имени Горького (а старинная Мясницкая тогда же стала улицей Горького), выглядела так же и во времена Фрейлиха, а соседний дом справа и я ещё застал. В нём жила мать Героя Советского Союза Леонида Рытикова, повторившего подвиг Александра Матросова. Отдельную мемориальную доску Рытикова тоже содрали в 2008 году, вписав его фамилию – мелкими буквами – на коллективную.

Мимо этого дома каждый учебный день и проходил в 1920-30-е гг. со своей родной улицы Хлебной (ныне Маяковского) будущий фронтовой разведчик и поэт, теоретик и драматург, сильный и благородный человек Семён Фрейлих.

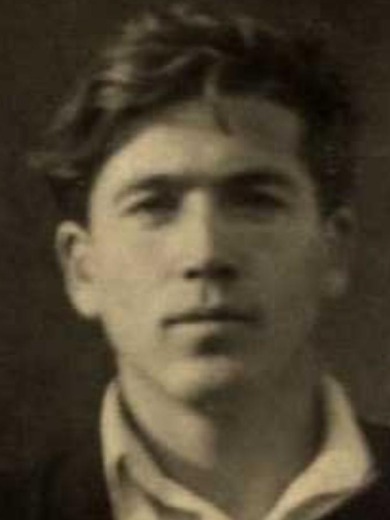

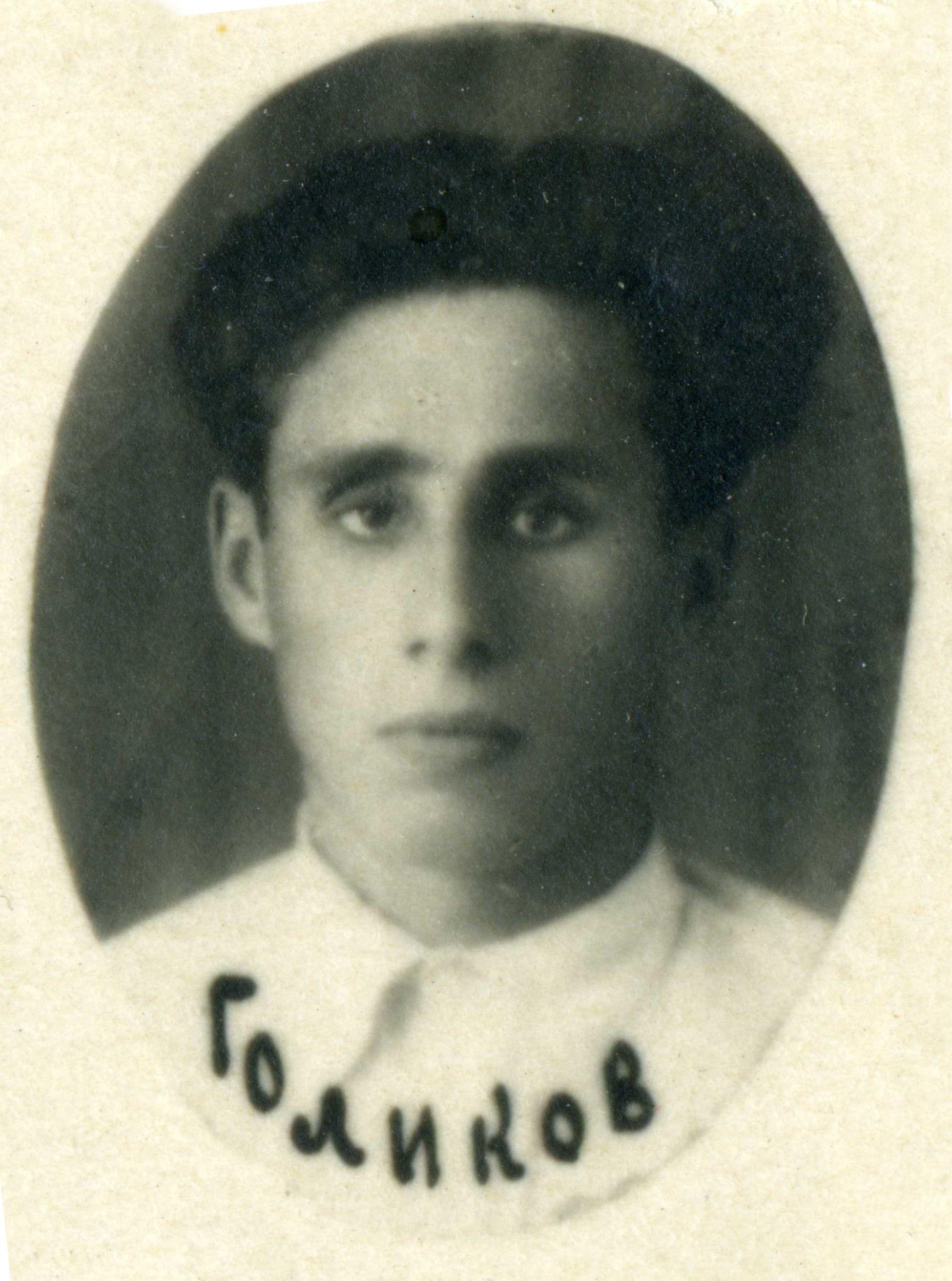

Таким он был летом 1936-го за год до окончания (с отличием, разумеется) школы. В интернете очень мало изображений Фрейлиха, иногда за него выдают совершенно других людей в военной форме (даже Мехлиса), а уж юношеских и вовсе никто не видел. Эту мне передал сам Семён Израилевич.

Солотча; где-то неподалёку, наверное, ходят по грибы или рыбачат Паустовский с Гайдаром, но 16-летний пионервожатый Сёма Фрейлих про это не знает, как не знает, что в 1937 у него арестуют отца, а мать упадёт перед ним на колени, беря клятву не мстить доносчику – чтобы не потерять навсегда и сына.

Да и много чего ещё впереди. Вся жизнь.

Как это было! Как совпало – Война, беда, мечта и юность! – напишет однокашник Фрейлиха по ИФЛИ Давид Самойлов.

А это сам Фрейлих:

«Финская война показала, что война с немцем будет затяжной, жестокой, долгой. Почему же мы в военкоматы бросились, в том числе и те из нас, чьи отцы были в 37-м репрессированы? Поколение не хотело для себя привилегий, нам стыдно было не разделить тяготы миллионов и миллионов. В жертвенности поколение нашло нравственное удовлетворение, даже счастье. Это стало духовным капиталом, на проценты которого общество может существовать, пока жив будет хоть один участник Великой Отечественной войны».

И ещё:

«Теперь, на старости лет я понимаю, что прошёл в жизни два университета. Один - Московский Институт Истории, Философии и Литературы. Другим университетом стал для меня взвод пешей разведки».

А что такое пешая разведка?

«Во взводе должно было быть сорок пять человек. Но никогда в наличии не бывало больше пятнадцати-восемнадцати человек. Взвод таял как льдина, оторвавшаяся от припая. Что из того, что взвод дислоцируется в районе штаба полка. Зато появлялся он на переднем крае не для того, чтобы засесть в окопе полного профиля, откуда можно по ходу сообщения и в блиндаж сбегать, чтобы погреться у раскалённой печурки. В отпущенное время темноты взвод лезет на рожон, рыщет у переднего края немцев, чтобы пробуравиться, проползти на брюхе к нему, надо запомнить проходы, проделанные через минное поле и проволоку, чтоб вернуться, вернуться не с пустыми руками, а между тем никогда не известно, чем кончится: ты возьмёшь или тебя возьмут».

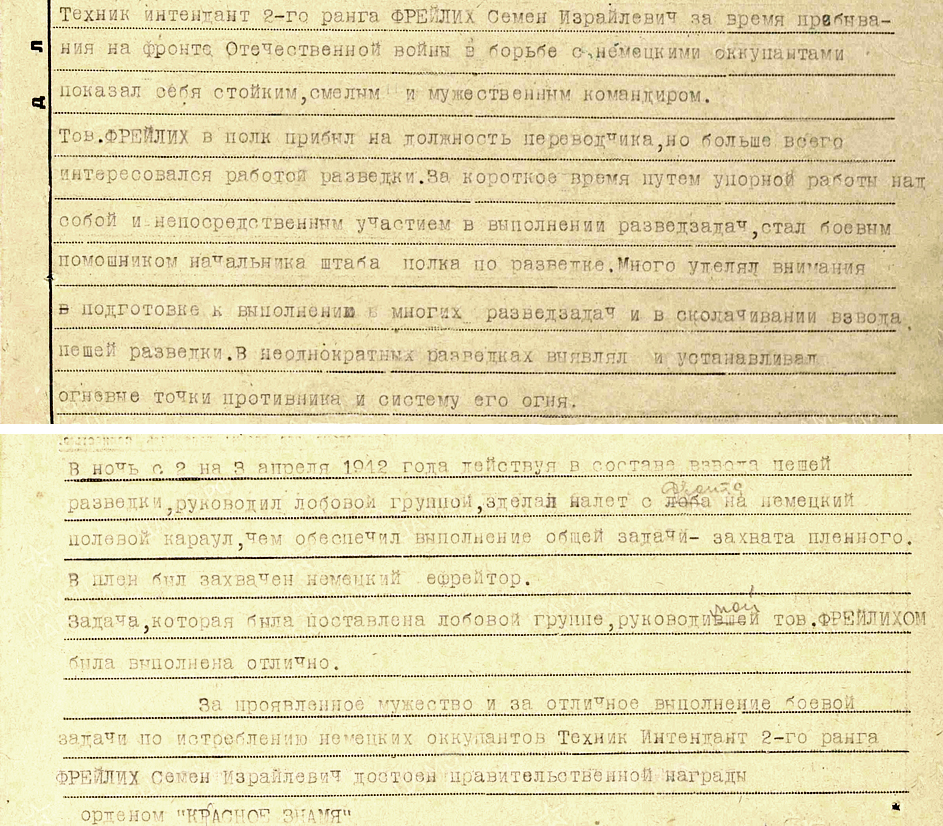

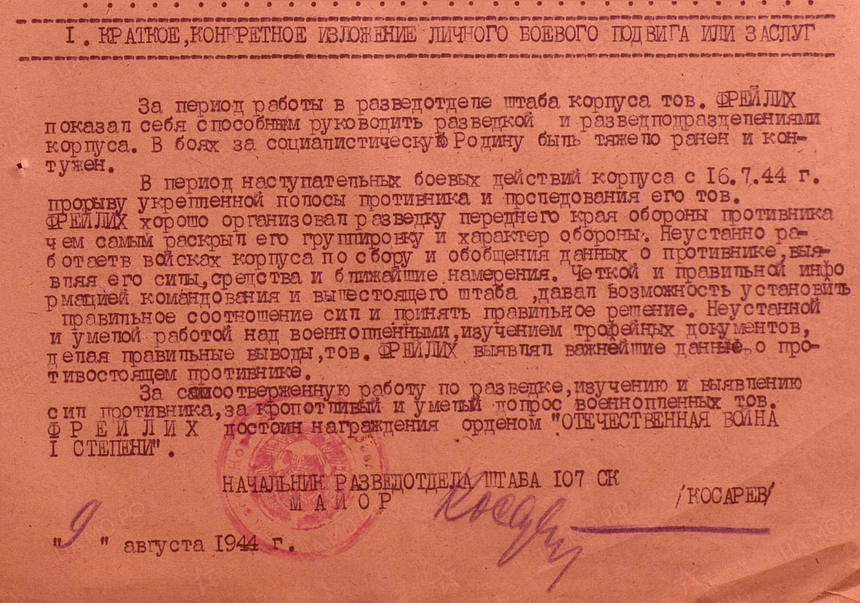

Как проходила эта вторая учёба вчерашнего студента-ифлийца, рассказывают наградные листы.

«Техник-интендант 2-го ранга Фрейлих Семён Израйлевич за время пребывания на фронте Отечественной войны в борьбе с немецкими оккупантами показал себя стойким, смелым и мужественным командиром.

Тов. Фрейлих в полк прибыл на должность переводчика, но больше всего интересовался работой разведки. За короткое время путём упорной работы над собой и непосредственным участием в выполнении разведзадач, стал боевым помощником начальника штаба полка по разведке. Много уделял внимания подготовке к выполнению многих разведзадач и в сколачивании взвода пешей разведки. В неоднократных разведках выявлял и устанавливал огневые точки противника и систему его огня.

В ночь с 2 на 3 апреля 1942 года, действуя в составе взвода пешей разведки, руководил лобовой группой, сделал налёт с фронта на немецкий полевой караул, чем обеспечил выполнение общей задачи – захвата пленного. В плен был захвачен немецкий ефрейтор.

Задача, которая была поставлена лобовой группе, руководимой тов. Фрейлихом была выполнена отлично.

За проявленное мужество и за отличное выполнение боевой задачи по истреблению немецких оккупантов Техник-Интендант 2-го ранга Фрейлих Семён Израйлевич достоин правительственной награды орденом «Красное Знамя».

Пленённый ефрейтор (звали его Альфред Бёч и он оказался – бывает же такое – полным ровесником Фрейлиха: родился 20 февраля 1920 года) был из дивизии «Enzian» и подтвердил, что 4-я горнопехотная дивизия Вермахта только что прибыла на передовую. Это было важной информацией, означавшей, что немцы нацеливаются на Кавказ, поэтому захват пленного полковое начальство оценило так высоко – орденом Красного Знамени. Как вспоминал Фрейлих, все были возбуждены, пленного допрашивало командование 395-й дивизии, прибыл начальник разведотдела армии, затем приехал корреспондент Борис Галанов, не опознавший в уставшем и измазанном в грязи Фрейлихе своего однокашника-ифлийца и напечатавший затем в военной газете статью «Подвиг разведчиков».

Потом начались бои и когда дело дошло до представления к ордену, дивизионное командование сочло, что «Боевое Красное Знамя» для техника-интенданта – не по чину, и «срезало» орден до медали «За отвагу», ставшую первой боевой наградой Фрейлиха.

Своё «Красное знамя» он получит уже став заместителем начальника разведотдела стрелкового корпуса – так сказать, по совокупности заслуг...

Есть у Фрейлиха пронзительное стихотворение «Награды», написанное в 1974 г. в Волынской больнице:

За что давали ордена?//За беспримерные дела,//За героический экстаз,//За Тулу,// за Москву,// Кавказ,//За кровь,// за вшей,// за бред,// за брод,//За сорок первый страшный год,//Победный май, а иногда//Ни за понюшку табака.//За языком пошёл отряд –//Не все вернулися назад.//Чтоб орден получил живой,//Убитым должен быть другой.//Так, значит, наши ордена//Всегда другим принадлежат://Тому, кого не ждёт жена,//Тем, кто под Киевом лежат,//Под Минском, Прагой, и чей стон//Услышал даже Балатон.//Они лежат по всей земле//Без слов, без снов и без желаний.//Они лежат по всей земле,//Быть может, мы бы там лежали...//Но жребий выбрали они,//И то, что им принадлежало// Отдали нам – ночи и дни.////Чтоб орден получил живой,//Убитым должен быть другой.

Указ о награждении вышел 25 мая 1945-го, уже после победы, до которой Фрейлих и не надеялся дожить. Эта деталь из наших бесед крепче всего запала в память: Фрейлих, по его собственному признанию, не сомневался, что погибнет – не сегодня, так завтра. Поэтому даже бросил вести дневник, начатый ещё в отрочестве и возобновлённый после войны.

Один раз он действительно попал в список погибших, и как умирают – знал:

«Когда пуля пронзает левую часть груди, кажется, что кто-то ладонью – не острым – а именно ладонью, ударяет, да так, что ты теряешь внезапно силы, моментально что-то разбалансировалось в тебе, кровь начинает из тебя уходить, ты падаешь и говоришь: "Я убит"».

Это было 7 февраля 1943 года под станицей Брыньковской, когда старший лейтенант Семён Фрейлих лежал в снегу, а танк, подстреливший его, стоял в 50 метрах. Неподалёку лежал командир артдивизиона майор Шаров, с которым Фрейлих завтракал за два часа до того, как на колонны их дивизии, двигавшиеся маршем в солнечный морозный день, внезапно надвинулись, поливая огнём, вражеские танки. Из пушки, оказавшейся под рукой, Шаров успел подбить один танк, а на второй бросился с гранатой.

Такое надо пережить, но надо ещё и суметь передать. Талант и способность рассказать о тех годах и прежде были редкостью, а теперь ушли вместе с поколением участников и очевидцев. Фрейлих – сумел, поэтому, если хотите знать, как на той войне жили и умирали люди, читайте его «Историю одного боя». Будь моя воля, я сделал бы её обязательным чтением, особенно для тех, кто с явлением смерти знакомится по компьютерным играм.

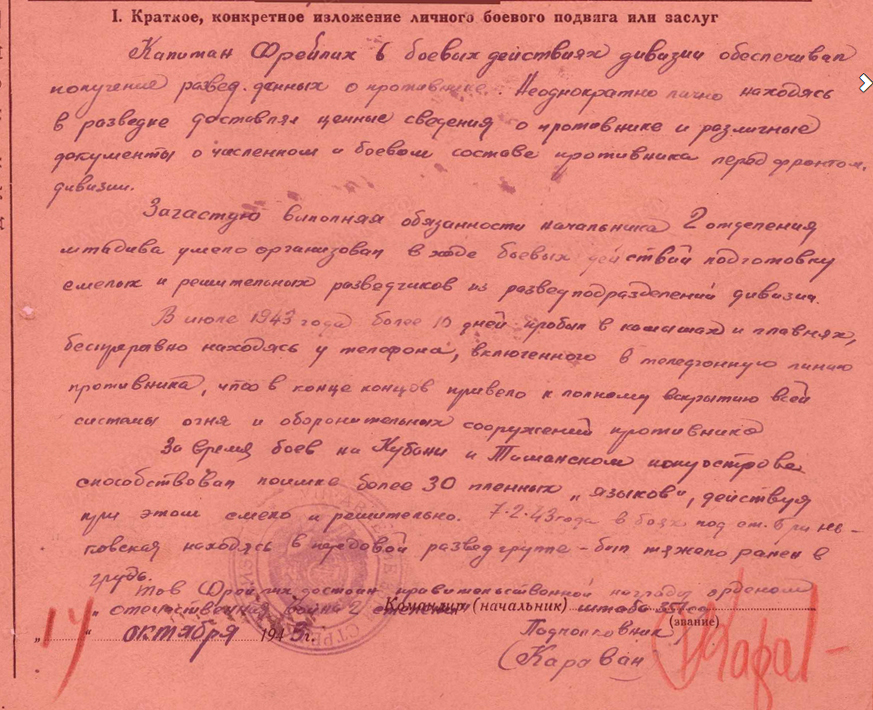

А в очередном наградном листе Фрейлиха о том бое, в котором погиб Герой Советского Союза майор Иван Шаров, сообщается попутно: «был тяжело ранен в грудь».

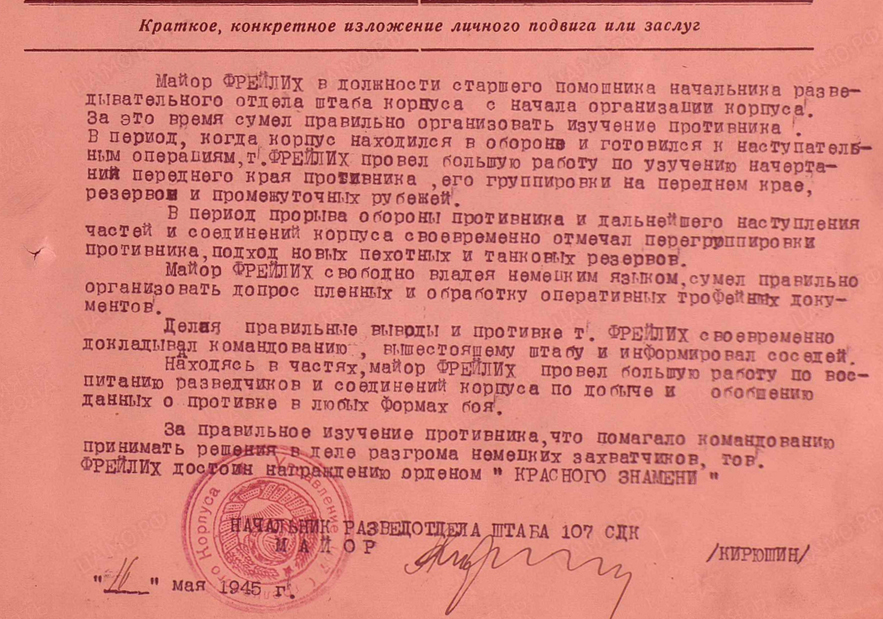

«Капитан Фрейлих в боевых действиях дивизии обеспечивал получение развед. данных о противнике. Неоднократно лично находясь в разведке, доставлял ценные сведения о противнике и различные документы о численном и боевом составе противника перед фронтом дивизии.

Зачастую выполняя обязанности начальника 2 отделения штадива, умело организовал в ходе боевых действий подготовку смелых и решительных разведчиков из разведподразделений дивизии.

В июле 1943 года более 10 дней пробыл в камышах и плавнях, беспрерывно находясь у телефона, включённого в телефонную линию противника, что в конце концов привело к полному вскрытию всей системы огня и оборонительных сооружений противника.

За время боёв на Кубани и Таманском полуострове способствовал поимке более 30 пленных «языков», действуя при этом смело и решительно. 7.2.43 года в боях под ст. Брыньковская находясь в передовой разведгруппе был тяжело ранен в грудь.

Тов. Фрейлих достоин правительственной награды орденом «Отечественная война».

Фрейлих уточняет в своих воспоминаниях: не десять, а только «пять дней и пять ночей я просидел в этой лодке. Конечно, меня охраняли - лодка была оснащена ручным пулемётом, три разведчика держали на коленях автоматы. Разведчики спали по очереди - я не спал, меня невозможно было подменить - немецкого языка никто больше не знал. Я тоже задрёмывал, но как только в наушниках появлялся зуммер - я просыпался и брался за карандаш, постоянно на коленях у меня лежала толстая ученическая тетрадь в коленкоровом переплёте. Любопытно, что здесь я не смазывал лицо от укусов комаров, не закрывался сеткой, не напивался, сосредоточенность во мне была в такой крайней степени, когда не чувствуешь боли. Сколько текста я записал за пять дней... Мозг мой всё это время грёб двумя вёслами - сознанием и подсознанием. Я, конечно, засыпал - это сознание моё засыпало, когда наушники молчали, но стоило раздаться зуммеру, что предвещало немецкий разговор, недремлющее подсознание будило, и я, не задумываясь, принимался за дело».

Фрейлих и его разведчики тогда не просто привезли конспекты пятидневных телефонных переговоров немцев, а ещё и захваченного в плавнях рядового из 6-й добровольческой штурмбригады СС «Лангемарк». Тем самым добавив «в копилку больших командиров сведения о так называемой голубой линии, оснащённой глубоко эшелонированным фронтом укреплений», призванной не допустить советского прорыва на Таманский полуостров.

Это было так важно, что награждать разведчиков приехал сам маршал Тимошенко, лично вручал ордена и даже учил, как обмывать награду: «Орден опускается в кружку, заливается водкой так, чтобы она полностью закрыла награду и залпом выпивается».

27 июля 1943 г. Фрейлиха контузило, но в наградных документах это опять упоминается вскользь. Второй за войну орден ему вручили через год, когда он стал, в 24 года, заместителем начальника корпусной разведки.

Вместе со 107-м стрелковым Дрогобычским корпусом Фрейлих прошёл через Украину, Закарпатье, Словакию, Польшу, участвовал в Карпатско-Ужгородской операции, преодолев Главный Карпатский хребет, и победной Остравско-Моравской операции, на которой 8 мая 1945 года война для него и закончилась. В Чехословакии был в последний раз ранен, а в список боевых наград добавил так называемый «Дуклинский крест» – «Чехословацкий военный крест 1939-1945 гг.».

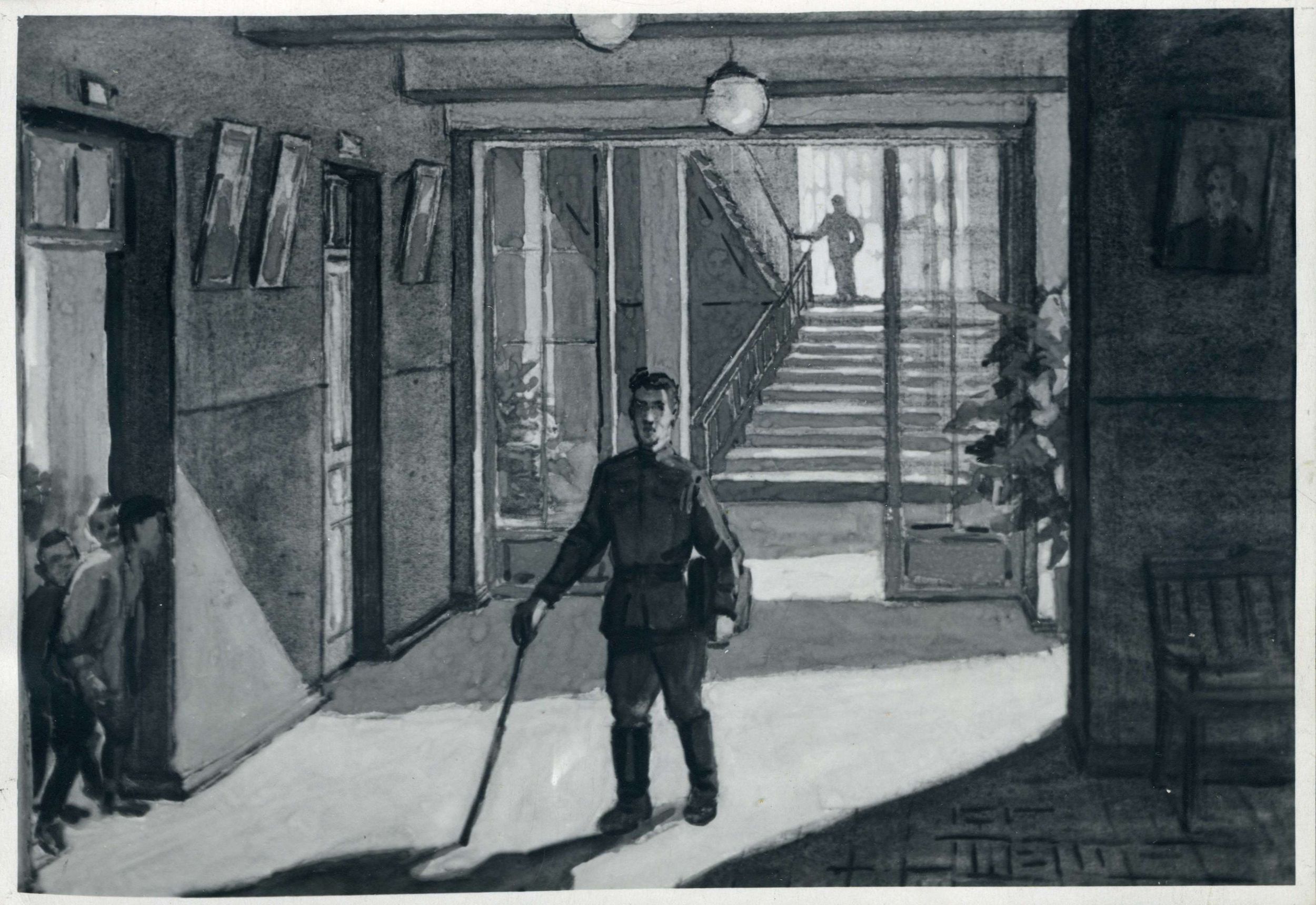

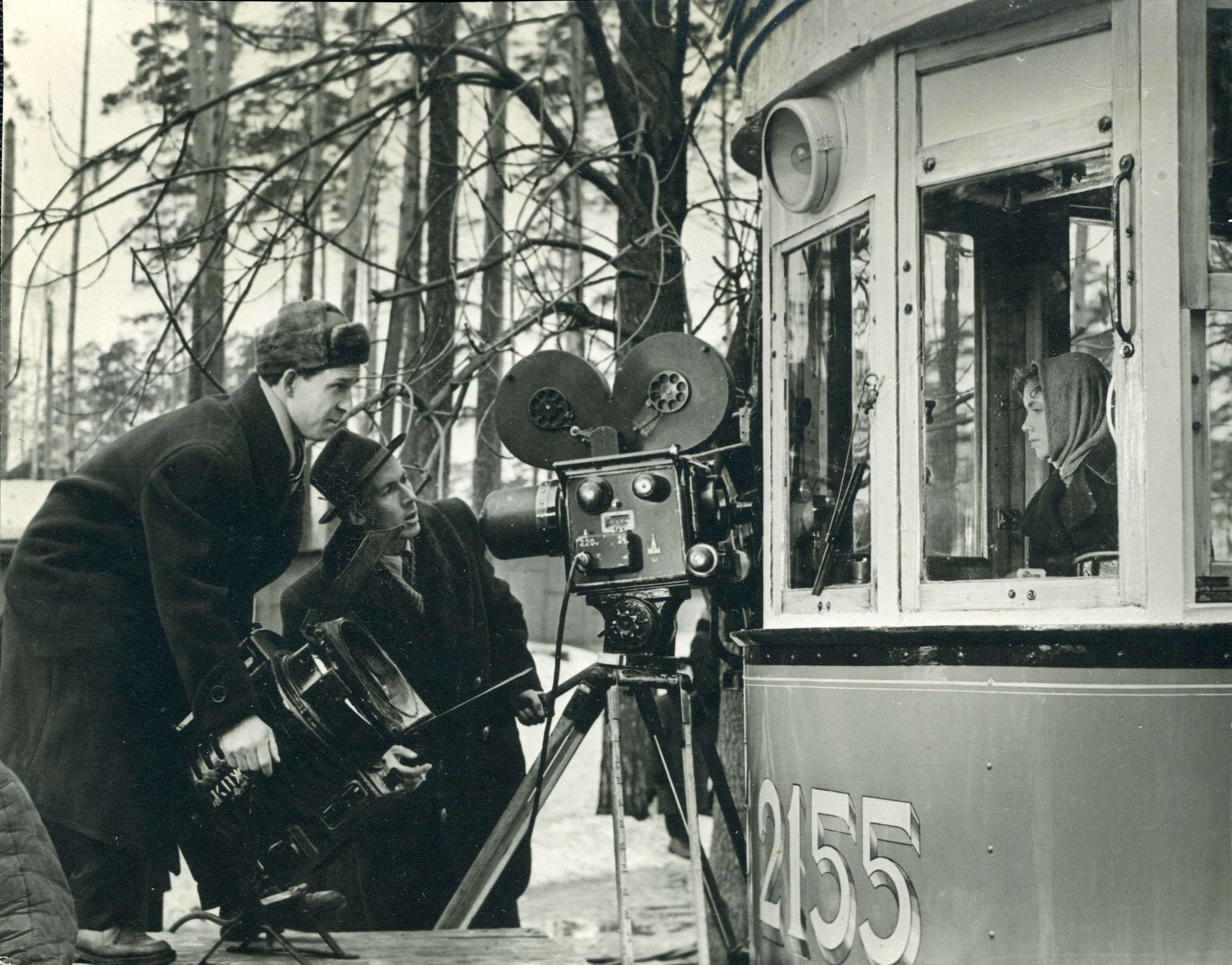

Первый фильм, снятый по сценарию Фрейлиха режиссёром Константином Воиновым в «оттепельном» 1959 году и начнётся с этого – с 9 мая 1945 на чехословацкой земле.

Таким майор С. И. Фрейлих закончил войну.

А это - фотография того периода, когда майор запаса С. И. Фрейлих оставался на воинском учёте.

Узнаваемое лицо того же 16-летнего вожатого пионерлагеря в Солотче, но на нём как будто оттиснули какую-то безжалостную печать. Странно, но в старости этого трагического оттенка совершенно не будет заметно; лик Фрейлиха запомнится всем неизменно светлым и ясным...

Исполнитель главной роли первого художественного фильма, снятого по сценарию Фрейлиха, Валентин Зубков, тоже был рязанцем, из Песочни Путятинского района, где - сколько же удивительных совпадений - провёл детские годы Эраст Гарин (его отец служил там лесничим).

На три года моложе Фрейлиха, Зубков тоже ушёл на войну в 1941-м, а после окончания в 1943 г. Армавирской авиационной школы, готовившей лётчиков-истребителей, получил звание младшего лейтенанта и попал в 249-й истребительный авиаполк 4-й воздушной армии (с 1944 г. - 163-й гвардейский). Боевые пути полка и 351-й стрелковой дивизии, в разведотделе которой служил капитан Фрейлих, пересеклись в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции. Может, Фрейлиху приходилось даже видеть в небе самолёт Зубкова, не догадываясь, что через 15 с лишним лет лётчик сыграет в его фильме роль артиллериста, а ещё через пару лет, в «Ивановом детстве» Тарковского - капитана Холина из разведотдела штаба армии, т.е. почти что его самого, Фрейлиха.

Что первый сценарий Фрейлиха, реализованный в кино, будет о войне - легко было предположить. Но он оказался о драме возвращения с войны, искалечившей физически или морально миллионы людей. К судьбе инвалида, адаптирующегося к мирной жизни, Фрейлих обратился едва ли не первым в советском кино.

Когда директор «Мосфильма» Иван Пырьев познакомился со сценарной заявкой Фрейлиха, он пожал плечами: «Думаю, что фильм про слепого – это будет очень скучно. Ладно, рискнём заключить договор».

Сейчас трудно поверить, что эти опасения касались имевшего большой зрительский успех фильма «Солнце светит всем», с его экспрессионистской эстетикой и духовным напряжением.

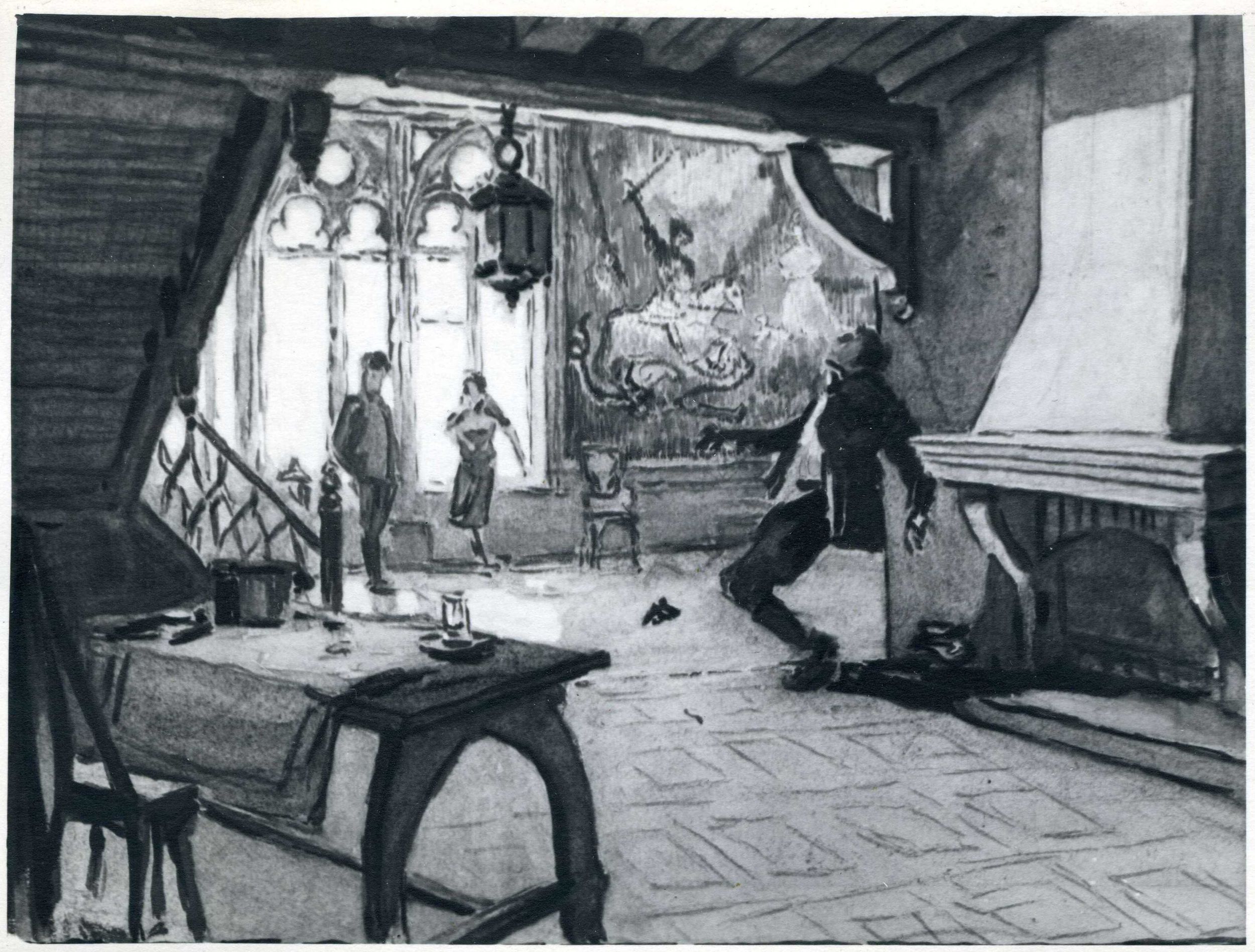

Принимали фильм, кстати, со скрипом. Так, не вошла в окончательный монтаж сцена самоубийства немецкого офицера – о мизансцене даёт представление экспликация фильма, попавшая в мою коллекцию из архива замечательного кинооператора Анатолия Васильевича Кузнецова (1928-2006), снимавшего «Солнце светит всем».

Надо ли говорить, что и в сценарии, и в отснятом материале фильма гораздо честнее и жёстче были обрисованы взаимоотношения Николая Савельева и Светланы, но даже в годы ранней «оттепели» правда казалась слишком смелой, и героиня Лилианы Алешниковой в прокатной версии превратилась из «фронтовой жены» в безнадёжно влюблённую в Николая Савельева медсестру, о чём тот до самого дня победы и не догадывался... Чтобы так расставить акценты, пришлось перемонтировать и переозвучить сцену объяснения.

Рязанские мотивы достаточно отчётливо звучат в фильме. Сам провинциальный город, где происходит действие, вполне мог бы быть Рязанью, а дом главного героя Фрейлих прямо списал с собственного жилища на улице Хлебной, где, как пишет внучка Семёна Израилевича Ирина Шухаева, «он провёл счастливое голодное детство: катался на коньках, прикрученных к валенкам, ходил "двором на двор". Занимался во всех кружках, на радио читал свои стихи, что исправно писал к каждому празднику»...

Но больше всего меня волнует тот факт, что в родной для Фрейлиха рязанской школе № 1 после войны тоже работал слепой учитель, потерявший оба глаза на войне – Анатолий Голиков, однокашник моей мамы по пединституту.

Не устаю корить себя, что непостижимым образом забыл спросить Семёна Израилевича, действительно ли именно Голиков был прототипом главного героя (в чём, кстати, была убеждена вся Рязань, когда фильм Константина Воинова вышел в прокат в 1959 году), или же это невероятное, фантастическое совпадение? Так или иначе, кажущаяся романтически приподнятой история, рассказанная в фильме, предельно реалистична.

Делая выставку, посвящённую 100-летию ВЛКСМ в рязанском Музее истории молодёжного движения, я не мог пройти мимо этого потрясающего жизненного сюжета.

И не сделать портрет юного Семёна Фрейлиха лицом-символом предвоенного поколения – тоже не мог.

Фрейлиха-драматурга и Фрейлиха-искусствоведа (именно последнее было его профессией) можно рассматривать по отдельности, но, правильнее, наверное, их не разделять, вслед за В. Шмыровым, сказавшим: «Фрейлих – прежде всего кинематографический писатель».

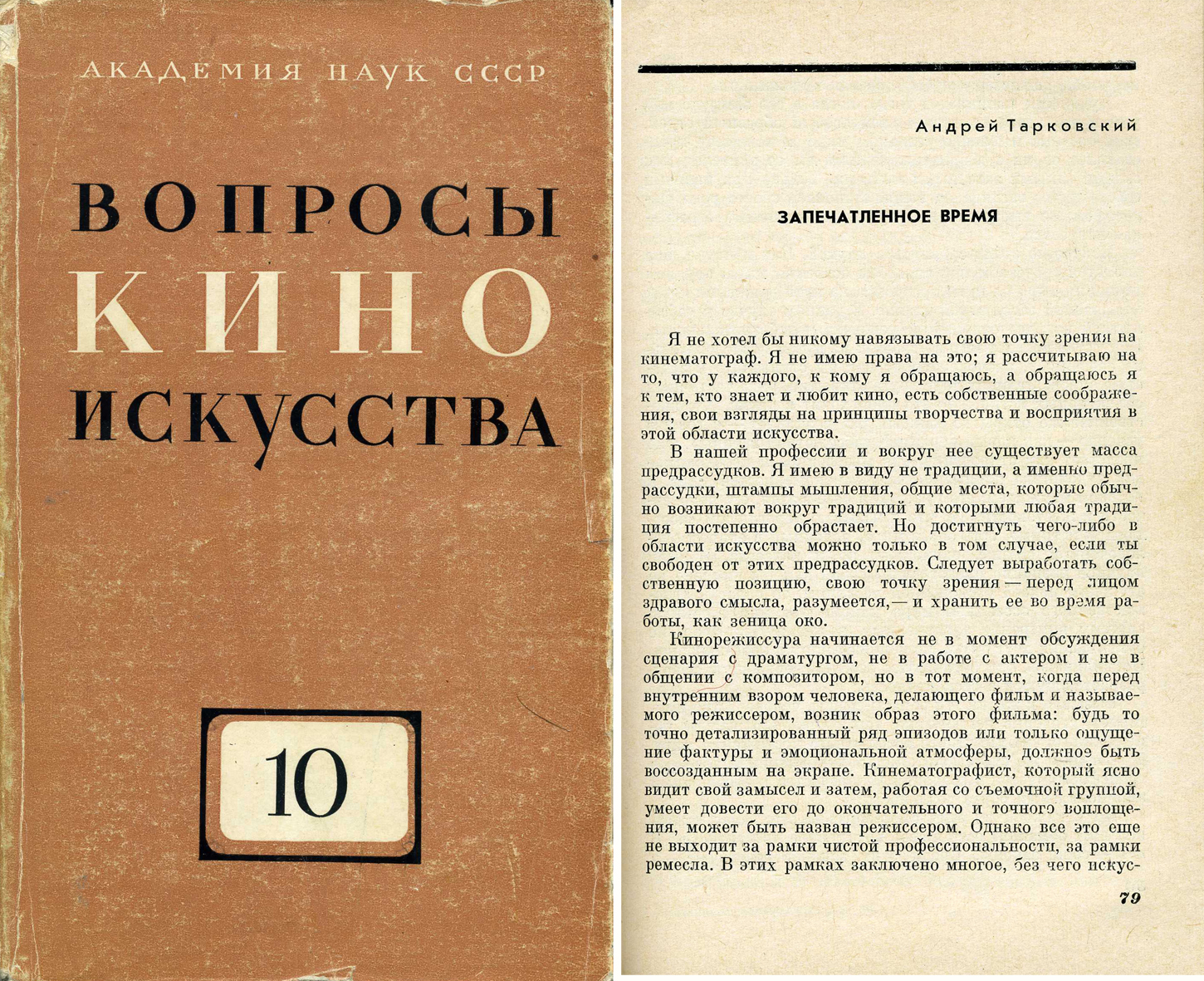

По проблемам кино Фрейлих начал публиковаться с 1946 года. В 1948-54 гг. был на преподавательской работе во ВГИКе. В 1954-71 гг. руководил сектором кино Института истории искусств и редактировал сборники «Вопросы киноискусства», где, в частности, напечатал статью опального Андрея Тарковского «Запечатленное время». Тогда, по словам Неи Зоркой, вокруг Фрейлиха «расцветая, кружилось всё молодое и талантливое в киноведении».

Не все знают, однако, как родилась эта статья. Фрейлих и Тарковский участвовали в публичном мероприятии в Академии искусств ГДР; Тарковский был раздражён выступлением Фрейлиха и в особенности его высокой оценкой творчества Шукшина; продолжил спор и в гостинице, в своём номере, где собралась посидеть за бутылкой вся советская делегация.

«Я молчал, – пишет Фрейлих, – и это раздражало его, и он переступил порог, оскорбив меня.

– Ты ничего не понимаешь в искусстве. Твой ШУкшин, – он именно так и произнёс: ШУкшин – не ШукшИн, а ШУкшин...

Он кричал, и потому я сказал тихо:

– Андрей, я тебе скажу такое, что тебе никто никогда не скажет.

Как раз накануне Андрей, начитанный человек, вспомнил историю с Лермонтовым и Мартыновым, как её описал генерал Игнатьев в книге «50 лет в строю» <...> Игнатьев <...> служил военным атташе при русском посольстве в Париже и однажды познакомился с очень пожилым человеком, аристократом, это был Мартынов, у которого была дуэль с Лермонтовым. Игнатьев спросил старика: "Как вы, интеллигентный человек, могли убить нашего гения?" На что Мартынов сказал, не задумываясь: "Если бы мы встретились, я бы его ещё раз убил".

В комнате стало тихо, а я продолжил:

– Ты вчера рассказывал про Лермонтова и Мартынова. Так вот: я бы тебя ещё раз убил...

Я больше не мог оставаться в комнате – поднялся и ушёл к себе».

На следующее утро Тарковский и Фрейлих проводили открытый семинар со студентами немецкого ГИКа в Бабельсберге. Зная невоздержанность Тарковского (он был комок нервов и почти не умел управлять собой), Фрейлих был готов ко всему. Но Тарковский говорил на этот раз удивительно, все, включая Фрейлиха, слушали его, затаив дыхание. Именно тогда Тарковский впервые произвёл разбор кадра из бунюэлевского «Назарина» как образца чистого кинематографического образа, выражающего «конкретность и неповторимость реального факта».

Фрейлих немедленно записал в блокнот: «Бунюэль. Дуновение чумы как медицинский факт. Заказать Андрею статью для "Вопросов киноискусства"». А Тарковский перешёл к разбору кадра с омываемой дождём ногой Тосиро Мифунэ в «Семи самураях» – все, кто читал «Запечатлённое время», прекрасно знают эти примеры «очищенной от символики» образности по Тарковскому.

На обратном пути из Бабельсберга, хотя между ними всё ещё «ходила шаровая молния», Фрейлих сказал Тарковскому:

– Андрей, я записал примеры, которые ты приводил. Напиши об этом статью.

Тарковский согласился, перешёл на дружеский, доверительный тон, и так «родилась статья – можно сказать – трактат «Запечатлённое время», которую по уровню мышления ставлю рядом с «Неравнодушной природой» Эйзенштейна», – вспоминал Фрейлих.

Александр Трошин, один из тех, «молодых и талантливых», взраставших под щедрой опекой Фрейлиха, ныне, увы, тоже ушедший (именно он сообщил мне на рубеже 2003/2004 гг. номер телефона, благодаря чему и состоялась моя встреча с Семёном Израилевичем) сказал о Фрейлихе столь ярко и точно, что оставляет на мою долю лишь удовольствие процитировать.

«Такой поэтически живой, словно на твоих глазах и при твоём участии рождающейся, и такой провоцирующе субъективной, личностной теории кино, как у Фрейлиха, я не находил больше ни у кого. Его лучшие книги и статьи - это не бесстрастно-академические штудии, отгородившиеся от широкого читателя частоколом общеэстетических и специфически-киноведческих дефиниций, а размышление, воспоминание о личном переживании, признание в любви к предмету, диалектика, упакованная в метафору. И - поиск. Разведка мыслью. Как критик и исследователь он нередко первым вступал на неосвоенные территории, обращался к малоразработанным в отечественном киноведении проблемам, провидел далёкие горизонты в новых, ещё с недоверием принимавшихся многими явлениях искусства, будь то юмор в чехословацкой «новой волне», грузинская трагикомедия, пародия у Эйзенштейна, концепция времени у Тарковского (кстати, к написанию знаменитой статьи подвигнул режиссера опять-таки Фрейлих), теория стилей и жанров, от высоких до низовых».

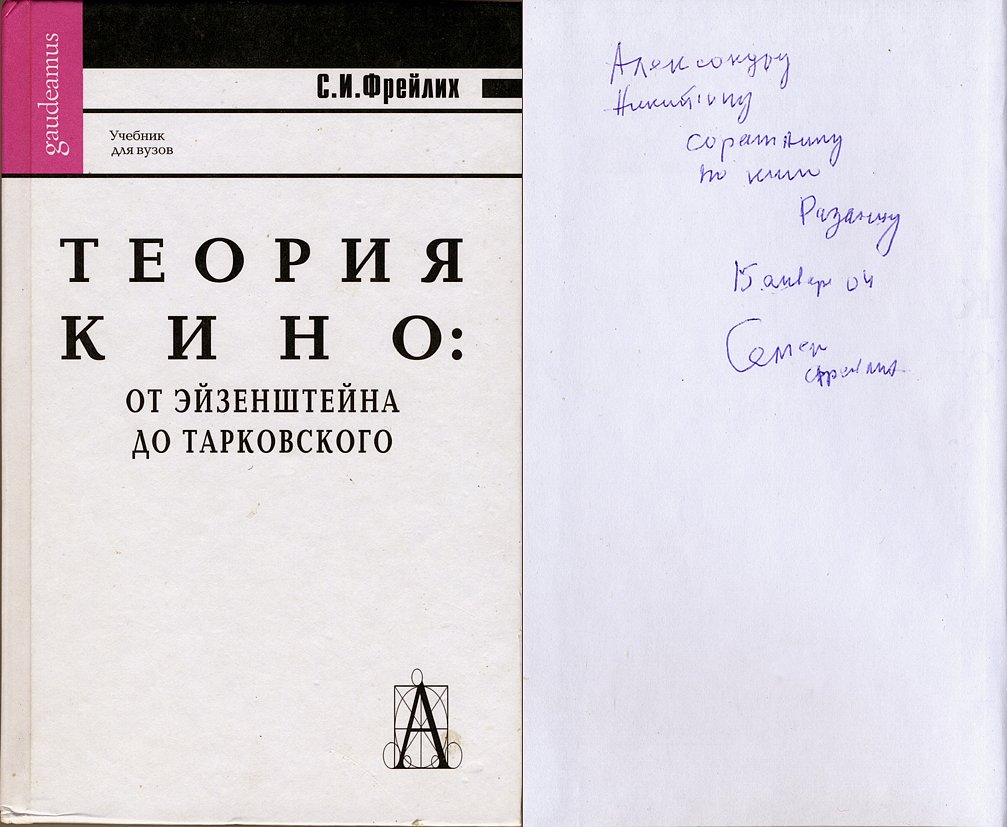

Выписывая эту цитату из журнала «Кинограф» № 13 за 2003 год, вижу на верхнем поле дарственную надпись Семёна Израилевича и дату 15/I-04 – так вот когда я у него был: за год до смерти...

«Дед Сеня, – пишет Ирина Шухаева, – не дожил всего 5 дней до своего 85-летия, и подготовленные в его честь поздравления стали частью некрологов и соболезнований. <...> Последние годы было подвигом подняться, принимать душ, переносить больничные процедуры. Пока был в сознании – читал, писал, смотрел фильмы. <...> Он прожил огромную жизнь и не вспоминал голода, адского труда, обманов государства. Умирал человек великого поколения, чья сила духа и стремление к жизни сделали возможным нас. <...> На памятнике деду мы написали "Солдат, писатель, академик"».

Как искусствовед Фрейлих никогда не умирал. Его «Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского» стала учебником для вузов, который постоянно переиздают. Но многие ли его читатели способны представить себе автора, меньше всего похожего на сухаря-теоретика, сильного и весёлого человека, чьим уникальным качеством было органическое свойство влюбляться в чужой талант, радоваться, а не завидовать ему?

Человеческая личность невозобновима, и если нам не удаётся зафиксировать её самые выразительные черты в памяти, то она посмертно обезличивается.

У каждого из нас есть дорогие ушедшие люди и наш долг - успеть рассказать о них следующему поколению такими точными и убедительными словами, чтобы приходящие нам на смену ощутили сожаление, что не застали их в живых. Сумел ли я рассказать о Фрейлихе, как должен был – в полную силу? Вероятно, нет. Один день общения - это слишком мало.

Будь на моём месте он - наверняка смог бы. Как рассказал о комдиве Ворожищеве и других. Как нашёл удивительный приём нарисовать образ ещё одного земляка-рязанца - писателя Бориса Можаева - одним предложением («он смотрел на тебя взглядом человека, готового немедленно возразить»). Я знал Можаева и могу поручиться, что это снайперски точно.

К счастью, остались фильмы по сценариям Фрейлиха. Сколько раз пересматриваю «Солнце светит всем», удивительную финальную сцену с её незримой музыкой человеческих чувств, соприкасающихся на расстоянии - столько раз испытываю желание оказаться внутри этой мизансцены, дышать с героями одним весенним воздухом.

И молодой, недавно вернувшийся с войны Семён Фрейлих, тоже где-то там. Нужно просто высмотреть его среди прохожих, подойти, и протянуть руку.