Тройная правда «чертовой куклы» Зинаиды Гиппиус

Тройная бездонность дана поэтам. З.Гиппиус

*

Будьте просты как дети. Евангелие

*

Я — молодая сатиресса,

Я — бес.

Я вся живу для интереса

Телес.

Таю под юбкою копыта

И хвост… Вл. Соловьёв

*

Помните нестеровское полотно «На Руси» — некий тысячелетний срез, собирательный образ России-матушки. Царь, митрополит, схимник, юродивый, солдат. Реальные персонажи: поэт-философ В. Соловьёв, писатели Толстой и Достоевский.

Все они следуют за идущим впереди мальчиком — символом не «запылённой землёю» искренней веры. Замысел картины Нестеров объяснял своему другу С. Дурылину: «Это был текст из Евангелия от Матфея: “Аще не обратитеся и не будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное”…»

«…сознательное Я взрослого человека кажется маленькой каплей, в которую разрешился мировой океан, глухо кативший в ребёнке свои тёмные воды», — метафорически отмечал Волошин, будто бы очерчивая ревностное, чистое, «детское» отношение к нравственности «в её самом высоком и искреннем проявлении» (Н. Дворяшина) Зинаиды Николаевны Гиппиус. Как никто, с библейской честностью относившейся к понятиям «совесть», «отзывчивость», «бесхитростность». Вслед за Кантом питая непосредственное «отвращение» к моральному ожесточению и подлости, нравственной глухоте и равнодушию.

…Очень красивая. Тонкая, гибкая. «Глаза большие, зелёные, русалочьи».

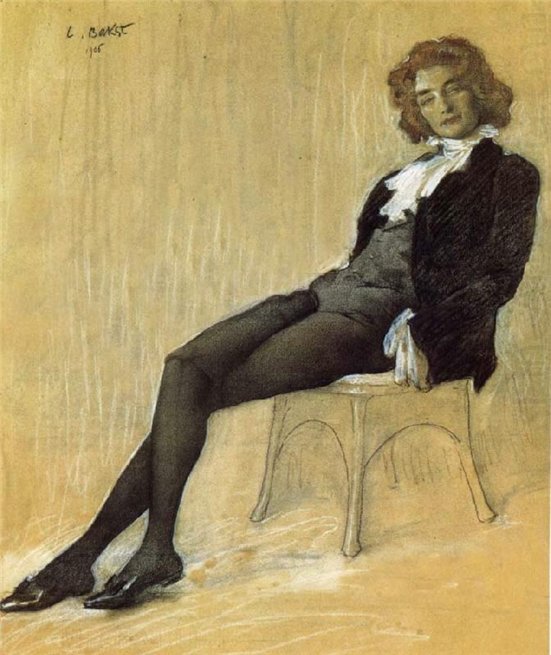

«Бакстовские» мужские панталоны, лаковые туфли с бантами, камзол, жабо, свободно распущенные локоны, кокетливо повёрнутая голова.

Невольно возникает нелепое в каком-то смысле сравнение с описаниями Ахматовой: «Ты стройна, словно струйка прозрачного дыма гашиша…» (Грушко).

Да, в чём-то они с Гиппиус были похожи, родственны, в творчестве, например. В чём-то, особенно в отношениях с людьми, личной жизни — безнадёжно разные.

Ахматовская страдательная покорность противопоставлена отнюдь не дамской жажде сопротивления Зинаиды Николаевны.

Гиппиус и псевдонимы для критических статей брала мужские — Товарищ Герман, Лев Пущин, Антон Крайний с его походными песнями-агитками. (Последний, наряду с «красным» антагонистом Д. Бедным, стал даже более заметной литературной фигурой, чем собственно З. Гиппиус.) Где непринуждённо-вызывающие красота и обаяние скрыты за безумно горячим, горящим, до ходульности, анти-«совдеповским», как тогда говорилось, характером поэтических образов. Но…

Вместе с тем, в числе немногих авторов русского зарубежья, она пользовалась репутацией живого классика, по словам К. Азадовского. Что вообще-то дорогого стоило в их с Дмитрием Сергеевичем положении: они создали вокруг себя «инкубатор идей»: один из центров эмигрантской общественно-литературной жизни «Зелёная лампа». Накрывавшей своим воскресным абажуром, — в наёмном, за небольшие денежные взносы, зале, — высочайших интеллектуалов эпохи: Г. Иванова (президент «Лампы»), И. Бунина, А. Ремизова, Б. Зайцева, Л. Шестова, В. Руднева и др. «…аудитория иных собраний насчитывала несколько сотен человек!» (Терапиано).

Каждый её выход в свет был словно выход на сцену театра. Густо нарумяненная и набеленная, она шла поражать, притягивать, очаровывать, покорять. [В то время как порядочные женщины в тогдашней России от «макийажа» воздерживались, вспоминал С. Маковский.]

…Высоко откинув острый локоть, она поминутно подносила к близоруким глазам золотой лорнет и, прищурясь, через него рассматривала людей, как букашек, «не заботясь о том, приятно ли им это или неприятно» (А. Вильямс).

Один образчик, по воспоминаниям секретаря Мережковских — В. Злобина.

Однажды Зинаида Николаевна специально заказала себе чёрное, на вид скромное платье. Но оно сшито так, что при малейшем движении складки расходятся — и просвечивает бледно-розовая подкладка: «Впечатление, что она — голая!».

О скандальном наряде она потом часто и с видимым удовольствием вспоминала. Из-за этого платья обескураженные иерархи, члены Собраний, прозвали её «белая дьяволица».

Москва, Ялта, Тифлис, частая Европа…

Ей, можно сказать, несказанно повезло. До революции, не задорого купив с мужем квартиру в Париже, они впоследствии благодарили Христа за подобную рождественскую предусмотрительность. Избавившую их от реляционного абстракционизма, абсурдизма комбедов (комитетов бедноты):

Не выжить мне, я чувствую, я знаю,

Без пищи человеческой в раю:

Все карточки от Рая открепляю

И в нарпродком с почтеньем отдаю.

Гиппиус, как и Бог, в её понимании и даже кощунственном самосравнении — «дешёвом демонизме», — думает и пишет о трёх только вещах: «О Человеке. Любви. И Смерти». Вплетая меж них необъяснимые противоречия, несопоставимые сон и явь, злорадство и грех, хамство и радость. Чудеса и бренность неизбывного «тягостного горя», веру и безверие.

Ведь Бог ближе, чем вы думаете. Он совсем рядом, «в прахе и в крови»: «Мне близок Бог — но не могу молиться»…

Совместно с Ахматовой, Цветаевой став в первые ряды духовно тончайших живописцев эпохи. Широко интерпретируя неизбывные символы жизнетворчества серебряного века: Эллада, Рим, Библия, Данте, Шекспир и Гёте — всё молитвенное, потустороннее, таинственное.

Навечно устроившись в мистическом Пантеоне иронии и скепсиса, жизни и смерти, добра и зла. Пантеоне, созданном великими художниками конца XIX—начала XX в. Величайшими мастерами слова и эпатажа, — застреленными и замученными, — непонятыми и затравленными. Но вместе с тем самозабвенно верящими в близкую «сладостную радость» грядущего золотого возрождения Руси.

Ничто не сбывается.

А я верю.

Везде разрушение,

А я надеюсь. —

…по-сологубовски, чрезвычайно ею любимом, ищет З.Г. типично символистский проход в беспреградное светлое будущее то через превознесение прекрасного, то через злое, «злючее» отрицание оного. Поэтические строки заканчивая обычно мифологической верой в… Христа? — нет, скорее в какое-то общечеловеческое единение земли и неба, плоти и духа. Превращённые в сакральный смысл образов всеобщего Добра: «Но жалоб не надо; что радости в плаче?// Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе». [Хотя конкретно религиозную гиппиусовскую тематику Брюсов называл умозрительной и малохудожественной. Мнение сейчас, кстати, оспариваемое.]

Одновременно метафизически играя со Смертью, как Жорж Иванов. Делаясь в её, — Смерти, — руках непонятливой игрушкой, «чёртовой куклой» — в революционном желании обрести истину здесь и сейчас…

Сейчас и здесь:

«Никакого страха у меня перед своей смертью нет. Только предсмертной муки ещё боюсь немного. Или много? Но ведь через неё никогда не перескочишь, теперь или после. А именно теперь хочется покоя. Иногда почти галлюцинация: точно уже оттуда смотрю, оттуда говорю. Все чужие грехи делаются легки-легки, и странно выясняются, тяжелеют свои».

Чтоб умереть — или проснуться,

Но так не жить! Но так не жить!

При этом вызывающе смело, по-мужски нарушая стихотворный ритм. Добавляя лишние слоги. Используя разностопные размеры. Чередуя стили. Переходя то на речитатив, то на сложнейшего вида дольник. То на некрасовский трёхсложник.

Так же и в жизни…

Мистическая, метафизическая двойственность души и тела. Разлад меж мужским и женским началами. Синхронно являя миру феерические гармонию и единение с тем, чего нет на самом деле — «чего нет на свете»…

Полагаю, нет особого резона изъясняться здесь о навязчивых преобразовательных идеях хилиазма Мережковских. Оплодотворённых, несомненно, Зинаидой Николаевной. Умело соединявшей сложнейшие недоумения нашей культуры со всё «разрешающей пасхальной заутреней» (Белый). Выносящей инвариантность всех ныне неразрешимых противоречий и интердиктов всё дальше и дальше в беспросветное туманное завтра — в «Грядущий Град».

Вместе с тем она — непосредственный зачинатель и участник возрождения русского религиозного ренессанса начала XX века. Воплотившегося в открытии Религиозно-философских собраний в Питере (1901) и новом осмыслении собственно хождения в народ.

В принципе, они — Гиппиус и Мережковский — построили долгожданное Царство божие. Этот «домашний парламент» в отдельно взятой семье, божественной ячейке.

Найдя-таки своего неведомого, недостижимо-иносказательного чудо-Бога, Бога-Отца: «Мне мило отвлечённое…». Оставшись в истории русской культуры чуть ли не самым известным творческим и наиболее долгоиграющим союзом-содружеством. (Но не союзом-соавторством — писали они раздельно.) Взаимонапитанным и насыщенным творениями гениев прошлого и настоящего (от декабристов, Баратынского и Добролюбова до Тютчева и Блока). Дуэтом, устремлённым в страстную перспективу воскрешения России: «О, если б начатое вами свершить нам было суждено!»

Несмотря на то что перспектива эта, раздавленная и размолотая жерновами истории в тлен и прах, виделась им отнюдь не безоблачной. И, по-тютчевски, чуть летаргически молча́ и по-ахматовски молясь в глубоком ощущении «данной минуты» (правда, на троих с Мережковским и другом семьи Философовым), — полноценных ответов на бесчисленные вопросы современности она, наряду с мужем, увы, не находила.

Лишь… через явление Дьявола(!). (О чём не в предоставленной статье.)

Как этот странный мир меня тревожит!

Чем дальше — тем всё меньше понимаю.

Ответов нет. Один всегда: быть может.

А самый честный и прямой: не знаю.

*

Моё одиночество бездонное, безгранное,

Но такое душное, такое тесное;

Приползло ко мне чудовище ласковое, странное,

Мне в глаза глядит и что-то думает — неизвестное.

Наравне с неприкасаемыми, незыблемыми нравственными императивами («…у тех, у кого две правды, — нет ни одной!»), — свойство высшего порядка для З.Г., бесспорно, главная непреходящая ценность бытия — Любовь! — «огонь озаривший душу».

«Дневник любовных историй», статьи «Критика любви», «Влюблённость»; тексты и рассказы эмигрантского периода («Голубые глаза», с евангелистской ласковостию отмеченного в дальнейшем Г. Померанцем).

Все они, следуя философским размышлениям и суждениям В. Соловьёва с его идеей непрерывной жизни «друг в друге», — представлены двумя основными типами любви.

Первый: повторяющееся «обычное явление», простой бессмысленный факт.

И второй тип — любовь чудесная, истинная. Ведущая и зовущая к бессмертию. Тайной силой и знанием которой обладают лишь дети и мудрецы.

Посему самый надёжный способ испытания любви соотносится З.Г. с чудесным животворящим миром детства, — «просвеченным» взором ребёнка. Замечающего всё, любую фальшь, любую «обыкновенность» и, наизворот, необыкновенность: «…в четыре или в сорок четыре года — влюблённость одна, и её ни с чем не спутаешь: она даёт два огромных и неразрывно связанных ощущения — блаженства и тайны».

И далее (в статье «О любви»): «…да и без Соловьёва, при малейшем усилии мысли, становится ясно, что для размножения любовь, — та, о которой мы говорим, с непременным «веяньем нездешней радости», — излишняя роскошь, в лучшем случае. Род человеческий не только продолжался бы без неё, но продолжался бы гораздо успешнее».

В свою очередь, тема Людей не обходится у З.Г. без измен и предательств. Как впрочем, и тема двух разнополярных революций: радостное приятие юной Февральской и активное неприятие святотатской Октябрьской:

И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,

Народ, не уважающий святынь!

Из всех измен горше всего далось ей отступничество навечно «потерянных детей». Блока, воспевшего торжество нового почвенничества в скифском обличье. И Андрея Белого (с благодарностью посвятившего З.Г. «Кубок метелей»). На протяжении двух десятилетий бывших её надёжнейшими друзьями.

«Больше всех мне жаль Блока», — пишет она в дневнике.

— …Вы, слышал, уезжаете, — спросил её Блок во время последней случайной встречи в трамвае. Осенью 1918 г.

— Что ж, — ответила Гиппиус, — тут или умирать — или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении... [Лицо Блока под «фуражкой какой-то (именно фуражка была — не шляпа) длинное, сохлое, жёлтое, тёмное».]

Блок долго молчит. Потом произносит особенно «мрачно и отчётливо»:

— Умереть во всяком положении можно. …Я ведь вас очень люблю.

— Вы знаете, что и я вас люблю

— Прощайте, — говорит Блок. — Благодарю вас, что вы подали мне руку.

— Общественно — между нами взорваны мосты. Вы знаете. Навсегда… Но лично… как мы были прежде.

«Я опять протягиваю ему руку, — заканчивает З.Г., — стоя перед ним, опять он наклоняет жёлтое, больное лицо своё, медленно целует руку: «Благодарю вас»… — и я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо, и ещё вижу на площадку вышедшего за мной Блока, различаю тёмную на нём… да, тёмно-синюю рубашку… И всё. Это был конец. Наша последняя встреча на земле».

Кто-то (критики Мочульский, Пильский, например) увидел в данной сцене снисходительное торжество, ехидство Гиппиус и даже кокетство — что в отношении к «нежному» Блоку совершенно было недопустимо!

Кто-то — по-настоящему духовную любовь. Схожую с христовой болью высочайшей пробы и страсти, чище «пролитой воды».

Сама же З.Г. через четыре года после встречи написала художественно переработанные воспоминания «Мой лунный друг». Где, переосмыслив трагическую кончину невзирая ни на что любимейшего ею Блока, меняет отношение к избранной всуе общественно-политической позиции поэта.

Стирая резкость, язвительность, высокомерие. Усиливая катарсис предпочтения-предопределения «по совести», аки по нужде, — в соответствии с личными «моральными и нравственными принципами, особенностями душевно-психологического склада» (Е. Криволапова): Гиппиус всегда подчёркивала, что Блок никому, никогда и ни в коем случае не врал.

Думаю, она, участвовавшая в литературном дебюте Блока, простила его…

Простила.

Вопрос в том, простил ли «зеленоглазую наяду» Блок. Воочию зревший октябрьское величие за «октябрьскими гримасами».

Современники видят её совершенно, абсолютно разной.

От восхищения умом Леонардо да Винчи и наружностью «не как все» — до ненависти к декадентским бредням и списыванием с Достоевского.

Сходясь единственно в одном: она, эффектно-красивая и оригинальная, одна из образованнейших женщин эпохи. Притом умнейшая среди современных беллетристов.

О ней много пишут, посвящают стихи — Брюсов, Белый, Блок, Северянин.

Вот некоторые из мнений насчёт её брюсовской «кипящей льдистости»:

А. Бенуа: «Сатанесса с крестом на шее и лорнеткой в руке».

Н. Поярков: «Задорный мальчишка-гамэн с насмешливыми, большими близорукими глазами и дерзкой улыбкой».

П. Перцов: «Весь Петербург её знал, благодаря этой внешности и благодаря частым её выступлениям на литературных вечерах, где она читала свои столь преступные стихи с явной бравадой!»

В. Брюсов: «Зинаида Прекрасная, в которой соединялось что-то наивно-детское и жалящее одновременно».

А. Белый: «Лёгкая, критическая, изящно свистящая рапира Антона Крайнего».

Н. Бердяев: «…иногда кажется, что жизнь она любит меньше смысла».

А. Блок:

Все слова — как ненависти жала,

Все слова — как колющая сталь!

Ядом напоённого кинжала

Лезвие целую, глядя в даль…

Только прислушайтесь, господа, к есенинской «даме с лорнетом» Зинаиде Гиппиус, сокровенно оценивающей нюансы человеческих отношений по критериям религиозно-этического максимализма:

«Я все свои силы любви отдала любви. Я люблю любовь так, как люблю Бога. Это один из бесконечных символов Бога… Любовь! Я истратила все силы, чтобы найти тень этого чуда. И когда всё истратила, то поняла, что напрасно искала, потому что её нет. Нет — или есть, как Бога нет или есть. Нельзя без него — и он есть, и плачем вечно о нём — ибо его нет». — После смерти мужа оставшись в уверенности, что Мережковский не умер. А живёт тут же, рядом, хотя и невидимый.

Великая женщина…

«— Мама, это ты про кого «утопить»? — спросила я.

— Да про щенят Жучкиных. Ведь видела сейчас.

— Как утопить? Жучкиных детей утопить?

— Конечно, куда же эту ораву собак.

— Мама, да разве можно? Разве они твои? Ведь они Жучкины! Что ты, мама!

Мама засмеялась…

— Мамочка, она плачет… Нельзя у неё детей отнимать… Не вели, мамочка.

— Что такое? Ах, ты опять об этой собаке. Оставь меня, раз навсегда говорю.

— Мама, — сказала я и перестала плакать, — ну, а если б нас у тебя кто-нибудь утопил, когда мы родились?

— Вот сравнила! — сказала мама. — Тогда того человека посадили бы в тюрьму.

— А отчего же за Жучкиных детей не садят? Они такие жалкие и маленькие. Разве Жучке не так же горько, как если б нас у мамы отняли?» З. Гиппиус. «Совесть».

Жучкины щеночки, добавим в заключение, были спасены…

В отличие от огромного количества неспасённых детей огромной страны. Оторванных от матери и выброшенных - утопленных в безнравственном Космосе отсутствия правды, живой совести и вселенской неестественности.

«…я хорошо знаю, что бывают такие люди, которые, боясь неестественности, надевают маску неестественности, — такую неестественность, которая не искажает подлинную природу личности, а просто скрывает её».

Флоренский о З. Гиппиус.