Калейдоскоп: расходные материалы

1992 ГОД. LET IT BE (remix)

Я впервые попал в Европу вскоре после того, как мы расстались с женой. Я едва выкарабкался тогда из серьезной болезни, говорить о которой сейчас неохота, скажу только, что наш жалкий и утомительный развод сильно меня подкосил. Короче, я чувствовал крутой облом, как мы говорили в те годы.

У меня месяцев пять не было секса — в двадцать пять лет это чудовищный срок, и с каждым новым обломом моя уверенность в себе, и без того невеликая, уменьшалась примерно вдвое. Неудивительно, что девушка, за которой я приударял, бортанула меня и укатила в Крым со своим дружком.

Оставалось лишь одолжить у Дэна полторы сотни баксов, упаковать старый брезентовый рюкзак и купить билеты до Бреста. Там я собирался переехать в Польшу, откуда, как мне казалось, рукой подать до настоящей Европы — Праги, Берлина, Парижа...

Никакой визы у меня не было, но их тогда и не требовалось: на принтере я напечатал несколько приглашений из европейских университетов, где якобы проходили конференции, на которых ждали мой доклад. Дэн говорил, это должно сработать, но ночью в плацкарте я вспомнил пословицу «не говори гоп, пока не переедешь через Чоп» и, хотя про Брест такой пословицы не было, сел на измену. Мне казалось, белорусские или польские пограничники обязательно меня разоблачат и я, опозоренный, вернусь в Москву.

Ночью мне приснился дурной кафкианский сон про запертые ворота и злобную стражу, так что я проснулся в холодном поту и к погранпункту подходил в суровом мандраже...

***

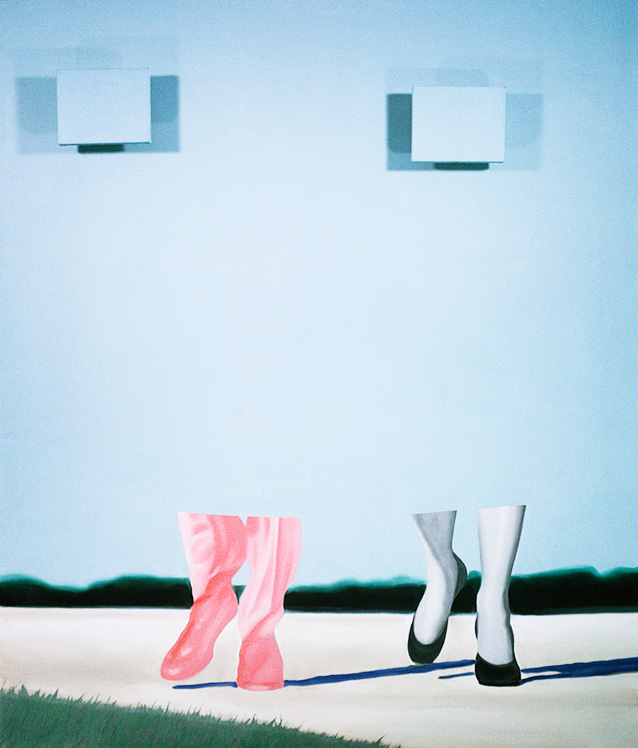

Грета закуривает сигарету, вытягивает худые длинные ноги и задумчиво смотрит на Ингу.

Знаешь, говорит она, первого живого русского я увидела в Варшаве, в 1992 году. Мне было тогда двадцать, и я в августе решила поездить по Восточной Европе. В конце концов, много лет это была закрытая зона, железный занавес, все такое... мама много рассказывала и про оссиз, и про русских. Она была левая и, кажется, даже знала кого-то из RAF — или, по крайней мере, сочувствовала. Ее отец вообще был правоверный коммунист, непонятно даже, почему после войны не перебрался в ГДР. Тоже, кстати, звали Клаус — как моего бывшего, твоего нынешнего. Не-не, не парься, я вообще не об этом. Я только хотела сказать, что в мои двадцать лет Восточная Европа для меня была терра инкогнита — неведомая зачарованная земля.

Когда рухнула Стена, все ломанулись в Берлин, но я все пропустила: не помню почему — не то учеба, не то неудачный роман, а может, болела чем-то. Я, пока жила с мамой, вечно чем-нибудь болела. Но не поверишь: стоило на пятом курсе снять квартиру — все как рукой сняло. Вот как бывает, да.

Короче, до лета 92-го я нигде восточней Вены не бывала — а тут отправилась. Прага, Будапешт, Краков... в конце концов, добралась до Варшавы. Финальная точка путешествия — тем более моя бабушка была полькой, впрочем, умерла совсем молодой, еще до моего рождения.

Честно говоря, я уже устала и хотела домой: денег было мало, жила я в хостелах, ни выспаться, ни помыться толком. Да и Варшава не впечатляла после Праги и Кракова: скучные послевоенные кварталы да туристский Старый Город, открыточный и фальшивый. Но в нем была хоть какая-то жизнь — сновали туристы, играли уличные перуанские музыканты, даже, кажется, лошади возили повозки с детьми, уже не помню.

Этот русский был милый: такой худощавый брюнет в очках, чем-то похожий на Клауса. Только у Клауса волосы светлые. Тебе бы тоже, наверно, понравился. Ладно, ладно, я шучу, не обижайся. Плесни мне лучше еще водки. Как вы говорите: на здоровье? Нет? Ну, тогда прозит!

Как познакомились? Ну, как мальчики с девочками знакомятся? Я сидела на каком-то парапете, доедала свой обед и пила пиво. Вся такая неприступная и злобная... ну, то есть мне так тогда казалось...

***

Не то чтобы особо неприступная и злобная — такая же, как все любители гранжа и поклонники «Нирваны»: мешковатые джинсы, прижатые к груди колени, банка пива в руке, сигарета в углу рта, челка спадает на глаза. Курт Кобейн умер за наши грехи, а миллионы подростков остались такими же, как были: бесприютными, несчастными и недовольными. Митя сразу увидел в ней родственную душу: ему было уже двадцать пять, но развод отбросил его на несколько лет назад, так что, считай, они с Гретой были сверстниками. К тому же этим летом он хотел вернуть свою молодость и всем врал, что ему двадцать три.

— День добры, — сказал он по-польски.

— Гутен таг, — буркнула Грета: за три недели она устала от знакомств с аборигенами.

— О, ты немка, — по-английски сказал Митя. — С Востока или с Запада?

— Из Штутгарта, — сквозь зубы ответила Грета.

— А я из Москвы, — Митя улыбнулся. — Ты тоже первый раз в Варшаве?

***

Все бывает в первый раз, знаешь? Если бы я запомнила твою фамилию, я бы сейчас поискала тебя в Интернете, может, и нашла бы — если ты, конечно, пережил эти ваши девяностые. Сейчас я бы с радостью написала тебе письмо. Спросила, помнишь ли, как мы целый день шлялись по Варшаве. Было жарко, ты снял куртку — какую-то дурацкую куртку, наверное, у вас в России все в таких ходили при коммунистах — и всё не знал, куда ее девать: перекидывал то через плечо, то через локоть и в конце концов швырнул на траву и сказал:

— Давай посидим, чего мы все время ходим?

В самом деле, что мы ходили? Нас как будто что-то подгоняло — может, потому, что я отмотала пол-Европы и не могла остановиться, а ты едва вырвался из-за своего проржавевшего занавеса. Помнишь, ты рассказывал, как перед самой границей вдруг испугался, что тебя не выпустят? Теперь-то небось весь мир объездил — куда ни попаду, всюду русских полно. А может, я тогда вспомнила, как мама рассказывала, что они молодые вот так и бродили в Париже — без плана. Называлось это, кажется, дрейф, и что-то в этом было революционное, но что — я не понимала ни тогда, ни сейчас.

Ты был страшно худой, я помню, у тебя из ворота майки выпирали ключицы. Одну ты вчера натер лямкой рюкзака, и там была такая розовая корочка, как ссадина. Знаешь, когда ребенок упадет и разобьет коленку, не сильно, а так, чуть-чуть — вот и у тебя такое было. Мне все время почему-то хотелось ее потрогать.

Интересно, у тебя есть дети? И как ты вообще? Наверно, потолстел, как Клаус, мужики после сорока за собой плохо следят. Ну, тогда был худой, да...

Интересно, у тебя фотографии сохранились? У тебя же был фотоаппарат, такой старый, металлический, еще советский. Наверно, с хорошей оптикой, не то что потом, в мыльницах. Я тебе еще адрес собиралась дать, чтобы ты снимки прислал, ну, ты помнишь, чем дело закончилось, да? Здорово, если б я тебя могла разыскать, — интересно, получился тот снимок, где мы на траве сидим? Помнишь двух девчонок из Голландии? Они нас щелкнули, и мы с ними потрепались немного. Они тоже только что были из Кракова. Помню, сказали еще так смешно: «Всего один день были, жалко, не успели в Освенцим». Тоже мне, парк развлечений.

***

А помнишь, как там пахло свежескошенной травой? И когда мы встали, твоя куртка была вся в зеленых пятнах, ты еще сказал «как будто камуфляж», и мы опять смеялись, я ее накинула и запела You’re in the Army Now. И ты сказал, что с моим английским получается прямо группа «Лайбах», а я не знала, кто это, и ты пытался мне напеть не то I Me Mine, не то Let It Be. И мы оба ржали, потому что ты очень смешно изображал немецкий акцент. Мне еще показалось забавным, что ты приехал из России, а рассказываешь мне про какую-то модную группу, о которой я ни сном ни духом. Я решила, это потому, что они славяне, эти «Лайбахи», а дома послушала и поняла, что просто не люблю индастриал.

Я тогда молодая была, любила классический рок, мама мне всегда ставила. «Дорз» там, «Роллинг Стоунз», ну и «Битлз», конечно. И ты вроде тоже загибал мне что-то про дух Вудстока, помнишь? Небось всем девушкам втирал, а, сознавайся?

А помнишь, ты все время останавливался и читал, что написано на досках? В Варшаве всюду на домах были какие-то доски, я думала — мемориальные. Я спросила: «Ты что, знаешь польский?» — а ты сказал: «Да чего там знать, родственный язык, все и так понятно». А говорили мы по-английски, тоже, наверно, смешно было бы сейчас: ты с чудовищным русским акцентом, а я — с немецким. И с грамматикой у нас обоих было хреново, а денег на двоих так мало, что даже «Макдоналдс» казался дорогим. Но зато мы выпендривались и говорили про умное: я — про Фукуяму, ты — про постмодернизм. Тоже смешно сегодня вспомнить, да? Внукам своим буду рассказывать: «Моя юность пришлась на эпоху конца истории», — ну, как мама мне рассказывала про шестьдесят восьмой в Париже и своих друзей из RAF.

А помнишь, как вдруг пошел дождь? Мы как раз добрались до варшавской высотки, ты еще смеялся, что это типичный сталинский небоскреб, у вас в Москве таких не то семь, не то девять. Я на следующий день в путеводителе прочла, что его действительно советские построили, типа в подарок братской Польше. А до этого, сразу после войны, вывезли из Польши весь скот, вот поляки и язвили: возьмите назад свой небоскреб, верните нам наших коров!

Помнишь, мы купили где-то в ларьке две банки пива и пару гамбургеров, сели там на ступеньки, вот и был наш ужин. Мы все время смеялись, помнишь? Что там было смешного, в этой Варшаве? Наверно, просто были молодые, да?

Помнишь, когда мы доели, я увидела, что у тебя к губе прилип кусочек салата, маленький такой зеленый листочек, ну, кусочек листа, из гамбургера. И я стала тебе делать знаки, мол, сними, потому что не понимала, как сказать по-английски. Это же не Фукуяма, тут сразу все слова из головы вон, так я тебе показывала, тыкала пальцем в свою губу, а ты не понимал, а может, понимал, но притворялся, и тогда я сама этот листик стряхнула, а ты поймал мою руку и поцеловал, как бы в шутку, осторожно, и я тоже, как бы в шутку, стала вырываться, и ты сразу разжал пальцы, и я не знала, что делать дальше, и сказала: давай, сфотографируй меня! — и побежала вверх по лестнице, мимо скульптуры рабочего со скрижалями или еще какой-то вашей советской монументальной ерунды, а ты остался там, где мы сидели, взял камеру и стал меня фотографировать. Опустился на колени, чтобы найти лучший ракурс, я еще подумала: вот, впервые парень передо мной стоит на коленях.

И тут нас накрыло тучей, помнишь? Потемнело, словно прикрутили свет, и по краю зрения поползли тени, потом задул ветер, и скомканная бумага от нашего ужина, петляя, неслась по ступенькам, а две банки из-под «Хайнекена» загрохотали вниз, и ты все стоял на коленях и снимал, а я не знала, как еще встать, и все поправляла светлую челку, и старалась не улыбаться, чтобы не походить на американку. Тут громыхнуло, и тяжелые капли зазвенели в воздухе, ты сразу вскочил, чтобы спрятать аппарат, и я наконец засмеялась и побежала вниз, но ты все-таки успел поднять камеру и сфотографировать, как я прыгаю по ступенькам в ореоле дождя, веселая и даже еще не очень мокрая.

Было бы здорово найти твой е-мейл. Вдруг у тебя получилась эта фотография? Я бы хотела на память — потому что в сорок лет уже как-то с трудом верится, что все это в самом деле было с нами.

Мы, конечно, сразу промокли, у тебя майка прилипла к телу, все ребра видны, я еще подумала: какой же он худой! Ты тогда протянул мне куртку, а я сказала, что нет, как феминистка не могу принять такую жертву, и мы попытались накрыться этой курткой вдвоем, и в конце концов обнялись — чтобы лучше уместиться, — и стали целоваться, потому что ну что же делать, если уже обнялись, и потому что я хотела тебя поцеловать все то время, пока сгущались тучи, ты вертелся с аппаратом, а я поправляла челку и старалась не улыбаться.

Ты помнишь, как мы целовались, да? Наверно, все прохожие на нас смотрели, тем более что дождь кончился, от ступеней поднимался пар, и мы стояли в этом мареве, как на пьедестале, обнявшись и прилипнув друг к другу.

Если бы у меня был твой мейл, я бы тебя обязательно спросила: зачем ты все испортил? Почему не мог просто увести куда-нибудь — в тот же хостел, в какой-нибудь подъезд, куда угодно — и там сделать то, чего мы оба хотели? Зачем ты, переводя дыхание между поцелуями, спросил меня:

— Тебя возбуждает, что мы с тобой тут, на ступеньках сталинского небоскреба?

Ты знаешь, я даже не поняла сначала. Что здесь может возбуждать? Сейчас я бы не обратила на это внимания и продолжала бы целоваться — ну, то есть сейчас мне трудно представить, как я целуюсь посреди улицы, но я имею в виду, если бы такое случилось, — но тогда я как дура переспросила: «Чего?» — а ты, как дурак, стал объяснять, что мы с тобой, русский и немка, два великих тоталитарных народа, посреди города, который наши предки захватывали и разрушали... и я совсем уже забыла целоваться, отскочила и закричала:

— Но это же было давно! Мы же тогда даже не родились, при чем тут это? Война давно закончилась!

Помнишь, что ты ответил? Война никогда не закончится. Ты, кстати, до сих пор так считаешь?

Знаешь, сколько лет прошло — а я все равно не могу тебе этого простить. Мне было двадцать, я была маленькая девочка, я хотела, чтобы ты меня обнял, поцеловал... трахнул, в конце концов. Я не хотела отвечать ни за немецкий народ, ни за историю Европы. Я хотела, чтобы мы были просто мальчик и девочка, неужели это так трудно? Почему обязательно надо быть русским и немкой?

И поэтому я сказала:

— Bullshit.

И тогда ты наконец рассказал, что было на тех мемориальных досках, — а я и сама могла бы догадаться, слова-то, может, и незнакомые, но цифры одни и те же: 10, 15, 40 — убитые во время войны поляки, расстрелянные заложники.

Ты помнишь, я ничего тебе тогда не сказала? Но теперь, хорошо, я признаю: ты меня убедил. Война не кончается никогда. Мама ошибалась: под мостовой — вовсе не пляж, а кости убитых. Мы не в городе, а посреди громадного кладбища. Ты прав.

Но только я не могла целоваться, стоя на чужих могилах. Если мы в самом деле два народа, которые захватывали и разрушали этот город, нам лучше оставить его в покое.

Я ничего такого не сказала, стояла как дура на этой чертовой лестнице, губы у меня тряслись, в животе пульсировало, и кислый вкус во рту отдавал не пивом, а будущей рвотой.

Я швырнула твою чертову куртку и побежала вниз, а потом в своем дурацком хостеле рыдала всю ночь, не давая спать соседям.

Прошло почти двадцать лет, скажи мне: ты помнишь меня? Ведь если ты прав и ничего никогда не кончается, где-то там, в исторической вечности, немецкая девочка в мешковатых джинсах и мокрой майке все так же бежит по лестнице, сдерживая слезы и рвоту, а ты смотришь на нее и не можешь двинуться с места.

***

Он все еще стоит на лестнице Варшавского дома культуры и науки. Лужицы на ступенях блестят, словно осколки выбитого стекла, фигурка Греты пересекает дорогу и через мгновение скроется в толпе, нырнет в переход, исчезнет навсегда. Возвращаются домой поляки, проходят редкие туристы, вокруг шумит Варшава — захваченный, преданный, разрушенный и заново отстроенный город, город, которому хочется пожелать, чтобы для него история в самом деле закончилась, чтобы он вот так замер — в лучах предзакатного солнца, омытый грозой, все еще полный надежд на свободу, лучшую жизнь, католического Бога и президента Валенсу.

Митя провожает глазами убегающую Грету, мокрая майка липнет к телу, он вздрагивает от холода.

Сталинская высотка возвышается над ним — помпезная, как «Молодая гвардия», безнадежная, как история Европы.

***

Зря убежала? Ничего не зря. Я тебе, Инга, скажу: знаешь, в чем у вас, русских, проблема? Вы белые. Если бы вы были азиаты или там негры, все было бы нормально. Мы бы ожидали от вас чего-нибудь такого — что будете гордиться своей самобытностью, попрекать нас колониализмом, рассказывать о своих страданиях — и при этом хватать за сиськи или там клеиться к чужим мужикам.

Нет, это я не про тебя. Вовсе я не ревную — мы с Клаусом уже три года в разводе, делай что хочешь.

Что ты говоришь? Так у вас выглядят поиски абсолюта? Водка такая есть, «Абсолют», искать не надо, в любом магазине на полке стоит. Кстати, прозит!

И вы точно не говорите на здоровье? Не разыгрываешь меня, нет? Я ведь сама в кино слышала.