Безгрешность

Перевод с английского: Леонид Мотылев и Любовь Сумм

Не надо думать, что я не знал, во что ввязываюсь, или что не делал попыток этого избежать. Три дня на протяжении лунного месяца мы были парочкой наркоманов, ловящих наичистейший кайф на свете, но остальные двадцать пять дней мне надо было как-то справляться с ее настроениями, со сценами, которые она устраивала, с ее сверхчувствительностью, с ее суждениями, с ее ранимостью. Мы редко по-настоящему ссорились или спорили; чаще это был нескончаемый анализ того, как я или кто-либо другой нехорошо с ней обошелся. Вся моя личность стала перестраиваться ради защиты ее спокойствия и моей самозащиты от ее упреков. Кто-то может назвать это моей кастрацией, но скорее это было размывание границы между нашими «я». Я учился чувствовать то, что чувствует она, Анабел училась предвосхищать мои мысли, а что может быть интенсивней, чем любовь без секретов?

— Одно замечание насчет уборной, — сказала она как-то раз на ранней стадии наших отношений.

— Я всегда поднимаю сиденье, — сказал я.

— В том-то и проблема.

— Я думал, проблема бывает с мужчинами, которые считают, что могут без промаха сквозь сиденье.

— Я рада, что ты не из их числа. Но брызги.

— Я вытираю обод.

— Не всегда.

— Хорошо, значит, есть куда развиваться.

— Но брызги не только на ободе. Бывают и под ободом, и на плитке. Капельки.

— Буду и там вытирать.

— Ты не можешь каждый раз вытирать всюду и везде. И мне не нравится запах старой мочи.

— Я мужчина! Как мне тогда быть?

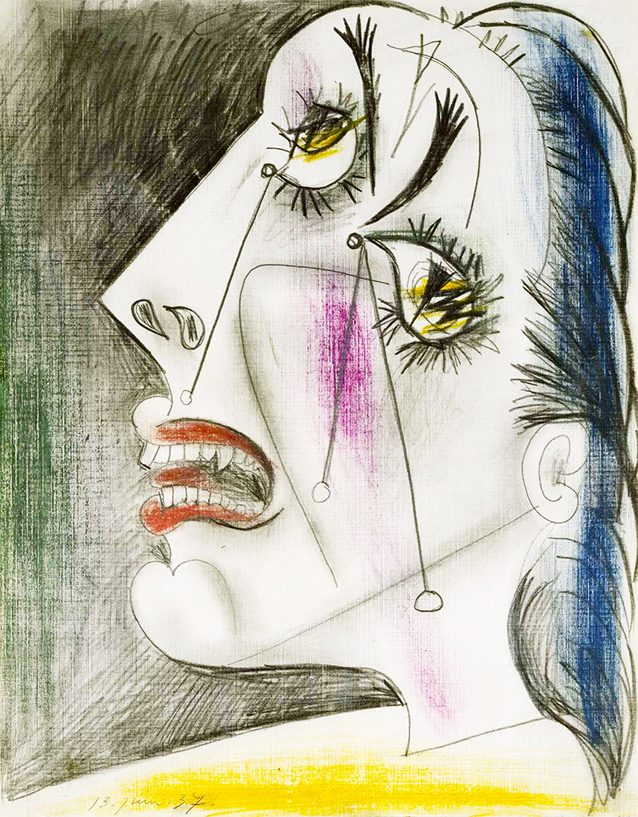

— Можно садиться... — застенчиво предложила она. Я знал, что это неправильно, что это не может быть правильно. Но она была огорчена моим молчанием и сама умолкла со скорбным видом, в ее взгляде появилось что-то каменное, и ее огорчение значило для меня больше, чем моя правота. Я сказал ей, что либо буду более аккуратен, либо начну садиться, но она почувствовала, что я раздосадован и подчиняюсь нехотя, а разве может у нас быть мирный союз, если нет настоящего согласия во всем? Она заплакала, а я пустился в долгие поиски глубинной причины ее недовольства.

— Мне же приходится садиться, — сказала она наконец. — Так почему тебе не делать то же самое? Я не могу не видеть твоих брызг, и всякий раз, когда я вижу, приходит мысль: как это несправедливо — быть женщиной. Ты даже не чувствуешь, как это несправедливо, ты понятия не имеешь, никакого понятия.

Она заплакала в три ручья. Единственным способом это прекратить было сделаться — прямо там, в ту минуту — человеком, столь же остро, как она, переживающим несправедливость, заложенную в моей способности мочиться стоя. Я внес в свою личность эту поправку — как и сотню других, подобных ей, в наши первые месяцы — и всякий раз, когда ей могло быть слышно, мочился сидя. (Когда слышно не было, впрочем, я мочился в ее раковину. Часть меня, которая так поступала, в итоге погубила нас и спасла меня.)

В спальне она была более терпима к различиям. Это был, разумеется, несчастливый день, когда она поставила точки над i и объяснила мне, что у нас не может быть близости в те периоды, когда только один из нас способен получить удовлетворение. После очень долгого и трудного обсуждения, прерываемого молчаниями, она поддалась на мои уговоры и согласилась попробовать, и, кончив внутри нее и услышав ее рыдания, я испытал чувство вины. Я спросил, получила ли она хоть какое-то удовольствие, и она прорыдала, что разочарование перевесило удовольствие. Весь разговор о несправедливости повторился у нас по новой, но на сей раз я имел возможность заметить, что она сама признаёт свою ненормальность в этом отношении и, значит, мы не имеем сейчас дела со структурным гендерным дисбалансом. В итоге она из любви ко мне и, возможно, из страха, что я найду себе более нормальную девушку, согласилась на некоторые уступки. Ритуал был странноватый, но отличался творческой выдумкой и какое-то время меня удовлетворял. Вначале я должен был принять душ, потом мы вели разговор с плюшевым бычком Леонардом, который моим голосом давал свою забавную трактовку новостям дня, потом мы раздевались, и она играла — по-другому не скажешь — с моим членом. Иногда он был кинокамерой, медленно панорамирующей над ее телом, а затем щелкающей стоп-кадры его излюбленных частей. Иногда она кутала его в свои прохладные шелковистые волосы и «доила». Иногда тыкалась в него носом, пока он не окатывал ей лицо, точно головка душа. Иногда брала в рот и не сводила с него взгляда, не смотрела мне в глаза, пока не глотала. Нежность, которую она к нему питала, была сродни нежности, которую она испытывала к Леонарду. Она говорила мне, что он хорошенький, как сказала в свое время про меня. Она утверждала, что у моей спермы запах чище, чем у любой другой, которую она имела несчастье обонять. Но самым странным мне представляется сейчас то, что она всегда отделяла мой член от меня самого. Она не хотела, чтобы я целовал ее, пока она прикасается к нему; даже предпочитала, чтобы я не трогал ее руками, пока она с ним не закончит. И постоянно, как я обнаружил, вела счет. Когда наступало полнолуние, восстанавливая в ней нормальность, и она один за другим начинала испытывать оргазмы, она сообщала мне, который из них уравнивал нас с ней на текущий месяц. И в тот момент все у нас становилось в порядке. Мы опять были одним целым.

Достойны упоминания два других кризиса. Первый вызвало то, что университет Миссури готов был принять меня в свою великолепную школу журналистики, куда мать убедила меня подать заявление, потому что это было посильно по деньгам и не очень далеко от Денвера. Да, я был без ума от Анабел, и да, я ополчился на мужское в себе как на препятствие к единению наших душ, но мужская часть из меня все-таки не ушла и отлично понимала, что Анабел странная, что я молод и что вегетарианская диета плохо подходит моему желудку. Я вообразил себе, что проведу в Миссури «перегруппировку сил», что налягу там на работу, что стану репортерской косточкой, что уделю внимание другим девушкам, прежде чем решить, связывать ли судьбу с Анабел. Я совершил ошибку, сказав ей про Миссури вечером перед полнолунием. Я попытался ласково завлечь ее в спальню, но она сделалась молчалива. Лишь часы спустя — часы, когда она дулась, а я старался ее взбодрить, часы, которые мы могли бы провести в постели, — она выложила передо мной мои мысли во всей их мужской неприглядности. Она не упустила ничего.

— Ты будешь там вести замечательную журналистскую жизнь, ты будешь счастлив, что там нет меня, а я буду тут сидеть и ждать, — сказала она.

— Ты можешь поехать со мной.

— Ты хорошо себе представляешь меня в Колумбии, штат Миссури? Меня в качестве девушки, которая туда за тобой увязалась?

— Тогда живи здесь и работай над своим проектом. Это всего два года.

— А твой журнал?

— Как я смогу затеять журнал без денег и опыта?

Она выдвинула ящик и достала чековую книжку.

— Вот сколько у меня есть, — сказала она, показывая на сумму накоплений: примерно сорок шесть тысяч долларов. Я смотрел, как ее изящная рука художницы выписывает мне чек на двадцать три тысячи. — Хочешь быть со мной и быть амбициозным? — Она вырвала чек и протянула мне. — Или хочешь поехать в Миссури как заурядный журналюга?

Я не стал ей указывать, что широкие жесты с чековыми книжками теряют в значимости, если их делают дочери миллиардеров. Сомнение в ее намерении не брать больше денег у отца было таким же тяжким грехом, как сомнение в ее серьезности как художницы. Она уже научила меня никогда этих сомнений не выражать. Они бесили ее страшно.

— Я не возьму у тебя денег, — заявил я.

— Это наши деньги, — сказала она, — и новых поступлений не будет. Все, что у меня есть, твое. Употреби их с пользой, Том. Можешь взять этот чек с собой в Миссури. Если собираешься разбить мое сердце, сейчас самое время. Бей по нему отсюда, а не из Миссури год спустя. Бери деньги, поезжай домой, поступай в школу журналистики. Об одном прошу: не делай вид, что мы остаемся парой.

Она ушла и заперлась в спальне. Не знаю, сколько раз мне пришлось пообещать, что не покину ее, прежде чем она меня впустила. Когда впустила наконец, я разорвал чек («Не дури, это хорошие деньги!» — крикнул с изголовья кровати Леонард) и схватил ее тело с новым ощущением обладания, словно то, что я в большей мере стал принадлежать ей, сделало и ее более моей.