Амос Оз: Иуда

Перевод с иврита ~ Виктор Радуцкий

«Иисус и все его апостолы были евреями, сыновьями евреев. Но единственным из них, запечатленным в христианском народном воображении как еврей — и как представитель всего еврейского народа, — был Иуда Искариот. В час, когда "множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин" пришли за Иисусом, в испуге "все ученики, оставив Его, бежали", и только Иуда остался. Возможно, он поцеловал Иисуса, чтобы укрепить Его дух. Возможно, он даже пошел с теми, кто взял Иисуса, туда, куда они повели Учителя. И Петр пришел туда, но еще до восхода зари трижды отрекся от Иисуса. Иуда же не отрекался от Него. Сколь иронично то, — писал Шмуэль в своей тетради, — что первый и последний христианин, единственный христианин, не оставивший Иисуса ни на минуту, не отрекшийся от Него, единственный христианин, веривший в божественность Иисуса до последнего Его мгновения на кресте, безоговорочно веривший, что Иисус действительно восстанет и сойдет с креста пред всем Иерусалимом и на глазах у всего мира, единственный христианин, умерший вместе с Иисусом, не переживший Его, единственный, чье сердце воистину разбилось со смертью Иисуса, — именно он на протяжении тысячелетий в глазах сотен миллионов людей на пяти континентах слывет наиболее ярко выраженным евреем. Воплощением предательства, воплощением иудейства, воплощением связи между иудейством и вероломством».

«В Новое время, — записывал Шмуэль, — историк Цви Грец писал, что Иисус — единственный рожденный женщиной, о котором "можно сказать без преувеличения, что смертью своей он воздействовал более, чем жизнью"». На полях Шмуэль добавил торопливым почерком: «Неправда. Не только Иисус. Также и Иуда Искариот смертью своей воздействовал куда больше, чем жизнью».

Зимней ночью, один в своей мансарде — сильный и монотонный дождь шагает над потолочными сводами совсем рядом с его головой, играет в водосточных трубах, кипарисы клонятся под западным ветром, отчаянная ночная птица издает внезапный вопль — Шмуэль сидел, склонившись над столом, время от времени делал большой глоток прямо из бутылки с дешевой водкой, стоявшей перед ним на столе, и записывал в своей тетради:

«Евреи почти никогда не говорили об Иуде. Нигде. Ни словом. Даже когда насмехались над Распятием и Воскресением, последовавшим, согласно Евангелиям, спустя три дня. Евреи во всех поколениях, включая и авторов полемических сочинений против христианства, опасались касаться Иуды. Те же из евреев, кто, подобно Цви Грецу и Иосефу Клаузнеру, полагали, что Иисус родился евреем и умер евреем, был близок к ессеям и ненавидим священством и знатоками Торы, потому что водился с грешниками, с мытарями и с блудницами, — то и эти мыслители также обошли молчанием Иуду Искариота. Даже те из евреев, кто придерживался мнения, что Иисус — обманщик, хитрый колдун и незаконнорожденный сын римского солдата, все они старались не сказать об Иуде ни единого слова. Стыдились его. Отреклись от него. Возможно, боялись вызвать из небытия память о человеке, чей образ на протяжении восьмидесяти поколений вбирал в себя потоки ненависти и отвращения. Не будите и не тревожьте».

[blockquote]«Неужели, — писал Шмуэль в тетради, — неужели не нашлось ни одного верующего, который бы задал себе вопрос: возможно ли, что человек, продавший своего Учителя за ничтожную сумму в тридцать сребреников, сразу же после этого повесился от великого горя?[/blockquote]

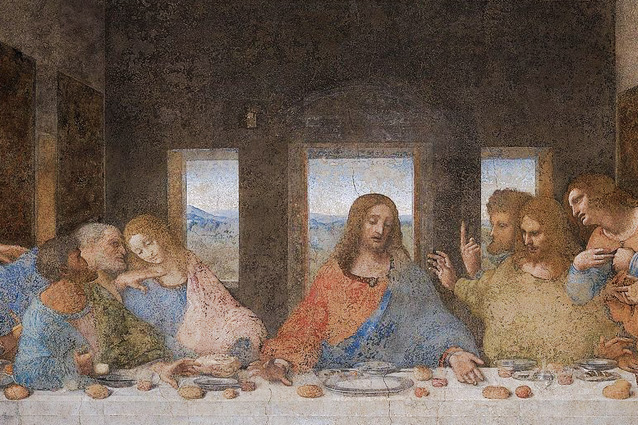

Шмуэль хорошо помнил образ Иуды на нескольких известных изображениях Тайной вечери: извращенное и отвратительное существо сидит, сжавшись, как мелкое гадкое животное, в конце стола, тогда как все остальные за столом миловидны и благообразны, темный среди светловолосых, кривоносый и лопоухий, с желтыми испорченными зубами, с презренным алчным выражением, растекшимся по его злобному лицу.

Там, на Голгофе, в пятницу, совпавшую с кануном праздника Песах, толпа глумилась над Распятым:

— Спаси Себя Самого и сойди с креста.

И Иуда умолял Его:

– Сойди, Равви, сойди сейчас. Ныне. Время позднее, и народ начинает расходиться. Сойди. Не медли более.

«Неужели, — писал Шмуэль в тетради, — неужели не нашлось ни одного верующего, который бы задал себе вопрос: возможно ли, что человек, продавший своего Учителя за ничтожную сумму в тридцать сребреников, сразу же после этого повесился от великого горя? Никто из апостолов не умер с Иисусом Назарянином. Иуда был единственным, кто не хотел больше жить после смерти Спасителя».

Но ни в одном из известных ему текстов Шмуэль не нашел даже малейшей попытки выступить в защиту этого человека. Того самого человека, не будь которого, не было бы и Распятия, не было бы и христианства, не было бы и Церкви. Без него Иисус из Назарета стерся бы из памяти точно так же, как еще несколько дюжин чудотворцев и деревенских проповедников из глухих селений Галилеи.

После полуночи Шмуэль облачился в свое поношенное студенческое пальто с веревочными петлями и деревяшками вместо пуговиц, надел шапку, присыпал тальком бороду, щеки, лоб и шею, взял палку с головой лисицы и спустился в кухню. Он собирался намазать творогом ломоть хлеба потолще, поскольку ощутил внезапно ночной голод, а затем выйти побродить по пустынным улицам, пока не падет на него, наконец, добрая усталость. Возможно, втайне он надеялся встретить Аталию на кухне. Возможно, и ее одолела бессонница. Но кухня была пустой и темной, и, когда Шмуэль включил свет, жирный бурый таракан кинулся под холодильник. «Зачем ты убегаешь, — усмехнулся Шмуэль, — я бы тебя не тронул, я ничего против тебя не имею. Что ты мне сделал? И чем я лучше тебя?»

Он открыл холодильник, увидел овощи, бутылку молока и пачку творога. Прямо пальцами ковырнул изрядный шмат творога, плюхнул на хлеб, отправил в рот и начал жевать, не обращая внимания на крошки, прилипшие к бороде. Немного крошек он намеренно рассыпал по полу — на завтрак таракану. Затем закрыл холодильник и на цыпочках пересек коридор, зная, что Гершом Валд, выздоравливающий после болезни, сидит сейчас за письменным столом в библиотеке или разлегся там на своей лежанке. На миг остановился, прислушиваясь к происходящему за закрытой дверью Аталии, но, не уловив ни звука, вышел в темноту, запер за собой дверь и проверил тростью-лисицей плиты, мостившие двор.

[blockquote]Набравшись смелости, Шмуэль положил на асфальт тротуара свою палку и второй рукой погладил голову и спину кота, нежно пощекотал шею и почесал за ушами[/blockquote]

Дождь не прекратился окончательно, но ослаб и лишь накрапывал. Утих и ветер. Глубокая тишина царила в переулке. Холодный, кристально-прозрачный воздух омыл, очистил легкие, освободил голову Шмуэля от паров дешевой водки. Все жалюзи были закрыты, и ни единый луч света не пробивался ни из единого окна. Старинный, времен британского мандата, фонарь из маленьких стеклянных прямоугольников в металлической оправе лил скудный свет, и армия нервных теней металась по мостовой и по стенам домов. Шмуэль преодолевал подъем — голова бодает воздух, туловище тащится за головой, а ноги силятся не отстать — в переулке Раввина Эльбаза в направлении улицы Усышкина. Отсюда, повернув налево, он отправился в квартал Нахлаот, повторяя маршрут прогулки, которую они с Аталией совершили несколько недель назад. Он помнил молчание, стоявшее между ними во время той прогулки, и размышлял о том, что рассказала ему Аталия про смерть Михи и про смерть отца, которого она ни разу не назвала папой, а исключительно по фамилии — Абрабанель. Шмуэль спрашивал себя, что он, в сущности, делает в этом доме, наполненном запахами смерти, между призраком хозяина дома и безостановочно, как испорченная механическая игрушка, разглагольствующим стариком, рядом с недостижимой женщиной, презирающей весь мужской род. Хотя, возможно, изредка она способна вдруг проявить и жалость. И ответил себе, что он ищет уединения. Именно так он решил поступить, когда Ярдена вышла замуж за Нешера Шершевского, а сам он оставил университет. И вот до сих пор он исправно исполняет свои решения. Но в самом ли деле ты ищешь тут уединения? Ведь даже когда ты сидишь в своей мансарде, твое сердце находится внизу, на кухне или под закрытой дверью Аталии.

Тощий уличный кот с выступающими ребрами и облезлым хвостом замер у мусорных баков, разглядывая Шмуэля сверкающими глазами, готовый в любой миг сорваться с места. Шмуэль остановился, посмотрел на кота, и внезапно охватила его великая жалость. Жалость, которая время от времени охватывала его по отношению к тем, от кого отвернулась судьба, жалость, которая почти никогда не приводила его к действию. Мысленно он обратился к коту: «Только не убегай от меня и ты. Ведь мы с тобой немного схожи. Каждый из нас стоит одинокий в темноте под этим моросящим тонким дождем и спрашивает себя: "Что теперь?" Каждый из нас ищет себе какой-нибудь источник тепла и, пока ищет, — шарахается». Шмуэль немного приблизился, выставив перед собой трость, кот не отступил, но, ощетинившись, изогнулся дугой, оскалил зубы и тихо зашипел. Внезапно тишину разорвал далекий глухой выстрел, а следом еще один, гораздо ближе, послышалась короткая резкая очередь. Шмуэль не смог определить, откуда стреляют. Иерусалим израильский с трех сторон был окружен Иерусалимом иорданским, и вдоль всей границы были возведены укрепленные огневые точки, натянута колючая проволока, возведены бетонные стены, засеяны минами приграничные пространства. Время от времени иорданские снайперы стреляли в прохожих, или полчаса-час велась беспорядочная перестрелка между огневыми точками по обе стороны разделительной линии.

Выстрелы смолкли, и Иерусалим снова погрузился в ночную тишину. Шмуэль наклонился, протянул руку к коту и позвал. К его удивлению, вместо того чтобы убежать, кот сделал три-четыре осторожных шага в его сторону, с подозрением нюхая воздух: усы подрагивают в свете фонаря, в глазах сверкает дьявольская искра, хвост трубой. Его мягкие, упругие шаги походили на танцевальные па, словно этот тощий кот проверял одинокого незнакомца, неведомо зачем оказавшегося в переулке. Возможно, он еще помнил, как однажды получил еду из рук незнакомого человека. Шмуэль огорченно подумал, что у него при себе ничего нет. Вспомнил творог в холодильнике и пожалел, что не захватил с собой несколько крошек. И мог бы ведь сварить яйцо перед выходом, очистил бы его и дал этому голодному доходяге.

— У меня ничего нет. Ты уж прости меня, — извинился Шмуэль тихо.

[blockquote]По дороге домой Шмуэль думал о смерти Михи Валда, талантливого математика, который был мужем Аталии и, наверное, любил ее и которого она, возможно, любила до того, как ее отравила эта едкая озлобленность[/blockquote]

Но на кота его слова не произвели никакого впечатления, он еще ближе подошел к наклонившемуся Шмуэлю и обнюхал кончики пальцев протянутой к нему руки. Вместо того чтобы разочароваться и удалиться, кот вдруг потерся мордой о протянутые пальцы, издав короткое, волнующее сердце мурлыкание. Шмуэль, пораженный, так и застыл с вытянутой рукой, чтобы кот мог продолжать тереться об нее. И вдруг, набравшись смелости, Шмуэль положил на асфальт тротуара свою палку и второй рукой погладил голову и спину кота, нежно пощекотал шею и почесал за ушами. Кот был небольшой, серый с белым, фактически котенок, мягкий, теплый, пушистый. Когда рука Шмуэля погладила кота, из зверя вырвалось негромкое, ровное урчание, и он с удвоенной силой принялся тереться о ладонь человека. Затем потерся о согнутую ногу Шмуэля, издал еще одно низкое урчание, развернулся и, не оглядываясь, удалился к мусорным бакам мягкими тигриными шагами.

Шмуэль продолжил свой путь, пересек рынок Махане Иехуда, миновал квартал Мекор Барух, на стенах которого были расклеены воззвания раввинов и синагогальных старост, проклятия, анафемы и поношения: «Великая беда постигла нас»; «Не прикасайтесь к помазанникам Моим»; «Нельзя голосовать на этих выборах, преисполненных скверны»; «Сионисты продолжают дело Гитлера, да истребится имя его и память о нем».

Ноги сами привели Шмуэля к переулку в квартале Ягиа Капаим, где находилось его кафе времен кружка социалистического обновления, того самого пролетарского кафе, в котором шестерка кружковцев сидела за двумя сдвинутыми столами, на расстоянии от компании ремесленников, маляров, электриков, подмастерьев-печатников и слесарей, которые, по правде, с членами кружка не разговаривали, но время от времени снабжали огоньком.

Подойдя к запертому и защищенному ржавой железной решеткой кафе, Шмуэль встал вдруг как вкопанный и спросил себя, что он, собственно, тут делает. А затем задал и другой вопрос — тот, что предъявила ему несколько часов назад Аталия: «Почему же не убили и тебя?»

Он взглянул на свои наручные часы. Десять минут второго. Во всем квартале не видно ни души. Лишь в одном окне горел слабый свет, и Шмуэль представил себе, как молодой ешиботник сидит там и вслух читает Псалмы. Мысленно Шмуэль обратился к нему: «И ты, и я, оба мы с тобой ищем нечто, чему нет меры. А раз нет этому меры, то мы ничего и не найдем, даже если будем искать до утра, и следующей ночью, и во все последующие ночи, и до самой смерти, и даже — почему нет? — после нашей смерти».

По дороге домой, поднимаясь по улице Зихрон Моше, Шмуэль думал о смерти Михи Валда, талантливого математика, который был мужем Аталии и, наверное, любил ее и которого она, возможно, любила до того, как ее отравила эта едкая озлобленность. Вопреки тому, что жена и тесть были против войны, против создания Еврейского государства и изо всех сил противились его желанию присоединиться к армии, его участию в этих, по их мнению, проклятых боях, вопреки тому, что Миха сам был инвалидом, как и его отец, и еще в детстве ему вырезали одну почку, — вопреки всему этому Миха мобилизовался и отправился воевать. И пошел в атаку в ту ночь, второго апреля сорок восьмого года, на склоне одного из холмов. Шмуэль пытался вообразить раненого человека, не юношу, а женатого мужчину тридцати семи лет, наверняка не самого крепкого и — не исключено — как и Шмуэль, астматика, которому трудно давались все эти перебежки по холмистой местности. Его товарищи отступили, растворились в темноте, спустились к колонне автомобилей, застрявшей на дороге, не обратив внимания на то, что Михи нет с ними. Побоялся ли он крикнуть, чтобы его не услышал враг. Потерял ли он сознание? Или, быть может, из последних сил сползал по склону, в сторону шоссе? А возможно, все было наоборот, возможно, как раз кричал, снова и снова, от ужасной боли, и именно поэтому нашли его арабские солдаты? А когда нашли его, пытался ли он поговорить с ними на их языке? Знал ли он арабский, как его тесть? Пытался ли он бороться с ними? Умолял ли о пощаде? Ведь он наверняка знал, как и все, что в первые месяцы той войны обе стороны пленных почти не брали. Понял ли он, охваченный ужасом и отчаянием, что они собираются с ним сделать, когда стащили с него штаны? Застыла ли кровь в его жилах? Шмуэль вздрогнул и положил ладонь на брюки, словно прикрывая свой детородный орган, и ускорил шаги, хотя моросящий дождь прекратился и только холод, пахнущий прелой листвой и мокрой земли, разливался в ночном иерусалимском воздухе.

Почему не убили и тебя?

Неподалеку от площади Давидка рядом со Шмуэлем со скрежетом затормозила патрульная полицейская машина с мигалкой на крыше. Открылось окно, и гнусавый тенор с сильным румынским акцентом спросил:

— И куда вы, господин?

— Домой, — ответил Шмуэль, хотя, в общем-то, еще не решил, завершились ли его ночные странствия. Ведь он собирался бродить по улицам до тех пор, пока не выбьется из сил.

— Ваше удостоверение личности.

Шмуэль переложил палку из одной руки в другую, скрюченными от холода пальцами расстегнул пуговицы пальто, сунулся в один карман рубашки, в другой, потом в задний карман брюк, вытащил наконец и подал «румынскому» полицейскому картонку от удостоверения: в те дни удостоверение личности вкладывалось в синюю картонку-книжечку. Шмуэль продолжал рыться и выворачивать карманы, пока не нашел-таки само удостоверение. Полицейский включил неяркий свет под потолком автомобиля, внимательно изучил документ, вернул Шмуэлю и обложку, и само удостоверение.

[blockquote]Сидя над тарелкой горячего венгерского супа, Шмуэль ощущал глубочайшее раскаяние[/blockquote]

– Вы заблудились?

– Почему? — удивился Шмуэль.

– В вашем удостоверении написано, что вы проживаете в квартале Тель-Арза.

– Да. Нет. Я сейчас в гостях, вернее, не в гостях, а работаю в переулке Раввина Эльбаза. В квартале Шаарей Хесед.

— Работаете? В такое время?

— Ну, дело в том, — пустился в объяснения Шмуэль, — что я там и работаю, и живу. То есть проживание в доме является частью моей оплаты. Неважно. Это немного сложно.

— Вы пьяны?

— Нет. Да. Может, самую малость. По правде говоря, я выпил немножко перед выходом.

— И можно ли узнать, куда именно направляется ваша честь в такое время в такую холодную ночь?

— Никуда. Прогуляться. Немного проветрить голову.

Но полицейскому уже стало скучно. Он что-то буркнул напарнику, сидевшему за рулем, и, закрывая окно, сказал Шмуэлю:

— Не очень-то полезно для здоровья в одиночестве бродить по улицам в такие часы. Можно подхватить простуду. Или волка встретить. Давай ступай-ка домой! В такой час порядочные люди не шляются по улицам. И постарайся больше не попадаться нам этой ночью.

Промерзший, вымокший и уставший Шмуэль Аш вернулся в третьем часу. Вошел он бесшумно, на цыпочках, чтобы старик не услышал его. И тут же вспомнил, что господин Валд все еще нездоров и наверняка уже спит у себя в спальне, перед портретом погибшего сына. Посему он включил свет на кухне, поискал глазами приятеля-таракана. Но и тот, по-видимому, уже отправился на боковую, так что Шмуэль сжевал бутерброд с вареньем и несколько маслин, запил стаканом воды, поленившись заваривать чай, хотя и промерз весь и вожделел чего-нибудь горячего.

Затем взобрался к себе в мансарду, включил обогреватель, снял пальто, сбросил обувь, сделал три больших глотка из бутылки, разделся и постоял немного перед обогревателем во фланелевом белье. И вдруг сказал:

— Это тебе не поможет.

Он и сам не понял, что значат эти слова, но они отчего-то его успокоили, и Шмуэль лег в постель и дважды вдохнул из ингалятора, хотя не испытывал затруднений с дыханием, но на всякий случай. Затем укутался в одеяло и мгновенно заснул. И свет, и обогреватель погасить он забыл, как и заткнуть пробкой бутылку с остатками водки.

Назавтра он встал в одиннадцать, оделся, взял трость и вышел, невыспавшийся и разбитый, чтобы съесть свой суп-гуляш и выпить яблочный компот в венгерском ресторане на улице Короля Георга. Вообще-то ему следовало первым делом проведать больного, узнать, не нужно ли тому чего-нибудь. Вымыть его. Сменить пропитавшуюся пóтом пижаму. Налить чаю. Напоить с ложечки. Подать лекарство и поправить подушку. Но ничего этого он не сделал, ибо ему было ясно сказано, что до полудня старик всегда спит. Да и Аталия наверняка уже заглядывала в комнату больного. Или домработница Белла, а то и соседка, Сара де Толедо. «И все-таки, — мысленно сказал себе Шмуэль, — тебе следовало зайти к нему и поинтересоваться, не нужен ли ты ему. А вдруг старик лежит без сна, ждет именно тебя. Вдруг он не спал всю ночь и хочет поделиться с тобой ночными мыслями. Вдруг этим утром он хотел еще рассказать тебе о сыне. Как ты мог бросить его...»

Сидя над тарелкой горячего венгерского супа, Шмуэль ощущал глубочайшее раскаяние. И сказал:

— Слишком поздно.