Андрей Наврозов: Охлография

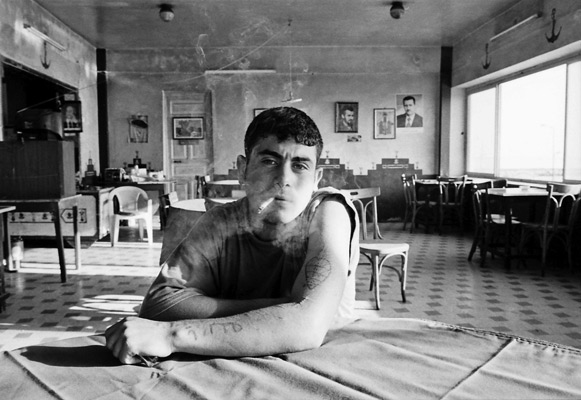

Нежным венецианским утром, если читателя занесет на самую верхотуру собора Св. Марка, панорама, которая оттуда откроется, будет состоять из слоя вредителей, пышным ковром лейкоцитов устилающих нижележащую площадь. Выдумывать оскорбительные сравнения для глобального туриста, однако, времяпрепровождение не менее банальное, чем выстраиваться крокодилом за цветастым зонтиком в центре города. Поэтому достаточно привлечь внимание читателя к общей морфологии создания, как две капли воды похожего на насекомое, упомянутое в Апокалипсисе: нечто вроде цикады с человечьим лицом. Именно это наблюдение — отчасти энтомология, отчасти эсхатология — и заставило моего приятеля Гусова озаглавить «Саранча» свой фотоальбом о нашествии массового человека на полуразрушенные бастионы европейского индивидуализма.

Фотография — это флаг, под которым проводится мобилизация. Невозможно вообразить массового человека без единицы фотоаппаратуры на семейную ячейку; их распространение по всему миру — геометрическая прогрессия алчных сопоставлений пейзажей, монументов и фонов с собственными лицами и туловищами; процесс, на первый взгляд, калейдоскопический, состоящий из триллионов возможных пермутаций, но всякий раз непременно замкнутый на себе. Подобно эпидемии, их шествие экспансивно и триумфально, словно питается чумными списками на стенах приютов и богаделен; подобно нападению паразитов на сельскохозяйственную культуру, их вторжение хладнокровно, вампирно и аморально; подобно знакам последних времен, их пример заразителен, врываясь в жизнь человечества от Рима до Дамаска и от Манчестера до Лхасы сквозняком Откровения. Именно фотокамера массового человека, а вовсе не его автомобиль или аэроплан, и есть тот Конь Блед, на котором кошмар скачет потным галопом по индивидуальному сознанию.

Позвольте слегка отступить от темы. В европейских языках есть слова, чья звукоподражательность направлена на то, чтобы они звучали отвратительно. Среди них выделяется корень gn*, например, в английском gnat, «гнус», и nit, «гнида». Gnaw и gnarl означают «глодать», gnash — «скрежетать», но от них не отстают и русские «гнить», «гнушаться» и «гной», особенно потому, что наше g* звучит, а английское давно вымерло. Притягивать к этому сгустку ассоциаций греческий корень gno*, to know по-английски и «знать» по-русски, может, и безумие с лингвистической точки зрения, но я писатель, а не профессор языкознания. Я могу писать, что мне вздумается, а думается мне, что понятие «знание» в европейских языках этимологически окрашено в цвет отвращения. Но вернемся к саранче, глодающей останки цивилизации.

В нашу вечно увядающую, но все никак не решающуюся опасть викторианскую эпоху Кьеркегор находит первородный грех там же, где его оставила Библия. Датский философ сравнивает страх, который Адам задумал покорить знанием, с головокружением замечая, что грехопадение неизменно происходит в атмосфере иллюзий, как правило, свободолюбивых. Подобного рода галлюцинациям противопоставляется вера, представляющая собой, наоборот, ясность или трезвость и, в отличие от фантазии познания, реальную силу. Этимолог, кстати, незамедлительно поддержал бы точку зрения датчанина, заметив, что английское soul, «душа», однокоренное со славянским «сила», изначально означало «сопротивляемость», в первую очередь искушению.

Задумываясь над концепцией Кьеркегора, мы начинаем понимать, что запретный плод Книги Бытия суть не что иное, как психотропное вещество — «Class-A controlled substance» по западной полицейской терминологии, — чье потребление во все возрастающих дозах, как это происходит при проявлении наркомании, составляло основной компонент прогресса человека с момента его изгнания из Рая. Знание, мудрость, разум, подобно миражам, вызываемым галлюциногенными препаратами, снизили сопротивляемость души человека, отняли у него жизненную силу веры, и завели его в область планомерно расширяющихся фантазий, которую в совокупности ему пришлось именовать действительностью.

Вернувшись к семантике, заметим, что понятия «план» и «ширяться» лежат в основе вокабулярия наркотической зависимости. Так наука, посвящая себя расширению собственных познаний, разделяет мировоззрение наркомана: ее ценности устаревают, как позавчера вспрыснутый героин, ее открытия теряют актуальность, как кокаин, вынюханный в такси по дороге в гости. Если наркотическая зависимость — рабство, то это то рабство, в которое люди попадают в поисках свободы.

На американском сленге амфетамин (с 30 миллионами почитателей, по данным ООН, вдвое больше, чем у героина) называют speed, «скорость», так что частенько слышишь: He is, like, on speed all the time — «Он вроде как все время на скорости». Есть ли более выразительный портрет массового человека? Но если задуматься еще глубже, есть ли более выразительный портрет человека разума начиная, скажем, с Сократа? Разве бесконечное журчание платоновских «Диалогов», эластичное, как жевательная резина, и трескучее, как учительский мел, уже не напоминает в своих основных чертах современную жизнь, с которой только отпетый второгодник, забив приличный косяк и хорошенько расслабившись, может справиться без психического расстройства?

Признаем, что Кьеркегор, как впоследствии и Ницше, щадит Сократа, не выливая ему на голову тех ушатов нечистот, которые достаются всем прогуливающимся по истине философам от Аристотеля до Гегеля, но не в этом дело. Чтобы выпить цикуту, требуется обыкновенное человеческое мужество; чтобы устоять перед искушением премудростью, требуется сверхчеловеческое мужество, которым, в частности, не обладал Адам. Как комментирует Шестов, «разум с его жадным стремлением («непреодолимое влечение» — современный юридический термин, описывающий наркозависимость. — А.Н.) к необходимым истинам и добро с его категорическими требованиями и есть то, что человеку принесли плоды от запретного дерева. От этих плодов человек обессилел и потерял способность видеть в своем бессилии несчастье, потерял желание бороться с ним. Он превратился в рыцаря покорности, он в покорности видит свою заслугу, свою добродетель, а познание отождествляет с истиной. Он утратил свободу — но не ужасается этому, а считает, что этому так и быть полагается, что свободы нет и быть не может, что мир держится принуждением, которое получает свое выражение в "законах" бытия, отождествляемых им с истиной, и в "законах" долженствования, совокупность которых составляет его мораль».

Иными словами, то, что Маркс назвал опиумом для народа, не религия, а сам Маркс, Маркс и его предшественники в деле спекулятивной философии начиная с уважаемого всеми Сократа. Опиум для народа — человеческий разум.

Притча Оруэлла «Скотский хутор» кончается тем, что посторонний наблюдатель не в состоянии отличить свиней от людей, ибо они превратились друг в друга. Но свиньи в отличие от саранчи — теплокровные млекопитающие, обладавшие именами и характерами до произошедшей на хуторе революции. Свиньи — сидят за столом, свиньи — унесенная ветром культура, свиньи — фотография царской семьи в выцветшей голубого бархата рамочке. Наш же мир, эпохально кайфующий от собственной мудрости, напоминает скорее кадр из «Лица со шрамом», где герой ныряет в кокаин мордой вперед, как в корыто. Какое недавнее торжество разума, интересно, этот жест символизирует? Нейтронную бомбу? Спящий Вашингтон? Российскую демократию в руках президента Путина? Сверхоружие на базе нанотехнологий, над созданием которого трудится загадочный Китай?

Спекулятивная философия и ее многочисленные отпрыски, от политической экономии до квантовой физики, унаследовали желание Адама понимать, обобщая, и видеть, расширяя. Они любят расширять кругозор. Они настаивают на плане действий, без которого кружится голова и все опять страх, ночь, случай и Бог. Но как только игла в вене, а формула на доске, и по радио передают, что нечто чрезвычайно рациональное только что произошло в Мюнхене, Ялте или Кремле, как все опять становится на место. Ну а если потом выясняется, что Гитлер — злодей, Сталин вовсе не наш дядя Джо, а ФДР с самого начала знал, что япошки на нас нападут, так ведь это ничего, мы же разумные люди, моментально укольчик истины, согни руку и подай трубочку. Самое главное — двигаться! Самое главное — вперед! Верти педали тренажера, планируй побег, расширяй устаревшие концепции! Будь революционным! Ищи всеобщую истину, которая освободит прогрессивное человечество!

Саранча на площади Св. Марка расширяет свой кругозор. Массовому человеку все равно, сделан ли «Беллини» у Флориана из свежепротертых белых персиков, сезон которых еще не начался, или взят из бутылки с наклейкой «Чиприани». Их линзообразные глаза не отличают художника Беллини от корчмаря Чиприани, потому что оба — знаменитости, подобно тому, как петушок на палочке и спортивный автомобиль — оба красные. Что это за язык, на котором они говорят? В нем только два местоимения, «я» и «мы»!

В нем только одно время, будущее, и только одно наклонение, бумажное! В нем одним словом обозначают человека и свиноматку, Белый дом и Кремль, добро и зло, но существует целая тысяча слов, означающих «доллар»!

Что за культура говорит на таком языке и какой оздоровительный эффект она способна произвести на загнившее общество? Я смеюсь, ибо я родился в обществе, этические позиции которого теперь тайно, бессознательно и хаотично воссоздаются на Западе. Не была ли Москва моего детства мировой столицей философского позитивизма? Не были ли ее жители подобны солдатам и термитам? Саранче, движущейся гремучими рядами в светлое будущее? Гоплитам, гремящим задними лапками о щиты с грохотом, заглушающим индивидуальное сознание? И вот, пожалуйста, я — у Св. Марка в Венеции, или на Испанских ступенях в Риме, или перехожу Трафальгарскую площадь в Лондоне, и я вижу те же самые остекленевшие глаза коллектива, сфокусированные на коллективе. Только теперь они еще и цифровые в придачу.

Смотрите, один из них фотографируется с крылатым львом. Он знаменит, этот лев, что значит, что у него есть целый запас имманентности. Поэтому истина — мудрость, знание, культура — льнут, липнут к нему, насыщают его гриву, падают на него, как библейская манна, растут на нем, как весенняя мурава. Сейчас он придвинет сюда жену, которая ему принадлежит, так, хорошо, еще раз: «Щелк!» Она становится частью гномического события, она прекрасна в бордовой бейсбольной кепке и белых «адидах», а запас имманентности льва теперь распространяется и на нее: «Щелк!» И все это внутри маленькой машинки, о тайнах которой он знает меньше, чем Адам о кустах и деревьях.

«Щелк!» — гнет свою линию гностический затвор. Вау, отличный кадр, хани! Да, у нее муж не дурак, ничего не скажешь. Во всяком случае не один из тех дураков, что все это время жили при коммунизме, там, ну, в России, в Албании, в Персии, где там это у них, пока государство не обанкротилось и люди не стали снова жить по-нормальному. Или в Средние века, когда они вообще ходили в церковь примерно как мы на стадион и там им всякую неправду накачивали в голову. Дома, конечно, у нас телевидение, но иногда не мешает посмотреть на мир своими глазами. Люблю расширять кругозор, что и говорить. Мировоззрение, информация, широкие взгляды — честно говоря, это и значит родиться в свободной стране. Хотя я слышал об одном датчанине, а может, он был голландец, точно не помню, который клялся, что если у человека широкие взгляды, у него могут вывалиться мозги. Шутник был этот датчанин!