Ледяной дождь

В Астапове силы покинули Толстого. Но зрение его оставалось безукоризненным. Путь Л. Н. от здания станции до домика Озолина напоминает движение больной птицы, которая уже не может летать, не может даже самостоятельно передвигаться по земле, но при этом видит все очень отчетливо, потому что привыкла смотреть на это с высоты птичьего полета.

Домик Озолина стоял под откосом, по которому шла лестница. Было уже темно. «При выходе из здания станции, — вспоминал Озолин,— направляясь к квартире, служащий, который держал за руку Льва Николаевича, предупредил его, что спускаемся с лестницы. Он ответил: „Ничего, ничего, я вижу“. Такое предупреждение было сделано, и тот же ответ был получен при входе на лестницу квартиры; один из сослуживцев при входе в коридор попросил лампу для освещения коридора, но Лев Николаевич сказал: „Нет, я вижу, я все вижу“».

К великому счастью, в последующие семь дней Толстой не мог видеть всего, что происходило в Астапове. В ночь с 6 на 7 ноября разыгралось осеннее предзимнее ненастье. «Погода как будто разделяет подавленное настроение людей, — писал о той ночи журналист В.А. Готвальд. — Земля слегка подмерзла, а сверху тихо падают не то мелкие дождевые капли, не то что-то склизкое, отвратительно холодное... Я не могу себе представить ничего ужаснее этой ночи. Темно. На рельсовых путях сквозь туман как-то особенно зловеще мигают красные сигнальные фонари. В садике, разбитом перед историческим домиком, стоит несколько берез. Их ветки покрыты обледенелой корой. При малейшем дуновении ветерка ветви сталкиваются, ледяная кора звенит и потрескивает, и создается гул, напоминающий какие-то далекие, невообразимо печальные звуки музыки. Кажется, будто где-то вдали рыдают сонмы неведомых существ...»

На запасном пути

В книге «Уход Толстого» Чертков в качестве одного из главных аргументов в пользу завещания Толстого, по которому все права на распоряжение литературным наследием писателя фактически переходили одному В. Г., приводил тот факт, что единственным человеком, которого Л. Н. вызвал в Астапово, был именно он. Судя по запискам Саши и Маковицкого, это действительно так. Но все-таки никакой телеграммы Толстого с вызовом Черткова не было. Телеграмма была от Саши со слов Толстого, вроде бы пожелавшего видеть Черткова. Но при этом сам Толстой продиктовал дочери телеграмму другого содержания. Две телеграммы были посланы дочерью одновременно в 10.30 утра 1 ноября.

Утром 1 ноября, пишет Маковицкий, Толстой почувствовал себя бодрее. Температура упала до 36,2°. «Л. Н. говорил, что ему лучше и что можно ехать дальше». Телеграмма Черткову, которую Толстой продиктовал Саше, была такая: «Вчера захворал. Пассажиры видели, ослабевши шел с поезда. Нынче лучше. Едем дальше. Примите меры. Известите. Николаев».

Из этой телеграммы никак нельзя сделать вывод, что Л. Н. вызывал Черткова в Астапово. Скорее, наоборот. Толстой просил «милого друга» оставаться на месте и «принимать меры». Об этих «мерах» он писал Черткову из Шамордина: следить за состоянием и настроением С. А. и сообщать ему по пути его следования. Но вместе с этой телеграммой Саша отправила свою: «Вчера слезли Астапово. Сильный жар, забытье. Утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо. Выражал желание видеться вами. Фролова».

Вызов Толстым Черткова, если таковой и был, противоречил обещанию, которое Л. Н. дал своей жене письменно 14 июля 1910 года: «...если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Ч. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше жить, как мы живем теперь, невозможно».

Конечно, то состояние, в котором находился Толстой и во время ухода, и в Астапове, не позволяет делать какие-то уверенные законченные выводы. Кроме одного: Толстой явно хотел видеть Черткова...

Вынужденная, под давлением жены, разлука с Чертковым и стала одной из главных причин этого ухода. Накануне, 26 октября, он написал В. Г. письмо, которое не оставляет в том никакого сомнения.

«Нынче в первый раз почувствовал с особенной ясностью — до грусти — как мне недостает вас...

Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, зная, что я вполне понят, как с вами».

В письме к старшим детям из Астапова он писал: «Милые мои дети, Сережа и Таня, надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамá было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей, и для вас в том числе».

Из этого письма можно лучше всего прочувствовать неразрешимость сложившегося в конце жизни Толстого семейного «треугольника». Перед смертью Л. Н. не зовет к себе никого из членов семьи, объясняя это нежеланием обидеть С. А. Но при этом он призывает к себе человека, чей приезд в Астапово является самым страшным ударом для жены. Потому что этот человек находится в исключительном положении. Его присутствие для Толстого гораздо важнее, нежели приезд семьи.

В то же время внимательный взгляд заметит путаницу в цифрах, которая есть в письме. Он относит начало духовного переворота на десять лет раньше, чем было на самом деле. И вся логика письма (не зову вас, чтобы не обидеть мать, но зову Черткова) говорит, что Толстой тогда находился уже за пределами обычной земной реальности и думал совсем об ином.

В этот же день он продиктовал Саше: «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлениями (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше он истинно существует».

В это «истинное существование» семья не то чтобы не укладывалась, но она входила туда уже на общих правах со всеми людьми. Один лишь Чертков продолжал находиться в исключительном положении.

И он знал это. После бегства мужа из дома С. А. в очередной раз попыталась помириться с Чертковым. Через Булгакова она пригласила его приехать в Ясную Поляну для переговоров. И — получила отказ.

«В Ясной Поляне, — пишет Булгаков, — все были удивлены, что я вернулся один. Никто не допускал и мысли, что Чертков мог отказать Софье Андреевне в исполнении ее желания увидеться и примириться с ним. Когда Владимир Григорьевич выслушал просьбу Софьи Андреевны, он было в первый момент согласился поехать в Ясную Поляну, но потом раздумал.

— Зачем же я поеду? — сказал он. — Чтобы она унижалась передо мной, просила у меня прощения?.. Это ее уловка, чтобы просить меня послать ее телеграмму Льву Николаевичу».

В. Г. все правильно понял. Главной задачей жены Толстого было вернуть мужа во что бы то ни стало. И это была такая же ошибка, как и то, что она насильственно разлучила его с Чертковым. Толстой мог бесконечно терпеть ограничение личной свободы и даже радовался этому. Но весь склад его натуры отрицал стеснение внутренней воли, насилие над «я».

Оказавшись абсолютным победителем, В. Г. продолжал поступать расчетливо, но не благородно и даже просто не по-мужски. Он холодно (а может быть, как раз со страстью) добил соперницу отказом вступить с ней в переговоры. Он написал жене Л. Н. вежливое письмо, прочтя которое графиня сказала:

— Сухая мораль!

До этого она приготовила телеграмму мужу: «Причастилась. Помирилась с Чертковым. Слабею. Прости и прощай». Это была последняя ее отчаянная попытка вернуть мужа. Да, хитростью, очередным обманом, намекая, что она умирает, но помирившись со своим злейшим врагом, а его «милым другом». Чертков предугадал этот ее «ход». Она поняла это, разорвала текст телеграммы и выбросила ее в корзину. Фотокопия этой разорванной телеграммы сохранилась в архиве Черткова.

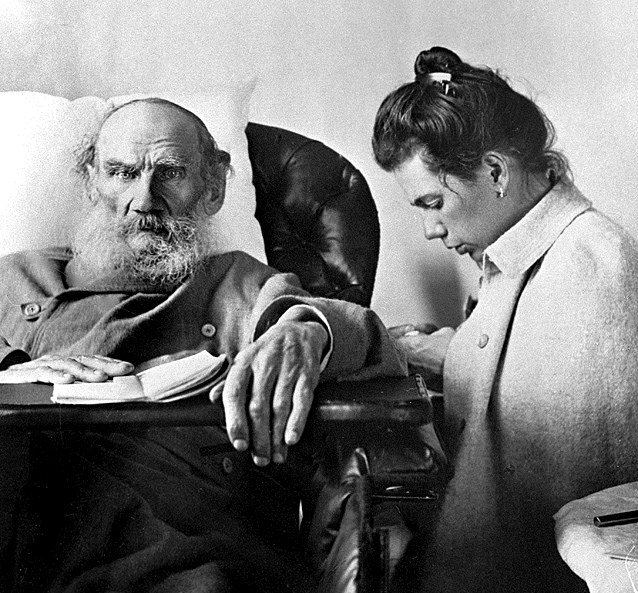

Чертков первым приехал к Толстому. Раньше врачей, священников, раньше членов его семьи. Это случилось уже 2 ноября. «В девять часов утра приехал Владимир Григорьевич со своим секретарем А.П. Сергеенко, — вспоминала Александра Львовна. — Очень трогательно было их свидание с отцом после нескольких месяцев разлуки. Оба плакали. Я не могла удержаться от слез, глядя на них, и плакала в соседней комнате».

Встреча Л. Н. и В. Г. описана в воспоминаниях последнего. «...я застал Л. Н-ча в постели, весьма слабым, но в полной памяти. Он очень обрадовался мне, протянул мне свою руку, которую я осторожно взял и поцеловал. Он прослезился и тотчас же стал расспрашивать, как у меня дома... Вскоре он заговорил о том, что в эту минуту его, очевидно, больше всего тревожило. С особенным оживлением он сказал мне, что нужно принять все меры к тому, чтобы Софья Андреевна не приехала к нему. Он несколько раз с волнением спрашивал меня, что она собирается предпринять. Когда я сообщил ему, что она заявила, что не станет против его желания добиваться свидания с ним, то он почувствовал большое облегчение и в этот день уже больше не заговаривал со мной о своих опасениях».

Это правда, что Толстой боялся приезда жены. В ночь с 31 октября на 1 ноября он бредил во сне:

— Удрать... Удрать... Догонять...

Но просил ли он «принять все меры»? Холодное, рассудочное выражение это больше соответствует лексикону Черткова, а не Толстого. И действительно, судя по всему, именно Чертков «принял все меры» не только для того, чтобы Толстой перед смертью не встретился с женой, но и для того, чтобы воспрепятствовать приезду в Астапово всех остальных членов семьи.

Например, приезд сына Сергея и свидание с отцом могли не состояться. Телеграммы, которые отправила брату Саша до приезда Черткова и после его приезда странно противоречили друг другу. В первой телеграмме, посланной в ночь с 1 на 2 ноября, она сообщала:

«Положение серьезное. Привези немедленно Никитина (врача. — П.Б.). Желал известить тебя и сестру, боится приезда остальных».

Посланная в Москву, эта телеграмма не застала Сергея Львовича, уехавшего к себе в деревню. Его жена послала ее ему вдогонку. Получив ее в пути, он от Горбачева свернул на Астапово.

Между тем утром 2 ноября, через полтора часа после приезда В. Г., из Астапова ушла вторая телеграмма для Сергея Львовича, за подписью Саши, но не в Москву, а через жену Черткова Анну Константиновну:

«Отец просил вас не приезжать. Письмо его следует. Непосредственной опасности нет. Если будет, сообщу».

Меньше всего Чертков был заинтересован в том, чтобы возле Толстого перед его смертью находился кто-либо из его родственников. Кроме, разумеется, Саши. Впрочем, и Татьяны, которой сам В. Г. в телеграмме жене, посланной тем же утром 2 ноября, просил сообщить о своем прибытии в Астапово. (Не сообщили. Татьяна узнала о нахождении отца, как и С. А., из телеграммы Константина Орлова.) Татьяна незадолго до ухода Л. Н. была посвящена в историю с завещанием, где фигурировала в качестве «третьего лица» после В. Г. и Саши. Но вся эта история ей уже тогда не нравилась. По-видимому, именно от нее, а не только из тайного дневника Толстого, С. А. узнала о существовании завещания.

Появление у постели больного С. А. представляло для Черткова страшную опасность. Он хорошо знал об уступчивости Л. Н. своей жене и его колебаниях в отношении завещания. В случае появления С. А. весь «заговор» в считаные минуты мог рассыпаться. Напоминание о детях, о 23 внуках и, наконец, просто психологическое давление, которое могла оказать на мужа больная жена, поставило бы под угрозу годовой труд по выработке завещания и уговорам сомневающегося Л. Н., что это завещание и есть единственный верный путь.

По-видимому, этого боялся не только Чертков. Этого боялся и сам Толстой. Страх увидеть жену, которая могла бы поднять вопрос о завещании и вынудила бы его или пересмотреть свое решение, или в жесткой и окончательной форме отказать ей, несомненно, терзал больного и опять-таки сближал его с Чертковым как... с сообщником. Помимо духовных уз, оба были «повязаны» этим тайным документом.

В этом контексте можно понять странный, заговорщический тон разговора Л. Н. и В. Г.

«Мы молчали. Л. Н. протянул руку в мою сторону. Я нагнулся к нему. Но он тоскливо прошептал: „Нет, я так“.

Я: Что, трудно вам?

Л. Н.: Слабость, большая слабость.

Потом, помолчав:

— Галя вас легко отпустила?

Я: Конечно. Она сказала даже, что рада будет, если я провожу вас дальше на юг.

Л. Н.: Нет, зачем, нет.

Несколько позже он спросил меня, не приехал ли к С. А-не врач-психиатр. На мой утвердительный ответ он спросил: „Не Россолимо ли?“ Я сказал, что нет.

После молчания:

— А ваша мать, Елизавета Ивановна, где?

Я: В Канне. Она телеграфировала, спрашивала о вашем здоровье.

Л. Н.: Как, разве там уже все известно?»

Ни слова о духовных вопросах! Все мрачно, таинственно, все полунамеками. Во всяком случае, так передает этот разговор Чертков.

Он целует руку Л. Н., взяв ее в черных гуттаперчевых перчатках, потому что страдает экземой. Толстой, несмотря на свое состояние, все еще очень зорок и наблюдателен. На следующий день он видит Черткова без перчаток и справляется о его здоровье. Все это очень трогательно, как и его забота о Гале и о матери В. Г., поправляющей свое здоровье в Канне. Но все это вызывает сложные чувства. Было что-то противоестественное в том, что в конце жизни, оказавшись в разрыве со своей семьей, Толстой так заботился о чужой семье.

После Черткова в Астапово прибывали другие «толстовцы»: Гольденвейзер, Горбунов-Посадов, Буланже... Они беспрепятственно входили к Л. Н., беседовали, ухаживали за ним. Он всем был рад, улыбался и говорил нежные слова.

В это время его жена и сыновья Илья, Андрей и Михаил находились в отдельном вагоне на запасном пути. (Напомним, что возле умирающего были Сергей, Татьяна и Саша.) Войдя в домик Озолина, три сына стояли в коридоре против комнаты, где был отец, но не могли, да и сами не решались туда войти. С. А., конечно, рвалась к мужу, но коллективным решением докторов и всех детей ее постановили не пускать и ничего не сообщать Толстому о ее прибытии в Астапово.

«...есть фотография, снятая с моей матери в Астапове, — писал впоследствии Лев Львович. — Неряшливо одетая, она крадется снаружи домика, где умирал отец, чтобы подслушать, подсмотреть, что делается там. Точно какая-то преступница, глубоко виноватая, забитая, раскаянная, она стоит, как нищенка, под окном комнатки, где умирает ее муж, ее Левочка, ее жизнь, ее тело, она сама».

«Он как ребенок маленький совсем...»

Варвара Феокритова в своем дневнике пишет, что Толстой, конечно, догадывался о пребывании жены в Астапове. И с этим трудно не согласиться. Приученные самим отцом не лгать, Саша, Сергей и Татьяна не могли в глаза убеждать его в том, что С. А. продолжает оставаться в Ясной. Приходилось отмалчиваться, уклоняться от разговоров на эту тему. И без того Сергею пришлось солгать, говоря, что в Астапове он оказался случайно, проездом.

В общей суматохе не заметили, как в его комнате оказалась подушечка, сшитая рукой С. А. Но Толстой ее заметил. Маковицкий, органически не способный врать, был вынужден сказать ему, что ее привезла Татьяна Львовна (она приехала в одном вагоне с матерью и братьями). Он пожелал видеть старшую дочь.

«Он начал с того, что слабым прерывающимся голосом с передыханием сказал: “Как ты нарядна и авантажна”, — писала Татьяна в письме к мужу. — Я сказала, что знаю его плохой вкус, и посмеялась. Потом он стал расспрашивать про мамá. Этого я больше всего боялась, потому что боялась сказать ему, что она здесь, а прямо солгать ему, я чувствовала, что у меня не хватит сил. К счастью, он так поставил вопрос, что мне не пришлось сказать ему прямой лжи.

— С кем она осталась?

— С Андреем и Мишей.

— И Мишей?

— Да. Они все очень солидарны в том, чтобы не пускать ее к тебе, пока ты этого не пожелаешь.

— И Андрей?

— Да, и Андрей. Они очень милы, младшие мальчики, очень замучились, бедняжки, стараются всячески успокоить мать.

— Ну, расскажи, что она делает? Чем занимается?

— Папенька, может быть тебе лучше не говорить: ты взволнуешься.

Тогда он очень энергично меня перебил, но все-таки слезящимся, прерывающимся голосом сказал:

— Говори, говори, что же для меня может быть важнее этого? — И стал дальше расспрашивать, кто с ней, хорош ли доктор. Я сказала, что нет и что мы с ним расстались, а очень хорошая фельдшерица, которая служила три с половиной года у С.С. Корсакова и, значит, к таким больным привыкла.

— А полюбила она ее?

— Да.

— Ну дальше. Ест она?

— Да, ест и теперь старается поддержать себя, потому что живет надеждой свидеться с тобой.

— Получила она мое письмо?

— Да.

— И как же она отнеслась к нему?»

Этими вопросами он мучил детей, терзал и самого себя. Но так и не сказал главного, чего от него, несомненно, ждали — одни со страхом, другие с надеждой. Он не сказал, что хотел бы видеть перед смертью свою жену.

Сказать это означало бы предать Черткова. Разговор с женой, если бы он был до конца откровенным, не мог бы не коснуться вопроса о завещании. И дело уже было не в деньгах. Дело было в той «тайне», в которой он участвовал за спиной жены. Это не могло бы остаться недоговоренным на смертном одре. Невозможно было — уже не для нее, а для него — не поднять этот вопрос при последнем прощании с женщиной, с которой прожил почти полвека. Но это было до такой степени мучительно стыдно, что все старались отводить от этого глаза, молчать или делать вид.

Подобное, но только наоборот, происходило в 1891 году, когда он, отводя глаза в сторону, делил имущество между женой и детьми, «как если бы он умер». И тогда было мучительно стыдно, потому что все понимали, что отец не умер, а жив. А теперь все делали вид, что он не умирает, а будет жить, и вопрос о разговоре с женой можно оставить на потом, как встречу со старцами в Оптиной. Как и тогда, он надеялся, что юридический вопрос в моральном плане разрешится сам собою между любимыми и любящими его людьми. Как и раньше, он не хотел признавать, что этот мир лежит не в добре, а во зле, что природа человеческая греховна по своей сути.

И не просто греховна, но ужасающе больна. Два душевно больных и бесконечно зависимых от Толстого человека не могли поделить его между собой и ненавидели один другого, а он хотел, чтобы они любили друг друга, как он любил их и всех на свете. «Как вы не понимаете. Отчего вы не хотите понять... Это так просто... Почему вы не хотите это сделать», — бормотал он в бреду за два дня до смерти. «И он, видимо, мучился и раздражался оттого, что не может объяснить, что надо понять и сделать, — вспоминал Сергей Львович. — Мы так и не поняли, что он хотел сказать».

6-го утром он привстал на кровати и отчетливо произнес: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, — а вы смóтрите на одного Льва». Что значили эти странные слова?

А может – просто: оставьте меня в покое?

Согласно запискам Маковицкого, он часто произносил: «Не будите меня», «Не мешайте мне», «Не пихайте в меня» (лекарства).

Между тем у постели умиравшего собралось шесть докторов.

Увидев их, Л. Н. сказал: «Кто эти милые люди?

Когда доктор Никитин предложил поставить ему клизму, Толстой отказался. «Бог все устроит», — сказал он. Когда его спрашивали, чего ему хочется, он отвечал: «Мне хочется, чтобы мне никто не надоедал».

«Он как ребенок маленький совсем», — удивленно сказала Саша, когда закончила умывать отца.

«Никогда не видал такого больного!» — удивленно признался прибывший из Москвы врач П.С. Усов. Когда во время осмотра он приподнимал Л. Н., поддерживая его за спину, Толстой вдруг обнял его и поцеловал.

Никто из собравшихся возле умиравшего Толстого и затем вспоминавших об этих днях (некоторые вели дневники), разумеется, не заметил частого присутствия в комнате одного маленького человечка, девушки Марфушки, которая ежедневно мыла в комнате полы.

Толстой заметил. Интересовался ее судьбой.

«Л. Н. спросил, замужем ли она или нет, — писал Озолин. — Узнав, что нет, он сказал: „Это хорошо“».

Самой же Марфушке умирающий однажды деликатно посоветовал: «Ты тихонечко, а то столик уронишь...»

Перед смертью ему примерещились две женщины.

Одной он испугался, увидав ее лицо, и просил занавесить окно. Возможно, это был призрак жены (может быть, и не призрак). Ко второй он явно стремился, когда открыл глаза и, глядя вверх, громко воскликнул: «Маша! Маша!» «У меня дрожь пробежала по спине, — писал С.Л. Толстой. — Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши, которая была ему особенно близка (Маша умерла тоже от воспаления легких в ноябре 1906 года)».

В жизни Толстого было три Марии, которых он особенно любил: дочь, сестра и мать...

Мария Николаевна Толстая скончалась, когда Левочке не было и двух лет. Он не знал ее лица, а портретов ее, кроме искусно вырезанного силуэта, не сохранилось. Ближе к концу жизни Толстой стал, с одной стороны, наделять образ матери внеземными чертами, а с другой — тянулся к ней именно как младенец. В марте 1906 года он написал на клочке бумаги: «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки — любви. Хотелось, как детьми, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей — ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе.

Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, Божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня».

Однажды обе женщины пришли к Толстому вместе. Александра Львовна вспоминала: «Днем проветривали спальню и вынесли отца в другую комнату. Когда его снова внесли, он пристально посмотрел на стеклянную дверь против его кровати и спросил у дежурившей Варвары Михайловны:

— Куда ведет эта стеклянная дверь?

— В коридор.

— А что за коридором?

— Сенцы и крыльцо.

В это время я вошла в комнату.

— А что, эта дверь заперта? — спросил отец, обращаясь ко мне.

Я сказала, что заперта.

— Странно, а ясно видел, что из этой двери на меня смотрели два женских лица.

Мы сказали, что этого не может быть, потому что из коридора в сенцы дверь также заперта.

Видно было, что он не успокоился и продолжал с тревогой смотреть на стеклянную дверь.

Мы с Варварой Михайловной взяли плед и занавесили ее.

— Ах, вот теперь хорошо, — с облегчением сказал отец. Повернулся к стене и на время затих».

Здесь невольно вспомнишь пушкинские строки:

И нет отрады мне — и тихо предо мной

Встают два призрака младые,

Две тени милые, — два данные судьбой

Мне ангела во дни былые.

Но оба с крыльями и с пламенным мечом,

И стерегут... и мстят мне оба,

И оба говорят мне мертвым языком

О тайнах счастия и гроба.

Это из чернового варианта пушкинского «Воспоминания» 1828 года — года рождения Толстого.

Но есть и более прозаическое возможное объяснение этого странного видения. Когда проветривали комнату больного, которая располагалась напротив входа в дом, то на время отворили входную дверь (в остальное время была заперта). И в этот момент в сени вошла С. А. «Мы с Александрой Львовной выходим в сени. Софья Андреевна уже там, — пишет Гольденвейзер. — Мы уговорили ее выйти наружу. Все мы были крайне взволнованы и тронуты ее приходом. Но Боже мой, что оказалось! В Астапово приехали фотографы от какой-то кинематографической фирмы и захотели снять Софью Андреевну. Когда мы открыли дверь наружу, Александра Львовна увидела направленный в сторону крыльца аппарат, услыхала треск вращаемой ручки, в ужасе отшатнулась и убежала назад в дом».

Кроме смертных мук («Как Л. Н. кричал, как метался, как задыхался!» — писал Маковицкий 6 ноября) страдание его было еще и в том, что окружавшие не могли понять его. Язык ему уже не повиновался.

«Отец просил нас записывать за ним, но это было невозможно, так как он говорил отрывочные, непонятные слова, — вспоминала Александра Львовна. — Когда он просил прочитать записанное, мы терялись и не знали, что читать. А он все просил:

— Да прочтите же, прочтите!

Мы пробовали записывать его бред, но чувствуя, что записанное не имело смысла, он не удовлетворялся и снова просил прочитать».

Тогда попытались прибегнуть к чтению вслух его хрестоматии «Круг чтения». Записки Маковицкого: «В 10-м ч. дня Л. Н. в полубреду настаивал, чтобы что-то „делать дальше“. Мы стали ему читать „Круг чтения“, сначала я, потом Варвара Михайловна, потом Татьяна Львовна, которую Л. Н. спрашивал, благодаря ее за что-то, и сказал: „Милая Таня“.

Прочли три раза подряд 5 ноября „Круга чтения“.

Когда перестали читать, Л. Н. сейчас же спросил:

— Ну, что дальше? Что написано здесь, — настойчиво, — что написано здесь? Только ищи это... Нет, сейчас от вас не добудешь ничего».

Последняя запись в дневнике Толстого от 3 ноября: «Вот и план мой. Fais ce que doit, adv... (Делай, что должно, и пусть будет, что будет — П. Б.). И все на благо и другим, и главное мне».

Последние осмысленные слова, сказанные за несколько часов до смерти старшему сыну, которые тот от волнения не разобрал, но которые слышал и Маковицкий: «Сережа... истину... я люблю много, я люблю всех...»

«За все время его болезни, — вспоминала Александра Львовна, — меня поражало, что, несмотря на жар, сильное ослабление деятельности сердца и тяжелые физические страдания, у отца все время было поразительное ясное сознание. Он замечал все, что делалось кругом, до мельчайших подробностей. Так, например, когда от него все вышли, он стал считать, сколько всего приехало народа в Астапово, и счел, что всех приехало 9 человек».

Эта невероятная ясность сознания вместе с невозможностью что-то доказать, высказать самое важное доставляли Л. Н. страдания, сопоставимые с физическими мучениями. Он старался быть мягким и благодушным со всеми людьми, которые его окружали и число которых прибывало. Вообще, он вел себя как ласковый, хотя и чуточку капризный ребенок, который вдруг оттолкнет шприц или клизму и попросит «оставить его в покое». Но при этом разум Толстого работал на полную мощность, а зрение продолжало оставаться зорким. Несоответствие между ясностью разума, зрения и тем, что с его телом производят какие-то ненужные, с его точки зрения, манипуляции, по-видимому, и было единственным, что отравляло его предсмертный уход.

«Удирать! Удирать!» — часто бормотал он. 5 ноября вечером он действительно пытался сбежать...

«Все это время, — вспоминала Александра Львовна, — мы старались дежурить по двое, но тут случилось как-то так, что я осталась одна у постели отца. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал на подушках и стал спускать ноги с постели. Я подошла. “Что тебе, папаша?” —“Пусти, пусти меня”, — и он сделал движение, чтобы сойти с кровати. Я знала, что, если он встанет, я не смогу удержать его, он упадет, и я всячески пробовала успокоить его и удержать на кровати. Но он изо всех сил рвался от меня и говорил: “Пусти, пусти, ты не смеешь меня держать, пусти!” Видя, что я не могу справиться с отцом, так как мои увещевания и просьбы не действовали, а силой у меня не хватало духу его удержать, я стала кричать: “Доктор, доктор, скорее сюда!” Кажется, в это время дежурил Семеновский. Он вошел вместе с Варварой Михайловной, и нам удалось успокоить отца и удержать его на кровати».

Очень серьезным переживанием для него стало то, что вместе с камфарой ему кололи еще и морфий. Как он ненавидел наркотики, как боялся их! Недаром и Анна Каренина упала под поезд после приема двойной дозы опиума. Когда в начале 1860-х Толстой вывихнул руку и ему дважды вправляли ее под анестезией, он инстинктивно сопротивлялся насильственному прерыванию сознания. Весь его организм бунтовал против этого, и приходилось оба раза давать двойную дозу эфира.

Когда врачи, желая облегчить его смертные муки, предложили впрыснуть морфий, Л. Н. заплетающимся языком просил: «Парфину не хочу... Не надо парфину!»

«Впрыснули морфий, — пишет Маковицкий. — Л. Н. еще тяжелее стал дышать и, немощен, в полубреду бормотал:

— Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал... Оставьте меня в покое... Надо удирать, надо удирать куда-нибудь...»

Только после инъекции морфия к нему впустили его жену. Позвать ее предложил кто-то из докторов, то ли Усов, то ли Беркенгейм. «Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, — пишет С.Л. Толстой, — потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить: „Прости меня“ и еще что-то, чего я не расслышал».

Около трех часов утра 7 ноября Толстой очнулся и открыл глаза. Кто-то поднес к его глазам свечу. Он поморщился и отвернулся.

Маковицкий подошел к нему и предложил попить. «Овлажните свои уста, Лев Николаевич», — торжественно произнес он. Толстой сделал один глоток. После этого жизнь в нем проявлялась только в дыхании.

В 6 часов 5 минут 7 ноября Л. Н. скончался...

Маковицкий подвязал мертвому подбородок и закрыл глаза. «Застлал очи», — пишет он. После смерти Толстого все довольно быстро разошлись. Все так устали за эти дни, что нуждались в отдыхе. Ушли дети Толстого, ушла его жена. «Во всей квартире остались только Маковицкий и я, — вспоминал Озолин. — Когда я вошел в комнату, где сидел, понурив голову, Маковицкий, то он, обратившись ко мне, сказал на немецком языке: «Не помогли ни любовь, ни дружба, ни преданность».

И Маковицкий (словак), и Озолин (латыш) не слишком свободно владели русским языком. Им было удобнее объясняться по-немецки.

Какое я право имею на свою версию об уходе Толстого?

Был ли уход Л. Н. Толстого результатом сцепления жизненных (семейных) обстоятельств или радикальным жестом, сознательным поступком идеолога, художника, религиозного гуру — кого угодно? Это важный вопрос.

Когда меня спрашивают: «А какова ваша версия ухода Толстого и чем она отличается от уже существующих?» — я начинаю чесать затылок. Я же понимаю, что за этим вопросом последуют другие, на которые у меня ответов.

Почему ушел Толстой? Не знаю. Что он хотел этим сказать? Не знаю. Понимала ли С. А. ужас своего поведения накануне ухода мужа? Не знаю. Сознательно ли работал Чертков на раскол в семье? Не знаю. Хотел ли Толстой покаяться перед церковью? Не знаю. Что было бы, если бы к Толстому в Астапове пустили священника? Не знаю. А жену? Не знаю. Куда вообще Толстой собирался ехать? Не знаю.

Мы почему-то хотим думать, что загадка ухода Толстого лежит в области то ли метафизики, то ли специфики социально-политического строя России начала ХХ века (правда, очень странное было состояние России, недаром его называют и катастрофой, и Серебряным веком), то ли в области весьма эксцентрического отношения самого Толстого к жизни, к народу, к искусству, к Богу... Мы все время пытаемся разгадать этот действительно очень странный поступок Толстого как месседж, брошенный нам, современникам и потомкам.

И мы имеем на это полное право. Потому что гения из Толстого, строго говоря, сделали мы, его современники и потомки. Это во всяком случае касается зрелого и позднего Толстого. После его «духовного переворота»...

В конце 70-х — начале 80-х годов XIX века у современников Толстого был выбор. Они — и это было вполне реально! — могли ведь его просто признать сумасшедшим. Причем подсказку давал не кто-то, а самый умный, талантливый и популярный писатель того времени — Иван Тургенев. Это не Достоевский, который за несколько дней до смерти читал письма Толстого к его тетке, А.А. Толстой, где излагались его новые взгляды, и кричал: «Не то! Не то!» Это «не то!» Достоевского было как раз из области их общего с Толстым «помешательства». А вот Иван Тургенев...

Он тогда вернулся из Ясной Поляны на открытие памятника Пушкину в Москве. В Ясной они помирились с Толстым (в 60-е их ссора чуть не дошла до дуэли и потом закончилась разрывом отношений на долгие годы). Толстой рассказал ему о своих новых воззрениях. И вот Тургенев намекнул собравшимся на открытие памятника, что Толстой в своей усадьбе как бы чуточку сбрендил. Ну совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы к этому всему не относиться всерьез. Зато очень серьезно в «помешательстве» ее мужа убеждала С. А. ее родня, Берсы. В том числе и несравненная Танечка Кузминская, наша Наташа Ростова.

Кстати, главным аргументом в пользу величия С. А. как жены гения (все-таки гения!) для меня всегда было не то, что эта женщина 13 раз рожала и сколько-то раз переписывала «Войну и мир». Главным аргументом для меня является ее поведение во время «переворота» мужа. Как она смогла пройти между Сциллой и Харибдой? Остаться верной и преданной женой Толстого и... не принять его идей? На это немыслимое стояние на углях способна только русская женщина! Что ей стоило объявить своего мужа сумасшедшим, когда под угрозой была жизнь всей семьи? Девяти детей! Которых ее муж всерьез хотел поселить на куске земли и заставить работать как простых мужиков. Она этого не сделала. Но при этом сказала мужу такое категорическое «нет!», и как-то так его сказала, что этот страшно упрямый и последовательный человек и в семье остался, и собственность на жену и детей переписал, и до самой смерти не смел отказать ей в праве распоряжаться его сочинениями, до 1881 года написанными? Когда я слышу вопрос: «Хорошей ли женой была С. А.?» — я вспоминаю этот страшный момент их биографии и встаю перед этой женщиной по стойке смирно. Потому что в тот момент не было в мире женщины, которая бы это вынесла. Которая смогла бы для себя правильно решить конфликт между Толстым и условным «Тургеневым», всем светским обществом, по сути.

Вы понимаете, к чему я клоню?

Еще нет? Тогда я продолжаю.

Почему все-таки ушел Толстой? Был ли это радикальный жест, какой угодно — художественный или идеологический? Я не могу ничего об этом написать. И ни один честный исследователь не напишет. Потому что нет ни одного свидетельства о том, что своим уходом Толстой хотел что-то кому-то доказать. Даже самому себе. Зато есть свидетельство, что накануне ухода он поехал с Маковицким к старушке-«толстовке» М.А. Шмидт. У этой старушки, бывшей классной дамы, фанатично влюбленной в идеи позднего Толстого, всей ее собственности было: избушка в нескольких верстах от Ясной Поляны, собачка и письма Толстого в сундучке. Но и это — избушка, собачка и письма — сгорело во время недавнего пожара. Вот с этим человеком поехал советоваться Толстой перед тем, как совершить свой жест. И что? Она отговаривала его! Почему? Она так любила С. А.? Отнюдь! Но даже такая пламенная «толстовка» понимала, что это смерть — оказаться 82-летнему старику поздней осенью в чистом поле. «Голубчик, Лев Николаевич, — говорила она. — Это слабость, это пройдет». «Да, это слабость», — отвечал Толстой и на следующий день ушел...

Если кто-то растолкует мне, какая в этом была логика и что хотел этим сказать Толстой, я его внимательно выслушаю, но все-таки ему не поверю. Потому что никакой логики в этом нет. И жеста не было.

Пойдем дальше. Вместе с Толстым и пойдем.

Вот Толстой приезжает в Оптину Пустынь... Это жест? На первый взгляд — да! «Отлученный» от церкви едет в монастырь! Это как будто вызов, но кому? О чем Толстой хотел поговорить со старцем Иосифом? Не знаю. У меня нет ни единого свидетельства. Толстой ничего об этом никому не сказал. Даже родной сестре, монахине Шамординского монастыря Марии Николаевне. Почему? Почему она его об этом не спросила? Не знаю. Но я знаю, что в письме французскому переводчику Толстого Шарлю Саломону она твердо отрицала саму возможность того, что ее брат ехал к старцам каяться и даже исповедоваться, «облегчить горе». «Горе его было слишком сложным», — писала она. Монахиня! Для которой жест брата в сторону православия был бы, наверное, главным счастьем конца ее жизни. Но если она сказала «нет», как я могу сказать «да»? Хотя именно «да» (да, поехал каяться!) говорят слишком ревностные православные, почему-то полагающие, что этим они оказывают памяти Толстого «добрую услугу».

Но тогда почему он дважды ходил к домику Иосифа? Буквально мозолил старцам глаза. Хотел, очень хотел, чтобы они его позвали! Не знаю. Но я знаю, что его не позвали, а он сам не постучался. И это для меня куда важнее, чем любые домыслы о том, что было в голове Толстого. Для меня важна эта сложная ситуация, когда великий русский писатель топчется на месте перед домиком старца, впоследствии причисленного к лику святых, а старец его... не зовет. Хотя вроде бы попросил келейника позвать. Келейник не догнал. Бред какой-то...

Вот из этих составляющих и складывалась книга. Не из того, что якобы было в голове Толстого. Какое я право имею предполагать, что было в голове Толстого? Какое я право имею предполагать, что было в голове Толстого во время ухода и в голове его жены, когда она побежала топиться к пруду?

Но при чем тут жена, спросите вы? При том, что это явления одного порядка. Когда я читаю, что жена Толстого в тот момент играла какой-то продуманный сценарий, мне хочется вот что сделать... Одеть автора этой «версии» в тяжелые женские платья начала века и столкнуть в яснополянский пруд в ноябре. Чтобы он на себе проверил эту «версию». Когда я читаю, что уход Толстого был жестом, мне тоже хочется предложить авторам проверить на себе эту «версию». Дожить до 82 лет и в ноябре по российским дорогам проехаться в коляске. В прокуренном вагоне. В старой телогрейке и с тремя шапками на голове. Когда днем дороги раскисают, а по ночам замерзают. Переночевать в дешевой гостинице. Просто проверить. На себе. Версию.

Все же одно сомнение меня сильно беспокоило. Имею ли я право писать об уходе Толстого, как об уходе из семьи просто старого и больного человека? Не есть ли это попытка принизить Толстого, сделать его таким же, как я, мы? В самом деле — зачем было так подробно разбираться в завещании Толстого и в том, какое это оскорбление нанесло его бедной жене? Не есть ли это праздное и низменное любопытство?

Когда я думал об этом, то вспоминал начало «Войны и мира», величайшего из исторических романов мира. О чем там идет речь в начале на многих страницах? О завещании старого графа Безухова. О чудовищных интригах вокруг него. Зачем понадобилось Толстому начинать исторический роман с такой пакостной вещи, как возня родственников вокруг наследства? Но ведь начал же! И почему перед самой смертью в Астапове, диктуя одной дочери (младшей) свое понимание Бога, другой дочери (старшей) Толстой говорит: «На Соню много падает! Мы плохо распорядились...»? Вот тут гадать как раз не приходится. Конечно, он имел в виду завещание.

И еще я вспоминал предсмертную фразу Толстого: «Только одно советую вам помнить: вокруг есть пропасть людей, а вы смотрите на одного Льва». «Советую помнить...»

А вы говорите: жест...