Мой отец – инопланетянин

Мой отец, Егоров Александр Германович, до конца своей жизни не верил, что не полетит в космос. Вероятно, это было сродни антинаучной вере в земное физическое бессмертие. Тем не менее, мой папа умер 8 сентября 2002 года.

Отец, по меркам своей засекреченной и насквозь радиоактивной отрасли, жил долго, дотянул до семидесяти двух: такой мафусаилов век не предполагался ни обществом, ни государством и не был нужен никому, кроме меня и мамы. Отец пережил, насколько мне известно, всех своих сокурсников, выпускников физтеха Уральского политехнического института. В пятидесятые конкурс на этот, как бы сейчас сказали, продвинутый факультет составлял пятнадцать, не то все двадцать человек на место: больше, чем в любом вузе Свердловска-Екатеринбурга, больше, чем в Москве. Поступала юная элита: высоколобые мальчики, послевоенные недокормыши, готовые штурмовать и космос, и атом. На втором курсе, максимум на третьем (учились семь лет) эта элита начинала пить по-черному. В семье сохранилась хохма времен отцовского студенчества: как некто простодушный просит товарищей – мол, скажите вы моей Тане, что я не в общежитие к девчонкам хожу, я на «пушке» посидел. Что такое была эта «пушка», мне неизвестно, но излучала она, должно быть, серьезно. По тому, что на опасный аппарат присаживались просто так, можно судить о тогдашнем состоянии советской радиационной медицины. Студенты физтеха были по определению расходным материалом. Насколько и как они осознавали этот факт – сквозь глушившие всякую мысль марши энтузиастов – трудно себе вообразить. Им было по двадцать лет. Доподлинно известно, что моя золотокосая мама, по которой вздыхала половина Политеха, извлекла отца из-под стола, услыхав, как он извиняется там перед порушенной локтем грузной стеклотарой. Так они познакомились и скоро поженились.

Ближе к пятому курсу «физтехи» брались за ум. Резко взрослели – и потом на всю жизнь оставались в целом такими, какими сформировались тогда, на пороге судьбы. Неулыбчивыми, строгими, странно моложавыми – несмотря на гибельность работы и на дикий, усугубляемый советской показухой, психологический перегруз.

В моем паспорте значится, что я родилась в Свердловске. На самом деле это не так. Свердловск, подобно фантастической планете, был окружен спутниками-невидимками – засекреченными городками, у которых вместо названий имелись только номера. Что-то произошло в одном из этих городков в самом конце пятидесятых. Что именно – рассказывали около. Якобы в лесу, куда обычно ходили по грибы, вырастали большие, как непропеченные караваи, пятнистые подберезовики, а в окрестных деревнях рождались двухголовые телята: одна голова нормальная, другая маленькая и лысая, как детский кулачок. Сам городок оставался пепельно-белым пятном. Из него мои родители сбежали, будто из тюрьмы, потому что уволиться просто так было невозможно. Сперва уехала мама со мной на руках к ее родителям в Забайкалье. Потом к семье вырвался отец – весь в подписках о неразглашении, с одним фанерным чемоданчиком, в котором, когда он его по приезде открыл, все было перерыто.

Некоторое время, года два или три, папа работал инженером на драге, мыл золотой песок в реке Унда. Эта река, плоская и даже с виду металлическая, с отблесками позолоты на поверхности воды, – одно из самых первых моих детских воспоминаний. Вокруг лежали синие-синие сопки, широко расплетались по каменным руслам мелкие речки, обжигая холодом каленую гальку; багульник сизым маревом застилал подлесок, мазались ржавчиной курчавые лилии-саранки, бабочки летали величиной с детские книжки. Очень хотелось посмотреть на их цветные картинки. Помню – макушка сопки площадью в четыре письменных стола, над нею, над торчащим из травы раскрошенным каменным зубом, реет хитрый, хвостатый, с краями крыльев, как у кинопленки, – махаон. Папа, в раздутой ветром клетчатой рубахе, тянется кепкой, насаженной на прут, – поймать его для меня. Вот ненормальный! Внизу – обрыв, словно нарисованная мелом далекая дорога, на дороге воз сена величиной с ежа. Сколько папе было лет? Никак не больше, чем сегодня моему сыну. Я бы категорически запретила ему такой экстрим, да еще и с ребенком!

Странное волнение – вспоминать родителей молодыми. Когда я думаю о них двадцатилетних, тридцатилетних, мне представляется, что это они мои дети. Несмотря на сложность и тяжесть выпавшей им жизни, несмотря на то, что я даже не могу вообразить ответственность, лежавшую на юношески прямых плечах моего отца, – мне они кажутся слишком наивными, слишком беспечными. Хочется наставить, оберечь, дать денег. Невозможно. Сквозь дымку времени вижу, как они смеются чему-то вдвоем, как моют под душем громадный, блестящий от воды, гулкий арбуз. Все-таки они были счастливы – насколько это вообще было возможно в том времени и в тех обстоятельствах, какие им достались.

Конечно же, отец недолго выдержал рутину золотодобычи. Скоро он вернулся в Свердловск – собственно, к тому, от чего сбежал: сперва поступил в аспирантуру, а потом на работу в НИИ: фото этого института, говорят, появлялось в открытой американской печати за подписью «Логово советских ракетчиков».

Все дети спрашивают родителей, чем они занимаются на работе, спрашивала и я.

– Ну, делаем кастрюли, сковородки, – отвечал отец рассеянно.

– А в командировки ты с ними ездишь?

– Да, одни взрываю, другие запускаю, – сообщил отец, не думая в тот момент ни о каких последствиях. Когда я честно попыталась взорвать нашу старую эмалированную кастрюлю в кустах на пустыре, вместо взрыва получилось возгорание, засохшая сирень вспыхнула как перышко, соседи вызвали милицию.

Только спустя много-много лет семье стало известно, что отец разрабатывал автоматику для запуска ракет с подводных лодок. Эти же разработки использовались и при космических запусках. Но куда он уезжал от нас так надолго, не знаю до сих пор. На космодром в Плесецк? Или в поход на атомной подлодке, где кроме военных были и немногочисленные гражданские специалисты? Папа уезжал всегда ночью и возвращался тоже ночью, как будто темнота позволяла сделать место, куда он отбывал, еще более секретным. В вечер отъезда меня отправляли спать в обидно детское время. Разумеется, я не спала и слышала родительский шепот, тихий звон посуды, тугие щелчки капризного чемодана. Потом за отцом приезжала машина, какая-то вкрадчивая, с полуприкрытыми электрическими глазами, освещавшими перед собой совсем немного рыхлого асфальта, и отец забирался в нее, низко пригнувшись. Мы знали, что это надолго. Дата возвращения всегда была неопределенной. Мама делалась беспокойной, теребила пальцы, роняла вещи из рук, мы с ней наготавливали полный холодильник котлет, холодцов, пирогов, все это засыхало и мерзло там, потом кое-как разогревалось для позднего ужина вдвоем.

И вот – в одно прекрасное утро по дорожному холодку в прихожей, по наглухо закрытой двери в родительскую спальню становилось понятно: папа дома! Его седое пальто с барашковым воротником висело на плечиках, его рубашки, застегнутые снизу доверху на все пуговицы, лежали в стирке. Наступал последний, самый длинный этап ожидания: папу нельзя было будить! Кое-как валандались до полудня, смотрели по телевизору черно-белые мультфильмы, без конца заваривали чай. Наконец он выходил, неузнаваемый и родной, чисто выбритый – должно быть, успевал в поезде или уже дома, с дороги, валясь с ног. Он никогда не целовал маму небритым. У него в глазах и под глазами лежала усталость металлического сизого цвета, он будто через силу вспоминал домашнюю обстановку. Однажды он забыл, где у нас хранится сахар, и долго стеснялся спросить.

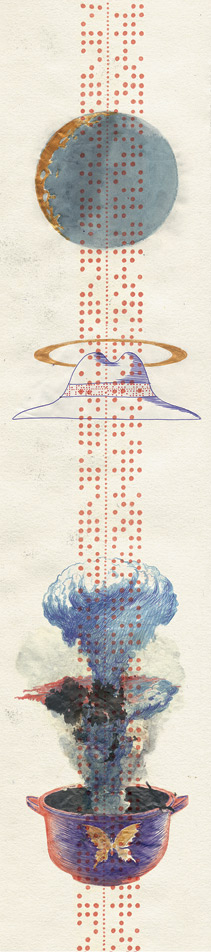

В моей жизни мама была солнышком, а папа – Луной. Обратная сторона Луны всегда оставалась вне видимости, вне понимания, вне обычной реальности. На самом деле мы с отцом никогда не были близки и не вели задушевных бесед про жизнь. Не помню, чтобы мне хотелось что-то важное ему рассказать. Отцовский наглядный урок заключался в том, что у человека должны быть закрытые области, куда никому нет хода. Не то чтобы тайны, а просто – иная территория, где действуют неэвклидовы законы, устанавливаемые самой личностью. У меня почти не было подружек – ни в детстве, ни в юности. И сейчас – всего одна. Мама считала, что это неправильно. Она думала – это потому, что отец хотел сына и единственную получившуюся дочь воспитывал сурово, по-мужски. На самом деле причина та, что женское общение заключается в интенсивном обмене информацией, а пример отца научил меня информацию придерживать. Я сама себе дала подписку о неразглашении. Не представляю, как бы мне вдруг захотелось просто поболтать.

Отец, конечно, разговаривал со мной. Лет в шесть он мне рассказал – мы собирали крупную, как виноград, забайкальскую черемуху в бабушкином саду, – что Земля внутри не твердая, а расплавленная и вращается, а нижний, пригодный для жизни слой воздуха представляет собой тонкую пленку на поверхности планеты, над ней – солнечный ветер, жесткие потоки крошечных частиц. «Физика высоких слоев атмосферы», – повторяет, как набоковский попугай, моя Мнемозина. Не могу передать, что тогда стало с моим повседневным миром, где под ногами была твердь, а над головой – погода. Изменение пропорций всего было как сон наяву. Я не то чтобы мысленно увидела Космос, но – себя из Космоса. Соотнесенность с неантропоморфными величинами раз и навсегда прекратила игру в куклы: мне стали неинтересны человечки из ткани и пластмассы.

Тогда же я вообразила, что мой папа прилетел с другой планеты. Многие дети в сумрачную минуту склонны фантазировать, будто их родители – вовсе не их родители, и представляют себя приемышами в своей семье. Я просто пошла дальше, и мой сумрак был иного рода: воображение не осиливало – при отсутствии научного инструментария и даже представления о таковом – все те бездны, что отделяют Универсум от непосредственного человеческого опыта. Когда внезапно померк черемуховый сад и стали какими-то странными, точно я видела их впервые в жизни, испачканные ягодные корзины, репей, забор – возник вопрос: откуда люди знают то, что знают? Допустим, из книг, а тем, кто пишет книги, откуда все известно? Бесконечность цепочки (а скорее, волны) познания наложилась на бесконечность Вселенной, про которую отец мне сказал, что она нигде ни во что не упирается, а только заворачивается сама на себя, вроде чая, который помешивают, только без ложки и без кружки. В этих тающих пространствах разум искал точку опоры, изначальный источник всего. Мысль о боге не приходила в голову ребенку из семьи атеистов. Значит – другая планета, где цивилизация ушла вперед, откуда мой отец прилетел, чтобы сообщить мне и остальным головокружительные истины.

Тогда и после мне были смешны такие атрибуты инопланетян, как щупальца или чешуя. На елку всякий может нарядиться в какой угодно костюм. Признаками папиной инопланетности были его отстраненность, его чистоплотность, не принимавшая и малой кляксы земной почвы на отутюженных брюках. Еще – у него как будто не было детства. По крайней мере, земного, такого, как у всех. Он как будто сразу появился на свет взрослым вместе со мной – вернее, вместе с первыми вспышками моего сознания, где он тихо-тихо, стараясь не просыпать песочка, собирает с одеяла уснувшие погремушки или, далекий, в дымке сизого леса и на радуге слепящего наста, стреляет из ружья. Не знаю, как объяснить. Но, вероятно, именно изначальная взрослость отца, отсутствие у него мягкого «родничка» на макушке позволили ему выдержать то, что он выдержал.

Предполагаю, в жизни отца был момент, когда он мог полететь в космос. По своей квалификации он претендовал на позицию бортинженера. Скорее всего, не позволило здоровье. Неизвестное событие в номерном городке сделало его сосуды хрупкими и, вероятно, поселило в нем зародыш рака, от которого отец умер много лет спустя. Папа избегал загорать: солнце ставило ему синяки. Бывало, он, слегка наклонившись, держал руку у сердца, словно оно, расшатавшееся и плохо закрепленное, могло выпасть в ладонь. Но пуще болезней отец боялся врачей. Говорил: этим только дайся, обязательно чего-нибудь найдут, упекут, сделают таблетками из человека – дурака.

Так отец остался на Земле. Много раз я бывала у него в НИИ. Логово советских ракетчиков было типичным брежневским учреждением: с дырой в заборе. Главный вход охранялся со всей тупой серьезностью: тройные турникеты, мордатые вохровцы с глазами, похожими на еще одну пару их железных, очень крепко пришитых, форменных пуговиц. А в торце института имелась неприметная дверь с уютной бабушкой-вахтершей, все вязавшей какой-то бесконечный «меланжевый» свитер из рыхлых курчавых клубков. Через эту дверь можно было попасть в ведомственную столовую, где было недорого и сравнительно вкусно, а на столах лежали пожелтелые, словно закапанные воском, но все же настоящие скатерки. Там отец кормил меня обедом и иногда брал к себе наверх, если моя почтенная няня, от которой память сохранила нитку мелкого, как муравьиные личинки, шелушащегося жемчуга да роговую гребенку в волосах, уезжала к родне.

Помню чудо вычислительной техники: машинный зал, ЭВМ. Это было похоже на бесконечные ульи, на металлические соты с информацией. За пультами сидели очень важные люди: операторы, все в необычайно жеваных белых халатах. За машинным временем разработчики стояли в очереди, и папа, обычно легко уступавший людям, тут стоял насмерть. При мне он отразил атаку сразу двух претендентов на срочность: одного лысого, с головой в форме репы, и другого, похожего на Шурика из кино, совершенного психопата.

– Смотри, – сказал мне отец, указывая на машинный зал, – через десять лет все это будет размером со спичечный коробок, у каждого в кармане.

– И на Марсе будут яблони цвести, – ехидно вставил псевдо-Шурик, подтыкая на носу валкие очки.

Самым поразительным в логове ракетчиков был не зал с ЭВМ, а совсем другое помещение. Там стояли рядами солдатские железные койки, застеленные колючими одеялами, на каждой кровати белела плоская подушка размером с пирожок. Помню, на нескольких кроватях кто-то спал, не раздеваясь, в позах ползущих по-пластунски. В углу имелась корытообразная эмалированная раковина, на ней в тусклом стакане стояли зубные щетки, истертые до корней. Больше всего меня поразило, что на высоких окнах, дребезжавших от ветра, не было штор. В этом помещении разработчики урывали по нескольку часов мертвого сна, когда срочность и сложность военного заказа не позволяли им ночевать дома. Переходили фактически на казарменное положение. В такие недели запавшие глаза моего отца блестели особенным блеском, точно в них закапали сильное лекарство.

Все-таки холодная война тоже была войной. Неизвестно, какие на самом деле возникали кризисы под той обманчиво ровной поверхностью, которую мы все принимали за мирную жизнь. Много позже, когда перестройка развалила военно-промышленный комплекс на ржавые куски, папа вдруг взялся вспоминать, как однажды его сектору (под началом отца работало больше семидесяти инженеров и техников) поставили задачу, которую заведомо нельзя было решить. Велась игра, скорее карьерная и бюрократическая, чем относящаяся к гонке вооружений. Начав воспоминания с досады и весьма нелестных характеристик своего и чужого начальства, отец вскоре разулыбался, разрумянился сосудистыми маковыми пятнами, и как-то сделалось видно, что месяцы, ушедшие на поиск невозможного, были едва ли не лучшими в его жизни. Задачу сектор решил. В результате отцу дали не орден, а какую-то премию советских профсоюзов – при том что сектор, работая в форсированном режиме, нарушил все нормы советского КЗОТа.

Тут надо сказать похвальное слово формату под названием «шарашка». Этот формат был одним из немногих действительно гениальных изобретений товарища Сталина. Ученые превращались в зэков и свозились в глухое секретное место, где им предоставлялась возможность заниматься своей наукой, а не валить лес. Замотивированность на работу стопроцентная, семейные проблемы не отвлекают от главного, труд уникальной квалификации идет по цене баланды, дров и вохры. Благодаря сталинским шарашкам мы, собственно, и полетели в Космос.

Не надо думать, будто с развенчанием культа личности формат ушел в прошлое. И в семидесятые, и в восьмидесятые шарашка жила и побеждала. Конечно, ученые-оборонщики были расконвоированы и даже разгуливали по улицам городов, как вот мы с вами. Но труд их ценился на порядки ниже мировой стоимости, квартиры им давали – панельки да хрущевки, по норме восемь квадратов на члена семьи. Была на предприятиях такая форма привязки-поощрения работников: продуктовые «заказы», состоявшие у кого из сыра и сгущенки, у кого из салями и икры. Отец тоже, бывало, приносил «икру»: липкую зернистую субстанцию в толстых мензурках, распадавшуюся, если не съесть это сразу, на маслянистую жижу вроде нефти. Из чего производился эрзац – неизвестно: то был государственный секрет пострашнее всякой автоматики для запусков. Почему же оборонщики вкалывали так, как никто сегодня не работает? Потому что выбора у них не было никакого. Во-первых, они могли удовлетворять свое научное любопытство только за государственный счет: эксперименты отца стоили миллионы советских рублей. Во-вторых, побег моих родителей из секретного городка N был по-своему уникальным случаем, а вообще, всякий, кто пытался по собственной воле покинуть оборонку, получал негласный волчий билет и мог трудоустроиться разве что дворником или сантехником.

Отец к тому же был крайне неудобный для начальства человек. Он до конца жизни был уверен, что это правильно и очень хорошо – называть дурака дураком. Все, что думал, он излагал начальству в глаза, причем публично. Мы с мамой так и знали: если отец пришел домой довольный, с букетом сирени или с пакетом яблок, – значит, опять сказал речь. Он буквально светился, громко смеялся, позволял себе за ужином, извинившись перед мамой, крепкую рюмку – в общем, дома был праздник. В этом не было никакого бахвальства, самодовольства. Просто натура отца естественным образом вырабатывала правду, как паук вырабатывает паутину, как пчела вырабатывает мед. Выброс правды был ему физически приятен и полезен для его здоровья. Могу вообразить, какие смешанные чувства испытывали к отцу те «легендарные конструкторы», что в силу своих административных позиций ставили свои имена первыми в закрытых публикациях, которых, может, и не понимали вовсе. Получив очередной контрастный душ, они, конечно, мечтали отца «попереть», но, сообразуясь с выгодой, воздерживались. Отыгрались, когда отец попытался встать в очередь на квартиру. Хвост очереди оказался неуловим и подобен дыму. Кажется, отец испытал облегчение, когда стало совершенно ясно, что ничего из затеи не выйдет и можно больше не ходить в профком.

У нас в семье вообще очень мало заботились о материальном. У отца, как у Тома Сойера, было два костюма: «тот» и «этот». Вещи считались новыми по три-четыре года (может быть, время из-за этого замедляло свой разрушительный ход, оставляя маму и папу совсем молодыми почти до пятидесяти лет?). В семье сохранилась история, как однажды отцу в голову пришла наиважнейшая мысль, и единственной бумагой при нем, на которой можно было эту мысль набросать, оказались фиолетовые двадцать пять рублей с Лениным. Отец покрыл двадцатипятирублевку бисерными значками с обеих сторон – а потом, как честный человек, сдал ее туда, куда положено было сдавать все бумаги, содержавшие информацию государственной важности. Не могла же, в самом деле, эта татуированная купюра пойти обычным путем денег, в кассу магазина или даже в госбанк: это было бы равносильно открытой публикации отцовских выкладок, с неизвестными последствиями. Разумеется, денежную сумму отцу никто и не подумал вернуть. Это были, конечно же, последние деньги в семье, пришлось занимать до получки у друзей. Занимала всегда мама – она умела мило попросить. А отец – никак, никогда.

Чем легче влюбиться в мужчину, тем труднее с ним потом идти по жизни. Эту простую истину я бы вдалбливала всем ученицам старших классов. Девочки, бойтесь желаний своих, ибо они осуществляются. В возгонке влюбленности больше всего участвует воображение, и активными компонентами тут становятся, на фоне мужской красоты, некая особая стать, неприятие обывательских компромиссов плюс дымка страдания – в юношеские годы мнимого, но впоследствии, может так случиться, очень даже реального. Девичья влюбленность занимается по большей части героизацией идиотов – но если ваш избранник тот, за кого вы его принимаете, тогда приготовьтесь к удару. Ваш мужчина таков, каков есть, и не изменится ни ради вас, ни ради чего угодно иного. Вам предстоит жить на небольшие деньги, падать, с ним в обнимку, с высоты вниз, плюс делать много всего обывательского, на что он, по своей натуре, просто неспособен. История с двадцатипятирублевкой живо всплыла в памяти, когда мой муж, поэт Виталий Пуханов, не имевший при себе вовсе никакой бумаги, пришел домой с исписанными руками, по локоть в стихах.

Моя маленькая мама была нежной, домашней и очень больной: началось со студенческой отработки в колхозе, где на тощие уральские поля насыпали какой-то химической дряни, потом две операции, больнички, лекарства, лекарства от лекарств. Тем не менее, именно мама смогла получить квартиру от своего проектного института, именно она «дотягивала» нас всех до зарплаты – пока я не подросла достаточно, чтобы взять хозяйство в свои руки. Но не помню ни единого случая, когда бы мама за что-то ругала отца. Она вообще ни разу не сделала ему замечания при посторонних – а посторонней была даже я, не допускаемая в комнату к родителям, когда там шел, похожий на тихое чтение стихов, «разговор по существу». В нашей семье было не принято ни на кого повышать голос – равно как и сюсюкать, обмазывать друг друга нежностями. Это был даже не вопрос отношений матери с отцом, а вопрос самоуважения и воспитания. Разумеется, мы жили не на Луне, а в городе победившего пролетариата, где продавщица была начальником над покупателями, водитель троллейбуса – начальником над пассажирами, и в любой момент тебя могли обложить трехэтажным совсем не по-детски. Но мама так умела вскинуть в ответ свои каллиграфически тонкие брови, а отец – так посмотреть строителю коммунизма в центр глиняного лба, что поле боя оставалось за ними без единого словесного выстрела.

В нашей семье существовали правила. Родители всегда стучались, прежде чем войти в мою комнатушку, так было лет с трех или четырех. Было совершенно немыслимо вскрыть чужое письмо или заглянуть в чужой дневник. Свой первый дневничок я начала вести, когда пошла в первый класс, просто потому, что подарили красивую тетрадку в пухлой кожаной обложке, с золотым обрезом. Не помню, какие я плела в нем каракули, но дневничок на моем столе был сохранен, как слиток в Форт Нокс. С ранних лет мои права соблюдались, как будто я была взрослая.

По мнению учителей, соблюдение прав моей незрелой личности граничило с родительским равнодушием. В моем школьном дневнике, гораздо более растрепанном, чем домашний, они делали записи красным, будто своей холодной преподавательской кровью. Почему я, круглая отличница, срывала уроки? По той же самой причине, что и отпетый двоечник, узник «галерки»: мне было скучно. Двоечник томится, потому что ничего не понимает из того, что настукивают мелом на доске. А для меня просто не было новой информации: учебники, полученные в мае, прочитывались за лето, и больше ничего не происходило до новых учебников. Не буду описывать сложные растяжки и на них живую, как у рыбы на лесе, тяжесть ведра воды, предназначенного для опрокидывания на нелюбимую ботаничку, или бешеные полеты майских жуков, разом выпущенных из коробка на контрольной по алгебре. На предписания учителей явиться в школу родители не реагировали, полагая, что я сама разберусь со своими делами. Только однажды отец все-таки пошел, сильно задетый за живое, нахлобучив шляпу на самые очки.

Дело было так: на уроке физики мы перебрасывались записками. Урок вела практикантка, студентка педвуза, крупная, большеногая, с громадной, очень свежего дровяного цвета, как бы смолистой косой, нисколько ее не украшавшей. Практикантка перехватила записки и заставила авторов прочесть их вслух перед классом – что было совершенно зря, потому что в записках как раз обсуждалось техническое применение косы, если ее состричь. Это было, конечно, нехорошо, жестоко – но отца занимало другое. Он отправился объяснить молодой особе, что читать чужую корреспонденцию недопустимо. Вернулся он поздным-поздно, когда уже и телевизор не показывал ничего, кроме серых помех; пришел, кинул пальто на вешалку, не стряхнув с него налипшей снежной шелухи, – должно быть, потрясенный до глубины души тем, что пришлось быть резким с женщиной.

С тех пор практикантка стала со мной очень ласкова и добра. Через несколько дней она без приглашения явилась к нам домой – с теплым рыбным пирогом, завернутым в махровое полотенце, – и взялась уговаривать отца вести какой-то, наскоро ею выдуманный, научный кружок. Она приходила еще два или три раза. Она менялась на глазах: достала где-то (тогда доставали) модный вельветовый костюм, на который липли предвещавшие женихов-блондинов белые нитки, – и действительно состригла под самый могучий корень свою трехкилограммовую косу, в результате получилась прическа, словно сделанная рубанком из дерева ее головы. Да простит мне бог, что я так пишу о бедняжке, – но я не могла симпатизировать теткам, которые так смотрели на моего отца.

Практикантка была не первой и не последней. Вскоре она благополучно канула в недра своего педвуза – но постоянно возникали другие, распознаваемые по внезапной нарядности, по дрожи уклончивого взгляда, как вот дрожит вода под ветром. Мама терпела. Все это даже не обсуждалось. Мама никогда не опускалась ни до разборок с претендентками, ни до той «высокой», «великодушной», а на деле фальшивой дружбы, какая возникает между соперницами в результате вульгарного любопытства. Мама держала всех на ровном расстоянии, необходимом и достаточном, чтобы соблюсти формы вежливости. Отец ничего иного от нее и не ожидал.

Сейчас я немного, совсем чуть-чуть перейду границу, за которой заканчивается слепое обожание родителей. Мой отец был хорошо воспитан. Его поведение было красивой отточенной механикой: встать, когда входит женщина, придвинуть ей стул, подать пальто, уместно пожать руку коллеге, свободно управляться со столовым прибором, непринужденно носить костюм фабрики «Большевичка». Иногда он мне напоминал виртуоза, жонглирующего сразу многими предметами, где на равных – дама, ее сырая шуба, открываемая перед дамой дверь, вилка в левой руке, нож в правой. При этом отец совершенно, как-то органически не понимал, почему он должен с кем-то считаться. Это его защищало по жизни – не потому, что приносило выгоды, а потому, что отец, в свою очередь, ни от кого не ждал, что будут считаться с ним. Я не помню его ни обескураженным, ни уязвленным. До него было не добраться. Максимальная реакция на то, что сегодня называют «подставой», – дернуть на сторону ртом.

Думаю, это было результатом общего семейного разочарования той жизнью, в которую нас погрузила – и продолжает погружать – отечественная история. Первым стихотворением, которое я запомнила наизусть, было не «Вышел зайчик погулять», а «Мы живем, под собою не чуя страны». Отец не чуял страны, для сохранения которой в начиненном ядерными боеголовками мире всю жизнь работал как проклятый. Отец – пора это сказать – был очень талантлив. Его именем названы некоторые коэффициенты в современной баллистике. Еще пора сказать, что мой отец был патриот. Его отношение к России совершенно не было связано с его отношением к властям. Уж не знаю, как у него это получилось, но отец не вступил в ряды КПСС – хотя таких, как он, «вступали» весьма настойчиво. Он занимал максимально высокий пост, возможный для беспартийного в советском ВПК. Мне кажется, его Россия была не территорией от Москвы до самых до окраин, не общественным строем и даже не народом, эту территорию населявшим. Его Россия была призраком, миражом в снежной пустыне, возникшим не по причине жары, а по причине лютого холода, лагерного страшного мороза, – и все-таки она была прекрасна. Миражи нельзя передавать по наследству – но каким-то сложным образом я унаследовала от отца несуществующую Родину. И потому, наверное, я понимаю его, насколько это возможно. Иногда буквально чувствую на себе его инопланетный панцирь, о который, бывало, разбивались мягкие женские сердца – будто помидоры, метко брошенные в цель.

До второго курса университета я не слышала из уст отца ни одного нецензурного слова. Он начал тихонько материться, когда купил машину. Приобретение «Жигуля» парадоксальным образом объединило отца с народом. Вероятно, отечественный автопром и был нашей национальной идеей, проектом всеобщей соборности времен застоя. «Жигули», простые, как топор, выпускались без особых инноваций не одно десятилетие. «Жигули» хотели все. Тот, кто обретал наконец свое автолюбительское счастье, получал одинаковые со всеми проблемы: запчасти, гараж, бензин. Интенсивный трафик середины семидесятых, с тремя-четырьмя основными типами легковушек, помноженных на три-четыре основных автомобильных цвета, показался бы сегодняшнему наблюдателю бесконечным дежавю. «Жигули», «Жигули», «Жигули»…

Свое первое и последнее в жизни авто родители назвали Борькой. Это имя давали поросятам (как Зорька была корова, а Шарик – собака). «Жигулек», имевший изначально белый цвет, обыкновенно был чумаз по самые фары – и то сказать, по нашим-то дорогам. Все-таки отец полюбил уродца – хотя и понимал умом, какое место занимает этот механизм в линейке мирового технического прогресса. Борьку мыли, чинили, покупали ему по спекулятивным ценам то аккумулятор, то покрышки. Кажется, ни к одной своей вещи отец не был так привязан: переживал, как все мужики, за помятое крыло, за ходовую часть. Впрочем, переживания эти длились, только пока Борька стоял в стойле. Как только отец выруливал из гаража – автомобиль в его сознании терял всякую материальность. Оставалась только математически абстрактная ситуация на дороге, только скорость, которую отец регулярно превышал, отказываясь признавать, что под ним не гоночный болид, а металлоемкий и отсталый технический продукт.

На дороге отец стремился обогнать всех. Мокрой тканью рвались под колесами мутные лужи, металась и вякала встречная полоса, дождь, напряженно дрожа, полз вверх по ветровому стеклу. Однажды зимой, когда отец гнал, вовсе не думая про то, что под колесами ледяная лыжня, за поворотом из оснеженного леса вышел, желая перейти трассу, припорошенный лось – громадный бык, горбоносый, задумчивый, с рогами, как распростертые орлиные крылья. Помню невероятный бросок прекрасного животного: лось буквально перескочил налетающего «Жигуля», близко мелькнула торфяная шкура, моргнула сизая слива скошенного глаза, глухо ударило, нас понесло на вставшие стеной, облепленные снегом, будто пластилином, сорняки, отец, сжав рот, вывернул руль. Если бы он тогда при виде лося отклонился от своей траектории хоть на миллиметр, произошел бы сильный удар с неизвестными последствиями. А так обошлось, только переднюю дверь машины заклинило: копыто лося оставило на ней мощную вмятину, похожую на железную звезду.

Куда мы ездили с отцом? Мы ездили по выходным в аэропорт Кольцово. Не встречали и не провожали никого – смотрели на самолеты. Я знала, что отец видел в своих командировках совершенно иные запуски: окутанные паром, трепещущие жалом огня старты «Союзов» – это называлось у них стартами со стола – и уже совершенно непредставимые для меня запуски на воде, когда снаряд, выпущенный в Белом море, должен был попасть на Чукотке в квадрат три на три метра. Все-таки его, как и меня, завораживало парение в воздухе махины металла. Его волновало всякое видимое нарушение законов физики – тех законов, которые обыватель, не выучив в классе, тем не менее, знает мозжечком. Нелегально шныряя на Борьке вокруг летного поля, среди заборов и ангаров, мы искали точку, где самолеты подрывались бы в воздух прямо у нас над головами. Однажды попали: обдав оглушительным гулом и электрической пургой, сорвав с отца шапку, над нами низко прошла крылатая туша, и видно было, как она убирает шасси – жестом курицы, сжимающей пясть, сперва левое, потом правое. Нас, конечно, сразу же погнали оттуда, не помог и разговор по рации одного из охранников, который отец вел с кем-то знакомым из наземной службы – пока охранник, с двумя большими плитами румянца на сахарно-белых щеках, стоял столбом.

После приключений отец торжественно вел меня ужинать в аэропортовский ресторан. Это был заслуженный праздник: рыжий, еле теплый шницель, мумифицированный картофель фри плюс настоящий кофе по-турецки, в котором мне особенно нравилось жевать разваренные остатки грубо помолотого зерна. В этом ресторане отец однажды рассказал, что когда он был маленьким, то хотел стать фокусником. Тогда вряд ли кто из пацанов мечтал стать космонавтом – разве что летчиком-истребителем. По моим наблюдениям, цирковые фокусы особенно завораживают детей, несущих в себе зачатки таланта – может, научного, может, художественного, еще не принявшего очертаний, но уже дающего о себе знать странными замираниями под ложечкой, внезапными сигналами: остановись, посмотри. Упражняясь в технике обмана, отвода глаз, такой ребенок на самом деле ждет, что само собой случится чудо: разорванный бумажный лист срастется, кролик возникнет из четвертого измерения, а вовсе не из шляпы. Внезапно вспомнилось: когда я была совсем маленькая, папа гладил меня по голове особенной плавной манерой иллюзиониста, будто собирался вынуть у меня из-за уха монетку.

Купили машину – купили и дачу: развалюху в деревне Крутиха. Недвижимость продавала ветхая бабуся, похожая на забинтованный согнутый палец: дети забирали ее к себе куда-то в Магнитогорск. Идея покупки дачи была рациональная: при дефиците продуктов самим снабжать себя картофелем и овощами, а может, и развести кроликов. Ничего из этого не вышло. Мой отец не был земледельцем. Вероятно, на Марсе он развел бы прекрасный и пышный яблоневый сад, но на планете Земля у него получалось плоховато. На обширной картофельной делянке было всегда красно от колорадского жука, морковь, вместо того чтобы наливаться спелостью, вырастала в длинную розоватую веревку с мочалом корней. Перекормленные огуречные заросли давали мощный колючий лист, шуршавший на ветру, и желтый трубный цвет, торжественный, как духовой оркестр, – но сами огурчики получались сморщенные, каждый меньше своего цветка, висевшего тряпкой. Отец построил две огромные теплицы, издававшие по ночам пушечной силы хлопки – вдох-выдох, вдох-выдох. Внутри, в неподвижной жаре, крепко пахло полиэтиленом и горькой помидорной ботвой – но урожая томатов хватало едва на салат. Огородная растительность, давно прирученная человеком, словно перепутала у инопланетянина вершки и корешки. Скудная уральская почва, которую отец, бывало, яростно счищал с забрызганных штанин, так и не сумела его полюбить.

Потерпев неудачу с земледелием, отец начал строить. К избушке, кривой, как черная буханка, он добавил веранду, затем другую, затем чулан – так что старая шиферная крыша едва виднелась среди абсурдного нагромождения дощатых конструкций. Надел в двадцать четыре сотки он застроил сараями; там, в земляном и дровяном полумраке, полюбили селиться осы – их картонные серые гнезда, начиненные живой шевелящейся кашей и чем-то похожие на маски для Хэллоуина, смутно рисовались в высоте под балками. Однажды лютой зимой оголодавшие зайцы съели у отца новое крыльцо. Сколоченное из свежего дерева, оно было лакомым для крупных особей, оставивших только измочаленные деревянные огрызки, согнутые и выплюнутые гвозди да ледяные следы сорокового размера по всему двору.

Между тем назревали перемены. Тут и там мерцали признаки того, что режим не устоит. ВПК обязали выпускать ТНП – товары народного потребления, говоря человеческим языком. В обиходе стали появляться вещи, сделанные по конверсии. Нашей семье досталась стиральная машина: металлоемкая, со зверским моторесурсом (утверждали, что мотор в ней от танка). Машина не столько стирала, сколько скакала, со всем своим хлюпающим грузом, и разбила в ванной новую плитку. Отец, в своей обычной манере третирования идиотов, пытался доказать, что имеет смысл производить не товары, но технологии: например, его сектор разработал прибор, позволявший промысловым судам буквально видеть сквозь морскую толщу рыбные косяки. Но идиоты были вовсе не такие идиоты: они уже сообразили, что чем хуже, тем лучше.

Одновременно на нефтяные деньги закупались настоящие потребительские товары, и из них кое-что перепадало и простым гражданам. Дефицит распределялся через профкомы. Однажды отец пришел домой, держа под мышкой скатанные американские джинсы.

– Мне дали, я взял, – сообщил он хмуро, кидая дефицит на диван.

Твердые, как фанера, все облепленные этикетками, какими-то яркими бумажными флажками, эти «ливайсы» были воистину бегемотовой ширины. Никому в семье они не пришлись впору, так и пролежали в шкафу. Не случайно мы ими не воспользовались. Сам не понимая того, отец тогда принес в дом троянского коня. Всю жизнь он калибровался с американцами по автоматике запусков, по тому, кто лучше использует первые секунды ядерной катастрофы. Но американцы победили нас не атомной бомбой, а джинсами. Экспорт потребностей – древний и надежный способ, каким еще римляне покоряли галлов. На что пошли гонорары от первых моих журналистских публикаций? На джинсы, конечно.

От перестройки отец сразу не ждал ничего хорошего – ничего хорошего и не получил. Госзаказ, на котором только и могла жить оборонка, иссяк. В умы внедрялся новый порядок вещей: если что-то не окупается по рынку, то оно не имеет права на существование. Это касалось литературы, науки, многого другого. Инфляция начала девяностых составляла тридцать процентов в месяц, у громадной экономики обмен веществ стал как у землеройки – неудивительно, что ее постиг быстрый коллапс. К тому же отец знал лучше других, что атомная бомба – не экономика вообще. Обладая подспудным сознанием, бомба понимает, что после нее просто ничего не будет, и стремится потратить на себя как можно больше, чтобы не пропадали ресурсы, – не только у нас, везде в мире. Однако тратить на запуски стало совершенно нечего. Административные чины, те самые «легендарные конструкторы», которых отец публично уличал в некомпетентности, сначала облепили НИИ жоркими кооперативами, а потом вогнали в паралич.

К тому времени отец овдовел: моей малышке-маме всего века было отпущено шестьдесят один год. Отец поседел как зола. Он больше не мог оставаться в городе и перебрался на дачу, где во всем деревянном нагромождении было тепло только возле печки. Там, на даче, отец принялся строить бункер. То есть формально это был подвал для хранения картошки и банок с огурцами – но какие уж тут могли вызревать урожаи, на наших-то сотках, совсем зачерствевших. На постройку бункера в качестве арматуры пошли где-то добытые, вязанками валявшиеся на участке, железные ломы; нанятый экскаватор, с какой-то расхлябанной суставчатой жестикуляцией рывший котлован, окончательно разутюжил огород, но воздвиг яркую, рыжую с черным, гору вынутой почвы, немедленно взявшуюся древовидной лебедой. Бункер был укреплен на совесть. Если двери на веранду и в дом представляли собой едва ли не фанерки, то бункер защищали неприступные, проваренные грубыми швами, стальные плиты. Вниз вели очень крутые и очень узкие ступени, глубоко под ногами горела голая лампочка, похожая на пятно масла. В бункере, отсеченный от мира еще одной железной дверью, человек терял всякое представление о времени и пространстве. Здесь воздух был странно мучнист, огурцы и помидоры в пыльных банках, закатанных лет пять назад, напоминали заспиртованные экспонаты кунсткамеры, в ларе сморщенная картошка была переложена мотками и куделями изжелта-бледных ростков. Друзья, которых отец приглашал на экскурсию, единогласно отмечали, что бункер выдержит прямое попадание из установки «Град». На постройку бомбоубежища отец, не жалея, тратил деньги, а главное – силы, он высох на этой работе до синих растянутых жил. От кого он хотел защититься? Удар, от которого мой папа больше не оправился, был уже нанесен.

Тем не менее, у жизни свои законы: если есть бункер – будет и обстрел. Летом девяносто восьмого, кажется, года в соседнем поселке Лосинка загорелись и сдетонировали военные склады. Зарево встало над мирным, грибным и ягодным лесом. Оттуда, из зарева, на спящую Крутиху с железным свистом полетели снаряды. Шалые боеприпасы пробивали крыши, секли осколками гремящие заборы, поднимали на воздух толстые, начиненные, как пироги, волосатыми корнеплодами, соседские грядки – и земля была пухом. Рассказывали, как отец, полуодетый, метался по озаренной деревне, собирая людей в свой бункер. Многих удалось найти, многие пришли сами, в бункере, говорят, было тесно, как в трамвае, людям не хватало воздуха – но, может быть, благодаря моему отцу, никого тогда не задело, только ранило козу.

Осталось досказать совсем немного. В смерти моего отца медики отметили одну необъяснимую странность. Рак его был операбелен, и операция прошла успешно. Папа уже возвращался к жизни – улыбался глазами, немного шевелил рукой, темной, как смола, на белой простыне. И вдруг – он будто получил извне, очень издалека, роковой сигнал. Все системы его организма одна за другой стали отключаться. В этом отключении была какая-то плановая поступательность, разумная воля, отец не реагировал ни на что, вводимое и предпринимаемое врачами. Может быть, с той планеты, откуда он был изначально родом, моего папу позвали обратно. Я не буду приглашать читателя к его смертной койке. Последние его слова были: «Мне повезло».

Спустя год после того, как папы не стало, мы с мужем пошли в аптеку покупать ингалятор. Предмет, который дали Виталию в руки, был громоздок, тяжел, непрост в подключении – и металлические части были сделаны явно не из бытового материала, а из чего-то высокотехнологичного, буквально горевшего своим запасом прочности при свете полуподвального электричества. Мне сразу показалось, что в конструкции предмета заложена не идея человеческого дыхания, но идея космического запуска. Посмотрела сопроводительные документы – и точно: ингалятор был сделан на том скромном производстве, что осталось от логова советских ракетчиков. Сейчас этот раритет, ни разу не употреблявшийся по назначению, стоит у нас дома как последний привет от моего папы, как единственный в своем роде музейный экспонат. Я бы предложила, пока не поздно, пока еще теплы следы, действительно сделать музей конверсии: собрание драматических курьезов, попыток очеловечивания нечеловеческого, лучше выражающих свое время, чем собственно пусковой комплекс. То был бы памятник эпохе, жестокой и расточительной, святой и безбожной, абсолютно не принимавшей во внимание людские судьбы – и все-таки обошедшейся, не в пример большинству разделов нашей истории, почти без человеческих жертв.