По-грузински «мама» — это «папа»

Если Данте только на половине жизни очутился в сумрачном лесу, то я уже бреду дальше, и лес становится все сумрачнее. Чем дальше в лес – тем ближе к тьме, к тихим всплескам леты, за которыми не слышны вздохи тонущих душ.

В детстве, переполненный любовью (особенно на праздники, когда жизнь покрывалась цветной пеленой), я мечтал: как было бы хорошо жить нам всем вместе – чтобы и отцы и деды не уходили, и дети прибавлялись (как будто нельзя было Богу выделить на жизнь не восемьдесят, а восемьсот лет, как получали некоторые по небесному блату…). Но нет – закон загона прост и жесток: чтобы пришел новый человек, старый должен уйти, уступить место (в трамвае – наоборот) – как будто мало места на земле!..

Такой круговорот душ меня не устраивал – ведь даже двух одинаковых снежинок нет в природе, а что говорить о людях? И чем старше я становлюсь, тем ближе те, кто вынес меня из тьмы небытия и научил жить.

Младенец един с матерью, она для него – это часть его. Но вот отец – это первый пришелец извне. Отец начинает нести, вести по жизни, опекать и беречь. Как рассказать об этом добром божестве?.. О справедливом, обаятельном Зевсе?.. Лукавом шутнике Будде?.. Мудром собеседователе Сократе?.. Для этого нужны особые чернила – из сокровенных соков первовещества…

В моем отце, Георгии Михайловиче, сошлись глубина души, высота духа, широта сердца, сила воли. «Отец был стальной человек, не нам чета, мы – сопли, слабаки, а он – кремень, кулак!» – говорил мне его друг, поэт Александр Межиров, по телефону, когда папы не стало.

Детство отца было отнюдь не безоблачным – он родился в Тбилиси за год до революции, в 1916 году, отец его, Михаил Георгиевич, врач(еватель) Божьей милостью, хирург от Бога, был нарасхват, дневал и ночевал в больнице, что, очевидно, послужило поводом для семейных разладов, вследствие чего мать отца, итальянка Джульетта (попавшая в Тифлис через своего дядю, дирижера Иосифа Труффи, друга Шаляпина), уехала в 1921 году в Италию и не смогла (не захотела?) вернуться в Тифлис, так что отец рос без матери, отца-врача видел редко, да и годы были не самые сладкие… А его мать потом вышла замуж за итальянца в Милане, где до сих пор живет брат отца, Альберто Карминьято, но контакта с ней ни у бывшего мужа, ни у «бывшего» сына никогда не было – они не простили ей измены и обиды.

Но отец сумел преодолеть кризисные годы: окончив Тбилисский университет, несколько лет проработал учителем, затем были полвека профессорства на русском филфаке, где поколения русистов (в том числе и я, и моя мама, его бывшая студентка) слушали его завораживающие монологи, когда на исходе второго часа казалось, что лекция только началась. И недаром казалось: величавая культура общения, прозрачность слога, едко-душистый юмор, пряный скепсис, высокая способность к обобщениям и характеристикам, неподражаемая элегантность в жестах и мимике – это был Георгий Михайлович на кафедре, в своей стихии.

Сфера его интересов простиралась от любимого им XVIII века до Серебряного, охватывала историю критики, а особой гордостью и пристрастием был курс славянских литератур, который он сам и разработал, так как не было учебников по этой теме (а сейчас, видимо, уже и не будет…). Кстати, папа собрал огромную библиотеку (около двенадцати тысяч томов) и фонотеку пластинок.

Литература и музыка – это то, чем он больше всего дорожил на свете, а слово «писатель» было в доме священным. Русская классическая проза и итальянская опера – базисные ценности его духовной жизни, хотя, в противовес многим интеллектуалам, он любил и спорт: в молодости занимался боксом, конным спортом, потом всю жизнь – теннис и шахматы (весь набор английских джентльменов). Он и внешне был денди и щеголь, в фетровой шляпе и черном длинном пальто. Мальчишки мне на улице говорили: «Когда твой папа идет, стыдно ругаться, бычки прячем».

Большой дар устного рассказчика, в традициях древних мудрецов, умение, желание и интерес вести сократический диалог, находить общий язык не только с академиками, но и с чистильщиками ботинок – основные черты его личности. И в этом (как и во многом другом) он был настоящим тбилисцем старой формации – обожал этот горячий город (помнил его еще с конкой и осликами, груженными молоком и мацони), где во двориках за одним столом собирались и поэты, и дворники и нередко кончалось тем, что дворники читали стихи, а восхищенные поэты мели мостовую...

В то же время честность, неподкупность и несговорчивость отца в вопросах этики и морали были всем известны: деканат безрезультатно из года в год умолял Георгия Михайловича быть председателем приемной комиссии, на что отец отвечал неизменным отказом, зная о той «блатной» атмосфере, которая царит на приемных экзаменах. На это время он вообще старался уезжать из города (а мне и маме запретил частно готовить абитуриентов, чтобы ни одно темное пятнышко не упало на репутацию семьи). Жесткая бескомпромиссность в серьезных вещах и добродушная снисходительность в несерьезных – его отличительный знак.

Кто видел отца – не забудет его лица, стати, убедительных жестов (Дина Рубина, посмотрев его фотографии, написала мне: «с первого взгляда виден Человек, личность – обаяние, характер, сильное волевое лицо»).

У отца был поразительный, ценнейший дар педагога – ментально ободрять, заставлять человека верить в свои силы, а вопр осы бытия (и науки) преподносить и подавать в таком виде, что они переставали пугать – приобретали видимые границы, становились доступными пониманию, обсуждению и – в итоге – решению. На меня всегда успокаивающе, на физиологическом уровне, действовал уже сам звук его бархатного баритона, переходящего в бас, его наставления; как сейчас слышу: «…ты же это все знаешь… вот тут подправить… ну, это легко… это раз плюнуть… ерунда… ты это хорошо умеешь… вот тут немного подумать… у Виноградова посмотреть… ты в этом силен… Бахтин этим занимался… у него посмотреть – и все… все легко, когда знаешь, а ты знаешь…».

Отец научил меня воспринимать этот мир с юмором, философски, не придавать значения ничему, кроме базовых ценностей-заповедей, хотя религиозных разговоров в нашей семье не велось (наверное, просто в силу их нерешаемости и безответности), но идеи типа толстовского самоусовершенствования служили основой для внутрисемейных диалогов, где разговоры на бытовые темы занимали ничтожное место, зато литературные дебаты шли постоянно (как и должно быть в семье филологов трех разных поколений).

К картине дома надо добавить музыку Вивальди или Доницетти, колыхание занавесей на теплом ветерке, запах натертых полов и цветов (уличные разносчицы, зная эту мамину страсть, с утра пораньше приносили к окнам нашего первого этажа свой пахучий товар «со слезой»). Сейчас мне понятно, что это был рай – или преддверие рая, – но я этого тогда не понимал и часто глушил Моцарта Led Zeppelin, а Бунина – Эдгаром По…

Я помню отца в основном за столами. За письменным столом, где он работал, печатал или разбирал шахматные партии (он никогда лежа не читал и вообще не любил, что называется, «валяться на диване»). За обеденным столом, где я с детства завороженно следил за сдержанным изяществом его сильных рук – он, например, бутерброды обязательно резал на ровные квадратики, не прикасался рукой ни к птице, ни к рыбе, ел всегда предельно аккуратно (крошка не упадет), медленно и умеренно. За шахматным столиком, где он проводил с друзьями в дымном молчании часы за игрой. За кафедрой, где он, всегда стоя, читал свои незабываемые лекции. За праздничными столами, в том числе самых высоких уровней, где он всегда бывал тамадой, ибо там, где был он, все хотели слушать только его и смотреть только на него – так велико было обаяние его личности и дара слова: умного, с острыми блестками юмора, внятного, образно-поэтического слова, всегда высоко ценимого в Тбилиси. К тому же отец умел пить – пил только вино, не пьянел, а становился все искрометнее.

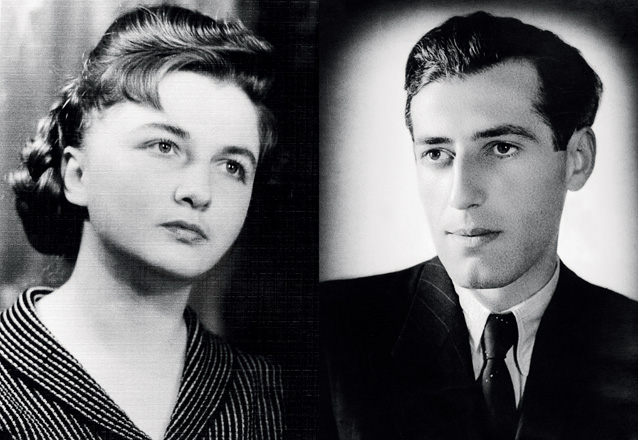

В него были влюблены все студентки всех курсов, не избегла этой участи и моя мама: ей был двадцать один год, а ему – тридцать пять лет, когда они поженились; ведь у красавца и жена должна быть красавицей, а моя мама, Светлана Кошут (из рода венгерского вождя Лайоша Кошута), до последних дней, несмотря на возраст, считалась одной из самых красивых женщин Тбилиси.

Небольшое отступление. Предки мамы попали на Кавказ после разгрома венгерской революции в 1848 году – ее вождь, Лайош Кошут, умер в изгнании, а его братья бежали кто куда; один, Эдуард, через Польшу проник в Россию, жил в Симферополе, а его сын Бальтазар перебрался южнее, в Грузию.

Мой дед, Станислав Бальтазарович Кошут, в молодости, как и его отец, был машинистом, во время войны чудом избежал тюрьмы – не попав на фронт (венгров не брали как сообщников Гитлера), работал в депо, был всеми уважаем, и когда партийцами на общем собрании был заведен разговор о том, что вот в депо есть венгр и есть подозрения, что последнее крушение – его рук дело, что он пособник, диверсант, саботажник, простые рабочие так зашумели, затопали ногами и засвистели, что парторг, махнув рукой, перешел к следующему человеко-пункту в повестке дня… Так дед и водил дальше, всю войну, товарняки и эшелоны по Закавказью. А в голодные годы снабжал всю семью (а часто и весь двор) дичью и рыбой.

Уже при мне он иногда привозил столько рыбы, что все дворовые веревки были увешаны вялившейся шемаей, а дворовые любители пива могли отовариваться, не вставая с места. Но всегда, и в мирные времена, у него на стене висели две скрещенные винтовки, и патроны были тоже под рукой, о чем во дворе все были отлично осведомлены.

После депо дед, окончив институт, начал работать специалистом по паровым котлам на чайных фабриках в тресте «Чай–Грузия», стал начальником большого отдела. Это было сверхдоходное место, но он его сильно «портил» – не брал взяток. Говорят, что, когда Шеварднадзе начал громить эту область, он спросил у своих замов: «Есть в чайной промышленности хоть один честный человек?» – на что ему ответили: «Есть, батоно Эдуард. Но он венгр». И Шеварднадзе назначил деда председателем комиссии по злоупотреблениям в этой сфере, после чего к деду домой стали приходить люди – просить, умолять, чтобы не обнародовал тех или иных фактов, приводили жен и детей, ставили их на колени, заклинали, рыдали… В итоге этот сильный человек, ничего в жизни не боявшийся, не выдержав психологической нагрузки и моральной нервотрепки, умер от инфаркта прямо на работе.

Через семью мамы мы породнены с семьей классика грузинской литературы Василя Барнова: его сын, Андрей Барнов, и мой дед, Станислав Кошут, были женаты на сестрах, Галине и Ольге Грессель, дочерях полковника царской армии, служившего под Карсом, где он в 1916 году был растерзан дашнаками (разрывными пулями «дум-дум») на глазах у детей возле подъезда дома… Неисповедимы пути Господни!..

Отец был предельно скромен в бытовых вопросах, но необъятен и глобален – в духовных, энциклопедически образован и обладал сильной, ничем не замутненной памятью.

Среди его друзей и корреспондентов были как коллеги-ученые (Леонид Гроссман, Борис Мейлах, Галина Белая, Борис Бялик, Вадим Вацуро, Георгий Фридлендер, Вано Шадури, Вахтанг Натадзе), так и разные интересные люди (например, сестра Маяковского Людмила) или просто гении (Аркадий Райкин). Булат Окуджава был его студентом в свою бытность на тбилисском филфаке, а Сергей Параджанов – его учеником в тбилисской средней школе №42, где молодой отец после университета преподавал русский язык. И я помню, как уже в семидесятых-восьмидесятых годах папа отчитывает кого-то в окно: «Сержик, не хулигань! Прекрати, не то в угол поставлю!» – и на мой немой вопрос мама объясняет, что это опять Параджанов, проходя мимо, подбросил отцу в открытое окно что-то типа открытки или безделушки.

Вообще родители мои были счастливы в дружбе – их крепко сбитая за годы (иногда с детства) компания, человек двадцать (врачи, преподаватели, инженеры, музыканты, актеры), всегда собиралась на праздники и торжества (коих в Тбилиси тогда было много), а в обычной жизни активно помогала друг другу.

Отношения отца и матери – так, как я, ребенок, их ощущал – их беседы, круг интересов были далеки от быта и обыденности. Любовь и литература – это цемент отношений в доме, а общность интересов и взглядов служила дополнительной сцепкой. Постоянно и очень живо, вплоть до ссор, обсуждались все литературные новинки (в очередь читались все главные журналы: «Юность», «Новый мир», «Знамя»), отец нередко за чаем зачитывал нам небольшие отрывки из романов или стихи, а о писателях говорилось с большим пиететом и уважением, как о богах – например, мама, занимаясь творчеством Бунина, называла его исключительно Иваном Алексеевичем, так что в детстве я думал, что это какой-то ее московский знакомый, потому что постоянно слышал: «Иван Алексеевич сказал то-то… Иван Алексеевич писал то-то… Иван Алексеевич уехал…».

Отец никогда не стремился повлиять на чужое мнение или навязать свое, и когда я восхищался, например, Кафкой или Леонидом Андреевым, он с некоторым жалостливым интересом любопытствовал, не скучно ли мне их читать, не разделял моих восторгов по поводу Достоевского, но никогда не пытался меня в чем-то переубедить или что-то доказать, понимая, очевидно, что все приходит с опытом и временем. И был прав – я сейчас нередко вместо Led Zeppelin слушаю, как и он, Моцарта...

Помню, лет в пятнадцать я начал играть на ударных – вначале стучал спицами по банкам из-под сельди, а потом на сэкономленные завтраки купил «тройку» и бил уже всерьез под Deep Purple или Grand Funk Railroad (явно перекрывая Доницетти за стеной), и отец, терпя все это, только кисло поинтересовался, почему я из всех мыслимых и немыслимых музыкальных инструментов мира выбрал именно тот, который музыкальных звуков не издает. И нельзя ли попробовать играть на не столь шумном инструменте…

Излишне говорить, что из методов воспитания отец предпочитал только один – внушение и беседу (или лучше – внушительную беседу): я вызывался в его кабинет, где мне спокойным голосом указывалось на мои ошибки, просчеты, их возможные последствия и мои наилучшие – с его точки зрения – действия в этой ситуации.

Все это до меня хорошо доходило, я никогда не бывал обижен на отца, зная, что у меня нос в пуху (и даже гораздо глубже, чем мог предполагать достаточно наивный в бытовых вопросах отец). Но один раз, лет в двенадцать, я так яростно и смертельно обиделся на него, что, желая отомстить и зная, что самое ценное для отца – это его бумаги, ночью пробрался в кабинет, в темноте, на ощупь, повытаскивал из папок и рукописей на его столе пучки страниц и, унеся их, порвал и выбросил (потом отец еще долго что-то искал по полкам и ящикам, а мне уже было стыдно признаться, и я молчал). Дело было в щенке, который каким-то образом попал к нам. Я всегда мечтал иметь собаку, влюбился в щенка, не расставался с ним месяц. Но выяснилось, что это щенок кавказской овчарки, скоро будет с теленка... И вот, придя один раз из школы, я обнаружил в доме щемящую пустоту, без лая и радостного цоканья коготков по паркету… На мои панические вопросы, где Топ, родители мялись, отводили глаза, наконец отец сообщил, что один наш знакомый военный забрал щенка на погранзаставу, где ему будет очень хорошо и привольно жить… Зато мне было так плохо жить, что я, произведя ночью экзекуцию с бумагами, наутро ушел жить к бабушке и месяц не разговаривал с родителями. Как потом объяснил отец, сделать это надо было на корню, потому что чем дальше – тем расставание было бы мучительнее, и хвост рубят сразу, а не по частям. И он взял на себя эту палаческую функцию – если не он, то кто?

Кстати, по семейной легенде, когда мама-сердечница рожала меня, роды длились сутки, наступила блокада сердца, и встал вопрос, кого оставлять в живых: сына или мать, оба не выживут, и отец сделал выбор в пользу мамы. На счастье в дело вмешался старый гинеколог, щипцами решивший этот соломонов спор в пользу обеих сторон. И то решение отца я считаю правильным: если на кону стоит жизнь безумно любимой молодой жены и смерть неродившегося младенца, я тоже выбираю любовь.

О чувствах моего отца к маме лучше всего говорит его письмо своей будущей теще, Галине Александровне Грессель, написанное вскоре после помолвки. Письмо это примечательно как по содержанию, так и по форме и могло бы занять место на страницах романа стендалевско-флоберовского типа:

«Дорогая Галина Александровна!

Во-первых, простите за бумагу – придя в номер, обнаружил, что весь “бумажный фонд”, имевшийся в моем распоряжении, я исписал на “научные” дела.

Во-вторых, простите за почерк: в крови. С этим Вам придется примириться. Ничего не поделаешь!

Все время моего недолгого пребывания в Москве меня неодолимо тянуло к столу – написать Вам пару-другую строк. За наше короткое знакомство я так успел привыкнуть к вам всем и полюбить, что – честно говоря – желание написать Вам письмецо идет из глубин моего самого теплого чувства к Вам, близким и родным. Поверьте, что это так. Я часто бываю неоткровенен, будучи твердо уверен, что излишняя откровенность подчас граничит с болтливостью, но – и это принадлежит к числу моих, увы, немногочисленных добродетелей – я всегда искренен.

Все время получалось так, что я не имел возможности высказать Вам, дорогая Галина Александровна, всех моих чувств, всех моих дум в связи со всем тем, что происходит, – Вы знаете, о чем идет речь. И вот сейчас, пользуясь случаем, я пишу Вам эту небольшую “исповедь”.

Я очень хорошо понимаю, какие большие перемены в Вашу жизнь вносит решение Светы – да будет она благословенна! – связать свою жизнь со мной. О, я хорошо понимаю и то, какие чувства обуревают Вас, дорогая Галина Александровна. Вы – человек, богатый той настоящей внутренней интеллигентностью, которая всегда чуждается слишком бурных проявлений своих чувств и настроений, которая всегда сдержанна и малословна, – Вы ни одним словом, ни одним жестом не выказали того, что делалось в Вашей душе. Все получилось изумительно хорошо – так просто и так естественно. И за это я приношу Вам свою величайшую благодарность. Ведь речь идет о самом дорогом в Вашей жизни, о Светочке, о ее счастье. Поверьте, не в утешение я пишу эти строки. Просто – вполне естественное желание – я хочу сказать Вам несколько слов о том, что чувствую я, именно Вам: другой, быть может, я и не писал бы.

Я не мог думать, я не смел надеяться, что жизнь моя когда-нибудь озарится таким ярким светом, как сейчас. И я счастлив! Об этом я говорил Светлане, об этом я говорю Вам.

Все, что было раньше, представляется мне как бессмысленное нагромождение событий, фактов, дум, чувств, ошибок, каких-то незначительных удач, больше разочарований… Какая-то мешанина, круговорот. А что к чему и зачем все это – аллах ведает. Так было и так – я думал – будет.

И вдруг все пришло в какую-то систему, все стало осмысленным, ясным, целеустремленным и бесконечно красивым. Я никогда и не думал, что один человек может дать другому так много. Впрочем, этот один человек – Светлана, и этим все сказано. Я и не предполагал, что я, вкусивший немного от довольно горького плода жизни, могу почувствовать то, что чувствую сейчас, чем живу все эти дни и что будет в дальнейшем целью и смыслом моей жизни. Я люблю Светлану. Я люблю ее не той легкомысленной любовью, какая бывает в семнадцать лет, а той настоящей и глубокой, которая дается опытом жизни и которая тем сильнее, чем осмысленнее это чувство.

Трудно, почти невозможно пытаться приподнять завесу над будущим. Я не пророк. Но могу сказать Вам: что бы ни случилось, у меня будет одна цель – счастье Светланы, радость жизни ее молодой. Она достойна всех радостей жизни, всей ее красоты.

Как священную обязанность, как сладостный долг своей жизни расцениваю я счастье Светланы – пусть ничто грязное, пошлое, уродливое, чем полна жизнь, не коснется ее чистого образа, пусть никогда – ни на одну минуту – не посетит ее раскаяние в содеянном, никогда!

Впереди много различных испытаний, жизнь будет ставить свои капканы на нашем пути – сейчас я с радостью смотрю вперед, ибо со мной Светлана, мой любимый, мой самый близкий-близкий.

Я хочу поблагодарить Вас, дорогая Галина Александровна, за то, что Светлана такая хорошая. Странная благодарность, скажете Вы. Да, необычная. Но что ж. Я чувствую, что в других условиях (вот Вам и мичуринская база моей благодарности) Светлана не была бы такой, как сейчас.

Крепко жму и целую Ваши руки и прошу Вас не очень обращать внимание на стиль моего послания. Честное слово, не в нем дело. Почувствуйте в этих словах выражение моей большой любви к Светочке и ко всем вам, таким недавним и таким близким.

Я кланяюсь бабушке, Станиславу Бальтазаровичу и тете и, конечно, Светлане. Скоро увидимся. Ваш, всегда Ваш Г. М. Г. 23/V.52. Москва».

Перестройка, войны начала девяностых, разрыв с Россией были для отца тяжелы вдвойне: он видел, как огульно сметаются прежние моральные ценности и насаждаются новые, примитивно сведенные к деньгам, то есть к тому, что отцом ценилось меньше всего на свете, как рушатся те научные мосты, которые он всю жизнь наводил, как ломаются человеческие судьбы. Но как мудрый человек не позволял себе резких высказываний, держал все в себе – и вообще, открытый во время лекций, был достаточно замкнут и сосредоточен дома, где, очевидно, накапливалась энергия для работы. (Читал он, кстати, восемьсот часов в год, это громадная нагрузка по сравнению с сегодняшними нормами.)

Отец, будучи по натуре скептиком (как и все умные люди), не верил ни в какой общественный строй, ссылаясь на историю: всюду и всегда происходит одно и то же, под солнцем нет ничего нового, все только меняет окрас и расцветку, и большевики оказались такими же, как и другие. Видя по ТВ сменяющихся у микрофона лидеров партий (возникавших тогда в Грузии как грибы после дождя), он только качал головой: «У советских хоть какая-то совесть была, а эти…». Впрочем, кто тогда, в девяностые годы, мог дать какой-либо прогноз?.. Да и события в Грузии, осложненные междоусобицами, чередовались с такой скоростью, что не было времени их понять и осмыслить.

Националистически окрашенные лозунги президента Гамсахурдии были для отца неприемлемы ни как для цивилизованного человека, ни как для коренного тбилисца, то есть человека, выросшего среди людей разных вер и языков. Отец часто говорил о том, что Гамсахурдия пытается строить свой хрустальный дворец с крыши, выдернув вековой фундамент интернационализма, что педалирование нацвопроса и пятого пункта во взрывоопасной стране может привести только к краху, разладу, грызне и – в итоге – к распаду. Он также мрачновато шутил, что профессиональным филологам (каким был Гамсахурдия) во власти делать нечего, так как в головах у них зачастую смещены рамки желаемого и возможного, сметены барьеры между мечтой и реальностью, зато совмещено несовместимое, а недосягаемое кажется на расстоянии вытянутой руки – как, впрочем, у всех, кто имеет дело с сумрачно-изменчивым миром творчества, с фантазиями, чужими и своими, с грезами о Золотом веке, городе Солнца и острове Утопия.

Отцу было ясно, что возврата к советскому строю (совсем захиревшему в конце) нет и быть не может – эта модель оказалась не дее- и жизнеспособной, и можно только сокрушаться о погибших втуне людях. Однако было ясно и то, что новое в социуме не может родиться без смерти старого, что цивилизации, к сожалению, расцветают только на унавоженной почве прежних атлантид. Помню, я как-то в детстве спросил у него, куда делись все древние египтяне, парфяне, греки, вандалы, на что он объяснил, что их цивилизации разрушены, на их месте стоят новые, добавив: «а вандалы и варвары, к сожалению, существуют до сих пор…».

Я, окончив университет, защитившись по Достоевскому и работая доцентом, в 1991 году уехал по приглашению преподавать в Германию. Сообщение с Грузией было плохое, без интернета, телефонная связь часто отключена, почта не работала, поэтому письма, пакеты, баулы приходилось передавать с людьми. Зато у меня сохранился ряд писем отца темных лет – с девяносто второго по девяносто пятый год: это период войны в Абхазии, потом – гражданской. В Тбилиси не было ни воды, ни света, ни газа, ни отопления, страна была наводнена вооруженными людьми, разбой и убийства стали делом обыденным, как и перебои с самым необходимым: хлебом, маслом, крупами; люди рубили во дворах деревья и варили в чанах похлебку на всех соседей, а мои родители возле керосинки, под грохот орудий (мы живем недалеко от Дома правительства) гадали, упадет снаряд на дом или пролетит мимо…

Чтобы точнее определить картину тогдашнего Тбилиси, позволю себе привести цитату из моей повести «Экобаба и дикарь»1, где герой, блудный сын, после нескольких лет отсутствия приезжает в родной город в этот период:

«Город не пришел в себя после бойни – еще, казалось, дымился. Главный проспект искорежен гусеницами танков. На улицах мало знакомых лиц, шайки странной молодежи. Рассказы об убийствах, похожие на страшный сон: играли в футбол головами, ложкой выковыряли глаз, зажарили живьем на железном пруте, разрубили на две части ребенка, на ногах написали “Грузия”, на груди – “Абхазия”…

В развалах мусора сидели тощие кошки. Стаи бродячих собак тянулись за редкими прохожими. Света, газа, воды нет. Вечерами, в мглистой туманной серости, все было серым, как в фильмах ужасов. Днем по улицам на “нивах” и джипах передвигались какие-то небритые личности в защитной форме. Стволы автоматов торчали из окон. А простой люд смотрел друг на друга со страхом и опаской.

На третий день его остановили, обыскали, нашли заграничный паспорт и отвезли в участок, где стояла удушливая вонь – в арсенале кто-то жарил тушенку с луком. За грязным столом двое мордоворотов устроили допрос:

“Кто?.. Что?.. Откуда?.. Куда?.. Мафия?.. Опиум?.. Карманы вывернуть, все на стол, живо!”

Он с ненавистью следил, как они вразвалку ходят по кабинету, развешивают по крюкам куртки и ремни с пистолетами, по-хозяйски звонят и распоряжаются. В конце концов они потребовали штраф – “за нарушение паспортного режима”, и он сидел в тушеночном чаду до тех пор, пока отец не принес двести марок.

“Ты отвык от этого! Успокойся! Будь рад, что так отделались! Кругом бандитизм, убийства, грабежи!” – говорил отец, когда они шли пешком через пустой город».

И даже в таких нечеловеческих условиях отец (ему было уже под восемьдесят) оставался верен своему тону: в письмах шутил, не позволял себе жаловаться или роптать, давал, очень корректно и вежливо, профессиональные советы по поводу моих опытов в прозе. На мой взгляд, интересный человеческий документ.

В то же время мне очень жаль, что нет писем отца зрелого и счастливого периода его (и нашей) жизни, но писать письма он вообще не любил, предпочитая всему на свете устную беседу (да и я жил с родителями до женитьбы в двадцать четыре года, чего мне писать?). Есть только эти, опаленные дымом отечества, небольшие желтоватые листки с мелким, очень своеобразным почерком, который еще не каждому дано разобрать.

10 ноября 92 г.

«Дорогой Мишенька! Слава Богу, получили от тебя весточку. А то вот уже месяц, как ты покинул Тбилиси – и где ты, что ты вселяло беспокойство. Судя по тому, что ты писал в письме, там у тебя какие-то трудности. Что поделаешь – жизнь состоит не из одних радостей, и она вряд ли может сравниться с хорошо укатанной дорогой. Увы!

Что у нас? Да все то же. События в Абхазии приняли затяжной характер, все это не способствует хорошему настроению. Жизнь наша напоминает прошлогоднюю. Днем еще что-то делаешь, ходишь в университет, а к шести-семи часам вечера все замирает. Сидим дома. Гоги (мой сын. – М.Г.) ходит в школу на уроки, но, судя по всему, занятия в школе не могут быть квалифицированы как образцовые. Впрочем, как и в университете.

Мишуль, о нас не волнуйся. Мы здоровы. Не скажу – очень деятельны, но в общем тянем лямку, называемую жизнью. Человек – существо, которое ко всему привыкает. Маловато света – ложимся рано спать. Холодно – одеваем все, что можно одеть. Мы обеспечены и живем по высшему – сравнительно – разряду: у нас есть керосинка, правда, хрупкая и дымная, но все относительно; если кое-кому дым отечества был сладок и приятен, то вонь нашей керосинки, поверьте, не так уж гадка. У нас есть плитка, еще один источник тепла и энергии. Это я пишу не для того, чтобы приукрасить наше житье-бытье, при всем желании я этого сделать не смогу, как ни приукрашивай – все г…, но жив курилка! Уверяю вас, не так страшен черт, как его малюют. Да, вы волнуетесь за нас, мы волнуемся за вас, какой-то взаимный мандраж!

Все наши друзья и близкие просят передать тебе горячие приветы. Я же целую тебя и прошу не вешать носа. Дай Бог – все будет хорошо. Не забывай, что борьба с жизнью и есть сама жизнь! Твой папа».

18 февраля 93 г.

«Дорогой мой Мишуль! Сегодня у нас большой день – только что получили ваши послания, и весь наш небольшой, но крепко сколоченный коллектив занялся священнодействием – погрузился в эмоции и думы по поводу прочитанного. Получили также твою посылку, которую привез А*. Большое спасибо. В лекарствах надо разобраться, а что касается “бумажек”, то, ради бога, не надо. Держи, если есть что “держать”. А я исправно пью то, что мне прописывают ради улучшения работы сердца. В общем, живу – не тужу, а когда вспомнишь, сколько лет ты, грешный, прожил на земле, то, поверь, начинаешь понимать, что судьба была к тебе снисходительна. Подавляющее большинство моих современников-товарищей уже кто давно, кто недавно вкушают вечный мир – там (подчеркнутое – подчеркнуто отцом. – М.Г.)! К слову – сегодня в СП отмечают восьмидесятилетие Эммануила Фейгина. Надо пойти и, может быть, выступить.

В университете возобновились после каникул лекции. У меня в этом семестре часов немного. Там все по-старому. Да, недавно меня остановил на улице Саша Глонти (завкафедрой грузинского языка в пединституте) и пел такие дифирамбы тебе, что мне стало даже как-то неудобно: ты и такой, и сякой, золотой-бриллиантовый и т. д. Не скрою, было приятно.

У нас один день в точности копирует вчерашний. К часам шести дневная жизнь замирает. Не только в нашей малочисленной семье, но и в городе. Разгул бандитизма привел к тому, что люди предпочитают сидеть дома. А дома оделись в решетки. На женщинах не увидишь ни колец, ни браслетов, а люди говорят – я сам столько не хожу по улицам, – что у многих женщин на ушах повязки – от вырванных с мясом серег… Угоняют машины, и хозяева потом бегают к ворам, и те милостиво возвращают ворованное – за немалую мзду и, как правило, раздетую и раскуроченную...

Бытие определяет сознание. Так нас учили? В справедливости этого афоризма я убедился недавно, и убедил меня в этом Генрих К*. Года два назад я как-то спросил его, как поживает его теща. Он с возмущением сказал: «Слушай, не умирает!». Недавно на такой же вопрос с нежностью в голосе ответил: «Живет, дай Бог ей здоровья!». Ларчик открывается просто: гроб стоит тридцать тысяч, вот он и надеется на лучшие времена.

Миша, в твоем письме я почувствовал трогательную заботу о нас, беспокойство за нас. Хочу сказать, что, возможно, на расстоянии все кажется хуже, чем есть на самом деле, хотя жизнь, конечно, не сахар: живем, не голодаем и относительно здоровы. Так что не беспокойся, заботься о себе. Понимаю, что приходится вкалывать, но делай это в меру.

Вот такие дела. Время идет быстро. Сейчас мы мерзнем, живем в основном на кухне. Но на дворе уже вторая половина февраля, дело идет к весне: надеемся на тепло. Целую и жму руку – твой папа».

12 марта 93 г.

«Поздравляю тебя с прошедшим днем рождения по методу “ретро”. Поговорили мы о тебе на семейном уровне, пожалели, что в этот день ты так далеко от родных краев, и немного взгрустнули – все-таки тридцать девять, цифра солидная. К этой дате ты пришел с явно положительным сальдо – потери, конечно, были, но были и есть успехи, которые дают основания для оптимистических прогнозов на ближайшее (и не только ближайшее) десятилетие.

У нас все так же, хотя дело явно идет к весне. Говоря о весне, я ее воспринимаю не в плане поэтических восторгов, а реально – становится постепенно теплее, но весна в Грузии – время тяжелое, все запасы съедены, а до нового урожая бадриджан и помидоров далеко. Но мы закалены и глядим вперед (стараемся глядеть) с надеждой. Впрочем, посмотрим.

Работаю я мало: в этом семестре у меня всего шесть часов, три раза хожу в университет, остальное время – дома. Обстановка стабильно-нестабильная, но к ней мы привыкли и считаем ее нормой жизни. Пока живем и даже хлеб жуем. Что делаю? Когда светло – читаю. Если дадут свет – слежу по ящику за баталиями в верхах. Я тебе скажу, никакой Хичкок не додумается показать в таком массовом количестве уродов и кретинов, как это делает телевидение. Впрочем, все это в порядке вещей. Хаос в головах, хаос в лицах. Преступность не утихает. На улице Чонкадзе бандиты ворвались в дом, всем накрутили на головы скатерти и полотенца, пытали мальчика, тот сказал, где сейф, из которого они забрали столько, что только список бриллиантовых троек (кольцо с серьгами) занял две тетрадные страницы…

Сейчас у нас Веточка (моя жена. – М.Г.), она в суете, скоро защита диссертации. Уверен, что все пройдет хорошо. По дороге домой она зайдет к Филинам. Петрик собирается в Германию и там бросит это послание. Дорогой мой, до свидания, целую тебя. До встречи. Твой папа».

9 августа 94 г.

«Дорогой мой Мишенька! Давно не писал тебе. Ты, очевидно, догадываешься, по какой причине. Тебя не хотели посвящать в то, что с мая месяца я сижу и лежу дома по самой элементарной, но весьма уважительной причине – болезни, конкретнее – раскрою секрет – инфаркта. Я очень не хотел, чтобы об этом узнала “моя Германия”. Мало у тебя забот, чтобы добавлять еще новые?..

Сейчас, когда все, надеюсь, осталось позади, могу сказать как на духу – выкрутился, вернее, выкрутили все мои дорогие, в первую очередь моя жена, твоя мать. Ты знаешь, Мишенька, что сантименты никогда не входили в число моих и так немногочисленных достоинств, но когда я вижу, как жила и что делала Света за все время моей болезни, хочется встать на колени и вознести слова благодарности Всевышнему за то, что он поставил рядом со мной эту необыкновенную женщину, да, необыкновенную!.. Рядом с ней я себя чувствую паразитом и захребетником. Увы, многое мы познаем с опозданием…

Итак, перевернем страницу. Чем больше время накручивает дни, недели, месяцы нашей разлуки, тем больше и настойчивее думаю о вас, дорогих. И со временем все глубже понимаю, как хорошо, что вы находитесь вдали от всего того, что здесь происходит. Мы уже приспособились, адаптировались, так сказать, настолько, что прошлая жизнь во времена, называемые застойными, представляется нечто нереальным, не всамделишным, а то, что сейчас, – это и есть самая что ни на есть доподлинная реальность. Я стал миллионером. У меня в ящике стола сейчас лежат три миллиона, Света должна получить за отпуск тоже, вот думаем купить некоторый запас вермишели на зиму – единственный предмет, который можно приобрести на наши купоны…

Но самое парадоксальное – живут, живут людишки! Как живут – это уже другой вопрос, но живут, пьют, едят и даже – иногда – производят детей. Непостижимо!

Признаюсь, Мишенька, меня все последнее время гложет чувство какой-то вины перед тобой за то, что я, который должен как отец помогать сыну, ничего не могу сделать для облегчения вашего там житья-бытья. Какое-то полное бессилие… Есть от чего захандрить. О нас я уже не думаю – авось проживем, а как вы?.. В башку лезут всяческие мысли. Особенно волнует нас Гоги. Как он? Что делает? Как чувствует себя в непривычной обстановке, приспосабливается ли к ней?.. Про чтение не спрашиваю, догадываюсь. Как Веточка?

А у нас прохлада, и это нас не радует, т. к., возможно, наступит ранняя осень и ранняя зима – а она в этом году будет особенно тяжелой. Много времени у Светы уходит на панихиды и похороны. Я не хожу. На днях хоронили Григола Абашидзе, сегодня из Сионского собора хоронят академика Авлипия Зурабашвили.

Я в основном сижу дома. Никуда не тянет, да и ходить, по правде говоря, некуда. От товарищей, с которыми прожито много лет, никого почти не осталось, а те, кто еще есть, как и я, сидят по своим конурам. Так-то, невесело. Много читаю, вернее, перечитываю. Новинок нет. Никакой связи в этом отношении с Москвой. Газеты – редкость. Зато есть “Останкино” и ритуальные сидения у проклятого ящика, из которого редко что хорошее увидишь и услышишь: все о терроризме и о грызне в Думе. Да, чаще смотришь назад, чем вперед, где полная неизвестность, хотя все деятели у нас и в России обещают скорую стабилизацию. Черта с два. Мы давно уже стабилизированы на самом низком уровне и в надеждах, в которые уже никто не верит. Только и слышно: “Скоро все станет хорошо!”. Может, и станет, если доживет человечество до тех пор. Что-то не верится. Сколько усилий повсеместно прилагается для того, чтобы нарушать нормальный ход жизни!

Вот такое письмо – не грустное и не радостное – обычное, как сама наша жизнь. Ты о нас не думай, что мы-де накануне окончательной катастрофы: живем и умирать не собираемся.

Звонил Миша Синельников. Какой хороший человек! Он, оказывается, позвонил на квартиру Григола Абашидзе, чтобы поздравить его с восьмидесятилетием, о чем он узнал из газет, и напоролся на панихиду по нему…

Заканчивая это письмо, хочу попросить тебя, дорогой, пользоваться каждым удобным (и даже неудобным) случаем и давать о себе знать. Целую всех, будьте здоровы и радостны. Папа».

25 декабря 94 г.

«Дорогие “далекие-близкие”! Поздравляю вас с наступающим праздником. Вы, очевидно, как полагается порядочным немецким бюргерам, будете истово отмечать эти праздники. Мы же, скромные, в преддверии Нового года обсуждаем, как бы попроще отметить его наступление. Возможны ограничение и отсутствие (регулярного) света, плохой газ и вообще обстоятельства, делающие нас в отношении праздников недееспособными. Лично я уже праздную. Дело в том, что в тбилисских вузах занятия прекратились до марта: холодно, транспорт и т. п. причины. Так что времени много, делай что хочешь.

Живем мы, скажу прямо, скучно, но дни мелькают быстро – “однообразной чередой”. А радостей… Нет, они бывают – то свет дадут неожиданно, то вода пойдет днем… Ну а главное – учтите это – ваши письма. Они по-настоящему свет в конце тоннеля. Должен сказать, что за время германской эпопеи Веточка выросла в подлинного мастера эпистолярного жанра. Мишуль последнее время манкирует письмами, а вот Веточка растет от письма к письму. Мы их изучаем, как письма великих людей. Что же касается Гоги, я все больше убеждаюсь в его литературном даровании. Может быть, сказано очень уверенно, но его “парижское письмо”, в котором он поделился своими впечатлениями о великом городе, всем нам очень понравилось, там есть все, что требуется от юного путешественника (читай Карамзина!), а Света носит его с собой в сумочке и читает знакомым.

Все мы, включая всех родственников, живем – не жалуемся. Имеются у меня и у Гали (Галина Грессель, моя бабушка с маминой стороны. – М.Г.) некоторые претензии к возрасту, но если относиться ко всему философски, то все это чепуха по сравнению с тем, что переносят многие нас окружающие люди. Когда я начинаю ворчать по поводу, скажем, быстрой усталости, моя жена – самая лучшая жена за всю историю человеческой цивилизации, да, да, именно так – очень тактично напоминает мне, что я, в принципе, болел, в общем, мало (за всю жизнь), что я, в принципе, здоров – тут следует не очень эстетическое сравнение – “как бык”, и я, покоренный логикой этих доводов, успокаиваюсь.

О нас не беспокойтесь. А вот мы о вас волнуемся – ведь вы на чужбине, что там будет завтра?! Не знаю, кому возносить молитвы, чтобы твой контракт, Мишуль, был продлен. Время для возвращения еще не настало.

Письмо сие пишется в экстремальных условиях – отсюда накладки. На кухне, среди тарелок, чашек и т. д., и, главное, в ожидании нашего Гермеса, Джемала (дядя жены. – М.Г.), который в условиях неработающего транспорта обрел специальность скорохода, с которой справляется образцово. Ведь когда неделями бомбили Дворец правительства и не было даже хлеба, именно Джемал – пешком, из Сабуртало, через Авлабар и Мейдан – приносил откуда-то хлеб…

…Ура! Дали Свет! Дописываю письмо в лучах света, рассматривая его появление как положительный симптом, как символ – возможно, и на нашей улице будет праздник! Дай Бог! На этой оптимистической ноте заканчиваю очередное послание. Всегда с трепетом и волнением, надеждой и нетерпением ждем от вас писем. Пишите и знайте – каждое слово от вас и о вас для нас хорошая порция кислорода. Обнимаю вас, целую. Ваш папа».

19 апреля 95 г.

«Добрый день, Мишуль! Давненько не писал тебе. Наконец-то мы разделись, то есть, иначе говоря, начали постепенно снимать с себя зимнюю амуницию, в которой мы, похожие на чукчей, проходили (и проспали) всю зиму. Распускаемся, как весенние цветы (каков образ?). Отогреваемся от зимней спячки. Хорошее дело – солнце и двадцать–двадцать пять градусов тепла. Да здравствует солнце! Но время мчится со скоростью межгалактической ракеты. Светочка крутится как угорелая: базар, готовка, стирка. Да и я не облегчаю ей жизнь – за мной смотрит, как за ребенком, кормит, дает лекарства (каждый раз со скандалом). Характер мой, который, как говорят, и раньше не был подарком для окружающих, сейчас, чувствую сам, становится еще хуже: раздражительность, замкнутость и пр. Что ж, все закономерно.

В университете нагрузка небольшая. В последние дни наладилось троллейбусное сообщение, поэтому каждый мой выход обходится в сто тысяч – туда и обратно – купонов, а до этого на маршрутках – деньгами России – две тысячи. Так и живем, за пучок салата 500 р., за… впрочем, малоинтересная материя. Поговорим о другом.

Я внимательно и, конечно, заинтересованно – Сын! – прочитал твои новые вещи. И вот мое мнение. Под “Супом для человечества”2 и “Лукой”3 и некоторыми другими (при обязательном условии убрать ненужное, нарушающее единую стилистику, в достаточной степени корректную и, я бы сказал, традиционную) я бы подписался обеими руками; они хороши прежде всего своим отношением к людям, в особенности “Суп для человечества” – в этом рассказе, как думается, ты предстаешь не в своем обычном амплуа “жесткого рассказчика” и едкого сатирика, а в новом качестве: тут освещается одно из самых старых и стабильных качеств художественной литературы, ее основной атрибут – проблема человека, гуманизма в самом прямом и постоянном движении ее от одной эпохи к другой и, несмотря на это, окончательно не решенная. Она же, эта проблема, дает возможность художнику выявить свое решение. Этот твой рассказ талантлив, сделан с истинно художественным тактом, просто, без нажимов и модернистских потуг, он способен по-настоящему взволновать читателя (кем бы он ни был, это читатель, даже отпетый мерзавец) и в нем пробудить “чувства добрые”.

Хорош и “Лука”. У тебя есть то, что можно назвать историческим воображением. И хотя в этом рассказе – вернее, этюде на заданную тему – чувствуется некоторая стилизация, но это совершенно закономерно и естественно, когда художник воспроизводит какой-то фрагмент давным-давно канувшей в небытие действительности, дошедшей до нас в свете легенды. Между прочим, в твое историческое чутье я поверил много лет назад, когда прочитал твое первое обращение к вечным темам – повесть об Иудее.

“Заговорщики”4 – рассказ был бы хорош, как удавшаяся попытка проникнуть в эротические глубины и в сферу рационалистических выкрутасов женской особи, если бы не некоторые обстоятельства, касающиеся многих опусов данного сборника. Я имею в виду весьма огорчительный крен в сторону откровенной порнографии, которая, поверь мне, никогда – и, подчеркиваю, в настоящее время, когда книжный рынок (вот она, базарная экономика) наводнен эротической и порнографической литературой, – да, да, никогда не входила в число необходимых компонентов подлинной литературы. Я не ханжа. Мне нравится, когда в структуре художественного произведения такая неизбывная субстанция, как эрос, занимает свое законное место в анализе человеческих отношений, но когда сталкиваешься с проявлением “чистого искусства”, “искусства ради искусства” и когда все это подается во всей пошлости словесного выражения – ты меня извини, нормальный человек не может воспринимать подобное разрешение художественной задачи.

“Сюжетцы и сюжетинки”5 – трудный жанр. И если уж ты взялся за него, следует очень строго подойти к его реализации. В данном случае в тебе как их авторе должны в равной степени сочетаться художник-мыслитель и критик, автор и редактор. В некоторых “сюжетинках” напрочь отсутствует элементарный вкус.

Эссе в целом неплохи, но и здесь нужен строгий корректор и редактор (ты сам). А вообще – на кой хрен тебе политика? Я уже говорил тебе, что твоя сила в изобразительности, а не в философствовании, поверь старому волку, собаку съевшему на этом.

Все это пишу в надежде, что твой писательский талант очистится от несвойственных – хочу верить – ему недостатков и, обновленный, заиграет лучшими, от Бога данными качествами своими. В добрый путь, дорогой автор, да не иссякнет вдохновение. Целую и напутствую на большие свершения! Твой родной отец».

Папа скончался в очень холодный Сочельник, 6 января 1996 года, в возрасте семидесяти девяти лет, от сердца, на рассвете: проснувшись морозным утром, попросил чаю, а когда мама принесла стакан, в комнате уже никого не было: папа молча, по-английски, по-джентльменски, не прощаясь, ушел в черное безмолвие равнодушной смерти...

Врачи сказали, что причиной могли быть как возраст, нервотрепка, стрессы и т. д., так и угарный газ от керосинки, возле которой пришлось сидеть месяцами… Мама рассказывала, что в последние дни отец не мог спать лежа – задыхался, спал сидя и отказывался от лекарств: «Зачем? Ты разве не видишь, что я ухожу?»; за день до смерти побрил одну щеку, а потом махнул рукой: «Для чего?» – и не стал дальше бриться… Для такого комильфо, каким он был всю жизнь, это был роковой знак.

…Его часы, бумажник и мундштук – у меня на столе. Иногда я улавливаю их краем глаза, и тогда мне чудится, что вот папа вернется из университета, чтобы мы могли сесть пить чай с пирожными или с бутербродами – смотря что захватит он по дороге домой после лекций из гастронома на улице Кирова или из кондитерской «Наргизи», что на проспекте Руставели, по которому он всю жизнь ходит в университет и обратно…

В заключение – загадка для психолингвистов. Во многих языках мира слогообразование «мама» означает «мать» и обращено к матери, а в грузинском языке слово «мама» означает «отец» и обращено к отцу – как, очевидно, к чему-то самому дорогому и важному, что есть у младенца, что он первоначально ассоциирует с жизнью, светом, безопасностью… Ведь для младенца мать – это часть его самого, а вот отец – это уже первый пришелец из другого, нового мира… Или есть другие объяснения этому феномену?

Кстати, в грузинском языке нет также слов, обозначающих конкретные понятия «сын» и «дочь», зато есть универсальное – «швили», что значит «дитя», «ребенок». Почему? Ведь так естественно было бы найти языковые эквиваленты для таких самых первородных элементов, как сын, дочь, да еще в таком богатом языке. Но нет, генное лингвосознание не сочло нужным делить детей по полам (пополам?). И для этого у него явно были какие-то свои, неведомые нам, но веские аргументы и причины.

Октябрь 2010 / Германия

P.S. По моей просьбе незадолго до смерти отец начал писать воспоминания о людях и событиях своей жизни, но дальше двадцати страниц, к сожалению, не пошел из-за болезни. А на этих страницах описал, как 21 июня 1941 года он со своим отцом-хирургом приехал на отдых в Кисловодск, утром объявили войну, началась паника, толпы людей кинулись уезжать, и как им помог вернуться в Тбилиси случайно встреченный на запруженном автовокзале в Орджоникидзе шофер автобуса, жену которого в свое время дед, прооперировав, спас от верной смерти.

Там же отцом описан один интересный эпизод, который приведу дословно:

«В один из довоенных приездов в Кисловодск я познакомился с одним великим человеком. В те годы я увлекался теннисом, играл неплохо, если сравнить с курортным “пижонским” стилем. Поэтому меня иногда допускали на площадки престижных санаториев. Кстати, тогда моим постоянным партнером бывал Александр Цфасман, музыкант высокого класса, руководитель лучшего в те годы джаза и прекрасный человек с нелегкой судьбой. Как-то явившись на корт санатория, что в нижнем парке, недалеко от “раковины”, в которой проходили симфонические концерты, я увидел незнакомца и разинул рот: он был в специальной теннисной амуниции!.. В те годы каждая заграничная тряпка вызывала священный трепет восторга, а тут – светлые, с чуть желтоватым оттенком фланелевые брюки, под стиль им рубашка, туфли. И лучшие в мире мячи “Шлезингер”. Кто такой? Не спросишь же!.. Иностранец?.. Да нет – прекрасная русская речь. Играл незнакомец в общем сносно. После игры мы разошлись, но вскоре случайно встретились недалеко от “раковины”, где, как было сказано, проходили симфонические концерты (в этот сезон – великолепного оркестра Ленинградской филармонии). Я был постоянным посетителем этих концертов, но сегодня меня туда не тянуло, мне не нравилась программа. Разговорились. Незнакомец, судя по некоторым впечатлениям, оказался любителем симфонической музыки и предложил пойти на концерт. Как говорится в одном стихотворении, “дело было вечером, делать было нечего”. Пошли. В двух шагах от входа неизвестно откуда взявшаяся парочка шустрых человечков подскочила к моему незнакомцу и, изъявив всем своим существом неописуемую радость по поводу его прихода, усадила нас в первом ряду. Я не был удивлен такой встрече. В те годы Кисловодск был курортом, облюбованным разного рода шишками. Я так и подумал: очередная шишка. Но что настораживало – для шишки слишком интеллигентен! Пока я предавался подобным размышлениям, мой новый знакомый, казалось, весь погрузился в созерцание музыки. Исполнялся марш из оперы Прокофьева “Любовь к трем апельсинам”. Оркестр играл выше всяких похвал, и именно тогда, впервые, до меня, что называется, стал доходить этот композитор, которого я, в общем, не знал. Да и откуда мог знать?.. В тридцатые годы отношение к нему было весьма прохладное (если не сказать враждебное) со стороны властей предержащих, которые, как известно, делали погоду во всех областях духовно-интеллектуальной жизни, в том числе и в музыке. Телевизора не было, по радио и на концертах исполняли редко. Прокофьев ничем не соответствовал модели советского композитора. Он считался фигурой весьма подозрительной: живет где-то за границей, пишет музыку, непонятную народу, фокусничает, увлекается формализмом и т. д. Во второй половине тридцатых годов отношение к нему, правда, начинает хоть и медленно, но смягчаться... Тем временем раздались последние аккорды ставшего вскоре классикой марша. Аплодисменты. Счастливый дирижер раскланивается и вдруг, увидав, как мне показалось, меня, удивился и зааплодировал, дирижерскую палочку под мышку, в мою сторону. Да не в мою!.. Аплодисменты дирижера и поставленного на ноги оркестра предназначались не мне, грешному, а моему новому знакомому! Он поднялся и, как мне показалось, несколько смущенно поклонился в сторону публики и оркестра. А до меня дошло, что рядом со мной стоит не кто иной, как сам Прокофьев, Сергей Сергеевич, своей персоной!.. И еще понял я, какой все-таки я тугодум. Слава Богу еще за то, что ничем не выразил своего тогдашнего отношения к музыке этого действительно одного из великих творцов прекрасного и ужасного нашего века»С