Юз Алешковский: Картофелина в мундире

Я вернулся к Ангелу Иванычу, который крепко, слава Всевышнему, спал в казенной конуре дурдома... как было мне в таком моем состоянии не понимать себя необыкновенно одиноким ангелишкой? – я и понимал... и, естественно, не мог не поразмышлять о высшей – не менее – мере наказания, вскоре меня ожидающего...

Невыносимость ранее незнакомого одиночества так и тянула, так и тянула мысленно примерить к своей шкуре нары воплощенки и тяжкие, поистине бесчисленные кандалы всевозможных перипетий в жизни человека на Земле... вот я и примерял... невыразимым повеяло на меня унынием от всего этого общежития, тысячелетиями наблюдаемого и всегда казавшегося весьма немилым... так сказать, оба моих крыла словно бы налились ледяным свинцом и льдом свинцовым, тоска распространилась в каждом из перышков, тоска: воплощаться-то не то что страшно, но так жутковато, что слов нет... скажем, заведомо недалекому двуногому приходится биться башкой об стенку, размышляя о беспросветной тьме смерти, как известно, завершающей жизнь каждого из живых существ... а каково ангелу, более чем отлично знакомому с порядками и беспорядками жизни на Земле, к сожалению, разумных двуногих?.. все вроде бы ясно, а слов для выражения сей чудовищной ясности нет... к тому же практически никакой нет вероятности, воплотившись, сделаться обладателем / обладательницей поэтического дара выразительно изъясняться насчет самых премилых и самых отталкивающих качеств существования... хорошо еще, что негаданно-нежданно вспомнилось обычно забываемое понимание насчет того, что невысказанного в мире гораздо больше, чем высказанного... но в конце-то концов, взбадриваю себя из предпоследних сил, быть двуногим – тоже не хухры-мухры... жизнь людская, при всех ее минусах, поистине бывает радующей душу и все пять телесных чувств... если повезет, если очи ясно будут видеть, уши – слышать, язык – вкушать, руки – делать необходимое и лелеять прекрасное, ноги – хилять куда следует и не следует, а сердце – нормально стучать, то, возможно, я тоже словлю кайф от постоянства смены дней и разнообразных происшествий жизни... безусловно, поблаженствую от созерцания бесчисленных красот Творенья... в конце-то концов, существуя, обалдею от музыки вопреки страданиям, увечьям, неудачам и потерям... предамся сладостным или же горчайшим воспоминаниям... слезу благодарную оброню от птюхи черняшки и кружки кипяточка с сахарком... и тоже, подобно моему Ангелу Иванычу, возвышенно поправлюсь гнусным портвешком, ужасно далеким от сока божественно веселой лозы... в крайнем случае охотно опущусь до бутылки на троих или до дешевейшего из одеколончиков... кроме того, если уж я, будучи ангелом, низко пал – так почему бы, сделавшись двуногим, не опуститься и до него, до «Тройного»?.. тем более здоровье иногда дороже гордости и различных принципов, которые, как полагает Ангел Иваныч, часто бывают трупами пресловутых комплексов – точней, навязываемыми двуногими самим себе гнусными состояниями ума... между прочим, успокаиваю себя, в скучных пределах ихней цивилизации, кроме некоторых совершенно адских обстоятельств, имеются филармонические залы, книги, вернисажи, выставки, театр, фигурное катание, проклятые лыжи, футбол, дурацкие мероприятия, занятные ритуалы, не говоря о совершеннейшей безнаказанности праздного времяпрепровождения... кино, между прочим, имеется со взлетами, естественно, падениями и соответственными низостями осатаневших толп идолопоклонников обоего пола... телик можно не включать, чтобы пореже загрязнять, подчеркну, дармовой, слава Создателю, воздух достойного существования... в конце-то концов, на Земле друзья бывают, а главное, надежды на встречу единственной из женщин с единственным из мужчин и наоборот... их качества не равны друг другу, но эту пару, вызывающую праведную зависть, неспроста именуют единым целым, исполненным радостями взаимной – до слияния душ – любви... есть на Земле и птицы, и собаки, и дивности четырех времен года... испытаю счастье взаимной любви – отлично, не испытаю – тоже хорошо... так или иначе, на этом свете тоже навалом радостей, горюшка и разного рода загадочных неожиданностей, включая ту же смерть, тем более если о ней совсем не думать... словом, есть у тучки светлая изнанка, как напевает Ангел Иваныч в минуты вдохновенной надежды на небольшие удовольствия и удачи, всегда загадочно имеющиеся у жизни в ее щедрейшем загашнике... поэтому, внушаю себе, не следует опускаться до уныния раньше времени... пока что действуй смелее, ответственнее, самозабвенней, а уж чему быть, того так и так не миновать.

Однако я решил, что нельзя вот так – с ходу – взять и разрубить все узлы, нельзя... не нахрапом надо действовать, а потихоньку, с большим терпением, то есть совершенно заподлицо с тем, что должно произойти само собой, и не без огромного, я бы сказал, трепета... примерно так, как любой дошедший дистрофик должен снимать кожурочку с единственной вареной картофелины, показавшейся ему ясным ликом последнего залога выживания.

Миг неприкаянности моментально оживил во мне одно воспоминание... вспомнилась бережная нежность, трепетно боящаяся оказаться всего лишь иллюзией, с какою Вера, Наденька и Любовь Николаевна – родные три сестры, тихо помиравшие, верней, угасавшие от голодухи, опухшие и уже посиневшие за адски долгие месяцы блокады, – притаранили однажды дяде Ване, соседу своему по коммуналке и доходяге-дистрофику, не краюху неба в алмазах, не блюдо ягодок под малиной из вишневого сада, а неслыханно дивное варево-дарево, то есть действительное чудо, – вареную картофелину в парадном мундире... да, именно в нем, не в служебном, а в парадном, – выразиться иначе не могу и не смею... откушайте, говорят, милый дядя Ваня, чем богаты, тем и рады... воистину, эта картофелина была их единственным из оставшихся богатств и единственной радостью... в них, во всех трех сестрах, в сущности, окончательно помирающих, еще была жива всеспасительная идея пищи, хотя чутье на правила ее поедания и усвоения уже почти что совсем омертвело... за что цеплялся дух жизни дяди Вани, так и останется неизвестным... дней десять у человека во рту не было даже истечения слюнок от мыслей о еде... а тут они у него сразу потекли с уголков иссохших губ, как льдинки, растопленные солнцем... но мой небесный и земной собрат, то есть недремлющий ангел помиравшего, был на посту, о котором позже.

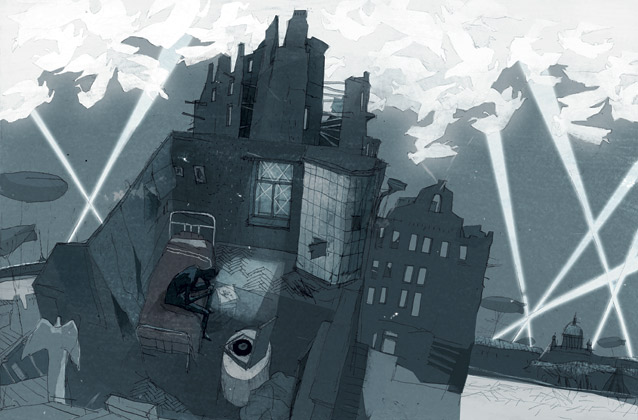

Все это случилось в блокадную зиму в городе несчастном на Неве, где Андрюша, один из будущих близких дружков моего слепого Ангела Иваныча, тоже доходил от голодухи в мальчишескую пору своей жизни... ему повезло, он не только сам выжил, но впоследствии помог выжить родной словесности, обреченной незаконной властью на жизнь дистрофичного доходяги... в ту зиму я, полностью беспризорный, верней, бессчетное количество веков праздношатающийся ангелишка, еле успевал самостоятельно – правильней сказать, самовольно – причащать и причислять к лику святых многих гибнувших людей, брошенных на произвол судьбы незаконной властью, тиранически руководимой уголовным преступником, по непростительной своей глупости уже угрохавшим миллионы солдатиков и офицериков... отчасти именно поэтому презрев отсутствие допуска к хранению двуногих и мандата на высочайшую уполномоченность, я отваживался причислять к лику святых не только несчастных людей, но точно так же ни в чем не виноватых птичек, крыс, кошек, собак, деревья, кусты, домашние растения, благородную старинную мебель, а порою истинно одушевленные фолианты – словом, все готовое к превращению в живительное тепло... много чего оплакивал из сжигаемого в буржуйках, заметим, созданного для жизни, а не для огня, но послушно становившегося золой и жертвенно оделявшего людей более чем необходимым – упомянутым уже теплом... вместе с тем я неустанно напоминал всем еще живым тварям – невинным мученикам жизни на Земле и адской мировой бойни – об образах Прекрасного, некогда имевшихся у них и в Раю, и в изгнании из оного... естественно, внеочередным образом причислял к лику святых несчастных, либо убитых, либо мертвецов, сожранных новыми людоедами... не оставлял без внимания померших от холода-голода, хворей, невыносимого горя-ужаса и неописуемой тоски, а главное, от невозможности осознания всего с ними и с городом происходившего... заодно уж вместе с ангелами, покидавшими тела людоедов, временно еще немного поцеплявшиеся за жизнь на Земле, оплакивал несчастные их души, бессильно взывавшие ко гласу совести, к чувству достоинства, к жалким ошметкам вдруг сгинувшей былой преображенности... за миллионолетия бесконечного, извиняюсь за выражение, функционирования в эфире Небесном не видел ничего более огорчительного, чем вдруг проснувшейся в некоторых людях жажды пожирания себе подобных в застольных гужевках блокадной смерти, тусовавшейся по несчастному городу на Неве... сам он постепенно превращался в почти безжизненную пустыню на глазах всех ангелов и самодержца Петра, печально наблюдавшего с того света за рядом ужасных превращений милого лица красавца, выстроенного – было дело – на костях подневольных строителей... пустыня эта полна была страданий человека… и, конечно, постыдного торжества людей не только удачливых, но и отрыгивавших телячьими котлетами, севрюгой, икрою черной и игривым шампанским, шипевшим, бывало, в теплых провалах дамских истощавших ключиц, на краешках их исхудавших, неимоверно дрожали которые под полуколесиками кусочков лимона... исключительно из-за понимания брезгливости никогда я не опускался до посылания проклятий в адрес всех этих людишек, гужевавшихся в – от слова «горе» – горкоме, горисполкоме, горторге, горснабе и прочих учреждениях, близких к запасам пищи и топлива... горестен был вид то хоронимых горожан, то живых трупов, бродивших по горестному жнивью смерти, подобно ходячим грифам... небо застило сонмами ангелов, помогавших душам устремляться туда, куда следовало... бывало, летишь, смотришь: один из воробушков замертво с карниза свалился, жрать ему нечего, вокруг мороз, дикость, горе, позорище... свалился воробушек... а у другого воробушка ветер продувает каждое перышко, каждую пушинку... вот мальчишечка, еле-еле стоявший на ногах, из последних силенок засунул тех воробышков в кармашки пальтеца, чтобы накормить помиравшую мамочку спасительно мясными птичьими тельцами... да еще и стрельнул из рогатки, а камешек-то возьми и задень еще живого воробышка... тот, уже промерзший до основания из-за отсутствия крошек и зернышек, рухнул прямо с карниза на гололед асфальтика, что было в то время наилегчайшим из видов погибания... мальчишечка уже не смог его подобрать – в нем самом уже не осталось сил для продолжения жизни... я и ему не отказал в причислении, хоть он и стрельнул из рогатки по тоже несчастной птичке, по воробышку... Небеса в моем лице, подумал я тогда, должны великодушней относиться к людям, чем сами люди относятся к себе и к другим живым тварям на Земле.

Так вот, однажды пришлось мне в злосчастном городе наблюдать, как один из моих собратьев из последних сил пытался спасти своего хранимого дядю Ваню, одаренного отваренной картофелиной в мундире... чуть было не забыл сказать следующее: этим ангелом являлся старинный добрый мой коллега, нынешний хранитель медбрата, можно сказать, вернувшего к жизни Ангела Иваныча, скованного в дурдоме смирительной рубашкой... между прочим, наш брат никогда не удивляется фактам повсеместного, очевидного для ангелов, наличия всепронизывающих таинственных связей Небес с различными перипетиями жизни на Земле... поэтому многим людям следует почаще, особенно в нынешние времена, подпитываться этими связями не иначе как с благодарным поэтическим изумлением, свойственным массам поколений двуногих... восхитительные эти связи явно родственней всему земному, чем какие-либо из иных... главное, они невообразимо старше и неизмеримо глубже любого ошеломительно запутанного, затем блестяще распутанного литературного сюжета гениев новеллизма и романизма... о чем я, забывшись?.. ах, да...

Старинный добрый мой коллега печально помогал своему помиравшему дяде Ване снять кожурку с одной-единственной горячей той картофелины, чудом сваренной на буржуйке, но не стоит забегать вперед... буржуйку, чудом хранимую с семнадцатого года, чудом же растопили последними из томов Маркса, Энгельса, всенародного палача Ульянова и кремлевского убийцы, накликавшего беду на обитателей Петрова града на Неве... книги остались от соседей, жены и мужа, с концами ушедших за птюхами хлебушка... благодаря, напомню, коллективным стараниям трех сроднившихся ангелов, это удалось сделать живым еще соседкам дяди Вани, сестрам Верочке, Наденьке и Любови Николаевне... потом сестры притаранили дистрофику то самое чудо в парадном мундире... случайным, спасительным даром Небес выглядела та картофелина в глазах дяди Вани, уже едва-едва горевших – из-за крайней исхудалости всего лица – на дне двух глубоких черно-синих ямин... расположены, помню, были те ямины в какой-то жутковато опасной, почти что циклопической близости друг к другу... так что если бы зрачки тех мертвеющих глаз не принимали свет, а излучали бы его, то два световых лучика вскоре переминулись бы у переносицы и понесло бы их в разные стороны... всего-навсего вспыхнула бы искорка и погасла – это дух испустил бы еще один человек... был он – и вот уже нет его... у замерзающих пальцев доходяги нашлось сил слабо шевельнуться и потянуться к парадному мундиру картофелины, выглядевшей празднично и торжественно – как и подобает даже ничтожной частичке Природы, аристократично и просто приносящей священную жертву одному из своих вскормышей... до той минутки помиравший было дядя Ваня поскорей, понятное дело, уже мечтал бежать подальше от Земли – прочь, прочь, прочь от всех этих кровавых пиршеств демонов всемирной бойни, от предательства властных ничтожеств, от окончательного озверения толп бедных людей и окружающего их равнодушия... да, да, прочь – лишь бы быть подальше от голодухи, от безумных пиршеств смерти, не успевающих пожирать истощенные мышцы да обгладывать и без того худые мослы замерзших питерских доходяг... только вот эта его мечта была гораздо слабее жизни, чей уголек начинал блекнуть в несчастном благодаря неукоснительно действенному в нем же присутствию бескорыстных и равных для всех Законов Природы... кроме того, к чести своей служебной, сердобольный ангел-хранитель сумел пересилить в персоне как-никак, но все-таки еще живого и хранимого им дяди Вани вполне понятное нетерпение подохнуть, хотя оно полностью совпадало с тогдашней мечтой угасавшего, последней в его жизни: прочь, прочь, прочь... решив презреть статьи Устава, мой коллега отчаянно возопил о помощи... и ангелы трех сестер, стоявших на пороге смерти, восприняли сие ангельски небесное отчаяние... они тут же приняли его близко к сердцу и моментально привлекли ослабших трех сестер к дальнейшему разогреву буржуйки дорогими для них, огромными, златочерными томами Байрона и Шиллера, чтобы с их помощью отварить на печном пылу всего одну картофелину, поочередно оберегавшуюся от обмерзания под ихними душегрейками... три сестры, не устану это повторять, чудом отварили ее и на радостях притаранили помиравшему соседу.

Полдела было сделано... затем мой коллега ухитрился помочь доходившему дяде Ване наскрести в себе крошечный остаток физических сил и, не теряя драгоценных минуточек, собрать их в горстку с тем, чтобы непременно восторжествовать подобным нерушимым единством всех частей организма над самодовольно молчаливым оскалом несвоевременной смерти... в тоскливой пустыне той ужасной зимы блокадник бедный дотянулся все-таки плетьми рук своих слабых до той картофелины, не желавшей быстро остывать... в течение долгой секунды все слабеющий и слабеющий голос разума, иногда ни черта ни в чем не смыслящего, пробовал сбить его с панталыку... тот голос хрипло выкашливал слова, подбивая схавать всю картофелину целиком, прямо с мундиром, чтобы ничего из нее не пропало – ни кожурочки, ни крошки, ни начисто опьяняющего душка, – в один, как говорится, присест... хавай, внушал тот голос, каждая минутка теперь тебе дорога...

Моего коллегу самого почти парализовало зрелище всего происходившего в промерзшей донельзя комнатенке... он не имел права тратить энергию на пустопорожнюю трепню переубеждений и просто шепнул дистрофику, что главное, милый, никогда никуда не спешить, а все положенное делать вовремя, в том числе и помирать.

Несмотря на головокружение, вызванное неожиданным душком жратвы, пробуждающей в теле желание быть живым, до дяди Вани дошло, что именно вареную, к тому же еще и неимоверно горячую картошку следует съесть достойно даже в самом бедственном из всех возможных состояний тела и души... иначе говоря, даже подыхая, слопать ее следует непременно с музыкой... первым делом он, с помощью моего коллеги, нашел сил сползти на пол с диванчика, с которым совершенно сроднился, и подобраться к патефону... потом заставил себя медленно, медленно, медленно приподняться... жизнь бывает легче человеку прожить, чем, так вот валяючись, привстать на коленки да еще и попробовать завести патефон... все-таки он приподнялся, привстал, но завести ручкой пружину патефона не смог... в руках уже не было сил – кончились они... словно бы жизнь ставя на кон, он понадеялся, что там, в патефоне, верней, в пружине его механизма, еще не избыта вся заводная сила – не то что в данном ему теле... эх, была не была – он решительно сдвинул рычажок с места... чудес не счесть: патефон, изумившись, действительно вздохнул, диск крутанулся, завертелся диск, движимый – так мне показалось – не пружиной внутреннего устройства, а первоисточниками самой энергии Вселенской... мать твою так, патефон ты мой любезный... слава Тебе, Господи, прошептал дистрофик, и всем святым бескрайнего бытия... и заигранная иголочка мембраны, представьте себе, корябнула сначала дорожные окраинки черной пластинки, потом быстро, как раньше, вызвала прозябавшую в ней музыку к звучащей жизни... рио-рита-рио-рита-та-та-та-та-ля-ля-ля-ма-ма-а-а... рио-рита-рио-рита...

За миг до высшей меры наказания воплощенкой, если, конечно, таковой миг предоставится, вспомню все, что наблюдал... непременно именно это я вспомню, непременно... вот дядя Ваня вслушался в любимые с детства жаркие звуки общеизвестной в те времена мелодии, вполне пригодной для музыкального сопровождения трагикомедии всемирной истории человеческих нравов... вот он отполз обратно – туда, где лежала на тряпице картофелина... за миг до воплощенки вспомню, с какою бережностью святейшей, с какою на ладан дышащей надеждой, с какою верой, не известно в кого и во что, и с какою неслыханной любовью к соседкам, к своей доле и к судьбе града Петрова сколупнул дистрофик первую с картофелины... ах, ты... ах, ты... ах, перекладываемой из руки в руку... сколупнул головокружительно дышащую кожурочку... рио-рита-рио-рита... в уголке одной из его глазных впадин уже готова была навсегда заледенеть самая последняя в его жизни слезинка, но тут она внезапно растеклась по мелким притокам глубоких морщин лица... оттуда – на пути к носу, к губам, к подбородку – ее старался снести в ничто предсмертный сквозняк с того света, всегда веющий то убийственным жаром, то метельным холодом суховеев смерти, считающий своей первоочередной задачей как можно скорее превратить некогда цветущее лицо в безжизненную пустыню... ри-о-ри-та-ри-о-ри-та... совсем уж было закрыв веки ввалившихся глаз, дядя Ваня сначала вобрал в себя родимый дух одного из самых спасительных плодов Земли... а ведь некогда и я с коллегами трудился над созданием его идеального вида... потом он плоть плода Земли прижал к губам, с трудом отлипших и от десен бескровных, и от покойницки тусклого ряда зубов... вдруг в его слабеющем уме, при мысли о нескромной мечте помереть в миг последнего причащения ноздри, языка и носоглотки к дивному дыханию картофелины, родившейся недавно в земле – в той, где вскоре, если, конечно, повезет, он истлеет, – вдруг в его уме мелькнула мыслишка о том, что, вероятно, смерть припрется еще до того, как дойдет до верхушек легких тепло и дух главы семейства пасленовых... о, его цветки над невзрачной ботвой казались в детстве фиолетово-золотыми царскими коронами... так вот, при мысли о необыкновенно приятной, при всей ее печальности, смерти, к тому же под «Рио-Риту», дядя Ваня почему-то засмеялся сам над собою и над трогательной мизерностью всех своих последних желаний и надежд... ничего не поделаешь, человеку, подыхающему с голодухи в крайней спертости тьмы одиночества и посредине гнойно-кровавой каши, заваренной для многомиллионных оболваниваемых толп якобы дальновидными комбинационными играми шизоватого фюрера, тупого кавказского садиста и бездарными, правда, хитрожопыми политиками Запада, – бедному человеку даже подобные желания мнятся царственно роскошными и несбыточными.

Тем не менее дядя Ваня встрепенулся, повеселел, успел, между прочим, и выжить, и доползти до соседок, и поцеловать ручки Верочке, Наденьке, Любови Николаевне, уже готовым помереть в своей теряющей тепло, быстро леденеющей пещере.

Царствие всем сестрицам Небесное и вечная им слава... а если б не сколупнул человек кожурку с неторопливой степенностью профессионала выживания, а, обезумев, набросился бы на жратву, то никогда его не овеяла бы стихия смеха и не остался бы он в живых – дядя Ваня просто загнулся бы, подавившись первым же огрызком картофелины, и вообще не успел бы умять ее как следует, либо, умяв всю ее разом, подох бы от заворота кишок... такое в те месяцы часто случалось... но дядя Ваня, никуда не спеша, обдирал согревшимися пальцами лоскутки кожуры, складывал их «на десерт», как прилежный хозяин складывает снятый парадный мундир, и медленно наслаждался кусочками вареной картофельной плоти... куда спешить-то?.. не поспешил – вот и душу свою рассмешил... рио-рита-рио-рита...

Словом, спасся человек впоследствии, спасся... каждую из померших тем же вечером сестер я сразу же причислил, вопреки испуганным ропотам трех ихних ангелов, базлавших, что со стороны трех сестер все это было простым выполнением человеческого долга, а вовсе не жертвенным подвигом святости и не заслугой перед Небесами.

Ах, бросьте, милые, воскликнул мой коллега им в ответ, арифметику с тягомотиной логики, ведь в иных случаях никто не знает, что правильно, а что неправильно, поэтому не будем ни занижать, ни завышать меру святости Незнания.

Верно, добавил я напоследок, количество всего святого не может быть ограниченным – ограничивать следует злодейства, раз уж невозможно свести их на нет.

Я вдруг опомнился, хотя не сразу сообразил, где я, что я, что это со мною, но, стряхнув с себя видения блокадных дней, быстро допер что к чему... то есть я окончательно укрепился в желании развязывать узлы – мною же, преступным, завязанные – поосторожней, не спеша, как поступил дядя Ваня с картофелиной, как мой Ангел Иваныч поступает с колтунами, скопившимися в шерсти Пса, его поводыря, после прогулки в осеннем Нескучном.С