Майя Кучерская: Тетя Мотя

29 декабря в 18.00 на черном кожаном диване в ланинском кабинете, под звон часов с золотыми гирьками на цепях.

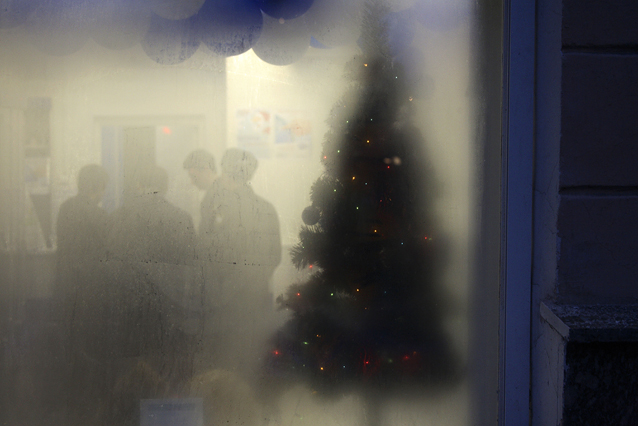

Тот день, как, впрочем, и все дни двух последних месяцев, начался с его эсэмэски, краткой и чувственной, эсэмэска застала ее в машине, по пути в детский сад. Теплый сидел тихо, смотрел в окно, на сияющие елки. Ничем не потревоженное желание сейчас же разлилось в ней и потекло горьким медом, стекая по пальцам рук, делая слабой, на полоктавы снижая голос. Днем всей редакцией они выпили по поводу наступающего праздника и впервые объявленных длинных каникул, закусили бутербродами, нарезанными апельсинами и яблоками. Ей было неловко, жарко. Она прижимала ладони к ледяному бокалу, клала их на лоб. “Освежите меня яблоками, изнемогаю от любви”, — пробормотал Ланин, повернувшись к ней — так, чтобы она одна его слышала, а потом улыбался всем и чокался со всеми подряд. Дедлайн был ранним, завтрашний новогодний номер уже подписали, после шумной, но недолгой пирушки редакция начала стремительно пустеть. Она уже выходила, одетая, вместе со всеми, но тут пришла новая эсэмэска: “Не уходи”. Тетя застыла на пороге, споткнулась. Нашла незначительный повод, чтобы задержаться, села за свой глухонемой компьютер. У нее не было никаких предчувствий, но после этого “не уходи” разлитый по телу стон превратился в зов.

Два месяца, отделявших ее от той лучезарной обвалянной в золоте прогулки, пролетели для нее счастливо, но беспокойно, они виделись изредка, чаще на людях, Тетя прятала взгляд, но переписка их уже не угасала ни на день, ни на полдня, Ланин писал все обильнее, по нескольку раз в сутки — в стихах, прозе, стихах.

Любовь, что за птица такая, воркует в моем саду, пойду на голос призывный и, может, ее найду?

Тетя плыла по этой солнечной реке. Ей хватало, дальше двигаться не хотелось, несмотря на жаркие видения, которые посещали ее теперь постоянно. Ей нравилось, что Ланин не обижался на эти вечные прятки, что он все-таки никуда не торопился, хотя в своих кратких и таких желанных посланиях давно перестал сдерживаться, ограничиваться намеками, celuju v guby, celuju v glazki, celuju v zhivot, она читала и улыбалась: особенно часто он писал так из поездок, когда она была в совершеннейшей безопасности. И стишки в разлуках приходили чаще, неожиданно юные, полные сил и жизни, каждый — поцелуй на лету. Ему, впрочем, однажды, уже после той встречи в парке, действительно удалось ее еще раз поцеловать, в машине — так же мягко, тепло, желанно, толстыми негритянскими губами, но так же кратко.

Просидев несколько минут в куртке за своим столом, она снова начала собираться домой, я не девочка куковать до ночи, но тут зазвонил мобильный, Ланин сказал, что наконец освободился и ждет, ждет ее у себя. Тембр голоса не оставлял сомнений, зачем.

Она шла на ватных ногах, вдыхая разлитые по коридору ароматы хвои, коньяка, апельсинов, шла, пронзенная непрошеным пониманием — овцу ведут на заклание. Нет, не ведут. Бредет на него собственными ногами.

Потом она уже не помнила, успели ли они поговорить о чем-то или она очутилась на этом прохладном, кожаном диване сразу, и как случилось, что они сидели, повернувшись друг к другу, и он целовал ее, совсем не так, как прежде, — жаднее, глубже, но все с той же нежной, неотвратимой властью — можно было только подчиниться — целовал и гладил ей грудь, вскоре доведя ее до удивленного и благодарного стона. Не заметила, как он запер изнутри дверь, погасил верхний свет, оставив гореть настольную лампу, понимая только очень издалека — происходят какие-то перемещения — и они помеха тому, чтобы это блаженство и заполнявшая ее плачущая любовь лилась из нее дальше, затапливала комнату, плескалась у виска. Не видела, как он скинул ботинки и движется осторожно, плавно, словно громадная кошка, не поняла, как вместо холодной диванной кожи под ними оказалась какая-то плотная хлопчатая материя, зато чувствовала, как большая, необычайно мягкая и горячая его ладонь касается ее спины, и неизбежно опускается ниже, и снова она благодарно и бессильно вскрикнула, и это его отчего-то восхитило, взволнованным шепотом он проговорил ей что-то, но она не понимала, и снова раскрывалась ему навстречу, чувствуя, как новая волна желания опять, вопреки всему, беспомощно и жадно поднимается в ней, потому что он своими ладонями касается не кожи ее, а самого сердца, и с каждым его прикосновением незнакомая раскованность расцветает в ней, и она ему поддается.

Ах, вот в чем.

Вот в чем. Смысл этого соединения.

Отдавать. Отдавать себя. Губы, язык — теперь немая, глаза — слепая, руки не мои, живот, бедра, колени — отдавать все, что тело, но и все, что внутри — косточки, нервы, душу. Отдалась. Вот в чем. А с Колей, с Колей разве не так? Нет! Вот в чем. Здесь не было насилия, унижения, здесь никто никого не заставлял, а билась одна только спятившая от этого бесконечного ожидания жажда, жажда быть вместе, и в том, чтобы как сейчас, и состояло ее призвание. Она для этого. И была. Создана.

Она снова, уже не сдерживаясь, закричала, расслышав и его почти плачущий рык, и сейчас же стройные, медленные удары колокола. Золотые прозрачные корабли плавно тронулись в путь. “Прозрачным море золотом полно”, — это, кажется, произнес Миш, — так тебя будут звать теперь, возлюбленный мой, Миш мой, — где-то служат, тут что же, рядом церковь? — шептала она в один выдох, не открывая глаз. И услышала длинный, длинный ответ:

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,

Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае

На пагоде пестрой... Висит и приветно звенит,

В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

А тихая девушка в платье из красных шелков,

Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,

С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,

Внимательно слушая легкие, легкие звоны.

Кажется, он уже снова сидел, сидел рядом, положив ладонь, ладонь туда, и читал — медленно, сипловато, глухо, спокойно отмеряя ритм, лаская ее голосом и этими волшебными летучими словами, просыпаться не хотелось, медов был сон. Но стих кончился, и звон стих, она открыла глаза. В сумрачной, слабо озаренной комнате прямо перед ней были они, конечно, они и всегда здесь висели, неподвижные золотистые гирьки на цепочке, чуть покачивались. Она не знала, что они с боем.

Ланин оказался уже одет, застегнут и смотрел на нее.

Молча они спустились вниз, здание опустело, никого, кроме охранника внизу, уставившегося в мигающий экран телика. Миш проводил ее к машине, она села за руль, он стоял и ждал, но машина, как нарочно, даже не подумала заводиться. Ни на раз, ни на два, ни на восемь. Проклятые морозы. Сейчас поймаю, нет сил до метро… Он взглянул почти обиженно, предложил подвезти до дома, теплым, пустым голосом. Она согласилась, но заметила. Что это? Точно он куда-то пропал.

Они ехали молча, неожиданным для нее путем, он знал тут все закоулки, на Ленинском оказались страшно быстро. Всю дорогу она глядела на него любя, едва удерживаясь, чтобы не коснуться его сейчас отчего-то обожженного лица. Но Миш, не отрываясь, смотрел вперед. Черная вязаная шапочка спустилась ему на самые брови, он ехал сжавшись, как-то вжавшись в сиденье, ссутулившись, и внутренне вздрогнул — она это ясно ощутила — от ее легкого быстрого прикосновения ко лбу. Она не посмела больше. Хотя сонно, сладко, ласково хотелось и дальше трогать эти брови, это мягкое лицо, сбросить, смять шапочку и трогать. Она не трогала, смотрела на слабо освещенную дорогу, слегка мело, город погрузился в белесый сумрак, светлый мрак, в котором беззвучно взрывались ледяные подмаргивания светофоров, цветные круги, отчего-то казавшиеся ей сейчас огромными, зеленые пляшущие стрелки, ритмично вскрикивающий желтый свет. Отовсюду выдвигались елки, огненные елки для великанов… Украдкой она снова переводила на него глаза, он ехал все так же, сутуло сжимая руль. Был усталым, несчастным, старым. Почему? Спрашивать было бесполезно. И она просто закрыла глаза — и сейчас же оказалась в море его пресветлой ласки, его ладоней, в раю.

Он проехал мимо табачного киоска, свернул под арку, втиснулся в тесный их двор, подкатил по ее указанию к нужному подъезду. На прощанье поцеловал в щеку, пробормотал: “Спасибо тебе”, и чуть тише “Прости”. Закрыв дверцу, она подумала с поразившим ее саму равнодушием: то, что случилось между ними сегодня, случилось в последний раз, при следующей встрече он едва ли с ней и поздоровается. И вряд ли ее даже узнает. В лифте Тетя разрыдалась, горько жуя рукав. Но плакала поневоле недолго.

Она ошиблась, наутро на мобильный полетели страстные послания, и поток их не иссякал еще сутки. Через день они встретились снова — в квартале от редакции, в крошечной квартире какого-то Ланинского приятеля, фотографа National Georgaphic, который был в вечном отъезде. Дома Тетя соврала, что требуют забежать часа на два, что-то еще срочно прочесть-проверить, специальный какой-то выпуск, сама не поняла — в любом случае это недолго, да и машину, машину надо наконец забрать. Не отрываясь от компьютерного экрана, Коля только молча мотнул головой.

Квартира оказалась удивительной, она таких не встречала — состояла из единственной залы. Со стенами, выкрашенными в черный цвет. Двуспальная кровать и журнальный столик, наоборот, были белыми, на стене висел плоский серебристый телевизор. Под ним стояли три узких длинных столбика с полочками, забитые дисками. Все! Шкафы, очевидно, были встроены, книг в доме не наблюдалось. Зато на черных стенах висели цветные фотографии. Он минималист, твой друг?

— Нет, анималист.

И в самом деле, со стен на них глядели одни звери. Сразу несколько панд склонились к глиняной реке, лемур вцепился в зеленый ствол, свесив полосатый хвост, крокодил сонно полеживал в тинистой воде, почти с ней сливаясь. Два льва, густогривый самец и самка, выглядывали из сухой желтой травы, смотрели прямо на них, холодными внимательными глазами.

— Лемур, — мурлыкал Миш, приподнявшись на локте и отпивая сок из пакетика, который они нашли в холодильнике. — Ты мой лемур.

— А ты, ты кто?

— Я? — он уже не мурлычет, молчит, не отвечает.

Она тихо ждет, примостившись у него на плече, поглядывая на странную блескучую штуку, всю в тончайших, дрожащих от малейшего дуновения лопастях, стоящую на темной лаковой тумбе у кровати, и никак не может догадаться, что же это.

— Я — мамонт, — роняет вдруг Миш.

— Что, — она приподнимает голову, смотрит на него, — мамонт?

Моргает, улыбается. Нет, скорей, медведь или даже громадный рысь, мягкий, плавный, быстрый.

Он не улыбается ей в ответ, смотрит прямо перед собой. Только что был таким восторженным, бешеным — и вот тихий.

— Мамонт, вмерзший в вечную мерзлоту, — медленно добавляет Ланин.

— Почему? — произносит она почти беззвучно.

— Я посчитал, в общей сложности меня нет дома семь месяцев в году. И это единственный способ не уйти совсем.

— Уйти из дома? Тебе там так плохо?

— Не так.

— Но твоя жена, твоя жена — наверняка прекрасна! — внезапно бросается Мотя в бой. — Ты всегда в чистой, отглаженной рубашке, у тебя ботинки блестят — ты… ухоженный. Ты…

— Я сам себе чищу ботинки, — он недоволен и перебивает.

Ей все равно.

— Это женский уход, думаешь, не видно. Она тебя любит!

— Ты совершенно права. Да не в коня корм, — он смотрит на нее с удивлением. Она защищает перед ним его жену!

И вдруг заливается тихим смехом и смеется, долго, с наслаждением, а успокоившись, снова начинает ее целовать.

Ах, вот зачем. Вишневые плотные глотки с терпким привкусом чужой жизни, она отпивала, пила и чувствовала, как он входит в нее с каждым глотком, входит хозяином, и уже она не своя, не Колина, а полностью и совершенно его. И испытывала от этого восторг, сотканный из сырого воздуха после июльского дождя, радужные капли дрожат на листьях — от этого распахнувшегося и за створкой створка, дальше уже спокойней, уже тише, бесконечного, оказывается! доверия, доверчивости, отвечая на его ми-бемольный малой октавы шепот только “да-да-да”. И во все глаза смотрела на первого и единственного своего.

Она делалась все податливей, она теперь была одной только мягкой глиной, для него созданной. Ах, вот зачем — губы, глаза, брови, ресницы, волосы, уши, плечи. Чтобы он целовал. Чтобы она целовала.

Люблю тебя всей собой, всей жизнью своей, люблю младенческим чмоканием, девочкой в панамке, отворяет калитку, а там… сумка с шоколадкой на газетной запакованной горе, высокий лес шумит, березы качают вершинами в безоблачном, синем небе — и никого, где же дед? Люблю школьницей, летящей вверх в черных коротких штанишках (форма!) через алюминиевую палочку на уроке физры, палка беззвучно падает на маты, и челка проклятая все время на глаза, сдуть! — люблю студенткой, мерзнущей в очереди за билетами на первый показ “Сладкой жизни”, люблю влюбленной в учеников училкой, крошащей от усердия мел, люблю, люблю мамкой с голой горячей сиськой, люблю ртом, языком, ладонями, бедрами, ступнями, пупком.

Ах, вот зачем. Любовь — открытость; страсти, трение тел — потом. Сердце любви — доверие, которое поселилось в ней именно в ту, необычайно ласковую встречу, под взглядами львов и панд. Раскрыться, отдать себя. Каждый день, каждую минуту. Я хочу, чтобы ты брал меня еще и еще. Писала она ему по пути назад эсэмэску и стирала, стирала, нет, так нельзя. Невозможно! Надо по-другому, не так, не так откровенно. Начинала снова. Вжимала пальцами кнопки, перечитывала: “Я хочу, чтобы ты брал меня еще и еще”.

Сохранила в черновиках. Ни за что! Не отправлять никогда. Но как? Когда же это случилось, как успело, за три мгновения — невладение, полное, невладенье собой? Все-таки удержалась…

Вечером они поехали встречать Новый год в деревню, к Колиным родителям, по сложившейся в последние годы традиции — и встречали, как водится, сытно, пьяно, чуждо. Но Теплый был счастлив, первым январским утром валялся вместе с Колей в снегу, крупно сыпавшем всю новогоднюю ночь, носился, вопил, нашел длинную палку и сбивал снег с деревьев. Буря! Мама, смотри, метель. Белые плюшки летели на землю, бухались на спину и плечи. Догони меня! Она носилась за Теплым, играла роль, а потом бежала в туалет, в укромное местечко, с глаз, которые здесь были повсюду, прочитать стишок, вздох, новую эсэмэску, не кончавшиеся теперь уже никогда. На следующий день заметно подморозило, снег покрылся настом, Теплый целый день выдавливал веткой фигуры — к вечеру они вернулись в Москву.

Ланин снова писал о встрече и позвонил — боже ты мой! — когда она была дома. В кругу семьи. Рванула в ванную, включила посильней воду. Выйди на минутку, выйди выбросить мусор — у нас мусоропровод — выйди в соседний магазин — он закрыт — праздники. Существуют же круглосуточные. Настаивал, молил, шутил, кружил, и она уступила. Страшно хочется кока-колы, сказала Коле, вернусь сейчас, быстро, туда и обратно, ларек у метро должен работать — Ланин подхватил ее возле арки, отъехал в соседний двор, бросился на нее, словно не виделись годы, и все не мог отпустить. Она вышла из кабины горячая, пьяная, шла шатаясь и застегиваясь на ходу, совершенно не чувствуя мороза, зачерпнула снега во дворе, с крыши чьей-то ракушки, потерла лицо, лизнула белый порох, улыбнулась, про кока-колу вспомнила, только когда вошла в дом. Все закрыто, представляешь, все празднуют. Но Коле было не до принципа правдоподобия, он не учил теорию литературы по Поспелову, он как раз расстреливал сейчас изумрудное многорукое и смертельно опасное чудовище. Теплый тоже приклеился к экрану и только из чувства долга протянул в ответ разочарованное “ууу”.

Ланин так звал ее, так хотел с ней еще раз увидеться, потому что летел в Китай, в Японию, надолго, опять снимать, шествие гейш с ветками бамбука в сиянии разноцветных ледяных фонарей, первый раз, представляешь, первый раз я совершенно не хочу уезжать, даже к любимым своим китайцам совсем не хочу — бормотал красный, растрепанный и словно растерянный рысь, крепко, почти больно сжимая ее в машине, не хочу тебя отпускать.

Вспоминая эту быструю гирлянду ослепительных встреч — она не находила в себе ни слов, ни чувств, чтобы их осмыслить. Единственное, что она могла делать, — смотреть туда, переживать снова. Выдох, которым каждый раз заканчивался просмотр, был: “Счастье”. Вот оно. Прирученной птичкой на указательном пальце. Счастье мое. И еще, еще, — точно доказывала она это кому-то, Тишке? — все это было трогательно. Это было по-человечески.

Вот так нормальные люди и любят друг друга.

Вот так хотят.

Весь следующий день Ланин собирался, а потом летел, летел и не писал ей. Она радовалась этому перерыву, в гости приехала мама, читала Теплому красивые книжки, которые сама же и подарила ему на Новый год, водила его с санками кататься на горку, за обедом рассказала, что ее повысили, сделали замдиректора библиотеки, их директор дряхлела на глазах, теперь вся бумажная работа легла на маму. И не только бумажная. Особенно трудно с помещением, наседают со всех сторон, хотят отцапать хоть этаж, хоть пол-. Будто мало в Москве места? Мама пожимала плечами, смотрела наивными глазами, заправляла седую прядку под черепаший ободок. Коля хмыкал, Тетя подкладывала ей, изголодавшейся на своем вечном библиотекарском чае, салат оливье, курицу, потом и тортик.

Мама точно почувствовала что-то, спросила как бы невзначай: — Ты в порядке, здорова?

— Да, да, мамочка, как никогда!

Ночью заболел Теплый. Неведомой, жуткой болезнью.

Пришел к ней в темноте, дрожащий, испуганный. Мама, мне что-то плохо. Холодно. И тошнит… Теплый начал давиться.

Она спрыгнула с кровати. Побежали скорей! Его вырвало прямо в коридоре, на линолеум. Он заплакал. Она утешала и убирала, все убрала, заодно протерла пол в туалете, выдала ему стакан с растворенной смектой, он послушно выпил половину, глоток за глотком, успокоился, улегся. Она тоже легла, начала засыпать, но Теплый явился снова. На этот раз они успели. Его рвало еще и еще, даже когда было нечем. Последний раз он не пришел к ней, не стал будить, побежал сам. Она услышала быстрое шлеп-шлеп по коридору, медленно встала за ним вслед. Сын стоял в ванной, смотрел, как течет вода. Сказал виновато: “Мама, у меня опять”. Важно добавил: “Я вырвал в туалет, ничего вокруг не испачкал”.

Маленький, жалкий, в третьей по счету облеванной пижамке. Она помогла ему умыться, дала попить, переодела в чистую футболку, уложила. Вызвать “скорую”? Будить Колю? Все-таки пошла к телефону, что-то спросила Теплого напоследок, тот не откликнулся, уже отключился и дышал тяжело. Потрогала лоб — пылает! Померила температуру — 38 и 6. Отравился? Но что он такого ел? Творожок, бульон, курицу. Правда конфеты. Их он наверняка поглотил в большом количестве, из профсоюзного подарка, набитую сладостями картонную избушку, которую Колька ему сдуру целиком и вручил, чтобы не бегал каждый раз, не просил, чтобы не беспокоил. Избушка стояла на подоконнике, она заглянула — нет, почти вся была цела. Значит, желудочный грипп? Но от кого он мог заразиться? Разве что в детском саду. Она влила Теплому ложку жаропонижающего, сын что-то бормотнул сквозь сон и вскоре задышал ровнее.

Нет, это не желудочный грипп, думала она с растущей больной ясностью. И набирала, набирала короткий прощальный текст в мобильном. Жесткий, не оставляющий сомнений. Это совесть. Это совесть кричит ей: “Мама, возвращайся домой”. Вот какие слова сочились сквозь плотный задыхающийся страстный хоровод, октябрь-ноябрь-декабрь, но звук не проходил, разбивался, стекал по стеклянной тонированной стенке. Не слышала, не замечала. Мама, иди ко мне. Мне что-то плохо. Наконец расслышала и пришла, улеглась, скорчившись, на коврике возле его кровати, укрылась пледом, уткнувшись лбом в железный эмалированный тазик. Заготовленный, да.