Все причины у человека не снаружи, а внутри

«Я не люблю давать интервью. Это просто случайность, что я согласилась. То, о чем мы с вами поговорим, – совершенно отдельный жанр. Уверяю вас, к существу дела это никакого отношения иметь не будет», – Кира Муратова говорит это на пороге своей одесской квартиры, встречая меня вместе с мужем и соавтором – художником и сценаристом Евгением Голубенко. Интервью она в последнее время действительно дает редко.

Муратова: Отказывать приходится очень много. Беспрерывно. Но наступает момент, когда я понимаю, что это может кому-то показаться странным. Что кто-нибудь может подумать: «Видимо, она совсем свихнулась? Может, она в больнице, в сумасшедшем доме? Почему она не кажет лика никому? Может, ее вообще нет среди нас?» И я думаю: ну ладно, давайте один раз сделаем. Понимаете, я довольно узкий, вне профессии аутичный тип человека, плохо ориентирующийся в каких-то сферах, быстро раздражающийся, теряющий терпение. Мне нравится просто снимать кино, вот и все. Это, пожалуй, единственное, что мне нравится в жизни.

На встречу автор «Долгих проводов» и «Астенического синдрома» согласилась не совсем случайно. За несколько недель до моей поездки в Одессу, на Римском международном кинофестивале, в середине ноября, состоялась премьера ее новой работы, название которой несколько раз менялось в процессе: «Однокурсники», «Кинопробы», наконец – «Вечное возвращение». Это радикальная черно-белая комедия, по форме – череда кинопроб, в которых один и тот же сюжет – встречу двух однокурсников спустя где пять, а где и двадцать пять лет – играют разные актеры: в диапазоне от Олега Табакова до Олега Кохана (продюсера «Возвращения», «Мелодии для шарманки» и «Двух в одном»). Жюри во главе с американцем Джеффом Николсом наградило главным призом американца Ларри Кларка за «Девушку из Марфы», тогда как по высшей справедливости награда должна была принадлежать украинскому автору.

Муратова: Показ прошел ужасно. Случился брак в конце фильма – разошлись изображение со звуком. От этого скомкался финал. Но организаторы фестиваля утешили нас тем, что на предыдущих просмотрах для журналистов все прошло отлично.

Голубенко: На фестивалях регулярно случаются какие-нибудь гадости. Зрители-иностранцы читали титры и не сразу заметили, как они разошлись с изображением. Нас пытались потом утешить: «Ничего страшного, мы думали, что так задумано».

Муратова: Да, в таких случаях говорят: «Мы подумали, что это такой тонкий прием». Какой еще тонкий прием, елки-палки? Ужасно. Но, впрочем, бог с ним. В моем кино всегда много слов. Я поэтому мечтаю снять немой фильм, но мне это не дано, у меня не получается.

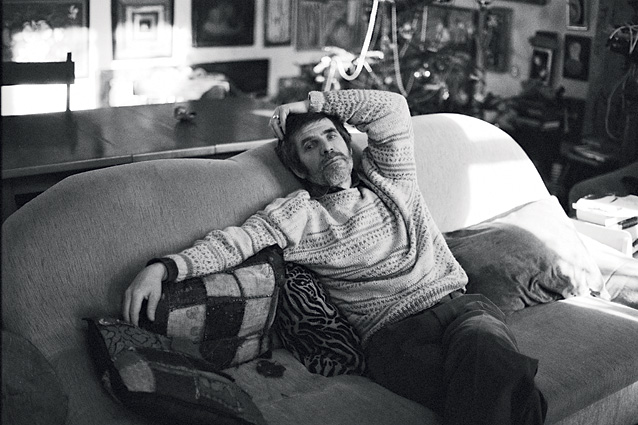

Квартира напоминает декорации к «Вечному возвращению». На стенах от пола до потолка развешаны картины и диковинные арт-объекты, созданные Голубенко. Их гораздо больше, чем свободного пространства. В центре гостиной – тумба с телевизором. Вокруг DVD, в глаза бросается «Елена» Звягинцева. Чтобы перевести беседу с болезненной темы, завожу разговор о чужих фильмах – Муратова, при всем имидже отшельницы, в курсе новинок и может поддержать разговор и о Ханеке, и о «Высоцком». И о классике, конечно.

Муратова: Я очень люблю «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. В нем есть такие сцены, которые я считаю вершинами кинематографа, – такие как облава и многие другие. Вообще «Лапшин» – чудный, замечательный фильм, независимо от содержания. Меня потрясает сама его форма. И когда я его застаю случайно по телевизору, всегда смотрю до конца. В кино я очень редко хожу, гораздо чаще смотрю на телевизоре. В тех редких случаях, когда я все-таки дохожу до зала кинотеатра, мне очень часто хочется выйти из него.

Пока мы говорим, в гостиную заходит старая слепая кошка и прыгает мне на колени. Она не мяукает и тычется мордой в руку, что очень веселит хозяйку. Муратова рассказывает, что ее нынешняя жизнь проходит в постоянном ожидании – финансирования новых фильмов, гонораров за уже сделанные. Найти деньги на новые проекты становится все сложнее. И дело тут не столько в том, что индустрия кино на Украине переживает не лучший период, сколько в неторопливости самой Одессы, где Муратова уже столько лет живет и работает.

Голубенко: Отсюда не исходит ни одной инициативы уже двадцать лет. Одесская студия мечтала когда-то «быть впереди планеты всей» по части легкого развлекательного кино. Тут хотели снимать экшены одесские, с нашими местными каскадерами. Но эти мечты умерли давным-давно. Денег здесь нет. У местных каскадеров были иллюзии, что они могут конкурировать с Голливудом, попытки найти деньги на свое каскадерское кино, но очень уж жалкие.

Муратова: Это правда, в Одессе нет людей, которые могут быть инициаторами. В кино – нет. Кроме Сергея Гриневецкого. В бытность губернатором Гриневецкий организовал финансирование фильма «Второстепенные люди».

Голубенко: Есть студия, но это не деньги, а услуги. Просто предоставление территории... В период первичного накопления капитала фигурировал такой персонаж, как Женя Полынчук, миллионер.

Муратова: А он разве одессит?

Голубенко: Он не одессит, но он приезжал в Одессу с ветхим чемоданом денег и давал режиссерам.

Муратова: Это был романтический персонаж. Бомж с баулом долларов. Беззубый, ужасно одетый, неряшливый, но при всем при этом не опустившийся человек. А в чемодане, знаете, как в кино – стопками лежат купюры. Он, по-моему, уже погиб.

Голубенко: Мы начинали с ним картину «Увлеченья». А потом он неожиданно исчез, и никто толком не знал, что с ним случилось.

Муратова:: Какое-то время говорили, что он попал под домашний арест, что его где-то держат в заключении. Единственный связной с ним – режиссер Игорь Апасян, но и он умер тоже. Знаете, в Одессе любят юмор и музыку, а кино – делают вид только. На самом деле одесситы его не любят и не понимают, хотя и талдычат об обратном.

Но вы никогда не хотели уехать из Одессы?

Муратова: Нет. Я думаю, что все причины у человека не снаружи, а внутри. Хотя мне много кто говорил: «Да что ты здесь сидишь, переезжай в Москву!» Одна моя знакомая не только мне советовала, но и даже как-то пыталась поспособствовать этому. Она раньше работала в бюро пропаганды, где каким-то образом оформила мне переезд через министерство. Хотела сделать сюрприз такой. А я не хотела этого совсем и очень на нее обиделась. Я вообще не люблю делать какие-либо усилия, ну, кроме самых необходимых. А самые необходимые – это для кино и чтобы пол помыть или сварить суп. Меня вот очень любят московские критики, ну, плеяда московских знаменитых критиков. И любят они меня, как я им всегда говорю, за то, что я как раз не живу с ними вместе в Москве. Я как бы далеко от них, я подернута туманной дымкой, отчего им кажется, что вот там, в Одессе, есть одна такая... Ну ладно, хорошо, они любят меня, потому что я ангел. Мне вообще когда говорят: «У тебя плохой характер» – я отвечаю: «Вы что, я просто ангел!» И они так: «Хорошо, ангел…» Соглашаются.

Парадокс: с одной стороны, в советское время была жесточайшая цензура, но не было проблем с финансированием, с другой – наши дни, когда снять можно все что угодно, о чем и как угодно, были бы деньги. Снятые Муратовой в 1971 году «Долгие проводы» легли на полку до 1987-го, картину «Среди серых камней» 1983 года подвергли таким купюрам, что Муратова отказалась подписывать фильм своей фамилией (в итоге в титрах до сих пор фигурирует некто Иван Сидоров в качестве режиссера). Сейчас Муратова может позволить себе все что захочет, но не может найти продюсера, готового финансировать задуманное. Впрочем, сама Муратова «тогда» и «сейчас» сопоставлять отказывается. Более того, подобные мысли выводят ее из себя, и моя попытка увидеть в советском прошлом положительную сторону пресекается на полуслове.

Муратова: Ни с одной стороны, дорогой друг мой. Цензура была со всех сторон. Как бы мне ни было сейчас плохо, я даже сравнить этого не могу. Вот и все, что я могу про это сказать. Но нам и тогда без конца талдычили: «Это вам не частная лавочка». Я в ответ думала: «А где же частная лавочка? За углом?» Отдельная, как Женя говорит, щель, когда давали и деньги, и разрешали делать, что хочешь, – это перестроечный период. Сейчас нет цензуры, для меня, во всяком случае, но нет и денег.

Но цензура же стимулировала на ухищрения и более изобретательные ходы? Тарковского с его «Зеркалом» и «Сталкером», например...

Муратова: Тот, кто чувствует пытку, не может сказать, что она его на что-то стимулирует. Могу себе представить человека, который написал какой-то гениальный стих, а потом сказал, что его пытка стимулировала на это. Но не более того. Гоген сказал: «Это правда, что страдание изощряет гений, но его не должно быть слишком много, иначе оно просто убивает».

Голубенко: Мазохисты всегда есть в природе. В России и сегодня цензуры выше крыши. Она называется госзаказом. Хочешь снимать за бюджетные деньги – будь любезен, «люби отчизну нестранною любовью». Оно и логично, иначе какая-то «достоевщина» получится: вы мне деньги, а я все равно вам в морду плюну.

Муратова Вот Павел Бардин снял независимое кино на частные деньги, а его «Россию 88» нигде не показывают. Мне же все время приходилось пролезать в игольное ушко. Я только это и делала. Хотя вообще-то считала, что я очень советский режиссер, просто начальники дураки. Я снимала настолько советское кино, что они должны были бы его оценить. И с этим представлением о себе я ездила показывать различным худсоветам в Киеве и в Москве свои новые работы. Но меня пытались предостеречь: «Вот этот эпизод не показывай и этот…» А я говорила: «Да как же не показывать, такие хорошие куски, ведь им должно понравиться». Им не нравилось в результате, и люди, которые мне советовали, оказывались правы.

Муратова точно формулирует мысли. Она строит предложения так, что их без редактуры можно переносить на бумагу. Надо слышать ее интонацию – от шепота до крика, в зависимости от обсуждаемой темы. Садимся пить чай с печеньем. Стол, за который мы пересаживаемся, уставлен сувенирами, привезенными из Рима. «Еще не успели раздарить всем друзьям», – уточняет Муратова.

Вообще, была какая-то логика в поведении советских чиновников? Сейчас кажется, что ее тогда невозможно было ни угадать, ни просчитать и все было пронизано духом абсурда.

Муратова: Нет, никакой логики не было. Система постепенно разрушалась и теряла в процессе какие-то хотя бы формулируемые ориентиры. А сама за себя она не могла сформулировать. Поэтому на всякий случай «резали» все подряд. Говорили: «Будет лучше без этого». А на вопрос «почему?» они только криво ухмылялись и говорили: «Ну, вы же сами понимаете, чего вы притворяетесь». А я не понимала. Но и они не понимали и выстригали все подряд.

Голубенко: На военные фильмы вызывали на просмотр маршала, который сидел и говорил: «Нужно убрать в окопах грязь на сапогах». Они историка на «Детей подземелья» (так в оригинале назывался фильм «Среди серых камней». – Прим. ред.) могли пригласить, и он должен был поправки вносить в текст писателя Короленко.

Муратова: Они говорили: не снимайте больницу, не снимайте кладбище, не снимайте про смерть. Все, что имеет негативный оттенок. Сейчас это снова появилось – никакого негатива. Есть такие люди, которые начинают искренне чувствовать и думать так, как им велит начальство. У них меняется мировоззрение, они не притворяются, а меняются вместе со временем.

Голубенко: Номенклатурная работа. Природа человеческая не меняется, а обстоятельства изменились очень сильно. Этот контингент сейчас обеспечивает единогласное голосование. Ну куда они могут деться? Никуда. Просто у них сейчас нет доступа кромсать и резать.

Но сейчас вы ощущаете себя свободной?

Муратова: Понимаете, для меня нет такого вот перехода. Это произошло мгновенно, резкий всплеск-переход, и я почувствовала себя свободной. Я человек перестройки. Я тогда почувствовала, что я все могу, что хочу и что умею. И дальше только моя вина, что я смогу или не смогу сделать. И не имею права уже никого обвинить. Но для кого-то это было иначе, кого-то перестройка придавила. Меня – возвеличила: из грязи в князи. До нее мне говорили: «Ты косая, кривая, ничтожество, искажаешь советскую действительность». А потом все резко переменилось, появилось указание, и я могла принести белый лист и сказать: «Это сценарий» – и меня бы запустили в производство. Я стала показательным, что ли, таким плакатом.

Никакие запреты не помешали Муратовой воплотить на экране самых странных и причудливых персонажей – даже по меркам мирового кинематографа. Не в главных ролях, но, эффектно и естественно появившись в кадре, эти чудики надолго западали в память. Заключенный, жующий стекло в «Перемене участи», чудная бездомная женщина из «Настройщика», эксгибиционист из «Второстепенных людей» – фильма, особенно густо населенного подобными героями (собственно, отсюда и название). При этом детство Муратовой прошло в элитной среде в Румынии, ее мама была «большим начальником, не чуждым даже и культуры, кино». Отрочество – опять-таки не без помощи связей матери – на филологическом факультете МГУ в Москве, а потом и в мастерской Сергея Герасимова во ВГИКе.

Откуда при таком бэкграунде вы берете подобные типажи?

Муратова: Из жизни и из головы. А моя голова – она же тоже из жизни. Вообще-то я человек, и, как у всех моих разных героев, у меня есть две руки, две ноги, голова и желудок. И в то же время я немножко другая, чем Женя или вы. Мы все разные. Есть очень яркие люди, забавно-яркие. Но они же бывают ужасные просто в жизни, и иногда мы ими увлекаемся. У нас есть один такой персонаж, очень артистичный, но он просто сумасшедший совсем. И с тех пор как мы с ним связались, мы света белого не видим, потому что он все время звонит, хочет быть примадонной, сниматься у меня в главной роли. Мучает нас всячески. И я уже проклинаю тот миг, когда с ним познакомилась. Но в то же время думаю, что, если бы я с ним не встретилась, он бы не сыграл этот эпизодик или вот этот эпизодик. Вообще, это стадия распада, начинающаяся стадия распада у меня. У Феллини в конце полная уже была. У Германа-старшего еще. Хотя нет, не буду говорить про «Хрусталева» ничего. Сама я только приближаюсь, у меня ранняя стадия распада. Знаете, что такое декаданс?

Голубенко: У Набокова еще есть такие книжки. Примечаний больше, чем текста. Примечания к примечаниям.

Муратова: «Ада», например. Я не могла ее читать, это распад, конец. Очень длинный, бесконечный. А у Феллини это «Сатирикон». Нагромождение всего на свете – когда и это, и то, а еще вот на это смотрите; и так без конца. Иногда я ловлю себя на этом, а иногда мне настолько что-то нравится, что уже и безразлична чрезмерность. Чем дальше, тем больше увлекаешься дотошностью, бисерной структурой.

Голубенко: Это формализм называется.

Муратова: Вот, видите, висит на стене картина-коллаж: рамки в рамках. А рамки – это обрамление картины. И тут рамка, и сверху рамка, а сверху этой рамки – еще одна. Это формализм, да. А в основе лежит...

Голубенко: Смерть содержания.

Муратова: Подожди, это само собой. Но в основе лежит крайняя степень пессимизма. Декоративность, которая в этом есть, когда уже только важно, какая юбочка у балерины, а не то, что она хочет выразить Джульетту или не Джульетту, неважно. Или маньеризм, когда человеку представляется вся Вселенная уже такой мрачной, печальной и хаотичной, что он ищет в этом красоту, декоративность, нарядность. Ищет нарядность хаоса. Да, это крайний пессимизм. И я пессимист. А вы включите телевизор – не станете пессимистом? Я не верю в прогресс, не верю, что может что-нибудь по-настоящему измениться к лучшему. Вокруг все очень печально на самом деле. Вы можете что-то улучшить временно, но все улучшить вы не сможете. И искусством занимаешься для того, чтобы не обращать на это внимания. Это единственное, что остается. Кто-то пьет. А я снимаю кино. Потому что искусство – это утешение, наркотик, утеха, отрада, нарядность, декоративность. Вот мы делаем один маленький ювелирный предмет – а вы смотрите на него, не отвлекайтесь. И поверьте, что это мир и есть.

А вокруг – мрак?

Муратова: Я всегда повторяла, что зло вплетено в узор ковра мира. Выдернешь нить – разрушишь узор, разрушишь ковер. Это все про форму и содержание. Но лучше всего сказал Александр Сокуров – великий Саша я его называю. Вот в интервью вашему же журналу он сказал, что красота формы при мрачном содержании – это нота оптимизма.

Может, это и есть весь мир и вся красота мира?

Муратова: Я не могу переносить существование живодерен или Освенцима, неважно, было это или будет, но оно все равно пребудет, понимаете. Это меня настолько травмирует, как и многих, наверное, что я от этого отворачиваюсь в кино, вернее, все время хочу отвернуться. Иначе мне нехорошо. Я вот все пыталась определить, что такое гламур. И определила. Гламур – это когда неясно: то ли елочное украшение, то ли бриллиант. В этом есть и оскорбительное, и завлекательное. Гламурнее всего роскошный публичный дом. А также мираж. В этой колеблющейся прелести есть жизнь. В колеблющемся, мерцающем облике-обличье. Гламур – прелесть дешевки. Доступное. Потому что, как говорил Гете: «Длительное созерцание прекрасного тягостно для смертных». Гламур – кажущаяся, быстрая, мгновенная иллюзия победы жизни над смертью. Жизнь не может победить смерть. Смерть в самой жизни. Но создать иллюзию можно. Искусство сродни гламуру, но не до конца. Эти вещи смежные, но разные, как гинекология и любовь, например. Гламур вечен под разными именами. Его можно избегать, но нельзя аннулировать.

Несмотря на пессимистичный тон, в работах Муратовой много смешного. Не в последнюю очередь потому, что ее персонажей можно встретить сразу за дверьми кинотеатра. Если взглянуть на ее фильмографию с самого начала, заметно, что уровень комического с течением времени увеличивался. Так и в «Вечном возвращении», главный герой которого разрывается между двумя одинаково любимыми женщинами – женой и любовницей (и делится своими страданиями с третьей, той самой однокурсницей), нет трагедии. Это почти воздушное кино, в котором, как кажется, проявляется отношение Муратовой к жизни: любые проблемы преходящи.

Муратова: Вы говорите, что «Вечное возвращение» – легкое кино, а на самом деле в нем тяжелые психологические ситуации. Легкое оно из-за своей формы. Вот вернемся к коллажу, смотрите сюда, у Жени много таких коллажей – рамка в рамке, я уже про это говорила. Картина – это содержание, а рамка – это самая формальная форма. Меня всегда очень пленяла взаимосвязь формы и содержания. Вот в этом фильме такая конструкция, в которой форма постепенно становится содержанием. Достигается это за счет монтажа и сценария. Все тяжелое из него было намеренно выброшено. Мне понравилось, как «Возвращение» кто-то сравнил с танцем. К нему я и стремилась. У меня замечательный монтажер – Валентина Олейник, которая когда-то со мной работала уже. Она уезжала, зарабатывала деньги, а сейчас вернулась. И весь фильм построен на сценарной и монтажной конструкции. Сценарий – это драматургия слов, а монтаж – это драматургия пленки.

Почему вы решили стать режиссером? Это было осознанное решение?

Муратова: Как-то еще в Румынии к нам в гости пришел мамин знакомый. Его звали Турку, он ездил учиться во ВГИК и много рассказывал про Сергея Аполлинариевича Герасимова, к которому он имел счастье поступить. Именно он поселил во мне это желание. Я тогда немного занималась разной самодеятельностью, но находилась в таком возрасте, что никакого отношения к будущей профессии даже близко это не имело. Но я почувствовала, что у меня есть склонность к режиссуре. В классе мы ставили разные сценки, но я почему-то не хотела там играть, а только хотела давать указания – другими словами, режиссировать. А также производить шумы за сценой. И первое тайное удовольствие от режиссирования процессами я получила, находясь за сценой и создавая очень примитивные шумовые эффекты. Меня никто не видит, но делала все я сама. Это такое тайное чувство режиссера – невидимость. На самом деле мне вот это нравится. А когда меня публично начинают раскручивать, мне это не нравится, эта сторона меня не интересует. Чувство у меня тогда возникло детское, но оно очень точно выражает сущность профессии. Герасимов, про которого мне так живо рассказывал Турку, стал в итоге и моим учителем, и я обожаю и преклоняюсь перед ним. Сразу поступить к нему на курс не удалось, когда я приехала в Москву, у него не было набора. Для того чтобы дождаться следующего года, я, пользуясь блатом, поучилась год на филфаке в МГУ. Любого другого приезжего из Румынии тут же бы послали на три стороны, так что это был абсолютный блат. Когда же я наконец попала к Герасимову, он произвел на меня волшебное впечатление как учитель. Изобразительная сторона дела его мало интересовала, он научил меня слышать интонацию, любить слово. Он от всех требовал, чтобы мы были пишущими и играющими. Он был кумиром, властителем дум во ВГИКе. Поэтому для меня ВГИК – это Герасимов и ничего более. Нет, еще историю искусств блестяще преподавали.

Перерывы между фильмами у вас становятся все больше. Чем вы занимаетесь в свободное время?

Муратова: Думаю, что бы еще снять, если будут силы. Обрушиваются болезни всякие, начинаешь лечиться. Вообще, помирать пора.

Голубенко: Поиск денег на кино мелко дробит и пожирает время. Тебе говорят: завтра мы вам скажем результат переговоров. Ты ждешь завтра. А тебе на следующий день говорят: нет, нужна еще неделя. И вот это «через неделю» или «перезвоните завтра» может длиться годы. Перед «Вечным возвращением» мы полтора года сидели на телефоне.

Муратова У меня время то сплющивается, то растягивается. Человеку всегда есть чем заняться, у него много невзгод. Разнообразных жизненных невзгод. У каждого они свои. Не будем говорить про них, это печальная и неразрешимая тема.

У вас есть страница в Facebook. Вы сами ее ведете?

Муратова: Это не моя. Я не знаю про это ничего и никогда ее не просматривала.

Голубенко: Я пользуюсь интернетом, но социальными сетями – нет...

Муратова: Мало ли кто чего делает.

Голубенко: В YouTube есть ролики про кота Мару, вот за его судьбой мы следим.

Муратова: Про животных я очень люблю. А следить, что там про меня или от моего имени пишут, – не очень. Говорят, там столько про меня ошибок, так много ерунды – но я не виновата. Уследить за этим невозможно.

Неожиданно ловлю себя на мысли, что наша встреча длится уже пятый час. Муратова оказывается очень разговорчивым и совсем не закрытым человеком. Спрашиваю напоследок, почему все же она так не любит давать интервью.

Муратова: Автор должен снять фильм и заткнуться. И я все время думаю: ну что я говорю про свое кино? Я же его сделала. И все, что могла, в него воткнула. А что я дальше говорю? Какое право я имею дальше спорить и высказывать свое мнение? Ведь я уже высказалась и не имею права. Но таков, видимо, обычай публичности. И я втягиваюсь, что самое ужасное. Втягиваюсь в то, что неправильно.С