Как заселить мир людьми

Большую зеленую папку с веревочными завязками они поставили на попа между стульями. Я сразу догадалась, что там рисунки юноши (что же еще?), и внутренне потянулась к ней. Я в общем-то не очень люблю детские рисунки, хотя по прошествии многих лет практики научилась их неплохо «читать». Обычно их восприятию мешает то, что родители ждут моего умиления, а сами дети — непременных похвал. Но рисунки подростков почти всегда интересны сами по себе, как разговор с миром просыпающейся и оглядывающейся по сторонам души.

Папку мне не дали. Сам юноша, с оригинальным для наших северных краев именем Тарас, угрюмо смотрел в пол, а его мать, представившаяся Натальей, протянула мне пухлую стопку каких-то медицинских документов со словами:

— Наверное, нет такого диагноза, который нам когда-нибудь кто-нибудь не поставил бы…

— И вода в колене? — с любопытством спросила я, вспомнив любимого Джерома К. Джерома. — Но ведь не родильная горячка?!

Женщина улыбнулась грустно и понимающе (читала Джерома):

— Неврологический куст с заходом в психиатрию.

— Что ж, рассказывайте по порядку, — вздохнула я, убрав с лица улыбку.

Тарасу семнадцать. Соматически он здоров и редко болеет даже насморком. Более того, он вполне благополучно учится в десятом классе обычной районной школы. Учится на тройки, четверки и пятерки — всего приблизительно поровну. Довольно прилежно выполняет домашние задания, не хамит учителям и родителям, не зависает в компьютере, не курит и, кажется, еще ни разу не напился. Учился в детской художественной школе. Сейчас посещает частную художественную студию для взрослых, в которой не пропускает ни одного занятия.

Но при всем при этом в семнадцатилетней жизни Тараса не было такого периода, про который родители и/или специалисты могли бы сказать: с мальчиком все в порядке.

Первый год жизни он почти непрерывно кричал. Никакие самые тщательные обследования не выявляли никакой патологии. В конце концов невролог сказал, что, наверное, у младенца болит голова, потому что на короткое время его успокаивал банальный цитрамон, который пила от головной боли (и как-то от отчаяния дала внуку) бабушка. Уже тогда выявлялась странность: большинство орущих младенцев успокаиваются на руках у близких, но вопящий Тарас часто просто отталкивал протянутые к нему руки взрослых.

В дальнейшем ребенок категорически отказывался общаться с любыми детьми, а с окружающими его взрослыми (в семье, а потом и в детском саду) до четырех лет общался с помощью жестов. Причем все это развивалось как-то волнообразно, и семья никак не могла приспособиться к происходящему или уж смириться с ним. Одно время Тарас с испуганным криком убегал в никуда от подходящих к нему на площадке детей, и его приходилось вылавливать по всему кварталу. Потом вдруг сделался агрессивным, начал кидаться с кулаками чуть ли не на каждого ребенка, который заговорил с ним или протянул руку к его игрушке. Потом также внезапно агрессия прошла и дети просто перестали его интересовать. Он уже не пугался и не агрессировал, а просто игнорировал их.

Не имея вообще никакой речи (даже «мама», «папа», «дай»), он однажды в три года на кухне, в присутствии трех членов семьи в ответ на обращенный к нему вопрос (специалисты велели, несмотря ни на что, много разговаривать с ребенком и задавать ему вопросы) вполне отчетливо сказал: «Я, пожалуй, буду гречневую кашу». Никакие попытки ошеломленных родственников продлить словесный контакт к успеху не привели. Тарас снова объяснялся жестами. Невролог сказал: «Вам показалось». Но Наталья и сейчас уверена: не могло показаться одно и то же трем людям одновременно!

После четырех лет внезапно, в течение приблизительно двух месяцев, появилась фразовая речь. Все выдохнули с облегчением. Но не тут-то было! Отправившись в детский сад, Тарас опять замолчал. Коммуницировал (теперь уже и с детьми и с воспитателями в садике) привычными скупыми жестами, но иногда в одиночестве, словно в качестве издевательства над близкими, с хорошим произношением напевал себе под нос эстрадные песенки, услышанные по радио или на детских садиковских утренниках.

Специалисты на каждое ухудшение говорили: «Вот видите, это какой-то процесс!» (название процессов менялись), а на каждое улучшение: «Вот видите, лекарства (массаж, электрофорез, гомеопатия, остеопатия и т .д.) помогли!»

Кроме рядовых энцефалопатий и минимальных мозговых дисфункций звучали грозные или непонятные диагнозы: ранняя детская шизофрения, аутизм, синдром того и этого, нарушения процессов миелинизации нервных волокон… Семья металась между надеждой и отчаянием.

— Я хотела несколько детей, — говорит Наталья.—- Но мы так и не решились. Ждали, пока с Тарасом хоть что-нибудь прояснится. Ведь некоторые врачи намекали: может быть, что-то генетическое, наследственное… Но оно так и не прояснилось, а наше время ушло.

К семи годам Тарас хотя и неохотно, но вполне внятно говорил. Научился читать. Охотно лепил и рисовал. Режимные требования со скрипом, но выполнял. С детьми по-прежнему по своей воле не общался. Со взрослыми — в случае жесткой необходимости. «Наверное, надо его в какую-нибудь специальную школу?..» — робко предположила Наталья. «А зачем это? — пожала плечами воспитательница. — Ему разве лучше будет, если вокруг будут всякие дефективные ходить? Он от этого нормальнее станет? Идите для начала в обычную, выгонят, тогда и думать будете».

В обычную дворовую школу Тарас вписался на удивление удачно. Легко высиживал уроки. Выполнял задания. Не общался с одноклассниками и отказывался отвечать у доски, но это никого особо не волновало: учительница и дети быстро привыкли и не настаивали, мало ли у кого какие странности, если оно другим не мешает...

К окончанию начальной школы учительница сказала Наталье:

— Смотрите, у него все тетрадки, все листки изрисованы. Странновато, конечно, но ведь есть интересное вполне. Отдали бы вы его в какой-нибудь рисовальный кружок, что ли.

Эта незамысловатая фраза определила многое из дальнейшего, ибо именно в художественной школе Тарас впервые в жизни начал задавать вопросы преподавателю и едва ли не впервые — улыбаться. Рассказывать, как обрадовалась семья? Не буду. Потому что через два года преподаватель уволился и уехал, а Тарас снова перестал разговаривать, а потом и вовсе лег на кровать лицом к стене и отказался вставать.

— Что ж, это она, шизофрения, — хором вздохнули специалисты.

Из психиатрической больницы зеленый и шатающийся под ветром Тарас вернулся в школу. Учился, разговаривал сквозь стиснутые зубы. Таблетки прятал за щекой и выплевывал в унитаз. Родители подсмотрели, но не сопротивлялись, почему-то им показалось, что так и надо. Через два месяца мальчик начал рисовать.

— Дайте уже папку! — взвыла я.

Все рисунки Тараса были так или иначе похожи на картину Ван Гога «Звездное небо» и прочие из этой же серии. Я отложила один, у меня не было времени вглядеться и понять, почему я выбрала именно его.

— Что сейчас? — спросила я.

— Конец школы. Надо как-то выбирать профессию, выходить в жизнь. Но он же ни с кем по-прежнему не общается. Никуда, кроме школы и студии, не ходит. На наши вопросы не отвечает. Выйдет из школы и сядет дома? Мы не знаем уже, к кому и что…

— Вам страшно? Вы устали за эти годы?

— Бесконечно…

— В следующий раз я буду говорить с самим Тарасом.

***

Самонадеянно. Ибо говорить с Тарасом не получалось категорически. Говорила я, Тарас молчал. Рисунок, который я в прошлый раз выпросила у Натальи (Тарас никак не среагировал), лежал передо мной на столе.

Молчание не было равнодушным. В нем было напряжение, и это давало хоть какую-то надежду.

— В твоем мире нет людей. Я не знаю, почему так. Я не медик и не разбираюсь в диагнозах. Но это следует изменить. Заселить людьми, как другую планету, которую нужно колонизировать. Ты читаешь фантастику?

Отрицательное покачивание головой. Не читает? Или не любит? Ну хоть какой-то контакт.

Рассказываю про свои отношения с фантастикой в отрочестве. Про жизнь писателя Ефремова (по стилю ты мог бы иллюстрировать его романы), про Еврокон — тусовку фанатов фантастики, про свою встречу с Гарри Гаррисоном. Как будто слушает. И вдруг:

— А если там уже кто-то живет. На той планете, которую колонизировать.

Бросил мяч. Словила! Отказывается. Но не от контакта. От фантастики. Причудливости хватает в его собственном, деформированном каким-то изначальным биохимическим нарушением мире.

— Конечно, живет. Другие. Не будем колонизировать, оставим исследовательскую группу без задачи прогрессорства.

Нужно что-то посюстороннее. Но что? Единственная его реальная зацепка в этом мире — живопись… О! Есть!

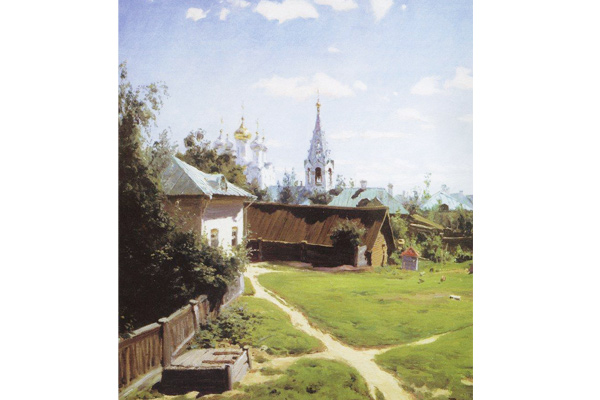

— Ты знаешь художника Поленова?

Если бы он был собакой, то вопросительно поднял бы ухо.

— Сейчас объясню, — заторопилась я. — Он, этот Поленов, нарисовал две картины под названием «Московский дворик» — они обе есть, их можно увидеть. И вот на одной картине все такое уютненькое: церковка, травка, колоколенка, домики, но нет людей, вообще живых существ. А потом он подумал (или ему подсказали): а если оживить? И появился мальчик, женщина с коромыслом, лошадка, гуси, собачка, может, еще кто-то, я не помню. И это стал совсем другой мир! Он живет, звучит и пахнет. Ты увидишь. Найди эти две картины, посмотри и приходи снова.

Он пришел, посмотрел прямо на меня (сторонников диагноза «аутизм» это всегда смущало — Тарас легко и охотно устанавливал визуальный контакт) и спросил:

— Как?

— Будем брать по одному персонажу, изучать подробно и вписывать. У тебя есть двор?

— Да, колодец, мы живем в центре.

— Отлично, очень колоритно. С кого начнем?

— С вороны. Я ее давно знаю.

— Ну с вороны, так с вороны, — вздохнула я. — Но потом все равно перейдем к людям. Это же у нас не зоопарк!

***

Хотите душераздирающей романтики? Конечно, хотите, кто ж ее не хочет.

Я бы и сама не узнала, но мне рассказала Наталья.

Тарас, как мы и договорились, изучал людей. И рисовал, конечно.

У окна, прямо напротив их окон (напоминаю, это петербургский двор-колодец), часто сидела девушка с печальным лицом. Он, естественно, нарисовал ее портрет. Окно, она, банка соленых огурцов и чахлый цветок алоэ. Наталья расплакалась и сказала: «Это потрясающе. Ты должен подарить этот портрет ей». Тарас, как всегда, промолчал.

А потом однажды Наталья увидела его во дворе. Он вез инвалидную коляску, а в коляске сидела девушка из окна и прижимала к себе деревянный складной мольберт.

— Я умру, если ты не скажешь, — сказала ему вечером мать.

— Ее зовут Вера, она живет в 47-й квартире, ей двадцать лет, — тоном тетки из отдела кадров отчитался Тарас. — Она не может ходить. Она тоже любит рисовать. Я отвез ее в Лавру. Она там сделала эскизы… Да. Вере очень понравился ее портрет. Она передает тебе спасибо за то, что ты меня надоумила подарить его ей.

Я вытащила из-под бумажек давний рисунок Тараса и ткнула пальцем в вангоговские завитки небесно-космических вихрей.

— Я эмбриолог в прошлом, — сказала я Наталье. — А иначе бы нипочем не догадалась. Смотрите сюда: вот здесь, внутри завитков, кто это?

— Младенчики в утробе! — ахнула, приглядевшись, Наталья и прижала ладони к щекам. — Что ж это?..

— Не знаю. Может быть, братья и сестры, о которых он всегда мечтал, как и вы? Наталья?..

— Я подумаю, — помолчав, сказала женщина. — С Тарасом в последнее время стало легче. И, в конце концов, по нынешним временам не так уж и поздно…