Аркадий Ипполитов: Russia palladiana. Палладио в России

Россия не Европа? Деревня под названием Старая Выя на границе между Новгородом и Тверью, в которой в молодости я провел довольно много времени, так как моя семья купила там дом в конце социализма, незадолго до перестройки, была расположена в чудном месте, так что в ней любой «друг невинных наслаждений / Благословить бы небо мог». На холме, на крутом берегу быстрой речки стояла высокая белая церковь очень приличной архитектуры конца XVIII века, что-то вроде львовского круга. Церковь была величественная, с куполом, портиками, колоннами, фронтонами и изрядной, лишенной верха колокольней, отдаленно напоминавшей виллу Ротонда. Она давно была закрыта и превращена в клуб. Когда-то в ней бывали танцы, но молодежи в деревне осталось совсем мало, и теперь лишь по субботам в церкви показывали привезенные из города старые боевики семи-десяти желающим за двадцать рублей с носа. Само здание было облезлым и облупленным, хотя покрашенным и на вид еще крепким. Вокруг церкви когда-то расстилалось старое кладбище, поверх которого была проложена совершенно бесполезная широкая дорога, огибающая храм, прямо по могилам, и о кладбище говорил только невесть как уцелевший кусок чугунной ограды, торчащий с краю. Зато напротив церкви стоял гипсовый бюст Ленина. Еще одной достопримечательностью деревни были остатки фундамента, совершенно невнятные, около очень грязной большой лужи. Местные с удовольствием сообщали, что это была старая школа, выстроенная помещиком, когда-то здесь имевшим усадьбу, крытая черепицей и стоявшая у искусственного пруда. Про усадьбу вообще никто не вспоминал, но школу развалили относительно недавно, черепицу всю растащили, а пруд загнил. Когда произошло это «недавно», было неясно, но дети уже давно ездили в школу на автобусе в другое село. Маленькие дети были довольно милы, но дико ругались матом, и как-то чувствовалось, что мальчики в скором времени сядут за какое-нибудь хулиганство, совершенное по пьяной лавочке, как всегда и происходило.

Деревня Старая Выя была, конечно же, «прелестный уголок», но жизнь в ней была такова, что жизнь бунинской деревни и чеховского оврага в сравнении казалась полной надежд и веры в будущее. Историю деревни никто не помнил, но сама деревня была полна историями, все больше про преступления по пьяной лавочке: типичный край родной долготерпенья. Выходя из деревни, чтоб на «холме средь желтой нивы» посозерцать «чету белеющих берез», а заодно в небесах Бога увидеть, я слышал стон. Непрекращающийся, бесконечный, ползущий над всей деревней, над печальными и спокойными лугами, над широкими полями, достигавший загадочно темнеющих лесов, сводящий с ума, мучительный, из земли как будто идущий. Это мычали в огромном коровнике голодные колхозные коровы, которых никто не кормил.

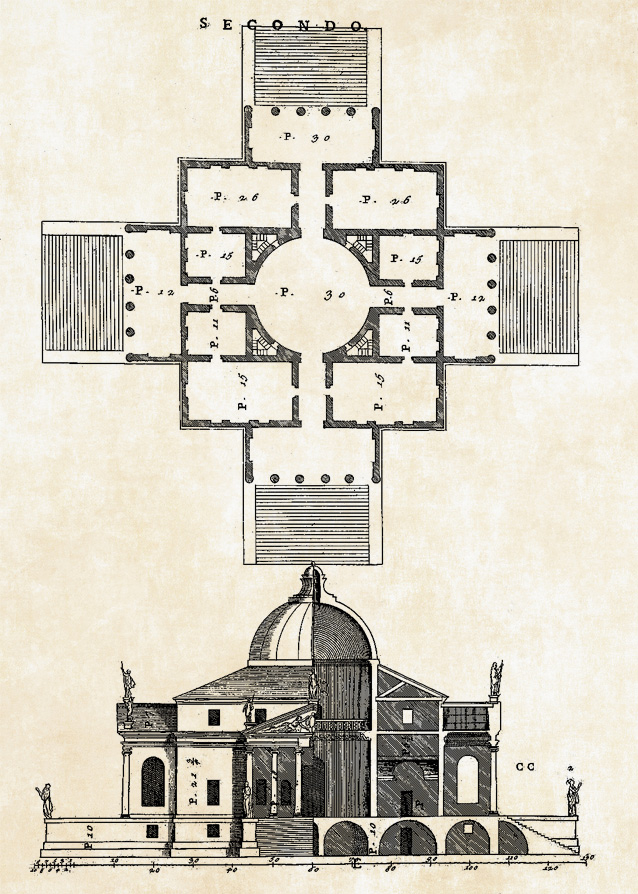

Церковь, этакая палладианская вариация на тему «Ты знаешь дом на мраморных столпах? Сияет зал и купол весь в лучах» (Гете вроде бы виллу Ротонда и описывал), хотя опоганенная и опозоренная, своей колокольней без креста, выщербленными колоннами и дырявым куполом связывала землю и небо, и являла собой трансцендентность. Она воплощала собой русский Sehnsucht, этакую болезнь-тоску, причем не по Италии даже, а по какому-то мифическому золотому веку вообще, воплощением коего в русском сознании Италия является. Львовско-палладианская церковь придавала вселенский смысл земному стону: что ж, утверждение, что Андреа Палладио – самый влиятельный архитектор Европы, стало аксиомой, то есть неким исходным не то чтобы даже истории архитектуры, а истории вообще. На всем протяжении земного шара, от Токио до Сан-Франциско и от Гренландии до Тасмании, здания, построенные по образцам дворцов, вилл и церквей Палладио, чисто количественно встречаются чаще, чем потомки какого-либо другого архитектора. Они давно уже превратились в архитектурные образцы, и ситуация Палладио уникальна – ни про одного живописца, скульптора, писателя, философа, ученого, религиозного или политического деятеля сказать «самый» ни у кого просто язык не повернется. Палладио оказал громадное влияние на теорию и практику архитектуры, а через архитектуру – и на все европейское сознание. История ни мирового, ни европейского палладианства еще не написана – наверное, в силу значимости Палладио ее написать и невозможно. Под бесконечными вариациями в европейских языках термина architettura palladiana (или palladianesimo; в итальянском, кстати, в единственном этот термин означает некое эпигонство, подражательность и вторичность, чего английский palladianism, немецкий Palladianismus, французский palladianisme и русское «палладианство» начисто лишены) подразумевается не только и не столько стиль и архитектура per se, сколько огромный политико-социально-культурный комплекс как каждой отдельной нации, так и Европы, и в конечном счете мира. Так, например, весьма часты и характерны рассуждения о том, что Палладио, явившись создателем парадигмы виллы, то есть частного жилища свободного человека, джентри и джентльмена, стал воплощением европейского либерализма. Именно поэтому наибольшее распространение палладианский тип загородного дома получил в Англии, а затем в Соединенных Штатах, определив вид и Капитолия, и Белого дома. В то же время не менее часты и характерны рассуждения о том, что Палладио в силу своего непримиримого стремления к идеалу стал образцом для подражания архитекторов режимов, старающихся насильно придать реальности идеальные очертания «Государства» Платона, что, как известно, прямо ведет к тоталитаризму. Таким образом, шедевры Палладио, великая вилла Ротонда например, являясь воплощенной свободой духа, олицетворяют и полный над духом контроль, и palladianesimo равно обслуживает как Рузвельта, так и Гитлера.

Это, конечно, гротескно-заостренный набросок проблемы palladianesimo, palladianism, Palladianismus, palladianisme, но подобная проблема существует, и она существенна для любой страны, в которой в том или ином виде встает вопрос о влиянии Палладио и об architettura palladiana. Так как в России вечно поэт больше, чем поэт, то и Палладио в ней превратился в нечто большее, чем Палладио. Николай Львов, главный протагонист палладианства в России, называл его «Палладием», стараясь тем самым подчеркнуть связь псевдонима Андреа делла Гондола, под которым он вошел в мировую культуру, с греческим словом παλλάδιον. Палладий – это некий симулякр, талисман, священный объект, приносящий городу или стране удачу и служащий им охраной, по-русски – «оберегом». Известно, что вся Троянская война крутилась вокруг палладия, ξόανον, «ксаона», упавшего с неба, хранившегося в храме и гарантировавшего Трое безопасность, пока он находился в городе. Связь в России между Палладио и παλλάδιον существовала всегда, пусть даже на уровне подсознания.

С точностью можно определить появление первого ростка palladianesimo в России: это 1699 год, датирующий рукопись первого перевода книг Палладио на русский язык. Авторство приписывается одному из семейства князей Долгоруких (с точностью кому – неизвестно), сподвижнику Петра I. Рукопись, хотя и считается переводом Палладио, является некоей компиляцией из различных архитектурных трактатов. Значение ее огромно – рукопись, по сути дела, вообще первый трактат об архитектуре на русском языке, так что без всякого преувеличения можно сказать, что архитектурная теория в России связана с венецианским архитектором с самого своего рождения. Имя Палладио сразу же маркировало Архитектуру, причем Архитектуру с заглавной буквы – слово «архитектор» на Руси было новым, ранее употреблялось слово «зьдъчий», что значило «гончар, строитель, каменщик». Само слово «Палладио» в России стало созвучно слову «архитектор», то есть сразу же имя собственное превратилось в отвлеченное понятие, в знак, симулякр.

На переводах Палладио – неопубликованных и опубликованных – можно выстроить историю России с XVIII века по сегодняшний день. Первый, мистическая рукопись князя Долгорукова, появился тогда, когда Россия сделала решительный шаг из той обособленности, в которой она пребывала чуть ли не со времен Ярослава Мудрого, к Европе и в Европу. Псевдоним венецианского архитектора как бы маркирует рывок Петра I, время великих реформ. Второй перевод, также оставшийся в рукописи, это перевод Петра Михайловича Еропкина, сделанный им в 1737–1740 годах. Еропкин, отпрыск обедневших дворян, был послан Петром I за границу, был в Италии и стал чуть ли не первым профессиональным русским архитектором (не «зьдъчим»), а также одним из первых русских интеллектуалов в европейском понимании этого слова и человеком свободомыслящим. Имя Еропкина значимо для истории русской архитектуры, но ни одной его постройки до нас не дошло, хотя при Анне Иоанновне он занимал важную должность главного архитектора Санкт-Петербурга. К несчастью, Еропкин был противником Бирона, и в 1740 году его арестовали и казнили по обвинению в заговоре против власти. Елизавета I впоследствии реабилитировала всех казненных по делу Волынского, как назывался инкриминированный Еропкину заговор, прямо как Хрущев реабилитировал жертв сталинского режима: первый русский профессиональный архитектор и первый из свободных русских интеллектуалов стал также воплощением русской оппозиционности власти. В России поэт, увы, вечно больше, чем поэт.

Третий перевод Палладио был создан Николаем Александровичем Львовым, в 1798 году выпустившим первый и единственный том из «Четырех книг об архитектуре». Львову как отпрыску старинного дворянского рода была уготована придворная карьера, но он предпочел службе творчество. Разносторонняя деятельность Львова рисует нам образ лучшего представителя того типа одаренных аристократов, что в XVIII веке получили имя dilettanti, – типа для России редкого, появившегося в ней лишь во время Екатерины II. Наиболее яркими dilettanti были английские аристократы, джентри и джентльмены, которые приспосабливали виллы Палладио к своим либеральным английским нуждам, – Львова, страстного палладианца, можно назвать русским лордом Берлингтоном. Впрочем, Львов был скромнее своего английского прототипа в средствах, более разносторонен в занятиях и симпатичнее характером. Для русского усадебного строительства имя Львова значит то же, что имя Берлингтона – для английского. Образ здания с палладианскими фронтоном и белыми колоннами портика, смотрящегося с пригорка в пруд и вписывающего неоклассицизм своих форм в русский пейзаж с щемящей естественностью, предопределен и определен постройками именно Львова. Русская усадьба – наиболее исчерпывающий знак русского золотого века; Львов также приспособил палладианские образцы к православию, создав особый тип русской провинциальной церкви. К подобному типу относилась и церковь в моей деревне – от усадьбы, когда-то также существовавшей, не осталось не то чтобы фундамента, но даже воспоминаний.

Четвертый – и последний – перевод Палладио увидел свет в 1937-м. Сделан он был Иваном Владиславовичем Жолтовским, самым влиятельным архитектором сталинского СССР. Год 1937-й – один из страшных в России: «дело Тухачевского», бойня на Соловках, казнь иерея Владимира Амбарцумова, Павла Флоренского и тысяч других. Это время закручивания идеологических гаек и жесточайшего идеологического контроля. Когда же открываешь издание перевода Палладио, осуществленного Жолтовским, то охватывает странное чувство. Такое издание могло быть предпринято до революции, во время декаданса, в Серебряном веке. В книге нет даже упоминаний об СССР и о пользе Палладио в деле строительства коммунизма, которые были обязательны. Вместо этого – длинные посвящения аристократам и королям, прекрасно переведенный текст Палладио о виллах и храмах, в котором нет и намека на важность Палладио для пролетарского государства, и корректные примечания без единой цитаты из Маркса, Ленина и Сталина. Самое же главное – рисунки: титульные листы со множеством аллегорических фигур, колонны, капители, и дворцы, дворцы, дворцы…

На самом деле издание «Четырех книг об архитектуре» Палладио было задумано Жолтовским давно, еще до1917 года. В 1937 году ему исполнилось семьдесят лет, и издание Палладио, предпринятое по экземпляру, лично принадлежавшему архитектору, стало реализацией его мечты, зародившейся во времена как раз декаданса и Серебряного века. Парадоксальным образом любовь к классике и русскому неоклассицизму, взятая на вооружение идеологами сталинского режима, совпала с ретроспекцией, столь ощутимой в культуре Серебряного века, и феномен русской усадьбы, сам по себе антиреволюционный и антикоммунистический, трансформировался: клубы, школы и дома культуры в СССР напоминали все тот же образ помещичьего дома с палладианскими фронтоном и портиком, смотрящегося с пригорка в пруд. Заявленный второй том Палладио в свет не вышел. Во время СССР не было и ни одного переиздания «Четырех книг об архитектуре», они появились лишь после перестройки.

Таков вкратце общий контур истории русского palladianesimo. Да, русское palladianesimo имеет точную дату рождения – 1699 год. Однако в искусстве даты важны, но не они его определяют. Когда оказываешься перед церковью Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, называемой также просто Покрова на Нерли, что была построена близ Владимира в середине XII века, вдруг поражаешься тому, как, оказывается, близок дух древнерусского зодчества к Палладио: не palladianesimo, а именно architettura palladiana. Близок Покрову на Нерли и образ львовской усадьбы, столь щемяще естественно вписывающей палладианский неоклассицизм в русский пейзаж, что при взгляде на древнерусскую церковь приходит на ум вилла Ротонда: круг, вписанный в квадрат, платоновская конфигурация. Идеальный Круг, воплощение чистого духа, и Квадрат, олицетворяющий земную устойчивость, – визуальное совпадение виллы Ротонда и картины «Черный круг» Малевича оказывается поразительным, зримо означая то, что в русском сознании Палладио стал священным объектом, παλλάδιον.

Россия – не Европа. Вскоре после перестройки церковь в моей деревне сгорела. Здание было каменным и пустым, гореть особо было нечему, но купол провалился, а стены и колонны, когда-то белые, покрылись черной копотью, что напоминало о сцене из «Андрея Рублева», когда немая девочка истерично мычит над испачканной черной краской белизной монастырской стены. Колхоз приказал долго жить, коров забили, стон прекратился. Родители в конце концов дом продали, и я не знаю, снесли ли церковь начисто или нет.С