Майя Туровская: Тропик Рака

…Все началось издалека, с неосторожно предложенной редакцией темы «БОЛЕЗНЬ».

ПОПЫТКА ПЕРВАЯ: АНОМАЛЬНАЯ КЛЕТКА

Времена можно маркировать по-разному: научными открытиями и войнами; стилями в искусстве или формой правления. А можно болезнями: у каждого времени есть своя фирменная болезнь.

Когда-то Европу опустошала чума. В Мюнхене и сейчас можно увидеть то небольшой обелиск, а то и фонтан, напоминающие об эпидемии чумы такого-то года. Первая мировая война и «гражданка» отметились сыпным тифом. По мере того как человечество одолевает очередного «дракона», откуда ни возьмись является новый – на нашей памяти СПИД.

Дуайеном всего корпуса текущих болезней цивилизованных стран в наши дни можно считать рак. Хотя сердечно-сосудистые заболевания уносят больше жизней, репутация СПИДа сомнительнее, а самой «резонансной» становится ежегодная атака гриппа, именно рак – неслышный и невидимый, часто упущенный и всегда безжалостный, болезнь наследственности и стресса – манифестирует наше время. Наличные способы борьбы с раком – хирургия, а также последующая терапия, лучевая или химическая, – и сами по себе могли бы назваться болезнями, если бы не были единственно возможным лечением. Кажется – еще где-то за горизонтом, – забрезжила перспектива предотвращения болезнетворного размножения аномальных клеток, призрак прививки от рака. А пока…

…Не надо, не надо было писать «а пока»! А пока жизнь в этом самом месте осекла меня самым грубым образом сразу по всем пунктам.

…Сначала случилась в Берлине эпидемическая вспышка кори. Кори! В том числе среди взрослых и с летальным исходом. Что звучит гораздо экзотичнее, чем какая-нибудь пришлая африканская Эбола…

…Потом сын заболел ангиной. Не гриппом, о котором оповещали по всем телеканалам, а классической ангиной с температурой, гландами и антибиотиками. Наконец я сама угодила на обследование и вышла с предписанием на облучение... «Мысль изреченная есть ложь», – сказал поэт, но подчас она «обнаруживает неизреченную тенденцию материализоваться в факт, – писала я четыре десятилетия назад, – ибо, будучи изречена, она сама становится фактором действительности» («Герои безгеройного времени»). И вот пожалуйста: казус полного слипания «слова и дела». Полная рифма.

Не знаю, как насчет «фактора», но подобная «самотипизирующаяся действительность» вдруг материализуется наподобие танка или воздушного налета. Ты едва обмолвился словом, а она уже тут как тут со своим арсеналом: рентген, томография, биопсия. Называть диагноз по имени не хочется, слово уходит в табу, ищешь какой-никакой эвфемизм…

…А я-то собиралась написать о любимой подруге, Риточке З. Ее – первую из нас всех – атаковала эта сволочь, «аномальная клетка». Все мы были еще рядом, окружали ее, еще старались удержать ее среди нас. Не вышло, не случилось.

…И как раз за время этих неутешительных житейских перипетий редакция успела поменять тему на более возвышенную: «САД РАДОСТЕЙ ЗЕМНЫХ» (кажется, так?).

ПОПЫТКА ВТОРАЯ: ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Если по «правде жизни», то «радостями земными» я больше всего была обязана не саду и даже не огороду в обычном смысле, а делянке, прирезанной отцу под конец войны в числе прочих ИТР Наркомтяжпрома почти что в черте Москвы. На этом клочке земли мы – в основном с нянькой Полей (прочим было еще более некогда) – сажали и обихаживали картошку и капусту. Не знаю, чему – из пятидесятилетней перспективы – удивляться больше: нашим весомым урожаям или тому обстоятельству, что на неохраняемых грядках они оставались в целости? Помню, как в брезентовых рюкзаках (наказание, а не рюкзаки) мы тащили свои трофеи с пересадками через всю Москву. Зато потом дружно шинковали капусту – бочонок и прочие емкости водружались в неработающую ванну, мешки с картошкой – в подобие холодильника под окном, и эта овощная добавка весьма скрашивала скудость военного рациона.

…Впрочем, я думаю, большинство б/у советских могли бы вспомнить, как в разные трудные времена спасались от государственных дефицитов «садовыми участками», «фазендами» и прочим «торжеством земледелия». Что касается собственно садов, то довоенная социалистическая Москва предпочитала украшаться скорее кумачовыми лозунгами, чем редкими цветниками. В переулках кое-где еще доживали палисадники, где весной буйствовала сирень. Зато московские бульвары были зелеными, тенистыми, раскидистыми, пока их не потеснили и не вырубили под будущие танки.

Но идеология в те доэкологические времена учила относиться к природе как к очередному противнику, от которого нечего ждать милостей: его надо победить. При этом фундаментальная наука о законах природы – генетика – с легкой руки тов. Лысенко и при поддержке партии и правительства была разгромлена и предана остракизму. Я хорошо помню пресловутую зубодробительную сессию ВАСХНИЛ в поздние «сороковые, роковые», очередную охоту на ведьм и – до скрежета зубовного – чувство бесправности. Впрочем, речь не о пшенице, а о садах.

Зеленый Мюнхен не устает поражать меня прихотливыми и изменчивыми цветочными композициями на улицах и площадях.

Сколь мало Москва привыкла к цветочному наряду, стало очевидно, когда первый мэр столицы Лужков удосужился высадить перед Большим театром «миллион алых роз». В следующие пару дней от них остались поломанные кусты и несколько – наперечет – красных цветочков. Кажется, это поразило шоком самих москвичей, и цветы в скверах оказались в относительной безопасности…

...Зато кто из моих еще живущих сверстников не вспомнит садики на довоенных подмосковных дачах, где по вечерам упоительно пахли левкои и табаки, патефоны издавали зазывные звуки заграничного танго и светились на верандах оранжевые абажуры…

В дальних закоулках памяти я «храню вечно» (пока жива) заветный сад моего детства по Малому Козихинскому, 9. В нем было все для нашего счастья: регулярные клумбы и купы разнообразной сирени; мини-руины и большие серебряные шары; беседка в цветных стеклышках и крепостная (разве что без зубцов) стена, ограждающая Сытинскую типографию – из ее же окон оседало на кустах и деревьях сказочное летучее золото и серебро для тиснения; а также высокий каштан и раскидистая акация; вишня и одичавшая груша; цепкие кусты бересклета и барбариса. Сад был волшебным еще и в том смысле, что он податливо преображался и в своем инобытии мог служить нам чем угодно – хоть древней Элладой, хоть Патагонией. К примеру, главная клумба, усаженная анютиными глазками, бегониями, маргаритками, резедой и прочей разноцветной мелочью, могла работать «горой Франклина» на любом из островов – таинственном, необитаемом, с сокровищами и без; беседка – служить пещерой, хижиной или хоть дворцом. Не говоря о каменной стене, на которую сподручно было забираться по мощным ветвям старой и вполне жилой груши. Садовый забор позволял залезать на невысокие крыши, которые при нужде могли изображать то корабль, то горные цепи: возможности сада были практически неисчерпаемы.

Но главное – отсутствие запретов и рестрикций типа «по газонам не ходить!». Старый пан Жебровский – некогда владелец всего подворья, а в наше время хозяин сада (он же и работник) – разрешал нам помогать ему, и это была привилегия! Весной из беседки извлекался ящик с инвентарем – лопатами, совками, тяпками, – и он учил нас, еще недавних обитателей песочниц, вскапывать, рыхлить, удобрять (удобрение – конский навоз – кстати, валялось на улице), высаживать и поливать рассаду. Дорожки посыпались желтым песком. Высокие цветы – лилии, ирисы или гладиолусы – мы старательно привязывали к цветным стеклянным палочкам из той же беседки (с этим изыском я, кстати, больше не встречалась).

Была ли это житейская мудрость или реальная необходимость, но старик мог быть спокоен, что мы (Шурик, Татка и я) не оборвем, не обломаем, не вытопчем его «пти-Версаль». Ведь вместо повсеместно по жизни распространенного «нельзя» девизом нашего сада было «можно!».

Не исключаю, что как раз из этих детских практик я вынесла иллюзию, что принцип участия и понятие «можно» для вменяемого человека и есть обстоятельство наибольшего благоприятствования...

В отличие от пана Жебровского, главной презумпцией советской власти в разных ее ипостасях служило заградительное «нельзя».

ПОПЫТКА ТРЕТЬЯ: РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Выбирая в меру поучительный сюжет на вышеуказанную тему, я решила «радости земные» идентифицировать не по цветущим растениям, пусть самым восхитительным, а по вожделенному слову «можно». Ведь «нельзя» нам было не только сценарии, но и многое другое, например поездки за границу. А то, что «нельзя», хочется.

Никогда, наверное, пьющая, но не чересчур Америка так не жаждала надраться, как во времена «сухого закона».

Заграницу сама советская власть возвела в ранг привилегии и награды.

Постсоветский человек, худо или бедно, пока еще зависит от собственных обстоятельств. У кого-то в Англии дети и деньги; кто-то навещает пятизвездочные отели по всему свету; один может весело прогуляться в Куршевель, другой скромно выбирает отдых в Турции; кому-то приспичит подлечиться в Германии или Израиле; а у кого-то дом в Испании или квартирка в Болгарии. Кто-то торгует с Китаем или приглашен на Каннский кинофестиваль, а у иных, напротив, родственники в Америке. Кто-то выезжает на шопинг, а у кого-то денег нет и не будет никогда ни на какую заграницу; а у кого-то еще нет и желания – он еще Алтай и Суздаль не повидал. Некто вообще домосед и на фиг ему ума искать и ездить так далеко. Но все это частные обстоятельства, помимо грозных райкомовских «выездных комиссий» с их дурацкими допросами, ОВИРа и прочих, еще более полномочных «инстанций».

Тот, кто не успел пожить за железным занавесом в вечно «осажденной крепости», тот даже не представляет, почем этот изюм.

Мое – довоенное – поколение, даже тряся вполне деловыми ксивами и персональными приглашениями, лишь по стечению звезд, редко-редко, могло выглянуть за частокол.

Но я выбираю момент ныне не любимой россиянами, почти что опальной перестройки: минуту, когда «начальство ушло», нижестоящие чиновники растерялись и invitation «за счет приглашающей стороны» из сомнительной бумажки в одночасье стало вполне легитимным документом. Мир вдруг открылся…

…Из серьезных поездок этого переходного времени я хочу вспомнить несколько случайных, почти праздных дней в Риме. На самом деле я пришла в Госкино с приглашением на провинциальный итальянский фестиваль MystFest, посвященный популярному жанру детектива. Начинающий курорт Каттолика на траверсе рыбачьей деревни был элегантно и изобретательно украшен силуэтами знаменитых сыщиков с пистолетами и без, оснащен всяческими следами, тайными знаками и загадками.

Это был хитрый фестиваль. Новые экранные крими и шпионские фильмы соседствовали с презентациями издательских – с иголочки – новинок, а развлекательный жанр там и сям впадал в русло большой политики.

В кино демонстрировали еще новорожденную французскую «Никиту», которую потом переснимут по-американски, а со временем она и вовсе выйдет в серию. А на подиуме выступал бывший глава ЦРУ, терпеливо отстаивая честь чужого мундира: темпераментные итальянцы вовсю поносили собственную полицию, а он напоминал им о предотвращенной угрозе «Красных бригад» и о памятном еще деле Альдо Моро (дерзкое похищение недавнего премьера проходило на ТV в режиме live, как и его знаковое убийство). Помнит ли об этом нынче кто, кроме историков и заинтересованных лиц?

«Все кратковечно и вскоре начинает походить на миф, а затем предается полному забвению», – писал Марк Аврелий. За двадцать прошедших веков человечество много чего изобрело, но мало изменилось.

…Со мной Госкино прислало ретроспективу советских фильмов холодной войны и свою сотрудницу в придачу; но прежней поднадзорности уже не чувствовалось, сосуществование было мирным. Наша ретроспектива шла параллельно с американской. Ее куратор, профессор и эксперт, признался мне, что он поражен масштабом и качеством советских лент в то время, как в США фильмов на ту же тему было в разы больше, но хуже и второстепеннее (действительно, наших картин было немного, но сделанных мастерами). Он отметил «Секретную миссию» М. Ромма, а что до «Заговора обреченных» М. Калатозова, то это вообще голливудский боевик класса А!

На самом деле это были странные картины, где собственные проблемы, опасения и тайные страхи авторы переносили на вечно подозрительный Запад. А калатозовский фильм и вовсе был картиной-перевертышем, где, как в зеркале, отразилась сталинская техника переворотов в странах-сателлитах Варшавского договора (историкам и теперь стоило бы обратить на нее внимание). Но!

…По совместительству с нашим «местным» фестивалем в Италии бушевал международный футбольный чемпионат. Футбол никак нельзя было назвать «фоном»: вещало все, болели все. Страна просто стояла на ушах. Мы с «сопровождающим лицом» жили в одном из небольших семейных отельчиков лицом к морю (впоследствии на их месте воздвигнутся огромные гостиничные комплексы). Окончание фестиваля и разъезд гостей совпали с полуфиналом. И тут случилась катастрофа: Италия проиграла Аргентине…

Я никогда не видела, чтобы бойкий городок так в одночасье впал в кому. Телевизоры и радио погрузились в немоту. Людей вымело. На пляже водные велосипеды и прочие портативные средства передвижения валялись, как выброшенная на берег рыба. Казалось, само солнце оделось в траур. Мы выехали из этого оцепеневшего царства в Рим, где фестиваль великодушно подарил нам еще несколько дней каникул. Поселились мы в гостинице еще крошечнее, на одной из узеньких улочек, втиснувшихся между площадью Испании и Корсо: на улице Via della Vitа (то есть жизни).

Мой номер тоже был узким, как пенал, зато большое окно давало возможность, свесившись через подоконник, почувствовать себя действительно как бы внутри текущей жизни. Бывают такие улочки, которые кажутся «нашим двором», интерьером, жилым пространством. После суеты и напряженки фестиваля эта повседневность казалась исполненной подробностей и важного смысла.

Рано утром я глазела, как хозяин мини-кафе на той стороне открывает стеклянную дверь, как является пара официантов, выставляют столики – раз, два и обчелся, – переодеваются, накрывают; как появляется спозаранок самый первый посетитель – жизнь начинается.

…Вдруг в ущелье улицы с ужасающим треском и выхлопами врывался байкер (иногда полуодетая девчонка) – бедствие римских улиц и перекрестков – и уносился прочь, оставляя хвост грохота и бензина…

Ближе к вечеру я смотрела телевизор вместе с добродушным толстяком и его гостями – в открытое окно через дорогу. Так, лежа пузом на подоконнике, я прослушала самый первый концерт трех теноров во главе с Паваротти, который они дали в честь чемпионата (позже это войдет в традицию).

…А далеко за полночь у подъезда напротив выясняли свои огнедышащие отношения местные Ромео и Джульетта, и для их затяжных прощаний никакой переводчик мне не требовался.

В прошлый раз, когда меня пригласили разобрать скопившееся у Общества дружбы нагромождение советских фильмов, то поселили в гостинице «Национале». Из окна я наблюдала, как у подъезда соседнего дворца выстраивается очередь господ в белых рубашках – вешалки с черными пиджаками наперевес, – а перед дворцом волнуется и шумит толпа. Поудивлявшись, я осторожно спросила швейцара, как это понять, и он, еще гораздо больше удивившись и, возможно, даже приняв меня за пришельца, объяснил, что это Парламент...

В тот раз я исходила город от самого знаменитого в мире Св. Петра до незнаменитого, но знакомого мне по фильму Штрауба квартала Трастевере, от обожаемого туристами фонтана Треви до моей любимой площади Навона, вечерами «просвечивающей, как ладонь». Но тогда я еще не была знакома с Джанни Буттафавой.

Вообще-то Джанни был переводчиком, и если я напомню, что он переводил поэзию Бродского, то этого достаточно. Бродский, со своей стороны, вплел его черты там и сям в длинное стихотворение «Вертумн» (ему же и посвященное). Процитирую по порядку этот портрет-пазл: «…шляпа, рубашка, брюки, пиджак, пальто / темно-зеленого цвета, туфли от Балансиаги». «…пристальный взгляд твоих серых, странных / для южанина глаз». «…С залысинами, с усами / скорее а-ля Мопассан, чем Ницше, / с сильно раздавшимся – для вящего камуфляжа – / торсом». «С годами мне стало казаться, что радость жизни / сделалась для тебя как бы второй натурой».

Вылитый Джанни.

Нас с Буттафавой меж тем объединило кино.

Сегодняшнему россиянину слово «неореализм» уже ничем не отзванивает. Для нашего поколения ранние послевоенные итальянские фильмы были вроде первого крика петуха или «пробуждения весны», потом они отойдут в тень режиссеров-авторов – Висконти, Феллини, Антониони. С другой стороны, на европейском горизонте – впервые после эпохи авангарда – забрезжат имена from Russia: Чухрай, Хуциев, Тарковский…

Так оказалось, что мы с Буттафавой очень нужны друг другу еще и по делу. Джанни в это время насматривал фильмы для Венеции (бродили даже слухи, что его прочат на руководство фестивалем, которому предстояла смена караула) – я помогала ему выискивать нужные картины и в благодарность получила от дирекции приглашение на Mostra. Мне же Московский фестиваль предложил составить ретроспективу на свое усмотрение.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

На самом деле на идею этой ретроспективы мы с соавтором Юрой Ханютиным наткнулись невольно, в работе над «Обыкновенным фашизмом». Знакомясь в спецхране Госфильмофонда с нацистскими картинами времен войны, мы были ошеломлены их сходством с нашими. Но даже помыслить о подобном сравнении в советское время было непредставимо. Может быть, и к лучшему: впоследствии станут заметнее различия. Когда я предложила будущему ХIV Московскому фестивалю сравнительную ретроспективу «Кино тоталитарной эпохи», ни Ромма, ни Юры на свете давно уже не было. Мне было нелегко и непросто возвращаться к этому постылому материалу. К тому же я понимала, что сравнение у иных – возможно, у многих – вызовет шок (вызывает, кстати, и теперь).

В этой связи несколько слов о «тоталитаризме». Время подвергло это понятие коррозии – теоретики о нем спорят. Это понятно: все течет, все меняется, термины утрачивают определенность, расшатываются, как зубы в деснах. Но для тех, кто жил при тоталитаризме – в разных его ипостасях, – он есть реальность, «данная нам в ощущении».

Тоталитаризм был неодинаков и воплощался по-разному скорее законопослушным немецким и скорее незаконопослушным, разноплеменным советским обществом. И «вождь», и «фюрер» закладывали его, отвечая чаяниям своих «масс». Но если бы можно было вырезать из позднего сталинизма кубический метр воздуха, то запах выдохшегося энтузиазма, нищего величия, несвободы и страха стоял бы в нем куда крепче, чем бензинный дух в самом загазованном месте Москвы.

И напоследок два слова о правомочности сравнений.

Сравнение – всего лишь один из присущих человеку способов думать. Любой выбор – даже зубной пасты – есть сумма текущего сравнения, которое происходит незаметно и перманентно. Не потому ли советская власть всегда старалась свести сравнение с другими к минимуму?

А сравнительная ретроспектива еще и один из методов анализа. Есть сравнения ранящие. Но «в реале» социализм и национал-социализм держали друг друга в окуляре, оглядывались друг на друга.

…Меж тем наше непрофильное знакомство с Джанни Буттафавой перешло в живое и тесное сотрудничество, а «радость жизни», присущая Джанни, была очень кстати, особенно под нашим северным небом. Сотрудничество же наше, как сказано, оказалось плодотворным взаимно. Именно Джанни выбрал – в pendant к нашим сравнительным программам – три фильма из растрепанной итальянской кинематографии времен Муссолини. Одна из программ – назовем ее «Жертвоприношение» – оказалась благодаря этому самостоятельной и даже краеугольной.

Советскую «Путевку в жизнь», немецкого «Юного гитлеровца Квекса» плюс останки почти уничтоженного «Бежина луга» Эйзенштейна дополнила итальянская «Старая гвардия». При несхожести сюжетной фильмы объединяла тема юной «невинной жертвы», ибо именно жертва веками узаконивала и освящала собою религию.

…Когда Джанни уезжал из Москвы, мы договорились, что «если» и «вдруг», я позвоню. И, разумеется, очутившись нежданно-негаданно в Риме, я позвонила. Мы условились встретиться, а на вечер Джанни пригласил нас с «сопровождающим лицом» в гости. Тем более из Милана как раз приехала его мама, которая приготовит домашние спагетти.

Квартира – в центре – оказалась небольшой (теперь я хорошо понимаю эту тесноту съемных европейских квартир), обставленной старинной резной мебелью; у коллеги и подруги Джанни было тонкое, без макияжа лицо мадонны, а мамино гостеприимство оказалось обильным и щедрым. Мы просидели долго, а поздно вечером Джанни пошел нас проводить.

На минуту показалось, неугомонный Рим затих; на улочках было пусто. Но еще на подходах к Корсо стало понятно, что пересечь этот проспект – иначе говоря, перейти улицу – будет нелегко. По широкой проезжей полосе двигалась нескончаемая пестрая толпа – она же колонна, она же демонстрация, она же шествие – футбольных болельщиков. В этот день состоялся финал чемпионата, и проклятая Аргентина (вкупе с чертовым Марадоной) – ура!!! – проиграла его Германии. Многие несли немецкие флаги, другие в них закутывались; посреди проспекта догорал аргентинский флаг, не останавливая движения колонны. Над толпой взлетали шутихи, взвивались фонтаны бенгальских огней, мостовая сотрясалась, как от поступи римских легионов. Даже в самой Германии – много лет спустя – при победе отечественной команды я не запомню такого энтузиазма.

Никакой надежды вклиниться между рядами ликующих у нас не было, пока Джанни не подошел к одному из карабинеров оцепления и, предъявив наши гостиничные удостоверения, не уговорил его самолично протащить нас со спутницей сквозь этот девятый вал мстительной радости.

Торопливо прощаясь с Джанни, мы условились, что назавтра, в девять утра, он встретит нас в холле отеля, чтобы с утра пораньше отправиться в Колизей…

На следующее утро в девять Джанни не было. Мы терпеливо прождали до половины десятого, а около десяти я тут же, из холла, позвонила ему (мобильники еще и не снились). Дома было занято, глухо занято. Что-то явно было не так, что-то пошло вразнос. Раз за разом – не знаю сколько – мешая текущей жизни гостиницы, я набирала номер и слышала короткие гудки. Наконец – дело было уже к полудню – трубка голосом мамы сказала: Джанни нет, он умер…

На каком языке это было сказано, я уже не припомню; помню трубку, свисающую со стенного телефона: я ее выронила. Был яркий солнечный день, и все казалось совершенно нереальным, нелепым и вообще какой-то ошибкой мироздания.

…Когда мы добежали по вчерашнему адресу, все двери были распахнуты, на лестнице царила суматоха, в квартире было полно людей. Оказалось, что утром Джанни вошел в ванную и больше из нее не вышел. Он умер мгновенно и неслышно: когда мама обеспокоилась, все уже было кончено. Тут же прилетел из Англии брат Джанни, вовсе на него не похожий (помнится, он был управляющим отелем «Уолдорф-Астория» в Лондоне), началась подготовка к похоронам.

…Дальше все смутно, как при затмении. Я очень хотела остаться до похорон, но ничего не складывалось: виза истекала, билеты на самолет, соответственно, не меняли, итальянские «инстанции» были так же глухи и непроходимы, как наши. Позже в чьих-то российских воспоминаниях смерть Джанни была описана иначе; но они были «со слов» и недостоверны.

Меж тем с такой внезапностью, с таким грубым – почти глумливым – вмешательством в судьбу чувство за четверть века смирилось, сознание – никогда. Хотя для Джанни, быть может, это была праведная и милосердная смерть.

Во всяком случае, большинство сегодняшних немецких студентов-медиков на вопрос профессора «Как бы вы хотели умереть?» выбрали именно такую смерть: мгновенную, без предупреждения…

ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Вопрос о качестве смерти, который – по опыту – многим моим соотечественникам кажется бестактным и почти неприличным, здесь, на Западе, обсуждаем, в том числе в СМИ. Иногда то или другое соображение на эту присущую возрасту тему, которое кажется мне очень личным, я нахожу на страницах прессы и вдруг, вместо предполагаемого уединения, чувствую себя в большой компании, чтобы не сказать в толпе заинтересованных лиц. Образ смерти заметно поменялся в наше время, и «классический» вариант ухода в вечность в окружении семьи, «при нотариусе и враче» остался там же, где прочая «классика». Образ смерти поменялся вместе с образом жизни и – согласимся – с развитием медицины.

В тот день, когда самый первый пациент прошел процедуру реанимации и вернулся «с того света», самоубийца, со своей стороны, перестал быть злостным нарушителем конвенции: непреложность смерти типа «бог дал – бог взял» дала трещину.

…В отличие от упомянутых выше студентов, людям старших поколений свидание с Курносой кажется предпочтительнее в больнице или в хосписе: там если и не смогут спасти, то хоть могут сделать уход из жизни более легким.

И даже встал в порядок дня вопрос об эвтаназии для больных – безнадежных и страдающих сильными болями. Речь, разумеется, не столько об убийстве, сколько о гуманитарной помощи при самоубийстве.

Я не вдаюсь ни в философское, ни тем более в религиозное обсуждение этих новых обстоятельств, просто констатирую их. В некоторых минимальных пределах смерть оказывается, таким образом, делом личного выбора.

У меня еще на памяти публичный спор родственников об отключении безнадежной пациентки от сугубо биологической жизни на машине «сердце–легкое», как и процесс против «доктора Смерть» в Америке. В либеральной Голландии эвтаназия разрешена, в соседней Германии – пока нет. Кстати, в отличие от абортов, ни одно из правительств и ни одна из церквей нарушения миропорядка в «реанимации» (иначе: «воскрешении из мертвых») не отметили. Все люди, все человеки, всем жить хочется (превентивный отказ от реанимации сегодня приходится оговаривать в завещании).

…Рождение, впрочем, тоже изменилось: отец из пробирки, суррогатная мать – это, скорее всего, тоже суррогатная, переходная ступень к какому-то более технологичному запасному варианту.

Похороны, и те не остались без вариантов.

…Я еще помню фотографии первого московского крематория на страницах «Огонька». На диковинку ездили посмотреть живые. Это была сенсация почти на уровне метрополитена…

Сейчас в Германии традиционному кладбищу и гробу можно предпочесть захоронение урны в лесу, под определенным для этого деревом. Или с корабля в море.

…Сколько бы ни сердиться на всяческий «прогресс», его не остановишь. Как и гонку вооружений, и смерть без всякого погребения…

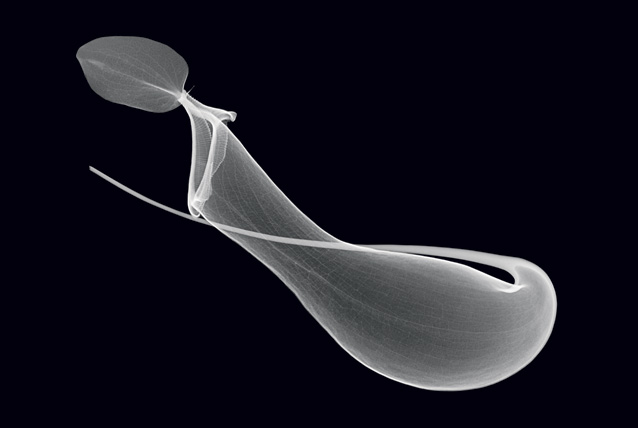

Я меж тем езжу на свои «облучения», вернее, меня возят. Немецкая медицинская страховка предпочитает транспорт стационару, и я с ней солидарна. Облучение тоже изменилось радикальным образом. Его научились делать прицельно, и не из одной точки, а с движения. Тем самым степень его разрушительности снижена в разы.

Все же лучше не глядеть на этого «монстра» в те моменты, когда он возникает над тобой как НЛО. Лучше закрыть глаза, надеть темные очки и представлять, что ты на пляже. Возможен легкий перегрев, но очень легкий. И хочется думать, что в будущем – уже не моем, но не слишком отдаленном – аномальную клетку научатся выводить на чистую воду и прививка станет делом техники…

ЭПИЛОГ: АНОМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

…Если я полагала, что три марафонские недели под планетой «Ускоритель» и сопутствующая усталость – худшее, то я ошиблась. Для тех, кому это еще предстоит: конец процедур может оказаться началом неудобств. Хотя мои облучения были самыми щадящими и внешних следов не оставили, какие-то ожоги, колотья стали ныть и свербеть, чем дальше, тем больше; причем вовсе не в том месте, где облучали.

А тут новая напасть уже со стороны природы: на Мюнхен на хвосте холодного лета сошла устойчивая жара. В предгорья, где ей быть не положено. Не местный капризный фен, периодически задувающий к нам сквозь просвет в Альпах, а душная, почти тропическая погода. Одну часть страны затопило водой, другую – солнцем. Широколиственные платаны и каштаны осыпались; зеленые лужайки, там и сям оживляющие городской асфальт, превратились в неопрятные серо-желтые пустыри; земля потрескалась. Высунуть нос в лавку можно было лишь спозаранок. Зато фантомные боли и ожоги взяли реванш…

Я понимаю, что, в свою очередь, выступаю в качестве нарушителя конвенции. В нашем отечестве публично говорить о болезнях, как и о смерти, не принято. Тем более не комильфо инвалидность. Даже военная. После войны (я имею в виду Вторую мировую) инвалиды еще некоторое время просили милостыню по пригородным поездам. Постепенно – кто как – приспособились к протезам, обучились, поступили на работу, обрели семью; а кого-то ненавязчиво убрали с глаз.

Инвалиды «от детства» в социалистической действительности как бы и вовсе не предусматривались.

…Когда в конце шестидесятых с фильмом «Обыкновенный фашизм» меня впервые выпустили в Мюнхен, молодежный клуб «Комма» порадовал билетом на премьеру балета Ноймайера «Дама с камелиями» в Опере. Оперный театр в то турбулентное время молодежных движений оставался единственным прибежищем светского ритуала – вечерних туалетов, ужинов с шампанским и проч. (для подобных сюрпризов еще не знаменитый Слава Зайцев даже собственноручно накалывал и мерил мне «маленькое платьице» из синего органди).

Едва я отыскала свое место в партере, как целый ряд за мной – среди вечерних декольте и манишек – заняли инвалиды-колясочники с их Pfleger. Я не то чтобы сентиментальна, но признаюсь: у меня непроизвольно хлынули слезы. Даже теперь, когда я привыкла встречать инвалидов – в супермаркете, в транспорте, в кафе, – я не могу вспомнить об этом первом потрясении спокойно. Ведь лагеря смерти, ГУЛАГ, прочие репрессии авторитарных режимов, не говоря о двух войнах, за прошедший век порядочно извели и повредили генофонд нашего многострадального континента и – шире – наших поколений.

В социальной Европе инвалидам – «от детства», от старости или по болезни – целая индустрия помогает адаптироваться к нормальной жизни; зато и уход за ними – Pflege – имеет отдельную строку в страховке.

В массово-индивидуалистической Америке их стараются обеспечить к тому же независимостью: обучают посильным профессиям, профильно трудоустраивают. Разумеется, политкорректность обязывает выражаться иносказательно: «люди с другими способностями». Бывает: Хокинг, скажем, или Рузвельт. Но в небольших магазинах или клиниках, на младших медицинских должностях, мне не раз приходилось сталкиваться со служащими с синдромом Дауна, например (кстати, очень приветливыми). Иногда разозлишься на промедление, а потом глянешь в зеркало на свою рожу и подумаешь: «А ты-то чего сюда явился – не от здоровья, небось».

…Эти невеселые размышлизмы навещали меня во время температурного заключения в собственной квартире, на фоне недомоганий, когда в интернете мне попался мерзкий отечественный инцидент с увечной Светланой Водяновой, которую хозяин со скандалом выдворил из кафе.

Бог мой, это даже не верхушка, а лишь отблеск айсберга, и почему, ну почему уродство моральное не считается у нас инвалидностью первого рода – ущербом души? И почему моральные уроды так часто оказываются при власти, хотя бы и пустяковой? К удаче для прочих, Светлана оказалась сестрой всемирно известной модели Натальи Водяновой, и скандал, который мог тут же задохнуться, попал на стрежень общественного внимания.

Мы давно уже живем во времена, когда, кроме прочих властей, существенное место повсеместно заняла власть «звездности» (об этом мне тоже пришлось когда-то писать в «Героях безгеройного времени»). Она не совпадает до конца с властью СМИ, которые ее порождают, – она эфемернее, но и обаятельнее. Наташа Водянова, Чулпан Хаматова – красавицы, умницы – обладают тем, что так катастрофически дефицитно в жизни нашего отечества, – силой самостояния, уважением к личности другого и даром сочувствия или сострадания – может быть, и просто добротой?

Можно ли этому научить хоть чуть-чуть?

Здесь сверхъяркая звезда Анджелина Джоли, ничем в жизни не обделенная, открыто сообщила urbi et orbi, что ампутирует обе свои прославленные кинематографом груди ввиду угрозы наследственного рака. И тем самым миллионам женщин, подверженных этой же напасти, предложила если не утешение, то опору и право на идентификацию с ее звездным сиянием.

Может быть, в России хотя бы для тех, кто подвизается в публичной сфере, учредить какие-то тренинги; например, дать им прочувствовать, что завтра каждый из них и сам может оказаться в роли инвалида?

…Вы очутились в стране незнакомого языка – и вот уже вы становитесь глухонемым. Вы сломали ногу – и вот уже хромой. Вы стали жертвой ДТП или, не дай Бог, теракта…

Да что там – вы и вправду не знаете, может быть, завтра вам вынесут медицинский вердикт: рак. Ни чином, ни богатством, ни властью от него не откупишься…

Только что рак унес жизнь Кати Гениевой, директора Библиотеки иностранной литературы в Москве. С этой библиотекой мы прожили долгую жизнь. Я еще помню, как в наши университетские времена она ютилась на Петровских Линиях, как ее возводила Рудомино, имя которой она заслуженно носит. Катя приняла ее и стала следующим «столпом»: библиотека приросла многими иностранными центрами. Кто после них сможет поднять нелегкое бремя этой мощной культурной институции?

И очень личное горе: в Бостоне от того же проклятого рака скончалась Светочка Бойм, а ведь моложе, чем я, даже ее родители. Между прочим, она была не только многолетним профессором Гарварда, но удивительно живым и полным идей, планов и разнообразных интересов существом. Кто еще умел выискивать в пазухах науки такие нетривиальные темы для исследования, как «ностальгия» или «пошлость» (за неимением адекватного английского термина книжку пришлось назвать Common Places). Кто еще не ленился делать свои выставки и, как Светлана, смог бы даже из собственной сломанной ноги создать почти карнавальный проект?

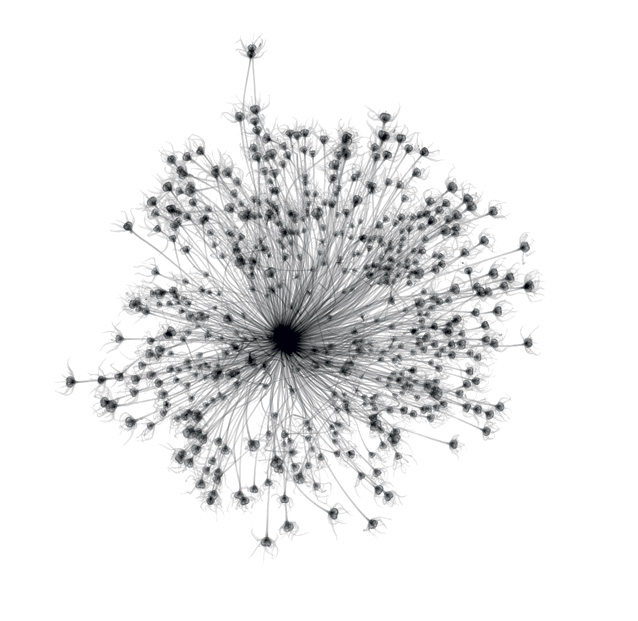

Меж тем читаю, что группа ученых института Вейцмана в Реховоте (Израиль) под руководством проф. Леи Айзенбах действительно и реально (засвидетельствовано журналом Science) открыла способ предотвращать развитие аномальных клеток рака, демаскируя их с помощью новых белков для собственного иммунитета. И это уже не утопическое, а видимое будущее.

Чего только не достигло человечество за свою долгую историю! Не научилось только жить в мире с самим собой и с природой…С